GB/T天然矿泉水地质勘探规范

- 格式:docx

- 大小:214.46 KB

- 文档页数:12

饮用天然矿泉水卫生标准

饮用天然矿泉水卫生标准

1.引用标准

GB 7718食品标签通用标准

GB/T 8538饮用天然矿泉水检验方法

2.饮用天然矿泉水

从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、末受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐:微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。

3 水源评价

3.1水源地

3.1.1须进行区域地质调查(比例尺1:5000~1:25000)和水源地综合地质-水文地质调查(比例尺1:5000~1:25000)。

3.1.2要有矿泉水生产井(孔)结构柱状图(比例尺1:200~1:1000)或泉点实测地质剖面图(比例尺1:10000)。

3.1.3必须有一个水文年以上的水温、水量、水位(压力)的动态监测资料。

水温小于25 ℃的水源,每半月观测一次;水温等于或大于25 ℃的水源,每月观测一次。

3.1.4抽吸矿泉水时,其水温、水量、水位应保持稳定,水位不可出现不可逆下降。

水温变化范围不超过土1 ℃。

3.1.5经丰、平、枯水期(采样间隔为四个月)的水质检验,其主要组分(溶解性总固体、K++NA+、Ca+、Mg2+、HCO3-、SO24-、CI-)的变化范围不应超过20%,所有水质检测结果,其特征性界限指标(实测值) 均需符合表2要求

3.1.6以枯水期的水量作为水源的允许开采量,每日允许开采量应大于50T。

3.1.7水源开发后,必须进行水质、水温、水量、水位的长期监测。

4.水质。

1 总则1.0.1根据《建设项目水资源论证管理办法》(水利部令第15号),为规范建设项目水资源论证(以下简称水资源论证)工作,指导水资源论证报告书的编制,制定本标准。

1.0.2本标准适用于水资源论证报告书的编制和审查1.0.3 水资源论证应遵循以下原则:1 合理开发、节约使用和有效保护水资源。

2 符合国家法律、法规和相关政策的规定。

3 符合国家标准和行业标准。

4 符合流域或区域的综合规划及相关专业规划。

5 遵守经批准的水量分配方案或协议。

1.0.4 本标准主要引用以下标准:《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)《地热资源地质勘查规范》(GB 11615—89)《企业水平衡与测试通则》(GB /T 12452—90)《天然矿泉水地质勘探规范》(GB /T 13727—92)《地下水质量标准》(GB /T 14848—93)《供水水文地质勘察规范》(GB 50027—2001)《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335—2002)《水利工程水利计算规范》(SL 104—95)《水文调查规范》(SL 196—97)《水资源评价导则》(SL/T 238—1999)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252—2000)《水利水电工程水文计算规范》(SL 278—2002)1.0.5水资源论证除符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 水资源论证内容、等级、范围与程序2.1水资源论证内容与等级2.1.1 水资源论证应包括以下主要内容:1 建设项目所在区域水资源状况及开发利用分析。

2 建设项目取用水合理性分析。

3 建设项取水水源论证。

4 建设项目取水和退水影响论证。

2.1.2 水资源论证工作等级由分类等级的最高级别确定,分类等级由地表取水、地下取水、取水和退水影响分类指标的最高级别确定。

水资源论证分类分级指标见表2.1.2。

表2.1.2 水资源论证分类分级指标表2.1.2 (续)2.2水资源论证范围与程序2.2.1 水资源论证范围应按照水资源论证的主要内容分别确定。

中华人民共和国国家标准饮用天然矿泉水Drinking natural mineral waterGB 8537-1995 代替GB 8537-871 主题内容与适用范围本标准规定了饮用天然矿泉水的水源及产品的技术要求、检验规则和标志、包装;运输、贮存要求。

本标准适用于饮用天然矿泉水的水源水及其灌装产品。

2 引用标准GB 7718食品标签通用标准GB/T 8538饮用天然矿泉水检验方法3术语和定义3.1 饮用天然矿泉水drinking natural mineral water 从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、末受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐:微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。

4 技术要求4.1 水源评价4.1.1 水源地4.1.1.1 须进行区域地质调查(比例尺1:5000~1:25000)和水源地综合地质-水文地质调查(比例尺1:5000~1:25000)。

4.1.1.2 要有矿泉水生产井(孔)结构柱状图(比例尺1:200~1:1000)或泉点实测地质剖面图(比例尺1:10000)。

4.1.1.3 必须有一个水文年以上的水温、水量、水位(压力)的动态监测资料。

水温小于25℃的水源,每半月观测一次;水温等于或大于25℃的水源,每月观测一次。

4.1.1.4 抽吸矿泉水时,其水温、水量、水位应保持稳定,水位不可出现不可逆下降。

水温变化范围不超过土1℃。

4.1.1.5 经丰、平、枯水期(采样间隔为四个月)的水质检验,其主要组分(溶解性总固体、K++NA+、 Ca+、Mg2+、HCO3-、SO24-、CI-)的变化范围不应超过20%,所有水质检测结果,其特征性界限指标 (实测值)均需符合表2要求。

4.1.1.6 以枯水期的水量作为水源的允许开采量,每日允许开采量应大于50T。

4.1.1.7 水源开发后,必须进行水质、水温、水量、水位的长期监测。

1 总则1.0.1根据《建设项目水资源论证管理办法》(水利部令第15号),为规范建设项目水资源论证(以下简称水资源论证)工作,指导水资源论证报告书的编制,制定本标准。

1.0.2本标准适用于水资源论证报告书的编制和审查1.0.3 水资源论证应遵循以下原则:1 合理开发、节约使用和有效保护水资源。

2 符合国家法律、法规和相关政策的规定。

3 符合国家标准和行业标准。

4 符合流域或区域的综合规划及相关专业规划。

5 遵守经批准的水量分配方案或协议。

1.0.4 本标准主要引用以下标准:《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)《地热资源地质勘查规范》(GB 11615—89)《企业水平衡与测试通则》(GB /T 12452—90)《天然矿泉水地质勘探规范》(GB /T 13727—92)《地下水质量标准》(GB /T 14848—93)《供水水文地质勘察规范》(GB 50027—2001)《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335—2002)《水利工程水利计算规范》(SL 104—95)《水文调查规范》(SL 196—97)《水资源评价导则》(SL/T 238—1999)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252—2000)《水利水电工程水文计算规范》(SL 278—2002)1.0.5水资源论证除符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 水资源论证内容、等级、范围与程序2.1水资源论证内容与等级2.1.1 水资源论证应包括以下主要内容:1 建设项目所在区域水资源状况及开发利用分析。

2 建设项目取用水合理性分析。

3 建设项取水水源论证。

4 建设项目取水和退水影响论证。

2.1.2 水资源论证工作等级由分类等级的最高级别确定,分类等级由地表取水、地下取水、取水和退水影响分类指标的最高级别确定。

水资源论证分类分级指标见表2.1.2。

表2.1.2 水资源论证分类分级指标分类分类指标等级一级二级三级地表取水水资源状况紧张一般丰沛开发利用程度a(%)≥30 5~30 ≤5 农业用水水量(m3/s)≥20 3~20 ≤3 工业取水量(万m3/d)≥2.5 1~2.5 ≤1 生活取水量(万m3/d)≥15 5~15 ≤5 灌区(万亩)大型(≥50)中型(3~50)小型(≤3)水库、水闸大型中型小型水电站(万kW)≥30 3~50 ≤5地下取水工业取水(万m3/d)≥1 0.3~1 ≤0.3生活取水(万m3/d)≥5 1~5 ≤1 地质条件b复杂中等简单开发利用程度(%)≥70(或超采区)50~70(或平衡区)≤50(或有潜力区)分类分类指标等级一级二级三级取水和退水影响水资源利用对流域或区域水资源利用产生影响对第三者取水影响显著对第三者取用水影响轻微生态1.现状生态问题敏感2.取水对水文情势和生态水量产生明显影响3.退水有水温或水体富营养影响问题1.现状生态问题较为敏感2.取水对水文情势和生态水量产生一般影响3.退水有潜在水体富营养化影响1.现状无敏感生态问题2.取水和退水对生态影响轻微水域管理要求1.涉及保护区、保留区、省际缓冲区及饮用水水源区等区域2.涉及两个以上水功能二级区1.涉及过渡区、省级以下多个行政区的水功能区等区域2.涉及两个水功能二级区涉及单个水功能二级区退水污然类型含有毒有机物、重金属或多种化学污染物含有多种可降解化学污染物含有少量可降解的污然物退水量(缺水地区)(m3/ s)≥0.1 0.05~0.1 ≤0.05a:指地表水源供水量占地表水资源量的百分比。

矿泉水检测项目说明中华人民共和国国家标准批准发布公告2008年第22号(总第135号)完善了天然矿泉水的定义⑴饮用天然矿泉水:从地下深处自然涌出的或经钻井采集的,含有一定量的矿物盐、微量元素或其他成分,在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。

增加了产品分类根据产品中二氧化碳含量分为:含气天然矿泉水;充气天然矿泉水;非等效CODEX STAN 108无气天然矿泉水;的补充定义脱气天然矿泉水。

删除了原“水源评价”具体条款和附录中“水源评价报告资料要求”。

“水源要求”,即水源地勘查评价、水源防护、水源地的监测按GB/T13727《天然矿泉水地质勘探规范》执行。

界限指标⑴去掉1项-溴化物。

当水中含有较高浓度的溴化物、在使用臭氧杀菌时,可能产生溴酸盐,而溴酸盐已被国际癌症研究机构定为2b级可能致癌物。

限量指标⑴增加4项①锑<0.005mg/L;②锰<0.4mg/L;③镍<0.02mg/L;④溴酸盐4)<0.01mg/L。

★对溴酸盐4)的特别说明:人们对“溴酸盐”的认识有个过程。

—1988年FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会(JECFA)将溴酸钾列为面粉改良剂使用,限量为60mg/kg。

日本通过长期研究发现溴酸钾可能致癌后,1990年英国首先禁止使用溴酸钾。

所以,1995年JECFA才正式将溴酸钾从“食品添加剂”中除名。

—关于饮用水中溴酸盐,1993年WHO在《饮用水水质准则》中规定其限量指标为0.025mg/L; 2004年才修改为0.01mg/L。

—有的发达国家也作了规定,但其限值不尽相同,如欧盟water98/83规定为0.01mg/L,后又改为0.003mg/L;美国FDA规定0.01mg/L;我国2007-07-01实施的GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,溴酸盐限值为0.01mg/L。

天然矿泉水、山泉水、湖泊水检测标准方法天然矿泉水是指在特定地质条件下形成,并赋存在特定地质构造岩层中的地下矿水,其含有特殊的化学成分或具有特殊的物理性质;从地下深处自然涌出或经钻井采集,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定,是一种珍稀的矿产资源;天然矿泉水、矿泉水的基本特征是:a. 矿泉水是一种矿产资源,是来自地下深部循环的天然露头或经人工揭露的深部循环的地下水;b. 以含有一定量的矿物盐或微量元素,或二氧化碳气体为特征;在通常情况下,其化学成份、流量、温度等动态应相对稳定;c. 应在保证水源卫生细菌学指标安全的条件下开采和瓶装;在不改变饮用天然矿泉水的特性和主要成份的条件下,允许暴气,倾析,过滤和除去超标而影响感观性能的铁和锰,或加入二氧化碳;d. 禁止用容器将原水运至异地进行灌装;饮用标准天然矿泉水在我国来说是比较缺少的,市面上所销售的矿泉水大多是由自来水、地下水等水质进行处理或者人工添加矿物元素的水质;在与天然的矿泉水水质对比中,所含有的矿物质相差比较大,下面,我们来看一下天然矿泉水的饮用标准:水质常规天然的矿泉水是流经岩层的自然水,水质与经处理的矿泉水水质颜色稍微有些差别;以色度≤15为正常范围内,浑浊度ntu≤5为范围,并且没有异常的味道,不能含有浑浊物质和肉眼可见的沉淀矿物质盐;矿物质碘化物:0.20≤锂≤5.0偏硅酸:≥25.0水温必须在25℃以上硒:0.010≤锂≤0.050游离二氧化碳:≥250mg溶解性总固体:≥1000mg锌:<5.0铜:<1.0钡:<0.70镉:<0.010铬Cr6+<0.050铅:<0.010汞:<0.0010银:<0.050硼以H3BO3:<30.0砷:<0.050污染物指标mg/L:氟化物:<2.00耗氧量:<3.0硝酸盐:<45.0226镭放射性,Bq/L:<1.10挥发性酚:<0.002氰化物:<0.010亚硝酸盐:<0.0050总β放射性:<1.50 Bq/L以上是天然矿泉水中矿物质含量的指标以及污染物的含量指标饮用矿泉水国家GB8537-1995水质标准杨‘R180-287-193-70方法; 感官要求色度≤15,并不得呈现其他异色浑浊度NTU≤5臭和味具有本矿泉水的特征性口味,不得有异臭、异味肉眼可见物允许有极少量的天然矿物盐沉淀,但不得含有其他异物理化要求①界限指标,必须有一项或一项以上指标符合②限量指标,各项限量指标均必须符合如下的规定;③污染物指标,各项污染物指标均必须符合表4的规定;④微生物指标,各项微生物指标必须符合表5规定锂,mg/l≥0.20锶,mg/l ≥0.2含量在0.20-0.40 mg/l范围时,水温必须在25℃以上锌,mg/l ≥0.20溴化物,mg/l ≥1.0碘化物,mg/l ≥0.20偏硅酸,mg/l ≥25.0含量在25.0-30.0 mg/l范围时,水温必须在25℃以上硒,mg/l ≥0.010游离二氧化碳,mg/l≥250溶液性总固体,mg/l≥挥发性酚以苯酚计,mg/l <0.002氰化物以CN-计,mg/l <0.010亚硝酸盐以NO2-计,mg/l <0.0050 总β放射性,Bq/l <1.50。

贵州省食品安全地方标准饮用天然泉水修订说明一、标准修订目的《饮用天然泉水》(DB 52/434—2007)贵州省地方标准于2007年9月18日由贵州省质量技术监督局发布,2008年1月1日实施。

标准实施后,促进了贵州省泉水生产企业的发展,全省泉水生产企业由2007年的130家,发展到2014年的300余家,具有较高的采用率。

目前,食品安全国家标准《包装饮用水》(GB19298-2014)已发布并将于2015年5月24日实施,该标准与《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298-2003)相比,对范围、定义、原料要求、感官要求、理化指标、微生物限量、检验方法等均作了修改,增加了标签标识的规定,修改内容较多,而我省现行泉水地方标准未能覆盖其内容;为与该国家标准相关要求相适应,保证标准的协调和统一,亟需对现行的贵州省地方标准《饮用天然泉水》进行修订,以巩固我省泉水地方标准的先进性,满足企业生产经营的需要,为企业生产和消费者饮用安全、卫生、有益健康的泉水产品提供可靠的技术法规保障,确保我省泉水产品在激烈的市场竞争环境中具有更强的生命力;同时增强我省地方标准的适应性,为我省泉水产品外销奠定较好的技术基础,更好地发挥我省地处长三角、珠三角上游的水资源优势,促进发展贵州绿色经济。

所以,对《饮用天然泉水》(DB 52/434—2007)贵州省地方标准进行修订已迫在眉睫,对贵州省水资源的利用和泉水产品安全生产、监管具有十分重要的意义。

二、标准修订的出发点起草单位认为:修订后的标准首先应满足食品安全国家标准GB19298-2014《包装饮用水》指标要求,水源水质应满足GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求,在保证安全、卫生、满足人体健康需要基础上,应体现我省天然泉水的特征;其次,修订后的标准应满足国家《行政许可法》等法律法规及条例的要求,易于执行,更为合理。

关于标准的性质:作为食品安全地方标准,系全文强制。

1:50000水文地质调查规范中国地质科学院水文地质环境地质研究所二O一O年六月目录1主题内容与适用范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (3)4总则 (5)4。

3任务 (5)4.4工作部署基本原则 (5)5基本要求 (6)6设计书的编制与审批 (9)6.1设计书编制原则 (9)6。

2设计书内容要求 (9)6.3设计书审批 (10)7图幅调查 (10)7。

1基本调查内容与一般要求 (10)7。

2不同类型区水文地质调查要求 (12)7.2.1平原地区 (12)7。

2.2丘陵山地地区 (13)7。

2。

3岩溶地区 (14)7。

2。

4滨海地区 (14)7。

2.5内陆盆地区 (15)7.2。

6黄土地区 (16)7.2.7红层地区 (16)7。

2.8冻土地区 (17)7.3调查技术方法及要求 (17)7。

3。

1资料的收集与整理 (17)7。

3.2遥感调查 (18)7。

3.3水文地质测绘 (19)7。

3.4地球物理勘探 (20)7。

3。

5水文地质钻探 (24)7。

3.6水文地质试验 (26)7.3.7水文地球化学调查 (27)7。

3.8地下水动态监测 (28)8综合评价 (29)8.1地下水资源与环境评价 (29)8.1。

1地下水资源数量评价 (29)8。

1。

2地下水资源质量评价 (30)8.1。

3与地下水相关的环境地质评价 (31)8。

2 地下水开发利用与保护区划 (35)8.2。

1地下水可更新能力评价 (35)8。

2。

2含水层防污性能评价 (37)8。

2.3地下水调蓄功能评价 (39)8。

2.6地下水水源地保护区划分 (44)8.2。

7地下水开发利用区划 (45)9图件编制 (45)9.1编图基本原则 (45)9。

2单幅图 (46)11。

3综合评价图 (46)10数据库建设 (46)10。

1基本要求 (47)10.2数据库内容 (47)10.3数据库建设的组织 (47)10。

4数据库格式 (47)11成果 (48)11。

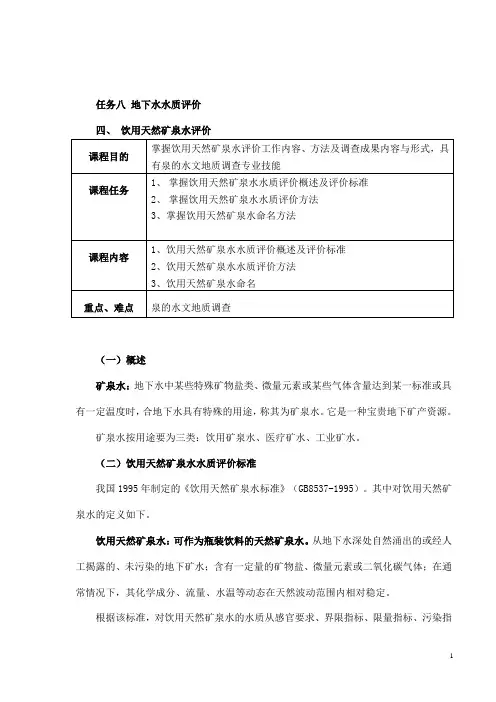

任务八地下水水质评价四、饮用天然矿泉水评价(一)概述矿泉水:地下水中某些特殊矿物盐类、微量元素或某些气体含量达到某一标准或具有一定温度时,合地下水具有特殊的用途,称其为矿泉水。

它是一种宝贵地下矿产资源。

矿泉水按用途要为三类:饮用矿泉水、医疗矿水、工业矿水。

(二)饮用天然矿泉水水质评价标准我国1995年制定的《饮用天然矿泉水标准》(GB8537-1995)。

其中对饮用天然矿泉水的定义如下。

饮用天然矿泉水:可作为瓶装饮料的天然矿泉水。

从地下水深处自然涌出的或经人工揭露的、未污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。

根据该标准,对饮用天然矿泉水的水质从感官要求、界限指标、限量指标、污染指标、微生物指标五个方面进行评价。

天然或人工揭露的地下水中矿物盐、微量元素或二氧化碳气体等,只有一项或一项以上指标符合界限指标规定,即可称为饮用天然矿泉水。

注:进行饮用矿泉水质评价时,还要结合饮用水的卫生标准进行。

1、感官要求2、界限指标见P120表9-14。

必须有一项或一项以下指标符合表9-14的规定,即可确定为饮用天然矿泉水。

3、限量指标见P120表9-15,指标大都是饮用水标准规定的限量,但个别项的允许含量超过了饮用水标准。

因为,这些标准都是根据动物实验制定的,有的是根据对人群地方病的观测统计资料制定的。

然而,人体本身所含的化学成分,物别是微量元素和当地的地质背景、水质及食物来源事正相关关系,若当地缺乏或含不过量的某种化学成分时,就很可能导致地方病的发生。

因此,在考虑这一因素及人体健康的前提下,饮用矿泉水的公演成分及其限值是完全同于生活饮用水水质标准的。

如:氟的含量,我国饮用水标准规定为小于1mg/L,世界卫生组织定为小于1.5mg/L,适量的氟对体是有益的,在某些情况下,氟可作为判识矿泉水的标志元素,矿泉水标准规定氟的限量为小于2 mg/L。

1 总则根据《建设项目水资源论证管理办法》(水利部令第15号),为规范建设项目水资源论证(以下简称水资源论证)工作,指导水资源论证报告书的编制,制定本标准。

本标准适用于水资源论证报告书的编制和审查水资源论证应遵循以下原则:1 合理开发、节约使用和有效保护水资源。

2 符合国家法律、法规和相关政策的规定。

3 符合国家标准和行业标准。

4 符合流域或区域的综合规划及相关专业规划。

5 遵守经批准的水量分配方案或协议。

本标准主要引用以下标准:《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)《地热资源地质勘查规范》(GB 11615—89)《企业水平衡与测试通则》(GB /T 12452—90)《天然矿泉水地质勘探规范》(GB /T 13727—92)《地下水质量标准》(GB /T 14848—93)《供水水文地质勘察规范》(GB 50027—2001)《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335—2002)《水利工程水利计算规范》(SL 104—95)《水文调查规范》(SL 196—97)《水资源评价导则》(SL/T 238—1999)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252—2000)《水利水电工程水文计算规范》(SL 278—2002)水资源论证除符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 水资源论证内容、等级、范围与程序水资源论证内容与等级水资源论证应包括以下主要内容:1 建设项目所在区域水资源状况及开发利用分析。

2 建设项目取用水合理性分析。

3 建设项取水水源论证。

4 建设项目取水和退水影响论证。

水资源论证工作等级由分类等级的最高级别确定,分类等级由地表取水、地下取水、取水和退水影响分类指标的最高级别确定。

水资源论证分类分级指标见表。

表水资源论证分类分级指标表(续)水资源论证范围与程序水资源论证范围应按照水资源论证的主要内容分别确定。

即建设项目所在区域水资源状况及其开发利用分析应确定分析范围,地表取水和地下取水确定取水水源论证范围,取水和退水影响应确定影响论证范围。

矿泉水调查实行方案单位名称输入地名和项目矿泉水调查实行方案汇报编写:审查:总工程师:主任:提交汇报单位:方案汇报时间:目录一、目旳任务 ............................................................. 错误!未定义书签。

二、技术规定 ............................................................. 错误!未定义书签。

(一)工作原则 .................................................. 错误!未定义书签。

(二)重要技术规定 .......................................... 错误!未定义书签。

三、工作布署 ............................................................. 错误!未定义书签。

(一)工作布署 .................................................. 错误!未定义书签。

(二)设计工作量 .............................................. 错误!未定义书签。

(三)工作安排 .................................................. 错误!未定义书签。

五、组织机构与质量保障.......................................... 错误!未定义书签。

(一)项目技术人员配置 .................................. 错误!未定义书签。

(二)各项工程施工旳组织管理方式 .............. 错误!未定义书签。

一、目旳任务1、在充足搜集已经有水文地质、地热地质资料旳基础上,通过野外地面调查、物探等工作手段,基本查明地名矿泉水形成旳水文地质条件、水源地卫生保护条件及动态变化特性;2、建立长期观监测点,开展泉流量和水温、水质旳监测,确定泉水旳可开采量,对矿泉水资源开发运用前景做出评价,同步对项目选址提出提议。

1:50000水文地质调查规中国地质科学院水文地质环境地质研究所二O一O年六月目录前言11主题容与适用围12规性引用文件23术语和定义24总那么34.3任务44.4工作部署根本原那么45根本要求56设计书的编制与审批86.1设计书编制原那么86.2设计书容要求86.3设计书审批97图幅调查97.1根本调查容与一般要求97.2不同类型区水文地质调查要求117.2.1平原地区117.2.2丘陵山地地区127.2.3岩溶地区137.2.4滨海地区147.2.5陆盆地区147.2.6黄土地区157.2.7红层地区167.2.8冻土地区167.3调查技术方法与要求177.3.1资料的收集与整理177.3.2遥感调查187.3.3水文地质测绘197.3.4地球物理勘探207.3.5水文地质钻探247.3.6水文地质试验257.3.7水文地球化学调查267.3.8地下水动态监测288综合评价298.1地下水资源与环境评价298.1.1地下水资源数量评价298.1.2地下水资源质量评价308.1.3与地下水相关的环境地质评价31 8.2 地下水开发利用与保护区划358.2.1地下水可更新能力评价358.2.2含水层防污性能评价378.2.3地下水调蓄功能评价408.2.4城镇后备和应急水源地评价42 8.2.5供水安全论证448.2.6地下水水源地保护区划分448.2.7地下水开发利用区划459图件编制469.1编图根本原那么469.2单幅图4611.3综合评价图4710数据库建设4710.1根本要求4710.2数据库容4710.3数据库建设的组织4810.4数据库格式4811成果4811.1单幅图成果4811.2区域成果5012成果验收5012.1野外验收5012.2报告审查51前言本规是结合1∶50000水文地质调查的实际需要,按照地下水资源调查和环境地质调查的根本要求编制,适用于1∶50000水文地质调查的全过程,是1∶50000水文地质调查执行过程中的规性文件。

中华人民共和国国家标准(GB/T14158—1993)区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范(1︰50000)1 主题内容与适用范围1.1本规范规定了1∶50000区域水文地质工程地质环境地质综合勘查的设计编写;综合勘查精度要求;综合勘查技术要求;环境水文地质及工程地质评价;城市发展规模地质论证及预测;报告编军、成果验收和提交等要求。

1.2本规范适用于城市以及国家重点项目,国土综合开发重点地区的1∶50000水文地质工程地质环境地质综合勘查工作。

其他比例尺水文地质工程地质环境地质综合勘查也可参照使用。

2 引用标准GBJ27供水水文地质勘察规范ZB/T D10004城市地区区域地质调查工作技术要求(1∶50 000)DZ 44城镇及工矿供水水文地质勘察规范ZB D14 003 工程地质调查规范(1∶25000—1∶50 000)DZ 55城市环境水文地质工作规范3 总则3.1 1∶50000区域水文地质工程地质环境地质综合勘查(以下简称1∶50 000综合勘查)是地质工作中一项具有战略意义的区域性,综合性的基础工作。

应在1∶200000区域水文地质勘查的基础上进行。

3.2 1∶50000综合勘查目的是:提高区域水文地质、工程地质、环境地质研究程度。

为城市地区、国家重点项目和国土综合开发的重点地区专门性勘查奠定基础;为国土整治、城市总体规划、建设、现代化管理提出地质依据与建议:为水文地质、工程地质、环境地质科学发展提供资料。

3.3 1∶50000综合勘查基本任务是:在查明水文地质、工程地质环境地质条件的基础上,着重研究与人类工程—经济活动有关的水文地质、工程地质、环境地质问题,研究不良环境地质现象(灾害)的诱发因素、活动规律以及提出相应的防护和整治措施。

根据国土整治、城市总体规划、建设、管理的需要对地质环境作出评价,从地下水资源、地质环境出发,论证工作区适宜的建设发展规模、布局及产业结构。

3.41∶50 000综合勘查区的确定,必须服从国民经济建设的战略布局,近期主要部署在城市及其周围地区,重要经济区,国土综合开发区,农业综合开发区。

吉林地质JILIN GEOLOGY第39卷第4期2020年12月Vol. 39 No. 4Dec. 2020文章编号:1001 —2427 (2020) 04—39—9吉林省白山市江源区溢锶泉饮用天然矿泉水资源勘查及评价马轶楠,石娜吉林省地质科学研究所,吉林长春130012摘 要:吉林省白山市江源区溢锶泉饮用矿泉水位于江源区湾沟镇沙金村东南部。

地理坐标为:东经126。

54' 05",北纬42。

02'33",经检测,矿泉水中锶的质量浓度为0. 425 ~ 0. 484 mg/L ,已达到界限标准,可定名为“重碳酸硫酸钙型含锶长白山稀有矿泉水”,该矿泉水,口感好、水质优良、补给充足,含有多种对人体健康有益的 微量元素和矿物质,长期饮用有益健康。

开发利用前景广阔。

泉流量为2 496.48 ~2 555.52 m 3/d ,为合理利用资源,建议溢锶泉饮用天然矿泉水允许开采量为1 788 m 3/d ,既可以满足溢锶泉的开采需求,也可以使这一宝贵的长白山稀有矿泉水资源得到长期开发利用和有效保护。

关键词:重碳酸硫酸钙型含锶矿泉水;长白山稀有矿泉水;含微量元素和矿物质;有益健康中图分类号:P 643.3文献标识码:AResources exploration and evaluation of drinking natural mineral waterin Yisiquan ,Jiangyuan Districe , BaisOan City in Jilin PravinceMAYi-nan ,SHI NaInstitute of Geological Sciences of Jilin Province ,Changchun 130012,Jilin ,ChinaAbstracC : Yisiquaa drinkina miaeral water in Jian/yuaa District, Baishaa City, Jilin Proviace is located in the sooth -east of Jiacen Villaae ,Wanaoc Towe ,Jian/yuaa District. The yeooraphicel coordinates are 42°02 ' 33 " N and 126°54 ' 05"E. Aftoo detection ,The mass coeceatratioc of Strontium in mieerai water is 0. 425 〜0. 484 my/L ,which hao reacOed thelimit standard and can be named as "calcium bicarbocate type stroctium-noctainina rare mineral water in Chan/bai Moon-taic". The micerai water has yooO taste, yooO water qnalitp ,supply adequate and 0—8血0 a variete of trace elements and minerals beqeficial te human health. The eevelocmeqi and utilizaPoc prospect is broad. The sprma flow is 2 496. 48 〜2 555. 52 m 3/L. Id order te make raPocat use of resocrces, it is suayestea that the allowaaio exploimtioc amount of eaturaimieerai water for drindine in Yisiquan Sprine is 1 788 m 3/L ,which can not ody meet the exploitaPoc eemand of YisiquanSprine ,bat also make this preciocs rare mieerai water resource in Chanebai Moudain be eevelocea ,uylizea and effectivelyprotected foe a loneKey wordt : Calcium bicarbocate type sUoctmm-coctaidny mineral water ; rare mineral water in Chanebai Mocdaia ;codaies trace elemeets and minerals ; yooC foe health0引言雨露滋润禾苗壮,万物生长都离不开水。

天然矿泉水、山泉水、湖泊水检测标准方法天然矿泉水是指在特定地质条件下形成,并赋存在特定地质构造岩层中的地下矿水,其含有特殊的化学成分或具有特殊的物理性质。

从地下深处自然涌出或经钻井采集,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定,是一种珍稀的矿产资源。

天然矿泉水、矿泉水的基本特征是:a. 矿泉水是一种矿产资源,是来自地下深部循环的天然露头或经人工揭露的深部循环的地下水。

b. 以含有一定量的矿物盐或微量元素,或二氧化碳气体为特征。

在通常情况下,其化学成份、流量、温度等动态应相对稳定。

c. 应在保证水源卫生细菌学指标安全的条件下开采和瓶装。

在不改变饮用天然矿泉水的特性和主要成份的条件下,允许暴气,倾析,过滤和除去超标而影响感观性能的铁和锰,或加入二氧化碳。

d. 禁止用容器将原水运至异地进行灌装。

饮用标准天然矿泉水在我国来说是比较缺少的,市面上所销售的矿泉水大多是由自来水、地下水等水质进行处理或者人工添加矿物元素的水质。

在与天然的矿泉水水质对比中,所含有的矿物质相差比较大,下面,我们来看一下天然矿泉水的饮用标准:水质常规天然的矿泉水是流经岩层的自然水,水质与经处理的矿泉水水质颜色稍微有些差别。

以色度≤15为正常范围内,浑浊度(ntu)≤5为范围,并且没有异常的味道,不能含有浑浊物质和肉眼可见的沉淀矿物质盐。

矿物质碘化物:0.20≤锂≤5.0偏硅酸:≥25.0(水温必须在25℃以上)硒:0.010≤锂≤0.050游离二氧化碳:≥250mg溶解性总固体:≥1000mg锌:<5.0铜:<1.0钡:<0.70镉:<0.010铬(Cr6+)<0.050铅:<0.010汞:<0.0010银:<0.050硼(以H3BO3):<30.0砷:<0.050污染物指标mg/L:氟化物:<2.00耗氧量:<3.0硝酸盐:<45.0226镭放射性,Bq/L:<1.10挥发性酚:<0.002氰化物:<0.010亚硝酸盐:<0.0050总β放射性:<1.50 Bq/L以上是天然矿泉水中矿物质含量的指标以及污染物的含量指标饮用矿泉水国家GB8537-1995水质标准(杨‘R180-287-193-70)方法。

G B/T天然矿泉水地质勘探规范集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#GB 中华人民共和国国家标准GB/T 13727-92天然矿泉水地质勘探规范Geologic exploration specification ofnatural mineral water1992-10-07发布 1993-04-01实施国家技术监督局发布中华人民共和国国家标准GB/T 13727-92天然矿泉水地质勘探规范Geologic exploration specificationof natural mineral water1 主题内容与适用范围本规范规定了天然矿泉水(医疗、饮用矿泉水、下同)的勘探程度、勘探质量、储量计算、水源地保护、开发技术经济评价及报告编制的基本要求。

本规范适用于医疗、饮用天然矿泉水地质勘探,是天然矿泉水地质勘探设计书编制、工作布置、报告编写与审批的主要依据。

也可供天然矿泉水地质普查、详查工作参考。

2 引用标准GB 5749 生活饮用水卫生标准GB 8537 饮用天然矿泉水GB ~饮用天然矿泉水检验方法GB 11615 地热资源地质勘查规范3 总则本规范所指天然矿泉水,包括饮用矿泉水和医疗矿泉水。

它是在特定地质条件下形成的一种宝贵的液态矿产资源,以水中所含适宜医疗或饮用的气体成分、微量元素和其他盐类组分而区别于普通地下水资源。

天然矿泉水地质勘查工作,按矿泉水资源勘查工作精度要求的不同,分为普查、详查和勘探三个阶段,勘探阶段之后为开采阶段。

普查阶段为详查工作提供依据;详查阶段为勘探及建设立项提供依据;勘探阶段为水源地建设可行性研究和设计提供依据。

水文地质条件简单、需水量明显小于允许开采量,直接利用单井(泉)的矿泉水勘查,可不分阶段,依据矿泉水水源地建设需要,直接进行勘探阶段工作。

水文地质条件复杂的埋藏型矿泉水勘查,宜分阶段遵循地质勘查工作程序进行。

天然矿泉水勘探是在已确定立项开发的矿泉水水源地进行工作。

应详细查明矿泉水形成的地质-水文地质条件,确定矿泉水生产井位置及卫生保护区边界,取得不少于一年的水质、水量、水位、水温连续观测资料,在动态观测或生产性抽水资料基础上计算评价矿泉水允许开采量,其精度一般应满足B级要求,提出技术经济最佳开采方案。

并对可能提供二期开发的远景区做出初步论证和评价。

已开发的矿泉水水源地,应着重水质、水位(水量)、水温的系统监测与综合分析研究,准确划定矿泉水卫生保护区,建立经济合理的开采管理模型,核算矿泉水允许开采量,为矿泉水开发管理或扩大开采提供依据。

4 勘探研究程度要求地质工作4.1.1从地层、地质构造活动、地表及岩心观察到的近代地下流体引起的蚀变、沉淀析出物,研究其与水源地在空间位置上的联系;4.1.2 从岩石化学成分、矿物成分研究其与矿泉水组分间可能存在的联系;4.1.3 研究构造断裂-裂隙系统,基岩风化裂隙系统在平面和深部的延伸、分布,及其对水源地富水性的影响。

水文地质工作4.2.1研究矿泉水系统形成的区域水文地质条件,内容包括:a. 矿泉水补给范围的确定;b. 含水层、隔水层的划分,每层在平面和垂向的分布、组合特征;c. 矿泉水出水段部位(指矿泉水在基岩中上升流动的主要构造断裂带位置)的确定,必要时辅以物探(电法、重力、磁法、地温测量、射气测量等)确定矿泉水的含水层位;d. 区域内矿泉水、地下水和地表水体的分布关系,水质特征和成因联系;e. 区域内可能的污染源及卫生保护区的评价和圈定,侧重研究通过矿泉水的补给区可能引起的污染问题;f. 采矿、隧道开挖、水利等工程活动对矿泉水水质、水量可能产生的影响;g. 对可能提供第二期开发的水源地远景区,在不投入专门工作量的前提下,进行预测和初步评价。

4.2.2 水源地调查:要求对水源地汇水范围进行比例尺l:25000~l:5000的综合水文地质测绘,必要时辅以钻探和坑探工作。

查明矿泉水出露地的水文地质结构和卫生保护条件并对可能的污染源、必须的卫生保护区作出评价。

4.2.3 水动力学试验:对适于井采的矿泉水水源地,应进行钻孔抽水试验,计算矿泉水含水岩层的渗透性等参数,确定井(孔)涌水量并研究长期开采后出现越流补给影响矿泉水水质的可能性。

4.2.4 矿泉水动态观测:对泉(孔)及其周围地表水体,应布置动态观测点,观测矿泉水的水质、水量、水位、水温动态,确定其在枯、丰、平水期的动态特征,研究各类水体与矿泉水之间的联系。

4.2.5水文地热工作:对水温大于34℃的医疗矿泉水水源地,可参考GB11615有关要求编制等温线图,进行温度测井,计算地温梯度,确定温度异常,用水化学温标估算储层温度和热矿泉水循环深度。

矿泉水水质研究4.3.1 研究矿泉水常量化学组分、微量化学组分及其变化;查明矿泉水水化学成分与流量、温度变化的关系;对锶含量在~/L,偏硅酸含量在25~30mg/L,且温度低于20℃的饮用矿泉水,还须应用同位素方法测定矿泉水年龄。

4.3.2 对碳酸泉和医疗矿泉水,应测定水中溶解气体和逸出气体的组分和数量,研究水源地的原生环境(氧化作用、还原作用、变质作用)及气体的成因。

4.3.3测定矿泉水的限量组分、污染组分、有机物组分和微生物含量,查明其与水文地质条件之间的关系。

4.3.4测定放射性元素及其含量,查明其与水文地质条件之间的关系。

矿泉水开发技术条件的研究4.4.1 利用钻井开采时应在查明含水层结构的条件下,提出合理的井孔结构、成井工艺、井口及含水层顶底板水质卫生防护措施,查明相邻地段已有开采井群对矿泉水开采的影响。

4.4.2直接从泉口引用矿泉水的情况下,应着重查明泉口的卫生保护条件及取水条件、浅层地下水对矿泉水系统的污染范围或地段。

4.4.3设立水源井专门档案,内容包括有关地层、井身结构、钻进、固井、洗井、修井等技术性资料记录以及有关开采量、水化学和卫生学等定期监测分析结果。

5 勘探控制程度勘探类型(见表1)矿泉水勘探规模分级(见表2)注:表中数字为允许开采量,以m3/d计。

矿泉水勘探宜在开发与保护条件好的泉水露头和已开发水源地的基础上进行。

在井、泉水量已满足初期建厂水量要求的条件下,一般不布置钻探工程。

钻探工程应根据不同勘探类型、勘查阶段和勘查区的地质—水文研究程度确定,其最低钻探工程量见表3注:小型水源地钻井数量取小数,大型水源地取大数;勘探阶段的钻井数量含普查、详查阶段的钻井数量。

6 勘探工作质量要求地质-水文地质调查6.1.1地质水文地质调查范围应包括矿泉水的补给区或卫生保护区。

调查地质地形底图比例尺不小于1∶10000。

6.1.2 地质—水文地质调查,应详细查明:a. 水源地的地层时代、岩性特征,地质构造、岩浆活动及其矿泉水形成的地质条件;b. 矿泉水的赋存条件、含水层岩性和富水性、分布范围、埋藏深度及水源地卫生保护条件;c. 矿泉水的水化学特征和微生物指标;d. 矿泉水运动状态和动态特征;e. 矿泉水允许开采量及其保证程度。

地球物理调查6.2.1 对埋藏型矿泉水,可针对主要含矿泉水的断裂构造或含水层进行地球物理调查,确定断裂构造的宽度、产状、含水层的埋藏深度与分布等。

6.2.2地球物理调查比例尺应与地质水文地质调查比例尺一致,对所获资料,应结合地质水文地质条件进行分析,提出综合解译成果,作为矿泉水勘探与布置开采水源井的依据。

水文地质钻探与试验6.3.1 水文地质钻探6.3.1.1 钻孔口径:松散层中的勘探孔,口径不小于175 mm;基岩中的勘探孔最小终孔口径不应小于110 mm;勘探开采井,以能下入取水设备为原则。

6.3.1.2 钻孔深度:应以矿泉水含水层埋深为依据,覆盖层中宜建立完整井,以穿过含水层10~20m为宜;基岩中穿过主要富水段,延深深度应不小于10 m。

6.3.1.3对含矿泉水的层位或地段的顶底板必须严格止水。

6.3.1.4必须采用清水钻进。

严格禁止采用化学物质堵漏。

6.3.1.5 详细进行钻孔地质编录,应特别注意对裂隙发育程度、裂隙面性质,构造破碎带发育程度的观测和记录。

6.3.1.6 详细记录钻进中的涌水、漏水。

逸气等现象的起止时间、井深、层位。

6.3.1.7 对埋藏型矿泉水,应进行综合物探测井,准确确定含水层层位,深度及其物性参数。

6.3.2 钻孔抽水试验6.3.2.1对只适于单井开采的地区,应进行单井抽水试验;适于井群开采的地区,则应依据具体情况进行多孔或带观测孔的抽水试验。

6.3.2.2 抽水试验地段,应以矿泉水含水层为目的层,当有多个含水层时,宜选择富水性最好、水质最佳的井段作为抽水试验段;当含水层水量小而又不易分层或分段时,可作为一个试验段进行混合抽水。

6.3.2.3 抽水试验应进行3次降深,确定涌水量与降深的关系和回归方程曲线,计算试验井(孔)在保证水质达标成分稳定条件下的出水能力.各次降深间距不小于1 m。

6.3.2.4 抽水试验的延续时间,在水量丰富的地区,当抽水水位和水量易稳定时,稳定延续时间可选用24h;在水源补给条件较差而水位和水量又不易稳定时,稳定延续时间可选用48h或更多;群孔抽水试验,应结合开采方案进行,抽水稳定延续时间不少于96 h。

6.3.2.5抽水试验过程中,应连续多次采取水样,测定水中达标成分的含量变化。

样品测试6.4.1 水样6.4.1.1 饮用矿泉水检验项目见GB 8537中~条;医疗矿泉水检验项目见本规范附录B。

6.4.1.2样品采集和保存见 GB 。

6.4.1.3 检验方法见 GB ~。

6.4.2 气样6.4.2.1 凡有逸出气体的井、泉均应采集气体样品。

6.4.2.2分析项目包括H2S、O2、CO2、CO、N2、NH3、CH4、及Rn射气。

6.4.2.3 样品采集和保存见GB 。

6.4.3 同位素样6.4.3.1按研究矿泉水的成因、年龄、补给来源等实际需要采集样品。

6.4.3.2分析项目按实际需要和水质情况确定,包括稳定同位素(18O、34S、2H)和放射性同位素(3H、14C)。

动态观测6.5.1 应及早建立泉(井)动态监测点(网),掌握矿泉水天然动态。

对已开发的泉(井)应在已有观测点(网)的基础上继续进行监测,了解开采动态变化规律。

6.5.2观测内容和要求:水位(压力)、流量、温度可每月观测2~3次,连续观测一个水文年以上。

6.5.3 应及时分析和整理观测资料,编制年鉴或存入数据库,绘制动态变化综合曲线图。

7 水质评价要求依据丰水期和枯水期的水质分析结果进行评价。

对于饮用矿泉水按GB 8537规定的各项指标进行评价;对于医疗矿泉水按附录B医疗矿泉水水质标准所规定的各项指标评价。

凡是达到矿泉水标准的界限指标值,必须有国家级计量认证的两个以上测试单位的对应分析或外检数据。