脚踏实地不断精进的明医堂师承之路李可中医药学术思想

- 格式:pptx

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:72

传奇老中医李可,靠自学成才,人称“现代张仲景”前不久,关于小学生教改的消息上了热搜,原因是从小学开始孩子们就可以学习中医药文化!很多人对此欢欣鼓舞,作为中华民族瑰宝的中药,历经西医的冲击,终于“王者归来”。

中医守护了国人几千年,让我们的文明几千年传承有序而不终止,是世界上唯一没有被天灾、瘟疫所打断的文明。

特别是在抗击新冠疫情方面发挥了巨大的作用,让世人再次看到中医药的魅力!说到中医,历史上名人辈出,华佗、张仲景、李时珍都是名家大家,让国人高山仰止,万世称颂!当然了,除了他们,民间还有很多的名家,他们一世悬壶济世,救人无数。

今天要说的就是一代传奇老中医李可。

李可,1930年出生于山西省灵石县。

他当过兵,后因历史原因坐过牢,正是这次入狱让他走上了学医之路,并最终成为现代中医史上最重要的人物之一。

在监狱中,他遇到了一位黄姓狱友,此人是中医世家出身,也是由于特定的历史原因而入狱。

在狱中,两人惺惺相惜,终成挚友,黄姓狱友将他毕生所学传授给李可,并让他深入研究张仲景的《伤寒杂病论》。

也许天生是学医的料,李可虽然没有任何基础,但是一旦入门,就一发不可收拾,将中医典籍如《黄帝内经》、《难经》、《易经》等医学经典全部钻研了个遍。

出狱时,李可已经是身负绝学的中医高手,开始救世济民。

1978年经过山西省统考,招录为灵石县人民医院中医师,1983年奉命创办灵石县中医院,到1992年离休,任院长近九年。

李可最大的特色就是运用纯中医的理法方药从事急症、重症救治,一生救治的重症、急症病人不计其数。

由于医术高超,有“现代张仲景”之美誉。

他的影响力不仅在山西省,甚至在全国都有名气。

晚年的李可致力于弘扬和复兴中医,在广州南方医院建立了全国首个李可中医药学术流派传承基地,成为现代中医开山立派的人物,他说:“基地的成立,是国家对我一生的最高奖赏,比诺贝尔奖更为珍贵。

”李可从医五十多年,一生大部分时间都奔波于穷乡僻壤、缺医少药的山村。

李可一生所学,涉猎内、外、妇、儿、五官、皮肤等各科。

我眼中的李可学术思想精髓孙其新刘观涛按:最近一段时间,我一直忙着我所供职的中国中医药出版社的事务。

应出版社之邀,我负责编辑专门面向中医药大学师生的订阅号“悦读中医”(ydzhongyi)。

青年学子,是未来中医的希望!我们希望能够在大学校园中开展系列的师承试验班级。

将来本订阅号的诸多师兄,就是青年学子的辅导员啊!而青年学子们的师承实验,又成为我们开发精品教程的源泉。

我为人人,人人为我。

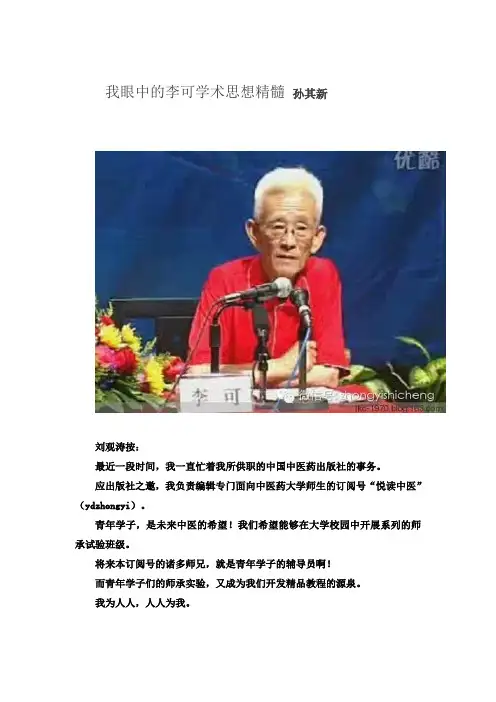

昨天,我们刊发的李可老先生的文章(封面照片即是李可老先生),得到热烈赞叹,今天,我们特意看法一位李老思想的师承者、主任医师孙其新的演讲。

李可学术思想探讨辽宁中医学院附属医院孙其新主任医师首先我们来谈谈《附子丸散简效廉》这篇文章。

这篇文章是我在济南第二届李可学术思想探讨会发表的,当时我是出于什么样的思想呢?因为附子谁都想用,但附子大量、久用,对大夫和患者来讲,都是一个心有余悸的问题。

那么如果你想把它做成水丸,那就比较好掌控了,一个人吃1.5g附子粉会怎样?我就带着这个问题做试验,刚开始也怕中毒,就按李可的服法,把附子磨成粉30g,从去年10月份开始试验,这个试验是在我自己身上做起,吃完以后,一天两天没有什么反应,而且我在做的时候,都是用日本的松夏血压计来测量,测量自己的血压和脉搏,结果发现了我从来没有想过的效果。

所以说李可说的这段话:“自晋以后,诸家注疏之得失,不重视临床,对经典多有违背,以为读过两本书就…不为良相,则为良医',其实误人不浅。

附子是中医手中一味救命仙丹,既然要用附子,就得了解附子,书上写过,不如自己用过,因此,从我开始到第二代、第三代弟子,无一例外都亲尝附子,患病则签字处方服附子,只有自己亲自做过,才可发现真理。

”这一点,我体会的非常之深。

我查找了一下,李可对附子小剂量有哪些论述呢?结果发现,他有一次在回答记者问题的时候,在1959-1960年治疗类风关的时候,他治了6例结果都失败了,后来得出一个结论,小剂量附子是隔衣挠痒,初看这段话,一般则以为李可惯用大剂量附子,而反对用小剂量附子,这实际上是一个误区,他只是在急危重症时喜欢用大剂量附子,这是我在去年写的一篇文章,这篇文章里面,我提出了一个观点:李可把附子分为“阳虚、阳衰、格阳、亡阳、垂死”5等,大家看第17篇文章就知道了,阳虚用小剂,阳衰用平剂,格阳用平剂,亡阳用中剂,垂死用大剂。

李可:我一生学做中医55年,闯过五大关!李可原山西灵石县中医院院长“我一生学做中医55年,经历了无数困苦磨难,闯过五大关(明理关、医德关、临症关、剂量关、毒药关)。

现在盖棺定论,不过勉强及格而已。

现在扼要叙述一下我闯最后两关的经历,或许对青年一代有点借鉴作用。

”剂量关医界共识:剂量问题是经方不传之秘。

剂量,是方药治病的核心一环,犹如将军的刀剑。

自81年东汉度量衡器——大司农铜权——出土,证实了汉代一两等于现代15.625克,一斤等于250克,液体一升,等于200ml,这一重大发现,解决了古方剂量的一大疑案。

李时珍之后400多年,以“古之一两,为今之一钱”,仅取经方原量的十分之一为临床应用的标准,显然是错了。

按古今度量衡标准,重新厘定经方剂量,可以体现仲景当年用药风貌,可以大大发挥经方的神奇功效。

用治疑难大症,可以药到病除;救治急重危症,可以起死回生。

《伤寒论》在人类防疫治病史上,有两个第一:第一部理论与临床完善结合的东方医学体系。

第一部可以救死生于顷刻的临床急症学宝典,伤寒疫病的特点,发病急,传变速,故仲景立方剂量大、药简、力专、效宏,方能阻断病势传变,救生死于顷刻。

现代用法剂量过轻,悬殊过大,不堪大任。

由于达不到仲景学说的基础有效剂量,所以不能治大病,习用轻剂,固然可以四平八稳,不担风险,但却阉割了仲景学术的一大特色,夺去了将军手中的刀剑,在近代两大医学体系的竞争中,使中医丢掉了急症阵地,退居附庸地位。

这是老中青三代中医的奇耻大辱!要雪耻,先闯剂量关:在仲景先师《伤寒论》的理法方药的大环节之中,基础有效剂量是一大关键!我闯剂量关,曾经碰的头破血流,一次偶然的机遇,误打误撞,终获成功。

60年代之前,我曾用小剂量四逆加人参汤治心衰重症6例,死去5例,存活1例。

死亡病例,皆因久病耗伤五脏精气竭绝,中气败亡,土不伏火,阳回复散而死。

救活的1例,受张锡纯来复汤的启发,加入了生山萸肉,龙骨,牡蛎,活磁石,因深昏迷又加入了麝香,得以康复。

李可老中医一句话改变了我从医的观点作者:医者佛一、李可老中医曾与在下有一面之缘.先生曾经一句话改变了我从医的观点。

我问:"李老,您从医多年,阳虚与阴虚之证各占多少?"李可:"我从未见过一个真正的阴虚患者。

"从此,我开始应用附子,从此,我的疗效大副地提高。

感谢李老,所谓一句话,而诲人一辈子,非常地感激。

李老的医案,我是认真地钻研的。

不是学习,是刻苦地研究。

李老往往在不经意间的一句话,灵活掌握后,就可以触类旁通而可能救人性命。

"从李可身上能见到真正的中医的脊梁。

"邓铁涛语。

此语不假二、大家对于用附子见仁见智.其实本质在于阴和阳。

这已经入了仲景的门径。

可喜。

对于是否该有附子,我想是有严格的指征的。

毕竟这是毒药,用的不好,6克也可中毒。

用的对证,80克生附子可以治愈大病。

我正在用这个方法治疗脑干脑炎,效果奇佳。

而且,我也实在不清楚,如果没有附子,还有什么药可以让四肢萎缩的肌肉恢复过来。

因此,说句实话,用附子,是因为它有适应证。

并非为了逞强作势。

该用而不用,还算是苍生的医生吗?三、余喜欢用附子治病,疗效非常神奇。

以前,用量不敢大,只在十数克范围内。

后来读了《思考中医》,我细细地思量刘博士的观点,觉得阳气非常重要。

当今医生多喜欢用滋阴药,效果不明显,且伤阳。

且更有西医,拼命用抗生素,更是创伤人体阳气。

观察病人,每多见脸色灰暗不华,眼周灰暗之征,且脉多见沉细。

此皆是阳虚也。

治疗杂证,包括痛证,痹症、内科怪病等,临床我喜欢应用四逆汤以及当归四逆汤。

且制附片一般从25克开始应用,多者至125克(回阳),或至90克,少者也经常在45克,35克范围。

取得了非常不错的效果。

这样的医案好多,有时间我慢慢地发在网上,请大家鉴赏。

月前经病友介绍来我门诊一病患,女,60岁余,右腿膝关节以下至脚趾皆红肿热痛,摸上去发热,病人自述热痛不止,已经一年余,百般求治,不得其效。

全国名老中医药专家学术传承经验大家好,今天我们来聊聊全国名老中医药专家的学术传承经验。

这些专家可都是咱们国家的宝贵财富,他们的经验可不是一般的丰富哦!让我们一起来了解一下吧!我们要明白什么是学术传承。

学术传承就是把前人的学问、技艺、经验传给后人,让后人继续发扬光大。

那么,这些名老中医药专家是怎么做到的呢?1.1 勤奋学习,不断充实自己这些名老中医药专家之所以能够成为专家,就是因为他们勤奋学习,不断充实自己。

他们知道,只有不断地学习,才能不断地进步。

所以,他们经常会去参加各种学术会议,听讲座,学习新的知识。

他们还会读很多书,研究很多资料,以便更好地掌握中医药的知识。

1.2 注重实践,勇于创新这些名老中医药专家非常注重实践,他们知道只有通过实践,才能真正掌握中医药的技艺。

所以,他们经常会去医院看病,给病人开药方。

他们还会在家里自己动手试药,看看药的效果如何。

他们也不会满足于现状,他们会勇于创新,尝试用新的方法来治疗疾病。

1.3 传承精神,培养后继者这些名老中医药专家非常重视传承精神,他们知道只有把自己的经验传给后人,才能让中医药事业得以延续。

所以,他们会把自己的经验教给学生,让他们学会如何看病、开药方。

他们还会鼓励学生多动手实践,多尝试新的方法。

这样,他们才能培养出更多的优秀中医药专家。

2.1 团结协作,共同进步这些名老中医药专家非常注重团队合作,他们知道只有团结一致,才能取得更好的成果。

所以,他们在工作中总是互相帮助,互相学习。

他们还会组织各种学术活动,让大家聚在一起交流心得,共同进步。

2.2 尊重传统,创新发展这些名老中医药专家非常尊重中医药的传统,他们知道中医药有着悠久的历史和丰富的经验。

但是,他们也知道要发展中医药事业,就必须与时俱进,创新发展。

所以,他们在继承传统的基础上,不断地进行创新和改进。

这样,他们才能让中医药事业更加繁荣昌盛。

3.1 服务社会,造福人民这些名老中医药专家非常重视自己的社会责任,他们知道自己的工作就是为了服务社会,造福人民。

老中医李可先生中医学术思想研讨文集西方医学界在本世纪初提出了威胁人类生命的十大医学难题,他们经过了一百多年的努力,没有成功,基本失败了。

现在由中国的中医来做这份答卷。

西医为什么失败?不是方法,而是思想,而是认识论。

他们的手段十分先进,是由现代尖端科学武装起来的,对局部疾病的认识,精确到分子水平,可以做器官移植。

但他们却忘记了活生生的人,忘记了一切疾病只是整体失调的局部表现。

“只见局部,不见整体。

”正是这八个字,把西方医学引入了死胡同。

2007年11月,美国食品药品监管局(FDA)宣布了一项重大决定:承认“中医学是区别于现代医学的,东方的系统的医学体系。

”这是一个重大信号,表明医学的出路,不在西方而在东方!表明我们西方的小弟弟,要向东方老人吸取中华文化的无穷智慧,脱出困境。

我们很乐于助他们一臂之力。

什么是古中医?和西方医学的分水岭何在?答案是认识上的差异。

古中医认识人与宇宙的立足点是“天人合一的生命宇宙整体观”。

世界是一个大宇宙,人身是一个小宇宙。

人最早的生命是天地大气所生,并与天地大气在千变万化中和谐一致。

这是中华文化第一经典《易经》的观点,《易经》是母典,是论道之书,是后世人诸子百家一切发明创造的源头。

医学领域,先贤以易道论医,产生了《内经》,东汉张仲景集易医之大成,经过多次与大型瘟疫的斗争实践,产生了《伤寒杂病论》。

至此,奠定了古中医学辨证论治的理论体系与完备的临床实施要则。

在世界的东方,中华先贤首先完成了世界上第一部理论与临床完整结合的医中经典,较之现代西医早了一千六百年。

由于张仲景的不朽功绩,后世尊他为医圣。

我遵循这条古中医学的路子,实践探索52年。

深深体会:六经辨证的一整套理法方药,可以囊括百病,从重危急症到一切外感急性传染病,内伤杂病,以及现代罕见疾病谱中的奇难大症,都可以从中吸取智慧,找到解决的办法。

因此,她又是攻克世界医学难题的一把金钥匙。

由于古中医学的传承在一千八百年间发生多次的断层,因而这份宝贵的遗产,连同古中医传统,濒临灭绝境地。

李可老中医1 人物简介李可老中医(1930年--2013年2月7日),男,山西省灵石县人,是我国较有影响力的名老中医之一。

他狱中自学成才,善于抢救疑难危重病,所著的《李可老中医急危重症经验专辑》广受好评,对于临床中医在急危重症领域具有很强地指导及启发作用。

2 狱中学医,攻克疑难李可老中医1930年出生于山西省灵石县。

1946年中学未毕业,即投身革命,在西北野战军军校文学部学习,边行军打仗边学习,同时兼任军报记者。

西北解放后转入地方工作。

1953年23岁蒙冤,1980年50岁平反昭雪。

在逆境中自学中医,并矢志不悔。

1978年经全省统考录为中医师,在灵石县人民医院工作。

1983年奉命创办灵石县中医院,1992年离休,任院长近九年。

李可从医五十多年,大部分时间奔波于穷乡僻壤、缺医少药的山村。

农民生活困苦,一旦患病,只能望医院而兴叹。

李可为解救病人痛苦,苦练针灸,搜集简便廉验的中医治法。

又因求医者病种繁多,贫病交困,遂白天诊病,晚上挑灯苦读,从未在凌晨两点以前睡过觉。

故其一生所学,涉猎内、外、妇、儿、五官、皮肤等各科。

正是这个特殊的年代、特殊的环境,造就了李可攻克多种疑难病的特殊能力。

由于农村患者,非危及到生命,不敢言医。

一旦发病,就成九死一生的危局。

李可为救危亡,遂殚精竭虑,探索仲景《伤寒论》六经辨证论治的理、法、方、药;借鉴后世百家的成功经验,搜集了大量的针灸、救急药方;自针穴位,亲验针灸感应;亲尝毒药及研制速效解毒诸法,参与中毒急救,以积累经验;超常破格用药,独闯新路。

在六十年代和七十年代分别独创、研制出“破格救心汤”、“攻毒承气汤”,救治各类型心衰危症和多种危重急腹症,大获成功。

在当地县人民医院,急救竟成中医科的事。

3 面对危重,一心赴救现代一般中医不敢抢救垂危病人,原因有两个:一是回天乏术,现代中医甘当"慢郎中",把自己锁定在治疗慢性病范围之内,面对垂危病人确实束手无策;二是怕承担责任与风险,因为西医抢救无效,则病人死就是应该的,而中医抢救若有闪失,难免会招来诸多非议与官司,让你吃不了兜着走,甚至丢了饭碗,因此,面对急危重症病人,中医常是避之惟恐不及。

李可学术思想和临证体悟李可(1930~),男,汉族,山西灵石县人。

16岁从军,毕业与西北艺专文学部,23岁蒙冤,逆境中学习中医,1978年经全省统考获中医大专学历。

50岁后平反昭雪,1983年奉命创办灵石县中医院,任院长近9年,是灵石县中医院终生荣誉院长。

兼任广西中医学院客座教授及经典中医临床研究所首席顾问,广东省中医院特聘心血管病变急症首席顾问及经典临床师徒传承导师。

李师崇尚仲景学说,私淑清末伤寒火神派始祖郑钦安、民初古中医学派鼻祖彭承祖,尽得神髓,临证以人为本,顾护脾肾元气为先。

擅长融寒温于一炉,以重剂救治重危急症,是我国运用纯中医的理法方药从事急症救治、独具特色的临床家,被誉为“中医的脊梁”。

他自创破格救心汤,抢救肺心病、风心病、冠心病及各型各类心衰濒危病人百余例,全部起死回生。

自创攻毒承气汤,以急症急治,日夜连报之法,治疗2千余例外科急腹症、多种脓毒败血症,均在30小时内化险为夷。

自创攻癌夺命汤对头部、甲状腺、淋巴系统、食道、胃、宫颈等恶性肿瘤有卓效。

自创头风散治愈各类头痛痼疾数千例。

自创培元固本散对多种老年性退化性病变、中风后遗症、心梗后遗症、帕金森氏病有卓效。

出版有《李可老中医急危重症疑难病经验专集》,《圆运动的古中医学》等著作。

学术思想李老临证以人为本,顾护脾肾元气为先,擅长融寒温于一炉,以重剂救治重危急症,是我国运用纯中医的理法方药从事急症救治、独具特色的临床家,他继承了《黄帝内经》的六经理论体系,《伤寒杂病论》的六经辨证论治体系,形成了独特的学术思想内涵,创造性的提出了以阳气为主导的理论体系与辨证论治体系。

一、学术思想的核心:在古中医学天人一体的的世界观指导下,李老从当今人类生活习惯和生存环境的变化出发,提出了疾病的病因有内因、外因之分,内因不外乎阳衰和阳虚,而外因多是寒凝、寒湿。

当今之人阳虚者十占八九,阴虚者百不见一。

寒湿为害,十占八九。

总结其病因病机为:人身皮毛筋脉,五脏六腑,五官九窍,但有一处阳气不到便是病。

李可学术思想探讨作者:孙其新返朴归真研经方—李可学术思想探讨之一李可老中医,是山西中医界独具特色的临床家,著有《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》。

一般急症都是西医的事,然而在李可任职灵石县人民医院中医科时,急救却是中医科的事。

这在全国各医院中可谓绝无仅有的,故被著名中医大家邓铁涛称为“中医的脊梁”。

该书收录其急重疑难验案246例,常有一剂知,二剂已的功效,且均为真名实姓,经得起实践检验,这在中医史上勘称一绝。

他还坦诚失手的案例,进行由衷地反思,以警示初学者。

李可不仅才识过人,而且医德高尚。

他常年奔波在贫困山区,救治穷苦百姓。

遇到不识字的病人家属,因不能按医嘱服药,就深夜守候在侧,亲自为病人煎药、灌药,直到脱险方可离去。

其著书、做人不拘一格,真实、动情、感人。

他打破了儒家治医,崇尚空谈的老套,脚踏实地地开创了中医一代新风。

1、经方的返朴归真李可认为,研究经方要返朴归真。

他指出,回顾中医史上,自明代医界流行“古之一两,即今之一钱”之说,数百年来,已成定律。

习用轻剂,固然可以四平八稳,但却阉割了仲景学术的一大特色。

近代用法,大违仲景立方本义与用药原貌,无疑严重影响了经方临床效用的发挥,阻碍了仲景学说的发展与创新(404页)。

李可从经方的剂量、煎服法、冲洗法等方面,发掘经方的不传之秘。

1.1 经方的剂量李可认为,汉代一两,合现代克。

经方以此量治重危急症,可收到一剂知,二剂已,攻无不克之奇效(142页)。

现附其验案,以为佐证。

身麻脚肿一老妇,76岁,右半身麻,膝以下冷,脚肿不能穿鞋,渴不思饮,漱水即唾。

睡醒一觉,舌干不能转动,心悸头眩,难再入睡,脉迟细,舌干红无苔。

李可予以大剂人参真武汤:附子30g,白术30g,茯苓45g,白芍45g,生姜45g,红参(另炖)15g。

3剂后肿退,寐安,舌上生出薄白苔,津液满口。

又予大剂补阳还五汤加入附子30g,白芥子10g,全虫3g,蜈蚣2条,6剂后麻木亦愈(61页)。

李可老中医经验语录篇一:李可老中医经验语录珍贵36条李可老中医经验语录珍贵36条李可老中医是谁?他是《思考中医》作者刘力红的老师,50多年来奔走于乡土为民解危治病;他曾治愈十几万例重症患者,其中有两万多例是被医院宣判死刑的绝症患者,逆转阴阳起死回生。

他,就是我国当代中医界独具特色的临床大家――李可教授。

李可,山西灵石人,生于1930年,毕业于西北艺专文学部。

逆境学医,经全省统考获中医大专学历,曾任灵石县中医院院长,全国民间医药学术研究专家委员会委员,特邀研究员,香港中医药报医学顾问,致力于中医临床与研究52年,尤擅长以重剂救治重危急症,才识超绝,医术精湛,并自拟处方三十多首,是我国当代中医界独具特色的临床大家。

著有《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》,记录了李老有关内科、小儿科、妇科、外科、泌尿科等各科急危重症疑难病的珍贵的治疗经验。

书中所载“破格救心汤”曾成功治愈千余例重症心衰病人。

李可经验语录36条1 中医有一句话俗语叫:气为血之帅。

气和血的关系是什么?他们绝对不是半斤八两,气血平衡,这个血能不能够在血管里面运行畅通、流动、运转,把营养输送到五脏的各个部位,就靠气在推动它,领导它。

假如没有气的领导,气弱了就会出血。

2 当然这是比较清醒的例子,如果出现大出血,有生命危险了,古人有一个对付的方法 "已亡之血难以骤生,未亡之气所当急固",就是说要赶快恢复阳气的统帅作用,很快就完全止血了,病人就救活了。

阴和阳的关系就是气和血的关系。

3 牙龈出血怎么治?就是给他补气,比如用当归补血汤,只有两样药:黄芪与当归,当归是黄芪的一半。

4 有一个女大学生,月经期间,她冲了一个冷水澡,吃了一大包冰块,气候特别热,晚上睡觉时候空调开的很大,结果从第二天开始,他就闭经了,月经没有了,停止了。

而且肚子很痛,吃很多的止痛药都解决不了这个问题。

正好我来广州,她找我来看这个病,我就跟她说,用温经散寒的方法,她很快就好了。

李可谈中医养生(杜少辉整理)时间:2007年6月2日下午3点地点:深圳市图书馆五楼报告厅“深圳市民文化大讲堂”主持人:欢迎各位光临我们“大讲堂”,先按照惯例请把手机打到无声状态。

观众朋友你们好,欢迎光临深圳文化的讲堂,我是主持人陈晗。

一说到中医,我们就会想到中草药,针灸按摩。

想到在得了一些疑难杂症就去找中医慢慢去调理。

但是在现实生活中,我们如何用一套行之有效的手段,用中医的手段去养生呢?我们今天非常荣幸请到中医专家李可先生,为我们讲述中医养生,大家掌声有请。

来看一下李先生的简历:汉族,山西灵石人,生于1930,毕业于西北医专文学部,逆境学医,经全省统考获中医大专学历,曾任灵石县中医学院院长,中华全国中医协会山西分会会员,中医药研究特邀编委,香港中医药报医学顾问,全国民间医药学术研究专家委员会委员,特邀研究员,致力于中医临床与研究46年,崇尚仲景学说,擅长熔寒温于一炉,以重剂救治重、危、急症,自创方剂二十八首,对各科疑难杂症有独到的救治经验,是山西中医界独具特色的临床专家之一,欢迎您李先生。

听说李老师这两天的身体不是很舒服,但坚持给我们讲座,非常感谢您。

看您的简历里面,一开始是学文学的,后来怎么转到学中医上了?您当时是怎么去从事中医的呢?李可:中医我是自学的。

当时有这么一个特殊的环境,也有这么一个机遇。

主持人:听说您是对重症的,我网上看资料说一般讲中医都是慢郎中么,中医是慢慢调理,但是您对这种疑难杂症的治疗速度是比较快的,而且用的药剂也非常重,是吗?李可:其实中医在古代一直是擅长治重疑急症的,说中医是慢郎中是一种误解。

主持人:是误解啊。

那接下来有请热烈的掌声欢迎李先生讲今天的主题“中医的养生”。

(掌声……)李可:我是在2000年的时候开始来南方,第一次是参加仲景学说研讨会,打那以后每年都来三、四次。

其中包括广州、广西的南宁还有好些其他地方。

到现在基本上就是七年,基本上每年都来南方。

但是我来南方以后,看过的病人大概有一千多人。

【李可中医药学术流派菁华】李可中医药学术思想七大要点李可中医药学术思想七大要点一、气一元论:回归汉代以前的中医之路,用《神农本草经》、《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》四本经典指导下的理法方药诊治疾病,临证实践不分病种,不分年龄,按照仲景《伤寒杂病论》的太阳篇到厥阴篇(后人称之为六经)进行辨证论治。

六气为一气的变现。

先天肾气与后天胃气实是混元一气,先天、后天互为其根。

二、元气:元气乃宇宙、天地、生命之本原,对应《素问·上古天真论》中提到“道”、“真气”、“虚无” 及《易理阐真》中的“先天真一之气”。

元气包括人与生俱有的精气神三宝。

郑钦安认为坎中一点真阳乃人立命之根。

李可老中医概括为“坎中一点真阳乃人身立命之本。

生命之奥秘全在于此,因此,一首四逆汤可通治百病。

此论先天肾气。

”三、中气:中气乃元气所生。

中气如轴,四维如轮。

在不同时空对应不同的名称及其相应功能:土气、中轴、中气、中央戊己土、脾胃。

李可老中医认为:“彭子益先生以易论医,创河图五行运行以土为中心论,中气为轴,十二经(五脏、六腑)经气为轮。

轴运轮转,轴停轮止,生命终结。

此论后天胃气。

”四、先后天两本——“火生土,土伏火”:李可老中医认为:“先天肾气与后天胃气实是混元一气。

‘火生土’是说先天一点真阳乃原动力,此火一动,四维升降各循其道,生命欣欣向荣。

此火一熄,阳根被拔,生命终结。

‘土伏火’ 是说后天胃气(中气)乃先天肾气之根,生命之延续全赖中气之滋养、灌溉,土能生万物,无土不成世界。

同理,人身之中土即脾胃——中气,中气左升右降,斡旋运转不停,五脏得养,生生不息,此即运中土,溉四旁,保肾气法。

”五、三阴三阳:一部《伤寒论》,一个河图尽之矣!八法不可废,扶阳是真理!三阳统于阳明,三阴统于太阴。

阳明之燥热,永不敌太阴之寒湿。

阳明之降乃人身最大降机。

阳气:《易经·彖》曰:“大哉乾元,万物资始,乃统天;至哉坤元,万物资生,乃顺承天。

人体阳气与疾病——对话大医李可田原李可,山西灵石人,生于1930年,毕业于西北艺专文学部。

逆境学医,经全省统考获中医大专学历,曾任灵石县中医院院长,全国民间医药学术研究专家委员会委员,特邀研究员,香港中医药报医学顾问,致力于中医临床与研究52年,尤擅长以重剂救治重危急症,才识超绝,医术精湛,并自拟处方三十多首,是我国当代中医界独具特色的临床大家。

著有《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》,记录了李老有关内科、小儿科、妇科、外科、泌尿科等各科急危重症疑难病的珍贵的治疗经验。

书中所载“破格救心汤”曾成功治愈千余例重症心衰病人。

李可先生的执着精神,以及他把中医药学的发展看得比生命还重要的赤诚之心,在中医界受到很高赞誉,国医大师邓铁涛先生专门为李可题词——“李可老中医是中医的脊梁”、“振兴中医须要有万千个像李可院长那样能用中医药治疗急危重症、疑难病症的人才。

”多年来坚持义务诊病,创造出诸多起死回生的奇迹。

深受广大患者爱戴。

《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》自序能够成为一名中医,是我一生中最值得欣慰的奇遇。

我16岁初中学业未竟,毅然从军,西北全境解放后,转入地方工作。

23岁蒙冤,50岁后平反昭雪。

所幸28年时光,未敢虚度。

逆境中学习中医,并终生矢志不悔,可谓"塞翁失马,安知非福"。

46年来的中医生涯中,闯过重重难关,1978年经全省统考录用为中医师,1983年奉命创办灵石县中医院,任院长近9年。

我一生大部分时间奔波于穷乡僻壤、缺医少药的山村。

农民生活困苦,一旦患病,只能望医院而兴叹。

为解救病人疾苦,我苦练针灸,搜集简便验廉的中医治法,力求使农民少花钱而治大病。

又因求医者病种繁多,贫病交困,情极可悯。

推出去于心不忍,接下来则力难胜任,只好现买现卖,急用先学,白天诊病,夜晚挑灯翻拣资料,读书明理,辩识病机,寻求有效治法,以解患者燃眉之急。

故一生所学甚杂,内、外、儿、妇、五官、皮肤各科均有涉猎。