第六节 生物与土壤的关系

- 格式:ppt

- 大小:135.00 KB

- 文档页数:24

植物与土壤中微生物的相互关系是一种复杂而微妙的生态系统。

在这个系统中,植物靠着与土壤中的微生物合作,养分、水分、生存资源等等都得以得到有效的利用。

而这些先祖不见得在眼前,他们的身影如同幻影不断的隐现、又快了消失。

这些微生物,不仅有助于帮助植物充分利用土壤中的营养物质,同时也能够显著提高土壤的肥力和质量。

植物所取得的养分来源多种多样,比如说空气、水分以及营养物。

然而,最重要的营养物来源,还是其样源自于微生物,能够帮助植物获取肥料等必要的养分。

微生物也从植物获取一些必要物质来生存,如称为根出霉菌、瘤菌等等所带来的固氮菌,不同类型的植物对于微生物的依赖程度是不一样的。

有许多种植物,都可以自行利用土壤中的养分,而不需要太多的微生物协助。

而对于树木、灌木等长期处于固定地方的植物来说,却直接获得依赖微生物的帮助。

有一些植物可能属于“营养旺盛型”,可以对土壤中养分自己分解消化,但是另外很多植物就不是这样,需要借助微生物的帮助来代谢土壤中的养分。

微生物通过一些化学与生物活动,将一些固体材料分解成为植物所需要的营养物质,很多营养物质的来源正是来自于这些材料所留下的残留物。

这类材料包括牛粪、树叶、草地等等,不知多少个它们被微生物分解后成为植物可以直接吸收的养分,如氮、磷、钾等等。

由此,可见,微生物可以建立起“空运物流系统”,将营养物质从运输轨道之外带到植物的生长地之内。

而且,这种作用还会造成很深远的影响,由于微生物在分解残留物质的过程中能够一定程度上改善土层结构,提高土层质量,进而提升土层中微生物的数量和肥力。

当植物获得了丰富的养分,它能够提高它的抗病能力,同时也能够加速生长,产生更多的叶子和果实,这一切都都正是微生物的功劳。

微生物还可以帮助植物排泄、排出一些指定的范畴外或废品,《毒草》一书中分辨出一些微生物能够分解荒草、能够消除废泥炭的微生物等等,这就是为生态系统内植物之间建立协调、互帮、利他的很好方式。

微生物对于土壤的质量有着重要的作用。

微生物和土壤碳循环的关系微生物和土壤碳循环的关系土壤是地球上生命的基础,而微生物是土壤中最丰富的群体之一。

微生物是土壤生物学过程中的关键角色,对土壤中的碳循环过程起着重要的作用。

本文将探讨微生物和土壤碳循环的关系,分析微生物如何参与碳循环。

1. 微生物的种类和分类土壤中的微生物包括细菌、真菌、原生生物和病毒等。

不同种类的微生物在土壤碳循环过程中扮演不同的角色。

细菌主要参与有机质分解和矿物质形成,真菌则可以侵蚀木质和分解有机质,原生生物和病毒则直接或间接地影响有机质分解和转化。

2. 微生物参与碳循环的过程微生物通过有机质分解获得能量和营养物质,这是碳循环过程中的一个重要步骤。

微生物会将有机质分解成更简单的化合物,如二氧化碳、甲烷和水等。

这些化合物被释放到土壤中,并进入到土壤碳循环过程中。

除了将有机质分解成更简单的化合物,微生物还可以通过各种反应途径改变其形态和性质。

例如,微生物可以通过硝化和反硝化将氨转化成亚硝酸盐和硝酸盐。

微生物还可以分解土壤中的有机酸和糖分,形成可溶性和微生物不可代替的有机物。

3. 微生物如何影响碳循环微生物能够解决土壤生态系统中的很多问题。

对于土壤碳循环而言,微生物对有机质分解的参与是至关重要的。

有机质分解是促进微生物多样性的一个必要条件。

不同类型的微生物可以分解不同类型的有机质,并将无机化合物吸收或释放到土壤中,从而导致土壤碳循环的变化。

此外,微生物还可以改变土壤物理和化学性质,从而影响碳循环。

例如,霉菌会释放土壤胶体,促进土壤与铁、锰和锆之间的化学反应。

这些反应对于释放其间结构的有机物而言是必要的,因为有机物阻碍化学反应的发生。

总之,微生物是土壤碳循环过程中不可或缺的组成部分。

微生物通过有机物分解,释放可溶解的有机物,改变土壤化学和物理性质等方式参与碳循环过程。

我们需要加强对微生物在碳循环中的角色的深入研究,并建立可持续的农业生态系统。

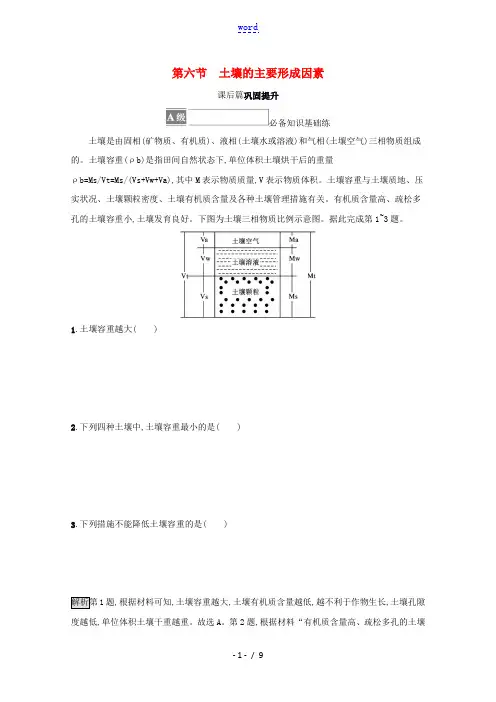

第六节土壤的主要形成因素课后篇巩固提升必备知识基础练土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水或溶液)和气相(土壤空气)三相物质组成的。

土壤容重(ρb)是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量ρb=Ms/Vt=Ms/(Vs+Vw+Va),其中M表示物质质量,V表示物质体积。

土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。

有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。

下图为土壤三相物质比例示意图。

据此完成第1~3题。

1.土壤容重越大( )2.下列四种土壤中,土壤容重最小的是( )3.下列措施不能降低土壤容重的是( )1题,根据材料可知,土壤容重越大,土壤有机质含量越低,越不利于作物生长,土壤孔隙度越低,单位体积土壤干重越重。

故选A。

第2题,根据材料“有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小”可知,最肥沃的土壤应土壤容重最小,四个选项中松嫩平原的黑土最肥沃。

故选B。

第3题,秸秆还田、深耕土地、红壤掺沙都可以增加土壤孔隙度,降低土壤容重;而引水灌溉使得土壤物质紧实,会提高土壤容重。

故选A。

下图中的P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数。

据此完成第4~5题。

4.据图可知( )A.该地土壤的水分较少,植物易枯萎B.该地土壤通气透水,因而有机质含量不高D.该地土壤呈酸性,可能为红壤5.如果该地土壤有时表层盐分升高,不利于作物生长,加剧这种现象的人类活动是( )4题,图中P点固体颗粒约占51%,水分约占39%,空气约占10%。

因此,土壤中空气不足,水分过多,土壤的保温性不够好。

故选C。

第5题,该土壤有时表层盐分升高会导致土壤盐渍化。

不合理灌溉如大水漫灌、只灌不排等都会使地下盐分上升,导致土壤盐渍化。

故选B。

土壤容重指自然状态下,单位体积土壤的干重。

2008年某某汶川特大地震诱发部分区域滑坡、泥石流等次生地质灾害,致使土壤环境质量改变,影响区域生态恢复和农业发展。

下图示意2011—2018年受损点(受地质灾害破坏)和对照点(未受灾害破坏)的土壤理化指标变化情况。

第六节土壤的主要形成因素学习目标:1.记住土壤的构成及特点。

2.掌握土壤的主要形成因素。

(重难点)一、土壤及其物质组成1.土壤概念:陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

2.物质组成:矿物质、有机质、水分、空气和土壤生物等组成。

3.土壤的形态(1)颜色:土壤颜色变化可作为判断和研究土壤成土条件、成土过程,肥力特征和演化的依据,是土壤分类和命名的重要依据之一。

如黑土、红壤等是以颜色来命名的。

(2)质地:土壤颗粒的组合特征,一般分为砂土、壤土和黏土等。

(3)结构:土壤颗粒的胶结情况,有团粒结构、块状结构、核状结构、柱状结构和片状结构等。

(4)松紧度:土壤疏松和紧实的程度。

(5)孔隙:土粒之间存在的空间。

是土壤水分、空气的通道和仓库,影响着土壤的养分和温度状况。

(6)干湿度:反映土壤中水分含量的多少。

二、土壤剖面1.概念:土壤剖面指从地表垂直向下的土壤纵切面。

2.土壤垂直方向上的物质组成(1)有机质层:一般出现在土壤表层。

可分为凋落物层、腐殖质层和泥炭层。

(2)淋溶层:因淋溶作用而发生的土壤物质迁移和损失的土层。

(3)淀积层:土壤物质积累的地方。

(4)母质层和母岩层:是土壤形成的原始物质基础,与其上的淀积层是逐渐过渡的。

三、土壤形成的影响因素1.成土母质:是土壤形成的物质基础,决定了土壤的性质。

2.生物:是土壤有机质的制造者和分解者,是土壤形成和发育过程中最活跃的因素。

3.气候(1)气候影响土壤的水热状况。

(2)气候影响岩石矿物风化强度。

(3)气候对土壤有机质的积累和分解起重要作用。

4.地形(1)可以通过控制成土母质、气候及生物因素,对土壤的发育和特性产生强烈的间接影响。

(2)影响因素:高度、坡度和坡向。

5.时间:成土母质、生物、气候、地形等因素对土壤形成的作用随着时间的增长而加强。

6.人类活动(1)人类活动可以通过改变某一种成土因素或各因素的关系,来改变和控制土壤发育和演化的方向。

(2)人类活动对土壤的形成和发育的影响是双向的。

第二章第六节【A基础练·学业水平测试】时间:15分钟总分:44分(知识点1:土壤的组成。

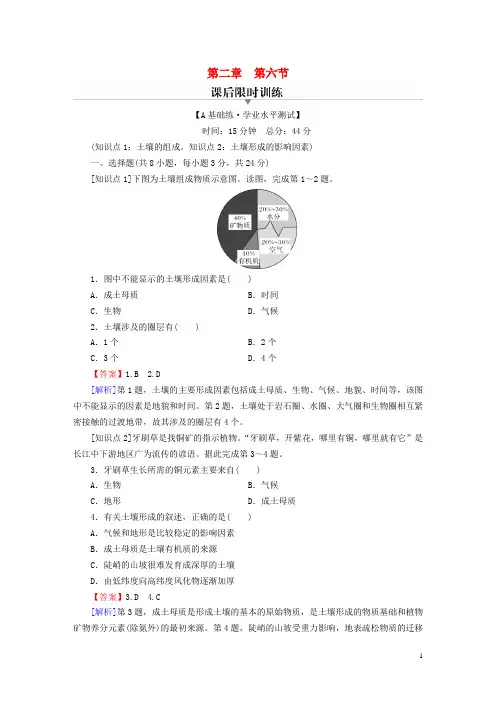

知识点2:土壤形成的影响因素)一、选择题(共8小题,每小题3分,共24分)[知识点1]下图为土壤组成物质示意图。

读图,完成第1~2题。

1.图中不能显示的土壤形成因素是( )A.成土母质B.时间C.生物D.气候2.土壤涉及的圈层有( )A.1个B.2个C.3个D.4个【答案】1.B 2.D[解析]第1题,土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等,该图中不能显示的因素是地貌和时间。

第2题,土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,故其涉及的圈层有4个。

[知识点2]牙刷草是找铜矿的指示植物。

“牙刷草,开紫花,哪里有铜,哪里就有它”是长江中下游地区广为流传的谚语。

据此完成第3~4题。

3.牙刷草生长所需的铜元素主要来自( )A.生物B.气候C.地形D.成土母质4.有关土壤形成的叙述,正确的是( )A.气候和地形是比较稳定的影响因素B.成土母质是土壤有机质的来源C.陡峭的山坡很难发育成深厚的土壤D.由低纬度向高纬度风化物逐渐加厚【答案】3.D 4.C[解析]第3题,成土母质是形成土壤的基本的原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮外)的最初来源。

第4题,陡峭的山坡受重力影响,地表疏松物质的迁移速度快,很难发育成深厚的土壤,故C项正确。

土壤形成过程中,气候和生物是比较活跃的影响因素,在土壤形成中的作用随着时间的演变而不断变化,故A项错误。

生物是土壤有机质的来源,故B项错误。

由低纬度向高纬度,气温降低,风化物逐渐变薄,故D项错误。

[知识点2]读土壤与其他自然地理要素的关系图,完成第5~6题。

5.图中影响土壤形成最活跃的要素是( )A.风化基岩B.气候C.地形D.生物6.图示区域( )①地表径流量与植被覆盖率呈负相关②陡坡上的土壤厚度一般比较浅薄③土壤的矿物养分主要来自植被④地下径流量受当地气温影响大A.①②B.①③C.③④D.②④【答案】5.D 6.A[解析]第5题,生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

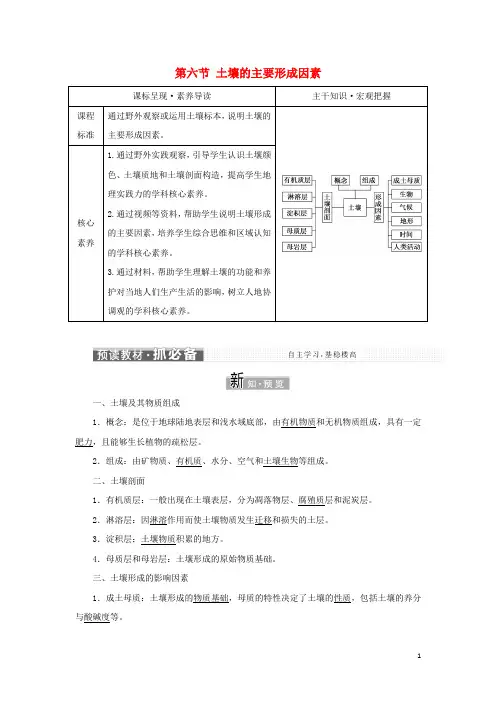

第六节土壤的主要形成因素课标呈现·素养导读主干知识·宏观把握课程标准通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。

核心素养1.通过野外实践观察,引导学生认识土壤颜色、土壤质地和土壤剖面构造,提高学生地理实践力的学科核心素养。

2.通过视频等资料,帮助学生说明土壤形成的主要因素,培养学生综合思维和区域认知的学科核心素养。

3.通过材料,帮助学生理解土壤的功能和养护对当地人们生产生活的影响,树立人地协调观的学科核心素养。

一、土壤及其物质组成1.概念:是位于地球陆地表层和浅水域底部,由有机物质和无机物质组成,具有一定肥力,且能够生长植物的疏松层。

2.组成:由矿物质、有机质、水分、空气和土壤生物等组成。

二、土壤剖面1.有机质层:一般出现在土壤表层,分为凋落物层、腐殖质层和泥炭层。

2.淋溶层:因淋溶作用而使土壤物质发生迁移和损失的土层。

3.淀积层:土壤物质积累的地方。

4.母质层和母岩层:土壤形成的原始物质基础。

三、土壤形成的影响因素1.成土母质:土壤形成的物质基础,母质的特性决定了土壤的性质,包括土壤的养分与酸碱度等。

2.生物:包括植物、土壤微生物和土壤动物,是土壤形成和发育过程中最活跃的因素。

3.气候(1)影响土壤的水热状况,进而影响土壤形成的方向和速度。

(2)影响岩石矿物风化强度。

(3)对土壤有机质的积累和分解起重要作用。

4.地形:对土壤发育的影响主要表现在高度、坡度和坡向上。

5.时间:表明土壤形成发育的历史动态过程。

6.人类活动:通过改变某一种成土因素或各因素间的关系,来改变和控制土壤发育和演化的方向。

人类活动对土壤的形成和发育的影响是双向的。

一、判断题1.土壤与土地是同一概念。

(×)2.土壤水分越多越适合植物生长。

(×)3.土壤在垂直方向上物质组成不同,但颜色相同。

(×)4.土壤淀积层往往和淋溶层相伴存在。

(√)5.热带地区土壤的厚度比温带地区薄而比寒带地区厚。

微生物群落结构对土壤质量的影响分析引言:土壤是地球上生物生存和生态系统运作的重要基础,它不仅为植物提供了养分和水分,还是微生物活动的重要栖息地。

微生物群落结构是指微生物群体的组成成分及其相互作用模式。

研究表明,微生物群落结构对土壤质量具有重要的影响。

本文将从微生物群落对土壤质量的作用机制、常见的微生物指标与土壤质量的关系以及调控微生物群落结构以改善土壤质量的方法进行分析和探讨。

一、微生物群落对土壤质量的作用机制1. 养分循环与有机物的降解:微生物群落在土壤中承担着养分循环和有机物降解的重要功能。

它们通过分解有机质,释放出养分供植物吸收利用,并且能够在分解过程中产生酶和物质来改变土壤结构,提高土壤质量。

2. 根系互作与营养供给:微生物群落能够与植物根系建立共生关系,通过根际作用和共生固氮作用为植物提供营养,促进植物生长发育,同时通过植物根系分泌的有机物吸引微生物定殖,维持土壤生物多样性和稳定性。

3. 抗生素生产与抗病害:某些微生物能够产生抗生素来抑制土壤病原微生物的生长,保护植物免受病害侵害,维持土壤生物多样性和功能稳定。

二、常见的微生物指标与土壤质量的关系1. 碳代谢能力指标:土壤微生物群落的碳代谢能力反映了土壤有机质的降解效果与养分供给能力。

研究发现,碳代谢能力强的微生物群落与土壤中的养分含量和有机质含量密切相关,能够提高土壤肥力。

2. 富集指标:土壤微生物群落中特定物种的富集程度可以反映土壤质量的变化。

例如,丰富的土壤真菌群落与土壤的持水性和抗胁迫能力正相关,而富集的细菌群落则与养分循环和土壤有机质降解密切相关。

3. 多样性指标:土壤微生物群落的多样性主要通过测定物种丰富度和均匀度来评估。

研究表明,多样性丰富的微生物群落可提高土壤的养分转化效率、提高植物的抗病害能力,维持土壤生态系统的稳定性。

三、调控微生物群落结构以改善土壤质量的方法1. 合理施肥:通过合理的氮、磷、钾肥料配比,可促进土壤微生物群落的平衡发展,提高土壤肥力和作物产量。

土壤与微生物的关系2一、如何保证有益微生物的长期生存(1)、适宜的土壤环境,保证土壤有益微生物的生存的根本条件之一。

土壤有益微生物的生存和繁殖需要良好的土壤环境,因此在农业操作中要注意创造有利于土壤微生物生存的土壤条件。

A、土壤的PH土壤的酸碱度不能有较大变化,中性土壤更利于多数土壤微生物的生存。

B、土壤有机质种类和数量土壤的有机质一般来源为土壤动物和非土壤动物的残体,及各种微生物的残体。

人为施入土壤中的各种有机肥料(绿肥、堆肥、沤肥等),工农业和生活废水,废渣等。

土壤有机质的矿质化过程为植物和土壤微生物提供了养分和活动能量,并直接或间接地影响着土壤性质。

C、温度、日照、水、含氧量。

绝大多数微生物最适温度:20~30度。

湿度和通气状况:在田间持水量的60%最好。

土壤表面因日照和干燥因素影响微生物不易生存。

地表5~30cm土层微生物数量最多,深层土壤有机物含量少、再加上缺氧影响微生物随着土壤深度增加而减少D、微生物之间的关系了解微生物之间的相互关系就显得十分重要,根据目前已有的研究结果,大体可以把它们分为以下几种关系:中性同生、同住、互惠同生、共生、竞争、拮抗、寄生。

在一个生存环境内,不同的时间将会出现不同的优势种。

这种优势微生物在某种环境下,能最有效地适应当时的环境,而环境条件一旦改变,就可能被另一种微生物代替并发育成新的优势种。

环境变化决定这微生物种群的变化,然而微生物之间的关系多样性使得这种变化成为连锁效应。

二、与其他肥料配合使用,维护土壤健康更有效果A.有机肥与生物菌的配合使用。

一般来说,粪肥、饼肥在使用时需要通过生物菌进行发酵腐熟,使用到作物上的时候才能保证足够的安全。

B.化学肥料和生物菌的配合使用。

一方面可以利用生物菌达到活化土壤、调节植株生长、促进土壤中养分的吸收的作用,降低矿质养分在土壤中的残留,另一方面化学肥料可以满足生物菌在调节和促进植株生长过程中对于矿质元素的需求。

随着现在市场越来越多的生物菌肥,好的种植户不知道怎么去选择,在这说一下自己的见解:一、首先你待搞清你自己的果园土壤的情况,土壤的类型是黏土地还是沙土地,土壤是偏酸还是偏碱还是为中性。

浅析土壤与土壤微生物的关系摘要】土壤是人类环境的基本要素(空气、水、土壤)之一,是人类赖以生存和进行生产活动的物质基础。

土壤是接纳和自然净化有机废弃物的天然场所,同时又经常受到病原体的污染,并可经污染水体或食物链引起某些传染病的传播和流行,与人类健康有着十分密切的联系。

因此,从卫生学角度认识土壤与土壤微生物(soiI microbe)、土壤微生物与人体健康的关系,加强土壤卫生防护和土壤卫生监测对保护人类健康具有重要意义。

【关键词】土壤微生物土壤微生物的卫生学研究包括:土壤的生境特点与土壤微生物的种类和数量的关系、土壤微生物的自净作用、致病微生物在土壤环境中的存活能力及其传播疾病的危险性,土壤污染及其卫生状况评价的卫生微生物学指标、土壤微生物活性在制定土壤卫生标准中的应用。

一、土壤的生境特点及与微生物的关系土壤(soil)是微生物良好的天然培养基,可为微生物提供矿物质、有机质等营养成分和能源,土壤空气、温度和土壤溶液的pH和渗透压对微生物的生存和繁殖均十分有利。

微生物在适宜的土壤环境下能旺盛地代谢和迅速地繁殖。

同时由于这些土壤微生物的存在,又对土壤结构的形成、土壤理化性质的改善等关系密切。

1.土壤的营养成分土壤中含有各种无机矿物质和有机质,土壤中的矿物质不但含有很多微生物所必需的硫、磷、钾、铁、钙等营养元素,还含有硼、锌、锰等必需的微量元素,而土壤中动植物残体及腐殖质为微生物提供了丰富的有机养料。

2.土壤的水分土壤中含有满足微生物基本要求的足够水分,水中可含多种溶解性物质,有利于土壤颗粒与土壤水分、土壤水与微生物间的营养交换。

3.土壤的温度土壤具有保温性,在一年四季中变化不大,为微生物生存提供了条件。

4.土壤的pH和渗透压土壤的酸碱度一般为中性或微碱性,渗透压适中,适于微生物生长。

5.土壤的空气在土壤空隙中水和空气是互为消长的,团粒结构较好的土壤充满空气,保证需氧菌生长,而在潮湿的粘土地,则几乎没有空气,适于厌氧菌生长。

内蒙古多伦县草原地上生物量与土壤C、N含量的关系摘要:为探索草地植物生长与土壤营养物质C、N消耗之间的关系,对内蒙古多伦县草原14种野生植物,通过改变物种组成和降水量来影响样地的地上生物量,结果显示随地上生物量增加,土壤C、N含量降低。

根据草地生态系统物质循环理论(组成生物体的C,H,O,N,P等基本元素在生态系统的生物群落与无机环境之间反复循环运动),放牧使土壤根系基质量减少,归还土壤中的有机物质数量减少,加之地上部分的利用,土壤养分也在不断消耗,最终会导致草地发生退化,地上生物量减少,生产力下降,进一步验证了封育和施肥是增加土壤肥力.提高草地生产力的有效措施。

关键词:地上生物量;土壤;C;NStudy on the relationship between aboveground biomass and soil carbon and nitrogen content in the DuoLun county of inner mongoliaAbstract:To explore the correlation between the grassland plant growth and the consumption of soil carbon and nitrogen .select forteen kinds of wild plants in the grasslands of DuoLun county of inner Mongolia , by changing the species composition and precipitation to influence the sample area of biomass。

the research indicates that with the increasing of the ground biomass ,the content of soil carbon and nitrogen were decreased , In a word , there was a negative correlation between them. According to the theory of grassland ecological system of material circulation(organism was made up of C,H,O,N,Pand other basic element which circularly moved between biological communities and inorganic environment in the ecological system)Grazing reduce root base of quality and return the number of organic matter in soil .Combined with the using of above ground, soil nutrient in consumption, eventually lead to grassland degradation, the ground biomass decreased, the productivity decline, to further validate Fertility and fertilizer was the effective measure of increase the soil fertility and improve the Productivity of grasslands.1 引言草原的退化是整个草原生态系统的退化, 贯穿到生态系统的各组分与功能过程中, 包括植被退化、土壤退化以及连接各功能组分能流的衰减。