中国人口政策的沿革(1)

- 格式:doc

- 大小:96.00 KB

- 文档页数:6

关于适时放开二胎政策的初步探讨【摘要】《中华人民共和国宪法》第25条和第49条分别规定:“中国推行计划生育,使人口的增长同经济和社会发展计划相适应。

”、“夫妻双方有实行计划生育的义务。

”1978年,中国开始实施严格的计划生育政策,生育率快速下降,截至目前,中国的生育水平已经低于2.1的更替水平。

随着第一代独生子女进入生育高峰,中国人口倒三角结构和老龄化、青壮年劳动力短缺第一系列问题日益显现。

诸多人士纷纷猜测——这是否意味着计划生育政策将停止实施或者发生某种变化?中国政府是否会尽快调整计划生育政策,放开二胎政策,以缓解人口老龄化、男女比例失衡、劳动力短缺等前所未有的多种社会问题?【关键词】二胎政策;计划生育;医疗一、中国人口生育政策的发展沿革自新中国成立以来,中国人口生育政策经历了五个发展阶段。

1、1949年1961年,思想准备阶段。

在这一阶段里,国家没有明确的人口生育政策,人口发展属于自然、无计划的状态。

由于人民当家做主,生活初步得到改善,加上医疗卫生事业的发展,人口死亡率显著下降,人口出生率逐年上涨,年平均人口自然增长率从1840~1949年的2.6‰猛增到1952年20‰。

2、1962至1969年,试行阶段。

1963年,中国的人口出生率为43.3 .‰,人口自然增长率为33.33‰,1964年,中国总人口已超过7亿。

人口与粮食的矛盾尖锐化,人口对经济、社会的多方压力进一步加大。

3、1970至1980年,逐步形成和全面推行阶段。

“文化大革命”的动乱使经济滑坡,人口增长,1969年总人口已突破八亿大关。

人口与经济的相背运动,使本来已很尖锐的人口与经济矛盾更加突出起来。

4、1980年至1984年春,抽紧阶段:由于我国人口基数大,增长速度快,经济底子又薄,在经济转轨的重要阶段,人口压力更加严重,1982年10月,中共中央办公厅和国务院办公厅转发《全国计划生育工作会议纪要》时明确指出,实行计划生育是我们国家的一项基本国策,是一项长期的战略任务。

1982年第三次人口普查登记表摘要:一、人口普查背景及意义1.人口普查的定义和作用2.国际人口普查的发展历程3.中国人口普查的历史沿革二、1982年第三次人口普查登记表的特点1.普查对象和范围2.普查内容和方法3.普查数据处理和分析三、1982年第三次人口普查登记表的具体内容1.人口基本信息2.人口结构与分布3.人口变动情况4.人口质量与素质四、1982年第三次人口普查登记表的意义和价值1.对国家决策和规划的指导作用2.对社会经济发展的推动作用3.对人口科学研究的支持作用正文:一、人口普查背景及意义人口普查是指对一定时期内一个国家或地区内的全部人口进行的一次性、全面、系统的调查登记。

人口普查是了解人口基本状况、人口结构、人口分布、人口变动等情况的重要手段,对于国家制定政策、编制规划、监测社会经济发展等方面具有重要的指导意义。

国际人口普查始于18世纪,经过近300年的发展,人口普查已成为世界各国广泛采用的一种调查方法。

中国人口普查历史悠久,自1953年开始,我国已进行了多次全国性人口普查。

二、1982年第三次人口普查登记表的特点1982年第三次人口普查登记表是在前两次人口普查的基础上,根据国家发展的需要和实际情况进行的一次全面调查。

其主要特点如下:(1)普查对象和范围:本次普查的对象是我国大陆范围内的全部人口,包括城市和农村、汉族和少数民族等。

普查范围涵盖了全国30个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人。

(2)普查内容和方法:普查内容主要包括人口基本信息、人口结构与分布、人口变动情况、人口质量与素质等方面。

普查方法采用全面调查、逐户登记的方式进行,保证了数据的准确性和全面性。

(3)普查数据处理和分析:本次普查采用了电子计算机技术处理数据,大大提高了数据处理的效率和准确性。

通过对普查数据的分析,为国家制定相关政策提供了有力的依据。

三、1982年第三次人口普查登记表的具体内容1982年第三次人口普查登记表的具体内容包括以下几个方面:(1)人口基本信息:包括姓名、性别、年龄、民族、文化程度、职业等基本信息。

本章回顾了1949年以后中国人口政策沿革;分析了人口政策从数量、质量、结构到分布的主要目标;根据案例提出了人口现代化目标和人口均衡发展的目标;分析了目前人口政策的制度措施与框架。

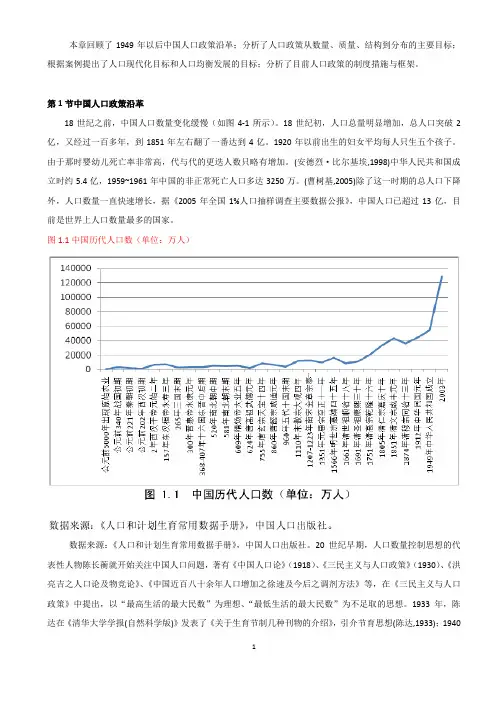

第1节中国人口政策沿革18世纪之前,中国人口数量变化缓慢(如图4-1所示)。

18世纪初,人口总量明显增加,总人口突破2亿,又经过一百多年,到1851年左右翻了一番达到4亿。

1920年以前出生的妇女平均每人只生五个孩子。

由于那时婴幼儿死亡率非常高,代与代的更迭人数只略有增加。

(安德烈·比尔基埃,1998)中华人民共和国成立时约5.4亿,1959~1961年中国的非正常死亡人口多达3250万。

(曹树基,2005)除了这一时期的总人口下降外,人口数量一直快速增长,据《2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报》,中国人口已超过13亿,目前是世界上人口数量最多的国家。

图1.1中国历代人口数(单位:万人)数据来源:《人口和计划生育常用数据手册》,中国人口出版社。

20世纪早期,人口数量控制思想的代表性人物陈长蘅就开始关注中国人口问题,著有《中国人口论》(1918)、《三民主义与人口政策》(1930)、《洪亮吉之人口论及物竞论》、《中国近百八十余年人口增加之徐速及今后之调剂方法》等,在《三民主义与人口政策》中提出,以“最高生活的最大民数”为理想、“最低生活的最大民数”为不足取的思想。

1933年,陈达在《清华大学学报(自然科学版)》发表了《关于生育节制几种刊物的介绍》,引介节育思想(陈达,1933);1940年1月,北京大学教授张竞生在《京报副刊》发表《美治政策》一文,主张节制生育,提出在全国实行避孕措施,使全国人口维持在4亿左右,最好减少到3亿。

1941年秋,国民政府社会部组织了研究人口政策的委员会,邀请当时各大学教授专家及政府部门中对人口政策有兴趣的人参加。

抗战期间,这个委员会对人口数量、人口品质、婚姻家庭及移民运动等问题提出了很多的意见,制定过一些议案,如“主张国家在大多数人民还处在普遍贫穷、愚昧及生活程度低下的状况下,不应该也不能够鼓励无条件及普遍的增加人口,应积极推进人口品质研究和优生学的探讨”(陈文联,2007)。

计划生育政策什么时候开始实施?网友提问:计生政策哪年开始实施?哪年颁布计划生育条例?中顾法律网律师回答:计划生育政策法规的历史沿革可大致划分为以下四个阶段:一、1953年至1961年:节制生育的提出阶段中华人民共和国成立初期,在这一阶段,我国人口增长基本处于自发和无计划的状态,人口出生率持续增加。

伴随着新中国成立之后的第一次出生高峰的出现,人口无计划地盲目增长同国民经济有计划发展的矛盾开始显现出来。

与此同时,人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善促使死亡率大幅度下降,随着死亡率的下降和人民文化教育水平的普遍提高,人们要求节制生育的呼声在增高。

我国领导人在这一时期已意识到中国人口多的现实,并逐步认识到节制生育是解决这一问题的根本途径。

一些知名学者和民主人士也开始关注日益增长的中国人口问题对于国家社会经济建设的负面影响,如著名的经济学家马寅初先生、民主人士邵力子先生等。

二、1962年至1969年:提倡计划生育的试点阶段20世纪60年代初的三年自然灾害以后,我国人口增长经历了建国后的第二次出生高峰期。

1964年全国第二次人口普查数据显示,当时总人口已接近7亿。

人口这种盲目增长的态势引起了政府的再一次关注。

1962年,中共中央、国务院发出《关于认真提倡计划生育的指示》强调:“在城市和人口稠密的农村提倡节制生育,适当控制人口自然增长率,使生育问题由毫无计划的状态逐步走向有计划的状态。

”这是制定我国计划生育政策的一个里程碑式的文件。

1964年,成立了国务院计划生育委员会,一些地区也相应成立了类似的计划生育工作机构,尤其是在城市地区先后建立了计划生育组织机构,这也是我国建立相应组织机构来推广节制生育工作的尝试。

三、1970年至1980年:提倡“晚、稀、少”的生育政策阶段20世纪70年代,在周恩来总理的大力倡导下,计划生育工作在全国城乡全面展开,并明确提出了力争在“四五”期间将城市人口自然增长率降到千分之十左右,农村降到千分之十五以内,这也是首次在政府正式文件中提出了人口控制目标。

我国生育政策的历史沿革及对公众生育行为的影响作者:李莎菠来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2012年第6期李莎莎(郑州大学公共管理学院,河南郑州450001)摘要:目前中国是世界上人口最多的国家,也是人与环境矛盾比较尖锐的国家,尤其是需要控制人口的增长。

因而,中国制定了严格的计划生育政策。

本文就新中国成立前后的生育政策,分析计划生育政策对不同群体和因素作用下生育行为的影响。

关键词:生育政策;历史沿革;生育行为中图分类号:C923 文献标识码:A 文章编号:1673-2596( 2012)06-0089-02一、社会政策与生育政策(一)社会政策在《中国社会福利与社会进步报告(1999)》一书中,认为社会政策有广义和狭义之分,广义的社会政策是指国家推动社会发展和进步,维护社会稳定而制定的,能产生政策效力的法律法规和规章规定的总称,作用范围涉及社会系统的各个领域和层面,通常包括政治、文化、教育、卫生和社会保障等方面。

社会系统一般相对于经济系统而言。

狭义的社会政策即把科技、教育、卫生、环境等政策除外,以社会管理、社会民主和社会保障等为主要内容的社会政策。

(二)生育政策生育政策是指国家调节和影响人们生育行为的法令、法规和措施的总和,属于典型的涉及每个公民自身与家庭利益的公共政策。

中国政府制定了一系列法律、法规和相关政策,形成了解决人口问题的政策体系,即中国现行的计划生育政策。

本文先对中国计划生育政策的历史沿革进行回顾,由此追溯中国的生育文化,进而探求计划生育政策对公众生育行为的影响。

二、中国生育政策的历史沿革(一)中国生育文化的形成中国生育文化的形成与中华民族形成和发展的地理环境、战乱频繁的历史以及中国特有的宗法制度有着直接关系。

1.黄河水灾频繁,抗灾形成对人口的需求。

黄河流域是中华民族的主要发祥地,历朝历代都把治理黄河当做一件大事,而治水需要大量民众的参与,这就产生了对众多人口的需求,从而能够更好的抵御自然灾害。

教学设计:2024秋季人教版高中地理旧版人教版选修三《中国人口》一、教学目标(核心素养)1.人地协调观:理解中国人口数量、分布、结构及其与地理环境的关系,树立人口与环境协调发展的观念。

2.综合思维:运用图表、数据等资料,综合分析中国人口特征及其成因,提升综合分析问题的能力。

3.地理实践力:通过案例分析、小组讨论等活动,培养学生收集、处理地理信息的能力,以及解决实际问题的地理实践能力。

4.区域认知:认识中国人口的地域差异,理解不同区域人口特征对区域发展的影响。

二、教学重点•中国人口的基本特征(数量、分布、结构)。

•中国人口增长模式及其变化原因。

•人口迁移与城市化进程对中国社会经济发展的影响。

三、教学难点•综合分析人口增长、分布、迁移等因素对地理环境和社会经济的复杂影响。

•理解并预测人口政策调整对社会经济发展的长远影响。

四、教学资源•旧版人教版高中地理选修三教材•中国人口统计数据图表•多媒体课件(包含人口分布图、增长曲线图、城市化进程图等)•相关人口政策文件及案例分析材料五、教学方法•讲授法:系统介绍中国人口的基本情况和相关政策。

•图表分析法:利用图表数据直观展示人口特征及其变化。

•小组讨论法:组织学生分组讨论人口问题,促进思维碰撞。

•案例教学法:通过具体案例分析,加深学生对人口问题及其影响的理解。

六、教学过程导入新课•视频导入:播放一段关于中国人口变化的短视频,展示人口数量增长、分布变化、城市化进程等画面,引导学生思考人口问题的重要性。

•设疑引思:提出问题:“为什么中国会成为世界上人口最多的国家?人口众多给中国社会经济发展带来了哪些挑战和机遇?”激发学生兴趣,引入新课。

新课教学1.中国人口的基本特征•利用多媒体展示中国人口数量变化曲线图,介绍人口增长的历史和现状。

•分析中国人口分布特点,展示人口分布图,解释影响人口分布的主要因素(如自然环境、经济发展水平、政策导向等)。

•探讨中国人口结构(年龄结构、性别结构等)特征及其成因。

南京五十中2021年招生分班考试题型

(试题内容均来源于新闻报道,会与实际考题有所偏差,仅供考生参考。

)

一位文科考生称,她的考题没有“社会热点”元素,整个考试更像是聊天。

考题关于社会公益和社会公害,再解读两个社会效应的名词。

另外一道题关于中国人口政策沿革的思考。

“我报考的是社会科学专业,对此思考较多,也有很多想表达的,尽管超时了,考官也没有打断,表示我可以继续说下去”。

一位文科学生表示,让给他的题考的就是集体犯罪行为逻辑和破窗效应,并针对这道大题设计了三道大题,比如说握两个事例表明破窗效应,并表明化解破窗效应的条件。

学生存有30分钟的读材料和思索时间,可以打草稿,再用25分钟向三位考官答题。

“我听闻过破窗效应,此前老师谈作文的时候谈过”。

时长3小时的“自主招生”笔试也同时开考。

据考生们回忆,考题是120道选择题,语文和英语各50道,数学20道。

其中语文题中有一些古诗词题,阅读理解材料选择莫言的小说《奇遇》,考的是原句填空。

“那是个有点像《聊斋志异》一样,有些荒诞的故事”。

一位同学称,英语题目的词汇量较多,有些是大学英语4级考试中的词汇。

英语阅读的题目涉及迪士尼的创始人事迹等等。

一位录取中文系的学生说记者,他们的考题没选择题,只有作文题,字数和题材不减半,题目executed,考题为对高晓松的“诗和远方”的观点。

在3个小时的答题时间里,她写下了20xx多字。

据她回忆起,考题定义为,有人指出“诗和远方”就是一种病,病症就是真的所有人都必须崇尚诗和远方,指出生活苟且的人必须被憎恶,对此怎么看看。

摘要本文研究目的在于,分析我国当前人口政策与人口法律之间的关系,并以法律为依据,详细解析我国当前人口政策的内容,从而总结我国人口政策对于人口管理及人口发展的利弊,并针对如何解决人口政策的缺陷,提出相关的对策与建议。

本文首先介绍了人口政策的概念,人口政策的类型,并简述了我国古代、近代及现代人口政策的历史沿革,在上述铺垫的基础上,陈述我国当前人口政策与我国人口法律的区别与联系,进而通过人口法律的规定,逐一阐述我国当前人口政策的具体内容,对我国当前的人口政策进行解析与评说。

我国的人口政策主要体现在控制人口数量,提高人口素质,改善人口结构及少数民族人口政策四个方面,其中包括控制人口数量的宏观措施及具体方法的阐述,提高人口素质要注重人口综合素质以及如何提高、改善人口结构包含区域结构、年龄结构、性别结构,少数民族的人口政策的差异等内容。

最后,在以上各项政策的阐述下,总结我国人口政策的不足之处,包括过度限制了人口的流动性,过度限制人口的数量及发展,从而带来了一系列的社会问题,并针对以上各项缺陷,提出相应的对策与建议,即通过户籍改革,平衡我国人口政策对人口流动性的限制。

落实放开二胎政策,切实解决过度限制人口导致的人口老龄化、性别比失衡等问题,从而使得我国人口政策及人口法律趋于完善,更好的促进人口的管理与发展。

关键词:人口政策法律解析政策完善Abstract:This paper aims to study and analysis of China's current population policy and population laws, and the relationship between the law as the basis, parsing current population policy of content, thus, the paper summarizes the population policy for population management and population development advantages, and in the light of the defects of the population policy if solution, and puts forward some countermeasures and Suggestions. This paper firstly introduces the concept of the population policy, population policy of type, and describes in Chinese ancient, modern and contemporary population policy of history, in the above matting, on the basis of current Chinese population policy statement with population in our country law the differences and relations of population, and then through the provisions of the laws, each expounding China's current population policy of concrete content, to China's current population policy on analytical and commentary. The population policy of our country mainly reflects in controlling the population, improve population quality, improve population structure and ethnic minority population policy four aspects, including controlling the population of macro measures and methods of elaboration, improve population quality should notice population synthesis quality and how to improve, improve population structure contains the regional structure, age structure, and gender structure, minority population policy differences, etc. Finally, in the above policy paper, summarizing China's population policy deficiency, include excessive limiting population mobility, excessive restriction the population and development, thus to bring a series of social problems, and in the light of the above defects, and proposes the corresponding countermeasure and the suggestion, that is, through the reform of the household registration, the balanced our population policy of population mobility restrictions. Implement release two children policy, and solve the excessive limit population in an ageing population and sex ratio imbalance, so as to make our country's population policy and population laws more perfect, the better promote population management and development.Keywords: Population Policy Legal Analysis policy improvement独创性声明本人郑重声明:今所呈交的《中国人口政策之法律解析》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。

计划生育计生专干培训课件第一部分:计划生育基本知识导入:为了帮助计生专干更好地履行其职责,本课程将向大家介绍计划生育及计生专干的相关知识。

一、计划生育政策的历史沿革1、建国初期的生育政策中国共产党成立初期,生育政策是“生多孩多”,因为当时的中国人口不足。

2、生育政策的调整1950年代末期,由于人口过快增长,中国政府开始实行控制生育,“晚婚晚育、少生多育”。

3、计划生育政策的提出与实施1970年代末期,政府实行了计划生育政策,鼓励一对夫妇只生一个孩子。

4、放开二孩政策2015年,中国政府放开二孩政策,允许符合条件的夫妇生育两个孩子。

二、计划生育政策的重要性1、保障国家的可持续发展2、控制人口过快增长3、改善人口结构,提升老龄化问题4、保障妇女身体健康5、促进经济社会的平衡发展三、计划生育宣传教育工作1、计划生育宣传政策及目标2、计划生育宣传工作内容a)生殖健康知识宣传b)生育政策宣传c)计划生育法律法规宣传3、宣传手段及渠道a)媒体宣传b)社区宣传c)学校宣传这部分内容旨在帮助计生专干对计划生育政策有一个基本的认识,了解其历史沿革和重要性,以及在宣传教育工作中应遵循的政策和目标。

第二部分:计划生育法律法规一、《计划生育法》的基本内容1、法律目的与适用范围2、夫妇应当履行的生育权利和义务3、禁止性别选择的规定4、奖励家庭计划贯彻实施的规定5、处罚违反本法规定的行为二、计划生育法律法规的实施1、宣传普及《计划生育法》知识2、加强对违法违规行为的执法力度3、落实奖罚措施三、常见违法违规行为案例分析1、超生案例分析2、性别选择案例分析3、拒绝结扎案例分析以上内容旨在帮助计生专干了解《计划生育法》的基本内容,以及在实际工作中如何进行执行和处理违法违规行为。

第三部分:生育服务和社会扶助一、生育服务政策与措施1、生育保健服务2、生育津贴和抚恤金3、妇幼保健服务二、社会扶助措施1、退休养老金2、农村五保计划3、低保救助以上内容旨在帮助计生专干了解生育服务政策和社会扶助措施,帮助他们更好地为人民服务。

![[团委宣传部面试问题]大学团委面试问题](https://uimg.taocdn.com/9e4395a5ff00bed5b8f31d5d.webp)

[团委宣传部面试问题]大学团委面试问题【试卷考卷】(1) [大学团委面试问题]大学自主招生面试题高考结束后不到一周的时间里,各高校2017的自主招生考试已经以高度密集的阵势陆续展开。

下面是小编为大家分享的大学自主招生面试题,欢迎大家查阅。

北京大学北大于6月11日进行了三大自主选拔的笔试环节,包括自主招生和筑梦计划的笔试、“博雅计划”中被评为优秀的学生的面试。

北大自招的考核方式除了传统的笔试、面试,对于一些具有特殊天赋和才能的学生还将量身定制测试方式。

例如,对于自主招生中的科创类考生,还将进行一对多的现场答辩方式,来自不同学科的多位专家会就考生的作品或成果进行多角度、多方面提问,对考生进行全面深入的评价与考核。

北大2017博雅的面试内容有:1、社会公益和社会公害2、解读两个社会效应的名词3、关于中国人口政策沿革的思考4、集体行为逻辑和破窗效应。

此大题还包含三道小题,比如举两个事例说明破窗效应,并说明解决破窗效应的条件。

5、用3分钟说最想说的话北大2017自主招生笔试的试题由120道选择题组成,语文和英语各50道,数学20道,部分试题内容有:1、阅读理解材料为莫言的小说《奇遇》2、中文系考题没有选择题,只有作文题,字数和题材不限,题目自拟,考题为对高晓松的“诗和远方”的看法。

清华大学清华大学2017年自主招生初试已于10日举行,笔试理科考数理化,文科考语文、数学和历史。

清华自主选拔初试采取机考形式,全部为客观选择题,直接在计算机上做答。

题型为:理科数学30题,物理20题,化学18题;文科语文12题,数学35题,历史20题。

关于笔试考题,今年有明清时的自然经济瓦解、抗日战争、诗词等内容,主要考查阅读面、逻辑思维深度等,数学与逻辑难度较大。

今年的语文试题对语文基础知识与运用能力提出了更高要求,材料多出自社会热点或经典著作,注重对知识联系实际、学以致用能力的考查,注重对独立思考与批判思维的考查。

众多考生表示,本次数学试题较易,物理难度较大,化学正常。

中国的历史人口与人口政策中国作为世界上人口最多的国家之一,其人口问题一直备受关注。

中国的历史人口和人口政策经历了许多变迁和调整。

本文将从历史角度出发,对中国的历史人口及其人口政策进行探讨。

一、古代中国的人口发展中国古代的人口发展经历了多个阶段。

在远古时期,由于物质生产水平低下和自然环境限制,中国的人口增长缓慢且人口规模较小。

然而随着农业的进步与人口的流动,中国的人口逐渐增长。

尤其是在汉唐时期,中国的人口迅速扩大,达到较高峰。

二、人口政策的起源中国的人口政策起源于明代。

当时,明朝政府对人口问题的重视逐渐加强,实行了一系列的人口规范政策。

通过限制生育、控制人口流动和定期普查等措施,明朝政府试图维护社会秩序和优化人口结构。

三、现代中国的人口控制自20世纪初,中国迎来了现代化的人口政策调整。

在20世纪50年代,中国政府实行了“人口控制”的政策,旨在控制人口数量,以应对资源有限、环境压力重的问题。

此后,中国相继出台了计划生育政策和一系列相关政策措施,鼓励控制生育率,推动中国人口规模的合理化发展。

四、计划生育政策的实施与调整计划生育政策是中国最为广泛实施的人口控制政策。

在20世纪70年代,中国政府开始实行“一对夫妇只生一个孩子”的计划生育政策,以保证人口的增长不超过资源和环境承载能力。

这一政策的实施有效地控制了人口的增长。

然而,随着经济社会发展和人民生活水平的提高,中国政府逐渐意识到计划生育政策可能带来的问题和挑战。

因此,从2016年开始,中国政府逐步调整人口政策,实施“全面二孩”政策,以满足人民的生育愿望和应对人口老龄化的挑战。

五、人口政策的影响和挑战中国的人口政策对中国社会和经济产生了深远的影响。

一方面,通过人口政策的实施,中国成功地控制了人口数量,缓解了资源压力和环境问题。

另一方面,人口政策也带来了一些挑战,比如人口老龄化问题和性别失衡问题。

特别是计划生育政策导致的人口男女比例失调,给后续社会发展带来了一些问题和困扰。

中国户籍制度分析及其对经济发展影响初探作者:王文龙,王佩瑶,傅超,郭雨鑫来源:《经济研究导刊》2012年第12期摘要:中国作为世界上仅存的三个实行严格户籍制度的国家之一,已经越来越明显地感受到户籍制度在市场经济体制下的不适应甚至阻碍作用。

从户籍制度产生的历史背景入手,分析户籍制度在中国经济发展过程中起到的作用以及不利影响,并建议结合国情弱化或削除户籍制度的阻碍,使资本、劳动力、人力资源等要素自由流动,直至最终消除城乡二元结构差异。

关键词:户籍;二元结构;城乡差异;要素流动中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2012)12-0219-02一、中国户籍制度产生的背景中国的户籍制度萌芽于商代,成型于秦代,是历代统治者管理民众、收取赋税的有效手段。

然而古代户籍制度是以家庭为单位,以农业为主要产业,依托于土地产生的,随着时代的发展,科技与经济的不断进步,户籍制度已经越来越不适应社会的发展,而当今世界也仅存中国、朝鲜、贝宁三国仍然实行严格的户籍制度,相比于世界主流形势,户籍制度显然已经脱离了时代背景。

新中国的户籍制度的确立最初目的为“维护革命秩序,打击反革命分子”,对巩固自身政权起到了重要的作用。

在这之后,户籍制度被逐渐纳入了国家法律系统,成为管理公民的重要方式,主要体现在以下几个方面:首先由于在改革开放前,全国一直处于物资非常匮乏的情况,实行户籍制度便于国家对资源的调拨与分配;其次当时由于极左情绪的影响,部分脱离实际的幻想也需要利用户籍制度进行管控,组织民众以调动更多的社会资源。

二、户籍制度的弊端某种程度上违背了宪法原则。

中国宪法中明确规定,迁徙和自由居住是公民的不可侵犯的合法权利,而本国公民在本国领土上自由迁移在世界上大部分国家则被视为天经地义,而严格的户籍政策则是人为的将本国公民划分为城市与农村,农村人口迁往城市则面临众多的限制,不仅如此,城市人口之间的流动也极为受限,特别是中小城市向以“北上广”为代表的大城市流动也显得极为困难。

农村的户口工作从1951年开始试建1953年,在第一次全国人口普查的基础上,大部分农村建立起了简易的户口登记制度。

1954年12月20日,内务部、公安部、国家统计局联合发出〈〈通知》,要求普遍建立农村的户口登记制度。

1955年6月9日,国务院颁布〈〈关于建立经常户口登记制度的指示》,开始在全国城乡全面建立统一的户口登记制度。

1956年1月13日,国务院决定将内务部主管的农村户口登记工作移交公安部门,从而使全国户口工作实现了统一的管理。

1955年8月,国务院发布关于农村粮食统购统销和市镇粮食供应两个暂行办法,户口与粮食直接联系起来了。

3个月后,国务院又颁布了〈〈关于城乡划分标准的规定》,将农业人口”与非农业人口”作为人口统计指标。

按农业户口”与非农业户口”进行划分与管理的二元户籍管理体制开始形成。

1958年1月,〈〈中华人民共和国户口登记条例》颁布。

〈〈条例》以法律形式规范了全国的户口登记制度,是新中国城乡统一户籍制度正式成立的标志。

1964年8月,国务院批转了〈〈公安部关于处理户口迁移的规定(草案)》,该文件比较集屮地体现了处理户口迁移的基本精神,明确规定:“从农村迁往城市、集镇,从镇迁往城市的,要严加限制,从小城市迁往大城市,从其他城市迁往北京、上海两市的,要适当限制。

”此规定堵住了农村人口迁往城镇的大门,标志着新中国户口迁移制度的最后确立。

1977年11月,国务院批转〈〈公安部关于处理户口迁移的规定》,要求几年内把市镇无户口的人员基本动员回农村。

〈〈规定》强调“严格控制市、镇人口,是党在社会主义时期的一项重要政策”,第一次正式提出严格控制“农转非”。

从1980年7月1日起,在全国范围内实行统一的户口准迁证,即使用统一格式的〈〈准予迁入证明》(简称准迁证)。

准迁证使用的范围,从农村迁往市、镇(含矿区、林区),从镇迁往市,从小市迁往大市,从其他市迁往北京、上海、天津三市的干部、职工、军人的家属和其他人员,以及从 --般农村迁往市郊、镇郊农村或国营农场、蔬菜队、经济作物区的人员,一律凭准迁证办理落户手续。

12345 32.根据流动性不同,我国目前货币供应量分为三个层次,其中反映企业资金松紧程度的货币指标是( )。

A.流通中的现金量B.狭义货币供应量C.广义货币供应量D.国家外汇储备量答案:B点评:根据流动性不同,我国目前货币供应量分为三个层次,其中由流通中的现金、企事业活期存款构成的狭义货币供应量,是反映企业资金松紧程度的重要货币指标。

详见教材P87.考试要点:货币供应量。

33.增量预算是指新的财政年度的收支计划指标以( )为基础,并考虑本年度的实际情况之后调整确定。

A.基年年度收支计划指标B.基年年度指标执行数C.上年度收支计划指标D.上年度指标执行数答案:D点评:目前我国财政预算编制基本采用基数法,即在编制下一年度支出预算时,以上年度实际支出数为基础,并考虑下一年度财政收入状况和影响支出的各种因素,对不同的支出确定一个增长比例,进而确定预算。

详见教材P95.考试要点:增量预算制度。

34.在以下关于零基预算的表述中,哪一种表述是不正确的?( )A.在编制年度预算时,对各项财政支出均以上年度预算为基数B.在编制年度预算时,一切从零开始重新核定C.在编制年度预算时,按正常经费和专项经费两部分核定D.在编制年度预算时,正常经费按人员定额核定答案:A点评:零基预算是在编制年度预算时,对各项财政支出均不以上年预算为基数,一切从零开始,按正常经费和专项经费两部分重新核定。

正常经费按人员定额核定,专项经费根据需要和可能逐项核定。

详见教材P95.考试要点:零基预算制度。

35.我国进口关税设普通税率和优惠税率,对( )按照优惠税率征税。

A.国内生产难于满足需求的进口货物B.我国产业发展急需的中间产品进口货物C.原产于与我国订有关税互惠协议的国家或地区的进口货物D.属于我国需要保护的幼稚产业进口货物答案:C点评:我国进口关税设普通税率和优惠税率,对与我国是否订有关税互惠协议的国家或地区的进口货物,按不同的关税税率征税。

计划生育政策在人口普查期间的效力问题探析摘要:从gdp的角度看,我们虽然是一个gdp大国,但是一个人均gdp小国;而且,人口数量过多还将导致生态环境恶化、对人的全面发展造成严重制约,甚至带来一系列社会问题,诸如就业、教育、医疗、社会保障、社会秩序等。

关键词:计划生育政策人口普查效力一、我国计划生育政策的历史沿革(一)鼓励生育阶段(1949-1957年)1953-1957年出现了第一次人口生育高峰,人口出生率与自然增长率分别达到34.7‰与24.1‰,年平均绝对增加人口达1400万。

人口数量从建国初期的约5.4亿增加到1964年的7.23亿。

那时,决策者对人口与经济发展之间的关系认识并不深刻,只把人当做了生产者,而没有认识到人同时也是消费者,更没有考虑到生产、消费与积累之间的逻辑关系。

(二)放任生育阶段(1958-1979年)1957年,著名经济学家、北京大学校长马寅初发表“新人口论”,提出控制人口的主张,表示我们的社会主义是计划经济,如果不把人口列入计划之内,不控制人口,不能实行计划生育,那就不能称其为计划经济。

但在那个特殊年代,马寅初马上被群起而攻之。

反对人口控制的人提出了“人手论”,人手论与人口论针锋相对。

(三)计划生育阶段(1980年至今)1978年,当一场新的改革在我国蓄势待发之时,巨大的社会经济压力,让此时的中国政府第一次尝到了“人多之痛”。

1980年我国作出了历史性的抉择,党中央发表致全体共产党员和共青团员的公开信,提倡一对夫妇只生一个孩子;1981年成立国家计划生育委员会;1982年计划生育被确定为基本国策,同年写入《宪法》……2004年,国家启动人口发展战略研究,研究成果成为国家制定重大战略规划和政策提供重要支撑;2006年党中央、国务院作出《关于全面加强人口和计划生育统筹解决人口问题的决定》,标志着人口和计划生育工作进入稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的新阶段。

材料:公共政策环境:建国以来我国人口生育政策变迁及其环境动因分析生育政策,是指一个国家或地区从社会的、经济的、政治的、资源的、生态环境的综合战略利益出发,同时考虑到大多数群众的接受程度,对其人口的生育行为所采取的政府态度。

中国人口生育政策的历史演变1949-1953年:鼓励生育政策。

1954-1959年:政策转变酝酿,上层思想反复。

1954年12月,刘少奇同志主持召开了关于节制生育问题座谈会。

1955年3月中央在卫生部党组关于节制生育问题报告上指示:“节制生育是关系广大人民生活的一项重大政策性的问题。

1957年3月,毛泽东同志在最高国务会议第十一次会议上说:“要提倡节育,要有计划地生育。

” 1957年下半年开始的反右派斗争和1958年发端的大跃进运动,对节制生育工作思想有所冲击,但大跃进的干扰很快过去,中国客观存在的人口问题已经显现出来。

1960-1970年:实施限制生育政策,但没有全面开展。

1962年12月以中共中央和国务院的名义发出关于认真提倡计划生育的批示,认为“提倡节制生育和计划生育,不仅符合广大群众的要求,而且符合有计划地发展我国社会主义建设的要求。

”1963年10月中央和国务院决定设立计划生育机构,要求“中央和地方,都要成立计划生育委员会,具体领导这方面的工作”。

1964年国务院成立了由国务院秘书长任主任的计划生育委员会,接着各省、市、自治区也相继成立了计划生育工作机构,节制生育的实际工作在一定范围内就开始开展。

1971-1979年:全面推行“晚、稀、少”政策。

1973年明确了“晚、稀、少”的方针, 1978年10月,中央批转《关于国务院计划生育领导小组第一次会议的报告》,进一步明确了“晚、稀、少”的内涵,具体提出晚婚为女23周岁、男25周岁,一对夫妇生育子女数最好一个、最多两个,生育间隔3年以上。

这样,以“晚、稀、少”为主要内容的中国的限制人口增殖的生育政策基本形成。

1980-1984年:全面推行“一胎化”政策。

本章回顾了1949年以后中国人口政策沿革;分析了人口政策从数量、质量、结构到分布的主要目标;根据案例提出了人口现代化目标和人口均衡发展的目标;分析了目前人口政策的制度措施与框架。

第1节中国人口政策沿革18世纪之前,中国人口数量变化缓慢(如图4-1所示)。

18世纪初,人口总量明显增加,总人口突破2亿,又经过一百多年,到1851年左右翻了一番达到4亿。

1920年以前出生的妇女平均每人只生五个孩子。

由于那时婴幼儿死亡率非常高,代与代的更迭人数只略有增加。

(安德烈·比尔基埃,1998)中华人民共和国成立时约5.4亿,1959~1961年中国的非正常死亡人口多达3250万。

(曹树基,2005)除了这一时期的总人口下降外,人口数量一直快速增长,据《2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报》,中国人口已超过13亿,目前是世界上人口数量最多的国家。

图1.1中国历代人口数(单位:万人)数据来源:《人口和计划生育常用数据手册》,中国人口出版社。

20世纪早期,人口数量控制思想的代表性人物陈长蘅就开始关注中国人口问题,著有《中国人口论》(1918)、《三民主义与人口政策》(1930)、《洪亮吉之人口论及物竞论》、《中国近百八十余年人口增加之徐速及今后之调剂方法》等,在《三民主义与人口政策》中提出,以“最高生活的最大民数”为理想、“最低生活的最大民数”为不足取的思想。

1933年,陈达在《清华大学学报(自然科学版)》发表了《关于生育节制几种刊物的介绍》,引介节育思想(陈达,1933);1940年1月,北京大学教授张竞生在《京报副刊》发表《美治政策》一文,主张节制生育,提出在全国实行避孕措施,使全国人口维持在4亿左右,最好减少到3亿。

1941年秋,国民政府社会部组织了研究人口政策的委员会,邀请当时各大学教授专家及政府部门中对人口政策有兴趣的人参加。

抗战期间,这个委员会对人口数量、人口品质、婚姻家庭及移民运动等问题提出了很多的意见,制定过一些议案,如“主张国家在大多数人民还处在普遍贫穷、愚昧及生活程度低下的状况下,不应该也不能够鼓励无条件及普遍的增加人口,应积极推进人口品质研究和优生学的探讨”(陈文联,2007)。

1945年,国民党第六次全国代表大会首次承认“优生节育”的合法地位。

1949年建国以后,人口思想与生育政策发展过程曲折,大致可以划分为以下四个阶段。

一、1949-1962年这一阶段,人口基本处于自然增长状态,人口数量的激增引起关注和大讨论。

1949年,中国人口约为5.42亿,建国后人民生活稳定,医疗卫生条件的改善降低了死亡率,人口数量增加很快。

1955年2月《中央卫生部党组关于节制生育问题向党中央的报告》中提出“节育是男女公民自己的事情,政府不应加以反对。

”这样就提出公民可以自己节育,3月1日的《中共中央对卫生部党组关于节制生育问题的报告的批示》(总号[55]045)认为,“在当前的历史条件下,为了国家、家族和新生一代的利益,我们党是赞成适当地节制生育的。

”这是计划生育生育政策的开端,从“不应加以反对”转变为“赞成适当地节育”。

1956年《关于发展国民经济第二个五年计划的建议的报告》中强调“在第二个五年计划期间,必须继续发展卫生医疗事业,进一步开展体育运动,并且适当地提倡节制生育”,当时节育问题由卫生部门负责,并引起国外学者关注,如艾琳·B·图勃(1956)在《人口索引》上发表的《共产党中国的人口政策》(何炳棣,2000)。

第一代领导人开始注意人口数量问题。

毛泽东早在50年代在一次最高国务会议上说,“我们这个国家有这么多人,这是世界上各国都没有的。

要提倡节育,要有计划地生育。

”(1993年12月27日,为纪念毛泽东诞辰100周年,《中国人口报》发表经中央文献办公室审定的本报编辑部编辑的《毛泽东论人口和计划生育》,总结了毛泽东的人口思想。

)周恩来认为,“中国人口问题应首先从生存权、发展权来考虑,衣食住行,首先是食,我国人口现在平均每年增长2%,每年增加1000多万人,这是一个可观的数目,而我们的粮食平均每年增长3%左右,增长量并不大。

要提倡节育……”,“如人口都不能计划,还谈什么计划经济”,计划人口的思想契合当时的计划经济观念,并且提出节制生育是为了生存权与发展权。

但是,梁中堂认为,毛泽东放弃了计划生育的想法,事实也基本如此。

1954年12月27日,刘少奇强调要重视计划生育,作了题为《提倡节育》的讲话,“指出党是赞成节育的,原因是中国目前人口已很多,达6亿人,而且增长速度很快,平均年增长2%。

如果不节制生育,人口增长过快,会给个人、家庭和社会造成许多困难。

”但是,“对节育问题,目前公开宣传还不必要,应首先搞一个党内指示,在党刊上发表,把党内的思想统一起来。

同时要适当地传播节育技术常识”,(刘少奇,1954)可见,当时的主要提法是“节制生育”。

1957年7月5日,《人民日报》全文刊登了马寅初的《新人口论》,提出“经济是计划经济,生育也要有计划”。

这是计划生育后来成为中国基本国策的主要理论根据之一。

甚至有人提出“将食用棉油来节制生育的刍议”(刘宝善,1957)。

但是,《新人口论》受到批判,这一时间没有真正的人口政策。

二、1962-1978年这一阶段,逐步提出了计划生育政策,成立了计划生育机构。

第一次人口普查时,人口超过6亿。

三年自然灾害以后,人口恢复补偿性增长形成出生高峰,1964年全国第二次人口普查时总人口接近7亿。

1962年,中共中央、国务院发出《关于认真提倡计划生育的指示》(中发[62]698号),强调:“在城市和人口稠密的农村提倡节制生育,适当控制人口自然增长率,使生育问题由毫无计划的状态逐步走向有计划的状态,这是我国社会主义建设中既定的政策”,提出“首先必须向群众讲清楚人工流产是有害妇女健康的,节制生育有效的办法是实行避孕”,开始实施计划生育政策。

1964年,国务院计划生育委员会成立,部分地区成立了计划生育工作机构,开始有组织地开展计划生育工作。

1970年,周恩来总理指出:“计划生育属于国家计划范围,不是卫生问题,而是计划问题。

”此时的计划生育带有深厚的计划经济色彩。

1971年,国务院批转了卫生部、商业部、燃化部《关于做好计划生育工作的报告》,提出宏观上力争在“四五”期间把城市人口自然增长率降到千分之十左右,农村降到千分之十五以内,区分了城乡不同的人口自然增长目标,并再次提出了“一个不少,两个正好,三个多了”,这政府正式文件中首次提出考虑“增长率”的人口数量控制目标,即提到了宏观的增长率目标,又提出了微观的家庭生育目标家庭。

1972年,提出了“实行计划生育,使人口增长与国民经济发展相适应”的战略思想。

1973年之前,计划生育工作处于探索阶段,当时的政治环境异常,计划生育的政策水平、工作手段有限,计划生育以强调国家利益为主,通过强制性的行政制约措施降低生育率,广大育龄妇女牺牲很大,并发生过强制流产等问题。

1973年,国务院计划生育领导小组办公室召开全国第一次计划生育工作汇报会并提出“晚、稀、少”的生育政策。

总和生育率从1973年开始下降,1975年《关于一九七五年国民经济计划的报告》提出“计划生育是毛主席提倡的,人口非控制不行。

”中国政府因此制定了以控制人口增长为基调的人口发展战略。

这一阶段的生育政策主要是通过控制人口出生控制人口规模。

人口出生率到了1978年不再继续下降,维持在19‟,甚至略有上升。

另有学者观察到,“城市的出生率从60年代初就开始下降,到1971年已经降低到很低的水平……由于人们对自己的孩子所面临的未来茫然不可预见,再加上住房和日用消费品短缺,以及由于女性普遍都有工作而加重了抚养孩子的沉重负担,使得只生两个或只生一个孩子能被许多市民接受,因此,甚至在政府对他们提出这种要求之前他们就已经这样做了。

”(MacFarquharFairbank,1992)也就是说,人们可能高估了这一阶段计划生育对人口出生率快速降低的作用。

三、1978-2000年这一阶段,计划生育逐渐走上依法行政的轨道,先是载入宪法,并成为国策。

改革开放后,历代国家领导人对人口问题的看法逐渐深化。

邓小平认为“中国的事情难办,人太多。

这个问题非解决不行。

我们实行计划生育,控制人口增长取得了很好的效果,但美国国会却通过决议指责我们的人口政策。

其实他们是让中国走投无路,发展不起来,永远处于落后状态”,但是,这并不符合美国支持人口基金的做法。

江泽民认为:“计划生育可不能轻看。

”“必须坚定不移地执行计划生育的基本国策,严格控制人口增长,大力提高人口质量。

我国人口基数大,今后15年还将增加近2个亿人口,这对农业发展、人民生活水平提高和整个经济建设提出了更高的要求,也增大了就业压力……”。

胡锦涛强调人口资源环境工作要贯彻落实科学发展观,统筹解决人口问题。

1978年3月,第五届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法》第五十三条规定“国家提倡和推行计划生育”,计划生育首次以法律形式载入宪法;10月,提出“一对夫妇生育子女最好一个,最多两个和生育间隔三年以上”的要求。

1979年6月,全国人大五届二次会议通过的《政府工作报告》第一次提出:“要制订出切实可行的办法,奖励只生育一个孩子的夫妇”。

1980年2月,《人民日报》发表题为《一定要有计划地控制人口增长》的社论,提出到2000年把人口控制在十二亿以内,是必须完成的战略任务,提倡一对夫妇只生育一个孩子,是保证实现这一任务的一项重要措施;1980年9月,国务院在五届全国人大三次会议上指出:“除了在人口稀少的少数民族地区以外,要普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,以便把人口增长率尽快控制住”。

9月25日,中共中央发表了《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,号召党团员带头执行新的计划生育政策。

公开信提出,“为了争取在本世纪末把我国人口总数控制在十二亿以内,国务院已经向全国人民发出号召,提倡一对夫妇只生育一个孩子。

”公开信预计到“人口的平均年龄老化,劳动力不足,男性数目会多过女性,一对青年夫妇供养的老人会增加”等问题,但是,“人口‘老化’的现象在本世纪不会出现,因为目前全国人口约有一半在二十一岁以下,六十五岁以上的老年人不到百分之五。

老化现象最快也得在四十年以后才会出现。

”但是,《公开信》对老龄化的速度估计不足,我国在第五次人口普查时已经进入老龄化社会。

对“到四十年后,一些家庭可能会出现老人身边缺人照顾的问题”,《公开信》乐观地认为,“这个问题许多国家都有,我们要注意想办法解决。

将来生产发展了,人民生活改善了,社会福利和社会保险一定会不断增加和改善,可以逐步做到老有所养,使老年人的生活有保障。