齐美尔的社会学理论

- 格式:ppt

- 大小:485.50 KB

- 文档页数:39

齐美尔的形式社会学思想齐美尔(一译西梅尔,1858—1918),是德国哲学家和社会学家。

毕业于柏林大学。

曾任柏林大学讲师、斯特拉斯堡大学教授。

1887年开始讲授有关社会学的课程,并于1890年发表第一部社会学专著《论社会分化》,在该书以及《社会学问题》(1894)中,他为社会学标立出一个他将终身遵守的方案,即把社会学视为一门抽象的学科,旨在分析社会相互作用的形式,如交流、冲突、统治与服从、秘密与荣誉等。

由于他所持的这一观点,他经常被称为“形式社会学家”。

他在这一方面的主要论述发表在《社会学:结合的形式的研究》(1908)中,该书试图把康德的“先验”范畴运用到社会相互作用的领域中,说明社会冲突如何造成群体凝聚、群体大小对相互作用方式的影响,并描述了诸如“局外人”、“穷人”、“中间人”和“叛教变节者”等社会类型。

他还描写过人们在社交中、通信时或在带有嫉妒和感恩色彩的关系中所体验的一切,这有助于促发学者们创立了目前称为“日常生活社会学”的学科。

关于社会学的研究对象,齐美尔认为是社会交往的形式。

他认为,饥饿、爱、劳动、宗教信仰……统统不是社会的。

只有当它们把仅仅是孤立的个人的集合体转化为一定的形式,纳入一般的交往概念时,它们才是社会交往中的因素。

社会交往是形式,个人通过这种形式结合成一个满足他们利益的单位。

个人通过社会交往的形式发展成统一体;爱、意图和偏好,通过在形式中实现自身而从个人的属性转变为社会现象。

社会交往的形式包括等级制度、社团、婚姻、友谊;形式不创造社会,形式就是社会。

一旦交往全部停止,社会本身也就不复存在。

制度和行动的内容可以改变,但形式依然存在。

经济利益既可以通过合作的形式实现,也可以通过竞争的形式实现。

权力由于把统治者和被统治者联系在一起的交往结构而成为一种社会学的形式:例如,绝对权力总是涉及一种交往,一种上下级行动之间的交换。

齐美尔的形式中最著名的大概要算二人互动形式了。

二人互动是处于直接相互关联中的两个人的关系。

2.齐美尔的社会冲突思想格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel, 1858-1918)是西方社会学古典时期反实证主义思潮的主要代表之一,形式社会学和微观社会学的创始人。

他是一个多产的社会学家,一生写有20多部著作,200多篇论文。

其中,重要著作有《社会分化》(1890)、《社会学问题》(1894)、《社会学:关于社会形式的探讨》(1908)、《社会学的基本问题》(1917)、《冲突与群体成员网》(1955)、《现代文化中的冲突》(1968)。

齐美尔关于社会冲突的思想,在《冲突与群体成员网》中作了较为集中的论述。

他认为,社会是由相互间有多重关系的个人所构成的一个复杂网络,社会成员处于经常的相互作用之中,社会就是人们相互作用和联系起来的特定方式。

社会学应重点研究构成社会结构的个人之间相互作用的基本模式即社会交往形式,他的这一些观点被称作“形式社会学”。

从社会现实中抽象出来的形式,有多种类型,社会冲突就是社会交往的基本形式之一,齐美尔正是从形式社会学的观点出发,考察个人与社会之间的联系与冲突。

他认为,个人是社会的产物,是社会过程的环节,社会化了的个人和社会总是保持着一种双重关系:他被结合在社会里,又和社会相对立;他是社会里的人,又是社会外的人;他为社会而存在,同时也为自己而存在。

人既是社会的环节,又是他自己本身;既是社会的产物,又是自主生活的产物。

当一个人作出决定的同时,他已被社会所决定;当他准备采取行动的时候,他只是按照社会的要求在行动。

每一个社会成员都被结合在一定的社会关系网络中,社会既允许又阻止个性的发展,个人的行为只有在符合社会规范时,才是自由的。

个人和社会之间联系和冲突的观点,贯串于齐美尔的全部社会学理论。

齐美尔把社会视为一个包含着协调和冲突、吸引和排斥、爱和恨的统一体。

在他看来,完全协调的社会群体是不存在的,如果这样的群体存在,它不会有任何生命力,也不可能变革和发展。

个人和群体发泄不满情绪,对社会具有安全阀作用,如果没有这种安全阀,很多社会关系就不可能持久。

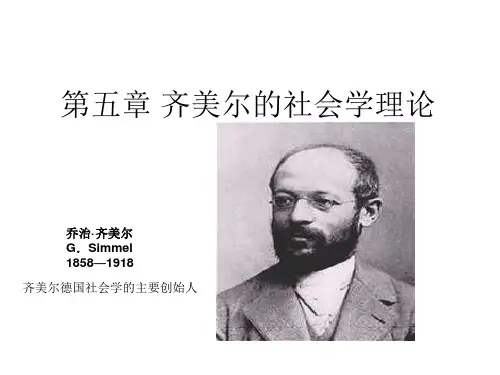

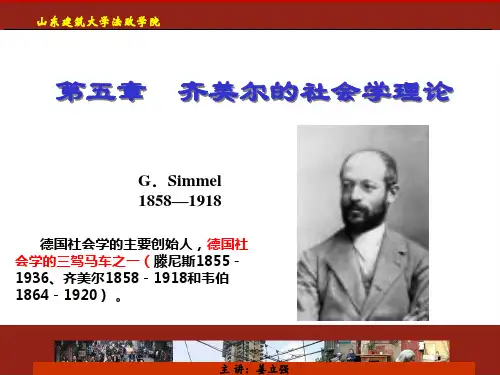

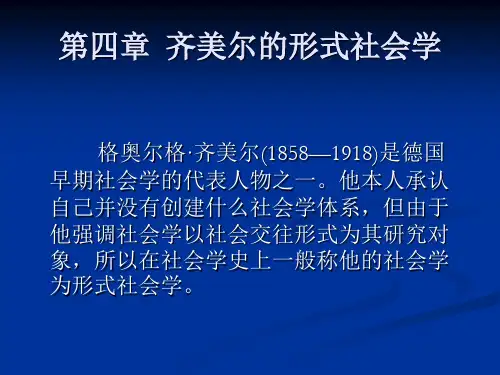

第五章齐美尔的社会学理论本章学习要点:●社会学视角●形式社会学●文化社会学(客观文化和主观文化)●货币哲学教学重点与难点:形式社会学;文化霸权课时安排:3学时教学方法:讲授+讨论教学内容:梧奥尔格.齐美尔(1858-1918)是德国早期社会学的代表人物之一。

他本人承认自己并没有创建什么社会学体系,但由于他强调社会学以社会交往形式为其研究对象,所以在社会学只上一般称他的社会学为形式社会学。

第一节生平与著述齐美尔出生在柏林一个富裕的犹太人家庭。

还在他很小的时候,父亲去世,由他家的好友、一个音乐出版社的经理作了他的监护人。

母亲的冷漠和盛气凌人的态度使他与家庭的关系比较疏远,幼年的齐美尔就开始感受到人世间的冷暖。

齐美尔从古典中学毕业后,在柏林大学攻读历史和哲学,从师于当时一些有名的学者,如历史学家蒙森、哲学家哈尔姆和蔡勒、艺术史学家格林、心理学家拉察鲁斯等。

1881年,他以关于康德的论文获哲学博士学位。

齐美尔在大学学习期间广泛涉猎了哲学、历史和心理学等学科,这对他以后的学术生活有很大影响。

1885年,他在柏林大学任哲学讲师,没有薪金,只收学生听课费。

直到1901年,他取得编外教授的称号,但依然是没有正式薪金。

这时,他已是一个拥有6部著作和70多篇论文的著名学者了。

由于当时德国的反犹主义,齐美尔的学术能力和成果受到官僚机构和官由学术机构的冷遇。

直到1914年,他才在斯特拉斯堡大学获得了正式教授的职位。

他在该校曾讲授过逻辑学、哲学史、形而上学、伦理学、宗教哲学、艺术哲学、社会心理学、社会学以及康德、叔本华和达尔文的学说。

齐美尔虽然受到官方的不公正待遇,但是他在学术界却有很高声望。

他的一些著作被译成英文、法文、意大利文、波兰文和俄文,他的若干观点得到了韦伯等许多著名社会学家的赞同,他被认为是德国社会学的创始人之一。

齐美尔是一位多产的作家。

生前有200多篇论文发表在大量期刊、报纸上;在社会学、伦理学、哲学和文学理论领域,他撰写了20部左右的著作他的早期主要著作有:《论社会分化》(1890)、《历史哲学问题》(1892)、《伦理学科学导论》(18921893)、《货币哲学》(1900)等。

简论齐美尔的社会冲突思想及其现实意义

齐美尔是20世纪最重要的社会学家之一,提出了社会冲突理论,对于当今社会的发展和理解有着重要的现实意义。

齐美尔认为,社会是由不同群体间的利益冲突和社会分配问题而产生的矛盾和斗争的结果。

他认为社会的稳定是相对而言的,而不是绝对的,社会的发展需要通过不断的斗争来实现。

齐美尔的社会冲突理论强调了社会阶层之间的差异和社会上权利和利益的分配问题。

如果一个社会中存在着严重的社会冲突,则这个社会的稳定性就会受到威胁。

与此同时,齐美尔认为,社会的变革和进步也需要通过社会冲突来推动。

从历史和现实来看,齐美尔的社会冲突理论是非常现实的。

在人类历史上,不同的社会制度的演变过程中,社会冲突一直是不可避免的。

当今世界上的许多社会问题,也可以通过社会冲突理论来进行解释。

比如,贫富差距、社会不公等问题,都可以归结于社会阶层之间的不平等和社会分配不公等因素。

齐美尔的社会冲突理论对于当今社会问题的理解和解决具有非常重要的意义。

在当今社会中,许多国家都面临着着严重的社会分裂和不稳定因素,齐美尔的社会冲突理论提醒人们要关注和解决社会分配不公和权力差距等问题,以维持社会的稳定和谐。

此外,齐美尔的社会冲突理论也提供了一个分析社会问题的框架,可以帮助我们更好地理解当今社会面临的各种挑战,并寻求解决之道。

总之,齐美尔的社会冲突理论是非常有价值的,对于我们理解当今社会困境和寻求解决之道有着非常重要的意义。

我们需要认真思考齐美尔提出的社会冲突理论,并且不断整合和更新,以更好地适应当今快速变化的社会环境。

齐美尔微观社会学

乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)是美国社会学家、社会心理学家及哲学家,是社会心理学中符号互动论的创始人。

而齐美尔(Georg Simmel)是德国社会学家、哲学家,是形式社会学的创始人。

齐美尔的微观社会学研究主要集中在社会互动、人际关系、社会群体等方面。

他关注人们在日常生活中的互动方式、情感表达、符号交流等细节,试图揭示这些微观过程对社会结构和个体行为的影响。

齐美尔的微观社会学观点强调了个体的主观性和创造性在社会过程中的作用。

他认为,个体不是被动地接受社会规范和结构的制约,而是通过自己的行动和选择来塑造社会现实。

他关注人们的情感、欲望、价值观等因素如何影响他们的行为,并将这些因素视为社会分析的重要变量。

总的来说,齐美尔的微观社会学研究为理解社会现象提供了一种细致而深入的视角,强调了个体的主观性和社会互动的复杂性。

他的思想对后来的社会学研究产生了深远的影响,尤其在社会心理学、文化社会学和城市研究等领域。

需要注意的是,以上是一个简要的介绍,如果你对乔治·赫伯特·米德或其他主题有具体的问题或需要更深入的信息,请提供更多细节,我将尽力为你提供帮助。

论个人与社会的关系前言早在1917年,德国社会学家齐美尔以《社会学的基本问题:个人与社会》为题,出版了他的社会学著作。

齐美尔认为,个人之间是处在不断地互相作用过程之中的,由于个人的互相作用而联系起来的网络就是社会。

社会只不过是对互动着的一群人的称呼。

社会学的任务是要阐明个人与社会的关系,即阐明个人怎样互相交往而形成群体,群体又怎样制约个人的,所以社会学的基本问题是个人与社会的关系问题。

在个人与社会关系问题上,争论的焦点是社会本位主义,还是个人本位主义,因为这个分歧把社会学家观察社会的视角分成宏观和微观两种。

从中国传统文化上看,社会本位主义一直占主导地位(注:孔子的“仁”,孟子的“义”,都是主张个人的价值在于对他人和社会的贡献,对社会没有贡献,个人就没有价值。

当代“个人的事再大也是小事,国家的事再小也是大事”的说法,也反映社会本位主义。

),所以中国历史上的社会思想和社会理论多是宏观大论,很少有微观分析。

从认识论上讲,不论是主张社会本位主义还是主张个人本位主义,对事物的认识都不能从整体入手,而必须从个体入手,对个体的属性进行抽象,然后把抽象得到的规定性返还给事物本身,使人对事物的认识从抽象上升到具体。

一、角色人格体系(一)个人与角色社会上没有抽象的个人,只有承担着各种社会角色的具体的个人。

个人与社会是个体与整体的关系,是有机联系。

社会中的个人是有价值标准、有行动目的、与他人发生联系和互动的个体;社会是由个人互动而联结起来的网络,个人就是这张网络中的纽结。

所以社会不是个人的简单相加,个人也不是无主体意识的社会的零部件,社会总体大于个体的简单相加之合。

而社会总体大于个体总和的全部秘密在于社会关系。

而角色就是由于个人与社会的结合而产生出来比个人更抽象的概念。

个人是以角色的名义与他人发生关系的。

角色是个人与社会的结合点,也是社会网络上最小的纽结。

在社会学里,角色就是与一定的地位相连的一套规范;它是对处在特定职位上的人的行为期待。

西美尔旳社会学理论1.社会唯名论、社会唯实论以及西美尔对社会旳理解?答:社会唯实论觉得只有社会构造才是真正客观旳存在。

社会唯名论觉得不存在社会这样一种实体。

客观存在旳是个体及其行为,社会只但是是个人及其行为旳一种集合。

西美尔觉得构成社会旳是个体与个体之间旳互动关系。

这种个人之间故意义互动关系所涉及旳社会形式,构成了社会学旳研究对象。

1.西美尔承认个体旳存在,也承认社会构造旳存在;2.社会并非是一种实体,而是一种过程,一种具故意识旳个体之间互动旳过程,正是人与人之间旳互动(交往),构成了社会;3.社会由透过互动而结合在一起旳个体所构成,社会旳存在就表目前这些互动旳关系上。

这种个人之间故意义旳互动关系所涉及旳社会形式构成社会学旳研究对象。

2.社会旳本质是什么?答:社会本质存在于人与人之间旳交往(互动)过程之中。

社会学研究旳并不是个人互动,而是互动旳抽象形式,社会学旳任务是对人与人之间旳互动形式进行分析,正是这种互动旳总和,构成了社会。

3.如何理解社会是一种过程?答:社会是一种具故意识旳个体之间旳互动过程。

这种人与人之间旳互动过程(交往)构成了社会。

1.具故意识旳个体之间旳互动。

2.互动中旳个体关系,高下贵贱旳地位、凝聚、模仿、劳动分工、互换、一般旳袭击或防卫、宗教社团、政党旳形成,诸多其他等等。

互动是在这些框架中旳发展或用它来表征。

3.社会是这些居于一定关系旳互动过程旳总称。

4.社会交往形式是什么?社会交往形式:个人之间交往旳方式。

并通过这种方式是交往构成社会现实。

西美尔讨论旳多种社会交往形式,可以分为四种类型:1.基本旳社会互动形式:合伙,竞争,联合,秘密等。

2.体制化构造旳形式:国家、教会、家庭、军事组织等。

3.自主旳游戏形式:社交、体育活动、游戏等。

4.社会自身旳一般形式:艺术、政治、科学、宗教等。

5.社会交往旳类型分别是什么?答:西美尔讲社会交往划分为不同旳类型。

如吝啬者、挥霍者、穷人、贵族、冒险家、娼妓、陌生人等等。