论唐代中日的文化交流

- 格式:ppt

- 大小:266.50 KB

- 文档页数:14

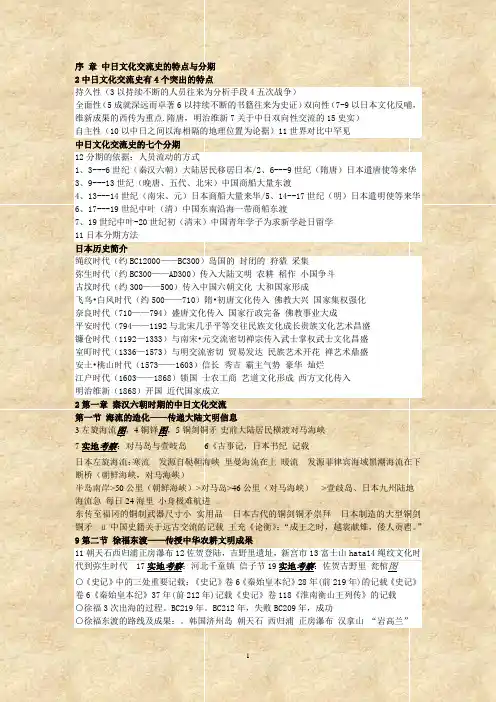

序章中日文化交流史的特点与分期2中日文化交流史有4个突出的特点持久性(3以持续不断的人员往来为分析手段4五次战争)全面性(5成就深远而卓著6以持续不断的书籍往来为史证)双向性(7-9以日本文化反哺,维新成果的西传为重点.隋唐,明治维新7关于中日双向性交流的15史实)自主性(10以中日之间以海相隔的地理位置为论据)11世界对比中罕见中日文化交流史的七个分期12分期的依据:人员流动的方式1、3---6世纪(秦汉六朝)大陆居民移居日本/2、6---9世纪(隋唐)日本遣唐使等来华3、9---13世纪(晚唐、五代、北宋)中国商船大量东渡4、13---14世纪(南宋、元)日本商船大量来华/5、14--17世纪(明)日本遣明使等来华6、17---19世纪中叶(清)中国东南沿海一带商船东渡7、19世纪中叶-20世纪初(清末)中国青年学子为求新学赴日留学11日本分期方法日本历史简介绳纹时代(约BC12000——BC300)岛国的封闭的狩猎采集弥生时代(约BC300——AD300)传入大陆文明农耕稻作小国争斗古坟时代(约300——500)传入中国六朝文化大和国家形成飞鸟•白风时代(约500——710)隋•初唐文化传入佛教大兴国家集权强化奈良时代(710——794)盛唐文化传入国家行政完备佛教事业大成平安时代(794——1192与北宋几乎平等交往民族文化成长贵族文化艺术昌盛镰仓时代(1192—1333)与南宋•元交流密切禅宗传入武士掌权武士文化昌盛室町时代(1336—1573)与明交流密切贸易发达民族艺术开花禅艺术鼎盛安土•桃山时代(1573——1603)信长秀吉霸主气势豪华灿烂江户时代(1603——1868)锁国士农工商艺道文化形成西方文化传入明治维新(1868)开国近代国家成立2第一章秦汉六朝时期的中日文化交流第一节海流的造化——传递大陆文明信息3左旋海流图.,4铜铎图.,5铜剑铜矛-史前大陆居民横渡对马海峡7实地..:对马岛与壹岐岛6《古事记,日本书纪记载..考察日本左旋海流:寒流---发源自鞑靼海峡里曼海流在上暖流---发源菲律宾海域黑潮海流在下断桥(朝鲜海峡,对马海峡)半岛南岸>50公里(朝鲜海峡)>对马岛>46公里(对马海峡)--->壹歧岛、日本九州陆地海流急每日24海里小舟极难航进东传至福冈的铜制武器尺寸小实用品日本古代的铜剑铜矛崇拜日本制造的大型铜剑铜矛ü中国史籍关于远古交流的记载王充《论衡》:“成王之时,越裳献雉,倭人贡鬯。

日本和中国在哪些时候进行了文化交流?

在历史的长河中,中日两国关系虽有波折,但是彼此之间的文化交流是历史的常态。

下面就让我们一起来看看中日文化交流的历史时间线吧。

一、南北朝时期

南北朝时期是中日两国文化交流的起点,也是汉字文化向日本传播的起源。

564年,南北朝时期的南朝梁朝派遣僧侣到日本传教,同时,日本进士玄昉也在唐朝学习经文,后来回国传播汉字文化,对日本的文化影响深远。

二、唐朝时期

唐朝时期是中日文化交流的鼎盛时期。

日本遣唐使团先后派遣了17批人到唐朝,学习唐朝的政治、文化、艺术等方面的知识,获得了很大的收获。

唐代文化传到日本,对日本的文化发展起到了巨大的推动作用。

三、宋、元时期

宋、元时期是中日文化交流的第二个高潮期。

日本派遣了多批僧侣到中国学习,并将中国的文化、艺术、科学等传到日本。

中国美术、传

统医学、茶道文化等诸多方面,都对日本的文化产生了深远的影响。

四、明、清时期

明、清时期是中日文化交流的第三个高潮期。

日本派遣的使者和学者

到中国学习儒家思想、音乐、诗歌等文化知识,中国的书法、绘画、

篆刻等文化也在日本的传承中受到了极大的重视。

总的来说,中日文化交流是随着历史的演进而不断发展的,从南北朝

时期到现在,中日文化交流的历史已经有1500多年了。

正是这些交流,造就了两国之间的文化互动,也促进了两国人民之间的相互了解,为

两国的友好合作打下基础。

论唐代中日往来诗歌交流正说明,彼时有日本诗人专门写作汉诗。

唐代伊始,中日之间的文化交流往来频繁,日本遣唐使制度先后延续了二百多年,也让许多倾心汉学,特别是诗歌的日本学者得到了滋养。

这其中,既有在唐代学习多年之人,亦有反对遣唐使制度的人。

但从他们的诗作中,却能看到同一轮明月之下的人类共情。

李白的恸哭李白送别过很多人,在黄鹤楼、在赤壁、在荆门。

其中既包括同为诗人的孟浩然,也包括一位叫魏万的王屋山人。

送别魏万时,李白写下了《送王屋山人魏万还王屋》一诗,其中有一句“身着日本裘”却引出了另一则故事。

诗人写诗,有时候会在诗句之后写几笔注释以作说明,在这句“身着日本裘”之后,李白特意自注说明道:“裘则朝卿所赠,日本布为之。

”这位朝卿想来与李白关系不错,赠送的贵重衣物李白经常穿,走路都能生出风来。

这份在送别他人时候的“三心二意”某种程度上显示李白与此人关系颇好,好到当李白听闻“朝卿”罹难海上之后,便声泪俱下地写了一首《哭晁卿衡》(朝通晁,晁卿即朝衡),诗曰:日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

好友朝衡即将回国,哪知明月却没能将他送回故乡,反而船沉碧海,一时间,苍凉的心绪充满了李白的内心。

一位老留学生要回乡了朝衡就是阿部仲麻吕,在大唐的五十年,几乎就是他的一生。

公元630年,日本派出第一批遣唐使。

从此,由日本而来的学生、僧侣在大唐学习知识、佛法,与当时唐朝的文人、名僧多有交往。

日本留学生若是学有所成,还可以参加唐朝的科举考试,以此入仕。

开元初年(713),阿部仲麻吕作为副使来唐。

之后进入国子监学习。

开元十四年,阿部仲麻吕参加唐科举考试,进士及第。

《旧唐书》载:“其偏使朝臣仲满,慕中国之风,因留不去,改姓名为朝衡,仕历左补阙、仪王友。

衡留京师五十年,好书籍,放归乡,逗留不去。

”《新唐书》中记载得更为详细一些,将他在唐朝的五十年分为两段,先是“慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙,仪王友,多所该识,久乃还”。

部编历史七下第4课《唐朝的中外文化交流》知识点唐朝的中外文化交流的几个事例:1、遣唐使:唐朝时,日本为了学习中国的先进文化,派遣唐使来华。

对日本的后世产生了深远的影响。

2、鉴真东渡:在唐朝与日本的交流中,最有影响的是鉴真。

鉴真六次东渡日本,传播唐朝文化,为中日交流做出了重要贡献。

3、玄奘西行:贞观年间,玄奘西行天竺取经,称为佛学大师。

主要贡献是《大唐西域记》一书,是研究中外交流史的重要贡献。

七下第4课《唐朝的中外文化交流》课前预习题遣唐使1. 时期,中日交往频繁,为了学习中国的。

日本派使节到中国,当时称“”。

把唐朝先进的、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

鉴真东渡2. 是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请,六次东渡,终于在754年抵达日本。

他在日本传授,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

玄奘西行3.唐朝与天竺有频繁的交往。

年间,高僧玄奘西行前往天竺取经。

他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府游学,成为远近闻名的佛学大师。

4. 携带大量佛经回到长安,并主持译经工作。

根据他的口述,由弟子记录成书的《》,记载了100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

七下第4课《唐朝的中外文化交流》课后自测题1、上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。

下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是()A.玄奘东渡日本传播唐朝文化B.两国之间有贸易往来C.唐朝时期有十几批遣唐使来华D.日本按唐朝模式进行政治改革2、“遣唐使”“玄奘西游”“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是()A.对外开放B.经济繁荣C.政治清明D.交通发达3、唐朝僧人玄奘曾游学天竺,并根据亲身见闻口述,由弟子记录成一部重要书籍,它是()A.《马可•波罗行纪》B.《金刚经》C.《大唐西域记》D.《西游记》4、中印交流源远流长,唐朝时期玄奘西游为中印文化交流作出了巨大贡献。

唐朝中日文化交流的史实

唐朝是中国历史上一个重要的朝代,同时也是中日文化交流的一

个重要时期。

自唐朝开放海上丝绸之路以来,中日之间的文化交流逐

渐增多并达到了很高的水平。

唐朝时期,日本进行了大规模的文化借鉴,其中最显著的就是汉

字的引进。

中日两国的文化交流主要是通过外交使节、商人、僧人等

途径进行的。

日本派遣了大量的官员、士兵和商人等前往唐朝,同时

唐朝也向日本派遣了一些外交使节,这些人员的到来促进了中日两国

之间的文化交流。

唐朝不仅仅将文化传播给了日本,同时还享受了来自日本的文化

影响。

例如,唐朝在建筑、陶瓷、绘画等方面受到了日本的影响。

同时,唐朝与日本之间的文化交流也影响了两国的法律制度和思想文化。

在唐朝时期,佛教也是中日之间进行文化交流的一个重要媒介。

唐朝佛教的繁荣,对于日本的佛教信仰有着深远的影响。

日本的佛教

信仰主要是通过唐朝传入的禅宗、天台宗和真言宗等流派发展起来的。

总的来说,唐代中日之间的文化交流是一个长期而深入的历史过程。

不仅促进了两国之间经济的发展,同时对于两国文化的繁荣也起

到了很大的促进作用。

唐代中日文化交流概况

唐代是我国历代王朝中实力最强的王朝之一。

时至今日,有些流寓海外的华人仍然自称为“唐人”,华人在海外都市中的聚居地被称为“唐人街”,而华侨则将祖国称之为“唐山”。

唐代繁荣的经济,昌明的文化和完备的制度,对隔海相望的东邻日本产生了强烈的吸引力,成为日本竭力模仿的楷模。

日本通过派遣留学生来唐朝学习和延邀唐朝各类人才到日本传授等多种手段,全面移植唐朝文化,在哲学思想、文物制度、文学艺术、音乐舞蹈、天文历算、医学、建筑等文化科技的各个领域,以至衣食住行、风俗娱乐等社会生活的各个方面都无不受到唐朝文化的强烈影响。

在中日文化交流过程中,既涌现出了大批像吉备真备和空海那样以学习唐朝文化为己任日本留学生或留学僧,也出现了像鉴真和尚那样终身以传播唐朝文化为使命的唐朝专业人士的杰出代表,正是通过他们的不懈努力,才形成了唐朝与日本文化交流的繁荣局面。

唐朝(618——907)

日本奈良时代(710迁都平城——794):从氏族社会过渡到封建社会,完成了国家的统一,加强了以皇室为中心的古代国家体制,实现了中央集权的律令制度,为完成古代国家的建设奠定了基础。

平安时代(794——1192)

留学生。

人教版七年级历史下册第4课知识点

唐朝的中外文化交流

1. 遣唐使:是日本政府派遣到唐朝学习的使团。

遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

2. 鉴真东渡:唐玄宗时期,高僧鉴真接受日本学问僧的邀请,六次东渡日本,历尽千辛万苦,在日本天平胜宝五年(754年)底,携同弟子到达日本。

鉴真在日本辛勤不懈地传播唐朝文化,除了传播佛经外,他还传播了中国的医学、文学、书法、建筑、绘画等,他精心设计的唐招提寺,被日本视为艺术明珠。

3、新罗派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化,模仿唐朝建立了政治制度,采取科举取士的制度,引进了中国的医学,天文,历算等科技成就。

这个时期,朝鲜的音乐也同时传入中国。

4. 玄奘西行:唐太宗贞观年间,玄奘从长安出发,历经艰险,前往天竺取经,后携带大量佛经回到长安。

他口述成书的《大唐西域记》记载了他游历过的 100 多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

5. 唐朝对外交往活跃的原因:

(1)国家统一,社会安定;

(2)经济文化繁荣;

(3)对外交通发达;

(4)对外政策开放。

5. 唐朝对外交往的特点:

(1)范围广,与亚洲以致非洲、欧洲的一些国家都有往来;

(2)领域多,涉及政治、经济、文化等各个方面;

(3)具有双向性,外国使节、留学生来唐学习,唐朝也有人到天竺学习熬糖法等。

6. 唐朝对外交往的影响:

(1)促进了唐朝经济文化的繁荣,丰富了人民的生活;

(2)促进了世界文明的进步,使唐朝在世界上产生了重大影响。

唐代中日文化交流概况唐代是我国历代王朝中实力最强的王朝之一。

时至今日,有些流寓海外的华人仍然自称为“唐人”,华人在海外都市中的聚居地被称为“唐人街”,而华侨则将祖国称之为“唐山”。

唐代繁荣的经济,昌明的文化和完备的制度,对隔海相望的东邻日本产生了强烈的吸引力,成为日本竭力模仿的楷模。

日本通过派遣留学生来唐朝学习和延邀唐朝各类人才到日本传授等多种手段,全面移植唐朝文化,在哲学思想、文物制度、文学艺术、音乐舞蹈、天文历算、医学、建筑等文化科技的各个领域,以至衣食住行、风俗娱乐等社会生活的各个方面都无不受到唐朝文化的强烈影响。

在中日文化交流过程中,既涌现出了大批像吉备真备和空海那样以学习唐朝文化为己任日本留学生或留学僧,也出现了像鉴真和尚那样终身以传播唐朝文化为使命的唐朝专业人士的杰出代表,正是通过他们的不懈努力,才形成了唐朝与日本文化交流的繁荣局面。

留学生从唐朝初年开始,日本就在遣隋使的基础上,向唐朝派遣“遣唐使”,以最大限度地从唐朝先进的文化中汲取养分,为日本社会的发展探求出路。

总共派出的遣唐使共有19次。

遣唐使的主要目的是从事吸收唐朝优秀文化的活动,除了在各地参观考察孔庙、寺观等文化名胜外,他们还聘请儒者教授儒家经典,延聘各类人才前往日本,通过各种途径搜求唐朝典籍携回日本。

介绍留学生和学问僧来唐朝学习,是遣唐使活动的一项重要内容。

日本留学生大多被安排在国子监,系统学习中国古代经典及唐代典章制度,在唐学习时间大多在十年以上,有些甚至长达二三十年,由于他们深受唐朝文化的熏陶,归国后往往对唐朝与日本的文化交流,尤其是对日本吸取唐朝文化做出了重大的贡献。

在遣唐使后期,出现了以“请益生”或“请益僧”为名的留学生,所谓的请益生,主要是指在某一领域学有专长的留学生,他们在唐朝停留时间一般较短,只是专门就某些疑难问题索解问难,具有短期进修的性质,这种变化表明,在遣唐使后期,日本对唐朝文化的学习已经取得了相当的成效。

唐代的中日文化交流(一)唐代中日文化交流高度发展的原因【两条,见教案】(二)唐代文化对日本的影响1、典章制度(1)官僚制度{中央官制}:唐在中央设三省(中书省、门下省、尚书省)、六部(吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部)、一台(御史台)。

日本稍加变通,设立二官(神祗官、太政官)、八省(中务省、式部省、治部省、民部省、兵部省、刑部省、大藏省、宫内省)、一台(弹正台)。

○中务省主持草拟诏书、朝廷礼仪及侍从皇宫事务,综合了唐朝中书、尚书、殿中等省的职责。

式部省则仿照唐朝的吏部,掌管官吏的任免、考课。

治部省的职责与唐朝礼部相同,主持国家典礼及外交事务。

民部省相当于唐的户部,而唐朝的户部也是在贞观二十三年六月由民部改称的部。

兵部省则与唐朝的兵部相当。

大藏省掌管日本朝廷的大部分财政制度,包括钱币,金银,贡物,度量衡和民间货物价格的恒定等,但是税收制度则由民部省管理。

宫内省职责较宽,综合了唐朝殿中省、光禄专、家正寺等机构的职能,主掌宫内大小事务及官营经济。

{地方官制}日本也大体上仿照唐朝的道、州(长官为刺史、太守)、县(县令),设国(国守)、郡(郡司)、里(里长)三级。

○『五畿七道』,五畿即畿内:大和、和泉、河内、山城、摂津五国;七道指东山道、北陆道、东海道、山阳道、山阴道、南海道、西海道七道六十五国。

(2)土地制度和赋税制度大化改新中,日本还模仿唐代的“均田制”和“租庸调制”,实行了“班田制”和“租庸调制”。

○唐代“均田制”和“租庸调制”:唐代均田制的主要内容是:其一,对百姓授田的规定。

十八岁以上的中男和丁男,每人受口分田八十亩,永业田二十亩。

老男、残疾受口分田四十亩,寡妻妾受口分田三十亩;此外,一般妇女、部曲、奴婢都不受田。

其二,对贵族官僚受田的规定。

有爵位的贵族从亲王到公侯伯子男,受永业田一百顷递降至五顷。

职事官从一品到八、九品,受永业田六十顷递降至二顷。

广大农民的主要负担是租庸调制,该制是在均田制的基础上,计丁征取。

关于唐朝中日文化交流的实物史料下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!唐代中日文化交流的实物见证:吉备真备与遣唐使的遗存在探讨中日两国悠久历史中的文化交流时,唐朝(618-907年)无疑是一个璀璨的篇章。

对于隋唐中国对日本文化影响探究创新实验学院生物科学101 杨鑫2010014869摘要:隋唐时期中日两国文化的交流源远流长,其中主要是遣隋使以及遣唐使的作用,像是阿倍仲麻吕、吉备真备、鉴真等人做出了卓越的贡献,他们直到现在仍然为我们津津乐道。

隋唐中日文化交流中中国对于日本的文化有着难以估量的影响,主要是在佛教、汉字、古典文学艺术、音乐等几个方面,这些影响一直持续到现在,也为中日友谊做出了贡献。

关键字:中日文化交流遣唐(隋)使文化影响正文:隋唐时期中日两国文化的交流源远流长,其中创作出的交流的传奇神话以及文艺作品值得大家们关注,双方在文艺,佛教,汉字等几个方面有着尤其显著的成就,而这些成就的主体主要是通过使节的往来和派遣留学生与学问僧完成的,其中遣隋使以及遣唐使是其中的主力军。

下面是对于遣隋使以及遣唐使的来历以及主要的功绩的介绍:遣隋使是在圣德太子摄政,四次遣使入隋。

前两次使节为小野妹子。

隋也曾派使臣裴世清赴日。

圣德太子的意图是求取佛经,促进佛教的流通,和吸取中国的文化与典章制度。

所以使臣之外,有学生和僧人随同前来。

被选派的,多为归化汉人的后裔,以有利于学习。

他们留居中国往往长达三十余年。

如南渊请安、高向玄理、僧旻等,回国以后,对646年的大化改新起了重要的促进作用唐朝代隋以后,日本沿袭遣使入隋的旧制,继续派出遣唐使。

遣唐使的目的在于向中国学习,吸取唐朝文化,因而很重视使团人员的选拔,特别是大使、副使、判官、录事等官员。

不少成员是文章博士,山上忆良、小野篁、菅原道真更是有名的文学之士。

有两家父子先后被任命为使臣,也是由于具有教养和经验,利于向唐朝学习。

随行的留学生,如阿倍仲麻吕与诗人李白、王维结下深厚友谊,归航受阻,留唐官至秘书监。

桔逸势被唐人目为秀才。

入唐留学生姓名可考的只二十亲人,而随遣唐使及商船入唐僧人,见于文献的达九十亲人。

他们在中国巡礼名山,求师问法,带回大量佛经、佛像、佛具等,同时传入与佛教相关联的绘画、雕刻等,对促进日本文化的发展起了作用。

4唐朝的中外文化交流一、遣唐使1.背景:唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。

2.目的:为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“_遣唐使__”。

除了遣唐使之外还有留学生和留学僧。

3.作用、影响:他们把唐朝先进的_制度_、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对__日本社会_的发展产生了深远的影响。

二、鉴真东渡1.概况:在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是_鉴真__。

他6次东渡,终于抵达日本。

2.影响:鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑(唐招提寺)、绘画等。

为中日文化交流作出了卓越的贡献。

3精神:学习鉴真不辞劳苦、不怕困难、坚持不懈传播中国文化的精神。

三:唐与新罗的关系1.背景:朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

2.表现:许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

3.影响:新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引人了中国的医学、天文、历算等科技成就。

朝鲜的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

四、玄奘西行1.概况:贞观初年,当时的皇帝是唐太宗,高僧玄奘西行前往天竺取经。

10多年后,他携带大量佛经回到长安。

2.贡献:根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会风俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

3.玄奘西行的路线:从长安出发,经过河西走廊,穿越西域,中亚,南下到达天竺。

4.玄奘西行的影响:促进佛学的传播,促进中印文化交流。

五、原因与借鉴1.唐朝对外交往活跃的原因有哪些?1.开放的对外政策2.国力强盛3.文化先进4对外交通发达唐朝国力强盛,国家安定统一,政治经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力;唐朝比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会;唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。

唐代中国与日本的文化交流唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,同时也是中国与日本之间文化交流最为频繁的时期之一。

唐代中国与日本的文化交流,不仅在语言、文学、艺术等方面有很深的影响,还涉及到宗教、政治、农业等多个领域。

首先,在语言方面,唐代中国对日本的影响主要体现在书法和汉字的传播方面。

唐代中国的书法艺术达到了一个高峰,不仅在中国本土有着广泛的影响力,同时也对日本的书法艺术产生了重要的影响。

唐代书法家齐白石曾于日本东京都设立过展览馆,他的作品在日本备受推崇,对当地书法的发展起到了积极的推动作用。

另外,唐代汉字也通过书法的传播而进入了日本,成为日本人书写的一种主要文字。

这对于后来日本文化的形成以及汉字在日本的使用具有重要的影响。

其次,在文学方面,唐代中国与日本的文学交流非常广泛。

唐代中国的文学作品在日本得到了广泛传播,尤其是诗歌、曲文和文言小说等文学形式。

日本古典文学作品《古今和歌集》和《万叶集》中就包含了很多受到唐代中国影响的作品。

唐代中国的文学创作技巧和艺术风格在一定程度上对日本的文学创作起到了启发和影响,为日本文学的繁荣奠定了基础。

在艺术方面,唐代中国的绘画、音乐和雕塑等艺术形式也传入了日本。

唐代绘画家韩滉擅长山水画,在日本引起了很大的反响,并对日本绘画的发展产生了积极的影响。

同时,唐代的乐舞在日本也得到了广泛传播和发展,成为日本宫廷文化中不可或缺的一部分。

此外,唐代雕塑艺术也通过唐代文化交流传入了日本,对日本的佛教雕塑和传统木雕工艺产生了重要影响。

在宗教方面,唐代中国的佛教传入日本,对日本佛教的发展产生了重要影响。

唐代的高僧鉴真法师曾多次到达日本,传授佛教教义和经典,使得日本的佛教得以发展壮大。

同时,唐代中国的书院制度也传入了日本,为日本的宗教学习和文化传承提供了重要的基础。

此外,在政治、农业和科技等方面,唐代中国也对日本产生了深远影响。

唐朝的中央集权制度和官僚文化对日本的政治体制和行政管理产生了影响,并为日本政府建设提供了借鉴。