中高层大气物理学第六章Waves大气动力学波动

- 格式:ppt

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:16

高等大气动力学1、自由大气:是指行星边界层以上,湍流摩擦力可忽略,空气运动不受地表摩擦影响的大气。

大致在1.5km以上,水平气压梯度力和科氏力相平衡(准地转)。

在中、高纬度,自由大气中空气运动基本遵守地转风或梯度风法则,气流几乎与等压线平行。

=亠-^-Vp+G一xD是由于空气的内摩擦或湍流动量传输所导致的的耗散力,忽略D就是所谓的“自由大气近似,除靠近地表面的“摩擦层”以外,对于以一天为时间单位的运动来说,使用自由大气近似大体上是可以的。

2、绝热近似:在空气运动的短期变化过程中,可以认为空气微团与外界无热量交换,这就是绝热过程。

热力学第一定律可写成热流量方程的形式:忽略dQ/dt就是“绝热”近似,除靠近地表的“热力边界层”内、位于平流层中的臭氧层内以及有着严重的水汽相变过程的区域外,对于以一天为时间单位的运动来说,使用绝热近似大体上是可以的。

了计算误差。

P=p(z)+p'(x,0y,t1<<P o3、薄层近似:大气中90%以上的质量集中在离地表的一薄层中,其有效厚度约为几十公里,远比地球平均半径小,因此在推导球坐标系下的基本方程组时,可取r=a+ga(z<<0),其中a是地球半径,z是离地表的铅直高度。

球坐标的运动方程中,当r处于系数时,r用a 代替;当r处于微商地位时,用z代替r。

这一近似郭晓岚称之为薄层近似。

4、标准层结近似:针对热力学量(p,P,,T)引入一个垂直方向的标准分布,亦即所谓的标准层结(气候态)。

我们据此引入标准层结近似,在运动、连续、热力学及状态方程中将这些热力学量表示成标准分布加上一个扰动量。

这样在预报、诊断等问题中只计算扰动量或其变量,而把标准分布视为已知。

好处在于降低了方程的非线性程度,易于求解,从而减少5、地球流体的基本属性□层结性,使之更具“弹性”。

密度和温度在垂直方向上的分布是不均匀的,这种介质的物理性质的不均匀分布,使大气具有层结的分布。

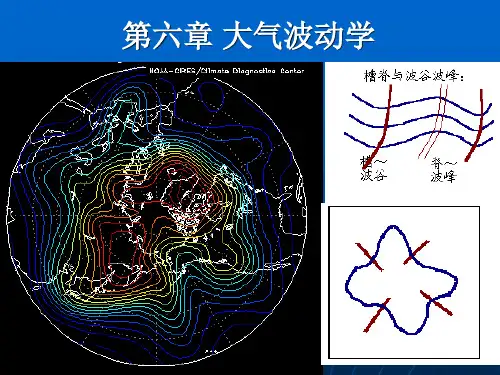

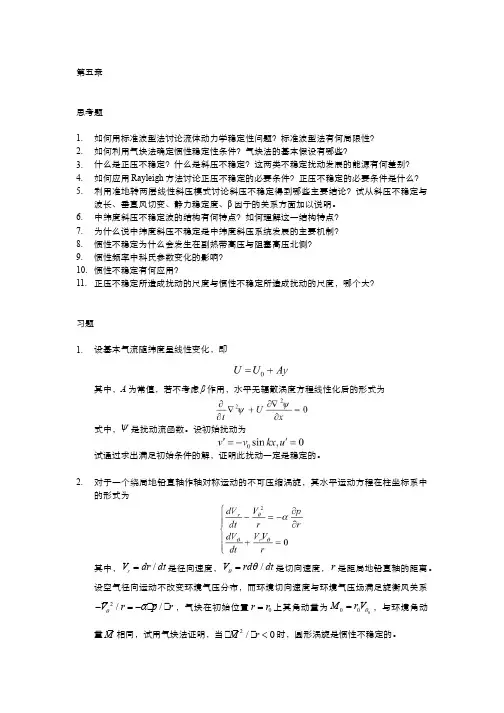

《大气动力学》教学大纲第0章引论第一章大气运动的基本方程组§1. 旋转坐标系下的动量方程§2. 连续性方程§3. 热力学能量方程§4. 闭合方程组及其初边值条件§5. 球坐标系§6. 局地直角坐标系§7. P坐标系第二章自由大气中的平衡运动§1. 自然坐标系§2. 地转平衡与地转风§3. 梯度平衡与梯度风§4. 旋转平衡与旋转风§5. 惯性平衡与惯性风§6. 地转风随高度的变化:热成风§7. 地转偏差与垂直运动第三章大气中的涡旋运动§1. 环流定理§2. 涡度与涡度方程§3. 位势涡度方程§4. 散度与散度方程第四章大气边界层§1. 雷诺平均运动方程组§2. 行星边界层§3. 次级环流与旋转减弱§4. 地形上空的边界层(I) 均质流体§5. 地形上空的边界层(II) 层结流体第五章中纬度天气系统动力学§1. 大气层结与层结稳定度§2. 中纬度天气系统的结构:观测事实§3. 天气尺度系统的尺度分析§4. 准地转位势倾向方程§5. 方程§6. 发展中的斜压系统的理想模式第六章大气中的波动§1. 波动的基础知识§2. 摄动方法§3. 大气声波§4. 浅水重力波§5. 重力内波§6. Rossby波第七章大气波动的稳定度§1. Rossby波的正压不稳定§2. 斜压不稳定§3. Eady波§4. 两层模式中的斜压不稳定波第八章大气中的非线性过程§1. 非线性波与孤立波§2. 大气孤立波§3. Lorenz混沌系统主要参考书目:1、Holton, J. R., An Introduction to Dynamic Meteorology, 4th Edition, Academic Press,2004.2、刘式适、刘式达编著《大气动力学》上册3、杨大升等编著《动力气象学》4、伍荣生等,《动力气象学成绩构成:作业20%;报告,口试20%;期终考试60%大气动力学名词、思考题、习题和文献阅读一、名词f-平面 -平面正压大气斜压大气地转风梯度风热成风地转偏差自由大气边界层Ekman泵旋转减弱Ekman螺旋线气旋反气旋大气层结包辛尼斯克近似大气标高Rossby数Ekman数基别尔数层结稳定度惯性稳定度静力平衡地转平衡梯度平衡正压不稳定斜压不稳定白贝罗定律准不可压缩二、思考题1.考虑地球自转后,牛顿第二定律的形式如何?写出科氏力和惯性离心力的表达式。

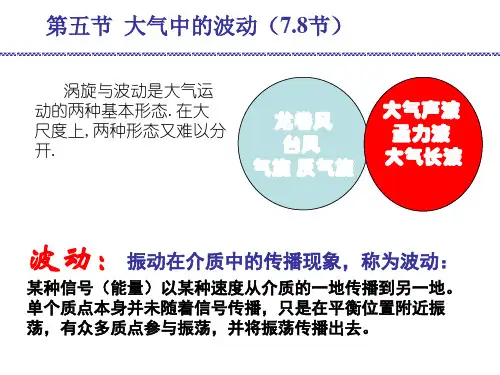

第三章大气中的波动大气科学主要分支学科的形成19世纪初~20世纪40年代•特征:在气象仪器的发明、观测网的建立,以及流体动力学理论的发展的基础上,大气科学的主要分支学科(天气学、动力气象学等)相继形成;无线电探空仪发明,第一张高空天气图诞生,真正三维空间的大气科学研究从此开始。

•现代天气学理论、天气分析和预报方法创立,为天气分析和预报1-2天以后的天气变化奠定了理论基础。

;•长波动力学理论建立,为后来的数值天气预报和大气环流的数值模拟开辟了道路。

•有重要贡献学者:费雷尔、皮叶克尼斯(挪威学派代表)、罗斯贝(芝加哥学派代表)。

•罗斯贝(Carl-Gustav Rossby,1898-1957 ),1898年12月28日生于瑞典斯德哥尔摩。

一开始他主修数学和物理,随后,他到当时的“气象圣地”挪威的卑尔根师从维·皮叶克尼斯学习气象学。

1925年获得副博士学位。

•1926年罗斯贝到美国加入位于华盛顿的美国天气局,做气象科学研究,并在加利福尼亚组建了美国第一个航空气象台。

1928年他又在麻省理工学院组建全美第一个大学层次的气象专业。

1939年他离开麻省理工学院,再次加入美国天气局,成为该局主管研究工作的主任助理。

1940年,他应邀担任芝加哥大学气象系主任。

二战时他还为美国军方培训了许多军事气象预报员。

•晚年已加入美国国籍的罗斯贝毅然返回瑞典。

1947年为母校组建了斯德哥尔摩大学气象研究所,并担任所长。

为欧洲建立数值天气预报系统,还创办了著名的地球物理学术期刊(Tellus)。

同时他还继续指导芝加哥大学的气象研究工作。

•罗斯贝的研究兴趣非常广泛,30年代末期,他对大尺度环流的研究导致了大气长波理论的诞生,这是世界气象发展史上的一个重要里程碑。

•1957年8月19日罗斯贝在瑞典斯德哥尔摩逝世。

纵观罗斯贝的一生,他对于气象科学的贡献不在于其发表论文的数量,而在于其科学论文的质量及独创性。

他是近代大气、海洋动力学研究的主要奠基人之一。