英法浪漫主义文学比较

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:3

法国浪漫主义美术与英国浪漫主义美术比较研究19世纪初,法国和英国都经历了浪漫主义艺术的兴起,这场浪漫主义运动影响了两国的文化和艺术创作。

尽管法国浪漫主义美术和英国浪漫主义美术在一些方面存在共同之处,例如对于创作的自由追求和对自然、人性的关注,然而两国的艺术家在艺术手法、主题选择、审美观念等方面存在一些明显差异。

本文将对法国浪漫主义美术和英国浪漫主义美术进行比较研究,探讨两国浪漫主义美术的异同点。

一、艺术手法比较1.法国浪漫主义美术的特点法国浪漫主义美术在艺术表现上更加强调情感和个人表达,艺术家主张自由的艺术创作方式。

他们追求视觉上的效果,更注重描绘形式和色彩的表现力,常用印象主义色彩和写实手法。

例如,德拉克洛瓦的《自由领导人》以饱满的色彩和情感表达了法国人民对自由的渴望。

2.英国浪漫主义美术的特点英国浪漫主义美术强调文学和历史的背景,艺术家更加注重叙事性和题材的选择。

英国浪漫主义美术追求细腻的绘画技巧和精确的细节描绘,例如特纳的《雨、蒸气和速度》通过精确的笔触和色彩变化来表现蒸汽机车行驶时的速度感。

二、主题选择比较1.法国浪漫主义美术的主题法国浪漫主义美术更加关注个体情感、政治事件以及人性的复杂性。

艺术家常以英雄、神话等题材来表现自由、抗争和人的内心世界,例如戈雅的《第三五七号画轮》描绘了被法国纳粹政权迫害的民众。

2.英国浪漫主义美术的主题英国浪漫主义美术更加注重文学元素、爱情和自然的描绘。

艺术家常以自然景观、历史事件等题材来表现对自然的热爱和人类命运的关注,例如康斯特布尔的《曼陀罗山》通过绘制宏伟的山川景色展示了对自然景观的追求。

三、审美观念比较1.法国浪漫主义美术的审美观念法国浪漫主义美术追求个性、情感和自由的表达,艺术家注重创作过程中的内心体验,并把这种体验通过艺术作品传达给观众。

法国浪漫主义美术更加强调创作者与观众之间的情感共鸣,致力于打破传统束缚,追求艺术的独立性和自由性。

2.英国浪漫主义美术的审美观念英国浪漫主义美术注重对自然、历史和社会的观察和描绘,艺术家更加关注绘画技巧和细节描绘,致力于展示自然界的壮丽和人类精神的崇高。

中西方浪漫主义文学比较研究中西方浪漫主义文学比较研究一.概要:(一)浪漫主义文学的定义(二)浪漫主义文学产生的背景(三)浪漫主义文学的特征二.浪漫主义诗歌的比较研究:以李白、郭沫若与雪莱、华兹华斯为例。

一.浪漫主义文学的定义“浪漫主义是一种文学艺术的基本创作方法和风格,是18世纪末19世纪初欧洲文学的主要思潮流派。

最初的浪漫主义等同于自由主义,是反对模仿,强调独创的文学主张的代名词,它打破了古典主义统治欧洲文坛约二百年的现状,故它是古典主义的发展,也是古典主义的否定。

具体来说,浪漫主义文学是指作家在现实生活的基础上,以丰富的幻想和热情、强烈的主观性,来表现对现实的极端不满,体现对理想的强烈追求的审美原则。

采用大胆的想象、夸张和变形等手法来塑造理想化的形象,通过直接抒发内心的激情来表达对理想世界热切追求的一种创作原则。

古今中外的文艺创作自始就有这种特色。

如中国屈原、李白的诗歌和吴承恩的小说《西游记》,德国的歌德和席勒、法国的雨果和乔治桑、英国的拜伦和雪莱等人的作品中都具有鲜明的浪漫主义特色。

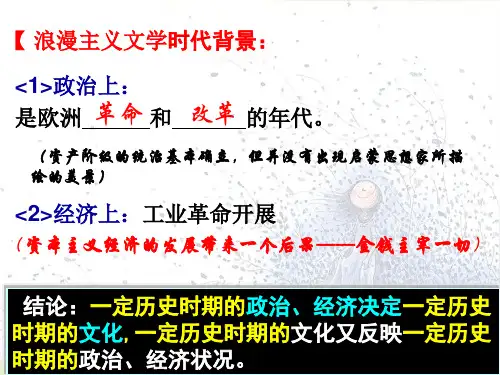

一.浪漫主义产生的背景1818世纪末至19世纪的欧洲,革命和战争频仍,动乱不已。

政治中的黑暗,社会的不平等,使人们感到法国大革命后确立的资本主义制度远不如启蒙思想家描绘的那样美好。

社会各阶层,特别是知识分子,对启蒙思想家设想的理性王国深感失望,努力寻找新的精神寄托。

这种社会情绪反映在文学创作领域,就产生了浪漫主义文学。

二.浪漫主义文学的特征(一)强调感情的抒发,偏重理想的追求,有很强的主观性。

它把个人感情、主观世界诉之于海阔天空的想象,因而被批评家称为“抒情王子”和“理想主义”。

(二).崇尚自然,着力于表现自然景物和乡间的纯朴生活,歌颂和赞美大自然。

这些景物写的已经不是纯客观的自然景物,而是人物在特定的情感状态下对自然景物的印象和体验,着上了明显的主观色彩。

(三)崇尚自我,具有强烈的个人主义倾向。

浪漫主义文学在自由精神鼓舞下,张扬个性,塑造了充满扩张欲望的自我,表达了现代人要求拜托传统与文明束缚的强烈个人主义愿望,使文学中人的形象拥有了更丰富的内涵和鲜明的主体意识。

外国文学史复习资料一、一些名词解释1、浪漫主义:文艺的基本创作方法之一,与现实主义同为文学艺术上的两大主要思潮。

作为创作方法,浪漫主义在反映客观现实上侧重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象。

2、现实主义:又称“写实主义”,现实主义摒弃理想化的想像,而主张细密观察事物的外表,据实摹写,它包含了不同文明中的许多艺术思潮。

3、自然主义:文学艺术创作中的一种倾向。

着重对现实生活的表面现象作记录式的写照,并企图以自然规律特别是生物学规律解释人和人类社会。

4、唯美主义:起源于19世纪中期的一种形式主义文艺思潮,最初产生于绘画领域,后来扩展到诗歌、小说、戏剧领域。

这些艺术家明确主张为艺术而艺术,走进艺术的象牙之塔。

5、象征主义:英国文学史上的一种流派和文学思潮。

象征主义不追求单纯的明朗,也不故意追求晦涩;它所追求的是半明半暗,明暗配合,扑朔迷离。

6、批判现实主义:指十九世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法,是在继承现实主义传统的基础上形成的。

它的思想武器是以人性论为基础的人道主义,它的社会政治主张主要是改良主义,它的创作理论的哲学依据基本上是反映论。

7、心灵辩证法:是车尔尼雪夫斯基在评价托尔斯泰心理描写技巧时提出的,是托尔斯泰的心理描写不同于其他心理描写大师的突出特点。

它能描述出一些感情和心理怎样转变成另外一些感情和心理,展示心理流动形态的多样性与内在联系。

8、复调小说:复调小说是前苏联学者巴赫金创设的概念。

“复调”也叫“多声部”,本为音乐术语。

巴赫金借用这一术语来概括陀思妥耶夫斯基小说的诗学特征。

9、小人物:19世纪俄罗斯文学中由普希金开创的一类艺术形象。

他们在社会中官阶卑微,地位低下,生活贫苦,但又逆来顺受,安分守已,性格懦弱,成为显赫的“大人物”统治下被侮辱、被损害的牺牲者。

10、多余人:19世纪30年代以后俄国文学史中出现的一类贵族青年典型;他们受过启蒙思想的影响,不满现实,但贵族生活方式使他们缺乏明确的目标,最终一事无成,成为“永远不会站在政府方面”,同时也“永远不能够站到人民方面”的“多余人”。

文学评论·外国文学西方文学中英法女性主义文学流派的比较刘淑媛 滦南县倴城镇官寨完全小学摘 要:自上个世纪60年代末起,西方女性主义文学发展的如火如荼,从其诞生的时间和地点的角度来区分,主要可以分为英国和法国这两个派别。

这两个派别对于当时男尊女卑的社会,尤其是弱小的女性群体唤起女性意识、平等观念、维护女权等都发挥着促进作用;也使女权主义运动逐渐高涨,其二者都受到了特定社会背景的文化思潮的影响。

但进一步比较可以发现,英国女性主义文学流派在突破传统文学形式、推翻封建伦理上不如法国女性主义文学流派来得有力和彻底。

关键词:西方文学;女性主义;文学流派;比较[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-06-133-01引言:在经历了几次女性主义运动之后,女性意识在西方被唤醒,其在文学领域上开始有所体现。

西方文学关于女性主义文学的派别划分主要为英法两个派别,两个派别都有其自身的特色和突出贡献。

通过比较,包括简•奥斯汀、弗吉尼亚•伍尔芙、西蒙娜•波伏娃、埃莱娜•西苏等在内的西方女性主义文学的女性作家,她们的作品在当时纷纷进入大众的视野,并且对社会产生巨大影响。

本文将对两个流派的代表人物和造成的影响进行分析,并且对两个流派进行比较,寻找二者的共同点与差异点,以期为相关西方女性主义文学的学术研究提供参考价值。

一、英国女性主义文学(一)关于简•奥斯汀及其带来的影响简•奥斯汀是著名长篇小说《傲慢与偏见》的作者,其以女性为中心的文学格局,展现了女性的精神世界和生活场景,改变了传统以来女性受人审视、处于被动的文学创作方法,使女性意识得到体现,提高了女性角色在文学创作中的地位,女性主义文学的发展基础就是有简•奥斯汀奠定的[1]。

(二)关于弗吉尼亚•伍尔芙及其带来的影响另一位英国女性主义文学派别的重要贡献人物弗吉尼亚•伍尔芙,在其创作的《一间自己的屋子》和《到灯塔去》两个作品中,首创并明确提出了其女性主义文学理论的运用范畴,细细品味《到灯塔去》就可以发现主角夫妇所象征的传统家庭婚姻,展现了男女之间因性别而形成的等级差异。

德国、英国与法国文学的区别德国、英国与法国文学的区别2010-12-13 06:20德国、英国与法国文学的区别三个国家在浪漫主义文学产生的背景上和思想内容上都有区别。

德国是浪漫主义文学思潮的发源地,18世纪末、19世纪初浪漫主义思潮在德国兴起,十八世纪末十九世纪初的德国政治经济十分落后,封建势力强大,市民阶层和资产阶级软弱,缺乏战斗精神,人们情绪消极,喜欢把理想转向过去,逃避现实,脱离战争,歌颂忍耐与服从,因此消极浪漫主义盛极一时。

消极浪漫主义的理想,反映的是没落阶级对现实变革与社会进步的敌视。

消极浪漫主义作家总是美化和怀恋已经消逝了的社会生活与制度,妄想历史能够按照他们的愿望倒退,因而思想悲观,情绪悲哀,作品内容表现为怀旧,逃避现实,或者陷入神秘主义。

在艺术上则是格调低沉,色彩灰暗,往往蒙上一层迷离恍惚、虚无缥缈的纱幕。

其中大部分作家都属于这一派,例如诺瓦利斯,蒂克,艾兴多尔夫等等。

德国消极浪漫主义的创作和理论对英国和法国的浪漫主义文学的形成有很大影响。

在这时的德国,以康德和黑格尔为代表的古典唯心主义哲学盛行,决定了德国浪漫主义文学具有浓厚的唯心主义思想,德国浪漫主义文学在理论上就来源于康德的唯心主义理论。

由于这种思想,在许多作家所创作的作品中都具有个人主观性和抒情性,并且文中强调人神同一,自然和精神同一,使文章带有神秘性。

并且德国有优秀的民间文学传统,在中世纪,这种文学作为非正统的文学,充满了浪漫主义精神,因此,德国早期的浪漫主义文学主张从中世纪汲取营养,出现了某些民歌风味的作品,例如"耶拿派"蒂克的《民间童话集》,"海德尔堡浪漫派"布仑塔诺和阿尔尼姆的《男孩的神奇号角》等等。

同时,德国进行了宗教改革,改革后新教盛行,新教否定教会和神职人员的权威,强调个人的信仰。

这样复杂的背景使德国名族形成沉思内向,注重个人精神生活的心态,一些陷入思想危机的浪漫派作家更是把精神寄托于宗教信仰,这就使德国浪漫主义把艺术和宗教联系起来,具有浓厚的宗教色彩。

英国和法国文学:欧洲文学的不同流派欧洲文学有着丰富多彩的不同流派,其中英国和法国文学是其中的两大代表。

这两个文学传统虽然都属于西方文化,但是在风格和传统上有诸多不同之处。

在本文中,将会介绍英国和法国文学的不同流派及其特点。

一、英国文学1.莎士比亚时期戏剧莎士比亚在英国文学史上的地位是不可替代的。

他的作品在世界范围内都享有盛名,尤其是他的戏剧作品,如《哈姆雷特》和《罗密欧与朱丽叶》,成为了英国文学的代表作。

莎士比亚时期的戏剧风格更加注重内涵和人物形象的描写,这使得他的作品不仅是娱乐,也是思想的探讨和生活的反思。

2.浪漫主义诗歌浪漫主义对英国文学的影响是深远的。

这个流派强调个人情感和内在体验的表达,它对自然和神秘主题的强调,也在一定程度上反映了当时英国工业化进程带来的一系列社会问题。

浪漫主义的代表诗人比如湖畔派的彭述士、科尔里奇和劳顿等人,他们的作品具有强烈的情感和对于自然的敬畏。

3.维多利亚时期小说维多利亚时期是英国文学史上非常重要的一个阶段。

这个时期的英国文学涵盖了小说、诗歌和戏剧等多种文体。

英国小说在这个时期内达到了巅峰,代表作品包括狄更斯的《雾都孤儿》和奥斯汀的《傲慢与偏见》等。

这个时期的小说注重以“中产阶级”为主要主人公,描写社会阶层之间的矛盾和人性的复杂性。

二、法国文学1.古典主义法国文学在古典主义时期达到了全盛时期。

这个时期的文学作品风格受到希腊文化的影响,注重对于人的理性性格和社会道德的探讨。

莫里哀和获得过诺贝尔文学奖的拉孔布都是古典主义时期的代表作家。

他们的作品风格沉静、深邃、清晰,致力于提高人类伦理道德水平。

2.浪漫主义法国浪漫主义为古典主义后的一个文学流派,它注重自我表达、情感、个人体验、自由与奇异,强调对艺术家的冲动和创造力的重视,标志性作家有雨果、拜伦等人。

相比于古典主义,浪漫主义作品更加独具创造性和个性特点,也更为复杂。

3.实用主义小说20世纪初期,法国文学在小说方面有了一些变化。

浪漫主义和现实主义的区别(一)浪漫主义文学的基本特征浪漫主义文学的基本特征:1 强烈的主观色彩,偏爱表现主观思想,注重抒发个人的感受和体验。

重主观,轻客观和重自我表现,轻客观模仿。

2 喜欢描写和歌颂大自然。

(尤为突出)作者们喜欢将自己的理解人物置身于纯朴宁静的大自然中,衬托现实社会的丑恶及自身理解的美好。

3重视中世纪民间文学。

想象比较丰富、感情真挚、表达自由、语言朴素自然。

4注重艺术效果:异国青岛情调、对比、夸张、人物形象的超凡性。

(二)现实主义文学的基本特征现实主义文学基本特征:一,注重对生活的观察、体验,力求使艺术描写在外观上、细节上符合实际生活的形态、面貌和逻辑;二,注重典型化方法的运用,力求在艺术描写中,通过细节的真实表现生活的本质,规律;三,作家一般不在作品中直抒感情,作品的思想倾向较为隐蔽。

一、时间和概念的区别现实主义是一种以写实性的形象和形态,通过典型化的艺术概括来表现社会现实和人生经验的文学类型。

而浪漫主义是一种以充满激情的艺术形象来表现理想追求、主观情感和某种社会心理的文学类型。

它们都对文学的发展产生过深远的影响。

现实主义是文学艺术的基本创作方法之一,最早出现在十八世纪德国的剧作家席勒的理论著作中,但作为文学的一个专门术语,现实主义直到19世纪50年代,才由法国画家库尔贝和作家夏夫列里提出来。

艾布拉姆斯所说的第一种隐喻是将文学比喻为“镜子”,以突出现实主义的本质特征是对现实生活的模仿。

由此可见,一般的,凡是在形象中能最充分地表现现实生活的典型特征的,都叫做现实主义作品。

就西欧说,现实主义是从文艺复兴到十九世纪这一特定历史时期形成的一种文艺思潮和创作方法,也是西欧资产阶级登上历史舞台以及确立政治统治时期出现的一种文学现象。

巴尔扎克是最杰出的代表作家,他的《人间喜剧》是深刻的规范化的现实主义文学。

此外,代表作家还有司汤达、狄更斯、萨克雷以及果戈理等等。

和现实主义一样,浪漫主义作为一种文学的表现形态,在世界各民族文学发展就已有雏形。

浅析19世纪初英美浪漫主义差异成因及表现作者:徐富丽李前来源:《知识文库》2019年第16期浪漫主义作为一种创作手法,以表达理想、描绘自然、抒发人的真情实感为主要创作特征。

浪漫主义是在古典主义之后广泛流行于西方的文学思潮,在浪漫主义的旗帜之下,一大批英美文学家创造了大量浪漫主义文学作品,展现18世纪末19世纪初丰富多彩的社会生活画卷。

本文旨在通过对英美浪漫主义文学产生的社会背景差异进行分析,展现英美浪漫主义文学创作的不同表现形式。

18世纪年代,工业革命在英国发生,给人们带来物质文明而英国产生了一批追求个体自由,强调个人价值,远离“物质”的浪漫主义作家。

例如,早期的英国浪漫主义诗人拜伦,代表作《唐璜》。

17世纪下半叶的启蒙运动以及1789年,法国大革命的爆发为英国浪漫主义作家们提供了重要的写作灵感。

人们对理性的刻板开始不满,强烈要求抒发自身情感。

在这种背景之下,浪漫主义作家应运而起,他们向非理性的世界寻找安慰,追求美的享受,追逐精神上的满足。

济慈的唯美主义诗歌,彭斯、华兹华和柯勒律治的歌谣等都反映了这种追求个体自由解放,抒发感情的价值观和思想。

罗伯特·彭斯以苏迫古战场名为题写了《班诺克伯恩》一诗。

拜伦在《唐璜》中他号召希腊人民起来反抗土耳其的占领。

雪莱在《解放了的普罗米修斯》中的主人公向王权挑战。

由此可见,社会变革与工业革命在英国浪漫主义的诞生以及发展过程中起到了重要作用。

但是,美国浪漫主义更多是受到了欧洲文学以及宗教的影响。

清教主义对美国浪漫主义文学的影响主要反映在以霍桑小说为代表的传奇浪漫主义文学上。

例如《红字》不仅真实地反映了清教徒的生活观点,也批判了清教主义对人性的抑制。

对清教主义的批判号召人们抛弃旧的风俗和传统,创造一种新的属于自己的美国文学,浪漫主义文学应运而生。

美国历史上西部扩张运动对美国浪漫主义文学也产生了重大影响。

得益于西进运动,美国由原来的十三个州扩大到二十一个州,人口从1790年的四百万增至1860年的三千万。

英美文学中浪漫主义情怀对比作者:郭侠来源:《大东方》2017年第11期摘要:浪漫主义是文学创作中常用的手法,与现实主义相对立。

浪费主义通过反应客观世界抒发人物内心情感、理想的追求。

浪漫主义一般采用热情奔放的语言、夸张的手法来塑造人物形象。

浪漫主义产生19世纪的欧美国家,并产生大量的文学作品。

通过研究英美文学中的浪漫主义对当下文学创作具有中意义。

本文主要分析了英国浪漫主义的起源,并分析了英美文学中浪漫主义情怀的相同点和不同点。

关键词:英美文学;浪漫主义;文学作品19世纪工业革命的发展,极大地推动了英美国家的经济社会的发展,一定程度上也促进了文学的发展,这一时期是英美文学发展的辉煌时期,对欧洲以及世界近代文学的发展作出重要推动作用。

英美文学浪漫主义是文学领域研究的热门话题,主要研究文学体裁、作品形式、语言风格、表现形式等。

虽然两国浪漫主义诞生背景相同,但是英、美两国当时的政治环境和文化差异,导致两国浪漫主义存在一定的差异。

一、浪漫主义的起源与发展英国文学作品中最早出现浪漫主义,这与当时英国的历史背景分不开的。

18世纪英国率先完成第一次工业革命,经济快速发展,英国成为日不落帝国。

这一时期的浪漫主义重视伦理道德,强调个人主观价值和感受,认为自然是美的源头。

随着工业革命的发展,世界各国联系日益密切,美国、法国对英国的浪漫主义进行了继承和发展,到19世纪达到了浪漫主义文学的巅峰,并产生了大量优秀的文学作品。

比如:塞缪尔·柯尔律治的《伊俄勒斯之琴》、《忽必烈汗》和《克里斯特贝尔》等。

波西·比希·雪莱的《解放了的普罗米修斯》《西风颂》、《云》等作品,这些作品充满想象、情感丰富。

表达了人们对现实生活的不满,对理想生活的向往。

二、英美文学浪漫情怀的相同之处英国浪漫主义文学是浪漫主义这一形式的开山鼻祖,美国、法国等国家是对英国浪漫主义这一形式的继承,并立足于本国国情作出了相应的创新,激发人们对革命的热情。

英法现实主义文学的异同与原因探源——以《简爱》和《包

法利夫人》为例

张佳宁

【期刊名称】《山西广播电视大学学报》

【年(卷),期】2013(000)002

【摘要】英国与法国在19世纪现实主义文学中取得了举世瞩目的成就,而其艺术上又各自呈现出鲜明的特色.本文运用勃兰兑斯《十九世纪文学主流》中的文学批评理论,以中法两部以女性为聚焦点的小说《简·爱》和《包法利夫人》的对比为例,采用比较文学平行研究的方法,来挖掘英法现实主义文学的异同及其成因.

【总页数】5页(P90-94)

【作者】张佳宁

【作者单位】太原市外国语学校,山西太原030027

【正文语种】中文

【中图分类】I106

【相关文献】

1.简析简·奥斯丁和张爱玲作品异同的原因 [J], 范丽娜

2.论李劼人对法国批判现实主义文学的接受和再创造——以《死水微澜》和《包法利夫人》为例 [J], 李斯

3.论李劼人对法国批判现实主义文学的接受和再刨造——以《死水微澜》和《包法利夫人》为例 [J], 李斯;

4.高中教材与西方文学作品中的女性形象异同分析

——以《简·爱》为例 [J], 张忠成

5.高中教材与西方文学作品中的女性形象异同分析——以《简·爱》为例 [J], 张忠成

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析英美文学中浪漫主义情怀的差异作者:康晓倩来源:《青年文学家》2017年第21期摘要:浪漫主义作为世界文坛的一种重要创作思潮之一,在世界各国走过了不同的发展之路。

在英美两国的文学史上,浪漫主义也产生了一大批优秀的作家作品,了解两国浪漫主义情怀的差异,有助于我們深刻认识到两国浪漫主义作品的特色,理清英美两国的浪漫主义文学作品的发展之路。

本文主要浅析了英美两国各自浪漫主义文学作品的特点,比较了其中的差异。

关键词:英美文学;浪漫主义;差异作者简介:康晓倩(1982.5-),女,汉族,陕西西安人,讲师,硕士,研究方向:英语语言学方向。

[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2017)-21--01浪漫主义作为一种文学思潮,有一个庞大而且复杂的背景,可以说是英国的工业革命和法国大革命将浪漫主义思潮催生而出,当时人们自我意识的增强和思想的解放,为浪漫主义的诞生奠定了基础。

其次,各国的民主革命运动和轰轰烈烈的解放运动,使得自由主义在浪漫主义占据了重要的特色。

其他社会主义空想理论,为其奠定了思想基础。

浪漫主义诞生的另一个原因就是古典主义的创作的老法子已经极大地限制了当时文学创作的发展,人们不得不寻求新的创作思想以及创作方法来寻求文学上的突破,因而寻找新的文学创作的局面。

就是以上原因,浪漫主义运动开始在欧洲蔓延开来,并成为欧洲整个文学史上占据着重要地位的文学思潮运动,取得了举世瞩目的成就。

一、英美两国文学的浪漫主义之路(一)英国的浪漫主义文学之路当时的英国和法国是浪漫主义运动的中心,产生了一大批极有影响力的作家,其创作的作品极有特色。

从整个英国的文学史来看,英国的浪漫主义经历了两个时期。

第一个时期是十八世纪九十年代到十九世纪的最初十年,这个时期是英国著名的“湖畔派”发光发热的时期,其中以华兹华斯、柯勒律治、骚塞为代表,他们十分厌恶资本主义文明,沉浸于英国西北部农村的田园风光。

英法浪漫主义文学比较——20092101435 王天娇浪漫主义来源于中世纪用拉丁文演变的方言所写的“浪漫传奇”,是文艺的基本创作方法之一,与现实主义同为文学艺术上的两大主要思潮。

作为创作方法,浪漫主义在反映客观现实上侧重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象。

它继承18世纪英国感伤主义、哥特式小说的传统,反拨古典主义传统,推崇个性解放,思想自由,重视情感,返回自然和民主的思想。

德国古典哲学和英法的空想社会主义是浪漫主义文学的两大理论来源,而浪漫主义运动的产生与英国工业革命和法国启蒙主义运功密切相关。

18世纪英国的工业化程度发展到一定阶段,工业社会对人的异化更加严重,工业资产阶级、金融资产阶级和土地贵族的矛盾也愈演愈烈,劳资矛盾突出,在这种情况下,人们向往回归自然,怀念往昔岁月。

在法国,资产积极的低位虽已确立,资本主义得到较快发展,但政权形式和政治体制频繁更迭,各阶层低位也多次变迁,社会矛盾极其复杂。

启蒙主义理想破灭,人们陷入了普遍的失望情绪。

1789年的法国大革命,给对人类的未来带来了希望,并对英国社会造成冲击。

在这个背景下,英国的浪漫主义文学崛起,它产生于18世纪末,19世纪上半叶为繁荣时期。

追根溯源,浪漫主义作家在思想上深受德国唯心主义古典哲学的影响,开始重视人的自由、自在和自为性,并开始重新去认识“自我”、审视“自我”,从而进一步追求“自我”价值的实现。

英国是最早出现浪漫主义文学的国家之一。

英国的浪漫主义文学代表了19世纪欧洲浪漫主义文学的最高成就。

英国浪漫主义内部思想精神复杂,有柯勒律治的浪漫的超自然主义、华兹华斯的英国国教的正统主义、雪莱的无神论的精神主义、拜伦的革命的自由主义、司各特的对以往时代的缅怀,等等。

但英国的浪漫主义还是有着鲜明的英国气质,即“自然主义”,和个人的、独立的诗人特性,贵族绅士般的矜持。

审慎保守的是以华兹华斯为代表的英国正统主义,自由大胆的风格以拜伦、雪莱、柯勒律治、司各特为代表。

英法浪漫主义文学比较

浪漫主义来源于中世纪用拉丁文演变的方言所写的“浪漫传奇”,是文艺的基本创作方法之一,与现实主义同为文学艺术上的两大主要思潮。

作为创作方法,浪漫主义在反映客观现实上侧重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象。

它继承18世纪英国感伤主义、哥特式小说的传统,反拨古典主义传统,推崇个性解放,思想自由,重视情感,返回自然和民主的思想。

德国古典哲学和英法的空想社会主义是浪漫主义文学的两大理论来源,而浪漫主义运动的产生与英国工业革命和法国启蒙主义运功密切相关。

18世纪英国的工业化程度发展到一定阶段,工业社会对人的异化更加严重,工业资产阶级、金融资产阶级和土地贵族的矛盾也愈演愈烈,劳资矛盾突出,在这种情况下,人们向往回归自然,怀念往昔岁月。

在法国,资产积极的低位虽已确立,资本主义得到较快发展,但政权形式和政治体制频繁更迭,各阶层低位也多次变迁,社会矛盾极其复杂。

启蒙主义理想破灭,人们陷入了普遍的失望情绪。

1789年的法国大革命,给对人类的未来带来了希望,并对英国社会造成冲击。

在这个背景下,英国的浪漫主义文学崛起,它产生于18世纪末,19世纪上半叶为繁荣时期。

追根溯源,浪漫主义作家在思想上深受德国唯心主义古典哲学的影响,开始重视人的自由、自在和自为性,并开始重新去认识“自我”、审视“自我”,从而进一步追求“自我”价值的实现。

英国是最早出现浪漫主义文学的国家之一。

英国的浪漫主义文学代表了19世纪欧洲浪漫主义文学的最高成就。

英国浪漫主义内部思想精神复杂,有柯勒律治的浪漫的超自然主义、华兹华斯的英国国教的正统主义、雪莱的无神论的精神主义、拜伦的革命的自由主义、司各特的对以往时代的缅怀,等等。

但英国的浪漫主义还是有着鲜明的英国气质,即“自然主义”,和个人的、独立的诗人特性,贵族绅士般的矜持。

审慎保守的是以华兹华斯为代表的英国正统主义,自由大胆的风格以拜伦、雪莱、柯勒律治、司各特为代表。

英国在浪漫主义文学中诗歌成就最高,而法国则以小说成就最大。

英国最早出现的作家是以华兹华斯、柯勒律治和骚塞为代表的“湖畔派”。

他们对资本主义文明及人与人之间的金钱关系极为不满,长期寓居西北部湖边忘情于山水之间,因此得名。

提倡回到自然,恢复人与人之间的纯朴关系,是社会健康发展,被认为是“消极浪漫主义”。

湖畔派三位诗人缅怀中世纪和宗法式的乡村生活,是浪漫主义文学中温婉清丽的代表。

这些诗人对法国大革命抱着矛盾的态度,对资本主义的工业文明和城市文明表示厌恶,竭力讴歌的是宗法制的农村生活和大自然,喜欢描写神秘离奇的情景与异国风光。

华兹华斯是湖畔派诗人中成就最高者,他与“湖畔派”另一诗人柯勒律治共同出版《抒情歌谣集》,成为英国浪漫主义文学的奠基之作。

诗集中收录的诗歌大部分为华兹华斯所做,而柯勒律治的名诗《古舟子咏》和《忽必烈汉》亦收入其中,充满幻觉和奇谲的意象。

英国第二代浪漫主义诗人是以拜伦、雪莱、济慈、司各特为代表的“撒旦派”。

乔治·拜伦(1788年-1824年)和雪莱(1792年-1822年)两位诗人将英国的浪漫主义文学推向高峰。

他们和湖畔派诗人的不同之处在于其作品更具战斗意识和政治倾向。

雪莱的代表作《解放了的普罗米修斯》通过神话描写被压迫的人民的苦难和暴君的必然下场,预言革命一定会到来。

他的短诗《西风颂》、《致云雀》等音韵铿锵,更有诸多名句传世。

拜伦是19世纪上半期最为著名的浪漫主义诗人,他一生游历各地,其诗作充满异域情调。

代表作《唐璜》是对资本主义制度的一场深入骨髓的检阅,发人深省。

在欧洲,拜伦成为一种文化现象。

人们把孤独、悲壮、崇尚个人式反抗的浪漫主义者形象称为“拜伦式英雄”。

他们坚持民主自由思想,始终同情法国大革命,反对专制暴政,支持受压迫民族的解放斗争。

他们强调文学的社会作用和教育意义,写出充满激情的诗篇,完成了由湖畔派开始的诗歌改革,丰富了诗歌的形式和韵律。

称为“积极浪漫主义”。

于是

浪漫主义思潮中就形成两种对立的流派,积极浪漫主义敢于正视现实,批判社会的黑暗,它引导人们向前看,消极浪漫主义采取消极逃避的态度,留恋过去,回归自然。

法国浪漫主义文学形成于1820年左右,先驱是夏多布里昂和斯达尔夫人。

夏多布里昂以英国湖畔派诗人为师,斯达尔夫人则以德国文学为楷模,他们分别将英德浪漫主义气质引入法国。

前者带有贵族倾向,《基督教真谛》主张复兴中世纪礼教,但其作品对美洲丛林和大草原奇异风光以及古代废墟富于抒情色彩的描写,成为浪漫主义文学异国情调和描绘“废墟美”的滥觞。

他的小说《勒内》和《阿达拉》都描写世俗爱情和宗教信仰的矛盾,悱恻缠绵。

而史达尔夫人则具有民主倾向。

她的《论文学》和《论德国》致力于传播浪漫主义理念,不遗余力的抨击法国的古典主义传统。

其他浪漫主义作家还有缪塞、乔治·桑、大仲马和雨果等。

雨果是浪漫主义文学运动的领袖,其诗歌、戏剧、小说、文艺理论、政论等都反映了法国动荡的社会生活。

其创作充满人道主义内涵。

雨果是浪漫主义作家中鲜有的全才,在诗歌、小说、戏剧等领域都有重大建树。

其小说《巴黎圣母院》、《九三年》、《悲惨世界》等具有史诗般雄壮的风格,是浪漫主义小说的经典之作。

和雨果同时代的法国浪漫主义作家还包括女作家乔治·桑(1802年-1876年)。

她的创作拓展了浪漫主义文学阴柔的特性,尤其擅写女性问题小说和田园小说。

代表作《康素爱萝》和《魔沼》都是典型的浪漫主义小说,充满诗情画意和真挚情感。

法国浪漫主义主要体现在绘画、雕刻、小说和戏剧领域;英国浪漫主义主要体现于诗歌、历史画和风景画领域;其浪漫主义宗旨与“理”相对立,主要特征注重个人感情的表达,形式较少拘束且自由奔放。

浪漫主义手法则通过幻想或复古等手段超越现实。

法国的浪漫主义思潮,犹如大海的波涛,气势磅礴,蔚为壮观,来势迅猛,激烈异常。

它的产生与发展是与封建贵族的复辟和资产阶级的反复辟斗争分不开的。

浪漫主义首先从古典主义设置的种种障碍中冲杀出来,历经短兵相接的搏斗,一举获胜。

继而在漫浪主义内部角返相争,积极浪漫主义者组织了包括批判现实主义作家在内的广泛的统一战线,打败了消极浪漫主义。

在十九世纪二十年代以前,消极浪漫主义称王称霸,二十年代末到三十年代初,由于资产阶级在政治上的胜利,积极浪漫主义骤然兴起.并取得了主导的地位。

浪漫主义的理论策源地在德国,但文学上成就最高的还是英、法两国,欧洲浪漫主义在发展历程中出现过三次高潮。

第一次是在1805年左右,这一时期是英国湖畔派诗人创作的高峰期,法国的夏多布里昂和斯达尔夫人开始引介德国的浪漫主义理论。

第二高潮从英国诗人拜伦开始,他的作品在1815至1825年风靡欧洲,雪莱和济慈紧随其后。

这一时期法国文坛相对沉寂,但也有拉马丁、和维尼等才华横溢的诗人。

浪漫主义文学的第三个高潮发生在法国,约从1827至1848年,以浪漫主义的集大成者维克多·雨果为代表。

1848年以后,浪漫主义文学运动基本结束,但是浪漫主义思潮并没有销声匿迹,一直持续发展到今天。

浪漫主义思潮发展得最完备,最规范,最有成就的当推英国。

英国的浪漫主义运动与其他国家相比,具有下列一些特色;首先,英国的浪漫主义没有形成大规模的文学运动,它是由少数作家自由活动的形式出现的。

其次,英国的浪漫主义源远流长,犹如小河流水,潺潺不断,历时达一百五十年之久。

早在十八世纪末,从威廉·布莱克(1757--1827)和农民诗人罗伯特·朋斯(1759--1796)等人的诗篇中,就吐露出浪漫主义的苗头,以十九世纪二十年代拜伦、雪莱的诗作为高潮,直到十九世纪末维多利亚女王(在位1837--1901)执政的时代,依然还可以从丁尼生、罗伯特·勃朗宁和他的夫人伊丽莎白·巴雷特·勃朗宁等人的诗歌中,看到浪漫主义的余声。

再次,英国的浪漫主义明显地分为对立的两大派别。

消极浪漫主义先于积极浪漫主义登上文艺舞台,主要代麦是华兹华斯、柯勒律治,骚塞,与之相对立的,就是以拜伦,雪莱、济慈为代表的积极浪漫主义者。

英国的浪漫主义使英国文学作品的创作摆脱了理性的束缚。

由传统的描摹自然、重视理性转向了描摹自我的内心世界、重视自我情感的抒发,崇尚自然,以“自我”为中心来构建自我的浪漫世界是英国乃至世界浪漫主义文学的三大突出特

征。

在具体的创作实践中,英国的浪漫主义作家高举“回到中世纪”的大旗,从中世纪的民间文学创作中大量汲取营养,从而摆脱了古典主义的种中束缚,开始发挥自由的想象,表达强烈的情感,并从内容、语言、形式等诸多方面都进行了新的改革尝试,这一切都构成了英国浪漫主义文学独特的艺术风格。