第五章 作物的产量及其形成规律

- 格式:ppt

- 大小:10.54 MB

- 文档页数:61

农作物的生长发育与产量关系研究农作物是人类生活中不可或缺的重要组成部分,其生长发育与产量之间的关系一直以来都备受重视。

深入研究农作物的生长发育规律,探索产量与生长发育之间的关系,对于提高农作物的产量和品质具有重要意义。

本文将就农作物的生长发育和产量之间的关系展开论述。

一、农作物的生长发育阶段农作物的生长发育过程通常可以分为几个主要的阶段:发芽期、生长期、开花期、结果期和成熟期。

每个阶段都具有自己独特的特点和生理需求。

在发芽期,农作物从种子中孵化,并通过根系和叶子吸收土壤中的水分和养分,进行初期的生长和形成。

在生长期,农作物的根系、茎和叶片逐渐发展壮大。

此时,作物需要充足的阳光、空气和水分,以及适宜的温度和养分供应,以满足其生长所需。

在开花期,农作物开始开花并结籽。

此阶段的成功与否对于产量和品质的形成有着重要影响。

在结果期,农作物已经形成果实,并进行果实的生长和发育。

同时,农作物需要适当的水分和养分供应来支持果实的发育过程。

在成熟期,农作物已经完全成熟,可以进行收获。

此时,农作物的产量和品质已经最终确定。

二、农作物的生长发育与产量关系农作物的生长发育与产量之间存在着密切的关系。

对于不同的作物品种和生态环境,产量与生长发育之间的关系可能有所不同。

下面将从不同方面来进行探讨。

1. 光合作用和生长发育光合作用是农作物生长发育过程中最为重要的生理作用之一。

通过光合作用,植物能够合成有机物质,并将其用于生长和发育。

光合作用的强弱直接影响着农作物的产量。

对于光照条件较好的作物来说,光合作用较为充分,有利于生长发育和产量提高。

而对于光照条件较差的作物来说,光合作用受到限制,不利于生长发育和产量增加。

2. 水分和生长发育水分是农作物生长发育过程中不可或缺的重要因素。

适宜的水分供应可以促进农作物的生长和发育,从而提高产量。

缺水或过量灌溉都可能对农作物产量产生不利影响。

水分过少会导致农作物发生脱水,影响其正常的光合作用和养分吸收。

作物栽培学总论讲稿第五章作物栽培制度与技术第一节作物栽培制度作物栽培制度的概念:作物栽培制度是一个地区或生产单位的作物构成、配置、熟制和种植方式的总称。

其内容包括作物布局、轮作(连作)、间作、套作、复种等。

合理栽培制度的要求:应该是体现当地自然条件、社会经济条件和生产条件的农作物种植的优化方案。

(1)应当有利于充分利用自然资源和社会经济资源;(2)有利于保护资源,培肥地力,维护农田生态平衡;(3)有利于协调种植业内部各种作物之间的关系,达到各种作物全面持续增产;(4)应当满足国家、地方和农户的农产品需求,提高劳动生产率和经济效益,增加农民收入。

一、作物布局和品种布局(一)作物布局1.作物布局的概念和内容(1)概念。

作物布局是指一个地区或一个生产单位(或农户)种植作物的种类、各种作物种植的面积比例及其种植地点配置。

换言之,作物布局要解决的问题是,在一定的区域或农田上种什么、种多少和种在什么地方。

(2)内容。

作物布局主要是粮食作物、经济作物、饲料绿肥作物等,有时也包括蔬菜、果树等,作物布局所指的范围可大可小,时间上可长可短。

作物布局既可指作物类型的布局,如粮食作物布局、经济作物布局、绿肥饲料作物布局等等;也可指具体作物、品种甚至秧田布局。

在我国南方多熟制地区,作物布局实际上还包括了连接下季的熟制布局。

2.作物布局的决定因素(l)作物的生态适应性作物的生态适应性,具有很高的遗传力。

在一个生产单位或区域,自然条件是相对一致的。

虽然通常有多种作物能够生存和繁殖,但不同作物的生长、繁殖能力以及生产力是不同的。

生长繁殖最好,生产力最高的作物,就是对该生态环境条件适应最好的作物。

所以一定要因地种植。

(2)农产品的社会需求及价格因素农产品的社会需求可分为两个部分:一是自给性的需求;二是市场对农产品的需求。

(3)社会发展水平社会发展水平包括经济、交通、信息、科技等多方面因素。

3.作物布局的基本原则农业部《关于当前调整农业生产结构的若干意见》指出:一要坚持以市场为导向,立足本地市场,面向全国,考虑国际,适应内外贸易发展的需要,满足社会需求;二是坚持发挥区域比较优势,因地制宜,发挥资源、经济、市场技术等方面的区域优势,发展本地优势农产品;三要坚持提高农业综合生产能力,严格保护耕地、林地、草地和水资源,保护生态环境;实行可持续发展。

农业种植中的农作物光合作用与产量形成机理农作物的光合作用是指植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,从而制造有机物质的过程。

农作物的光合作用与产量形成密切相关,光合作用的效率和产量形成机理是农业生产中的重要研究课题。

本文将从光合作用的过程和机理、光合作用与产量形成的关系等方面进行探讨。

一、光合作用的过程和机理光合作用是绿色植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

它主要发生在叶绿体中,通过叶绿体中的叶绿素吸收太阳能,并与其他相关物质进行反应,最终产生葡萄糖和氧气。

光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。

光反应阶段发生在光合体上,通过光能将水分子分解为氧气和氢离子,并产生ATP(三磷酸腺苷)和NADPH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸腺嘌呤)等能量储存物质。

光反应是光合作用中的第一步,为暗反应提供能量。

暗反应阶段则发生在叶绿体基质中,以ATP和NADPH为能源,将二氧化碳还原为葡萄糖和其他有机化合物。

暗反应是合成有机物质的主要阶段,也是光合作用最终产物的来源。

二、光合作用与产量形成的关系光合作用是农作物生长过程中的重要生理过程,与农作物的产量形成密切相关。

以下是光合作用与产量形成的关系的几个方面:1. 光合作用提供的能量:光合作用是农作物获取能量的主要途径。

通过光合作用产生的葡萄糖是植物生长和代谢所必需的能量源,它被用于细胞分裂、组织生长、果实发育等重要生理过程,直接关系到产量的大小。

2. 光合作用对营养物质的供给:光合作用不仅提供能量,还为农作物提供了大量的碳源。

通过暗反应产生的葡萄糖和其他有机物质可以用于合成蛋白质、脂肪和其他营养物质,保证农作物正常的营养需求,从而影响产量的形成。

3. 光合作用调节作物生长发育:光合作用不仅仅是提供能量和碳源,它还通过调控激素合成和信号传导等途径,影响作物的生长发育。

光质和光照强度等环境条件的变化会调节植物的光合速率、叶绿素含量和叶片形态,进而影响产量的形成。

第一节作物产量及其构成因素•作物产量作物产量是作物一生所生产的产品数量。

作物产量通常分为生物产量和经济产量。

•生物产量指作物一生中,即全生育期内通过光合作用和吸收作用,即通过物质和能量的转化所生产和累积的各种有机物的总量,计算生物产量时通常不包括根系(块根作物除外)。

•经济产量栽培作物的目的是获得较多的有经济价值的产品。

经济产量是指栽培目的所需要的产品收获量,即一般所指的产量。

•经济系数或收获指数经济产量占生物产量的比例,即生物产量转化为经济产量的效率,叫做经济系数或收获指数。

经济系数的高低仅表明生物产量转运到经济产品器官中的比例,并不表明经济产量的高低。

通常,经济产量的高低与生物产量高低成正比。

•生物产量、经济产量和经济系数的关系经济产量=生物产量×经济系数。

•产量构成因素作物产量是指单位土地面积上的作物群体的经济产品产量,即由个体产量或产品器官数量所构成。

作物产量可以分解为以下几个构成因素。

作物产量=株数×单株有效穗(分枝)数×每穗(分枝)粒(果荚)数×(每果粒数)×粒重•禾谷类作物的产量构成:穗数×单穗粒敷×粒重或穗数×单穗颖花数×结实率×粒重•豆类作物为产量:株数×单株有效分枝数×每分枝荚数×单荚实粒数×粒重•薯类作物产量:株数×单株薯块数×单薯重•棉花的产量:株数×单株有效铃数×单铃籽棉重×衣分•油菜的产量:株数×每株有效分枝数×每分枝角果数×每果粒数×粒重•产量构成因素间的关系•产量构成因素之间为乘积关系•产量构成因素相互间很难同步增长,往往彼此之间存在着负相关关系•株数(密度)与单株产品器官数量间的负相关关系较明显•在产量构成因素中,前者是后者的基础,后者对前者有一定的补偿作用•产量因素形成的特点产量因素的形成是在作物整个生育期内不同时期依次而重叠进行的;产量因素在其形成过程中具有自动调节现象,这种调节主要反映在对群体产量的补偿效应上。

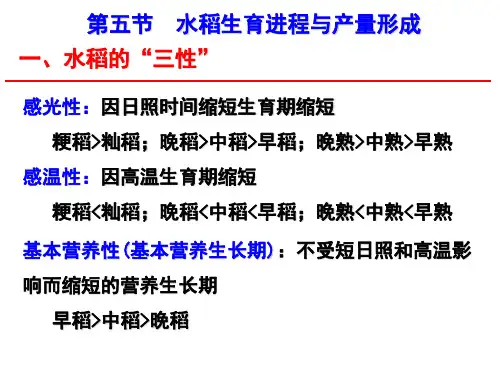

水稻产量的形成/产量构成因素/物质积累与分配(一)水稻的产量构成因素及其形成水稻的产量是由每亩穗数、每穗粒数(颖花数)、结实率及粒重(千粒重)四个因素组成的。

它们之间是相互联系、相互制约和相互补偿的,并不是每亩穗数愈多,或每穗粒数,或结实率,或粒重愈高,产量就愈高。

而是当每亩有效穗数超过某一定数量时,每穗粒数、结实率和粒重并不增加,反而有所下降或减轻,反之穗数不足时,虽能穗大粒多,但因穗数不足,也不能高产。

因此只有各个因素协调增长,当全田总实粒数达到最高时,粒重相对稳定或有所提高的情况下,才能获得高产,产量构成因素中穗数是由群体发展所决定的,而群体是由个体所组成,群体的发展反过来又影响了个体发育,影响到各个体的每穗粒数和粒重。

因此,它们之间的关系也是群体与个体对立统一关系的反映。

从双季稻千斤高产田的构成因素来看,可分三种类型:第一种类型,每亩穗数与粒数并重,每亩35一40万左右,每穗粒数50一60粒左右,高产田块多属于这一类型,多数是在基本苗中等时产生的。

第二种类型:每亩穗数多,但每穗粒数少。

每亩穗数40万以上,每穗实粒数在40一50粒,大多是在基本苗较多时产生的。

第三种类型:以大穗为主。

每亩穗数以35万以下,每穗实粒数60粒以上,大多是基本苗较少时产生的。

由此可见,高产水稻不同群体各产量因素的组成不是一成不变的,而是根据品种类型、生育期长短、环境和栽培条件的不同以及施肥水平的高低等而转移的,并对水稻产量的形成过程和各因素的组合都有不同程度的影响。

因此,必须因地制宜地制定栽培管理措施,在生长过程中不断协调各因素间的相互关系,从而达到合理的产量构成因素。

水稻的各产量因素是水稻一生的不同生育期形成的,它与不同生育期的器官建成过程有着密切相关联系,见图2。

以江苏省沿江地区为例:早稻(中熟品种)4月初播种,5月初移栽,5月上中旬始蘖,5月下旬进入分蘖盛期,7月上旬始穗,7月底8月初成熟。

双季晚稻(沪选19)于6月中旬播种,7月底8月初移栽,8月中旬始蘖,9月上中旬抽穗,10月底11月初成熟。