新中国农业第一

- 格式:doc

- 大小:910.50 KB

- 文档页数:5

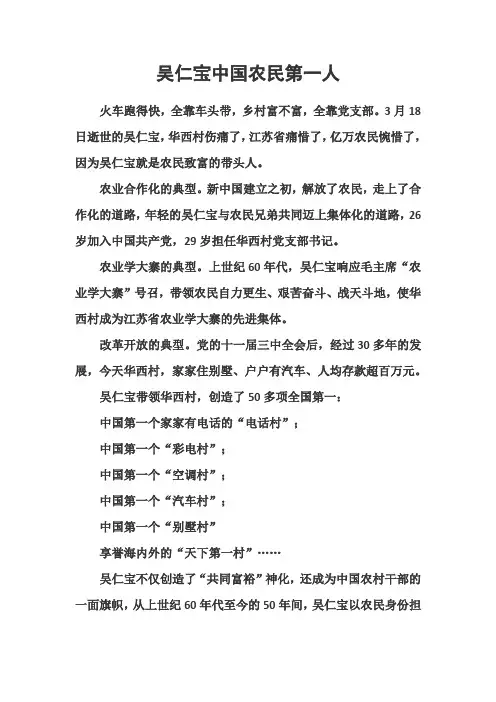

吴仁宝中国农民第一人火车跑得快,全靠车头带,乡村富不富,全靠党支部。

3月18日逝世的吴仁宝,华西村伤痛了,江苏省痛惜了,亿万农民惋惜了,因为吴仁宝就是农民致富的带头人。

农业合作化的典型。

新中国建立之初,解放了农民,走上了合作化的道路,年轻的吴仁宝与农民兄弟共同迈上集体化的道路,26岁加入中国共产党,29岁担任华西村党支部书记。

农业学大寨的典型。

上世纪60年代,吴仁宝响应毛主席“农业学大寨”号召,带领农民自力更生、艰苦奋斗、战天斗地,使华西村成为江苏省农业学大寨的先进集体。

改革开放的典型。

党的十一届三中全会后,经过30多年的发展,今天华西村,家家住别墅、户户有汽车、人均存款超百万元。

吴仁宝带领华西村,创造了50多项全国第一:中国第一个家家有电话的“电话村”;中国第一个“彩电村”;中国第一个“空调村”;中国第一个“汽车村”;中国第一个“别墅村”享誉海内外的“天下第一村”……吴仁宝不仅创造了“共同富裕”神化,还成为中国农村干部的一面旗帜,从上世纪60年代至今的50年间,吴仁宝以农民身份担任了一系列重要职务,成为全国性的先进人物,被誉为“中国农民第一人”:党的十大、十一大、十七大代表;第六、七、八届全国人大代表;全国优秀共产党员;全国劳动模范;全国道德模范;中国十大扶贫状元;中国“农民思想家”--《吴仁宝文集》,《社会主义富华西——吴仁宝宣讲报告集萃》等著作;中国“农民语言大师”--《吴仁宝箴言》。

华西村宣传牌写着吴仁宝的名言:家有黄金数吨,一天也只能吃三顿;豪华房子独占鳌头,一人也只占一个床位。

吴仁宝作为中国首富之村的“当家人”,给自己立“三不”规矩:不拿全村最高工资,不住全村最好房子,不拿全村最高奖金。

2012年11月28日“华西村博物馆”开馆。

华西村博物馆由1比1复制的北京故宫太和殿、乾清宫、东华门、角楼和红墙等仿古建筑组成,总建筑面积1万平方米。

游人置身于此,犹如进入豪华的故宫。

开创神化和奇迹“农民第一人”吴仁宝逝世了,他在亿万农民心中树起的风范将永载史册。

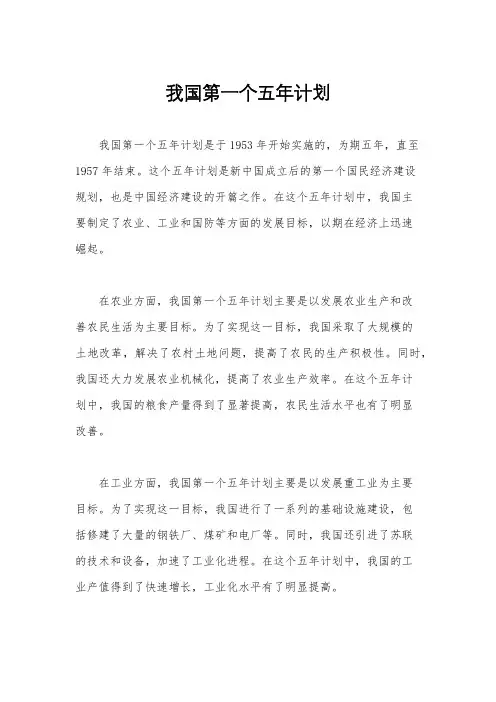

我国第一个五年计划我国第一个五年计划是于1953年开始实施的,为期五年,直至1957年结束。

这个五年计划是新中国成立后的第一个国民经济建设规划,也是中国经济建设的开篇之作。

在这个五年计划中,我国主要制定了农业、工业和国防等方面的发展目标,以期在经济上迅速崛起。

在农业方面,我国第一个五年计划主要是以发展农业生产和改善农民生活为主要目标。

为了实现这一目标,我国采取了大规模的土地改革,解决了农村土地问题,提高了农民的生产积极性。

同时,我国还大力发展农业机械化,提高了农业生产效率。

在这个五年计划中,我国的粮食产量得到了显著提高,农民生活水平也有了明显改善。

在工业方面,我国第一个五年计划主要是以发展重工业为主要目标。

为了实现这一目标,我国进行了一系列的基础设施建设,包括修建了大量的钢铁厂、煤矿和电厂等。

同时,我国还引进了苏联的技术和设备,加速了工业化进程。

在这个五年计划中,我国的工业产值得到了快速增长,工业化水平有了明显提高。

在国防方面,我国第一个五年计划主要是以加强国防建设为主要目标。

为了实现这一目标,我国加大了对军事工业的投入,提高了国防科技水平。

同时,我国还进行了一系列的军事演习和训练,提高了军队的战斗力。

在这个五年计划中,我国的国防实力得到了显著提升,有效维护了国家安全。

总的来说,我国第一个五年计划取得了较大的成就,为中国经济的快速发展奠定了坚实的基础。

同时,这个五年计划也为后续的五年计划提供了宝贵的经验和教训,对我国经济建设产生了深远的影响。

我国第一个五年计划的成功实施,标志着中国经济建设迈入了新的阶段,为后来的改革开放奠定了坚实的基础。

中国农业发展的重要历程中国农业发展的重要历程可以分为以下几个阶段:第一阶段:新中国成立初期的农业改革(1949年-1957年)1949年新中国成立后,面临着严重的农业问题。

当时中国的农业生产水平落后,土地分配不均,农业生产基础薄弱。

此时的中国大面积进行了土地改革,并进行了农业合作化改造,农民的生产积极性得到极大的调动。

此外,国家还大力推进农村基础设施建设,改善农业生产条件。

第二阶段:大跃进与农村人民公社运动(1958年-1978年)在这一时期,中国农业发展面临着巨大的挑战。

由于政策的错误引导,中国进入了大跃进时期,实行了过分激进的农业发展政策。

农村人民公社运动的实施导致农民失去了自主决策权,大规模的集体化劳动和集体生活给农业生产带来了严重的破坏,农业生产水平明显下降,人民生活水平也大幅度下降。

这一时期被认为是中国农业发展中的一段灾难性时期。

第三阶段:改革开放与农村经济体制改革(1978年-现在)1978年改革开放以后,中国深入进行了农村经济体制改革,取消了对农村的过分干预,逐步恢复了农民的自主权,使农民有更多的动力投入到农业生产中。

同时,国家也推出了农业产业化、农村工业化和农村科技进步等一系列政策,通过改革创新,推动了农业发展进程。

农村经济得到了长足的发展,农民的生活水平明显提高。

此外,中国还大力发展农村基础设施建设,农村电网、农村水利、农村公路等各项基础设施得到了明显加强,为农村经济发展提供了良好的条件。

第四阶段:农村扶贫与乡村振兴战略(现在-未来)当前,中国正面临着农业农村改革与发展的新时期。

农村扶贫成为国家发展的重要战略,通过实施精准扶贫政策,解决了大量农村贫困人口的生存问题,有效提高了农村居民的生活水平。

而乡村振兴战略则是中国当前农业发展的重要任务,通过促进农村产业升级、农村人口流动和农村生态环境改善等一系列政策,旨在实现农村全面振兴和农业可持续发展。

总的来说,中国农业发展经历了艰苦奋斗和不断探索的历程,通过一系列的改革和政策的推进,农业生产水平和农民生活水平得到了明显提高。

产业兴旺产业兴旺,乡村振兴的基础E-mail:***************i 亮的民宿 ‘‘ ^驻村第一书记隋智博讲述星火村的巨变。

星火村:新中国第一集体农庄□刘大泳邱成(《黑龙江日报》记者)黑龙江桦川县星火朝鲜族乡 星火村,新中国第一个集体农庄。

这个位于三江平原腹地的小村 庄,历经70余年的沧桑巨变,现 在已经发展成为一个拥有407户 1067人7220亩水田,以农为本二 三产业协调融合发展,业旺村强 民富,正在走向小康生活的民族 特色旅游新村。

全国文明村、中国少数民族特 色村寨、全国乡村旅游重点村…… 一个个耀眼的“头衔”,使这个距离 佳木斯市区丨4公里的神秘的小村 庄远近闻名。

5月18日,记者随“红色印 记一一讲述龙江百年党史故事” 主题调研采访团出佳木斯市城 区,沿平坦的京抚路一路东行,很 快一座绿缠水绕如诗如画的村庄 映入眼帘,新中国第一集体农 庄——桦川县星火朝鲜族乡星火村到了。

“这里是中国农业合作化经 营的发源地,诞生了新中国农业 史上的多个第一。

”省外事办公室 派驻桦川县星火村第一书记隋智 博告诉记者说。

1947年,星火村还是一片满 目荒凉的大草原。

1948年的春天, 朝鲜族农民金白山和李在根各自 带领几十户人家来到农庄开荒种 稻。

1951年2月19日,金白山集 体化耕作组又扩大到三十六户, 创建了集体农庄,把一片片沼泽 地改造建设成为全国亩产最高、 品质最好、农民收益最多的良田, 开辟了我国寒地种植水稻的先 河,将传统农业推至峰巔并展露 出现代农业端倪的“中国合作化 第一村”。

从1948年到1982年,星火 集体农庄开创了六个新中国第一:第一个集体农庄、第一个拖 拉机站、第一个突破大面积高产 地区、第一个农民水稻科研小 组、第一个农村题材纪录片、第 一个写进小学课本的集体农庄。

这六个第一,让星火村从荒原沼 泽变成黑金沃土,创下粮食单产 全国最高的历史记录,在我国农 村发展史上留下了浓墨重彩的 一笔。

新中国第一位女拖拉机手作者:子墨来源:《奋斗》2015年第07期在我国1962年发行的第三套人民币一元券上有位英姿飒爽的女拖拉机手,她是我国第一位女拖拉机手——梁军。

梁军1930年出生于黑龙江省明水县的一个普通农民家庭。

贫寒家境练就了她敢闯敢干、不怕吃苦的性格。

1947年,黑龙江省在德都县创办了一所乡村师范学校——萌芽学校。

17岁的梁军说服家人来到萌芽学校边劳动边学习。

不久,苏联电影《巾帼英雄》改变了梁军的一生。

主人公安格林娜在和平时期开着拖拉机奔驰在广阔的原野上;在卫国战争中,带领全村男女同敌人打游击,她充分发挥驾驶拖拉机的技术,驾起了坦克保卫祖国。

看完电影,梁军写了《向英雄安格林娜学习》的日记,心中第一次有了当一名女拖拉机手的愿望。

1948年,机会终于来了。

黑龙江省要在北安开办拖拉机手培训班,梁军抢着报了名,成为培训班里唯一的女性。

大家都劝梁军,认为艰苦繁重的田间作业不适合女同志。

梁军却暗下决心,一定要争口气,坚决完成学习任务。

梁军白天和男同学一样在机车上训练,晚上就躲在屋角点着小油灯整理笔记。

当时培训班的师资教材与教学设备极其匮乏,教学仅有一台德国“兰茨”轮式拖拉机,型号非常单一。

当教师讲述其他型号的拖拉机时,学员们只能靠挂图来理解,学习起来非常困难。

在这样艰苦的学习条件下,梁军克服了重重困难,第一批获得了驾驶实习资格。

当梁军第一次驾驶拖拉机驰骋时,心里不停地喊着:“我也能像苏联女英雄一样开拖拉机为祖国建设做贡献啦!”拖拉机手虽然风光,但工作的艰辛是常人难以想象的。

为了抢节气,赶进度,梁军和男同志一样昼夜连续作业,一天开车12个小时以上,歇人不歇机。

每个作业人员一日三餐吃在地头,到后来他们干脆就住在自己搭建在荒野上的草窝棚里,在地里挖个坑放上锅就是炉灶。

没有副食,就吃咸菜、野菜,饮用水就从荒地的水沟里取。

地里的蚊子又多又大,几个小时过去,机手们就被叮得满身大包。

由于休息少人非常疲惫,一睡下去就算是蚊子咬了也感觉不到。

新中国第一个“集体农庄”作者:来源:《奋斗》2015年第01期1947年起,原合江省在桦川县筹建水利农场。

1948年初春,由共产党员金白山、李在根等率领的80户朝鲜族移民陆续从吉林省敦化市来到水利农场。

随后农场按规划将前来的360户朝鲜族移民安排到一庄、二庄、三庄和四庄等地方建房安家。

1948年3月25日,原合江省政府发出了《合江省政府生产动员令》,指出“为改善人民生活、支援革命战争、保证今年大生产的胜利……”这一年的春天,农场还采用行政管理办法,把各庄每栋住房的4户划为一个共耕组,按各组的劳力拨给一块土地耕种,按“地四劳六”的比例分红。

1949年,金白山与慎自成等5户农民自愿组成第五耕作组,金白山担任组长。

他们学着苏联的做法,把地合起来耕种,当年亩产平均达到392斤。

1950年初,金白山小组扩大到14户,形成了农业生产合作的集体耕作组,实行按劳取酬的办法,出工记分,充分调动了组员们的积极性。

这一年,金白山小组525亩地,亩产达到453斤,比其他组高100多斤,比单干户多200多斤。

金白山小组年终发展到36户。

1951年,省委根据各地农业合作化的发展情况,及时提出了《关于巩固、提高和发展互助合作组的意见》。

农场党委决定金白山小组在现有基础上成立家庭农庄(高级合作社),派人带着“苏联集体农庄法”到金白山小组举办学习班,帮助他们了解掌握苏联办农庄的经验,并且让金白山负责筹建家庭农庄。

1951年2月19日,全国第一个集体农庄诞生了!金白山小组的36户朝鲜族农民,身着节日的盛装,载歌载舞,欢聚在三庄小学校召开成立集体农庄大会。

省委农村工作部、省农业厅、省水利厅、桦川县委代表及农场和附近村屯的代表80多人参加。

会上民主选举了金白山为农庄主席,李在根为农庄副主席(在党支部大会上当选为党支部书记)。

金白山表示,绝不辜负上级领导和全体庄员的信任,坚决把农庄办好,带领群众走上共同富裕的道路。

农庄成立后的第一件大事,就是筹建新庄。

新中国第一所农业中学的陶缘与陶经1. 引言1.1 新中国第一所农业中学的陶缘与陶经新中国成立之初,农业教育是国家重要的发展领域之一。

在这个背景下,陶缘和陶经两位杰出的教育家为推动农业教育的发展做出了巨大贡献。

陶缘是新中国第一所农业中学的创办者,他致力于将现代教育理念融入农业领域,开创了农业中学教育的先河。

陶经则是这所农业中学的教育家,他在教育理念和实践经验上具有独特见解,对学生的成长起着重要的引导作用。

2. 正文2.1 陶缘创办新中国第一所农业中学陶缘,原名陶铎,生于1889年,江苏无锡人。

他是新中国第一所农业中学的创办者和领导者,在中国农业教育史上具有重要意义。

1923年,陶缘受到孙中山思想的影响,决定创建一所农业中学,以推动中国农业教育的发展。

经过艰苦努力,他于1924年成立了中国第一所农业中学,也即桐城汇丰中学。

这所学校的成立填补了当时中国农业教育的空白,为培养优秀的农业人才奠定了基础。

陶缘在创建农业中学的过程中注重实践教育,提倡学以致用的教学理念。

他积极开展田间实习、农村调查等活动,让学生亲身体验农业生产的过程,培养了他们的实践能力和创新精神。

陶缘还注重培养学生的综合素质,提倡勤奋、严谨、诚信的学习态度。

他致力于打破传统的教育模式,倡导从实际出发,注重学生个性的发展,让学生在学习中得到全面的提升。

陶缘创办新中国第一所农业中学,为中国农业教育的发展做出了重要贡献。

他的教育理念和实践经验对今天的农业教育仍具有启示意义,值得我们进一步借鉴和发扬。

2.2 陶缘的教育理念与实践经验陶缘的教育理念与实践经验是新中国第一所农业中学发展的重要支撑。

陶缘认为教育的目的是培养实用人才,注重农业教育的实践性和实用性。

他倡导学以致用,注重学生的动手能力和实践操作技能的培养。

在教学实践中,陶缘注重培养学生的创新意识和实践能力,鼓励学生在学习过程中勇于尝试和实践。

陶缘的实践经验主要体现在对学校的管理和教学方法上。

他提倡学校注重实践教学,强调师生之间的互动和合作。

新中国成立以后农业方面的伟人例子袁隆平是我国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功地利用水稻杂种优势的科学家,被誉为“杂交水稻之父”。

2019年9月29日,在新中国成立70周年前夕,袁隆平等8人获颁“共和国勋章”。

颁奖词这样评价袁隆平:他一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献。

袁隆平生于1930年9月,那是一个动荡的时代,他从小跟着家人过着颠沛流离的逃难生活。

新中国成立前,袁隆平亲眼见到倒在路边的饿殍,十分痛心。

1953年,从西南农学院遗传育种专业毕业后,袁隆平被分配到湖南安江农校工作。

作为新中国培养出来的第一代学农大学生,袁隆平立誓要解决粮食短缺问题,不让老百姓挨饿。

1964年,袁隆平开始研究杂交水稻。

1966年,袁隆平发表论文《水稻的雄性不孕性》,拉开中国杂交水稻研究的序幕后。

此后,他与学生李必湖、尹华奇成立“三人科研小组”,开始了水稻雄性不孕选育计划。

1970年,在海南发现的一株花粉败育野生稻,打开了杂交水稻研究突破口。

袁隆平给这株野生稻取名为“野败”。

1973年,在第二次全国杂交水稻科研协作会上,袁隆平正式宣布籼型杂交水稻三系配套成功,水稻杂交优势利用研究取得了重大突破,让粮食亩产量开始发生质的飞跃。

1986年,袁隆平正式提出杂交水稻育种战略:由“三系法”向“两系法”,再到“一系法”,即在程序上朝着由繁到简但效率更高的方向发展。

经过多年努力,“两系法”获得成功,它保证了我国在杂交水稻研究领域的世界领先地位。

上世纪90年代,美国经济学家布朗向世界发出“谁来养活中国”的疑问。

在此背景下,我国提出了超级稻育种计划,袁隆平领衔的科研团队接连攻破水稻超高产育种难题,超级稻亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤和1100公斤的五期目标已全部完成,一次次刷新着世界纪录。

一、中国农业银行基本信息:银行简介中国农业银行(ABC)是国际化公众持股的大型上市银行,中国四大银行之一;最初成立于1951年,是新中国成立的第一家国有商业银行,也是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

2009年1月15日,中国农业银行完成工商变更登记手续,由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司,并更名为“中国农业银行股份有限公司”。

中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广的大型国有商业银行。

业务领域已由最初的农村信贷、结算业务,发展成为品种齐全,本外币结合,能够办理国际、国内通行的各类金融业务。

二、发展历程1951年,中国农业银行成立,是新中国设立的第一家商业银行;1979年2月农行再次恢复成立,国务院发出《关于恢复中国农业银行的通知》;1984年,6月1日,农业银行引进首笔世界银行贷款;1996年,农村信用社与农行脱离行政隶属关系,农行开始向国有独资商业银行转变;2004年,农行第一次上报股改方案;2007年,1月19日至20日,全国金融工作会议确定农行股份制改革总的原则是“坚持面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”;2008年,10月,农行股改方案获国务院通过;11月6日,汇金向农行注资1300亿元人民币等值美元,与财政部并列成为农行第一大股东;2009年,1月09日,农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会,注册资本为人民币2600亿。

三、农业银行近年来所获荣誉及意义2009年,中国农业银行在亚洲银行家领袖成就奖评选项目中获得中国区现金管理成就奖。

该奖项第一次设立中国区相关奖项,充分体现了客户和同业对农行现金管理服务的肯定;农业银行又荣膺“中国大学生最佳雇主”称号——标志着农工业银行在人才选拔和使用方面,得到了大学生群体的广泛认可;荣获“金钥匙”好时贷个人贷款产品荣获“优秀金融品牌奖”;荣获“2009年网上银行最具客户忠诚度奖”。

2010年,中国农业银行荣膺“2010中国低碳新税银行奖”,携手中华环保联合会推出国内首张环保主题贷记卡——“金穗环保卡”,支持“绿色信贷”项目、创新环保产品和服务,充分彰显了农业银行对环保事业的高度重视,对开发、投资绿色产品与服务的鼎力支持。

新中国成立后经济发展历程新中国于1949年10月1日宣告成立,这标志着自那时起中国进入了社会主义建设新时期。

在这个时期,中国的经济发展经历了多次起伏,并逐步取得了显著的成就。

以下是新中国成立后的经济发展历程的概述。

第一阶段:战后恢复和重建(1949-1952年)新中国成立后,面临着废墟满目、物资匮乏的严峻局面。

中国政府采取了一系列重要措施,包括土地、国有化和农业合作化运动等,以恢复和重建战争破坏的经济。

在这个阶段,中国政府致力于恢复农业生产、重建基础设施和复兴国家工业。

第二阶段:第一个五年计划(1953-1957年)在第一个五年计划期间,中国的经济发展迅速恢复和增长。

政府采取了一系列措施,包括农业合作化、国有化和重点工业发展等,以推动全国性的经济建设。

这个时期出现了大规模的农田水利建设和工业化进程加速。

第三阶段:大跃进时期(1958-1962年)大跃进是在农业和工业领域进行大规模集中化和集体化的一次经济和社会实验。

然而,由于计划不合理和过度集中的政策措施,这一时期的发展出现了严重的问题,导致了农业和工业生产水平的下降,以及数百万人的饥饿和死亡。

第四阶段:文化大革命时期(1966-1976年)在文化大革命时期,中国经历了一系列政治、经济和社会的混乱。

大规模的社会运动和政治斗争导致了生产力的严重浪费和破坏,对经济有害的影响持续了将近十年的时间。

第五阶段:开放和现代化建设(1978年至今)开放政策的实施从1978年开始,中国经济进入了新的阶段。

这个阶段,中国政府推出了一系列具有积极效应的经济政策,并开放了经济对外合作和贸易。

这些政策包括农村土地承包制度、国有企业、对外开放和区域经济政策等。

这些举措使得中国经济得以蓬勃发展,成为全球经济的重要力量。

经济和开放政策还带来了中国城市化进程的加速和社会结构的改变。

开放以来,中国经济发展取得了巨大的成就。

中国已成为世界第二大经济体,并实现了数以亿计人口的脱贫。

中国的制造业向全球输出,技术创新能力不断提高,资本与技术吸收也不断增加。

中国第一次农业普查(年)近年来,中国的农业发展取得了巨大的成就,为了更好地了解农业领域的情况并制定相关政策,中国决定进行第一次全国农业普查。

这次农业普查的目的是全面了解我国农业生产和农村经营状况,为农业农村改革发展提供数据支撑。

本文将重点介绍中国第一次农业普查的背景、目标和意义,并对农业普查的影响进行初步分析。

一、背景随着中国农村经济的发展,人民对农业生产、农村经营状况的关注度逐渐增加。

但由于中国农业农村的特殊性,以往的统计数据无法全面准确地反映农业生产和农村经营的真实情况。

因此,为了填补这一空白,中国决定开展第一次农业普查,实现对农业农村情况的全面了解和准确把握。

二、目标中国第一次农业普查的目标主要包括以下几个方面:1.深入了解农业生产情况:通过普查,了解农民种植业、畜牧业、渔业等方面的生产规模、生产水平、生产方式等情况,为制定农业发展政策提供科学依据。

2.准确掌握农村经营状况:普查将涵盖农民家庭经济状况、农村产业结构、农村就业情况等内容,以实现对农村经营状况的全面了解。

3.建立健全农业统计体系:通过农业普查,建立全面、系统的农业统计体系,为准确监测和评估农业经济发展提供基础数据和参考依据。

4.加强农业农村信息化建设:利用先进的信息技术手段,实现农业农村数据的数字化、网络化管理,提高数据的处理效率和准确性。

三、意义中国第一次农业普查具有重要的现实意义和长远影响:1.完善农业政策:通过农业普查,政府能够更加准确地了解农业生产和农村经营情况,为制定相关政策提供依据,推动农业现代化和农村振兴。

2.优化资源配置:通过普查数据,政府可以更好地了解农村资源配置状况,有针对性地进行优化,提高农业资源的利用效率。

3.推动农业科技创新:农业普查可以为农业科技创新提供基础数据和科学依据,推动农业技术的进步和创新,提高农业生产效益。

4.提升农民收入水平:农业普查能够帮助政府了解农民家庭经济状况和农业收入情况,有助于采取措施提高农民收入水平,改善农民生活条件。

举例,写出新中国成立后我国的第二个“第一”杂交水稻之父袁隆平教授是世界上第一个培育出籼型杂交水稻的专家世界上第一个棉纺织家是元代的棉纺织革新家黄道婆一、地理综合数据:中国人口世界第一。

中国有世界第一高峰珠峰。

中国青藏高原高度世界第一。

二、工业:中国钢铁产量世界第一,超过第二、第三、第四的总合。

中国水泥产量世界第一,占世界总产量一半。

中国煤产量世界第一,占世界一半。

中国纺织品产量世界第一,每年共世界人民每人四件衣物。

中国鞋产量世界第一,每年世界人民每人3双。

中国电视机产量世界第一。

中国电冰箱产量世界第一。

中国DVD产量世界第一。

中国空调产量世界第一。

中国摩托车产量世界第一。

世界第一消费国世界第一产磷国世界第一铜消费国世界第一大鞋类生产国和出口国世界第一造船国世界第一大家具出口国世界第一机床市场世界第一大钢琴产销国三、农业:中国产粮和吃粮数量世界第一。

中国产肉和吃肉世界第一。

中国产鱼吃鱼世界第一。

中国产棉花世界第一。

中国产食用油世界第一。

世界第一渔业大国世界第一养羊大国世界第一大果蔬生产国三、社会发展:中国大学生数量世界第一。

中国大学教授数量世界第一。

中国中小学生数量世界第一。

中国医生数量世界第一。

中国城市人口数量世界第一。

中国城市高楼的数量世界第一。

中国城市广场世界第一。

四、历史:《春秋》记载公元前613年首次关于哈雷彗星的记录,比欧洲早六百年战国时出现世界上最早的天文学著作《甘石星经》西汉关于太阳黑子的记录,公认为是关于太阳黑子的最早记录张衡提出对月食的科学解释华佗最早发明麻药最早发明纸张祖冲之最早精确算出圆周率一行首先用科学方法实测地球子午线长度最早发明火药最早发明指南针最早使用活字印刷术唐高宗时的《唐本草》是世界上最早的、由国家颁行的药典最早发现美洲大陆五、其他:军队数量最多历史文献保存最完整中文是现存最古老文字最早的封建制国家长城是世界上规模最大的建筑故宫是世界上最大的宫殿引资世界第一世界第一大投资地还有天安门广场是天下第一广场。

新中国第一所农业中学的陶缘与陶经陶缘与陶经是新中国第一所农业中学的创办人,他们为中国的农业教育事业做出了巨大的贡献。

他们的故事是中国农业教育事业发展历程中不可或缺的一部分。

陶缘,原名陶维垣,1901年生于安徽省庐江县一个农民家庭。

他从小就对农业产生了浓厚的兴趣,立志要为中国的农业事业做出贡献。

在他看来,农业是中国的根本,农业教育是中国未来发展的关键。

因此他决定投身农业教育事业,为此他放弃了留学的机会,选择留在国内,为农业教育事业奋斗。

陶经,原名陶维儒,是陶缘的胞弟。

他同样热爱农业,对农业教育有着强烈的使命感。

他和陶缘一样,放弃了留学的机会,决定留在国内从事农业教育事业。

两兄弟联手,决心要改变中国农村的面貌,提高农民的素质,推动中国农业现代化的进程。

1928年,陶缘在上海创办了中国第一所农业中学——庐山农业学校,而陶经则担任该校的教务主任。

这所学校的创办无疑是中国农业教育史上的一件大事,它为中国农村培养了大批优秀的农业人才,为推动中国农业现代化做出了巨大的贡献。

庐山农业学校的创办并非一帆风顺。

当时正值国家动荡时期,整个中国社会都处在割据混战的混乱状态。

陶缘和陶经在学校的创办过程中面临着重重困难和挑战。

他们没有向困难低头,而是以顽强的毅力和坚定的信念,一步一个脚印,逐渐把庐山农业学校建设成了一所具有相当规模和影响力的农业中学。

为了培养更多的农业人才,陶缘和陶经倾尽全力,不断改进教学方法,提高教学质量。

他们把庐山农业学校办成了一所集农业技术培训、科研和实践于一体的综合性农业学校。

学校的师资力量得到了大大的提高,从全国各地聘请了不少农业专家和知名教授。

学校的教学条件也不断改善,农田、畜舍、农机、实验室等各种设施一应俱全。

庐山农业学校的学生也渐渐形成了一股庞大的势力,他们充满了激情和活力,对农业教育事业充满了信心和使命感。

这些学生毕业后,纷纷回到自己的家乡,为当地的农业事业做出了积极的贡献。

他们成为了中国农业现代化进程中的骨干力量,为我国的现代农业事业做出了重要的贡献。

农业方面的第一

1、1998年,北京创建了中国第一个高科技农业基地。

2、第一个农民“万元户”:黄新文

1979年2月,人民日报以《靠辛勤劳动过上富裕生活》为题报道了他的事迹:小榄公社埒西二大队第二生产队社员黄新文,1978年靠参加生产队集体劳动所得和发展以养猪为主的家庭副业,全年总收入达1.07万元,扣除家庭副业的成本,纯收入为5900多元。

这是新中国出现的第一个农民“万元户”。

3、《品牌农业》是国内第一本从产业、企业和市场的角度研究农副食品品牌打造方法的专著,全称为《品牌农业:从田间到餐桌的食品品牌革命》。

2013年5月由企业管理出版社出版,全国发行。

本书全面揭示了源于田间地头的食材,怎样经过价值提炼、加工包装、模式创新和传播推广,与现代食品业和现代商业对接,最后呈现在厨房餐桌形成品牌的全过程,对农副产品品牌的特殊性、战略路径和独特方法进行了系统思考和总结。

4、第一届农业部中国重要农业文化遗产专家委员会

为进一步推动中国重要农业文化遗产发掘工作,强化农业文化遗产申报与管理的技术支撑,提高遗产保护工作的科学性、专业性和规范性,经研究,决定成立第一届农业部中国重要农业文化遗产专家委员会,任期五年。

农业部中国重要农业文化遗产专家委员会的主要职责是对中国重要农业文化遗产的资源、文化、经济和社会等价值进行系统研究;为中国重要农业文化遗产的挖掘、保护、传承和利用提供专家咨询和技术指导;协助政府部门做好中国重要农业文化遗产标准研制、管理办法制定、项目评审、学术研讨等方面的工作。

5、赵光农场

是我国第一个国营机械农场,1947年由东北行政委员会创建,原名为通北机械农场,后为纪念为开辟通北工作而牺牲的赵光同志,而改为赵光农场。