股权争夺战系列三:宝万之争92派PK84派(下)

- 格式:pptx

- 大小:6.06 MB

- 文档页数:33

万科独董华生表示,宝能如以收购控制万科为目的,将两败俱伤;万科还可通过修改章程反击宝能1月15日晚间,万科发布公告,申请万科A股继续停牌,并预计在3月18日前披露重大资产重组预案或报告书。

“万宝之争”仍将继续。

从2011年起担任万科独立董事的著名经济学家华生,近日接受了新京报记者的专访,这也是他第一次通过媒体就“万宝之争”表态。

由于万科尚未召开董事会会议,华生表示是以经济学家的身份接受采访。

华生认为,“万宝之争”的核心在于宝能是否要收购和控制万科,但宝能至今并未披露其真实意图,这增加了市场的不确定性和猜测。

此次万科面临的危机首先来自万科管理层自身的懈怠与失误。

宝能如以收购控制万科为目的,两强相争必有一伤,甚至两败俱伤或多败俱伤。

最好的结果,是各方把趋势和风险看清楚,在规则的范围内做互利的妥协。

谈万宝之争焦点宝能的真实意图是关键新京报:万宝之争的焦点是万科管理层与宝能的较量,他们之间的矛盾点在哪?华生:宝能和万科一样,也是做房地产的企业,但客观说,过去听说过这个企业的人恐怕不多。

并购重组是推动资本市场前进、增加市场活力的重要杠杆。

但好的资本市场是优胜劣汰,强大的行业龙头兼并弱势企业。

行业中的落后者收购重组龙头标杆企业,很难是资本市场良性运作的方向。

其实作为财务投资者,宝能与万科并无利害冲突,还可以交流互补。

但若宝能要收购、控制万科,就会跟万科特别是现管理层的利益与诉求产生绝对的对立。

因为宝能的文化确实是家族企业,老板一统天下、说一不二、亲力亲为,而万科管理层特别是王石认为,自己几十年把万科做成一流的规范企业,向来以老大自居,根本无法接受被人收购去为二三流的地产企业打工。

一山肯定不容二虎。

从这个意义上,我们也能理解王石开始就跟宝能老板谈崩的原因。

新京报:可以理解为,您认为宝能的战略意图相当关键?华生:宝能多次举牌,现已稳居第一大股东。

我觉得这时候信息披露是非常重要的,到目前为止宝能没有披露,也没有被要求披露,这是不应该的。

宝万之争:万科股权争夺战的资本运作解析在过去的几年里,我国资本市场发生了一场备受瞩目的股权争夺战——宝万之争。

这场争论的焦点是万科企业的控制权,争夺战中的主要角色是宝能企业和王石领导的万科管理团队。

本文将从资本运作的角度,对宝万之争进行详细的剖析。

宝万之争的导火索是宝能企业在2015年举牌万科,收购万科股份,成为万科的第一大股东。

这一举动引起了万科管理团队的高度警觉,他们认为宝能企业的收购行为威胁到了万科的企业文化和经营理念。

于是,万科管理团队开始了一系列的反制措施,试图阻止宝能企业对万科的控制。

在这场股权争夺战中,资本运作起到了关键的作用。

宝能企业通过杠杆资金,筹集了大量的资金用于收购万科股份。

而万科管理团队则通过股份回购、增发新股等手段,试图改变股权结构,阻止宝能企业对万科的控制。

我们来分析宝能企业的资本运作策略。

宝能企业主要采用了杠杆资金进行收购,这使得他们能够在短时间内筹集大量的资金,成为万科的第一大股东。

然而,这种运作方式也存在风险,一旦市场出现波动,可能导致宝能企业的资金链断裂。

宝能企业的收购行为也引发了监管部门的关注,他们曾因此受到处罚。

面对宝能企业的进攻,万科管理团队采取了一系列的反制措施。

他们启动了股份回购计划,回购部分股份,以减少宝能企业在万科的持股比例。

万科管理团队还推出了增发新股计划,希望通过引入新的股东,改变股权结构,阻止宝能企业对万科的控制。

万科还采取了一些法律手段,试图证明宝能企业的收购行为违法。

从资本运作的角度来看,万科管理团队的策略有一定的效果。

股份回购和增发新股计划有助于改变股权结构,降低宝能企业在万科的持股比例。

然而,这些措施也带来了一定的风险。

股份回购需要大量的资金,可能会对万科的现金流造成压力。

增发新股则可能导致原有股东的股权被稀释,引发不满。

总的来说,宝万之争是一场复杂的股权争夺战,涉及到众多的资本运作手段。

在这场争夺战中,宝能企业和万科管理团队都展现出了出色的资本运作能力。

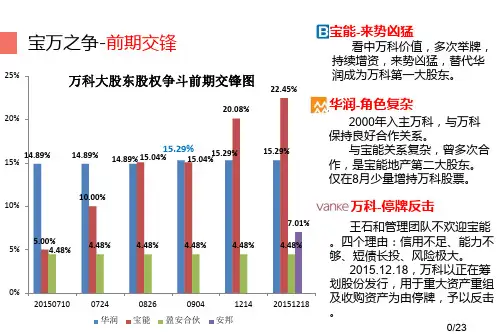

万宝大战一、时间进程:7月至8月宝能系三度举牌万科,持股15.04%,成为第一大股东8月至9月华润两次增持,持股15.23%。

夺回第一大股东位置10月中旬宝能系回购万科A股,占万科总股本的3%12月6日万科公告,宝能系持股20.008%,再次成为第一大股东12月8日安邦加入“战局”,持有万科5%的股权12月10日深交所要求钜盛华说明购入万科A股股份资金来源12月15日宝能系首次回应收购万科“钱从哪儿来”12月17日王石喊话:万科不欢迎宝能成为第一大股东12月22日宝能系持股比例增至23.52%,安邦持股比例增至7%12月23日万科、安邦宣布“在一起”12月24日宝能系持股万科升至24.26%12月25日证监会回应“宝万之争”,称不会干预。

二、收购原因:对万科管理层来说,现在所能选择的应对手段很有限。

一方面,宝能系已经在二级市场获得了一百多亿的浮盈,这使得宝能进可攻退可守;经此一役,宝能系退不但可以赚钱,宝能的品牌知名度也快速获得了成长,未来在金融资本市场会更加顺风顺水。

另一方面,万科现在找接手增发的对象有困难,短期内调集如此规模的资金来吃掉万科的增发盘,往往又不是立刻能做出的决策,而万科的形势又是十万火急。

更为重要的是,哪怕万科真的找到了这样的人,只要宝能让很多投资者相信,宝能主导万科后万科能够更好,在股东大会上就可能否决增发方案。

再退一步说,哪怕最终万科这次增发成功,稀释了股权,但像安邦这样更大的资本要继续和宝能推动收购,万科又如何应对?所以,万科的根本问题在于股权过于分散,市值又过于庞大,一般人根本玩不转,而有资源想玩的人就能很想玩。

当然,由于宝能系的资金是杠杆资金,其年利率至少六七个点,如此大规模的资金一年光利息也得二十亿,所以理论上万科可以找个理由进行长期停牌来耗垮宝能。

但问题在于,宝能现在二级市场一百多亿的浮盈,一年半载一二十亿的资金成本完全可以顶得住。

更何况,万科很难做到长期停牌,缺少相关理由,证监会发言人在周末的发言已经表明了态度,万科试图钻制度的空子是很困难的,而短期内找一个长期停牌的理由好像又说不太过去,更何况哪怕长期停牌也很难拖得过去。

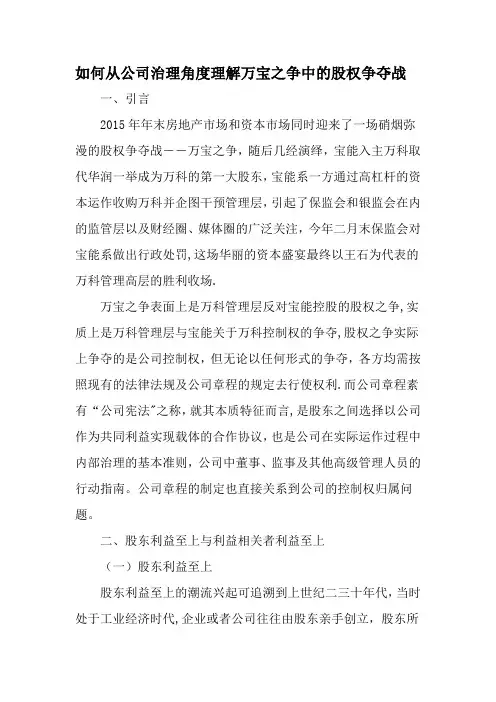

如何从公司治理角度理解万宝之争中的股权争夺战一、引言2015年年末房地产市场和资本市场同时迎来了一场硝烟弥漫的股权争夺战――万宝之争,随后几经演绎,宝能入主万科取代华润一举成为万科的第一大股东,宝能系一方通过高杠杆的资本运作收购万科并企图干预管理层,引起了保监会和银监会在内的监管层以及财经圈、媒体圈的广泛关注,今年二月末保监会对宝能系做出行政处罚,这场华丽的资本盛宴最终以王石为代表的万科管理高层的胜利收场.万宝之争表面上是万科管理层反对宝能控股的股权之争,实质上是万科管理层与宝能关于万科控制权的争夺,股权之争实际上争夺的是公司控制权,但无论以任何形式的争夺,各方均需按照现有的法律法规及公司章程的规定去行使权利.而公司章程素有“公司宪法"之称,就其本质特征而言,是股东之间选择以公司作为共同利益实现载体的合作协议,也是公司在实际运作过程中内部治理的基本准则,公司中董事、监事及其他高级管理人员的行动指南。

公司章程的制定也直接关系到公司的控制权归属问题。

二、股东利益至上与利益相关者利益至上(一)股东利益至上股东利益至上的潮流兴起可追溯到上世纪二三十年代,当时处于工业经济时代,企业或者公司往往由股东亲手创立,股东所提供的物质资本具有相对稀缺性和专用性,而包括知识技能在内的人力资本对企业财富创造的作用不明显,专用性也相对较弱,股东至上理所当然。

(二)利益相关者利益至上时间到上世纪八十年代后,伴随着新兴企业的大规模出现,以知识、技能为代表的人力资本要素在企业发挥的价值超过原股东所持有的资本,该生产要素的所有者同时也承担了企业相应的风险,股东对企业的作用或者重要性逐渐下降,因此公司治理演变成实现包括股东在内的所有利益相关者的利益,不单单谋求股东权益的最大化.(三)万科股权争夺战从公司治理领域来看,万宝之争是“股东利益至上"与“利益相关者利益至上”争论的在中国一个现实版本.从企业理论的层面来看万科的股权争夺战,万宝之争是公司治理基于委托代理理论,还是基于“企业是一种契约联结体”的理论。

”宝万“之争研究报告“宝万之争”,这在当年的商业领域可是掀起了一场轩然大波。

咱就来好好说道说道这事儿。

还记得那时候,我正跟几个朋友在咖啡馆闲聊。

旁边桌的几个商务人士正热火朝天地讨论着“宝万之争”,那神情激动的,好像他们自己就是这场大战的主角。

这引起了我的好奇,回去后我就仔细研究了一番。

“宝万之争”说白了就是宝能系和万科之间的股权争夺大战。

宝能系那是来势汹汹,大量买入万科的股票,试图取得控制权。

万科这边呢,自然也不会轻易就范。

万科,那可是地产界的巨头,多年来在房地产市场上呼风唤雨。

它的品牌、管理团队以及市场地位那都是响当当的。

而宝能系,就像是一个突然崛起的挑战者,凭借着雄厚的资金实力,想要在万科的版图上插上一脚。

这其中的利益纠葛那叫一个复杂。

宝能系为啥要这么干?说白了,就是看上了万科的优质资产和未来的发展潜力。

万科的股价相对被低估,宝能系觉得这是个绝佳的投资机会。

而且一旦掌控了万科,能带来的好处可不是一星半点。

万科这边呢,王石等管理层肯定不愿意自己辛辛苦苦打造的企业被别人轻易夺走控制权。

他们四处奔走,寻找各种支持和解决方案。

这场争斗对市场的影响那也是相当大的。

万科的股价那是上蹿下跳,股民们的心也跟着七上八下。

整个地产板块都跟着波动,相关的金融机构也紧张得不行。

从监管层面来看,“宝万之争”也引发了对保险资金运用、上市公司治理等一系列问题的思考和监管的加强。

再来说说双方的策略。

宝能系是简单粗暴,就是买买买。

万科这边则是打出了一套组合拳,又是拉盟友,又是向监管部门申诉。

这就像是一场没有硝烟的战争,双方你来我往,互不相让。

最后,这场争斗在各方的协调和努力下,算是有了一个相对平和的结局。

回过头来看,“宝万之争”给我们带来了很多启示。

对于企业来说,股权结构的合理性至关重要,要时刻警惕潜在的“野蛮人”。

对于投资者来说,不能只看到眼前的利益,要深入了解企业的内在价值和风险。

对于监管部门来说,要不断完善制度,加强对市场的监管,保障市场的公平和稳定。

基于股权争夺视角解读“宝万之争”作者:於张嵘来源:《大经贸》 2020年第5期於张嵘福建师范大学福建福州 350000【摘要】本文首先对万科和宝能进行介绍,对股权争夺事件进行了回顾,在此基础上对“宝万之争”事件的过程及结果进行详尽分析,并给出相应的政策建议。

【关键词】宝万之争股权之争公司治理一、背景介绍(一)万科介绍。

万科集团成立于1984年,1991年以109亿元的注册资本在深交所上市。

上市一年后,万科将核心业务范围规划在大众住宅项目,同时转变战略布局。

在房地产开发和物业服务行业,其规模一直处于领先地位。

管理模式一直是职业经理人形式,股权结构并不集中。

上市成功后,万科吸引了相当规模的社会投资者,以低价募集到了相当数量的社会资金。

投资者对万科业绩的稳定增长和公司治理表示看好,因此在资本市场中万科是代表性地产蓝筹股。

(二)宝能介绍。

宝能集团始创于20世纪90年代初,其核心为深圳市宝能投资集团有限公司,注册资本3亿元,姚振华掌握100%股权。

经过长期发展已形成七大产业板块,包括金融业、制造业、服务业等产业,并制定了向制造、向科技、向民生发展的战略方向。

宝能集团子公司和核心企业,涵盖民生、金融、物业、旅游、物流等产业。

二、具体分析(一)股权冲突。

此次股权争夺过程中,在创始人及其管理层和股东及外部资本投资者之间主要存在三种股权冲突:一是当宝能举牌万科,万科创始人王石与宝能实际控制人姚振华谈判未成功时,股权冲突开始出现,表现为万科及其管理层与宝能之间的冲突,这一冲突贯穿始终。

二是当万科管理层计划引入“白衣骑士”深圳地铁导致原有股东股权被稀释时,原大股东华润与万科管理层出现的股权冲突。

三是当恒大等持续增持万科股票时,又与万科管理层之间产生的股权冲突。

(二)过程分析。

万科股权之争大致分为四个阶段:一,宝能不断举牌成为万科第一股东;二,万科为摆脱宝能控制对股票进行停牌;三,恒大、深圳地铁等不断增持万科股票,进入多方争夺阶段;四,恒大转让万科股权,王石交棒郁亮,股权之争落下帷幕。

“宝万之争”实质是投资⽅与创始⽅的控制权之争“宝万之争”实质是投资⽅与创始⽅的控制权之争从去年就开始的宝能系与万科撕逼⼤战(“宝万之争”),⽽今⼜在双⽅拉锯战的升级换代下再度霸屏,各种吐槽、灌⽔、起哄、围观。

不妨也凑个热闹,华润相当于万科的“防护罩”,第⼀⼤股东担着主要责任。

王⽯多了这⼀“⽀柱点”,却并未与⼤股东这种⾝份相匹配,不掌握控制权,也就是华润这⼀⽀柱点没有落在“王”字头上⽽做万科的“主”,⽽是落于其中成“⽟”。

王⽯⽆疑是万科的灵魂⼈物,“防护罩”相当于宝盖头,这么着就成了“宝”,可见万科与宝能系早就注定有控制权之争了。

万科另⼀重要⼈物郁亮,⽆“防护罩”⽆“⽿”后代之以三把“⼔⾸”,此为“能”,这预⽰着郁亮必将被清出万科管理层。

从解字⾓度来看,宝能肢解万科两⼤重要核⼼⼈物在引⼊华润但并没有让其获得控制权那时便有了结局。

其实,“宝万之争”早在万科引⼊华润时便已注定,庞⼤的央企为万科开疆拓⼟征程保驾护航,背靠⼤树,发展永固。

本来万科就颇有政界背景,⽽地产⼜绝对与政界关涉甚深,其中的利益输送,尤其拿地环节,以及⼀放好⼏年不进⾏开发却不依法予以罚款(闲置⼀年)甚⾄⽆偿收回(闲置两年)来看。

有了华润,尤其还是个甩⼿⼤掌柜,万科核⼼管理层(基本是创始成员)甭提多开⼼多随⼼所欲了。

拉来投资⽅,却能保持总体经营发展不受其影响,这简直不可思议,这种模式也是多少创业者在拉投资时所梦寐以求的吧,但现实是少之⼜少。

作为第⼀⼤股东,风险责任与收益分红应匹配,⽽保证这种匹配就需要对应的实际控制权。

在企业的发展过程中,常常会出现投资⽅与创始团队控制权之争的问题,如何平衡是关键。

⼤股东名存实亡,这明显不符合法律规定,也不符合情理。

创始团队逐步让渡股权变现,继续控制企业同样说不通。

好处全占了,哪有这种事,尤其激烈的商业竞争中。

万科⼀开始的股改本来确实很有积极意义,但道德与情怀不能当饭吃,更不能对抗法律与市场规则。

在引⼊华润后,同样没有重视这个问题,并不是每⼀个⼤股东都可以是“华润”,⽢愿做甩⼿掌柜,他们当然会更在意能否控制⾃⾝的投资回报。

万宝股权之争事件回顾及相关分析一、万宝股权之争(一)万科集团概况1、公司创建及业务状态万科企业股份有限公司,成立于1984年,总部位于深圳,创始人王石。

1988年进入房地产行业,2013年起开始尝试海外投资。

现为国内领先的房地产公司,主营业务包括房地产开发和物业服务。

业务涉及全国66个城市及5个海外城市。

万科是中国少有的,治理透明,具有现代管理理念的公司。

今年万科有望入围世界500强,成为唯一家纯房地产公司。

2015年标普和惠誉评级维持BBB+,穆迪由Baa2上调为Baa1。

2、上市状况及股东构成(1)上市状况公司在深交所和港交所上市,交易代码深交所:000002、港交所:2202。

截止2016年3月31日,股东总数272085个,总股数110.39亿,其中A股97.24亿、H股13.15亿。

截止到2016年7月14日的近2年股市状态A股2015年12月18日停盘至2016年7月4日开盘。

2016年7月13日SNL网站显示的上海证交所市场数据为:发行总股数110.39亿,股价18.32元/股,位于52周股价中值点(52周股价12.52-24.43元/股)。

市值1960.8亿元,企业价值2722.4亿元。

(2)股东构成万科的股权结构松散,长期没有控股股东或实际控制人(控股股东持股30%以上)。

截至2015年12月31日,宝能系深圳钜盛华股份有限公司及其一致行动人持股24.26%,为万科第一大股东,国企华润集团持股15.24%为第二大股东。

注1: H股股份总和。

3、财务及运营状况截至2015年底,公司总资产6114.9亿元,总负债4751.8亿元,负债率77.7%(年报文字表述42.94%。

截至2016年一季度末,公司净负债率为25.45%,保持行业低位。

)现金及等价物517.5亿元。

2015年总收入1843.18亿元,净利润259.5亿元,同比增长34.5%。

归属股东的净利润181.2亿元,同比增15.1%。

宝万之争案例分析宝万之争是一起备受关注的商业纠纷案件,涉及到宝洁公司与万宝路公司之间的商标权纠纷。

这起案件在商业界引起了广泛关注,也给我们提供了许多值得思考的问题和启示。

在这篇文档中,我们将对宝万之争进行深入分析,探讨其背后的商业逻辑和法律问题。

首先,让我们简要回顾一下宝万之争的起因。

宝洁公司拥有“宝洁”和“P&G”等商标,而万宝路公司则拥有“万宝路”商标。

在市场竞争中,宝洁公司指控万宝路公司侵犯了其商标权,引发了这场商标权纠纷。

双方在法庭上展开了激烈的辩论,最终案件得到了解决,但这场纠纷给商业界带来了深刻的反思。

宝万之争案例反映了商标权保护的重要性。

商标是企业在市场竞争中的重要资产,它不仅是企业形象的象征,也是产品质量和信誉的保证。

在市场经济条件下,商标的保护显得尤为重要。

宝洁公司之所以选择维护自己的商标权,就是为了保护其在市场上的地位和声誉。

而万宝路公司也必须尊重他人的商标权,遵守市场规则,这是企业应尽的责任。

此外,宝万之争案例也引发了对商业竞争的思考。

在市场经济中,竞争是不可避免的,但竞争应该是健康、公平的。

企业在竞争中应该遵守市场规则,尊重他人的合法权益,不得采取不正当手段获取竞争优势。

宝洁公司和万宝路公司之间的竞争应该是在合法、公平的基础上展开,不应该侵犯他人的合法权益。

最后,宝万之争案例也给我们提出了对商业纠纷解决的启示。

在商业活动中,纠纷是不可避免的,但如何解决纠纷是关键。

企业在面对纠纷时,应该本着诚实守信、合法合规的原则,通过协商、调解等方式解决纠纷,避免走上法律诉讼的道路。

法律诉讼不仅耗费时间和金钱,还会对企业形象和声誉造成影响,因此,避免纠纷的发生,或者通过和解等方式解决纠纷,是企业应该重视的问题。

综上所述,宝万之争案例给我们提供了许多值得思考的问题和启示。

商标权保护、商业竞争、商业纠纷解决等问题,都是我们在商业活动中需要重视的问题。

希望通过对宝万之争案例的分析,能够引起大家对商业活动中的法律和道德问题的重视,促进商业活动的健康发展。