抗菌药物需要控制静脉滴注

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

抗菌药物的静脉滴注速度(1)过快常可因静脉炎和某些严重反应(癫痫等)而影响治疗效果。

氨基糖苷类和多粘菌素类等的每次静滴时间不宜少于1h,以免产生对神经肌肉接头的阻制作用。

对于治疗指数窄的氨基糖苷类、静脉滴速的控制更为重要。

氨基糖苷抗生素对肾脏和听力及前庭功能的毒性反应较大,持续高浓度引起的耳毒性反应可致永久性耳聋,婴幼儿可致终身聋哑,后果严重。

氟喹诺酮类和亚胺培南-西司他丁注射液的每次静滴时间宜为1-2h,不然即可因脑内药物浓度过高而导致包括癫痫在内的一些中枢神经系统症状。

红霉素乳糖酸盐对静脉的刺激性特强,1g量宜溶于1000ml 0.9%氯化钠液中(1mg/ml),最高也不可超过1.5mg/ml,以免患者不易耐受,静滴时间一般为5h左右。

滴注速度过快或浓度过高,易发生静脉内疼痛或血栓性静脉炎,以静注时为甚,烧伤病人更易发生,故用时应稀释至0.1%浓度以下,缓慢滴注。

四环素盐酸盐和万古霉素的每次静滴时间也需在1h以上。

两性霉素B的静滴浓度不可超10mg/100ml,每次用量先用注射用水溶解,再以5%葡萄糖液稀释,每次静滴时间为6h以上,滴注过快有引起心室颤动或心跳骤停的可能。

盐酸林可霉素静滴时应严格掌握滴速,尤其是心内膜炎患者,注射速度过快可引起昏厥,血压下降,心电图改变,心跳及呼吸停顿等严重反应。

必须静注时,应稀释后缓慢注射,一般1克可溶于输液100毫升中,1小时滴完或600毫克溶于5%葡萄糖液或生理盐水250毫升中,8-12小时一次。

万古霉素滴注过快可引起“红人综合症”输入药液过浓可致血栓性静脉炎,应适当控制药液浓度和滴速。

(2)大多数β内酰胺类可于静脉内快速滴注,每次用量溶于100-250ml溶液中在30min-1h内滴入。

感染性心内膜炎的病原菌常深藏在生物内,血中药物必须有较高的浓度才能渗入而发挥作用,因此应采用较大量具有杀菌作用的抗菌药物(β内酰胺类加氨基糖苷类),1天量等分2-4次(一般为3次)静滴。

抗菌药物合理使用规范应根据药物的特点、患者的情况和感染部位选择合适的给药途径。

口服给药方便、经济,但对于严重感染或胃肠道吸收不良的患者,应考虑静脉给药。

对于局部感染,可选用外用或局部给药途径。

4.疗程:应根据病情和药物特点制订合理的疗程,一般情况下,疗程应不少于7天,严重感染或病情复杂的患者可适当延长疗程。

5.联合用药:应根据病原菌的特点和药敏结果,结合临床情况,合理选择联合用药方案,以提高治疗效果和预防耐药性发生。

二、抗菌药物治疗性应用的注意事项一)严格掌握抗菌药物的适应证、禁忌证和不良反应临床医师应仔细掌握各种抗菌药物的适应证、禁忌证和不良反应,严格按照药物说明书和临床指南使用抗菌药物,避免滥用和误用。

二)合理使用广谱抗菌药物广谱抗菌药物具有广泛的抗菌活性,但容易导致细菌耐药性的发生。

因此,在使用广谱抗菌药物时,应严格掌握适应证,避免滥用和过度使用,同时应加强细菌耐药性监测和控制。

三)避免不必要的联合用药联合用药可以提高治疗效果和预防耐药性发生,但不必要的联合用药会增加不良反应和药物费用,同时也容易导致细菌耐药性的发生。

因此,在选择联合用药方案时,应根据病原菌的特点和药敏结果,结合临床情况,合理选择联合用药方案。

四)避免滥用抗菌药物抗菌药物的滥用会导致细菌耐药性的发生和传播,加重患者病情,增加治疗费用,甚至危及生命。

因此,临床医师应严格掌握抗菌药物的适应证,避免滥用和误用抗菌药物。

五)加强细菌耐药性监测和控制细菌耐药性是当前临床治疗面临的严峻问题,加强细菌耐药性监测和控制是保障抗菌药物临床合理使用的重要措施。

临床医师应加强对细菌耐药性的了解和掌握,合理使用抗菌药物,减少细菌耐药性的发生和传播。

1.对于轻症感染,应该选择口服吸收完全的抗菌药物进行治疗,而不必采用静脉或肌内注射给药。

对于重症感染和全身性感染患者,初始治疗应该采用静脉给药,以确保药效。

当病情好转后,应该及早转为口服给药。

2.局部应用抗菌药物应该尽量避免。

抗菌药物的给药方法(一)口服制剂一般于饭前1小时或饭后2小时服用为宜。

(二)大多数抗菌药物无论口服、肌注或静脉用药,应每6-12小时给药一次;要尽量避免白天一次用药,其它时间停用的给药方法。

24小时持续静滴一般无此必要。

另外还需注意:1、大多数B-内酰胺类抗菌药物静脉滴注时,要采用分次给药方案,将每次剂量溶于100-250ML液体内0.5-1小时滴入,结合该药物的半衰期+PAE(抗菌药物后效应)制定q8h 或q12h给药,药物应临时配制。

亚胺培南—西司他丁、万古霉素等药的滴注时间应〉1小时。

2、大环内酯类(红霉素、白霉素)及多烯类抗菌药物(二性霉素)可采用每日一次给药方案,以避免毒性反应。

静脉滴注需要数小时。

3、氨基糖苷类抗菌药物,因半衰期及PAE相应较长,加上剂量依赖型等作用,应采用每日一次给药方案,可用肌注或静脉滴注(大于1小时),不宜静脉推注,不宜与B-内酰胺类药物同瓶滴注。

一般疗程最长不宜超过14天。

抗菌药物的预防应用(一)一般不主张以预防为目的而应用抗菌药物,特别是滥用广谱抗菌药物。

对内科无感染征象的心血管病、脑血管意外、恶性肿瘤、糖尿病、非感染性休克、慢性肾脏疾病,一般不应预防性应用抗菌药物。

(二)非手术科室预防用药主要限于风湿热、流行性脑脊髓膜炎、结核病、疟疾、流感杆菌感染、真菌、其它传染性疾病等。

(三)胃肠道手术及胆囊炎手术前1小时可给予抗菌药物预防治疗。

对其它选择性手术,特别是心脏手术、颅内手术及骨、关节手术、矫形手术等可在术前一天开始应用抗菌药物。

(四)手术后预防用药的指征:1、手术视野显著污染。

2、手术范围大、时间长,污染的机会大。

3、异物植入手术。

4、手术涉及重要器官,一旦发生感染将造成严重后果。

5、高龄或免疫缺陷患者。

手术预防用药的方法:接受清洁手术者,在术前0.5-2小时内给药,或麻醉开始时给药。

如果手术超过3小时或失血量大于1500ML,可在手术中给于第二剂,总的预防用药时间不超过24小时,个别情况可延长48小时。

最新抗菌药物临床应用指导原则抗菌药物是治疗感染性疾病的重要手段之一,但由于滥用和不当使用抗菌药物导致了细菌耐药性的增加,给临床治疗带来了困难。

为了合理使用抗菌药物,国内外制定了一系列抗菌药物临床应用指导原则,旨在指导医生正确选择和使用抗菌药物。

首先,抗菌药物应用的原则是“明确诊断、恰当用药、合理选药、短程治疗”。

明确诊断是指在使用抗菌药物前必须明确患者是否存在感染,感染的种类和致病菌的敏感性。

恰当用药是指根据患者的病情、药代动力学、药物相互作用等因素,合理选药和确定给药途径、剂量和频次。

合理选药是指根据细菌的敏感性和患者的特点,选择对致病菌具有高效杀菌作用且副作用较小的抗菌药物。

短程治疗是指在患者症状明显好转并具备停药条件时,应随时进行停药评价,尽早停药以减少抗菌药物的使用时间。

其次,抗菌药物应用的原则是“口服优先、局部优先、静脉滴注控制推荐”。

口服优先是指对于轻、中度感染或无严重合并症、无肠道功能障碍的患者,首选口服抗菌药物进行治疗。

局部优先是指对于未扩散的局部感染,如皮肤软组织感染、尿路感染等,优先选择局部用药如外用抗菌药膏、滴眼剂等。

静脉滴注控制推荐是指对于重症感染、需要迅速达到高药物浓度的情况,可以使用静脉滴注给予抗菌药物。

此外,抗菌药物应用的原则是“适应症明确、剂量个体化、监测评估”。

适应症明确是指根据感染的类型和致病菌的敏感性,合理选择适应症的抗菌药物。

剂量个体化是指根据患者的病情、机体状况、肝肾功能等因素,调整抗菌药物的剂量和给药频次,以达到最佳疗效和最小副作用。

监测评估是指抗菌药物治疗期间应定期进行病原学、药动学和药效学监测评估,以及监测不良反应,及时调整治疗方案。

最后,抗菌药物应用的原则是“联合治疗、预防合理、改良药物”。

联合治疗是指对于一些复杂感染或多重耐药菌感染,可以选择两种或以上的抗菌药物进行联合治疗,以提高疗效和减少耐药性。

预防合理是指对于高危患者,如手术前、免疫抑制状态患者等,可以使用一次性的预防性抗菌药物,但需要注意适应症和用药时机。

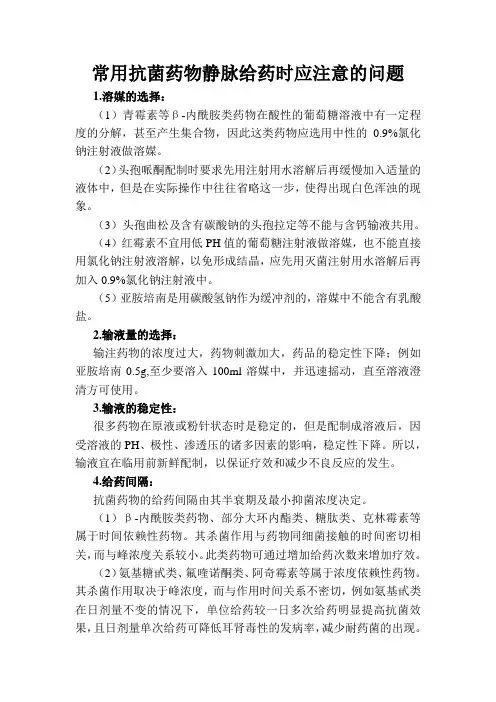

常用抗菌药物静脉给药时应注意的问题1.溶媒的选择:(1)青霉素等β-内酰胺类药物在酸性的葡萄糖溶液中有一定程度的分解,甚至产生集合物,因此这类药物应选用中性的0.9%氯化钠注射液做溶媒。

(2)头孢哌酮配制时要求先用注射用水溶解后再缓慢加入适量的液体中,但是在实际操作中往往省略这一步,使得出现白色浑浊的现象。

(3)头孢曲松及含有碳酸钠的头孢拉定等不能与含钙输液共用。

(4)红霉素不宜用低PH值的葡萄糖注射液做溶媒,也不能直接用氯化钠注射液溶解,以免形成结晶,应先用灭菌注射用水溶解后再加入0.9%氯化钠注射液中。

(5)亚胺培南是用碳酸氢钠作为缓冲剂的,溶媒中不能含有乳酸盐。

2.输液量的选择:输注药物的浓度过大,药物刺激加大,药品的稳定性下降;例如亚胺培南0.5g,至少要溶入100ml溶媒中,并迅速摇动,直至溶液澄清方可使用。

3.输液的稳定性:很多药物在原液或粉针状态时是稳定的,但是配制成溶液后,因受溶液的PH、极性、渗透压的诸多因素的影响,稳定性下降。

所以,输液宜在临用前新鲜配制,以保证疗效和减少不良反应的发生。

4.给药间隔:抗菌药物的给药间隔由其半衰期及最小抑菌浓度决定。

(1)β-内酰胺类药物、部分大环内酯类、糖肽类、克林霉素等属于时间依赖性药物。

其杀菌作用与药物同细菌接触的时间密切相关,而与峰浓度关系较小。

此类药物可通过增加给药次数来增加疗效。

(2)氨基糖甙类、氟喹诺酮类、阿奇霉素等属于浓度依赖性药物。

其杀菌作用取决于峰浓度,而与作用时间关系不密切,例如氨基甙类在日剂量不变的情况下,单位给药较一日多次给药明显提高抗菌效果,且日剂量单次给药可降低耳肾毒性的发病率,减少耐药菌的出现。

5.给药速度及用药顺序:一般情况下,医嘱中很少注明滴注速度和用药的先后顺序,往往由护士凭经验而定,患者更不了解控制滴速的意义,常自己随意调控,造成不良反应。

头孢哌酮、头孢噻肟、头孢曲松、头孢他啶静脉推射速度过快可引起静脉炎,应作徐缓静脉推注或快速静脉滴注。

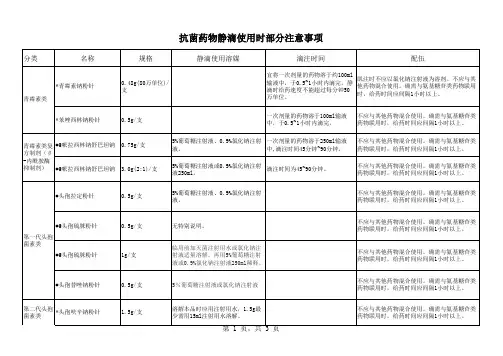

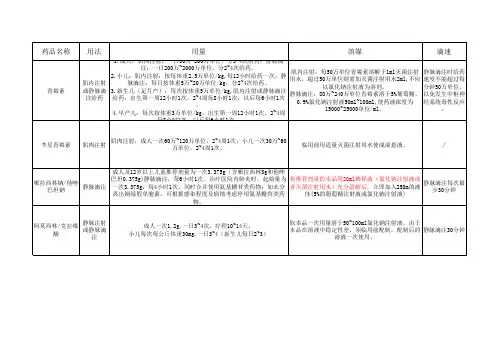

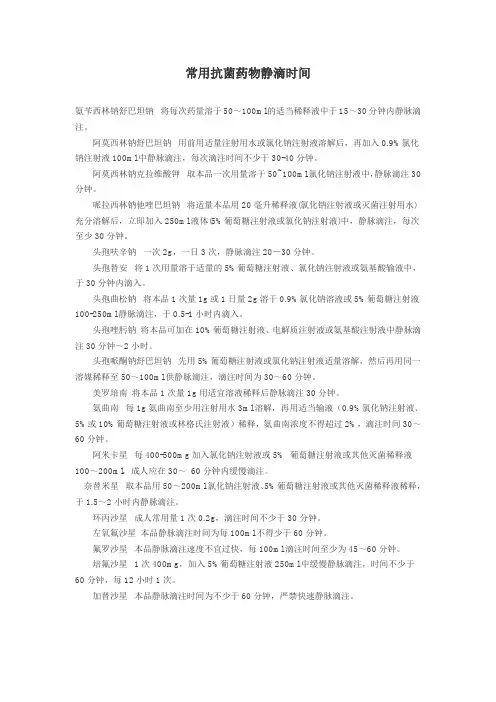

常用抗菌药物静滴时间氨苄西林钠舒巴坦钠将每次药量溶于50~100ml的适当稀释液中于15~30分钟内静脉滴注。

阿莫西林钠舒巴坦钠用前用适量注射用水或氯化钠注射液溶解后,再加入0.9%氯化钠注射液100ml中静脉滴注,每次滴注时间不少于30-40分钟。

阿莫西林钠克拉维酸钾取本品一次用量溶于50~100ml氯化钠注射液中,静脉滴注30分钟。

哌拉西林钠他唑巴坦钠将适量本品用20毫升稀释液(氯化钠注射液或灭菌注射用水)充分溶解后,立即加入250ml液体(5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液)中,静脉滴注,每次至少30分钟。

头孢呋辛钠一次2g,一日3次,静脉滴注20-30分钟。

头孢替安将1次用量溶于适量的5%葡萄糖注射液、氯化钠注射液或氨基酸输液中,于30分钟内滴入。

头孢曲松钠将本品1次量1g或1日量2g溶于0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖注射液100-250ml静脉滴注,于0.5-1小时内滴入。

头孢唑肟钠将本品可加在10%葡萄糖注射液、电解质注射液或氨基酸注射液中静脉滴注30分钟~2小时。

头孢哌酮钠舒巴坦钠先用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适量溶解,然后再用同一溶媒稀释至50~100ml供静脉滴注,滴注时间为30~60分钟。

美罗培南将本品1次量1g用适宜溶液稀释后静脉滴注30分钟。

氨曲南每1g氨曲南至少用注射用水3ml溶解,再用适当输液(0.9%氯化钠注射液、5%或10%葡萄糖注射液或林格氏注射液)稀释,氨曲南浓度不得超过2%,滴注时间30~60分钟。

阿米卡星每400-500mg加入氯化钠注射液或5% 葡萄糖注射液或其他灭菌稀释液100~200ml,成人应在30~60分钟内缓慢滴注。

奈替米星取本品用50~200ml氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液或其他灭菌稀释液稀释,于1.5~2小时内静脉滴注。

环丙沙星成人常用量1次0.2g,滴注时间不少于30分钟。

左氧氟沙星本品静脉滴注时间为每100ml不得少于60分钟。

氟罗沙星本品静脉滴注速度不宜过快,每100ml滴注时间至少为45~60分钟。

临床左氧氟沙星静脉缓慢滴注要点及注意事项左氧氟沙星是一种广谱抗菌药,是我们在日常抗炎治疗中经常使用的抗菌药物之一,属于氟喹诺酮类抗菌药物。

左氧氟沙星作为氧氟沙星的左旋体,其抗菌活性可达到氧氟沙星的两倍,是一种对多部位感染都有治疗效果的广谱抗菌药物,适用于呼吸系统、泌尿生殖系统、消化系统、皮肤组织等部位的各类感染。

静脉缓慢滴注不少于这个时长(1)快速或静脉滴注左氧氟沙星注射液与低血压有关,必须避免。

左氧氟沙星注射液应静脉缓慢滴注,时间不少于60或90分钟,视剂量而定。

左氧氟沙星注射液只能静脉输注,不能肌肉内,鞘内,腹膜内,或皮下给药。

(2)左氧氟沙星口服制剂的服用可以不考虑进食的影响。

建议在至少进食前1小时或进食后2小时服用甲磺酸左氧氟沙星口服制剂。

同一条静脉通路连续输注需“冲管”由于仅可以得到有限的关于甲磺酸左氧氟沙星注射液和其他静脉用药相容性的资料,不得向一次性柔性容器中的预混甲磺酸左氧氟沙星注射液、一次性小瓶中的甲磺酸左氧氟沙星注射液中加入添加剂或其他药物,或者与之从同一条静脉通路输注。

如果使用同一条静脉通路连续输注一些不同的药物,应当在输注甲磺酸左氧氟沙星注射液前后,使用与甲磺酸左氧氟沙星注射液和通过同一通路输注的其他药物相容的注射液冲洗。

药物过量对症给药药物过量表现:喹诺酮类药物过量时,可出现以下症状:恶心、呕吐、胃痛、胃灼热、腹泻、口渴、口腔炎、蹒跚、头晕、头痛、全身倦怠、麻木感、发冷、发热、锥体外系症状、兴奋、幻觉、抽搐、谵狂、小脑共济失调、颅内压升高(头痛、呕吐、淤血性乳头症状)、代谢性酸中度、血糖增高、GOT/GPT/AL-P增高、白细胞减少、嗜酸性粒细胞增加、血小板减少、溶血性贫血、血尿、软骨/关节障碍、白内障、视力障碍、色觉异常及复视。

急救措施及解毒药:(1)输液(加保肝药物):代谢性酸中毒给以碳酸氢钠注射液,尿碱化给以碳酸氢钠注射液,以增加本品由肾脏的排泄;(2)强制利尿:给予呋喃苯氨酸注射液;(3)对症疗法:抽搐时应反复投以安定静脉注射液;(4)重症:可考虑进行血液透析。

抗菌药物使用规范抗菌药物使用规范合理使用抗菌药物是保障公共卫生的重要措施。

以下是合理使用抗菌药物的原则。

1.严格掌握适应症在使用抗菌药物前,应按操作规程采集标本进行细菌培养和药敏试验,并根据药敏试验结果选择或修正原使用的抗菌药物。

对于病情急、危、重者或细菌培养失败者,可以按血清学诊断或临床估计的病原菌选用相应的抗菌药物。

除了掌握抗菌谱外,还必须明确各种抗菌药物的药物动力学及其毒副反应、用药剂量、给药途径和感染部位的药物浓度及其有效浓度的持续时间等。

一般情况下,应避免使用广谱药物和抑制厌氧菌的抗菌药物,以防止宿主自身菌群失调而造成外来细菌的定植和耐药菌株的生长。

使用抗菌药物时应避免与降低抗菌效力或增强毒性的其它非抗菌药物联用。

对新生儿、老年人、孕妇及肝、肾功能损害者,应酌情选用抗菌药物及调整给药方案,并定期做好临床监测。

抗菌药物的疗效因不同感染而异,一般宜继续应用至体温正常,症状消退后72—96小时。

2.不使用抗菌药物的情况病毒性疾病或估计为病毒性疾病者不使用抗菌药物。

发热原因不明者不用抗菌药物,以免导致临床表现不典型或影响病原体的检出而延误诊断和治疗。

病情严重同时高度怀疑为细菌感染,虽然细菌培养阴性仍可有针对性的选用抗菌药物,否则均按最近药敏试验的情况指导用药。

3.局部使用抗菌药物尽量避免皮肤粘膜等局部使用抗菌药物,尤以青霉素、头孢菌素类、氨基糖甙类等不得使用。

必要时可用新霉素、杆菌肽和磺胺胺酰钠、磺胺嘧啶银等。

4.联合使用抗菌药物联合使用抗菌药物必须有明确的指征。

联合使用抗菌药物应能达到协同作用和相加作用的治疗效果、减少毒性、防止或延缓耐药菌株的产生等目的。

但不可无根据地随意联合用药,尤其是无协同、相加作用的甚至是拮抗作用,并可加重毒、副作用及导致耐药菌株生长的抗菌药物的联合应用。

5.严格控制抗菌药物的预防性使用。

6.综合治疗抗菌治疗的同时应重视综合治疗,特别是提高机体免疫力,不过份依赖抗菌药物。

抗菌药物调配与滴速的注意事项

要保证抗菌药物安全合理的使用,减少和尽量避免不良反应的发生,我们医务工作者必须关注抗菌药物的调配和滴速。

如复方氯化钠(林格)液中加入头孢曲松钠会使溶液形成不溶性沉淀,使用到人体可能造成死亡的严重后果。

0.9%氯化钠液中加入氟罗沙星会使溶液沉淀、浑浊;5%葡萄糖液中加入氨苄西林会使溶液沉淀变色;5%葡萄糖液中加入红霉素会使药效下降;

又如药物滴速过快会加重心脏负担,滴速过快影响了疗效易造成不良反应甚至是严重不良反应的发生;氟喹诺酮类或亚胺培南滴速过快可能会造成脑内药物浓度过高,导致一些中枢神经系统不良反应;氟喹诺酮类滴速过快可能会造成呕心呕吐;万古霉素短时间滴速过快会出现红人综合征、低血压等副作用,万古霉素静滴速度过快严重的引起心脏骤停、呼吸衰竭死亡(有相关报道)。

如氨基糖苷类和万古霉素等药物,静脉输注过快,使单位时间内经肾脏排泄的药物浓度过高,可致药物性肾损害和耳毒性。

总结:请严格按照说明书使用配液和控制好液体滴速。

大多数抗菌药物应使用生理盐水做为配液,生理盐水PH为

4.5---7.0中性偏酸,大多数抗菌药物使用生理盐水配液后稳定,但这几种抗菌药物不能用生理盐水配液:阿洛西林钠、氟罗沙星、培氟沙星、多黏菌素B、两性霉素B脂质体、两性霉素B。

根据说明书、相关文献以及PK/PD原则抗菌药物滴速应偏慢,使抗菌药物在体内时间延长更好的达到疗效,减少不良反应的发生。

以下是一些常见抗菌药物的使用时间或滴速:

参考文献

抗菌药物临床应用指导原则(2015年)

抗菌药物临床应用管理办法释义(2012年)陈新谦新编药物学。

抗菌药物使用管理制度抗菌药物使用管理制度1一、坚持合理应用抗菌药物的原则:1、严格掌握抗菌药物使用的适应症、禁忌症,密切观察药物效果和不良反应,合理使用抗菌药物。

2、严格掌握抗菌药物联合应用和预防应用的指征。

3、制订个体化的给药方案,注射剂量、疗程和合理给药方法、间隔时间、途径。

4、密切观察病人有无正常菌群失调,及时调整抗菌药物的应用。

5、注重药物经济学,降低病人抗菌药物的费用支出。

二、各临床医生应掌握抗菌药物的有关知识,在坚持上述原则的基础上,结合病情,合理用药,必要时应邀请负责抗菌药物使用与管理的专家会诊。

住院病人使用抗菌药物,必须在病历中详细记录。

三、护士应熟悉了解各种抗菌药物的药理作用和配制要求,准确执行医嘱,观察病人用药后的反应,并及时记录及报告医生。

四、药剂科应定期为临床医务人员提供有关抗菌药物的信息。

每季度统计本院抗感染药物消耗量,每月抽查两天门诊处方,计算抗感染药物使用率。

住院病人抗感染药物使用率由监控医生按月统计,由医院感染管理科按季度汇总并上报"市院感监控中心〃。

五、医院感染管理科要定期组织业务学习,以提高医生合理使用抗菌药物的水平。

抗菌药物使用管理制度21、根据《抗菌药物临床应用指导原则》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政(20xx)38号)制定本管理制度。

2、抗菌药物是指应用于治疗和控制细菌真菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等病原微生物所致的感染的药物。

3、医院应建立、健全、促进、指导、监督抗菌药物临床合理应用的管理制度,并将抗菌药物合理使用纳入医疗质量和综合目标管理考核体系。

4、医院药物与治疗学委员会负责督导临床合理用药工作,定期与不定期进行监督检查,内容包括:抗菌药物使用情况调查分析,医师、药师与护理人员抗菌药物知识调查及本院细菌耐药趋势分析等;对不合理用药情况提出纠正与改进意见。

检验科与院感染科定期汇总本院细菌耐药情况,向全院反馈,未临床合理用药提供细菌流行病学依据。

关于规范使用抗菌药物一、抗菌药物规范使用基本原则1、个体化用药:严格掌握抗菌药物的适应症、毒副反应和给药剂量、用法,制定个体化的给药方案。

感染性疾病应根据药敏结合临床分析选择药物,避免滥用。

抗菌药物的选择结合临床诊断、感染部位,尽量选用有效、价廉、毒性小的药物,能用窄谱抗菌药物控制的感染,尽量不用广谱,以减少耐药菌株和二重感染的发生。

2、有样必采:在使用或更换抗菌药物治疗前应正确采集标本,做病原学及药敏试验,力求做到“有样必采”。

并根据药敏试验结果选择或更换原来抗菌药物治疗方案。

3、分线管理:根据抗菌药物的抗菌谱、疗效和不良反应分为一、二、三线,并实施分线分级管理。

4、审批制度:使用特殊使用级抗菌药物或二联抗菌药物必须有微生物药敏试验结果为依据,填写《特殊类抗菌药物使用申请表》经审批后方可使用。

5、记录用药:所有使用、更换抗菌药物必须有病程记录,记录内容包括所用药物的通用名称、用药剂量、给药途径和次数、疗程等,必须有合理的病情分析。

6、疗程用药:抗菌药物使用的疗程,一般感染的不超过5天,超过5天的必须有明确的感染证据并在病程记录上具体分析记录。

7、换药有理:抗菌药物的更换,一般感染患者用药72小时(重症感染48小时)后,可根据临床反应或临床微生物学检查结果,决定是否更换所用抗菌药物。

8、联合有据:抗菌药物的联合使用适应症:对单一抗菌药物不能控制的严重、混合或难治性感染,以及既需要长期用药而又使病人免于产生细菌耐药或避免药物的毒副作用的产生,可采用联合用药。

9、拒绝滥用:非感染性疾病和病毒性感染疾病,原则上不使用抗菌药物。

10、预防用药:严格执行卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》有关抗菌药物预防使用的原则和用药方案,不得无针对性使用广谱抗菌药物作为预防感染手段。

预防性使用抗菌药物仅限于外科围手术期及符合预防用药指征的非手术病人。

11、越级用药:以下紧急或危重情况,可越级使用抗菌药物,但须及时填写《越级使用抗菌药物申请表》。

抗菌药物是静推还是静滴1首先要坚持能不输液就不输液的用药原则我国《抗菌药物临床应用指导原则》中明确指出轻症感染可接受口服给药者,应选用口服吸收完全的抗菌药物,不必采用静脉或肌内注射给药。

重症感染、全身性感染患者初始治疗应予静脉给药,以确保药效;病情好转能口服时应及早转为口服给药。

遵循“能不用就不用,能少用就不多用;能口服不肌注,能肌注不输液的原则”。

鉴于60%的药物不良反应发生在输液中,所以能不输液尽量不要输液。

2 选择静脉推注还是滴注要综合考虑抗菌药物采用静脉推注还是静脉滴注的给药方法,不仅与治疗需要有关,还与药物的PK/PD参数(PK:药代动力学,PD:药效动力学),药物的不良反应等有关。

治疗需要:从治疗需要的角度讲,静脉推注是将药物快速推入静脉的一种给药方法,目的在于迅速达到较高的血药浓度,达到快速起效的目的,可用于急救等比较严重的病例;而滴注则是一段时间内保持血药浓度的目的,保持浓度的平稳和持续时间,一般而言滴注的量较大、过快会引起心脏等器官的不适。

PK/PD参数:从PK/PD参数上讲,抗菌药物分为浓度依赖性抗菌药物与时间依赖性抗菌药物。

浓度依赖性抗菌药物:其抗菌活性随着药物浓度的增大而增大。

治疗关键是在保证日剂量不变的情况下,提高药物的峰浓度。

其代表药物有氨基糖苷类、氟喹诺酮类等。

时间依赖性抗菌药物:其疗效与浓度>MIC的时间有关,即治疗的关键是浓度>MIC 的时间。

这类药物当其浓度达到一定程度以后,再增加剂量,其抗菌疗效不再增加。

这类药物应将日剂量分次给药,才能确定较好的临床效果。

其代表药物有β-内酰胺类、大环内酯类、林可霉素类、糖肽类等。

小结理论上讲对于浓度依赖性抗菌药物,采用静脉推注的方法可以增加其峰浓度,能取得较好的临床效果,而对于时间依赖性抗菌药物,延长药物的给药时间,采用静脉滴注的给药方法才能取得较好的临床效果。

但是,许多抗菌药物是不允许静脉推注使用的。

不宜静脉推注的抗菌药物总结如下氨基糖苷类(阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素等)及林可霉素类(林可霉素、克林霉素)因神经肌肉阻滞作用,造成呼吸抑制等;万古霉素静推可致红人综合征、急性肾功能衰竭等;乳糖红霉素静推可导致室性心律不齐,应切记以上药物一定不能静脉推注用药。

需要控制静脉滴速的常用抗感染药物

临床上很多药物都采用静脉滴注的方式给药,但容易忽视其滴注的速度,殊不知静脉滴注速度尤为重要。

静脉滴注速度不仅关系到患者心脏负荷,有的还会影响药物的疗效和稳定性,甚至有的患者因滴注过快导致严重的过敏反应。

控制好静脉滴注速度可大大减少这些不良因素。

一、青霉素类半衰期在1h左右,头孢菌素(第三代的个别品种和第四代除外)的半衰期多在1—2h左右.青霉素和头孢类是属于半衰期相对较短的药物,为了达到药物在体内的有效浓度,这类药物要求在1h内滴完(250ml),快速杀菌,避免药效降低,速度过慢不能达到药物在血内的浓度。

二、林可霉素类抗生素:林可霉素静脉滴注速度过快可引起血压下降,甚至可导致神经肌肉接头传导阻滞而引起呼吸、心跳停止。

因此,林可霉素不可直接静脉注射。

而静脉滴注时,每0.6-1 g 药物需用100 ml 以上溶液稀释,滴注时间应注意不少于1 小时。

克林霉素一般控制在30-60分钟。

三、喹诺酮类抗生素抗生素一般是要求时间在一个小时以上,滴速过快易出现静脉刺激症状(皮疹、瘙痒、红斑、及注射部位发红、发痒或静脉炎症状)和胃肠道反应(恶心、呕吐、腹泻、腹痛等),喹诺酮类药物注射液每100 ml 滴注时间不得少于60 分钟。

特别注意的是左氧氟沙星滴注速度过快易引起静脉刺激症状或中枢系统反应。

在接受左氧氟沙星治疗时,应避免过度阳光暴晒或接触人工紫外线,如出现光敏反应或皮肤损伤时应停用本药。

四、大环内酯类抗生素(红霉素、罗红霉素、阿奇霉素)阿奇霉素的主要不良反应是胃肠道症状,包括恶心、呕吐、腹痛、腹泻。

若滴速过快,会加重其胃肠道反应的发病风险。

这是由于较高浓度的药物作用于胃肠道平滑肌,使胃肠道蠕动增强导致的。

因此,临床上在使用阿奇霉素时,单次静脉滴注时间不宜少于60 分钟,滴注浓度不得高于 2 mg/ml。

五、糖肽类(万古霉素)万古霉素快速推注或短时静滴可使组胺释放,表现出红人综合征,除此之外滴速过快还可使局部血管内药物浓度高,超过了其缓冲应激的能力,在血管受损处堆积,可使内膜受刺激,引起静脉炎。

有时也可致严重低血压。

因此,万古霉素滴注速度宜慢,静脉滴注时间一般控制在60 min 以。

六、硝基咪唑类抗生素:甲硝唑不超过2.5ml/分(100ml不少于40分钟),替硝唑不少于60分钟。

临床工作中如能控制好静脉给药速度,既能保证用药效果,减轻不良反应的发生,又能避免不必要的纠纷,确实需要每一位医务人员引起重视。