3第二章 基因操作的主要技术原理-3

- 格式:ppt

- 大小:5.82 MB

- 文档页数:72

基因工程的主要技术原理基因工程是一种利用现代分子生物学和生物化学技术来对生物体进行基因组的修改、操作和调控的技术。

它的主要技术原理涉及到以下几个方面:1.DNA重组技术:DNA重组是基因工程的核心技术之一、它通过切割不同生物体中的DNA片段,然后重新组合、连接,将特定的基因或基因片段导入到目标组织、细胞或生物体中。

DNA重组技术包括PCR、限制酶切、DNA连接等。

2.遗传转化技术:遗传转化是将外源DNA导入目标生物细胞或组织中的过程。

常用的转化方法包括细菌的转化、植物的遗传转化以及动物细胞的转染等。

3.基因克隆技术:基因克隆是指通过复制DNA片段来得到多个完全相同的基因分子或有关基因分子的方法。

基因克隆包含了DNA提取、DNA扩增、DNA定序等技术。

5.选择标记技术:为了辅助识别和选择已经被转化的细胞或生物体,常常需要在外源基因上引入选择标记基因。

选择标记基因通常携带特定抗性或基因标记,如抗生素抗性基因或荧光蛋白基因。

6.基因表达调控技术:为了使外源基因在目标生物体中得到高效表达,常需对其进行适当调控。

基因表达调控技术包括启动子的选择、转录因子的调控、信号通路的调节等。

7. 基因测序技术:基因测序是确定DNA序列的方法,可用于分析基因组结构、功能和演化。

目前,最主要的基因测序技术是高通量测序技术,如Illumina测序技术和PacBio测序技术。

8.产生转基因生物技术:基因工程的一个重要应用是产生转基因生物。

转基因生物是指通过基因工程技术将外源基因导入到目标生物体中,使其获得新的性状或功能。

常见的转基因生物包括转基因植物、转基因微生物等。

以上是基因工程的主要技术原理。

随着科学技术的不断进步,基因工程技术将进一步发展和应用,为解决人类面临的许多生物学和医学问题提供更好的解决方案。

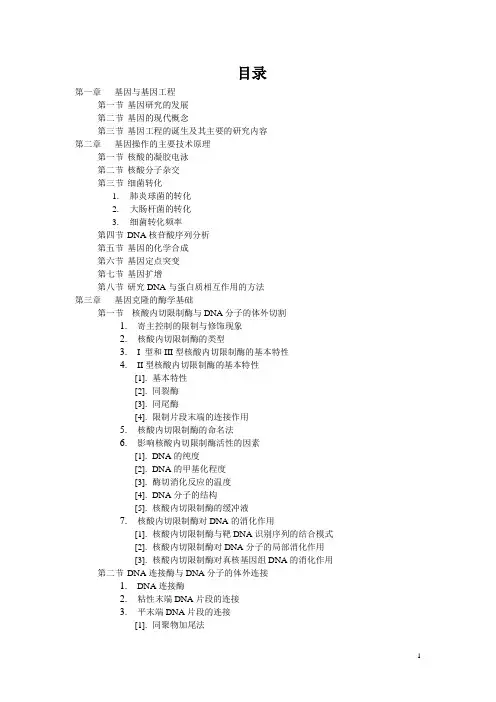

目录第一章基因与基因工程第一节基因研究的发展第二节基因的现代概念第三节基因工程的诞生及其主要的研究内容第二章基因操作的主要技术原理第一节核酸的凝胶电泳第二节核酸分子杂交第三节细菌转化1.肺炎球菌的转化2.大肠杆菌的转化3.细菌转化频率第四节DNA核苷酸序列分析第五节基因的化学合成第六节基因定点突变第七节基因扩增第八节研究DNA与蛋白质相互作用的方法第三章基因克隆的酶学基础第一节核酸内切限制酶与DNA分子的体外切割1.寄主控制的限制与修饰现象2.核酸内切限制酶的类型3.I 型和III型核酸内切限制酶的基本特性4.II型核酸内切限制酶的基本特性[1].基本特性[2].同裂酶[3].同尾酶[4].限制片段末端的连接作用5.核酸内切限制酶的命名法6.影响核酸内切限制酶活性的因素[1].DNA的纯度[2].DNA的甲基化程度[3].酶切消化反应的温度[4].DNA分子的结构[5].核酸内切限制酶的缓冲液7.核酸内切限制酶对DNA的消化作用[1].核酸内切限制酶与靶DNA识别序列的结合模式[2].核酸内切限制酶对DNA分子的局部消化作用[3].核酸内切限制酶对真核基因组DNA的消化作用第二节DNA连接酶与DNA分子的体外连接1.DNA连接酶2.粘性末端DNA片段的连接3.平末端DNA片段的连接[1].同聚物加尾法[2].衔接物连接法[3].DNA接头连接法4.热稳定的DNA连接酶[1].寡核苷酸连接测定法[2].连接酶链式反应(LCR)第三节DNA聚合酶1.DNA聚合酶I与核酸杂交探针的制备[1].DNA聚合酶I[2].DNA缺口转移[3].DNA杂交探针的制备2.大肠杆菌DNA聚合酶I 的Klenow片段与DNA末端标记3.T4 DNA聚合酶和取代合成法标记DNA片段4.依赖于RNA的DNA聚合酶与互补DNA的合成5.T7 DNA聚合酶6.修饰的T7 DNA聚合酶第四节DNA及RNA的修饰酶1.末端脱氧核苷酸转移酶与同聚物加尾2.T4多核苷酸激酶与DNA分子5’-末端的标记3.碱性磷酸酶与DNA脱磷酸作用第五节核酸外切酶1.核酸外切酶VII (exo VII)2.核酸外切酶III (exo III)3.λ核酸外切酶(λ exo)和T7基因6核酸外切酶第六节单链核酸内切酶1.S1核酸酶与RNA分子定位2.Bal1 核酸酶与限制位点的确定第四章基因克隆的质粒载体第一节质粒的一般生物学特性1.质粒DNA2.质粒DNA编码的表型3.质粒DNA的转移[1].质粒的类型[2].F质粒[3].质粒DNA的接合作用4.质粒DNA的迁移作用5.质粒DNA的复制类型6.质粒DNA的不亲和性[1].质粒的不亲和性现象[2].质粒不亲和性的分子基础7.第二节质粒DNA的复制与拷贝数的控制1.质粒DNA复制的多样性2.ColE 1质粒DNA复制的启动3.质粒DNA拷贝数的控制[1].天然质粒拷贝数的控制[2].杂种质粒拷贝数的控制4.质粒复制控制的分子模型[1].抑制蛋白质稀释模型[2].自体阻遏蛋白质模型5.第三节质粒DNA的分离与纯化1.氯化铯密度梯度离心2.碱变性法3.微量碱变性法4.影响质粒DNA产量的因素[1].寄主菌株的遗传背景[2].质粒的拷贝数与分子大小5.第四节质粒载体的构建与类型1.天然质粒用作克隆载体的局限性2.质粒载体必须具备的基本条件3.质粒载体的选择记号[1].高拷贝数的质粒载体[2].低拷贝数的质粒载体[3].失控的质粒载体[4].插入失活型的质粒载体[5].正选择的质粒载体[6].表达型的质粒载体4.第五节重要的大肠杆菌质粒载体1.pSC101 质粒载体[1].应用pSC101 质粒作基因克隆载体的实例一---葡萄球菌质粒基因在大肠杆菌中的表达[2].应用pSC101 质粒作基因克隆载体的实例二---在大肠杆菌中克隆非洲爪蟾2.Col 1质粒载体3.pBR322质粒载体[1].pBR322质粒载体的构建[2].pBR322质粒载体的优点[3].pBR322质粒载体的改良[4].应用pBR322质粒作为基因克隆载体的实例---水稻夜绿体光诱导基因psbA的结构分析4.pUC 质粒载体[1].pUC 质粒载体的结构[2].pUC 质粒载体的优点5.其他重要的质粒载体[1].丧失迁移功能的的质粒载体[2].能在体外转录克隆基因的质粒载体[3].穿梭质粒载体第六节质粒载体的稳定性问题1.质粒载体不稳定性的类型[1].结构的不稳定性[2].分离的不稳定性2.影响质粒载体稳定性的主要因素[1].新陈代谢负荷对质粒载体稳定性的效应[2].拷贝数差度对质粒载体稳定性的影响[3].寄主重组体系对质粒载体稳定性的效应3.随机分配的分子机理[1].通过精巧的控制环路使质粒拷贝数的差度限制在最低的水平[2].通过位点特异的重组作用消除天然质粒的寡聚体[3].通过调节细胞的分裂活动阻止无质粒细胞的产生[4].大肠杆菌素的合成增进了质粒的稳定性4.主动分配的分子机理[1].分配区的结构与功能[2].预配对模型[3].二聚体的解离有助于质粒的主动分配[4].寄主致死功能对质粒稳定性的效应5.第五章噬菌体载体和柯斯载体第一节噬菌体的一般生物学特性第二节λ噬菌体载体第三节柯斯质粒载体第四节单链DNA噬菌体载体第五节噬菌体载体第六章基因的分离与鉴定第一节DNA克隆片段的产生与分离1.基因组DNA克隆片段的产生与分离2.DNA片段的大小分部3.编码目的基因的克隆片段的富集第二节重组体DNA分子的构建及导入受体细胞1.外源DNA片段同载体分子的重组[1].外源DNA片段定向插入载体分子[2].非互补粘性末端DNA分子间的连接[3].最佳连接反应2.重组体分子导入受体细胞的途径[1].重组体DNA分子的转化或转染[2].体外包装的λ噬菌体的转导第三节基因克隆的实验方案1.互补作用基因克隆2.cDNA基因克隆[1].cDNA文库的建立[2].不同丰度mRNA的cDNA克隆[3].全长cDNA的合成[4].cDNA克隆的优越性3.基因组DNA克隆[1].应用 噬菌体载体构建基因组文库[2].应用柯斯质粒载体构建基因组文库4.基因定位克隆[1].拟南芥菜简介[2].RFLP分子标记[3].RFLP作图的原理与步骤[4].染色体步移[5].大尺度基因组物理图谱的构建第四节克隆基因的分离1.应用核酸探针分离克隆的目的基因[1].核酸探针的来源[2].寡核酸探针的的人工合成[3].假阳性克隆的克服2.应用差别杂交或扣除杂交法分离克隆的目的基因[1].差别杂交[2].差别杂交的局限性[3].扣除杂交3.应用mRNA差别显示技术分离克隆的目的基因[1].mRNA差别显示的原理[2].mRNA差别显示的基本过程[3].mRNA差别显示的局限性4.引用表达文库分离克隆的目的基因5.酵母双杂交体系[1].酵母双杂交体系的基本原理[2].酵母双杂交体系的寄主菌株[3].酵母双杂交体系的实验程序第五节重组体分子的选择与鉴定1.遗传检测法[1].根据载体表型特征选择重组体分子的直接选择法[2].根据插入序列的表型特征选择重组体分子的直接选择法2.物理检测法[1].凝胶电泳检测法[2].R-检测环法3.菌落或噬菌斑杂交筛选法4.免疫化学检测法[1].放射性抗体检测法[2].免疫沉淀检测法[3].表达载体产物之免疫化学检测法5.DNA蛋白筛选法6.转译筛选法[1].杂交抑制的转译[2].杂交选择的转译第七章基因的表达与调节第八章真核基因在大肠杆菌中的表达第一节真核基因的大肠杆菌表达体系第二节大肠杆菌的表达载体第三节克隆的真核基因在大肠杆菌中的表达第四节影响克隆基因在大肠杆菌中表达效率的因素第九章植物基因工程第十章哺乳动物基因工程第一节哺乳动物基因转移的遗传选择标记第二节外源DNA导入哺乳动物细胞的方法第三节SV 40病毒载体第四节反转录病毒载体第五节其他的病毒载体第十一章重组DNA与现代生物技术第十二章重组DNA与医学研究第一章基因与基因工程第一节基因研究的发展第二节基因的现代概念第三节基因工程的诞生及其主要的研究内容1.质的新组合,并使之参与到原先没有这类分子的寄主细胞内,而能够持续稳定的繁殖。

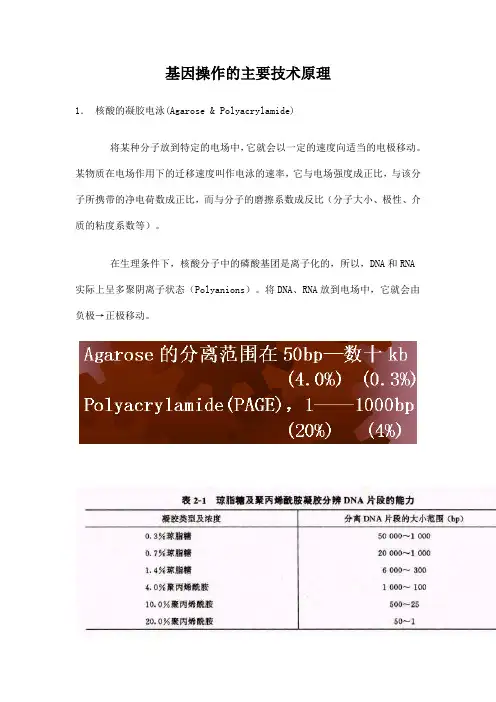

基因操作的主要技术原理1.核酸的凝胶电泳(Agarose & Polyacrylamide)将某种分子放到特定的电场中,它就会以一定的速度向适当的电极移动。

某物质在电场作用下的迁移速度叫作电泳的速率,它与电场强度成正比,与该分子所携带的净电荷数成正比,而与分子的磨擦系数成反比(分子大小、极性、介质的粘度系数等)。

在生理条件下,核酸分子中的磷酸基团是离子化的,所以,DNA和RNA实际上呈多聚阴离子状态(Polyanions)。

将DNA、RNA放到电场中,它就会由负极→正极移动。

在凝胶电泳中,一般加入溴化乙锭(EB)--ethidium bromide染色,此时,核酸分子在紫外光下发出荧光,肉眼能看到约50ng DNA所形成的条带。

DNA的脉冲电泳技术 :PFGE-Pulse-field gel electrophoresis2.核酸的分子杂交技术在大多数核酸杂交反应中,经过凝胶电泳分离的DNA或RNA分子,都是在杂交之前,通过毛细管作用或电导作用按其在凝胶中的位置原封不动地"吸印" 转移到滤膜上的。

常用的滤膜有尼龙滤膜、硝酸纤维素滤膜,叠氮苯氧甲基纤维素滤纸(DBM)和二乙氨基乙基纤维素滤膜(DEAE)等。

核酸分子杂交实验包括如下两个步骤:将核酸样品转移到固体支持物滤膜上,这个过程特称为核酸印迹(nucleic acid blotting)转移,主要有电泳凝胶核酸印迹法、斑点和狭线印迹法(dot and slot blotting)、菌落和噬菌斑印迹法(colony and plaque blotting);将具有核酸印迹的滤膜同带有放射性标记或其它标记的DNA或RNA探针进行杂交。

所以有时也称这类核酸杂交为印迹杂交。

3.细菌的转化所谓细菌转化,是指一种细菌菌株由于捕获了来自另一种细菌菌株的DNA,而导致性状特征发生遗传改变的生命过程。

这种提供转化DNA的菌株叫做供体菌株,而接受转化DNA的寄主菌株则称做受体菌株。