常州城市规划简介

- 格式:ppt

- 大小:177.48 MB

- 文档页数:243

常州城市总体规划(2011-2020)随着城市化进程不断加速,城市规划成为各个城市发展的重要组成部分。

常州作为江苏省的一个重要城市,其城市总体规划(2011-2020)的制定和实施对于常州的可持续发展和城市形象的提升具有重要意义。

本文将对常州城市总体规划进行详细的分析和介绍,以期更好地了解常州城市规划的发展方向和目标。

一、总体规划的背景和意义。

城市总体规划是城市发展的长远规划,是对城市未来发展的宏观布局和指导性文件。

常州城市总体规划(2011-2020)的制定,是为了适应城市快速发展的需要,提高城市的功能和形象,促进城市的可持续发展。

通过规划,可以有效地统筹城市资源,优化城市布局,提高城市的宜居性和竞争力,为城市的长远发展打下坚实的基础。

二、总体规划的目标和发展方向。

1. 城市功能定位的明确。

常州城市总体规划(2011-2020)明确了城市的功能定位,将常州定位为江苏省的重要中心城市和长三角地区的重要城市节点。

在此基础上,规划提出了建设现代化产业体系、完善城市功能布局、提升城市形象和吸引力等目标,为常州的未来发展指明了方向。

2. 城市空间布局的优化。

规划提出了优化城市空间布局的目标,通过合理规划城市的用地利用和建设布局,实现城市功能的集约化和多样化。

同时,规划还提出了加强城市绿地建设、保护生态环境和提升城市景观品质的要求,以提高城市的宜居性和环境质量。

3. 城市基础设施的完善。

规划提出了加强城市基础设施建设的目标,包括交通、水利、供水、供电、供气、通讯、燃气、热力、污水处理等方面。

通过完善城市基础设施,提高城市的服务水平和功能效率,为城市的可持续发展提供有力支撑。

4. 城市产业结构的优化。

规划提出了优化城市产业结构的目标,通过发展现代制造业、高新技术产业、现代服务业等新兴产业,实现产业结构的升级和优化。

同时,规划还提出了加强科技创新、人才引进和培养等方面的要求,为城市的经济发展提供强有力的支持。

常州地铁最新规划方案前言随着城市的快速发展和人口的增加,常州市对于公共交通需求的提升愈发迫切。

为了缓解交通压力并提高交通效率,常州市政府近期发布了最新的地铁规划方案。

本文将就常州地铁最新规划方案进行详细介绍。

现状分析目前,常州市已经建设了1号线和2号线两条地铁线路。

然而,随着城市发展的不断推进,这两条线路已经无法满足市民出行的需求。

据统计,常州市的地铁客流量每年都在不断增长,已经超过了地铁线路的承载能力。

因此,需要进一步拓展地铁网络,以满足更多市民的出行需求。

最新规划方案第三条线路:3号线根据最新规划方案,常州市将继续扩大地铁网络,新建3号线。

3号线将贯穿常州市区,总长度约为40公里,设有30个站点。

该线路将连接常州市核心商业区、政府办公区、居民区等重要地段,方便市民出行。

3号线的建设将通过地下隧道的方式实现,以避免对城市景观和交通的干扰。

同时,车站将设置在市区主要干道沿线,以确保市民就近出行的便利性。

第四条线路:4号线除了建设3号线外,常州市还计划新建4号线。

4号线将连接常州市的南北两个主要交通枢纽,为市民提供更便捷的交通选择。

该线路总长度约为60公里,设有40个站点。

4号线将串联起商业区、工业区、住宅区等重要区域。

4号线将采用地下和高架结合的方式进行建设,以适应不同地形条件和交通需求。

车站将根据各区域的人流和商业发展情况进行设置,以最大程度地服务市民。

其他线路规划除了3号线和4号线外,常州市政府还计划在未来几年内继续扩展地铁网络,新建更多线路。

例如,市政府计划建设5号线、6号线和7号线,以进一步提升地铁的覆盖范围和交通能力。

5号线将连接常州市南部的新兴区域,服务新的商业和住宅区。

6号线将沿常州市东部教育园区建设,方便学生和教师的出行。

7号线将贯穿常州市西部工业区,为工业区员工和商务人士提供出行便利。

结论通过最新的地铁规划方案,常州市将进一步完善公共交通网络,改善市民出行条件。

新建的地铁线路将贯穿城市核心区域和重要区域,方便市民的出行需求。

常州市土地利用总体规划(2006-2020年)文本常州市人民政府二〇一一年九月目录第一章总则 (1)第二章土地利用形势与任务 (6)第三章土地利用战略和调控指标 (12)第四章土地利用结构调整与布局优化 (16)第五章统筹区域土地利用 (23)第六章保护和合理利用农用地 (29)第七章节约集约利用建设用地 (34)第八章协调土地利用与生态建设 (40)第九章中心城区土地利用与控制 (44)第十章区(市)土地利用调控 (49)第十一章土地利用重大工程与重点项目 (54)第十二章规划实施保障措施 (59)第十三章附则 (63)附表.......................................................................... 错误!未定义书签。

第一章总则第一条常州市土地利用总体规划(2006-2020年)主要阐明规划期内常州市土地利用战略,明确常州市土地利用、管理的主要目标、任务和政策,引导全社会保护和合理利用土地资源,是常州市实行最严格的土地管理制度的纲领性文件,是落实土地宏观调控和土地用途管制制度、规划城乡建设用地和统筹各项土地利用活动的重要依据。

第二条常州市行政区域内有关土地利用的各专项规划和行业用地规划均应符合本规划。

第三条规划编制依据1.法律依据(1)《中国人民共和国土地管理法》(2004年)(2)《中华人民共和国城乡规划法》(2007年)(3)《中华人民共和国农村土地承包法》(2002年)(4)《中华人民共和国环境保护法》(1989年)(5)《中华人民共和国水法》(2002年)(6)《中华人民共和国水土保持法》(2010年)(7)《中华人民共和国土地管理法实施条例》(1998年)(8)《基本农田保护条例》(1998年)(9)《中华人民共和国水土保持法实施条例》(1993年)2.相关文件(1)国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[ 2004 ] 28号)(2)国务院办公厅《关于做好土地利用总体规划修编前期工作的通知》(国办发[2005]32号)(3)国土资源部《国土资源部关于做好土地利用总体规划修编前期工作中“四查清、四对照”工作有关问题的通知》(国土资发[2005]182号)(4)《关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见》(国土资发[2005] 196号)(5)《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[ 2008 ] 3 号)(6)《国土资源部关于印发<城乡建设用地增减挂钩试点管理办法>的通知》(国土资发[2008] 138号)(7)《土地利用总体规划编制审查办法》(国土资发[ 2009 ]43号)(8)《国土资源部办公厅关于印发市县乡级土地利用总体规划编制指导意见的通知》(国土资厅发[2009] 51号)(9)《市(地)级土地利用总体规划编制规程》(TD/T1023-2010)(10)《市(地)级土地利用总体规划制图规范》(TD/T1020-2009)(11)《市(地)级土地利用总体规划数据库标准》(TD/T1026-2010)3.相关规划(1)《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》(2)《江苏省土地利用总体规划(2006-2020年)》(3)《江苏省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(4)《常州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(5)《长江三角洲地区区域规划》(6)《常州市土地利用总体规划(1997-2010年)》(7)其他相关规划第四条规划指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以严格保护耕地为前提,以严格控制建设用地为重点,以节约和集约利用土地为核心,坚持从常州实际出发,妥善处理发展与保护、局部与整体、当前与长远的关系,统筹安排土地资源开发、利用和保护,强化土地利用空间管制,不断提高土地资源对经济社会发展的保障能力和综合产出效益,稳步推进城镇化,促进常州市经济社会又好又快发展。

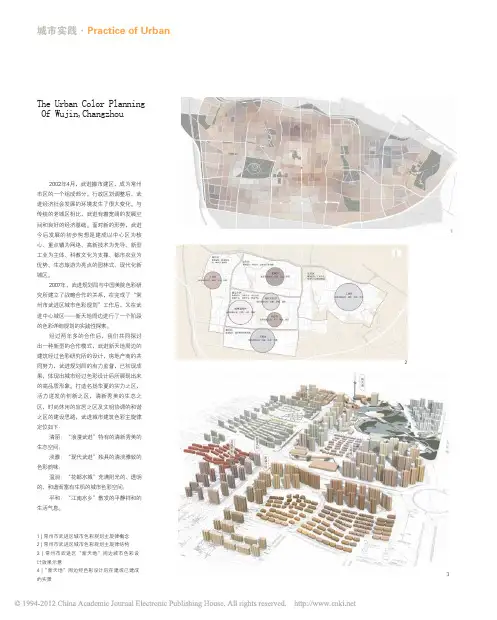

2002年4月,武进撤市建区,成为常州市区的一个组成部分。

行政区划调整后,武进经济社会发展的环境发生了很大变化。

与传统的老城区相比,武进有着宽阔的发展空间和良好的经济基础。

面对新的形势,武进今后发展的初步构想是建成以中心区为核心、重点镇为网络、高新技术为先导、新型工业为主体、科教文化为支撑、都市农业为优势、生态旅游为亮点的园林式、现代化新城区。

2007年,武进规划局与中国美院色彩研究所建立了战略合作的关系,在完成了“常州市武进区城市色彩规划”工作后,又在武进中心城区——新天地周边进行了一个阶段的色彩详细规划的实践性探索。

经过两年多的合作后,我们共同探讨出一种新型的合作模式,武进新天地周边的建筑经过色彩研究所的设计,房地产商的共同努力,武进规划局的有力监督,已初现成果,体现出城市经过色彩设计后所展现出来的高品质形象。

打造名扬华夏的实力之区,活力迸发的创新之区,清新秀美的生态之区,时尚休闲的宜居之区及文明协调的和谐之区的建设思路,武进城市建筑色彩主旋律定位如下:清丽:“浪漫武进”特有的清新秀美的生态空间;淡雅:“现代武进”独具的清淡雅致的色彩韵味;温润:“花都水城”充满阳光的、透明的、和谐而富有生机的城市色彩空间;平和:“江南水乡”散发的平静祥和的生活气息。

The Urban Color Planning Of Wujin,Changzhou 常州市武进区城市色彩规划城市实践·Practice of Urban 1 | 常州市武进区城市色彩规划主旋律概念2 | 常州市武进区城市色彩规划主旋律结构3 | 常州市武进区“新天地”周边城市色彩设计效果示意4 |“新天地”周边经色彩设计后在建或已建成的实景1232009 08 A+C关注 P0395。

常州地铁最新规划方案近年来,随着城市发展的迅速推进,城市交通的需求也日益增长。

为了解决常州市的交通拥堵问题,提高居民出行的便利性,常州市政府决定制定一项最新的地铁规划方案。

本文将详细介绍常州地铁最新规划方案。

一、规划背景在过去几年里,常州市人口不断增加,城市化进程加快,因此交通问题愈发突出。

为满足居民的交通出行需求,常州市政府决定推进地铁建设,以提高城市的交通运行效率。

二、规划目标1. 缓解交通压力:地铁的建设能够分流道路交通压力,提高城市的交通通行能力。

2. 改善出行体验:地铁乘坐舒适便捷,减少通勤时间,提高出行体验。

3. 完善城市规划:地铁作为城市快速交通方式的重要组成部分,能够促进城市规划的有序发展。

三、规划内容1. 线路规划:根据市区的交通状况和人口密度分布,本次规划涵盖了三条地铁线路,分别为1号线、2号线和3号线。

- 1号线:起始站为常州火车站,终点站为新北区,全长约30公里,共设站11座。

- 2号线:起始站为武进区,终点站为天宁区,全长约35公里,共设站14座。

- 3号线:起始站为新北区,终点站为武进区,全长约28公里,共设站9座。

2. 设计特色:- 利用地下空间:地铁线路主要采用地下敷设方式,最大限度地节约城市地面空间。

- 车站布局合理:地铁车站的选址充分考虑市民的出行需求,保证交通枢纽与居民区的畅通连接。

- 公共设施完善:每个地铁站点都将配备无障碍设施、自动售票机、自动闸机等,方便市民乘坐。

四、建设进展目前,常州地铁最新规划方案已经进入了建设阶段。

市政府正在制定相关法规和政策,加强与相关部门的协调,推动规划方案的快速实施。

预计在未来五年内,常州市将完成地铁1号线、2号线和3号线的建设,并逐步投入运营。

五、意义和影响地铁的建设将为常州市带来诸多意义和影响:1. 促进城市经济发展:地铁建设将进一步提升城市形象,吸引更多投资和人才进入常州,推动城市经济的快速发展。

2. 方便居民出行:地铁线路的覆盖将减少居民通勤时间,提高出行效率,同时也减轻道路交通压力,改善了市民的出行体验。

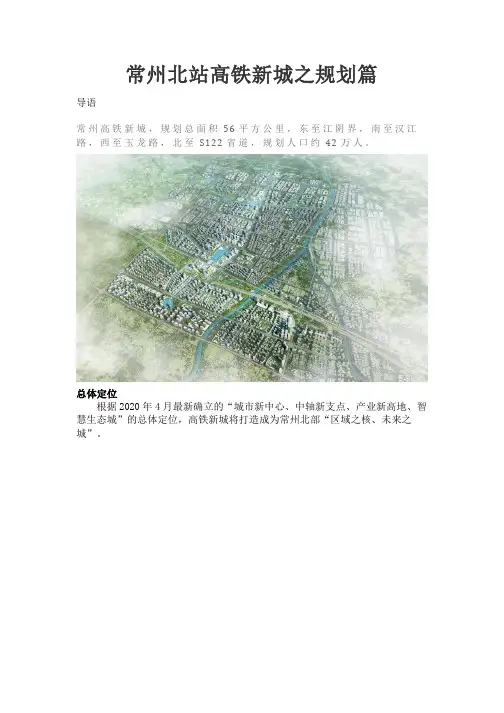

常州北站高铁新城之规划篇导语常州高铁新城,规划总面积56平方公里,东至江阴界,南至汉江路,西至玉龙路,北至S122省道,规划人口约42万人。

总体定位根据2020年4月最新确立的“城市新中心、中轴新支点、产业新高地、智慧生态城”的总体定位,高铁新城将打造成为常州北部“区域之核、未来之城”。

六大发展重点:■一是打造创新智造的前沿产业高地,■二是建设产城融合的生态创智新城,■三是构筑蓝绿相融的生态活力空间,■四是构建便捷安全的立体交通网络,■五是布局功能完善的公共服务设施,■六是塑造风貌独特的标志性建筑群总体规划2014年至今,常州高铁新城其实进行了多次规划调整,规划面积由24平方公里扩大到56平方公里,定位的关键词也从单一的商务上升到复合中心。

2014年•规划范围:沪蓉高速以北、S122省道以南、藻江河以西、龙江路以东,面积24平方公里•总体定位:新龙国际商务城•功能分区:一轴、两带、八区2018年•规划范围:道路范围未变化,面积26平方公里•总体定位:北部之核——新龙国际商务中心•功能分区:一心、两轴、两带、五区2020年5月•规划范围:东至江阴界、南至黄河路、西至玉龙路,北至S122省道,总用地面积约56平方公里•总体定位:城市新中心、中轴新支点、产业新高地、智慧生态城•功能分区:研究与优化中,重点发展“一核一心”2020年9月,常州高铁新城规划设计方案正式发布。

计划总投资约1126亿元,按照“统一规划、分步实施”的总体要求和“一年打好基础、三年基本成形、五年展现风貌”的工作部署,目前已经完成56平方公里总体规划和10平方公里核心区城市设计。

空间布局空间布局分为56平方公里总体规划与10平方公里核心区城市设计两个层次。

56平方公里的总体规划,形成“两轴三心、南厅北苑”的特色空间结构布局。

“两轴三心、南厅北苑”:■两轴:即长江路与乐山路之间南北向的城市中轴,京沪高铁、沪蓉高速之间东西向的生态绿轴。

常州市土地利用总体规划第一章总则第1条规划的范围规划范围为常州市行政辖区,包括武进、金坛、溧阳三辖市和郊区、戚区、新区、天宁、钟楼五城区范围内的全部土地,总面积为4372平方公里。

第2条本规划与相关规划的协调、衔接本行政辖区内涉及土地利用的专项规划(含农业用地规划、城市总体规划、村镇建设规划、交通规划、水利规划等),在用地控制指标、空间布局、规模等与本规划应互相一致。

各项非农建设用地规模不得突破土地利用总体规划规定的规模和指标。

第3条土地利用总体规划的编制依据和指导思想根据《中华人民共和国土地管理法》、《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理、切实保护耕地的通知》(中发[1997]11号)以及江苏省人民政府《关于认真做好土地利用总体规划编制、修订实施工作的通知》的要求,坚持从实现《常州市国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远期目标》出发,进一步落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,对土地实行用途管制制度,做好与城市建设、“两区”划定、生态环境保护等有关规划的衔接。

把保护耕地和提高土地利用率作为重点,在确保全市耕地总量动态平衡的前提下,合理安排各业用地,努力促使土地利用方式由需求决定供给向供给引导和制约需求的转变,促进土地资源集约利用和优化配置,为我市经济持续快速健康发展服务。

第4条修编规划的原则1、严格保护基本农田,控制非农业建设占用农用地;2、提高土地利用率;3、统筹安排各类、各区域用地;4、保护和改善生态环境,保障土地的可持续利用;5、占用耕地与开发复垦耕地相平衡。

第5条规划期限以1996年为基期年,2010年为规划年。

其中,1997~2000年为近期,2001~2010年为远期。

第6条本规划采用的基础资料(1)常州市土地利用现状调查成果;(2)常州市国民经济统计资料。

第二章土地利用现状和潜力第7条土地利用现状根据土地利用现状调查,全市1996年土地总面积为43.72万公顷(655.80万亩)。

常州高铁新城规划方案第1篇常州高铁新城规划方案一、项目背景随着我国城市化进程的加快,高铁新城作为城市拓展的新空间,已成为各地区关注的焦点。

常州作为长江三角洲地区的重要城市之一,其高铁新城的建设具有重大战略意义。

本规划方案旨在充分发挥常州高铁新城的区位优势,打造一个具有产业集聚、生态宜居、交通便捷、文化特色鲜明的高品质现代化新城。

二、规划目标1. 构建具有竞争力的产业结构,促进产业转型升级,实现高质量发展。

2. 打造生态宜居的空间环境,提高居民生活品质。

3. 优化交通网络,提高区域互联互通水平。

4. 弘扬地方文化,塑造特色鲜明的城市形象。

三、规划范围与期限1. 规划范围:常州高铁新城规划范围北至新龙路,南至沪宁高速,西至新闸路,东至青洋路,总面积约为80平方公里。

2. 规划期限:2021年至2035年。

四、规划内容1. 产业发展规划(1)产业定位:以高端装备制造、现代服务业为主导,打造具有竞争力的产业集群。

(2)产业布局:构建“一心两轴三区”的产业空间布局。

一心:高铁新城核心区,重点发展总部经济、金融服务、商务办公等高端服务业。

两轴:分别为沿新龙路和沪宁高速的产业发展轴,串联各产业园区,形成产业发展带。

三区:分别为高端装备制造区、现代服务业集聚区、生态居住区。

2. 空间布局规划(1)居住用地规划:结合生态宜居理念,规划居住用地占比约为40%,重点布局在新城南部和东部地区。

(2)公共设施用地规划:规划公共设施用地占比约为20%,包括教育、医疗、文化、体育等公共服务设施。

(3)绿地系统规划:构建“一心、两带、多园”的绿地系统,提高城市生态环境质量。

一心:高铁新城生态绿心,重点打造生态公园。

两带:分别为沿新龙路和沪宁高速的生态绿带,形成绿色廊道。

多园:规划多个社区公园,满足居民日常休闲需求。

3. 交通规划(1)对外交通:加强与周边城市的互联互通,完善高速公路、国省道、铁路等交通网络。

(2)公共交通:优化公交线路,提高公交覆盖率,构建高效、便捷的公共交通体系。

常州市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要公布日期: 2021-05-09 来源: 市发改委 扫瞄次数:1551 字体: 【大中小】 常州市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要序言“十二五〞时期是我市转型升级、向现代化目标迈进的要害时期。

“十二五〞规划是贯彻落实科学开展瞧,加快转变经济开展方式的重要规划。

?常州市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?〔以下简称?规划纲要?〕是依据中共常州市委十届十次全体会议通过的?中共常州市委关于制定常州市国民经济和社会开展第十二个五年规划的建议?编制的。

在规划编制过程中,组织开展了对“十一五〞规划实施情况的评估,进行了“十二五〞开展重大课题研究和咨询,汲取了有关区域规划和专项规划的研究成果,广泛听取并采纳了专家学者、社会各界的意见和建议,并与国家、省有关规划进行了衔接。

本?规划纲要?是本市国民经济和社会开展的战略性、纲领性、综合性的总体规划,要紧阐述“十二五〞期间全市国民经济和社会开展的战略思路和目标、开展重点和方向、要紧任务和措施,是政府履行经济调节、市场监管、社会治理、公共效劳职责以及引导市场主体开发方向的重要依据,也是编制和实施本市国民经济和社会开展各类专项规划、辖市区规划、年度方案以及制定相关政策的重要依据。

本?规划纲要?经常州市第十四届人民代表大会第四次会议批准,公布实施。

第一篇站在新的起点上第一章 “十一五〞开展取得突出成就“十一五〞时期经受巨大考验,取得巨大成就。

全市人民深进贯彻落实科学开展瞧,紧紧围绕富民强市、“两个领先〞的总目标,有效应对国际金融危机的严峻冲击,全力以赴加快创新创业,主动作为优化经济结构,加大力度改善社会民生,在全省领先建成全面小康社会,“十一五〞规划确定的要紧目标任务全面完成。

“十一五〞时期是我市结构调整方向最明确、成效最明显的时期,是我市民生改善最突出、百姓得实惠最多的时期,是我市城乡建设投进最大、面貌变化最大的时期,是我市重大工程不断突破、开展后劲不断增强的时期,也是我市碍事力不断扩大、对外形象迅速提升的时期。

常州市城市总体规划(2002-2020)纲要编制征集意见摘要常州市城市总体规划编制办公室二00三年五月十二日编者按:为了广泛吸收市民对《常州市城市总体规划(2003)纲要》意见,曾于2003年3月10日分别在《常州日报》、《常州晚报》刊载意见征集。

二个多月来,广大市民踊跃参加《意见征集》,收到回函二百余封,参加意见征集活动的有干部、知识分子、工人、农民、中学生、退休职工,残疾人等等,他们投入了很多精力,提出了许多宝贵意见。

由于篇幅原因,我们将征集意见中选择题产意见归纳和摘要如下:1.大多人认为,我们提出的城市发展目标表达非常确切。

也有许多人提出了自己的看法,滨江临湖不够确切。

2.许多人认为城市未来功能表述非常确切,部分人认为表述不够确切,并提出自己的表述:把常州建设成为“现代化制造业发达的国际名都”(张育捷,青山路小营盘65号)。

3.发展成5万人的重点中心镇,一些同志提出了卜弋、夏溪、焦溪等等。

4.应打通的“丁”字形道路,提出了迎宾路、横兴路、工舍路、光华路、北环路、北太平桥路、陈渡南路、晋陵路直通312国道、延陵西路向西延伸等等。

5.应拓宽的道路有:浦南路、常戚路、晋陵中路、永宁地道、常焦地道、会馆滨路、青龙路、紫云路、丽华南路、吊桥路、新常北路等等。

6.应搬迁工厂有:上海华源东方印染分公司、黑牡丹集团和平路厂址、帆布厂、红星布厂、常州化工厂、青山路光明塑料厂、延陵路金属工艺美术厂、常柴厂、齿轮厂、星球公司、国光电子公司、常州有机化工厂、铸钢厂、滚针轴承厂、常州农药厂、武进农药厂、大成棉纺公司、巾被总厂等等,应从现址搬迁。

为了充分表述应征者的意见,我们将有代表性的意见摘要如下:任人慧(国家开发银行杭州分行)1.建设轨道交通,一要有建设资金,二要有客流量。

我相信常州有资金实力,但客流量情况不容乐观。

常州流动人口相对较少,目前地面交通并不十分拥护。

据报道:世界和城市的地铁除香港外,一般均出现亏损。

常州快速路网(2022—2035)总体建设规划常州快速路网(含高架、隧道以及地面快速路)是江苏省建设起步较早起点较高的,目前已经建成了将近140公里的快速路。

包括42公里的常州中环绕城高架快速路,以及由绕城高架向四周辐射延伸而形成的“井字型”众多干线快速路,这些井字型向外辐射延伸的已建成快速路还有龙江路高架南延7公里和北沿4公里,青洋路高架北沿4公里,青洋快速路15公里,青洋路高架南延7公里在建,机场路高架一期7公里,金武快速路28公里,茅山旅游大道快速路22公里等。

在未来15年时间里,常州还要大规模建设数量更多的高架、隧道以及地面快速路,组成常州2022-2035期间庞大的快速路网系统。

东接无锡苏州快速路网,形成苏锡常快速通道一体化,西接镇江南接宜兴,并通过常泰长江大桥北接泰兴,与江北城市也做到快速路网无缝对接。

这些规划中的快速路网系统包括“七横八纵三环”,组成了常州未来十五年内的城市快速主干道。

未来,总里程达到570公里的常州快速路网系统将继续将在江苏继续保持着领先的地位。

常州快速路将是常州另一张靓丽的城市名片。

一、三环1、常州中环绕城高架快速路:由龙城大道高架及隧道、青洋路高架、长虹路高架、龙江路高架组成。

已经建成,全长42公里;2、常州外环绕城快速路:由S122港城大道快速路、S232快速路、武进大道及跨滆湖快速路、S239及花海大道快速路组成。

其中花海大道快速路正在建设,预计2035年全部建成通车,全长约150公里;3、金坛区绕城快速路:由盐港快速路、G233东环快速路、金坛南环快速路及跨长荡湖高架、丹金溧快速路组成。

预计2035年全部建成通车,全长60公里;二、七横1、一横:S122港城大道快速路,东起江阴S232省道快速路,西至孟河镇S239省道快速路,是常州外环快速路的北环组成部分,常州境内全长约30公里,预计2030年群全部建成通车;2、二横:由机场路高架龙城大道高架龙城大道东延快速路组成,东起横山桥沪宁高速收费站,西至常州机场,全长约38公里,现在补齐机场路高架二期和龙城大道高架东延即可,预计2025年全部建成通车;3、三横:由中吴大道快速路棕榈快速路组成。

常州市城市总体规划(2004~2020)第一章总则第一条《常州市城市总体规划(1996~2010)》自江苏省人民政府1996年苏政复1996(147号)文批准实施以来,对指导常州城市建设发挥了重要作用。

随着改革开放、经济全球化和区域一体化步伐加快,国际产业和资本向我国特别是长江三角洲转移;为适应城市化、城市现代化的需要,我市调整市区部分行政区划,市区面积由280平方公里扩大至1864平方公里;中央提出树立和落实科学发展观,实行“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”等五个统筹的战略方针;江苏省委、常州市委明确提出实现“两个率先”和富民强市的总体目标。

鉴于上述原因,必须编制新一轮城市总体规划,以规范和指导新时期的常州城市发展和各项建设活动。

第二条基本依据1.《中华人民共和国城市规划法》;2. 国务院《关于加强城乡规划监督管理的通知》(国发[2002]13号);3.江苏省人民政府《关于进一步加强城市工作的意见》(苏政发[2000]17号);4.建设部《关于近期建设规划工作暂行办法》、《城市规划强制性内容暂行规定》;5.江苏省城镇体系规划(2001-2020);6.苏锡常都市圈规划(2001-2020);7.常州市城市总体规划(1996-2010);8.中共常州市委第九次党代会工作报告;9. 中共常州市委关于力争“两个率先”、实现富民强市的目标和实施意见;10.常州市国民经济和社会发展第十一个五年规划基本思路;11. 相关区域性专业规划;12.其他有关法律法规和规定。

第三条指导思想1.坚持规划的超前性。

面向二十一世纪,高瞻远瞩,从长计议,以力争“两个率先”、实现富民强市为目标,瞄准国内外先进城市水平,从城市发展和进步的趋势研究常州的战略定位、发展方向。

2.坚持规划的科学性。

立足常州的自然、区位、交通等条件,科学确定常州城市发展形态、布局和规模,重视近期建设规划,提高规划的可实施性。

常州市旅游发展规划常州,这座地处长江之南、太湖之滨的城市,拥有着丰富的历史文化和自然资源。

为了充分发挥其旅游潜力,实现旅游产业的可持续发展,制定一份科学合理的旅游发展规划至关重要。

一、常州旅游资源概述常州历史悠久,文化底蕴深厚。

市内有众多的历史遗迹和文化景点,如天宁寺、红梅阁等。

天宁寺是中国重点佛教寺院之一,其宏伟的建筑和深厚的宗教文化吸引着众多游客。

红梅阁则以其古朴的建筑风格和美丽的园林景观展现了江南的韵味。

自然风光方面,天目湖山水相依,景色迷人。

湖水清澈,周围山峦起伏,是休闲度假的好去处。

此外,南山竹海郁郁葱葱,空气清新,让游客能够亲近大自然,享受宁静与舒适。

主题公园也是常州旅游的一大特色。

中华恐龙园以恐龙为主题,集科普、娱乐、表演等多种元素于一体,深受游客喜爱。

嬉戏谷则是一个充满奇幻色彩的动漫主题公园,为游客带来独特的游玩体验。

二、旅游发展现状分析近年来,常州旅游业取得了显著的成绩。

游客数量逐年增加,旅游收入不断增长。

然而,也存在一些问题和挑战。

旅游基础设施有待进一步完善。

部分景区的交通不够便捷,停车场、公共厕所等设施不足。

旅游服务质量参差不齐,一些景区的工作人员服务意识不够强,影响游客的体验。

旅游产品相对单一。

目前,主题公园的游客占比较大,而文化旅游、乡村旅游等产品的开发还不够充分,未能满足不同游客的需求。

旅游宣传推广力度不够。

在国内外旅游市场上的知名度和影响力有待提高,缺乏有针对性的宣传策略和营销手段。

三、发展目标与定位基于对常州旅游资源和现状的分析,确定以下发展目标:短期目标:在未来三年内,进一步提升旅游基础设施和服务质量,增加游客满意度,使游客数量和旅游收入保持稳定增长。

中期目标:五年内,丰富旅游产品类型,打造一批具有特色的文化旅游和乡村旅游项目,提高常州旅游在国内的知名度和美誉度。

长期目标:十年内,将常州建设成为国内知名的旅游目的地,在国际旅游市场上具有一定的影响力。

常州旅游的定位为:以历史文化为底蕴,以主题公园为亮点,以自然风光为依托,打造集休闲、娱乐、文化体验于一体的综合性旅游城市。

常州市新北区2024年城乡建设项目规划及方案一、项目背景新北区作为常州市的重要板块,近年来经济发展迅速,城市化进程加快。

然而,城乡建设的步伐并不平衡,一些乡村地区仍需加大投入。

为了实现城乡一体化发展,提高人民群众的生活品质,我们制定了这份2024年城乡建设项目规划及方案。

二、项目目标1.完善基础设施建设,提高农村居民生活品质。

2.优化产业布局,促进农村经济快速发展。

3.保护和改善生态环境,实现可持续发展。

4.提升城乡公共服务水平,满足人民群众日益增长的需求。

三、项目规划1.基础设施建设(1)道路建设:完善农村道路网络,提高道路通行能力,确保农村居民出行便利。

(2)供水供电:确保农村供水供电稳定,提高覆盖率,满足农村居民生活需求。

(3)通讯网络:加快农村通讯网络建设,提升网络速度,助力农村信息化发展。

2.产业发展(1)农业产业:发展特色农业,推广现代农业技术,提高农产品产量和品质。

(2)乡村旅游业:发挥乡村资源优势,打造乡村旅游品牌,促进农民增收。

(3)文化产业:挖掘乡村文化底蕴,发展文化产业,提升乡村文化软实力。

3.生态环境保护(1)植树造林:加大植树造林力度,提高森林覆盖率,改善生态环境。

(2)水资源保护:加强水资源管理,确保水质达标,保障农村居民饮水安全。

(3)垃圾分类处理:推广垃圾分类,提高农村生活垃圾处理水平,减少环境污染。

4.公共服务水平(1)教育:加大农村教育投入,改善农村学校条件,提高农村教育质量。

(2)医疗:完善农村医疗服务体系,提高医疗服务水平,保障农村居民健康。

(3)文化娱乐:丰富农村文化娱乐活动,满足农村居民精神文化需求。

四、项目实施1.组织领导:成立城乡建设项目领导小组,明确责任分工,加强项目协调。

2.资金保障:积极争取上级政策资金,加大财政投入,确保项目顺利实施。

3.监督管理:建立健全项目监管机制,确保项目质量,提高资金使用效益。

五、项目成效1.提高农村居民生活水平:通过完善基础设施、优化产业发展,提高农村居民收入,提升生活品质。