历史气候记录示例

- 格式:pdf

- 大小:345.03 KB

- 文档页数:1

6800年前气候变迁的证据

6800年前气候变迁的证据包括但不限于以下几点:

1.历史文献记录:一些古代文献记录了当时的气候状况,例如中国的《诗经》和《史记》中就有一些描述,可以间接证明当时的气候变迁。

2.植物化石:通过研究植物化石,可以了解古代植被的分布和生长情况,从而推断出当时的气候状况。

例如,在6800年前,中国黄土高原地区出现了大量的草本植物,这表明当时的气候变得更加干燥。

3.冰川记录:通过研究冰川的进退和冰芯中的气泡,可以了解古代的气候状况。

例如,在6800年前,欧洲的一些冰川发生了明显的进退运动,这表明当时的气候发生了明显的变化。

4.湖泊沉积物:通过研究湖泊沉积物中的有机物、矿物和生物遗迹等,可以推断出古代的气候状况。

例如,在6800年前,青海湖地区的湖泊沉积物中出现了大量的硅藻和粘土矿物,这表明当时的气候变得更加湿润。

5.碳同位素记录:通过研究大气中二氧化碳的同位素比率,可以推断出古代的气候状况。

例如,在6800年前,大气中的碳-12比率明显升高,这表明当时的气候变得更加温暖。

综上所述,6800年前气候变迁的证据主要包括历史文献记录、植物化石、冰川记录、湖泊沉积物和碳同位素记录等方面。

这些证据表明,当时的气候发生了明显的变化,变得更加温暖和湿润或干燥和冷凉。

这些变化对人类文明的发展和生态系统的演变产生了深远的影

响。

中学地理知识点:回眸中国十大气候事件中学地理知识点:回眸2019年中国十大气候事件在2019年,老天爷反复无常的脾气表现得淋漓尽致,刷新了自1961年我国全面记录气象资料以来的多项记录。

国家气候中心常务副主任董文杰用一首诗总结了2019年全国的主要天气特点:淮河洪水南方热,江南秋旱黄淮阴,黄河中下爆秋汛,台风杜鹃掠广东。

春季沙暴异常少,北方秋雨创新高,暴雨山洪频发生,东北连旱第五春。

频繁发生的极端天气气候事件和气象灾害,已经给国民经济造成严重损失,也给公众生活带来了很大影响。

淮河流域特大洪水2019年汛期,淮河流域平均降水量为近50年来第二位,仅次于1954年。

与1991年比较,2019年淮河流域入汛偏晚,汛期偏短,总雨量虽不及1991年,但雨区集中,雨带位置偏北,江苏、安徽两省沿淮地区及河南东南部的部分地区达500至600毫米,较常年同期偏多1至2倍,淮河上游及沿淮、淮北降雨量接近或超过发生特大洪涝的1991年,部分河段水位超过了1991年。

南方罕见高温热浪2019年盛夏,南方地区,特别是江南和华南地区35摄氏度以上高温日数为1961年以来最多,38摄氏度以上高温日数也为1961年以来的极大值。

这种持续高温的天气范围之广、黄淮、江淮等地降雨日数多在15天以上,降水偏多,日照显著偏少。

黄淮地区降雨日数普遍较常年同期偏多8至16天,而最大连续降雨日数为历史同期之最。

9月下旬至10月中旬,黄淮及汉水流域等地再次出现长时间的低温连阴雨天气。

持续低温连阴雨天气,光热明显不足,部分地区农田内涝和渍害较重,秋收秋播较往年推迟。

黄河中下游秋汛8月下旬至9月上旬,西北东南部、华北南部、黄淮和湖北西北部、四川东部等地频繁出现强降水过程。

降雨量较常年同期偏多1至2倍,黄河中下游部分地区偏多2倍以上。

陕西、河南、山东、四川、湖北等地的部分地区遭受较重的暴雨洪涝灾害。

陕西省渭河干流多次出现警戒流量以上洪水;汉江出现秋汛。

中国历史上的⼏次⽓温变化近五千年的时间,根据材料的性质,可分为以下四个时期。

考古时期(约公元前3000——1100年)以来,⽵类分布的北限⼤约向南后退1°—3°纬度。

右,正⽉份的平均温度⾼3°—5℃。

物候时期(公元前1100——公元1400年)代,黄河流域的劳动⼈民都从事农业和畜牧业。

对于他们,季节的运⾏是很重要的事。

⼈民采⽤各种⽅法来定春分,作为农业操作的开始时的年平均温度相差1.5℃,正⽉平均温度相差4.6℃。

这个结果与考古时期⽤⽵⼦分布区域变化的⽅法所得的结果是⼀致的。

来调和饮⾷,因当时不知有醋。

这说明梅树的普遍性。

战国秦汉时期,⽓候继续暖和。

清初的张标研究了秦朝《吕⽒春秋》中的物候资料,认为秦时春初物候要⽐清初早三个星期。

汉朝司马迁在《史记》中描写了当时经济作物的分布,如桔在江陵(四川),桑在齐鲁(⼭东),⽵在渭川(陕西),漆在陈夏(今河南南部)。

这些的繁茂。

知道的第⼀次有记载的淮河结冰。

那时,⽓候已⽐现在寒冷。

这种寒冷继续下来,直到第三世纪后半叶,特别是公元280—289年这⼗年间达到顶点。

当时每年阴历4⽉份降霜,估计那时的年平均温度⽐现在低1°—2℃。

六世纪上半叶⽐现在冷。

频繁,⽽且延到暮春。

根据南宋的历史记载,从公元1131—1260年,每⼗年降雪平均最迟⽇期是4⽉9⽇,⽐⼗⼆世纪以前⼗年的最种现象是罕见的了。

福州是中国东海岸⽣长荔枝的北限,⼀千多年来,曾有两次荔枝全部死亡,⼀次在公元1110年,另⼀次在1178年,均在⼗⼆世纪。

⽇本的封建主历年在西京花园设宴庆祝⽇本的樱花盛开,从公元九世纪⾄⼗九世纪,均有⽇期的记载,从⽽保留了⼀份物候记录。

这个樱花开放时期,以第九世纪为最早,第⼗⼆世纪为最迟。

⼗⼆世纪刚结束,杭州的冬天⼜开始回暖。

公元1200年、1213年、1216年和1220年,杭州没有冰和雪。

这个时候,北作为经济林⽊⽽培植了。

⼗三世纪初和中期的⽐较温暖的期间是短暂的,不久冬季⼜严寒了。

喀左县有史气候记录1、朝阳市喀左县历史有几次地震辽西地区不在地震带上,也不是大陆板块活跃区,历史上也没有过破坏性的地震,76年唐山大地震朝阳地区稍稍有点震感。

2、辽宁省朝阳市喀左县是个什么地方喀喇沁左翼蒙古族自治县,是隶属于辽宁省的一个蒙古族自治县。

其历史悠久,自古以来就有“金鼎之地”美誉,有丰厚的文化资源和遗产。

而且这里风光优美,景色宜人,旅游资源潜力很大。

在现代化建设过程中,该县充分利用了其名特优稀农副产品较多和交通枢纽的优势,大力发展经济,使得该县的经济和人民生活水平有了较大提高,而随着国家开发东北的计划的开始,喀左这颗镶嵌在祖国大地上的“塞外明珠”,一定会更加璀璨夺目、熠熠生辉!中文名称:喀喇沁左翼蒙古族自治县行政区类别:自治县所属地区:中国辽宁省朝阳市下辖地区:大城子镇中三家镇公营子镇六官营子镇政府驻地:自治县内城电话区号: 0421邮政区码: 122300地理位置:辽宁省西部朝阳市南部面积: 2237.86平方公里人口: 43万方言:蒙古语气候条件:大陆性季风气候著名景点:龙凤山,白狼山,九泉莲花山,楼子山火车站:喀喇沁火车站(在北公营子镇)3、喀左县恒泰建筑工程有限公司怎么样?喀左县恒泰建筑工程有限公司是2008-09-08在辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县注册成立的其专他有限责任公司,属注册地址位于喀左县大城子镇胜利路35号。

喀左县恒泰建筑工程有限公司的统一社会信用代码/注册号是91246768972336,企业法人郭凤山,目前企业处于开业状态。

喀左县恒泰建筑工程有限公司的经营范围是:房屋建筑工程施工。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

)。

在辽宁省,相近经营范围的公司总注册资本为891586万元,主要资本集中在 1000-5000万和 5000万以上规模的企业中,共336家。

喀左县恒泰建筑工程有限公司对外投资0家公司,具有1处分支机构。

通过爱企查查看喀左县恒泰建筑工程有限公司更多信息和资讯。

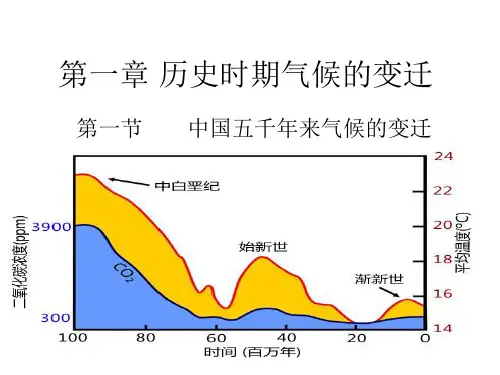

近一萬年的氣候//中国五千年来气候的变迁[转贴2008-10-23 11:53:53] 字号:大中小近一萬年的氣候距今一萬年以內,地質史上稱為「近代」(Re-cent),和更新世都在第四紀內,第四紀冰期內的第四間冰期就在一萬多年前開始,分析北美和歐洲冰河沉積物中遺留下來的花粉,才知道冰河退卻之後,溫度回升。

原先被冰河覆蓋地區,冰河消失後,先變冷到大約距今5000年為止,此後溫度就逐漸上升,這一段溫暖時期稱之為「氣候最適期」(climatic optimum)。

到了2500年前,雪線又降低,表示氣候又轉冷,羅馬時代曾經一度好轉,但不久又惡化。

公元前870-1200年,雪線又上升,大致和現在相當,此後又轉冷,17-19世紀史稱「小冰河期」(little ice age)。

氣象專家根據我國古代的記錄已經繪出一條過去5000年來的溫度曲線。

(如圖2)曲線中顯示這段時期內有四個明顯的暖期:(一)第一暖期約在公元前3000年至公元前1000年。

此段時期內氣候並非一直溫暖而是有變化,但以溫暖為主。

同期內,歐洲則為公元前5000年來的最暖期,本期初溫度已有下降,到公元前1000多年又回升到另一暖期。

(二)第二暖期在公元770至公元初。

(三)第三暖期在公元600至1000年。

(四)第四暖期在公元1200至1300年。

另外還有四個冷期:(一)第一冷期在公元前1000年左右至公元前850年。

(二)第二冷期在公元初到公元600年。

(三)第三冷期在公元1000-1200年。

(四)第四冷期在公元1400-1900年。

曲線中還可以看出:溫暖期越來越短,程度越來越弱;而冷期前正好相反,時間越來越久,程度越來越強。

以朝代來說,從三國到南北朝是溫度較低時期;隋唐至五代則溫度顯然升高;北宋至南宋,溫度亟降,一直到清朝都較正常為冷,雖然其間也有波動,尤以南宋和元朝冷暖的變動最大,本世紀初才回復正常。

中国五千年来气候的变迁我国著名的气候学家竺可桢,根据考古资料及历史文献中丰富的气象学和物候学的记载,进行了卓越的研究,提出我国近五千年来气候变化的趋势,大致划分为四个时期:一、约公元前3000—公元前1100年的温暖时期竺可桢把它称为“考古时期”,因为这一时期主要是根据考古发掘的遗迹来加以考证推断的。

历年气温记录

温度是衡量当地气候变化的重要指标,因此历史气温记录的记载变的十分重要。

从历史的角度来看,气温变化对人类的日常生活有着重大影响,温度的变化可能会导致一系列自然灾害,可能会影响人们的食物来源,连续几天的高温也会对健康、疾病、精力和社会心态造成影响。

历史上的气温变化主要因地理和气候变化而不同,地理位置越偏远,变化越大。

自古以来,印度次大陆、中国及日本等地区的气温变化已有大量记载,而近60年来,全球气温也有着明显的变化。

由于太平洋的异常热浪,台湾地区的气温有显著的升高趋势,而内陆地区的气温也比以往有明显的减少。

这种变化的最明显表现是,冬天的最低温度更加温暖,而夏天的最高温度更加高。

一百年来,多次的气候变化也带来了气候异常,而气温异常也带来了新的险情。

比如,上世纪90年代,欧洲遭受了极端高温打击。

1997年,欧洲将历史热记录抬升到40℃,这令当地居民大为震惊,政府也采取了极其紧急的措施来缓解热浪所造成的负面影响,其中包括限制使用汽车,推行加班和休假制度等。

近几年,全球变暖已经变得突出,这也对当地气候带来了冲击。

有研究表明,未来最严重的气候变化可能会发生在中国,而受气候变化影响最大的地区会是华北和西南地区。

全球变暖带来的气温变化将会使整个地区变得更加潮湿,而到2050年,夏季最高气温可能会比现在提高3-6°C,这将给所有的生物造成重大影响。

受到全球变暖的影响,大部分的地区的气温都有着不同程度的变化,而大量的温度记录可以帮助人们了解当前的气候变化。

在历史长河中,气温的变化和气候的变化常常会有着紧密联系,唯有密切观察这些变化,才能更好地防范气候变化所带来的危害。

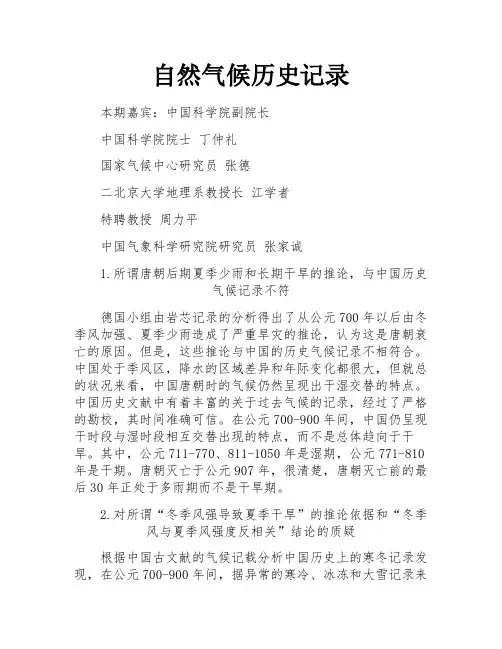

自然气候历史记录本期嘉宾:中国科学院副院长中国科学院院士丁仲礼国家气候中心研究员张德二北京大学地理系教授长江学者特聘教授周力平中国气象科学研究院研究员张家诚1.所谓唐朝后期夏季少雨和长期干旱的推论,与中国历史气候记录不符德国小组由岩芯记录的分析得出了从公元700年以后由冬季风加强、夏季少雨造成了严重旱灾的推论,认为这是唐朝衰亡的原因。

但是,这些推论与中国的历史气候记录不相符合。

中国处于季风区,降水的区域差异和年际变化都很大,但就总的状况来看,中国唐朝时的气候仍然呈现出干湿交替的特点。

中国历史文献中有着丰富的关于过去气候的记录,经过了严格的勘校,其时间准确可信。

在公元700-900年间,中国仍呈现干时段与湿时段相互交替出现的特点,而不是总体趋向于干旱。

其中,公元711-770、811-1050年是湿期,公元771-810年是干期。

唐朝灭亡于公元907年,很清楚,唐朝灭亡前的最后30年正处于多雨期而不是干旱期。

2.对所谓“冬季风强导致夏季干旱”的推论依据和“冬季风与夏季风强度反相关”结论的质疑根据中国古文献的气候记载分析中国历史上的寒冬记录发现,在公元700-900年间,据异常的寒冷、冰冻和大雪记录来确认的22例寒冬年份中,只有2例对应于夏季少雨,这表明90%的严寒冬季(强冬季风年)对应于多雨的夏季。

这意味着寒冬-湿夏的对应关系才是唐朝后半期的气候特点。

因此,笔者对德国研究小组提出的冬季风强、对应于夏季干旱的设想提出质疑,显然,基于这种设想而得出的唐朝后期夏季干旱的推断也就成问题了。

另外,由寒冬频繁出现而认定的2个强冬季风的时段即公元810-839年和880-899年,大致对应于由历史气候记录建立的湿润指数曲线的夏季多雨位相,而寒冬罕见的弱冬季风时段,即公元850-879年,则对应于湿润指数曲线的少雨位相。

这样的对应关系和“冬季风强导致夏季干旱”的推论竟然完全相反,由此对德国研究小组在文中所称的“冬季风和夏季风强度在数十年尺度的变化上存在‘反相关’关系”提出了质疑。

一年天气历史记录一年天气历史记录第一季度(一月至三月):一月份是典型的冬季月份,气温通常较低,有时会下雪。

最低气温可达-10摄氏度左右。

天空晴朗的日子很少,大部分时间都是多云天气,雾气也较常见。

此时,许多地区的湖泊和河流会结冰。

二月份的天气也相似,温度依旧较低,但开始逐渐回暖。

大部分地区的降雨增加,但还未进入雨季。

温暖的阳光出现的次数较前一个月略多。

风也比较冷,使得寒冷感更强烈。

三月份是初春的季节,天气开始明显变暖。

白天的温度可能升至20摄氏度以上,晚上的温差较大。

此时期的降雨量较前两个月有所增加,但大多集中在阵雨或小雨的形式。

阳光较为明亮,日照时间逐渐增加。

第二季度(四月至六月):四月份是春季的开端,气温逐渐回暖,但仍有较大的温差。

此时期最低气温通常在10摄氏度左右,最高气温可达30摄氏度以上。

降水量逐渐增加,但大部分仍为短时阵雨。

日照时间明显增长,天空较为晴朗。

五月份的天气炎热,气温明显上升。

最低气温超过15摄氏度,最高气温可达35摄氏度。

降雨量显著增加,白天通常会有午后雷阵雨。

此时,许多植物开始开花,带来了美丽的春季景观。

六月份是夏季的开始,气温达到全年最高峰。

最低气温保持在20摄氏度左右,最高气温可超过40摄氏度。

湿度上升,常常出现强烈的热带风暴。

每天的日照时间较长,通常由清晨开始一直持续到傍晚。

第三季度(七月至九月):七月份的天气依旧炎热,气温保持在高位。

由于季风的影响,降雨量显著增加,通常会有持续时间较长的大雨。

日照时间较前一个季度有所减少,阴天天气较为常见。

八月份的天气依然闷热,雷阵雨的频率增加。

气温相对较高,但也不乏几天的阴雨天。

湿度很大,人们常常感到不舒适。

植物和农作物得到充分的生长,大自然呈现出一片繁茂的景象。

九月份是季节的过渡期,气温开始回落。

最低气温在25摄氏度左右,最高气温控制在35摄氏度以内。

降雨量有所减少,但仍会有阵雨出现。

天空逐渐晴朗起来,日照时间增加。

第四季度(十月至十二月):十月份是秋季的开始,气温逐渐下降,温差开始变大。

中国五千年气候变化及其影响1、中国古代气候变化概况据考古发掘和相关记载:西周时期,我国气候寒冷。

春秋战国和秦汉时期气候较今温暖湿润,。

到东汉时代即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势。

到了南北朝时期,天气骤然变冷,从而导致了北方游牧地区干旱冰冷,导致了游牧民族的大入侵。

隋唐时期气候变得暖和。

北宋时期气候开始转寒,。

十二世纪初期,气候加剧转寒,金人侵入华北地区,北宋灭亡,南宋迁都临安(今杭州)。

这时期,南方的太湖、苏州附近的南运河,在冬天经常结冰、遍地皆雪。

从十四世纪初的元末开始到二十世纪初的清末,我国的气候进入了一个很长的寒冷期,历经500余年。

这个期间的最温暖时期,气候也没有达到汉唐期间的温暖。

研究表明,中国的兴衰与气候的变化息息相关。

中国历史最强盛的王朝都出现于气候温暖时代,而分裂往往出现在寒冷期。

2、中国古代气候变化的影响气候寒冷导致北方游牧民族的生存环境恶化。

中华民族大融合的高峰期正好与游牧民族南下中原的时间基本吻合:第一次是西周后期的北方狄人大举南侵,第二次是魏晋南北朝的“五胡内迁”,第三次是宋、元时期的契丹、女真、蒙古族连续南下,第四次是清军入关,其环境背景均是气候的变冷,安史之乱发生的环境背景也是如此。

人类活动对气候的影响1、农耕文明时代对气候和环境的影响先秦时期,我国农业开始发展起来,荀子提出了“制天命而用之”的观点。

到战国时,国家已有正式的法律条文,约束乱砍滥伐的行为,保护自然资源。

秦始皇统—中国之后,开始大兴土木,毁伐森林。

生态的脆弱使古代劳动人民很早就认识到水利的重要性,都江堰和郑国渠就是较早预防水旱灾害的代表性工程。

唐朝设专职官员管理水利事业,在各地兴修了不少水利工程,并且创制筒车、曲辕犁等发展农业生产。

由于人口的增加,江南土地资源进一步开发,出现了放火烧山、向山要田和围湖造田等现象。

围湖造田降低了湖泊的调水能力;向山要田加剧了水土流失,都对生态平衡有所影响。

而元代北方部分粮食“仰给于江南”,则说明北方土地的生产潜力在当时已经不大了。

气候小历史讲书稿气候小历史,这可是个超级有趣又特别重要的事儿呢。

咱们先来说说古代的气候吧。

那时候的气候就像一个神秘的魔法世界。

你看,在古代的某些时期,气候特别温暖,就好像大地被一个巨大的、暖洋洋的被子盖着。

植物们就像被宠坏的孩子,长得那叫一个茂盛。

动物们也开心得很,到处都是生机盎然的景象。

就像我们现在去一些特别肥沃的草原或者森林看到的那样,只不过那时候可能范围更广。

可是呢,也有气候变得特别寒冷的时候,就像突然被丢进了一个大冰窖。

冰川到处蔓延,好多地方都被冰雪覆盖,那些动植物就惨啦,就像我们冬天忘记把花搬进屋里,花儿被冻得奄奄一息一样,很多动植物都面临着生存的危机。

再说说近代的气候。

工业革命就像一把双刃剑,一方面让人类的生活变得方便得不得了,各种新奇的东西都冒了出来。

但另一方面,就像一个调皮捣蛋的孩子把玩具扔得到处都是一样,它也给气候带来了大麻烦。

大量的工厂冒出黑烟,就像一群黑色的恶魔在天空中张牙舞爪。

汽车也越来越多,它们排出的尾气,就像一个慢性毒药,一点点地侵蚀着我们的气候环境。

气温开始慢慢升高,就像锅里的水在小火慢炖一样,虽然看起来变化不大,但是时间一长,问题就严重了。

冰川开始融化,海平面上升,那些住在海边的人们可就危险了。

就好比你住在河边,河水突然涨起来,你肯定会害怕自己的房子被淹掉吧。

那我们能做些什么呢?其实我们每个人都像一个小小的气候守护者。

比如说,我们可以像爱护自己的宝贝一样爱护树木。

树木可是气候的大功臣,它们就像一个个绿色的小卫士,吸收二氧化碳,释放氧气,就像我们呼吸新鲜空气一样自然地在做着对气候有益的事儿。

我们少开一点车,多坐公共交通或者骑自行车,这就像我们每天少吃一点垃圾食品一样,对自己的身体好,对气候也好。

从气候小历史里我们能看到很多东西。

这就像看一部长长的电影,从古代到近代,有温暖的画面,也有寒冷可怕的场景,还有现在我们面临的气候挑战。

我们不能眼睁睁地看着气候变得越来越糟,就像我们不能看着自己的家被破坏一样。