宋元考古铜镜

- 格式:ppt

- 大小:5.68 MB

- 文档页数:30

66Tales考古物语文 图/吴嫣从嘉兴博物馆藏铜镜看宋明时期的湖州镜湖州徐家双鱼纹菱花铜镜湖州镜,从较小的范畴来说,是指镜背标有湖州铸镜名号的铜镜。

关于湖州镜的发展脉络,学界比较统一的说法是始于北宋,止于清。

南宋时期,得益于政治中心南移和北方大量民众的南迁,湖州地区手工业开始迅猛发展,其铸镜业也迎来了繁盛期。

湖州镜摈弃了繁复的纹饰,更加注重实用性。

宋代湖州镜以素面镜为主,素面无纹饰成为湖州镜的标识之一。

由于受到当时“铜荒”的影响,湖州镜在铸造过程中降低铜、锡比例,增添了锌,既降低了生产成本又提高了铜镜的耐磨和防蚀性,镜面光泽也更显青亮。

用低锡合金铸镜,无法铸出精致的图纹,使铜镜的艺术价值降低,所以从艺术品角度看,宋镜不如汉唐镜,这也是宋镜被后人诟病的重要原因之一。

但生产成本降低和产能提高也带来了好处,铜镜不再是贵族阶层赏玩的器物,变为实用工具在百姓之间流传。

湖州镜在平民墓葬中出土已是常事,20世纪50年代各地的考古工作中经常出土湖州镜,以浙江、四川较多,江苏、湖南、湖北、福建、广东、广西也有发现,在北方发现较少,陕西、内蒙古、北京有零星出土。

出土的湖州镜中,“石家镜”占多数。

除石姓外,湖州还有李家、徐家、67蒋家、石道人等铸造铜镜。

元代因朝代时间较短,湖州镜发展脉络并不十分清晰,大体上承袭了两宋时期的镜制。

明代开始,湖州镜迎来了“回光返照”,在铜镜彻底消亡前有过短暂的辉煌。

此时,石家镜已难觅踪迹,取而代之的是湖州“薛家镜”。

薛家在很长的时间里,以饼式镜体和饼式印钮为主要形制,生产了一大批素面镜。

后因玻璃镜的冲击,湖州镜乃至铜镜逐渐消亡,不复存在。

馆藏宋明时期湖州镜宋代湖州镜嘉兴博物馆藏宋代湖州镜共计8面,形制上以菱花形和葵花形为主。

卢星先生在《湖州铜镜的造物观》中认为:“六出菱花和八出菱花形制基本流行于两宋时期,其中六出要比八出晚一点,多数在南宋时期,而七出菱花则传承至明代时期。

”七出菱花形,即镜的嘉兴博物馆藏宋代葵花形湖州镜湖州真正石家练铜无比照子葵花铜镜湖州铭文葵花铜镜湖州李家铭文葵花铜镜68轮廓是等分七瓣菱花,目前所见七出菱花形的湖州镜数量极少,嘉兴博物馆藏湖州徐家双鱼纹菱花铜镜即是其一。

简谈古代各时期铜镜的镜面流行演变青铜是红铜和锡的合金,铅、锡的含量极少,因为颜色青灰,故名青铜。

由于青铜的熔点比较低,约为800℃,硬度高,为铜或锡的2倍多,所以容易融化和铸造成型。

考古学上以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段,又称青铜时代或青铜器时代,这是由张光直院士最早提出。

青铜时代初期,青铜器具比重较小,甚或以石器为主,进入中后期,比重逐步增加。

自有了青铜器和随之的增加,农业和手工业的生产力水平提高,物质生活条件也渐渐丰富。

青铜铸造术的发明,与石器时代相比,起了划时代的作用。

下面我想简单的谈一下铜镜的流行演变情况。

上古的镜,就是大盆的意思,它的名字叫监。

《说文》中说:“监可取水于明月,因见其可以照行,故用以为镜。

”在三代之初,监都是用瓦制成的,所以古代的监字是没有金字旁的。

到商代初年的时候,开始铸造铜鉴,后来鉴字也有了金字偏旁。

商周时期,虽然有铜鉴,但是瓦鉴依然通行。

到秦朝时期,才开始铸造铜镜,因为镜的适用优于鉴的方面很多,所以到秦以后,再不用水作鉴了。

秦汉以后,镜的使用更加广泛,镜的制作也更加精良。

它的质料包括金、银、铜、铁等,以铜最为多,也有镀金银的、背面包金银的、或镶嵌金银丝的。

隋唐以来,还有带柄的、四方的,各种花纹应有尽有。

直到明代末期,开始有以玻璃为镜子的。

清代乾隆以后,玻璃开始大兴于民间。

直至民国初年,少数边远地区还有以铜为镜子的。

古代各时期铜镜的镜面流行演变情况<一>商周铜镜:殷代铜镜均为圆形。

镜面近平或微凸,镜身较薄,背面中央有一拱起的弓形(或称桥形)钮。

西周铜镜也都是圆形的,镜面平直或微凸,镜身较薄,镜钮有弓形、半环形、长方形多种。

又可分为素镜、重环镜、鸟兽纹镜三类。

这时以素镜为主,到西周中期出现了有纹饰的铜镜,到晚期镜背的纹饰发生了变化,出现了动物纹饰,打破了传统的风格。

<二>春秋战国时期铜:春秋中晚期至战国早期。

这一时期出现和流行的镜类有:素镜(全素镜、单圈、双圈凸弦素镜)、纯地纹镜(方形的很少,图案都有地纹,但没有铭文)、花叶镜、四山镜、多钮镜等。

安徽宿州市发现的唐宋铜镜冀 和 A rchaeo logists of Sux ian Coun ty,A nhu i P rovince have co llected and sto red up a quan tity of b ronze m irro rs w ith variab le shap es and deco rati on s of the T ang and Song D ynasties1T h is p ap er analyses their nam es,sp ecificati on s,casting techn ique and ti m es etc1resp ectively1 宿州市文物管理所(原宿县文物工作组)自1979年成立至1985年,通过从废旧物资中拣选、社会广泛征集和文物普查等途径收藏到的一大批文物中有汉、唐以降历代铜镜数10面(现藏宿州市文物管理所)。

这批铜镜形制多样,纹饰内容丰富,具有一定的历史、艺术、科学价值。

现对这批铜镜中的唐宋镜就有关问题探讨如下。

一、唐代镜四方委角镜 1面(宿藏字45号),系1979年从原宿县废旧物资回收公司拣出。

委角方形,平面,损为两块,钮残,胎体较薄,断面呈灰白色。

边长约1218厘米,厚约012厘米,小圆钮,无钮座,镜背素面,四边缘微弧并凸起,四角外沿呈圆弧状,缘面内侧微凸。

本镜与山西长治市北郊唐代永昌元年(公元689年)墓出土一面“双鹰抓狐”铜镜形制、规格略同,只是四角的缘面内侧不凸起①。

此种镜到了唐代中晚期,其缘部四边弧度不明显,四角缘内凹。

五代以后发生了一些明显变化。

其一,规格有较大突破。

如江苏苏州七子山一号墓(五代时期)出土的“铜癸角方镜”宽1916厘米,长1916厘米②。

其二,镜背饰以繁缛纹饰的增多。

唐代以素面为主,少数饰以“Ν”字等纹饰或简单铭文,到五代和宋时,镜背多饰以动物、禽鸟和花卉图案纹饰③。

五代十国宋元明清铜镜特点及区别五代十国是中国历史上的一个混乱时期,分为五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)和十国(南汉、南唐、南楚、南平、吴越、吴、楚、荆南、东吴、南吴)。

在这个时期,铜镜依然是人们生活中常见的物品,具有一定的特点和区别。

宋代铜镜是五代十国时期的继承者,也是中国铜镜史上的一个重要阶段。

宋代铜镜的特点如下:1.工艺精致:宋代铜镜的制作工艺相对较高,多采用铸造和铸铁的方式制作,工艺精致,制作出的铜镜质量较高。

2.文字纹饰:宋代铜镜的反面常常铸有文字或纹饰,多数铜镜反面中央铸有“反波神仙”四字,也有一些铜镜反面铸有当时的名臣或文人的名言或诗句,反映了当时社会的文化和风貌。

3.形状多样:宋代铜镜的形状多样,既有圆形和方形的铜镜,也有六角形、八角形等非常规形状的铜镜。

铜镜的边缘常常装饰有花纹或雕刻,使得铜镜更加美观。

元代铜镜是宋代铜镜的延续和发展,也是中国铜镜史上的一个重要阶段。

元代铜镜的特点如下:1.体积较大:元代铜镜相对于宋代铜镜来说,体积较大,有的甚至达到了一尺以上,这是因为元代铜镜在制造时更加注重造型设计和艺术表现。

2.铸造工艺更加精细:元代铜镜的铸造工艺进一步精细化,采用了更高级的技术和材料,制造出的铜镜更加精美。

铜镜的反面纹饰多为花纹、云纹等,造型精美繁复。

明代铜镜是元代铜镜的延续和发展,也是中国铜镜史上的一个重要阶段。

明代铜镜的特点如下:1.形状简约大气:明代铜镜形状相对于元代铜镜来说,更加简约大气,整体呈现出圆形或方形,边缘通常不做花纹或雕刻,反而更加注重整体的线条和比例。

2.民俗风格化:明代铜镜的反面纹饰多为民俗风格化的图案,如花卉、瑞兽、人物等,反映了当时社会的民俗文化和审美趣味。

清代铜镜是明代铜镜的延续和发展,也是中国铜镜史上的一个重要阶段。

清代铜镜的特点如下:1.造型古朴:清代铜镜的造型古朴典雅,大多采用圆形或方形,整体线条简洁流畅。

2.纹饰纷繁:清代铜镜的反面纹饰更加纷繁多样,常见的有梅花、竹子、寿桃等图案,反映了当时社会的审美趣味和文化风貌。

从实物看宋金元明时期陕西铜镜铸造对于古代铜镜的研究中,一个重要的研究方向是关于铜镜产地的探讨。

开展铜镜产地的研究目前仍然主要依靠考古发现的手工业遗址中遗留的制镜模具、文献记载以及铜镜的铭文这三方面资料。

由于隋唐时期开始,铜镜的制作工艺由陶制模具制作发展为失蜡法制作,到目前为止,还没有发现能够确认的隋唐以后铜镜制作的遗址。

因此,在研究隋唐以后铜镜的产地时,更需要依靠文献资料和铜镜自身的铭文开展。

这方面,对于宋代以来一些著名的铜镜产地,比如湖州、饶州等地的研究均已成果颇丰。

但对于一些文献缺乏记载的地区,一直以来都没有受到关注,比如陕西,长期以来被认为自唐以后衰落,手工业也非常凋敝,更没有任何关于陕西唐以后铜镜铸造的记载与研究。

然而笔者通过整理资料发现,陕西地区宋、金、元、明时期均有铸造的铜镜存世,特在此详述如下。

一、宋代陕西地区铸镜以往研究中认为“宋代铜镜的产地,多集中在南方”[1],对北方铜镜的铸造研究比较薄弱,特别是对陕西这一时期铜镜的铸造,几乎没有关注。

笔者经过梳理,发现宋代在陕西地区的长安、同州均有铸造铜镜实物留存。

“长安王家”镜:目前所见共两面,一面1987年出土于新疆博尔塔拉州博乐市达勒特乡一座宋辽时期的古城遗址内。

镜为圆形,直径12.5厘米,小圆钮,无钮座。

镜背素面,镜钮右侧有长方形铭文框,内铸铭文两列,合读为“长安王家,清铜照子”[2](图一,1)。

此镜与北宋晚期流行的湖州镜造型基本一致,只是铭文不同。

类似的“长安王家”镜还有一面,收藏于陕西历史博物馆。

该镜为六出葵花形,直径15厘米,小圆钮,无钮座。

镜背素面,镜钮右侧有长方形铭文框,内铸铭文两列,合读为“长安王家,清铜照子”[3](图一,2),可以说除了镜形不一样,其余内容与新疆博尔塔拉所出那面完全一致。

图一“长安王家”镜 1.圆镜2.葵花镜“同州席道人”镜:目前所见仅一面,安康博物馆1985年征集。

镜为六出葵花形,直径16厘米,重570克,小圆钮,无钮座。

青岛市即墨区博物馆馆藏唐宋金时期铜镜赏析作者:姜保国来源:《理财·收藏版》2018年第12期青岛市即墨区物馆陆续接收和征集到古代铜镜30余件,出土和征集地点清晰,时代明确。

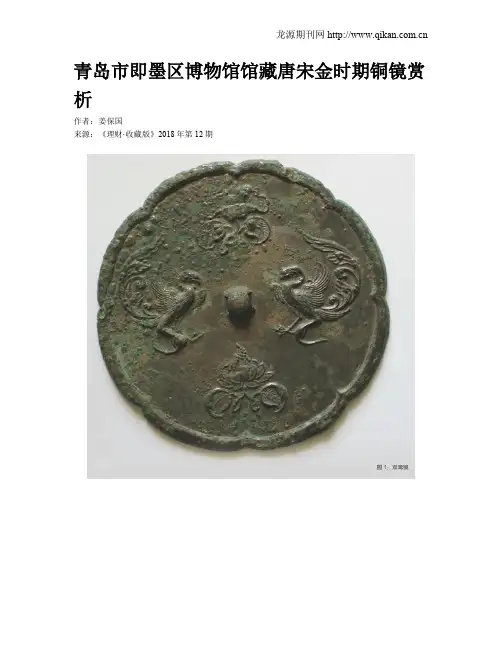

现筛选唐宋金时期的部分铜镜介绍如下:1.双鸾镜(图1、图2)。

唐代。

即墨原城关镇出土。

直径18厘米,重900克。

面有锈蚀,呈银灰色。

圆钮,钮内侧各饰有一鸾鸟,展翅翘尾,左右相对,挟钮而立,姿态娇美。

钮上下各配饰一朵花卉。

八弧葵花形。

2.云龙纹镜(图3、图4)。

唐代。

即墨出土。

直径15.5厘米,重600克。

圆钮。

钮外饰云朵,浮雕一龙,鳞甲斑斑,盘曲舞爪,张口卷尾,口戏一珠。

八弧葵花形。

3.雀绕花枝镜(图5、图6)。

唐代。

2件。

一件完整,即墨出土。

直径9.5厘米,重165克。

呈黑漆古色。

另一件残,直径9.4厘米,重165克。

呈水银色。

两镜花纹基本相同,背部一凸玄纹将镜分为两区,内区钮上下左右各有一雀鸟做飞翔状,间饰枝叶,外区亦有四雀鸟做飞翔状,其间饰以“Y”形花枝纹。

均为八出菱花形。

4.禽雀绕枝镜(图7、图8)。

唐代。

即墨出土。

直径8.5厘米,重110克。

呈水银色。

圆钮,钮内侧有对称的一对凫雁呈站立状,有两只雀正展翅飞翔,其中间各有一小串枝隔开。

八弧菱花形。

5.凫雁踏枝镜(图9、图10)。

唐代。

即墨出土。

直径15.8厘米,重670克。

呈水银色。

背部圆钮,钮内侧上下、左右各有一只凫雁站在荷叶之上,左右一对呈对称状,荷叶分别有一荷苞弯曲朝下,凫雁中间各有一小荷叶串枝隔开,外区有各不相同八枝小荷叶串枝。

八弧菱花形。

6.八卦十二生肖镜(图11、12)。

唐代晚期。

即墨潮海街道办事处西障村出土。

直径23.5厘米,重1300克。

呈银灰色。

圆钮,镜背花纹为凸玄纹将镜分为三区,钮周围饰四神纹和八卦符号,中区为十二生肖图像,外区为铭文带,铭文字迹不清。

窄素缘。

镜体整体轻薄,背部花纹较为模糊,应为多次翻铸后的作品。

该镜出土于一墓葬中,同时出土有一四鼻罐,该镜覆盖其口上,罐内存有骨灰。

宋代铜镜铭文对照详解全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:宋代铜镜是宋代文物中的一大特色,而铜镜上的铭文更是历史文化的珍贵遗产。

铜镜铭文对研究宋代社会、文化具有重要意义,因此对其进行详细的对照与解析是十分必要的。

本文将对宋代铜镜铭文进行对照详解,以期更深入地了解宋代社会风貌。

宋代铜镜铭文以“回文”为主,其中包括铭文文字及图案等,其内容通常与追求美好生活、祈求平安吉祥等有关,同时也体现出当时人们对生活的态度和价值观念。

下面我们将以几个典型的宋代铜镜为例,对其铭文进行对照详解。

首先我们来看一枚宋代铜镜,铜镜正面刻有“明镜高悬”四字。

这句铭文形象地表达了人们对明亮的美好生活的向往与期盼,也寄托了人们对积极、充实生活的向往。

这句铭文也暗含了人们对正直、诚实的品德要求,是宋代社会风气的一种体现。

接着我们再来看另一枚宋代铜镜,铜镜正面刻有“博古通今”六字。

这句铭文暗示了时代的进步与发展,表达了人们对历史与现实的关注与思考。

在宋代这样一个注重文化传承与发展的时代,这句铭文体现了当时人们对知识、智慧的珍视,对历史文化的尊重。

通过对这几枚宋代铜镜铭文的对照详解,我们可以看到宋代社会的一些特征。

宋代社会追求美好生活,对明亮、积极的生活态度表现得淋漓尽致。

宋代社会注重文化传承与发展,对知识、智慧的尊重与追求体现在铭文中。

宋代社会注重自然与人文的共生,对自然美景的热爱与向往在铭文中得到了体现。

第二篇示例:宋代铜镜以其独特的工艺和精美的铭文而闻名,铜镜铭文多根据不同的主题内容分为官方铜镜、家庭铜镜和学生铜镜等。

本文将从这几个方面对宋代铜镜铭文进行详细的对照和解析。

一、官方铜镜宋代官方铜镜的铭文多为官名、职务和祝福等内容,反映出当时政府官员的地位和礼节。

比如有的铜镜上刻着“汉使者出使东夷”、“周元公公削发广庆坚路”等字样,显示出使者和官员的身份和任务。

它们的铭文一般较简短,但字体端庄,线条流畅,体现出宋代官方铜镜的庄重和威严。

宋代铜镜的特点

宋代铜镜的特点包括以下几个方面:

1. 制作工艺精细:宋代铜镜的制作工艺非常精细,镜面光滑,细节雕刻精细,表现出高超的工艺水平。

2. 图案丰富多样:宋代铜镜的图案非常丰富多样,常见的图案有花卉、植物、动物、人物、山水等,反映了当时社会生活、自然景观和文化习俗。

3. 艺术风格独特:宋代铜镜的艺术风格偏向于写实主义,注重形态的严谨和细腻,同时兼顾了艺术性的表现。

这些镜子呈现出一种简练、雅致和高雅的艺术风格。

4. 规格尺寸多样:宋代铜镜的规格尺寸多样,有小到只有几厘米,在佛教中被称为“佛轮”,也有大型的铜镜,直径可达十几厘米。

5. 文化内涵丰富:宋代铜镜的图案和题词中融入了大量的文化内涵,表现出了当时社会的审美观念、道德观念和人文精神,反映了宋代文化的特点。

总的来说,宋代铜镜以其精美的制作工艺、丰富多样的图案、独特的艺术风格和文化内涵,成为了宋代文化艺术的重要代表之一。

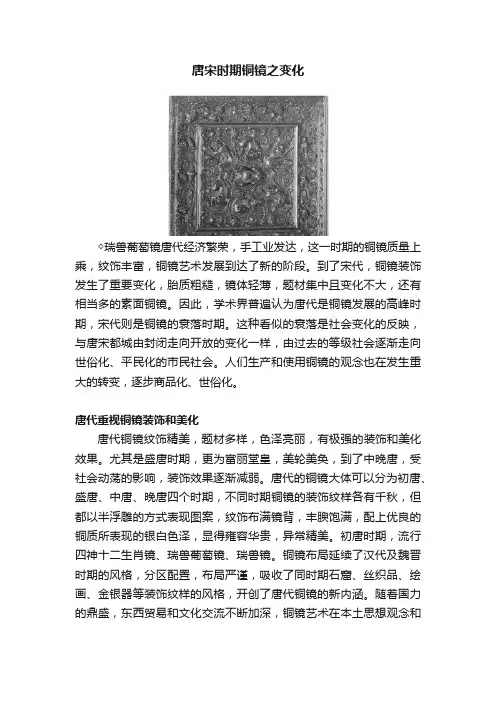

唐宋时期铜镜之变化◇瑞兽葡萄镜唐代经济繁荣,手工业发达,这一时期的铜镜质量上乘,纹饰丰富,铜镜艺术发展到达了新的阶段。

到了宋代,铜镜装饰发生了重要变化,胎质粗糙,镜体轻薄,题材集中且变化不大,还有相当多的素面铜镜。

因此,学术界普遍认为唐代是铜镜发展的高峰时期,宋代则是铜镜的衰落时期。

这种看似的衰落是社会变化的反映,与唐宋都城由封闭走向开放的变化一样,由过去的等级社会逐渐走向世俗化、平民化的市民社会。

人们生产和使用铜镜的观念也在发生重大的转变,逐步商品化、世俗化。

唐代重视铜镜装饰和美化唐代铜镜纹饰精美,题材多样,色泽亮丽,有极强的装饰和美化效果。

尤其是盛唐时期,更为富丽堂皇,美轮美奂,到了中晚唐,受社会动荡的影响,装饰效果逐渐减弱。

唐代的铜镜大体可以分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期,不同时期铜镜的装饰纹样各有千秋,但都以半浮雕的方式表现图案,纹饰布满镜背,丰腴饱满,配上优良的铜质所表现的银白色泽,显得雍容华贵,异常精美。

初唐时期,流行四神十二生肖镜、瑞兽葡萄镜、瑞兽镜。

铜镜布局延续了汉代及魏晋时期的风格,分区配置,布局严谨,吸收了同时期石窟、丝织品、绘画、金银器等装饰纹样的风格,开创了唐代铜镜的新内涵。

随着国力的鼎盛,东西贸易和文化交流不断加深,铜镜艺术在本土思想观念和审美观点基础上亦广泛吸收外来文化的因素,呈现浓郁的“盛唐气象”。

除瑞兽葡萄镜最流行外,鸾鸟瑞兽镜、雀绕花枝镜、双鸾镜、盘龙镜、飞仙镜、弦纹镜等镜类相继出现,金银器上的特殊工艺也运用在铜镜装饰上,出现银壳金花镜、金壳镜,使异彩纷呈的铜镜更加富丽堂皇。

中唐时期社会矛盾激化,安史之乱又给了大唐以沉重的打击。

一方面盛唐时期铜镜的奢华风尚继续流行,金银平脱镜、螺钿镜等特殊工艺铜镜在社会上层继续发展;另一方面,战火的离乱使黎民苍生祈求平安,渴望安定,花草等植物纹饰变得简单朴素,高士镜、月宫人物镜成为这一动乱时期人们的新宠。

到了晚唐,政治黑暗,佛道流行,道教受到统治阶级的推崇,也影响着普通民众的生活,万字镜、八卦镜、道符镜等反映意识形态内容的铜镜逐渐流行。

宋代铜镜制作方式宋代是中国古代的一个重要历史时期,其文化和科技发展对中国历史产生了深远影响。

在宋代,制作铜镜是一项非常重要的工艺,镜子在古代被视为一种重要的物品,不仅可以反射出外界的形象,还被认为有驱邪镇宅的作用。

在宋代社会,镜子的需求量非常大,因此,铜镜的制作工艺也得到了很大的发展。

铜镜的制作工艺主要分为以下几个步骤:原料准备、铸造、打磨、雕刻和镀银等。

首先是原料准备。

在宋代,铜镜的制作主要使用黄铜或精炼的青铜作为原料。

黄铜是铜和锌的合金,具有较好的耐腐蚀性和可塑性,适合用来制作镜子。

在制作铜镜的时候,首先需要将原料铜块加热熔化,然后倒入模具中进行铸造。

在此过程中需要添加适量的锡,以提高铜镜的硬度和耐磨性。

铸造是铜镜制作的第二个步骤。

铸造是将熔化的黄铜倒入铜镜模具中,让其冷却凝固成形。

在宋代,铜镜的模具多采用石膏或者泥土制作,模具的制作需要非常熟练的手艺和丰富的经验。

一般情况下,模具是由两块铜板组成,中间夹有一层石膏,顶部和底部分别为模具的正负面,模具的表面有一定的浮雕图案。

在铸造的过程中,需要尽量控制温度和铜水的流速,以保证模具中的铜水可以充分均匀地填满整个模具。

一旦冷却凝固,就可以从模具中取出初步的铜镜形状。

打磨是铜镜制作的第三个步骤。

铜镜从模具中取出后,需要经过打磨,去除铸造过程中产生的毛刺和瑕疵。

这个过程需要用到砂石和水进行打磨,直到表面光滑平整为止。

在宋代,打磨是一项非常耗时耗力的工艺,需要工匠们经过长时间的努力才能完成。

接下来是雕刻。

在宋代,铜镜的雕刻是一项非常重要的工艺,因为这些雕刻图案往往会展现出当时社会的风貌和文化特点。

雕刻通常是在镜面上进行的,常见的图案有花草、山水、人物、神兽等。

这些图案需要工匠们通过精湛的雕刻技术,将其刻画得非常细腻和逼真。

部分精美的铜镜可能还会在边缘雕刻一些青铜镶嵌图案,使其更加艺术化。

最后是镀银。

在宋代,镀银是提高铜镜质量的一种重要方法。

铜镜表面会先进行打磨和清洗,然后放入含银的镀银液中进行处理。

宋代双凤铜镜的知识

宋代双凤铜镜是中国宋代(960年-1279年)时期制作的一种古代镜子。

这种铜镜在设计上通常以双凤图案为主题,因此得名“双凤铜镜”。

以下是关于宋代双凤铜镜的一些知识:

1. 设计特点:双凤铜镜的主要特点是在镜面上镶嵌或铸造两只飞翔的凤凰图案。

这两只凤凰常常被放置在镜子的两侧,翅膀展开,形成一种对称美。

凤凰在中国文化中象征着吉祥、幸福和美好的未来,因此双凤图案也常被赋予吉祥祝福的寓意。

2. 工艺和制作:双凤铜镜通常是通过铸造或铸铜镶嵌的方式制作而成。

制作过程包括制模、熔铜、浇铸、打磨、镀镍等步骤。

镜面的细节和图案会经过精心的雕刻和加工,以展现凤凰的羽毛、眼睛、嘴巴等特征。

3. 装饰与用途:双凤铜镜不仅作为实用的镜子使用,还常常作为美观的装饰品。

在古代,铜镜是重要的生活用品,也代表了社会地位和文化品味。

双凤铜镜作为一种具有吉祥寓意的装饰品,常常被用作送礼或在婚礼等场合赠送,寄托人们对美好未来的祝愿。

4. 历史价值:双凤铜镜不仅在艺术上有很高的价值,也是研究宋代社会、文化和工艺发展的重要文物之一。

通过这些铜镜,可以了解宋代时期的审美趣味、工艺水平以及社会风貌。

总的来说,宋代双凤铜镜是中国古代工艺和文化的重要代表之一,它们蕴含着丰富的历史和文化内涵,为我们了解宋代社会提供了宝贵的资料。

铜镜概述综观中国古代铜镜发展的历史,从四千年前我国出现铜镜以后,各个时期的铜镜反映了它的早期(齐家文化与商周铜镜),流行(春秋战国铜镜),鼎盛(汉代铜镜),中衰(三国、晋、魏、南北朝铜镜),繁荣(隋唐铜镜),衰落(五代、十国、宋、金、元铜镜)等几个阶段。

从其流行程度、铸造技术、艺术风格和其成就等几个方面来看,战国、两汉、唐代是三个最重要的发展时期。

齐家文化至西周时期齐家商周铜镜均为圆形。

镜面平或微凸,镜身较薄,多为弓形或称桥形钮。

以素镜为主,西周中晚期出现重环镜和鸟兽纹镜。

春秋战国时期春秋中晚期至战国早期。

这一时期出现和流行的镜类有:素镜(全素镜、单圈、双圈凸弦素镜)、纯地纹镜(方形的很少,图案都有地纹,但没有铭文)、花叶镜、四山镜、多钮镜等。

一般都是体薄而圆的,上有桥形小钮。

战国中期,铜镜的种类繁多。

铜镜的纹饰也有所变化,如花叶镜中的叶纹镜从简单的三叶、四叶到八叶,还出现了云雷纹地花瓣镜、花叶镜。

四山镜的山字由粗短变得瘦削,在山字间配有花瓣纹、长叶纹、绳纹,相当繁缛。

还出现了五山镜、六山镜。

这时出现的镜类有菱纹镜、禽兽纹镜、蟠螭纹镜,连弧纹镜、金银错纹镜、彩绘镜等。

战国晚期至秦未出现了四叶蟠螭镜、蟠螭菱镜,有三层花纹的云雷纹地蟠螭连弧纹镜。

汉代铜镜汉代除了继续沿用战国镜外,最流行的铜镜有:蟠螭纹镜、蟠虺纹镜、章草纹镜、星云镜、云雷连弧纹镜、鸟兽纹规矩镜、重列式神兽镜、连弧纹铭文镜、重圈铭文镜、四乳禽兽纹镜、多乳禽兽纹镜、变形四叶镜、神兽镜、画像镜、龙虎纹镜、日光连弧镜、四乳神镜、七乳四神禽兽纹镜等。

汉代是我国铜镜发展的重要时期。

中国铜镜,以汉镜出土的数量最多,使用普遍,汉镜不仅在数量上比战国时期多,而且在制作形式和艺术表现手法上也有了很大发展。

从其发展趋势,可以分为三个大的阶段,重要的变化出现在汉武帝时期,西汉末年王莽时期,东汉中期。

五代十国,宋元明清铜镜特点及区别五代十国铜镜造型主要有圆形、葵花形,亦有方形和方形委角的。

纹饰除四灵八卦纹外,尚有花鸟纹和花朵纹图案。

一般铜镜为素面,有的镜上铸有吉祥语或作坊铸工名。

宋镜造型仍继承唐代多样化的风格,并创出了一些新式样。

纽制变小,纽弓窄而孔显大,纽顶趋平。

无纽座、圆纽座和花瓣纽座居多。

镜缘主要有两种:一种较宽,里厚向外缓坡;另一种为窄边,比较方正。

带柄镜的镜缘与镜柄的凸边连成一气。

宋镜大致自北宋政和年间开始出现铭文,铭文绝大多数为商标铭记,多置于镜纽一侧的方格内。

辽代铜镜在形制上,主要有圆形、“亚”字形和葵花形,此外还有八角形。

在纹饰上,主要有双鱼纹、八卦纹、童子戏花纹、荷花纹、连钱纹和牡丹龟背纹等。

辽镜上也见有吉祥语句,不仅有汉字,还有契丹字。

金镜造型常见的主要有圆形、菱花形和带柄镜等。

镜纽以圆纽为多,纽上部较尖,尖顶为平面。

镜缘多外薄里厚,与宋镜特征相仿。

区别于其他时代铜镜的特征是:在圆形镜边缘内侧常铸有一个二层台,二层台有宽有窄,宽者上面多饰有花纹或铸有铭文。

金代铜镜铭文意义渐乏趣味,偏重实用,惟有特殊情况,则为阴刻、边刻、地名、官名。

元代铜镜一般可以说是“粗者甚粗,精者颇精”。

式样较少,除流行的圆形和圆形带柄镜外,早期常见的还有菱花形和葵花形镜,与金镜不同,它仍保留着宋镜六分法的形制。

元镜镜缘多为素宽缘,里厚外薄,里直外坡。

镜纽多为半圆形纽,较之宋金时期的镜纽要大。

纽座主要有方形和圆形纽座两种。

另外,无纽座铜镜此时仍占有很大比例。

元镜纹饰有浅浮雕和浮雕两种。

元代前期铜镜均无铭文,后期铭文内容也较简单,纪年铭文多绕纽配置。

明清仿古铜镜的特点明代仿古铜镜的铅质比宋,金好,质细,表面多呈灰白色,但无汉唐铜镜的那种光泽。

仿制的唐镜多有铭文,内区大于外区;而宋代仿制铜镜则正好相反。