第九章泥石流工程地质研究

- 格式:ppt

- 大小:25.35 MB

- 文档页数:79

泥石流防治工程勘查中的地质勘查方法与技术泥石流是一种具有极高危害性的自然灾害,对人类社会和生态环境造成了严重威胁。

因此,开展泥石流防治工程勘查至关重要。

在泥石流防治工程的勘查过程中,地质勘查方法与技术起到了至关重要的作用。

本文将介绍泥石流防治工程勘查中常用的地质勘查方法与技术。

1. 遥感技术遥感技术是利用飞机、卫星等遥感平台获取地表信息的技术。

在泥石流防治工程的勘查中,遥感技术能够高效地获取大范围的地表信息,并对泥石流暴发的潜在区域进行快速判定和初步分析。

遥感技术通过获取高分辨率的遥感影像,在勘查中可以提供地形、坡度、植被、河流等信息,进而帮助进行地质灾害隐患点的识别和评价。

2. 土壤力学试验技术土壤力学试验技术是通过室内试验来模拟实际工程中土壤的力学性质。

在泥石流防治工程中的地质勘查,了解土壤的力学性质对于工程设计和施工非常重要。

通过土壤力学试验,可以获取土壤的抗剪强度、抗侧压强度、流动性等参数,进一步评估泥石流的危险性和灾害范围,为后续的工程设计提供依据。

3. 地面地球物理勘查技术地面地球物理勘查技术通过对地面的物理场进行测量、观测和解释,获取地下结构和性质的信息。

在泥石流防治工程的地质勘查中,地面地球物理勘查技术可以获取地下的地质构造、断层、岩性等信息,有助于评估泥石流活动的潜力和规模。

常用的地球物理勘查技术包括电法、重力法、地震勘探等。

4. 孔洞勘查技术泥石流形成的一个重要原因是地下水和土壤相互作用形成的孔洞。

因此,了解泥石流发生区域的孔洞分布情况对于工程的设计和施工至关重要。

孔洞勘查技术包括地下勘探、地下水位测定等,通过获取孔洞的位置、数量、形态和分布特征等信息,可以评估泥石流的潜在风险,并制定相应的防治措施。

5. 工程地质调查技术工程地质调查是根据工程设计需要,对工程区域的地质情况进行全面调查、研究和分析的一种技术。

在泥石流防治工程的地质勘查中,工程地质调查技术能够获取泥石流形成的地质条件、地质构造、岩性、地下水位等信息。

泥石流地质灾害勘察报告泥石流的相关概述一、泥石流是介于流水与滑坡之间的一种地质作用。

典型的泥石流由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。

在适当的地形条件下,大量的水体浸透山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。

泥石流是一种灾害性的地质现象。

泥石流经常突然爆发,来势凶猛,可携带巨大的石块,并以高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大。

它爆发突然、来势凶猛,具有很大的破坏力。

泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟。

泥石流是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害。

是山区沟谷或山地坡面上,由暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。

泥石流大多伴随山区洪水而发生。

它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15%,2010年8月8日甘肃舟曲县发生泥石流灾害[1]最高可达80%左右,因此比洪水更具有破坏力。

二、泥石流类型划分及危害性分级2.1泥石流类型划分2.1.1按水源成因及物源成因可分为暴雨(降雨)泥石流、冰川(冰雪融水)泥石流,溃决(含冰湖溃决)泥石流;坡面侵蚀型泥石流、崩滑型泥石流、冰碛型泥石流、火山泥石流、弃渣泥石流、混合型泥石流等(参见附录A表A.1)。

2.1.2按集水区地貌特征可分为沟谷型泥石流和坡面型泥石流(参见附录A表A.2)。

2.1.3按暴发频率分:高频泥石流(一年多次至5年1次)、中频泥石流(1次/5~20年)、低频泥石流(1次/20~50年)和极低频泥石流(1次/>50年)。

2.1.4按泥石流物质组成,可分为泥流型、水石型和泥石型泥石流(参见附录A表A.3)。

2.1.5按流体性质可分为粘性泥石流(重度1.60~2.30t/m3)和稀性泥石流(重度1.30~1.60t/3)。

(参见附录A表A.4)。

泥石流灾害防治工程勘查规范中的地质勘查要点泥石流是一种自然灾害,由于地质条件的不同,每个地区泥石流的特点也不尽相同。

因此,在进行泥石流灾害防治工程勘查时,应根据具体的地理环境和地质条件,确定合适的地质勘查要点,以确保工程的可行性和稳定性。

下面将介绍泥石流灾害防治工程勘查规范中的地质勘查要点。

1.地质概况调查在进行泥石流灾害防治工程勘查时,首先需要对所在地区的地质情况进行概况调查。

包括地形地貌特征、地层结构、岩土层分布、地下水位以及历史泥石流情况等。

通过对地质概况的调查,可以初步了解该地区的泥石流发生潜力和影响范围。

2.地质灾害历史回顾了解泥石流灾害的历史情况对于工程勘查至关重要。

通过查阅历史文献、调查当地居民、采集现场照片和视频等材料,可以了解过去泥石流活动的频率、规模和影响范围。

这将为工程设计提供重要参考,以避免再次发生类似的灾害。

3.地形地貌特征调查地形地貌特征是泥石流发生的重要条件之一。

通过详细调查地表过程、地貌特征和地势变化,可以判断泥石流的形成机理。

例如,高地势地区与低地势地区之间的梯度变化、河流侵蚀、土石流物质堆积等。

4.地层结构和岩土层分布调查地层结构和岩土层的分布情况对泥石流的发生和发展具有重要影响。

通过钻孔取样、地下水位测量等勘查方法,了解地层结构和岩土层分布,以确定泥石流发生的潜在区域和路径。

同时,还需要对岩土层的物理力学性质、孔隙度、含水量和渗透性等进行详细研究,以评估工程稳定性。

5.地下水位调查地下水位是泥石流发生的重要因素之一。

泥石流通常在降雨后或冰雪融化后发生,而地下水位的高低会直接影响泥石流的规模和速度。

通过地下水位的调查,可以预测泥石流的发生时机和可能的规模。

6.泥石流物质特性调查了解泥石流物质的特性对于工程设计和防治措施的制定非常重要。

泥石流物质的颗粒大小、含量、密度等参数将影响沉积体的稳定性。

泥石流物质中含有大量的泥沙和石块,通过对其成分的分析,可以评估其运动特性和破坏能力。

泥石流灾害防治工程勘查规范中的地质调查步骤地质调查是泥石流灾害防治工程中不可或缺的环节。

通过地质调查可以了解工程所在地的地质条件,识别潜在的泥石流风险,为灾害防治工程的规划、设计和施工提供依据。

本文将介绍泥石流灾害防治工程勘查规范中的地质调查步骤。

地质调查的第一步是资料收集。

在进行实地调查之前,获取已有的地质、地貌、气象、水文等相关资料是十分重要的。

这些资料可以包括地图、航空遥感图像、卫星图像、前人调查报告等。

通过对这些资料的综合分析,可以初步了解工程所在地的地形特征、地质背景、潜在的泥石流发生区等信息。

第二步是现场勘查。

在现场勘查过程中,需要对工程所在地的地貌、地质构造、地层、岩性等进行详细的观察与测量。

首先要进行地貌调查,包括测量地表高程、边坡坡度、沟谷地型等。

然后要进行地质构造调查,了解断裂、褶皱、节理等地质构造的分布情况。

接着要进行地层调查,探查地下各层地层的性质、厚度和分布。

最后要进行岩性调查,分析不同岩石的力学性质、耐侵蚀性等。

第三步是采样分析。

根据现场勘查的结果,选取不同位置和不同地层的岩土样本进行采样。

采样包括岩石、土壤、岩土体等样本。

采样过程中要注意保持样本的完整性和代表性,避免人为损坏或污染。

采样完成后,需要对样本进行室内分析,包括岩石和土壤的物理性质、力学性质、渗透性等方面的测试。

通过采样分析,可以进一步了解不同岩土体的特点和泥石流形成的机制。

第四步是数据分析和风险评估。

通过对现场勘查和样本分析的数据进行综合分析,可以评估工程所在地的泥石流风险。

这包括对潜在滑坡体积、滑坡运动特征、泥石流路径等进行定量分析。

通过风险评估,可以评估泥石流对工程的威胁程度,为后续的工程设计和灾害防治提供科学依据。

最后一步是编制调查报告。

根据地质调查的结果和数据分析的结论,编制详细的地质调查报告。

报告应该准确地记录调查的整个过程和结果,包括地质调查的目的、地质背景、调查方法、数据分析、风险评估以及建议的工程措施等。

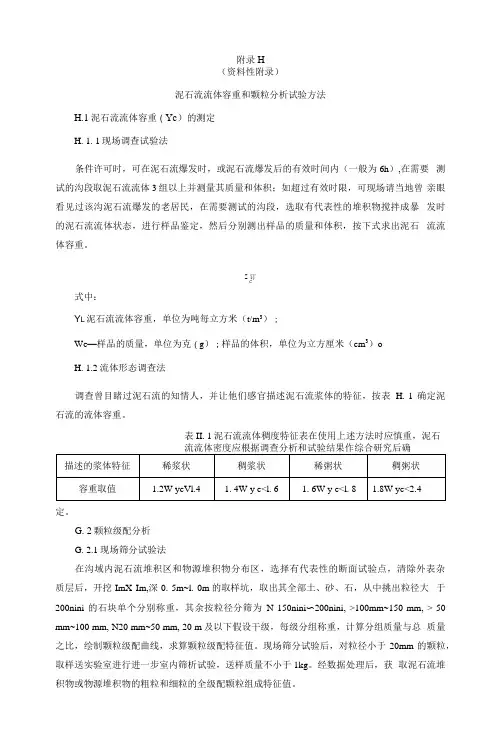

附录H(资料性附录)泥石流流体容重和颗粒分析试验方法H.1泥石流流体容重(Yc)的测定H. 1. 1现场调查试验法条件许可时,可在泥石流爆发时,或泥石流爆发后的有效时间内(一般为6h),在需要测试的沟段取泥石流流体3组以上并测量其质量和体积;如超过有效时限,可现场请当地曾亲眼看见过该沟泥石流爆发的老居民,在需要测试的沟段,选取有代表性的堆积物搅拌成暴发时的泥石流流体状态,进行样品鉴定,然后分别测出样品的质量和体积,按下式求出泥石流流体容重。

Z订C式中:Y L泥石流流体容重,单位为吨每立方米(t/m3);Wc—样品的质量,单位为克(g);样品的体积,单位为立方厘米(cm3)oH. 1.2流体形态调查法调查曾目睹过泥石流的知情人,并让他们感官描述泥石流浆体的特征,按表H. 1确定泥石流的流体容重。

表II. 1泥石流流体稠度特征表在使用上述方法时应慎重,泥石流流体密度应根据调查分析和试验结果作综合研究后确定。

G. 2颗粒级配分析G. 2.1现场筛分试验法在沟域内泥石流堆积区和物源堆积物分布区,选择有代表性的断面试验点,清除外表杂质层后,开挖ImX Im,深0. 5m~l. 0m的取样坑,取出其全部土、砂、石,从中挑出粒径大于200nini的石块单个分别称重,其余按粒径分筛为N 150nini〜200nini, >100mm~150 mm, > 50 mm~100 mm, N20 mm~50 mm, 20 m及以下假设干级,每级分组称重,计算分组质量与总质量之比,绘制颗粒级配曲线,求算颗粒级配特征值。

现场筛分试验后,对粒径小于20mm 的颗粒,取样送实验室进行进一步室内筛析试验,送样质量不小于1kg。

经数据处理后,获取泥石流堆积物或物源堆积物的粗粒和细粒的全级配颗粒组成特征值。

I. 3. 1.4原铁道部第一勘察设计院推荐的西北地区经验公式匕=旦乩2/3兽(1.26)a 式中各参数含义同式(1.24)。

泥石流灾害防治工程局部稳定性分析与评估方法研究泥石流灾害是一种严重威胁山区生命财产安全的自然灾害,经常发生在地势陡峭、岩石破碎、土壤含水量较高的地区。

泥石流的形成,往往与降雨、地震等外界因素相互作用,导致山坡上土石流失稳定性,从而引发泥石流灾害。

针对泥石流灾害的防治,局部稳定性分析与评估方法的研究显得尤为重要。

为了准确评估泥石流灾害的局部稳定性,必须考虑各种相关因素对泥石流的影响。

首先,地质因素是评估局部稳定性的重要指标之一。

山区地质构造复杂,岩石性质和风化程度独特,对泥石流的稳定性产生着重要影响。

因此,需要在局部稳定性评估中,对地质条件进行详细的调查和分析,包括地层、岩石的抗剪强度、倾角等信息的获取。

这些数据为开展稳定性分析提供了基础。

其次,水文因素也对泥石流的发生和局部稳定性具有重要影响。

降雨是引发泥石流的主要外因,而山区降雨量大,且容易形成集中降雨,加剧了泥石流的灾害性。

因此,对于评估局部稳定性,需要对降雨量、径流系数、降雨时长等水文数据进行测量和分析。

同时,还需要考虑地下水位、土壤含水量等影响泥石流发生和稳定性的因素。

此外,地形因素也是影响泥石流区域稳定性的重要因素。

山体的坡度、形状等因素会影响泥石流的发生和扩散速度,直接影响泥石流的局部稳定性。

在局部稳定性评估中,需要精确测量和分析山体的地形数据,包括坡度、坡面类型、凹陷和挤出等。

在对泥石流灾害的局部稳定性进行评估时,常用的方法包括定性分析和定量分析。

定性分析主要是通过对相关因素进行综合评判,评估其对局部稳定性的影响程度。

这种方法适用于初步评估和区域划分。

而定量分析则是通过建立适当的数学模型,对相关因素进行量化分析,获得更为准确的稳定性结果。

定量分析方法常用的有稳定性分析、有限元法、数值模拟等。

这些方法结合地质、水文和地形等因素,为局部稳定性评估提供了科学工具和技术支持。

近年来,随着遥感技术和数字地质工程的快速发展,泥石流灾害的局部稳定性分析与评估也得到了很大的提升。

一、工程地质学基本概念及方法1。

工程地质学工程地质学是地质学的分支学科,它是一门研究与工程建设有关的地质问题、为工程建设服务的地质科学,属应用地质学的范畴。

2。

工程地质条件工程地质条件指的是与工程建筑有关的地质因素的综合.地质因素包括:岩土类型及其工程性质、地质结构、地貌、水文地质、工程动力地质作用和天然建筑材料等方面。

3。

工程地质问题指工程建筑物与地质条件之间的矛盾或问题。

如:地基沉降、水库渗漏等。

4.不良地质现象对工程建设不利或有不良影响的动力地质现象。

它泛指地球外动力作用为主引起的各种地质现象,如崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、土洞、河流冲刷以及渗透变形等,它们既影响场地稳定性,也对地基基础、边坡工程、地下洞室等具体工程的安全、经济和正常使用不利。

5。

工程地质学的任务1、阐明建筑地区的工程地质条件,并指出对建筑物有利的和不利的因素;2、论证建筑物所存在的工程地质问题,进行定性和定量的评价,作出确切的结论;3、选择地质条件优良的建筑场址,并根据场址的地质条件合理配置各个建筑物;4、研究工程建筑物兴建后对地质环境的影响,预测其发展演化趋势,并提出对地质环境合理利用和保护的建议;5、根据建筑场址的具体地质条件,提出有关建筑物类型、规模、结构和施工方法的合理建议,以及保证建筑物正常使用所应注意的地质要求;6、为拟定改善和防治不良地质作用的措施方案提供地质依据。

6.工程地质学的研究方法工程地质学的研究方与它的研究内容相适应的,主要有自然历史分析法、数学力学分析法、模型模拟试验法和工程地质类比法。

四种研究方法各有特点,应互为补充,综合应用。

其中自然历史分析法是最重要和最根本的研究方法,是其它研究方法的基础。

7.岩石力学、土力学与工程地质学有何关系岩石力学和土力学与工程地质学有着十分密切的关系,工程地质学中的大量计算问题,实际上就是岩石力学和土力学中所研究课题,因此在广义的工程地质学概念中,甚至将岩石力学、土力学也包含进去,土力学和岩石力学是从力学的观点研究土体和岩体。

泥石流防治工程勘查中的岩土力学参数建模研究泥石流防治工程勘察中的岩土力学参数建模研究引言:泥石流是自然灾害中常见的一种,给人们的生命财产造成了巨大的威胁。

为了有效地防治泥石流灾害,泥石流防治工程的勘察与研究变得非常关键。

而岩土力学参数的准确建模是进行泥石流防治工程勘察的基础,对于保障工程的安全和有效性具有重要意义。

本文将围绕泥石流防治工程勘察中的岩土力学参数建模展开讨论。

一、岩土力学参数与泥石流防治工程勘察的关系岩土力学参数是勘察工程中重要的技术指标,它们直接影响着泥石流防治工程的设计与施工。

常见的岩土力学参数包括黏聚力、内摩擦角、弹性模量、剪切模量等。

通过对这些参数的准确建模,可以更好地分析和预测泥石流的运动特性,从而制定相应的防治方案。

在泥石流防治工程的勘察过程中,需对研究区域的地质岩土力学参数进行准确测定。

这需要采取一系列现场勘测与室内试验的手段进行,获取实际可靠的数据。

根据勘察数据,可以对岩土力学参数进行建模,从而为防治工程的设计提供参考依据。

二、岩土力学参数建模的方法与步骤岩土力学参数建模是一项复杂的工作,需要结合实际工程情况和科学理论进行。

下面将介绍一般的建模方法与步骤。

1. 数据收集与整理在进行岩土力学参数建模之前,首先需要对研究区域的地质情况进行详细调查,并获得大量的现场和室内试验数据。

这些数据包括钻孔数据、土壤样本数据、地下水位数据等,需要进行整理和分析。

2. 数据处理与分析通过对数据的处理与分析,可以获得各个岩土力学参数的合理取值。

这一步需要运用统计学与数学方法,如回归分析、插值分析等,对数据进行处理和拟合。

3. 参数建模与模型验证基于前两步得到的数据,可通过合适的模型建立岩土力学参数的数学模型。

常用的模型有经验公式模型、统计模型、分形模型等。

建立模型后,需要进行模型的验证与修正,确保模型的准确性和可靠性。

4. 参数应用与结果评估最终得到的岩土力学参数模型可应用于具体的泥石流防治工程设计中。

《工程地质学》课程教学大纲【英文译名】:Engineering Geology【适用专业】:地质工程【学分数】:2.5【总学时】:40【实践学时】:8一、本课程教学目的和课程性质本课程是为地质工程专业本科开设的一门专业基础课,必修课。

课程系统地讲授岩土工程地质性质及工程动力地质作用.系统概括了工程地质学最基本的原理和方法.在教学过程中适量安排一定时间的参观及试验。

通过本课程教学,培养学生掌握工程地质学最基本的原理与方法,了解国内外工程地质学领域的研究动态,能从系统的、动态的角度认识人类工程活动与地质环境的相互关系,为今后研究与解决工程地质、水文地质、地震地质、环境地质等方面有关的工程问题奠定坚实的基础。

二、本课程的基本要求通过本课程的学习,使学生掌握岩土的工程地质性质、工程动力地质作用等工程地质学最基本的原理和方法,并能初步应用工程地质学的基本原理分析工程地质问题,能运用力学原理进行工程地质问题的定量评价等。

为学习后继课程以及从事工程地质工作和科学研究打下一定的基础。

在教学过程中,应注意培养学生对工程地质问题分析中的地质思维逻辑,辩证唯物主义的科学思维方法和实事求是、严谨认真的工作作风。

三、本课程与其他课程的关系本课程学习前必须学习《动力地质学》、《矿物学》、《岩石学》、《构造地质学》、《水文地质学》、《地层学》、《地貌及第四纪地质学》、《工程力学》等课程。

四、课程内容绪论一、工程地质学的研究对象与任务二、工程地质学的研究内容、分科及其与其它学科的关系三、工程地质学的发展历史四、本课程的内容与学习方法重点了解工程地质学的研究对象和任务,工程地质学的研究内容;了解工程地质学分科及其与其它学科的关系,工程地质学的发展历史。

重点:工程地质学、工程地质条件及工程地质问题的概念;工程地质学的意义第一章土的物质组成与结构、构造第一节土的粒度成分粒径、粒组概念;粒组划分;粒度成分测定与表示;土按粒度成分分类;第二节土的矿物成分土中矿物成分类型;矿物成分与粒度成分的关系;粘土矿物的类型及其工程地质特征第一节土中的水与气体土中水的基本类型与特征;土中的气体第四节土的构造与构造土的结构的概念;土粒间的连结关系;土的结构类型;土的构造的概念;土的构造本章要求掌握有关的基本概念,并了解有关土的粒度成分;土的矿物成分;土中的水和气体;及土的结构、构造。

有关“崩塌、滑坡、泥石流”的勘察要点

有关“崩塌、滑坡、泥石流”的勘察要点如下:

1.重点分析判断边坡稳定性的因素和地质构造条件。

2.对已经发生的滑坡、崩塌、泥石流进行工程地质勘察,研究其发生的原因、运动特

征、规模及破坏情况,分析其造成的危害和可能发展趋势,提出防治措施。

3.重点查明滑坡的滑床、滑带、滑面(带)的物质组成、分布范围和埋藏条件,分析滑

坡的形成条件和因素,确定滑坡的性质、类型和规模,预测其可能的变化和发展趋势,为滑坡防治方案提供依据。

4.重点查明泥石流的形成条件和影响因素,确定泥石流的类型、特性(如形成区、流通

区和堆积区的空间分布,形成区物质组成,流通区大小,堆积区汇水面积等),预测其可能的变化和发展趋势,为泥石流防治方案提供依据。

5.重点查明崩塌体的物质组成、结构特征、崩塌面(带)的物质组成和产状,分析崩塌

体的形成条件和影响因素,确定崩塌体的类型和规模,预测其可能的发展趋势,为崩塌防治方案提供依据。

四川省丹巴县泥石流成因及规律一.概述1.地理位置丹巴县位于甘孜藏族自治州东部,东与阿坝州小金县接壤,南和东南与康定县交界,西与道孚县毗邻,北和东北与阿坝州金川县相连。

幅员面积5649平方公里,境内高山对峙,峰峦重叠,峡谷深邃。

地势西高东低,海拔1700-5521米。

其经纬度为北纬30°29′~31°29′,东经101°17′~102°12′,东西最宽86﹒9公里,南北最长105﹒7公里。

2.气候条件丹巴气候特点属于青藏高原型季风气候,年均气温14.3 ,最低温度-10.6℃,最高温度39.0℃,无霜期277天,年降水量600毫米,年日照数2079小时,气候呈典型的立体气候。

3.地形地貌丹巴县东西最宽86.9公里,南北最长105.7公里。

丹巴县属岷山邛崃山脉之高山区,大渡河自北向南纵贯全境,切割高山,立体地貌显著,是川西高山峡谷的一部分。

境内峰峦叠嶂、峡谷幽深,地势西南高,东南低,全县最高海拔5820米。

县城海拔1800米,距州府康定137公里,距成都368公里4.城市概况丹巴县位于甘孜藏族自治州东部,全县辖15个乡(镇),总人口56829人,是一个以藏、汉民族为主体的多民族聚居县。

改革开放二十年,丹巴的社会、经济得到了长足发展。

交通、通讯、能源、水利建设得到较快发展。

全县15个乡(镇)基本实现乡乡通公路。

全县通车里程339公里,八(美)丹(巴)公路、小(金)丹(巴)公路、丹(巴)刷(金寺)路、瓦(斯沟)丹(巴)路四条出境公路的通县油路工程的顺利完成,彻底解决该县交通瓶颈的制约。

光纤通讯、移动通讯、无线寻呼、因特网业务和ADSL信息高速公路的开通,缩短了与外界的时空距离,信息通讯已深入到各个领域。

5.支柱产业丹巴美人谷旅游产业成为丹巴县的支柱产业,美人谷位于四川甘孜州丹巴县,古老的康巴地区,大金川、小金川、革什扎河、东谷河和大渡河五条河流交汇之地。

康定的汉子,丹巴的美女,是四川省甘孜州最著名的人文景观,在丹巴可以寻访到五六千年以前的墓葬群,以及新石器时代遗址。

泥石流灾害防治工程勘查关键技术分析1. 前言泥石流是一种常见的自然灾害,其造成的人员伤亡和财产损失严重。

为了有效预防和减轻泥石流灾害的影响,进行泥石流灾害防治工程的勘查是必不可少的工作。

本文将重点介绍泥石流灾害防治工程勘查的关键技术。

2. 泥石流灾害特点泥石流是由山体枯秃、土壤湿度高、降雨量大以及地形地势复杂等因素综合作用导致的一种流态土石混合物的溃决现象。

泥石流灾害具有突发性、速度快、破坏力大等特点,给人们的生命财产安全造成了极大的威胁。

3. 泥石流灾害防治工程勘查内容泥石流灾害防治工程勘查的目标是了解地质、地形、水文等方面的信息,确保防治工程的可行性和有效性。

勘查内容主要包括以下几个方面:3.1. 地质勘查地质勘查是对地层、岩性、构造、断裂、滑坡、崩塌等地质情况的调查与分析。

通过地质勘查,可以确定泥石流的发生区域,并评估其泥石流资源大小,为防治工程设计提供基础数据。

3.2. 地形勘查地形勘查主要针对山地地形特点,包括坡度、高差、河流形态等。

了解地形特点可以判断泥石流发生的概率和可能路径,有助于选择合适的防治工程措施。

3.3. 水文勘查水文勘查是对降雨量、径流量、河流水位等水文信息的调查与分析。

泥石流的发生与降雨量和河流水位密切相关,因此水文勘查对于预测和防范泥石流灾害至关重要。

3.4. 工程测量工程测量是为了获取泥石流防治工程设计所需的地形、地质和水文等数据。

测量内容包括地形图、剖面图、河道横断面、地下水位等。

这些数据是泥石流防治工程设计的基础。

4. 关键技术分析泥石流灾害防治工程勘查涉及多学科、多专业的知识,需要综合运用各种技术手段,其中关键技术主要包括以下几个方面:4.1. 遥感技术遥感技术通过卫星遥感图像获取大范围的地质、地形和植被信息,为泥石流灾害区域的初步划定提供基础。

高分辨率的遥感图像可以快速定位泥石流发生的区域,并为后续的现场勘查提供指导。

4.2. 雷达技术雷达技术可以穿透森林和云层,获取地表和地下的形态信息。

工程地质复习资料第一章、绪论一. 工程地质学的定义:工程地质学是一门研究与工程建设有关的地质问题,为工程建设服务的地质学科,它是地质学的分支学科,属于应用地质学的范畴。

二、工程地质学研究目的:①阐明建筑地区的工程地质条件;②论证建筑物所存在的工程地质问题;③选择地质条件优良的建筑场址;④研究工程建筑物兴建后对地质环境的影响;⑤提出有关建筑物类型、规模、结构和施工方法的合理建议:⑥为拟定改善和防治不良地质作用的措施方案提供地质依据。

基本任务:查明工程地质条件;中心任务:工程地质问题的分析、评价三. 工程地质学研究内容:岩土工程性质研究——工程岩土学;工程动了地质作用的研究——工程动了地质学;工程第合资勘察理论和技术方法的研究——专门工程地质学;区域工程地质的研究——区域工程地质学;环境工程地质的研究——环境工程地质学四、工程地质条件:与工程建筑物有关的地质条件的综合。

岩土类型及其工程性质;地质构造;地形地貌;水文地质;工程动力地质作用;天然建筑材料应强调的是,不是能将上述诸点中的某一方面理解为工程地质条件,而必须是它们的总和。

五、工程地质问题:工程建筑物与工程地质条件之间所存在的矛盾或问题。

场地工程地质条件不同、建筑物内容不同,所出现的工程地质问题也各不相同。

房屋工程:地基承载力、沉降、基坑边坡问题。

矿山开采:边坡稳定性、基坑突水、矿坑稳定……水利水电工程:渗透变形、水库渗漏、斜坡稳定性、坝体抗滑稳定性……六、工程活动与地质环境之间的关系:人类生活在地球上,各种工程活动天天在地质环境中进行,二者之间相互制约,始终是客观存在的。

1)地质环境对人类工程活动的制约:①人类在从事工程活动中影响工程活动的安全:如采煤过程中的瓦斯爆炸、涌水,隧道掘进过程中出现塌顶、岩爆或涌水等;②影响工程建筑物的稳定和正常使用:如水库渗漏、滑坡、泥石流破坏公路与铁路;③地质条件不具备而使工程造价提高:如沿海三角洲地区城市修建高层建筑,往往由于软基需要进行地基处理而增加造价。