高频开关电源电磁干扰

- 格式:docx

- 大小:225.90 KB

- 文档页数:16

摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,各种标准对抑制电源设备电磁干扰的要求已越来越高。

对开关电源中电磁干扰的产生机理做了简要的描述,着重总结了几种近年提出的新的抑制电磁干扰的方法,并对其原理、应用做了简单介绍。

1 引言随着电子设备的大量应用,电源在这些设备中的地位越来越重要,而开关变换器由于体积小、重量轻、效率高等特点,在电源中占的比重越来越大。

开关电源大多工作在高频情况下,在开关器件的开关过程中,寄生元件(如寄生电容、寄生电感等)中能量的高频变化产生了大量的电磁干扰( ElectromagneticInterference , EMI )。

EMI 信号占有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经过在电路、空间中的传导和辐射,污染了周围的电磁环境,影响了与其它电子设备的电磁兼容( ElectromagneticCompatibility )性。

随着近年来各国对电子设备的电磁干扰和电磁兼容性能要求的不断提高,对电磁干扰以及新的抑制方法的研究已成为开关电源研究中的热点。

本文对电磁干扰产生、传播的机理进行了简要的介绍,重点总结了几种近年来提出的抑制开关电源电磁干扰产生及传播的新方法。

2 电磁干扰的产生和传播方式开关电源中的电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰两种。

通常传导干扰比较好分析,可以将电路理论和数学知识结合起来,对电磁干扰中各种元器件的特性进行研究;但对辐射干扰而言,由于电路中存在不同干扰源的综合作用,又涉及到电磁场理论,分析起来比较困难。

下面将对这两种干扰的机理作一简要的介绍。

2.1传导干扰的产生和传播传导干扰可分为共模( CommonMode CM )干扰和差模( DifferentialMode DM )干扰。

由于寄生参数的存在以及开关电源中开关器件的高频开通与关断,使得开关电源在其输入端(即交流电网侧)产生较大的共模干扰和差模干扰。

2.1.1 共模( CM )干扰变换器工作在高频情况时,由于 dv/dt 很高,激发变压器线圈间、以及开关管与散热片间的寄生电容,从而产生了共模干扰。

开关电源传导干扰分析与整改开关电源是现代电子设备中广泛应用的一种电源类型。

开关电源具有效率高、体积小、重量轻等优点,已经成为现代电子设备的首选电源类型。

然而,开关电源也存在一定的问题,其中传导干扰问题是一个需要重视的问题,下面我们来谈谈开关电源传导干扰分析与整改的问题。

1、开关电源的传导干扰问题开关电源通过高频开关管使AC电源变成高频交流电源,再通过整流、滤波、稳压等电路将高频交流电源变成DC电源,这个过程中,电路中的开关管、滤波电容、稳压电路等部件会产生电磁干扰,干扰的频率范围大致在几十kHz到几百MHz之间,这些干扰信号会以电磁波的形式传播到其他电路中,从而影响电路的正常工作。

传导干扰主要是通过电源线、信号线等物理连接传播的,对同一信号线上的电路产生干扰,影响信号的传输质量,甚至影响电路的工作稳定性。

同时,也会通过制成工艺、线路布局等方式产生辐射干扰,对周围的其他电路产生干扰。

2、开关电源传导干扰的来源(1)开关管开关电源中的开关管是主要产生传导干扰的元件之一,开关管在工作时会产生大量的高频脉冲信号,这些脉冲信号会通过电源线、信号线等物理连接透传到其他电路中,引起电路的干扰。

(2)电容开关电源中的滤波电容和稳压电容也会产生较强的传导干扰信号,电容充放电时会产生电流脉冲,这些脉冲又会产生磁场和电场,从而影响周围电路的稳定性。

(3)线路布局线路布局的不合理也是开关电源产生传导干扰的原因之一,线路长度过长,线路走向交错等都会导致干扰的产生和传输。

3、开关电源传导干扰的整改措施(1)优化开关管的选择开关电源的开关管是干扰主要源之一,优化选择开关管可以减少干扰的产生。

例如采用低压降MOSFET、反平行二极管、优化的开关频率等方式可以有效减少开关管产生的干扰。

(2)采用滤波器和稳压器开关电源中采用滤波器和稳压器,可以有效地减少电容充放电产生的干扰信号。

滤波器和稳压器可以将高频脉冲信号转换为连续的直流电源,在一定程度上减小了干扰的传输。

开关电源产生干扰的四条主要原因1.开关电源本身的电磁干扰:开关电源采用高频开关器件进行开关操作,这会引起较高频率的电流和电压波形,并产生大量的电磁噪声。

这些高频噪声会通过电源线、输入滤波器和输出滤波器等途径进入其他电路和设备,引起干扰。

2.输入电源的电磁干扰:不同的设备可能共享相同的输入电源线路,当一个设备使用开关电源时,其产生的高频电磁噪声会通过共享的电源线路传播给其他设备,从而对它们产生干扰。

3.输出线路干扰:开关电源输出端连接的电源线路和负载线路也可能成为干扰源。

由于开关电源的开关操作会引起电流和电压的突变,这可能会在输出线路中产生较大的尖峰电流和瞬时电压斜率,同时伴随着较高频率的电流波形,进而对连接的负载产生干扰。

4.开关电源引起的电磁互感干扰:由于开关电源中的高频开关操作,其导线和电感元件之间会产生一定强度的电磁场。

当这些元件和其他线路或元件之间存在电磁耦合时,会发生电磁互感干扰。

这种耦合可能发生在电源线、输出线路和周围环境中,通过干扰线路中的电感元件或导线,引起其上产生的感应电流或感应电压,从而产生干扰。

为了减少开关电源产生的干扰,可以采取以下措施:1.优化开关电源的设计:通过合理选择高频开关器件和合适的电源变压器,以减少开关操作时产生的电磁噪声。

2.加强输入滤波:在开关电源的输入端添加滤波电路,能够有效滤除输入电源中的高频噪声,减少其对其他设备的干扰。

3.加强输出滤波:在开关电源的输出端添加输出滤波器,可以滤除输出线路中的高频噪声和尖峰电流,减少对连接设备的干扰。

4.电磁屏蔽措施:对开关电源所在的外壳进行屏蔽处理,防止其产生的电磁辐射波传播到周围环境中。

总之,开关电源产生的干扰主要与其本身设计和工作原理有关,通过合理设计、滤波和屏蔽措施,可以有效减少这些干扰,并保证设备的正常运行。

高频开关电源的EMC开关电源相对以往传统的线性工频电源,体积小,重量轻,效率高,目前已得到普遍推广应用,但是,由于开关电源的工作频率高,高频电压或电流脉冲波含有丰富的谐波分量,所以电磁干扰(EMI )问题日益严重。

特别是随着电源技术的发展,开关频率越来越高,电源和所供电的负载系统越来越靠近,EMI 的影响就日益突出。

电磁兼容(EMC )的设计和优化必须贯穿于电源设计的每个环节,EMC 指标也成为衡量电源质量的一个重要方面。

下面会涉及开关电源EMC 的基本概念和原则,并提供抑制开关电源EMI 的常规需注意的设计方法。

首先,需要明确EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容)这两个术语的含义是对立的。

EMI 一般定义为:通过电磁能量传递方式,一台电子设备对另一台正在运行的电子设备造成的干扰。

而EMC 则是没有EMI ,运行的电子设备之间不形成相互干扰。

从EMI 的定义来看,我们可以得出产生EMI 的三要素:电磁能量发生线路(干扰源);不同线路之间干扰的传递途径(耦合方式);接收干扰的电子线路(敏感源)。

上述三要素必须全部存在的情况下,EMI 才会产生。

也就是说,只要消除其中任意一个要素,就能避免EMI ,达到不同线路(或设备)之间的EMC 。

在抑制电磁干扰的措施中,尽管屏蔽或隔离等措施能有效地切断干扰的耦合途径或使敏感源避免受到干扰信号的影响,不失为一种有效的EMC 策略和手段。

但是,一般推荐的EMC 策略还是消除或抑制干扰源,相对消除干扰三要素中的其他两要素而言,消除干扰源最为直接,也最为经济,所以对干扰源的研究和抑制是EMC 的重要内容。

一. EMI 的物理概念在一般的线路介绍的教科书中,EMI 的相关论述相对较少,在线路实践过程中,遇到的EMI 问题给人的感觉是比较复杂,不易解释。

但是,实际情况是EMI 的产生和抑制的基本原理还是相对简单的。

在开关电源中,快速变化的电压或电流脉冲波,能产生一种所谓的场,脉冲波和场之间的量化关系可以由Maxwell 方程式来描述。

电源干扰的频段

电源干扰通常表现为在电源线上引入的不期望的电信号,这些电信号可以影响与电源线相连的其他设备和电子系统的正常运行。

电源干扰的频段主要集中在以下几个方面:

1.低频电源干扰:

频段:通常在几十赫兹(Hz)到几千赫兹(kHz)范围内。

原因:由于电源系统的交流(AC)频率,一般为50赫兹或60赫兹,这可能导致与其倍数相关的低频电源干扰。

2.高频电源干扰:

频段:从几千赫兹到几兆赫兹(MHz)。

原因:由于电子设备中的开关电源、电子开关和其他高速电路操作,产生了高频电源噪声。

3.谐波和亚谐波:

频段:电源系统频率的倍数,通常在几十赫兹到几百千赫兹之间。

原因:非线性元件,如整流器、电机等,可能在电源中引入谐波和亚谐波。

4.射频干扰:

频段:超过几兆赫兹,包括射频(RF)和微波频段。

原因:环境中的射频信号、通信设备或无线电设备可能引入射频电源干扰。

5.脉冲噪声:

频段:脉冲可能在纳秒到微秒的时间范围内,因此包含宽带频谱。

原因:开关电源、电子开关和其他电气设备的开关操作可能导致短脉冲的产生。

6.电磁干扰(EMI):

频段:超过射频频段,可以包括微波频段。

原因:电气设备中的电流和电压变化可能导致电磁场的辐射,引起干扰。

准确的电源干扰频段取决于具体的电源和电子设备,以及其工作条件和环境。

对于特定的应用,可以使用滤波器、隔离器、电源调整器等设备来减小或消除电源干扰。

开关电源的电磁干扰和射频干扰及电气安全标准一、电磁干扰和射频干扰(EMI-RFI)美国及国际标准化组织已对电磁干扰和射频干扰制定了若干标准,要求电子设备的生产厂商将其产品的辐射和传导干扰降低到可接受的程度。

在美国,权威的指导性文件是FCC Dock-et20780,在国际上,德国的Verband Deutscher Elek-tronotechniker(VDE)安全标准则得到了广泛的采用。

FCC和VDE两个标准,主要是针对最终产品提出的,而不是组装产品的部件,但使用开关电源的整机产品,必须符合EMI-RFI的有关条款,了解这一点是非常重要的。

正是因为如此,既便开关电源已经使用了一个输入滤波器,这个滤波器对无源负载电路是匹配的,但对有源动态电子电路供电时,其抑制干扰的能力会发生剧烈的变化。

本文试图引导大家了解一些RFI的难题,并给出减小这些干扰的措施,这无论对电源设计或最终产品的设计均是需要遵循的。

1.FCC和VDE标准关于噪声抑制的条款FCC和VDE两项标准对由交流供电且由高频数字电路构成的设备的RFI抑制均提出了相应要求。

VDE标准把它的条款分成二类:第一类是工作在0~10kHz 的设备产生的无意性高频干扰。

它们的标准号分别是VDE-0875和VDE-0879;第二类是用于要求那些使用10kHz以上频率的设备所产生的有意性高频干扰,它们的标准号是VDE-0871和VDE-0872。

与此不同的是,FCC则针对产生或使用定时脉冲信号大于10kHz的所有设备提出RFI限制的有关条款。

图1所示给出了FCC和VDE对RFI的各项要求。

注:IEC为国际电子技术委员会的英文缩写;CISPR为国际无线电干扰特别委员会的英文缩写;EEC为电子设备的英文缩写。

FCC对EMI-RFI的有关条款与VDE的有关条款十分接近,其CLASS A部分要求商业、贸易和工业环境的设备,其电磁干扰辐射应在几分贝/微伏,所有能达到VDE 0875/N或VDE-0871/A,C标准规定的设备,几乎都能达到FCC的这一要求。

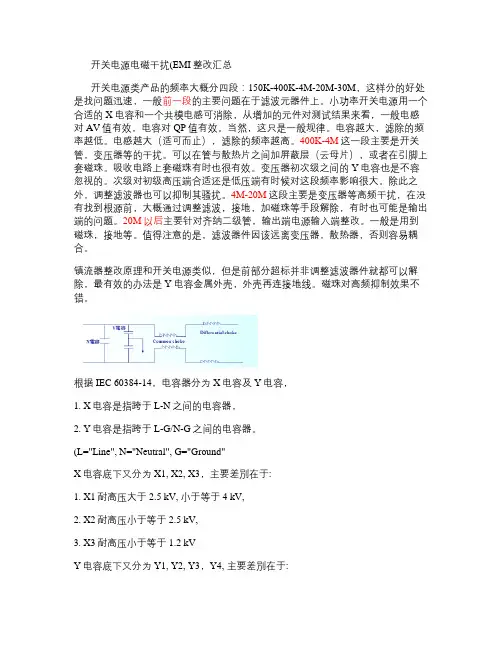

开关电源电磁干扰(EMI整改汇总开关电源类产品的频率大概分四段:150K-400K-4M-20M-30M,这样分的好处是找问题迅速,一般前一段的主要问题在于滤波元器件上。

小功率开关电源用一个合适的X电容和一个共模电感可消除,从增加的元件对测试结果来看,一般电感对AV值有效,电容对QP值有效。

当然,这只是一般规律。

电容越大,滤除的频率越低。

电感越大(适可而止),滤除的频率越高。

400K-4M这一段主要是开关管,变压器等的干扰。

可以在管与散热片之间加屏蔽层(云母片),或者在引脚上套磁珠。

吸收电路上套磁珠有时也很有效。

变压器初次级之间的Y电容也是不容忽视的。

次级对初级高压端合适还是低压端有时候对这段频率影响很大。

除此之外,调整滤波器也可以抑制其骚扰。

4M-20M这段主要是变压器等高频干扰,在没有找到根源前,大概通过调整滤波,接地,加磁珠等手段解除,有时也可能是输出端的问题。

20M以后主要针对齐纳二级管,输出端电源输入端整改。

一般是用到磁珠,接地等。

值得注意的是,滤波器件因该远离变压器,散热器,否则容易耦合。

镇流器整改原理和开关电源类似,但是前部分超标并非调整滤波器件就都可以解除,最有效的办法是Y电容金属外壳,外壳再连接地线。

磁珠对高频抑制效果不错。

根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。

(L="Line", N="Neutral", G="Ground"X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,2. X2耐高压小于等于2.5 kV,3. X3耐高压小于等于1.2 kVY电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:1. Y1耐高压大于8 kV,2. Y2耐高压大于5 kV,3. Y3耐高压 n/a4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板 (PCB走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。

高频开关电源中的电磁干扰问题及抑制措施中国人民解放军78156部队重庆市九龙坡区 400039摘要:高频开关电源,在电力系统中属于比较常用的电气设备,也叫开关型整流器。

它的开关频率在50-100kHz可控范围内,主要是在IGBT或MOSFET的帮助下完成高频工作,具有运行稳定和高效率的特点,但同时也会受到电磁干扰的问题困扰。

本文通过对电磁干扰的成因及产生的机理进行分析,探讨能够抑制高频开关电源中的电磁干扰问题的有效策略,以供参考。

关键词:高频开关电源;电磁干扰;抑制措施前言:在电力系统中,由于开关电源本身重量轻、体积小和效率高的特点,被广泛应用在家用电器、计算机、通信、自动控制等电子设施设备上。

同时由于在高频条件下,开关电源工作会产生一定强度的电磁干扰,经过辐射和传导的过程,对周围的电磁环境造成一定程度的污染,进而影响电子设备的使用。

一、电磁干扰的类型在高频开关电源中,电磁干扰的来源主要来自两个方面,即设备电源自己内部出现的电磁干扰,以及设备外的电磁干扰。

设备外的电磁干扰,主要包括电磁脉冲(EMP)干扰、电网中的电磁干扰和静电放电(ESD)干扰等,而在高频开关电源的设备内部,产生电磁干扰的原因,主要是高频变压器、整流器等各种器件。

二、电磁干扰的成因由于高频开关电源本身就是个干扰源,这是由其原理所决定的。

在经过整流时,高频开关电源通过把交流电变成直流电,采用DC/AC变换技术,变成高频,经过滤波电路,滤去电流中输出电压中存在的纹波,可以使直流电压更加稳定。

但是在实现电流转换过程里,难以避免会出现许多谐波干扰问题。

此外,由于变压器存在漏电感应,与输出二极管的反向恢复电流所形成的尖峰,也存在一定的电磁干扰。

三、高频开关电源电磁干扰问题和机理(一)开关电路在高频开关电源中,开关电路既是重要的核心部分,也是主要电磁干扰源。

开关电路一般由两个组成部分。

一是道额雌花冲击电流瞬变,属于传感型的电磁干扰。

对变压器初级和配电系统形成一定影响,使电网收到谐波干扰,影响电气设备的正常运行[2]。

开关电源产生电磁辐射干扰的原因。

3.直接整流电容滤波电路的特点

采用直接对交流电源进行整流滤波方式的高频开关式稳压电源,交流输入电压为220V、50Hz,一般采用桥式整流电路,然后经电解电容器滤波,变成

100Hz的锯齿形脉动直流电压,提供给该开关式稳压电源。

由图中可以看到,交流供电电源的作用是每Wms向电解电容器充电一次,

以补充开关电路消耗的能量,从电压的波形上来看为锯齿形,但是从电流的波形上来看却是脉冲形的,它们都是非正弦周期量,包含有丰富的谐波,并且绝大部分在音频范围(20-20000Hz),其中l00Hz的成分很可能是产生音频干扰的

重要来源。

同样,根据傅里叶分析法,这个非正弦周期函数可以分解成为基波和高次谐波,其能量主要集中在基波附近,高次谐波的能量很少。

由于它的峰峰值较小(仅仅为几伏到几卡伏),如果能够通过某些电路元件(如LC网络等)以电磁波的形式发射出去,对收音机等元线电接收设备的干扰是比较小的。

以中波波段(531-1611kHz)中的1000kHz频率为例,1∞Hz脉冲形电流中的1则kHz谐波才

与之谐振,该频率上的能量几乎为零,除非将收音机紧贴其放置,否则不可能出现干扰。

但是实际上许多收音机在距离该开关式稳压电源较远的位置仍然可以出现干扰,原因是什么呢?可以通过下面的分析得出结论。

用低频信号去调制高频载波的幅度,使高频载波的整体包络线与低频信号的变化规律相同,这就是调幅,相应的已调波就是调幅波。

如果低频信号是单一频率的正弦波,高频载波也是单一频率的正弦波,两者通过调制作用得到调幅波,根据幅度调制原理,低频信号的幅度与高频载波信号的幅度比小于1:3的。

怎样抑制开关电源的电磁干扰通常开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等。

EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰。

开关电源主要是传导干扰,且频率范围最宽,约为10kHz一30MHz。

抑制传导干扰的对策基本上10kHz 一150kHz、150kHz一10MHz、10MHz以上三个频段来解决。

10kHz一150kHz范围内主要是常态干扰,一般采用通用LC滤波器来解决。

150kHz一10 MHz范围内主要是共模干扰,通常采用共模抑制滤波器来解决。

10MHz以上频段的对策是改进滤波器的外形以及采取电磁屏蔽措施。

采用交流输入EMI滤波器通常干扰电流在导线上传输时有两种方式:共模方式和差模方式。

共模干扰是载流体与大地之间的干扰:干扰大小和方向一致,存在于电源任何一相对大地、或中线对大地间,主要是由du/dt产生的,di/dt也产生一定的共模干扰。

而差模干扰是载流体之间的干扰:干扰大小相等、方向相反,存在于电源相线与中线及相线与相线之间。

干扰电流在导线上传输时既可以共模方式出现,也可以差模方式出现;但共模干扰电流只有变成差模干扰电流后,才能对有用信号构成干扰。

交流电源输人线上存在以上两种干扰,通常为低频段差模干扰和高频段共模干扰。

在一般情况下差模干扰幅度小、频率低、造成的干扰小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,造成的干扰较大。

若在交流电源输人端采用适当的EMI滤波器,则可有效地抑制电磁干扰。

电源线EMI滤波器基本原理如图1所示,其中差模电容C1、C2用来短路差模干扰电流,而中间连线接地电容C3、C4则用来短路共模干扰电流。

共模扼流圈是由两股等粗并且按同方向绕制在一个磁芯上的线圈组成。

如果两个线圈之间的磁藕合非常紧密,那么漏感就会很小,在电源线频率范围内差模电抗将会变得很小;当负载电流流过共模扼流圈时,串联在相线上的线圈所产生的磁力线和串联在中线上线圈所产生的磁力线方向相反,它们在磁芯中相互抵消。

开关电源电磁干扰(EMI)整改汇总开关电源类产品的频率大概分四段:150K-400K-4M-20M-30M,这样分的好处是找问题迅速,一般前一段的主要问题在于滤波元器件上。

小功率开关电源用一个合适的X电容和一个共模电感可消除,从增加的元件对测试结果来看,一般电感对A V值有效,电容对QP值有效。

当然,这只是一般规律。

电容越大,滤除的频率越低。

电感越大(适可而止),滤除的频率越高。

400K-4M这一段主要是开关管,变压器等的干扰。

可以在管与散热片之间加屏蔽层(云母片),或者在引脚上套磁珠。

吸收电路上套磁珠有时也很有效。

变压器初次级之间的Y 电容也是不容忽视的。

次级对初级高压端合适还是低压端有时候对这段频率影响很大。

除此之外,调整滤波器也可以抑制其骚扰。

4M-20M这段主要是变压器等高频干扰,在没有找到根源前,大概通过调整滤波,接地,加磁珠等手段解除,有时也可能是输出端的问题。

20M 以后主要针对齐纳二级管,输出端电源输入端整改。

一般是用到磁珠,接地等。

值得注意的是,滤波器件因该远离变压器,散热器,否则容易耦合。

镇流器整改原理和开关电源类似,但是前部分超标并非调整滤波器件就都可以解除,最有效的办法是Y电容金属外壳,外壳再连接地线。

磁珠对高频抑制效果不错。

根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。

(L="Line", N="Neutral", G="Ground")X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,2. X2耐高压小于等于2.5 kV,3. X3耐高压小于等于1.2 kVY电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:1. Y1耐高压大于8 kV,2. Y2耐高压大于5 kV,3. Y3耐高压n/a4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板 (PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。

功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。

开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。

开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。

开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。

使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。

现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复时间引起的干扰交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。

由电流波形可知,电流中含有高次谐波。

大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。

另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。

高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。

2、开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。

例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。

当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。

另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。

3、交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。

开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。

这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。

开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法开关电源是现代电子应用中常见的一种电源形式,其工作原理是通过开关管开关控制输入电压的大小和频率以实现电压转换。

但是,开关电源在工作过程中会产生电磁干扰和噪声,对其他电子设备的正常工作产生影响。

因此,为了抑制开关电源的电磁干扰和噪声,在设计和使用开关电源时需要采取一些措施。

首先,开关电源产生的电磁干扰主要包括导向式干扰和辐射式干扰。

导向式干扰是指开关电源通过引线或线路对周围设备产生的电磁干扰,辐射式干扰是指开关电源通过电磁波辐射对周围设备产生的干扰。

对于导向式干扰,可以采取以下措施进行抑制:1.滤波器:在开关电源的输入和输出端加装滤波器,用于滤除高频噪声和电磁干扰。

常用的滤波器有LC滤波器、RC滤波器和Pi型滤波器等。

2.输入电源线路的处理:尽量缩短输入电源线路的长度,采用屏蔽线材,减小电磁干扰的传播路径。

同时,在输入电源线上添加额外的滤波电容和电感,抑制高频噪声。

3.地线处理:通过合理布置地线,减小接地电阻,提高地线的抗干扰能力。

将开关电源的地线与其他设备的接地点连接,共用同一个地线。

对于辐射式干扰,可以采取以下措施进行抑制:1.屏蔽:在开关电源的外壳上添加金属屏蔽罩,减少电磁辐射。

金属屏蔽罩应与开关电源的地线连接,以形成完整的屏蔽。

2.PCB设计:在开关电源的PCB板设计中,合理布局信号和电源线路,减小线路的长度。

同时,采用地平面和电源平面屏蔽,减少信号线和电源线的交叉和干扰。

3.使用低频率开关管:低频率工作的开关管辐射干扰较小,可以有效降低开关电源的电磁辐射干扰。

此外1.选择合适的元器件:选用带有防干扰措施的元器件,如具有抗干扰特性的电解电容和电感器件,减小干扰的产生和传播。

2.电源输出滤波:在开关电源的输出端添加滤波电容和电感,减小输出电压的纹波和噪声。

3.接地处理:通过合理的接地设计和连接方式,减小接地电阻,提高接地抗干扰能力。

4.EMI滤波器:在开关电源的输入端和输出端加装EMI滤波器,进一步滤除高频噪声和电磁干扰。

电源中emi产生的原理

电源中电磁干扰(EMI)产生的原理可以归结为以下几个方面:

1. 开关元件的开关过程:在切换开关电源中的开关元件(如MOSFET、IGBT等)时,会产生高频电流和电压的开关过程。

这种高频开关产生的瞬态电流和电压变化会引起电磁辐射,并产生电磁波导致EMI。

2. 整流过程:开关电源的输入端通常包括整流电路,用于将交流电转换成直流电。

整流过程会产生短脉冲的电流和电压变化,这些变化同样会引起电磁辐射并产生电磁波。

3. 变压器和电感器:在开关电源中,变压器和电感器用于实现电压和电流的转换。

这些元件在工作过程中会产生磁场,当磁场发生变化时,会在周围产生电磁波,并引起EMI。

4. 共模和差模噪音:在电源的接地线和电源线之间存在共模噪音和差模噪音。

共模噪音是指电源线和接地线上同时出现的噪音,而差模噪音是指电源线和接地线之间的差分噪音。

这些噪音可以通过电源线辐射出去,形成EMI。

为了减少电源中的EMI产生,可以采取以下措施:

1. 使用滤波器:在电源输入端和输出端加入滤波器,可以有效地减少高频噪音

的传输,并降低EMI。

2. 选择合适的元件:选择低EMI的开关元件、变压器和电感器等元件,以减少EMI的产生。

3. 确保良好的接地:良好的接地可以有效地屏蔽EMI,并减少共模和差模噪音的传输。

4. 使用屏蔽材料:在设计电源时,可以使用屏蔽材料覆盖电路板或部分电源元件,以防止EMI的辐射和传播。

总之,电源中的EMI产生是由于开关元件的开关过程、整流过程、变压器和电感器的工作以及共模和差模噪音引起的。

通过合适的措施和材料选择,可以有效地减少EMI的产生。

高频开关电源的干扰问题及解决方法随着电源技术的发展,高频开关电源控制从最初的模拟电路逐渐发展到微处理器、DSP等高集成度的控制器件,这些器件体积小、精密度高,但开关电源内的电磁干扰、辐射相对其他通讯设备工作环境更强,这对辅助电源提出了更高的要求。

本文对高频开关电源内辅助电源的工作特性和波形加以阐述,并着重根据实验数据来分析高频开关电源设计中应注意的问题和参数的选择。

一、高频开关电源的干扰问题在目前的智能开关电源中,都有机内微处理器或DSP,作机内监控和通讯之用。

微处理芯片对供电电源要求很高,要求幅值相当稳定,更不能带有较大尖峰毛刺,造成电磁干扰,而且要求辅助电源的交流适应能力比整流器正常工作的范围更广。

当整流器接上交流输入电时,必须是监控部分先正常工作,进行自检和各种状况的检测,以确定整流器能否开机;如遇极高或极低交流电压,整流器虽已停止工作,但监控部分仍要正常工作,保持正常的监控和通讯。

某些电源产品运行过程中曾出现无故复位等现象,在进行大功率开关电源的辅助电源设计的时候,对其进行分析,发现其辅助电源在不同交流输入电压、不同负载条件下存在比较多的问题:交流适应范围窄,负载能力低,工作波形不稳且极不对称,出现偏磁,电磁干扰极严重等。

一般开关整流器辅助电源的工作原理是:输入交流电经整流成为高压直流电,然后经变换电路成为低压高频方波,再经由整流滤波电路成为系统所需的平稳低压直流电,一般由三端稳压器稳压,由一路直流输出提供高频变换驱动脉冲控制环的电压反馈信号。

由功率变换的主回路上串电阻采样作为电流反馈信号,功率变换管的驱动脉冲由UC3844等控制芯片及其外围电路产生。

(注:交流低压是辅助电源开始启动工作时最低输入电压实测值)可以看到,在较低的交流输入电压、无电流反馈条件下辅助变压器已经不能正常工作,其波形的脉宽是不一样的,有的宽有的窄,而且发生抖动,示波器已无法稳定地抓住波形。

电流反馈,波形的脉宽也是有宽有窄,占空比达到了47%,而UC3844的最大占空比仅为50%,如果增加负载,输出电压会降低。

内容摘要现代电子、通信技术的发展对电源的要求越来越高。

高频开关电源以其体积小、重量轻、变换效率高等优点,广泛应用于家电、计算机、通信、控制等设备中。

但高频开关电源固有的高频辐射及传导的电磁干扰发射对开关电源效率及使用的影响已成为人们关注的热点。

因此,本文主要研究了高频开关电源电磁干扰及其抑制措施。

论文首先介绍了开关电源的概念、高频开关电源电磁干扰产生的原因,并综述了高频开关电源的发展趋势,其次具体探讨了抑制高频开关电源电磁干扰的措施。

关键词:高频开关电源;电磁干扰;抑制措施目录内容摘要 (I)引言 (3)1 高频开关电源电磁干扰产生的原因分析 (4)1.1 开关电源的定义 (4)1.2 高频开关电源的电磁干扰分析 (4)1.3 高频开关电源的发展趋势 (5)2 高频开关电源的电磁干扰的抑制措施 (8)2.1 抑制开关电源中各类电磁干扰源 (8)2.2 破坏电磁干扰传输途径 (8)2.3 其它解决方法 (10)3 高频开关电源电子干扰滤波的分析与仿真 (11)3.1 研究方法和实验方案 (11)3.2 开关电源电磁干扰的仿真 (12)结论 (14)参考文献 (15)引言开关电源由于具有体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽等许多优点,己经广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。

然而,开关电源自身产生的各种噪声干扰却形成了一个很强的电磁干扰源。

这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,不仅对与通信电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,同时对由通信电源供电的其它设备产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面严重的谐波电压电流在开关电源内部产生电磁干扰,从而造成开关电源内部工作的不稳定,使电源的性能降低。

因此,只有提高开关电源的电磁兼容性,才能发挥开关电源的更大优势,使开关电源在那些对电源噪声指标有严格要求的场合下被采用。

1 高频开关电源电磁干扰产生的原因分析1.1 开关电源的定义开关电源是作为线性稳压电源的一种替代物出现的,开关电源这一称谓也是相对于线性稳压电源而产生的。

顾名思义,开关电源就是电路中的电力电子器件工作在开关状态的电源。

这样一来,如果把四大类基本电力电子电路(AC-DC电路、DC-AC电路、AC-AC电路、DC-DC电路)都看成电源电路,则所有的电力电子电路也都可以看成开关电源电路。

但是在实际应用中,开关电源所涵盖的范围比这个范围要小的多。

同时具备三个条件的电源可称之为开关电源,这三个条件就是:开关(电路中的电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态)、高频(电路中的电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频)和直流(电源输出是直流而不是交流)。

1.2 高频开关电源的电磁干扰分析根据开关电源的工作原理可知,开关电源本身就是一个很强的电磁干扰源。

开关电源产生的干扰,按干扰源种类,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。

传导干扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射干扰通过空气传播,频率在30MHz以上。

下面就以传导干扰和辐射干扰来分析开关电源产生的电磁干扰。

(1)一次整流器一次整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。

这是因为工频交流正弦波电源通过整流后变成单向脉动电源,已不再是单一频率的电流,此电流可分解为一直流分量和一系列频率不同的谐波分量之和,谐波(特别是高次谐波)会沿着输电线路产生传导干扰和辐射干扰,一方面使接在其前端电源线上的电流波形发生畸变,另一方面通过电源线产生射频干扰。

(2)开关管与二次整流管开关管、二次整流管高频通断时所产生的电压、电流变化率dv/dt、di/dt是具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是一个很强的干扰源。

开关管是开关电源的核心器件,同时也是干扰源。

其工作频率直接与电磁干扰的强度相关。

随着开关管的工作频率升高,开关管电压、电流的切换速度加快,其传导干扰和辐射干扰也随之增加。

(3)高频开关变压器开关管负载为高频开关变压器初级线圈,在开关管导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并出现较高的浪涌尖峰电压;在开关管断开瞬间,由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有传输到次级线圈,而是通过集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰,产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变。

这个噪声会传导到输入、输出端,形成传导干扰,重者有可能击穿开关管。

另外,高频开关变压器初级线圈、开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路可能会产生较大的空间辐射,形成辐射干扰。

如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导干扰。

(4)控制电路引起的电磁干扰控制电路中周期性的高频脉冲信号,如振荡器产生的高频脉冲信号等将产生高频高次谐波,对周围电路产生电磁干扰。

(5)杂散参数影响产生的电磁干扰在传导干扰频段,多数开关电源干扰的耦合通道是可以用电路网络来描述的。

但是,在开关电源中的任何一个实际元器件,如电阻器、电容器、电感器乃至开关管、二极管都包含有杂散参数,且研究的频带愈宽,等值电路的阶次愈高,因此,包括各元器件杂散参数和元器件间的耦合在内的开关电源的等效电路将复杂得多。

在高频时,杂散参数对耦合通道的特性影响很大,分布电容的存在成为电磁干扰的通道。

另外,在开关管功率较大时,集电极一般都需加上散热片,散热片与开关管之间的分布电容在高频时不能忽略,它能形成面向空间的辐射干扰和电源线传导的传导干扰。

1.3 高频开关电源的发展趋势(1)高频化电气产品的变压器、电感和电容的体积、重量与供电频率的平方根成反比,当把频率从50Hz提高到20kHz以上,提高几百倍甚至上千倍的话,用电设备的体积和重量大体可以下降至工频设计的5%~10%以上。

电镀、电解、电加工、充电、浮充电、电力合闸用等各种直流电源通过实现功率变换成为“开关变换类电源”,不仅可以大幅度节约材料,还可节约用电30%以上。

(2)模块化在电源集成技术的发展进程中,已经经历了电力半导体器件模块化,功率与控制电路的集成化,集成无源元件(包括磁集成技术)等发展阶段。

随着大规模分布电源系统的发展,一体化的设计观念被推广到大容量、高电压的电源系统,产品设计中提高了集成度,出现了集成电力电子模块(IPEM)。

IPEM将功率器件与电路、控制以及检测、执行等元件集成为一体封装的模块,既可用于标准设计,也可用于专用、特殊设计。

无论是AC/DC或是DC/DC变换器都是朝着模块化方向发展,其特点是:可用模块电源组成分布式电源系统;可以设计成N+1冗余电源系统,从而提高可靠性;可以做成插入式结构,实现热更换,从而在运行中出现故障时能快速更换模块插件;多台模块并用可实现大功率电源系统。

此外,还可在电源系统建成后,根据需要扩充容量。

(3)并联均流随着高频电源技术及新型功率器件的发展,对大容量高频开关电源的研究和开发已成为当今电力电子学的主要研究领域,并派生了多个新的研究方向。

从电路的角度来考虑开关电源的容量扩充技术,可分为两大类:第一类,通过器件的串、并联增大电源的工作电压或电流,实现扩容的目的。

该技术必须认真处理串联器件的均压问题和并联器件的均流问题,由于器件制造工艺和参数的离散性,限制了器件的串、并联数目,且串、并联数目越多,装置的可靠性越差。

第二类,通过多台单机电源的并联,实现扩容和冗余设计的目的。

该技术是在器件并联技术的基础上进一步大容量化的有效手段,借助于可靠的电源并联技术,在单机容量适当的情况下,可简单地通过并联运行方式得到大容量装置,每台单机只是装置的一个单元或一个模块。

通过改变并联模块的数量来满足不同功率的负载,设计灵活。

模块化电源系统完全打破了单机电源在功率上的局限,用户可以根据电源的功率需求进行组合,当某一模块发生故障,可以热更换此模块,而其他模块平均分担该故障模块的负载,不影响整个系统的工作。

(4)数字化在传统功率电子技术中,控制部分是按模拟信号来设计和工作的。

现在数字信号、数字电路显得越来越重要,数字信号处理技术日趋完善,显示出越来越多的优点:1)通过软件实现采样信号数据处理以及复杂控制算法,使电源具有智能化特点。

2)电源工作参数通过软件更改并固化在非易失性存储器中,升级方便灵活。

3)高性能微控制器可以在实现复杂功能要求的同时,简化电源系统的硬件电路。

4)采用数字控制技术,突破了模拟电路的瓶颈,提高了系统的稳定性与可靠性。

5)有利于知识产权的保护。

由于数字电路的种种优点,数字开关电源已经广泛应用在计算机、通讯、工业、医疗等领域,成为国内外开关电源行业发展的必然趋势。

(5)绿色化在致力于节能减排,提高能源利用率的大趋势下,大功率电源系统的绿色化成为一个越来越重要的问题。

所谓电源绿色化有两层含义:首先是显著节电,这意味着发电容量的节约,而发电是造成环境污染的重要原因,所以节电就可以减少对环境的污染;其次这些电源不能或尽量减少对电网产生污染,国际电工委员会(IEC)对此制订了一系列的标准,如IEC555、IEC917、IEC1000等。

事实上,许多功率电子节电设备,往往会变成对电网的污染源:向电网诸如严重的高次谐波电流,使功率因数下降,使电网电压耦合许多毛刺尖峰,甚至出现缺角和畸变。

20世纪末,各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生,有了多种修正功率因数的方法。

这些为21世纪批量生产各种绿色开关电源产品奠定了基础。

2 高频开关电源的电磁干扰的抑制措施2.1 抑制开关电源中各类电磁干扰源(1)功率因数校正(PFC)技术为了解决输入电流波形畸变和降低电流谐波含量,开关电源需要使用功率因数校正(PFC)技术。

PFC技术使得电流波形跟随电压波形,将电流波形校正成近似的正弦波。

从而降低了电流谐波含量,改善了桥式整流电容滤波电路的输入特性,同时也提高了开关电源的功率因数。

(2)软开关技术软开关技术是减小开关器件损耗和改善开关器件电磁兼容特性的重要方法。

开关器件开通和关断时会产生浪涌电流和尖峰电压,这是开关管产生电磁干扰及开关损耗的主要原因。

使用软开关技术使开关管在零电压、零电流时进行开关转换可以有效地抑制电磁干扰。

使用缓冲电路吸收开关管或高频变压器初级线圈两端的尖峰电压也能有效地改善电磁兼容特性。

(3)整流管串联电感电路输出整流二极管的反向恢复问题可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制,饱和电感与二极管串联工作。

饱和电感的磁芯是用具有矩形BH曲线的磁性材料制成的。

同磁放大器使用的材料一样,这种磁芯做的电感有很高的磁导率,该种磁芯在BH曲线上拥有一段接近垂直的线性区并很容易进入饱和。

实际使用中,在输出整流二极管导通时,使饱和电感工作在饱和状态下,相当于一段导线;当二极管关断反向恢复时,使饱和电感工作在电感特性状态下,阻碍了反向恢复电流的大幅度变化,从而抑制了它对外部的干扰。