6-1切伦科夫探测器

- 格式:ppt

- 大小:2.11 MB

- 文档页数:31

应用天然^(32)Si测定地下水年龄的新方法——切伦科夫计数法刘存富;王佩仪;周炼【期刊名称】《地质科技情报》【年(卷),期】1996(15)2【摘要】^(32)Si是放射性同位素,它衰变时发射低能量(≈0.1MeV)的β—射线(电子)并生成子体^(32)P。

^(32)P是一个常用的放射性同位素,衰变时发射高能量(1.7MeV)的β—射线,半衰期为14.3d,容易测量,因此使^(32)Si的放射性测量变得较为方便。

^(32)Si和^(32)P在2~3个月内可达到放射性平衡。

^(32)P的放射性通常用切伦科夫计数法测量。

应用^(32)Si作为示踪剂测定地下水年龄范围为50~1000a,大约需要200mg Si。

用Fe(OH)_3共沉淀法从天然水中提取SiO_2回收率可达60%~95%,然后提取^(32)P。

将H_3PO_4溶液和TritonX-100混合制备计数溶液,用液体闪烁计数法测量^(32)P的放射性,最后用公式计算^(32)Si的放射性浓度。

【总页数】6页(P83-88)【关键词】切伦科夫计数;地下水年龄;硅同位素定年;放射线同位素【作者】刘存富;王佩仪;周炼【作者单位】中国地质大学【正文语种】中文【中图分类】P641.7【相关文献】1.地下水32硅年龄的测定方法--液体闪烁计数法 [J], 周炼;刘存富;王佩仪2.切伦科夫计数法测量β放射性核素的研究 [J], 李大明;郭景儒;张淑兰;刘大鸣;崔安智3.地下水32Si年龄测定方法:液体闪烁计数法 [J], 刘存富;王佩仪4.用切伦科夫计数法确定破损元件组件 [J], 郭聚豪;董师元;冯玉英5.用切伦科夫计数法确定反应堆燃料元件破损 [J], 郭聚豪;董师元;冯玉英因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

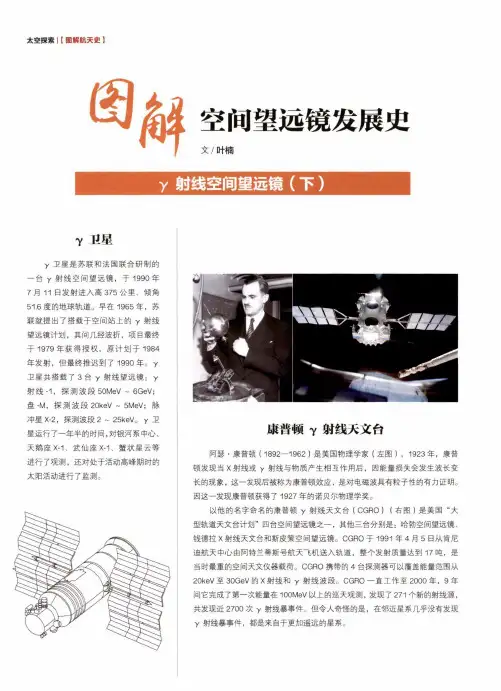

太空探索11图解航天史]空间望远镜发展史文/叶楠Y卫星y卫星是苏联和法国联合研制的一台y射线空间望远镜,于4990年7月“曰发射进入高375公里、倾角54.6度的地球轨道。

早在4965年,苏联就提出了搭载于空间站上的y射线望远镜计划,其间几经波折,项目最终于4979年获得授权,原计划于4984年发射,但最终推迟到了4990年。

y卫星共搭载了3台y射线望远镜:y射线-4,探测波段50MeV~6GeV;盘-M,探测波段20keV~5MeV;脉冲星X-2,探测波段2~25keV。

y卫星运行了一年半的时间,对银河系中心、天鹅座X-4、武仙座X-4、蟹状星云等进行了观测,还对处于活动高峰期时的太阳活动进行了监测。

康普顿Y射线天文台阿瑟•康普顿(1892—1962)是美国物理学家(左图),1923年,康普顿发现当X射线或y射线与物质产生相互作用后,因能量损失会发生波长变长的现象,这一发现后被称为康普顿效应,是对电磁波具有粒子性的有力证明。

因这一发现康普顿获得了4927年的诺贝尔物理学奖。

以他的名字命名的康普顿y射线天文台(CGRO)(右图)是美国“大型轨道天文台计划”四台空间望远镜之一,其他三台分别是:哈勃空间望远镜、钱德拉X射线天文台和斯皮策空间望远镜。

CGRO于4994年4月5曰从肯尼迪航天中心由阿特兰蒂斯号航天飞机送入轨道,整个发射质量达到仃吨,是当时最重的空间天文仪器载荷。

CGRO携带的4台探测器可以覆盖能量范围从20keV至30GeV的X射线和y射线波段。

CGRO一直工作至2000年,9年间它完成了第一次能量在100MeV以上的巡天观测,发现了271个新的射线源,共发现近2700次y射线暴事件。

但令人奇怪的是,在邻近星系几乎没有发现y射线暴事件,都是来自于更加遥远的星系。

(图解航天史】丨太空探索GRB9901234999年4月23日,CGRO记录到了一个强大的y射线暴事件GRB990123,整个过程持续了约90秒,在第25秒和40秒出现了两个明显的峰值爆发,在8分钟以后,辐射强度下降至峰值的百分之一。

太空探索I【图解航天史]空间望远镜发展史文/叶楠宇宙线空间探测器/引力波空间探测器宇宙线的发现1912年8月7曰,美籍奥地利裔物理学家维克多.赫斯(图正中)乘坐一台热气球,带着3台静电计飞到了 5300米高空。

在热气球不断上升的过程中,他发现随着高度的增加,静电计的读数也在不断上升,这与之前普遍认为的地球是主要的辐射源,地表辐射应该多于高空的观点正好相反。

1913〜1914年,科尔霍斯证实了赫斯的发现。

这种随着海拔升高而增加的射线被称为“宇宙射线”,简称“宇宙线”。

赫斯也因此获得了 1936年诺贝尔物理学奖。

但是宇宙线的名字其实并不恰当,因为宇宙线并不是一种电磁辐射,而是来自于宇宙之中的高能粒子。

初级和次级宇宙线宇宙线是来自于外太空的高能亚原子粒子,这些粒子称为初级宇宙线。

初级宇宙线中约90%是质子、约9%是氦原子核、约1%是电子。

当初级宇宙线进入地球大气层,与大气中的原子核发生碰撞时会产生大量的次级粒子,被称为次级宇宙线。

次级宇宙线主要包括P介子、质子、反质子、阿尔法粒子、电子、正电子、中子等。

地面探测只能接收到次级宇宙线,图为位于我国四川省稻城县的高海拔宇宙线观测站,配备有电磁粒子探测器阵列、M介子探测器阵列、水切伦科夫探测器阵列和广角切伦科夫望远镜阵列等探测设备。

若想对初级宇宙线进行探测,还需要将探测器置于太空之中。

早期对于宇宙线的探测和电磁辐射中的y射线探测是同步开始的,直到20世纪90年代,才有了对宇宙线的专项探测研究。

72 I SPACE EXPLORATION【图解航天史】I 太空探索太阳异常性/磁层粒子探索者太阳异常性/磁层粒子探索者(SAMPEX )是美国宇航局小型 探测器项目中的第一个航天器,卫星长15米、宽0.9米,总质量 只有157千克。

1992年7月3日,SAMPEX 从范登堡空军基地由 侦察兵G -1运载火箭送入512千米x 687千米、周期96.7分钟、 倾角817度的轨道。

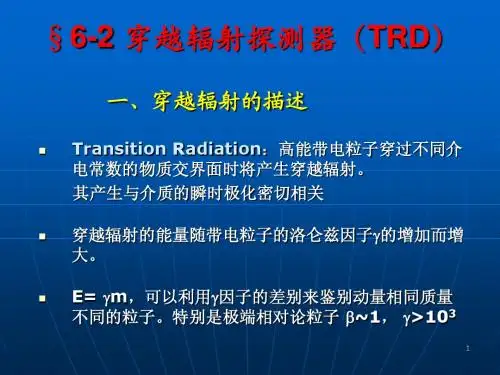

切伦科夫辐射光切伦科夫辐射(Cherenkov radiation)是介质中运动的物体速度超过光在该介质中速度时发出的一种以短波长为主的电磁辐射,其特征是蓝色辉光。

这种辐射是1934年由前苏联物理学家帕维尔·阿列克谢耶维奇·切伦科夫发现的,因此以他的名字命名。

切伦科夫辐射出来的角度仅取决于两个因素:粒子的速度(在介质中比光快,但在真空中比光慢),以及介质中的光速(vlight)。

事实上,这个公式很简单:θ= cos-1 (Vlight / Vparticle)。

这意味着光发出的角度是这两种速度之比的倒数余弦,即介质中的光速与粒子的速度之比。

特性切伦科夫辐射的总强度与入射带电粒子的速度成比例关系,另外粒子数量越多总强度也越强。

与萤光或受激放射的电磁频谱具有特定频率的峰值的情形相异,切伦科夫辐射的频谱是呈连续性的。

一个频率下的相对强度与该频率呈正比,也就是说在切伦科夫辐射,高频率(短波长)会有较强的强度。

这解释了为何可见光波段部分的切伦科夫辐射看起来呈亮蓝色。

实际上,多数切伦科夫辐射是在紫外线波段——当带电粒子被更充足地加速后,才会使可见光波段变得明显而得见;人眼感光最敏锐的波段是绿色光(平均为555纳米),对于蓝色光到紫色光的感应度则相当低。

如同音爆的情形一般,震波椎的角度与波源速度呈反比,在切伦科夫辐射也是如此。

因此,观测到的入射角可以用来计算产生切伦科夫辐射的带电粒子的方向及速度。

切伦科夫辐射的总强度与入射带电粒子的速度成比例关系,另外粒子数量越多总强度也越强。

应用:切伦科夫辐射并非介质中运动的粒子(或物体)本身发出的辐射,而是介质中的极化电流发出的。

在粒子物理学中切伦科夫辐射是一项非常重要的研究手段。

例如Belle 实验的切伦科夫计数器,以及研究中微子震荡的超级神冈探测器,都是运作中的实际应用。

从宇宙空间中进入地球大气层的某些高能粒子,运动速度接近光速,可以发出切伦科夫辐射。

航天历史丨历史上的火星探测器火星探测是指人类通过向火星发射探测器,对火星进行的科学探测活动。

前苏联从1960年便开始尝试向火星发射探测器,到目前为止全球共发射火星探测器61次,其中成功脱离地球轨道的探测器有49枚,成功进入绕火星轨道的有17枚,登陆火星表面的有11枚,但其中成功着陆并正常工作的只有美国的5枚。

本文我们就来一一盘点这些勇往直前的火星探索勇士。

1960年1960年10月10日,前苏联向火星发射了第一枚探测器火星1A 号。

紧接着四天以后,第二枚火星探测器升空。

然而这两枚火星探测的先行者却连地球轨道都没能到达。

火星1A号火星探测器(图片来源:维基百科)1962年1962年10月24日,当火星又一次运行到合适的位置时,前苏联的第三枚火星探测器升空了,然而这次它也是仅仅到达了环绕地球的轨道而已。

1962年11月1日,前苏联向火星发射了火星1号,这枚探测器成功进入了前往火星的轨道,并且计划于1963年6月19日到达火星,然而在1963年3月21日,它与地面永远失去了通信联系。

三天以后,前苏联的又一枚探测器升空,这枚探测器同样仅仅到达了环绕地球轨道,此后未能成功变轨,两个月后坠入地球大气层烧毁。

1964年1964年,美国也先后向火星发射了两枚探测器水手3号和水手4号。

水手3号于12月5日发射升空,是美国发射的第一枚火星探测器,然而探测器的保护外壳未能按预定计划成功与探测器分离,导致太阳能板未能打开,于发射8小时后电池耗尽,与地面永远失去了通信联系,任务失败。

水手4号于12月28日发射升空,这是有史以来第一枚掠过火星并发回探测数据的探测器,于1965年7月14日在火星表面9800千米上空掠过火星,向地球发回了21张照片。

水手3/4号(图片来源:维基百科)前苏联也于1964年11月30日再次向火星发射了探测器,但是这枚探测器再次以失败告终,它虽然最终到达了火星附近,但是却没有能够向地球发回任何数据。

基于切伦科夫探测器的高能双能X射线物质有效原子序数检测李树伟;康克军;王义;李金;李元景;张文剑;张清军【期刊名称】《核电子学与探测技术》【年(卷),期】2010(030)008【摘要】介绍了采用切伦科夫探测器在高能双能X射线物质有效原子序数检测中的应用优势.采用电子加速器产生的X射线源的双能物质有效原子序数检测中,由于能量较低的X射线(低于0.5 MeV)占有重要的份额,其光电效应的存在干扰物质有效原子序数的检测,故一般需要加滤波材料降低其数量从而改善检测效果.切伦科夫探测器由于对X射线有探测阈值要求,可以不用加滤波材料即可实现物质检测功能;另外,对高能X射线有更好的相对能量响应是其在此方面应用的另一个优势.通过在一个双能检查系统(采用6 MeV和3 MeV电子加速器)的实验证明了这种设想,实验结果和预期的设想以及模拟计算结果相吻合.【总页数】4页(P1012-1015)【作者】李树伟;康克军;王义;李金;李元景;张文剑;张清军【作者单位】清华大学工程物理系,北京,100084;粒子技术与辐射成像教育部重点实验室,北京,100084;清华大学工程物理系,北京,100084;粒子技术与辐射成像教育部重点实验室,北京,100084;清华大学工程物理系,北京,100084;粒子技术与辐射成像教育部重点实验室,北京,100084;清华大学工程物理系,北京,100084;粒子技术与辐射成像教育部重点实验室,北京,100084;清华大学工程物理系,北京,100084;粒子技术与辐射成像教育部重点实验室,北京,100084;同方威视技术股份有限公司,北京,100084;同方威视技术股份有限公司,北京,100084【正文语种】中文【中图分类】TL99【相关文献】1.基于高能X射线散射的高原子序数物质探测方法 [J], 黄伟奇;杨祎罡;李元景;王百荣2.羊八井大型水契伦科夫探测器中双增益大动态范围前放的研制 [J], 郝新军;刘树彬;赵雷;李成;安琪3.基于双能X射线的有效原子序数提取算法研究 [J], 常青青;陈嘉敏;沈天明;李维姣4.甚高能大气切伦科夫望远镜中的光补偿系统及其产生的噪声 [J], 何会林;徐春娴;何惠海5.甚高能γ射线天文观测的利器——成像大气切伦科夫望远镜 [J], 高启;陈天禄;刘茂元;马帅康;肖迪泫因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

深空探测史文/叶楠小行星探测小行星是太阳系内广泛分布的一类天体,迄今为止确认的数量约80万颗。

已经发现的小行星中绝大多数都分布在火星与木星之间的小行星带内,它们同 其他大行星类似,都在黄道面附近运行。

小行星带是我们探测太阳系外侧天体 的必经区域,但也不必过分担心,太阳系空间十分广袤,即使最密集的小行星 带内,小行星之间的平均距离也达到数百万公里。

此外,在地球附近也有近地 小行星存在,它们才是对我们威胁最大的天体,对它们的监测刻不容缓。

伽利略号两次穿越小行星带美国的伽利略号木星探测器采用日心轨道,一次飞掠 金星、两次飞掠地球、两次穿越小行星带,最终飞向木星,整个旅程用了6年时间。

在它两次飞越小行星带时,分别 与两颗小行星相会。

1991年10月29日,“伽利略号”与 951号小行星加斯普拉相遇,最近距离1600公里,这是人 类深空探测史上接近的第一颗小行星。

两年后,当“伽利略 号”再次穿越小行星带时接近了 243号小行星艾达,艾达 平均直径约31.4公里、公转周期4.84年、自转周期4.63小时。

令人不可思议的是,“伽利略号”还发现了艾达的卫星,这 是一颗直径只有1.4公里的小天体。

图为“伽利略号”拍摄 的艾达及其卫星。

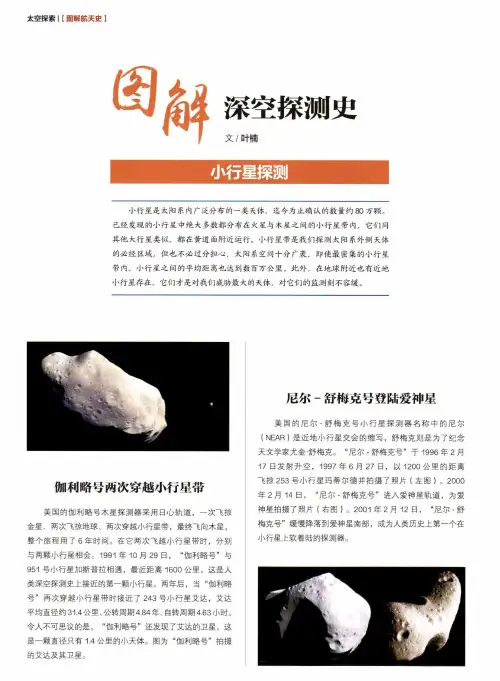

尼尔-舒梅克号登陆爱神星美国的尼尔-舒梅克号小行星探测器名称中的尼尔(NEAR)是近地小行星交会的缩写,舒梅克则是为了纪念 天文学家尤金•舒梅克。

“尼尔-舒梅克号”于1996年2月17日发射升空,1997年6月27日,以1200公里的距离 飞掠253号小行星玛蒂尔德并拍摄了照片(左图)。

2000 年2月14曰,“尼尔-舒梅克号”进入爱神星轨道,为爱 神星拍摄了照片(右图)。

2001年2月12曰,“尼尔-舒梅克号”缓慢降落到爱神星南部,成为人类历史上第一个在小行星上软着陆的探测器。

卡西尼号远眺马苏尔斯基2685号小行星马苏尔斯基位于小行星带,轨道半长轴为3.85亿公里、轨道周期为4.1年,1981 年由天文学家爱德华•鲍威尔首先发现,并以行星地 质学家哈罗德■马苏尔斯基命名。

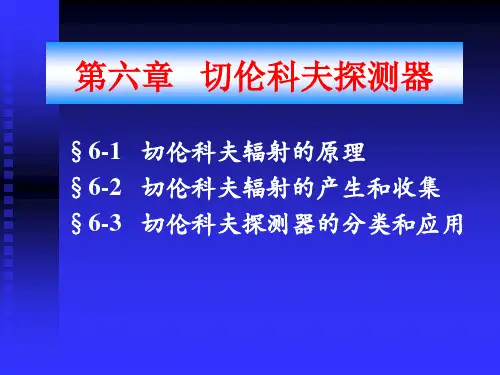

第七章切伦科夫探测器与穿越辐射探测器§7-1 切伦科夫探测器的组成和工作原理§7-2 切伦科夫探测器的类型和应用§7-3 穿越辐射探测器的组成和工作原理§7-4穿越辐射探测器的应用切伦科夫探测器的类型•计数器–脉冲型–累积型•径迹探测器•量能器•粒子鉴别器–阈式–成像式:微分型,环像型,内反射型–时间型3•脉冲型–可提供高效和快速的粒子探测和触发SLAC PEPII对撞机上的亮度探测器NIM A463, 68 (2001)On-line display of luminosity, bunch by bunch.4•累积型–测量辐射通量或强度反应堆乏燃料放射性的测量5径迹探测器•通过对切伦科夫光的方向和产生位置的测量实现对带电径迹的探测以及事例重建。

超级神岗实验(水切伦科夫探测器)记录到的一个中微子事例67通过测量切伦科夫光产额可以确定入射粒子能量折射率n 辐射长度X0 (cm)临界能量Ec(MeV)γ阈值1.672.5415 1.25 1.73 2.10 1.23 1.750.9510.0 1.22•选用阻止本领大(辐射长度短)的吸收体并保证足够的尺寸,使电子和 射线产生的级联簇射全部都沉积在辐射体内,以获得好的能量的分辨和线性。

•分全吸收型和取样型–吸收型:吸收体和辐射体为同一介质(如: 铅玻璃)–取样型:铅(吸收体,电磁簇射发生的地方)和有机玻璃(辐射体,负责产生切伦科夫光)的夹层结构9•可用PMT收集切伦科夫辐射。

PMT朝着簇射发展方向收集光。

辐射体四周加反射层;PMT与辐射体之间加透明有机硅胶。

一个全吸收型切伦科夫电磁量能器10粒子鉴别器•切伦科夫探测器作为粒子鉴别器往往和其他探测器配合使用。

粒子运动方向、能动量等由其他探测器测量,切伦科夫探测器联合这些探测器实现入射粒子种类的鉴别。

•按照所用切伦科夫辐射过程中的不同信息,切伦科夫粒子鉴别器分为:–阈式:只利用切伦科夫辐射强度,不直接测量切伦科夫辐射角度;–成像式(微分型,环像型,内反射型):测量切伦科夫辐射角度;–时间型:测量切伦科夫光的传播时间。

西藏羊八井LHAASO实验水切伦科夫探测器阵列分布式电子学方案研究宇宙线物理通过研究携带着宏观宇宙、微观世界和空间环境的科学信息的高能宇宙线粒子,探索宇宙的历史、天体的演化、空间的环境和许多未解的科学之谜。

为了探索宇宙线,发明了一系列探测技术,通过观测广延大气簇射进而研究宇宙线物理的相关问题。

大型高海拔空气簇射观测站(Large High Altitude Air Shower Observatory,LHAASO)是计划建设在海拔4300米的青藏高原上的西藏羊八井的国际宇宙线观测站。

LHAASO实验依靠大型复合式探测器阵列,同时研究30TeV的高阈能和300GeV的低阈能两个能量范围内的重大前沿问题。

水切伦科夫探测器阵列是LHAASO实验的重要组成部分,包括4个子探测器阵列,每个子探测器为150米×150米包括900个光电倍增管。

为了验证物理学,探测器与电子学的原理,在羊八井建造了一个包括9个光电倍增管的原型小系统。

分布式电子学系统架构的主要特征是将每个探测器的数字化功能放置在靠近探测器的前端完成,因此也称为前端数字化。

对于大通道数目、大面积尺度的物理实验,将所有模拟信号汇总到集中的电子学机房内进行数字化会导致信号被传输电缆衰减而损失物理信息。

分布式电子学系统架构直接从原理上避免了模拟信号的信息损失,前端数字化这个设计思想使得每个探测器信号的数字化完成在靠近探测器的近端,减少了远距离模拟信号传输带来的所有不利影响。

分布式电子学系统架构的设计难点在于远距离大面积的高精度时钟分配。

本论文研究这种分布式电子学系统架构在LHAASO实验的水切伦科夫探测器阵列中的设计方案,包括探测器读出子系统,时钟子系统和触发子系统等,重点研究分布式电子学系统规划,高精度的时钟产生和分配方案,基于TOT(Time Over Threshold)的光电倍增管读出方案。

第一章简要介绍了宇宙线物理、宇宙线的探测技术和切伦科夫探测器的原理,并回顾了目前国际上的大型水切伦科夫探测器物理实验的状况。

·2·第10期

河南科技科技资讯

高海拔宇宙线观测站20英寸光电倍增管完成交付

2020年3月24日,用于高海拔宇宙线观测站(LHAASO)水切伦科夫探测器阵列的最后一批150支20英寸微通道板型光电倍增管通过检测并在南京完成交付,发往四川稻城LHAASO基地。

至此,高海拔宇宙线观测站20英寸光电倍增管历经13个月的研制、生产、封装、检测,宣告收官。

水切伦科夫探测器阵列在建设过程中进行了工艺方案优化,探测器单元的关键部件使用了具有我国自主知识产权、国际上最大灵敏面积的新一代20英寸光电倍增管,其在水切伦科夫探测器中也有广泛应用。

光电倍增管的交付增强了LHAASO探测器对50-300GeV能段伽马射线的探测能力,并且大幅提升了其对伽马射线暴等瞬态现象的探测灵敏度。

北方夜视技术股份有限公司根据科学工程的工艺需求,对20英寸微通道板型光电倍增管做了针对性设计优化,实现了渡越时间离散小、时间一致性好、后脉冲比率低等优异性能,同时配合中国科学院高能物理研究所完成了光电倍增管的防水封装工作。

(记者:翟媛媛房磊)

Copyright©博看网 . All Rights Reserved.。