病原微生物生物安全等级

- 格式:doc

- 大小:240.00 KB

- 文档页数:15

病原微生物实验室从事病原微生物实验活动及其防护等级附件1病原微生物实验室从事病原微生物实验活动及其防护等级根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》,国家对病原微生物实行分类管理、对生物安全实验室实行分级管理原则。

依据《人间传染的病原微生物名录》(卫生部〔2005〕15号),将病原微生物分成四类,一类至四类危害性逐步减低。

一、二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)将实验室生物安全的防护水平分为一级、二级、三级、四级,分别用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示仅从事体外操作的实验室的相应生物安全防护水平;用ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示包括从事动物活体操作的实验室的相应生物安全防护水平,其防护要求参照《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)规定。

三级、四级实验室实行国家认可制度,一级和二级实验室实行备案管理制度。

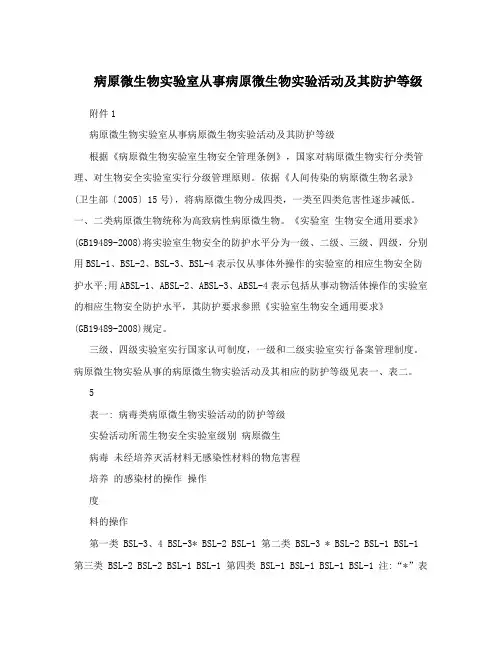

病原微生物实验从事的病原微生物实验活动及其相应的防护等级见表一、表二。

5表一: 病毒类病原微生物实验活动的防护等级实验活动所需生物安全实验室级别病原微生病毒未经培养灭活材料无感染性材料的物危害程培养的感染材的操作操作度料的操作第一类 BSL-3、4 BSL-3* BSL-2 BSL-1 第二类 BSL-3 * BSL-2 BSL-1 BSL-1 第三类 BSL-2 BSL-2 BSL-1 BSL-1 第四类 BSL-1 BSL-1 BSL-1 BSL-1 注:“*”表示部分第一、二类病原微生物按《人间传染的病原微生物名录》或卫生部规定可以在BSL-2操作。

表二:细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体、真菌类病原微生物实验活动的防护等级实验活动所需生物安全实验室级别病原微生物危害程度大量活菌样本非感染性材料的操作检测操作第二类 BSL-3* BSL-2 BSL-1第三类 BSL-2 BSL-2 BSL-1注:“*” 表示部分第二类病原微生物按《人间传染的病原微生物名录》或卫生部规定可以在BSL-2操作。

附表一生物安全等級規範及病原體微生物危險性等級分類病原微生物依其危險性為基礎之分類(依據行政院國家科學委員會九十三年六月增修之「基因重組實驗守則」)甲、第一級危險群(Risk group 1 ,RG1)微生物第一級危險群微生物與人類健康成人之疾病無關。

例如不產生內孢子之Bacillus licheniformis, Escherichia coli-K12, adeno—associated virus第一型至第四型,及重組的不含潛在致癌基因產物或毒素之adeno—associated virus,且在無輔助病毒存在下進行培養。

乙、第二級危險群(Risk group 2 , RG2)微生物第二級危險群微生物在人類所引起的疾病很少是嚴重的,而且通常有預防及治療的方法。

(一)細菌包括披衣菌1。

Acinetobacter baumannii(以前稱為Acinetobacter calcoaceticus)2.Actinobacillus3.Actinomyces pyogenes(以前稱為Corynebacterium pyogenes)4。

Aeromonas hydrophila5.Amycolata autotrophica6.Archanobacterium haemolyticum(以前稱為Corynebacterium haemolyticum)7.Arizona hinshawii(所有血清型)8。

Bacillus anthracis9。

Bartonella henselae, B. quintana,B。

vinsonii10。

Bordetella包括B。

pertussis11.Borrelia recurrentis, B。

burgdorferi12.Burkholderia(以前稱為Pseudomonas species;列於第三級危險群者除外)13.Campylobacter coli, C。

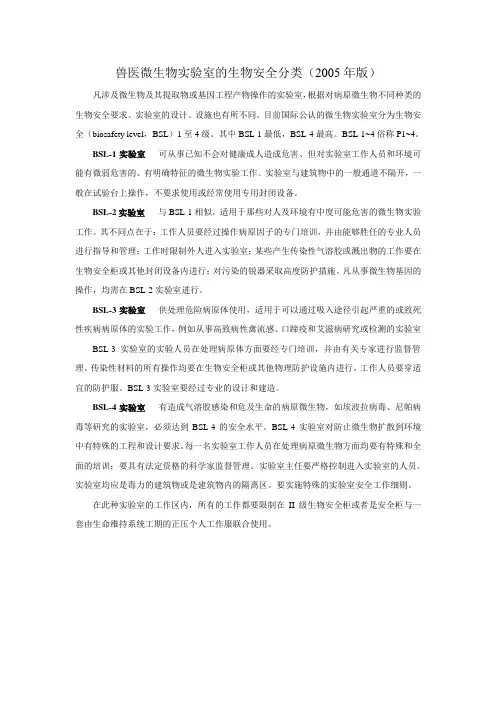

兽医微生物实验室的生物安全分类(2005年版)凡涉及微生物及其提取物或基因工程产物操作的实验室,根据对病原微生物不同种类的生物安全要求。

实验室的设计、设施也有所不同。

目前国际公认的微生物实验室分为生物安全(biosafety level,BSL)1至4级。

其中BSL-1最低,BSL-4最高。

BSL-1~4俗称P1~4。

BSL-1实验室可从事已知不会对健康成人造成危害、但对实验室工作人员和环境可能有微弱危害的、有明确特征的微生物实验工作。

实验室与建筑物中的一般通道不隔开,一般在试验台上操作,不要求使用或经常使用专用封闭设备。

BSL-2实验室与BSL-1相似,适用于那些对人及环境有中度可能危害的微生物实验工作。

其不同点在于:工作人员要经过操作病原因子的专门培训,并由能够胜任的专业人员进行指导和管理;工作时限制外人进入实验室;某些产生传染性气溶胶或溅出物的工作要在生物安全柜或其他封闭设备内进行;对污染的锐器采取高度防护措施。

凡从事微生物基因的操作,均需在BSL-2实验室进行。

BSL-3实验室供处理危险病原体使用,适用于可以通过吸入途径引起严重的或致死性疾病病原体的实验工作,例如从事高致病性禽流感、口蹄疫和艾滋病研究或检测的实验室BSL-3实验室的实验人员在处理病原体方面要经专门培训,并由有关专家进行监督管理。

传染性材料的所有操作均要在生物安全柜或其他物理防护设施内进行,工作人员要穿适宜的防护服。

BSL-3实验室要经过专业的设计和建造。

BSL-4实验室有造成气溶胶感染和危及生命的病原微生物,如埃波拉病毒、尼帕病毒等研究的实验室,必须达到BSL-4的安全水平。

BSL-4实验室对防止微生物扩散到环境中有特殊的工程和设计要求。

每一名实验室工作人员在处理病原微生物方面均要有特殊和全面的培训;要具有法定资格的科学家监督管理。

实验室主任要严格控制进入实验室的人员。

实验室均应是毒力的建筑物或是建筑物内的隔离区。

要实施特殊的实验室安全工作细则。

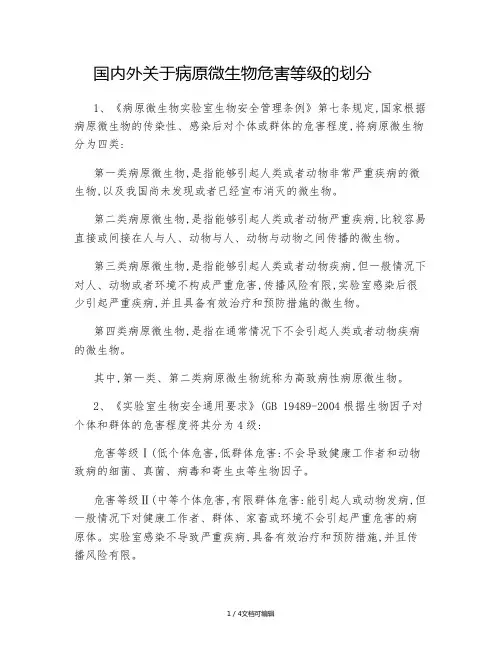

国内外关于病原微生物危害等级的划分1、《病原微生物实验室生物安全管理条例》第七条规定,国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或间接在人与人、动物与人、动物与动物之间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

其中,第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

2、《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2004根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级:危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害:不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害:能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害:能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害:能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

3、农业部《兽医实验室生物安全管理规范》中的微生物危害通常分为以下4级:生物危害1级:对个体和群体危害程度低,已知的不能对健康成年人和动物致病的微生物。

生物危害2级:对个体危害程度为中度,对群体危害较低,主要通过皮肤、粘膜、消化道传播。

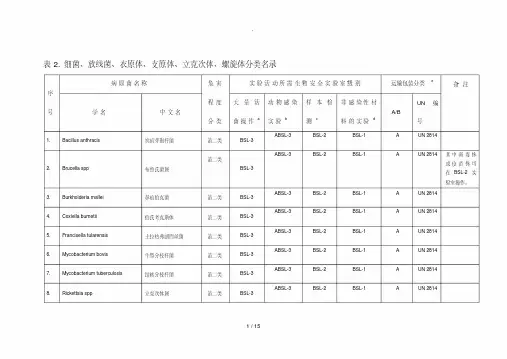

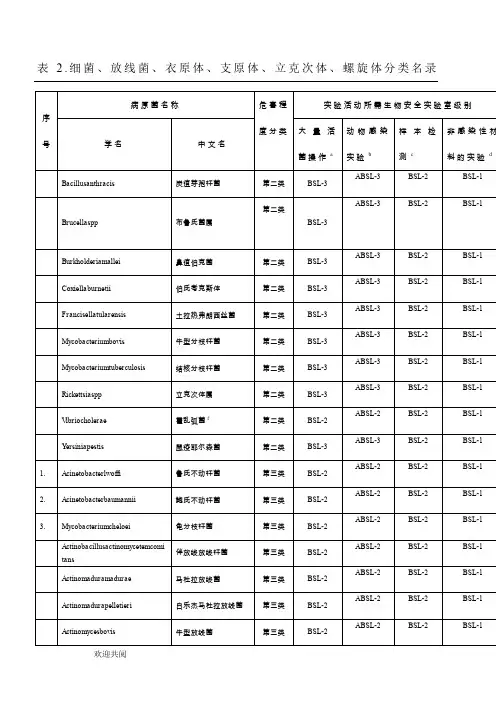

表 2.细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体分类名录

物质特指菌株或活菌培养物,应按UN2814的要求包装和空运,其他相关样本和B类的病原和相关样本均按UN3373的要求包装和空运;通过其他交通工具运输的可参照以上标准包装。

f因属甲类传染病,流行株按第二类管理,涉及大量活菌培养等工作可在BSL-2实验室进行;非流行株归第三类。

说明:

1.在保证安全的前提下,对临床和现场的未知样本的检测可在生物安全二级或以上防护级别的实验室进行。

涉及病原

菌分离培养的操作,应加强个体防护和环境保护。

但此项工作仅限于对样本中病原菌的初步分离鉴定。

一旦病原菌初步明确,应按病原微生物的危害类别将其转移至相应生物安全级别的实验室开展工作。

2.“大量”的病原菌制备,是指病原菌的体积或浓度,大大超过了常规检测所需要的量。

比如在大规模发酵、抗原和疫苗生产,病原菌进一步鉴定以及科研活动中,病原菌增殖和浓缩所需要处理的剂量。

3.本表未列之病原微生物和实验活动,由单位生物安全委员会负责危害程度评估,确定相应的生物安全防护级别。

如

4.。

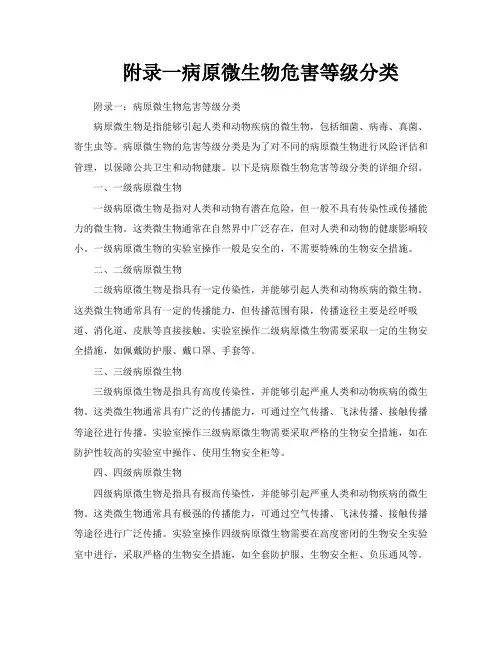

附录一病原微生物危害等级分类附录一:病原微生物危害等级分类病原微生物是指能够引起人类和动物疾病的微生物,包括细菌、病毒、真菌、寄生虫等。

病原微生物的危害等级分类是为了对不同的病原微生物进行风险评估和管理,以保障公共卫生和动物健康。

以下是病原微生物危害等级分类的详细介绍。

一、一级病原微生物一级病原微生物是指对人类和动物有潜在危险,但一般不具有传染性或传播能力的微生物。

这类微生物通常在自然界中广泛存在,但对人类和动物的健康影响较小。

一级病原微生物的实验室操作一般是安全的,不需要特殊的生物安全措施。

二、二级病原微生物二级病原微生物是指具有一定传染性,并能够引起人类和动物疾病的微生物。

这类微生物通常具有一定的传播能力,但传播范围有限,传播途径主要是经呼吸道、消化道、皮肤等直接接触。

实验室操作二级病原微生物需要采取一定的生物安全措施,如佩戴防护服、戴口罩、手套等。

三、三级病原微生物三级病原微生物是指具有高度传染性,并能够引起严重人类和动物疾病的微生物。

这类微生物通常具有广泛的传播能力,可通过空气传播、飞沫传播、接触传播等途径进行传播。

实验室操作三级病原微生物需要采取严格的生物安全措施,如在防护性较高的实验室中操作、使用生物安全柜等。

四、四级病原微生物四级病原微生物是指具有极高传染性,并能够引起严重人类和动物疾病的微生物。

这类微生物通常具有极强的传播能力,可通过空气传播、飞沫传播、接触传播等途径进行广泛传播。

实验室操作四级病原微生物需要在高度密闭的生物安全实验室中进行,采取严格的生物安全措施,如全套防护服、生物安全柜、负压通风等。

在实验室操作病原微生物时,应根据病原微生物的危害等级进行严格的生物安全管理。

对于一级病原微生物,一般只需要采取基本的生物安全措施即可,如佩戴实验服、戴手套等。

对于二级病原微生物,需要在实验室中进行操作,并采取相应的生物安全措施,如佩戴防护服、戴口罩等。

对于三级和四级病原微生物,需要在高度密闭的生物安全实验室中进行操作,并采取严格的生物安全措施,如全套防护服、生物安全柜、负压通风等。

一、目的为加强生物安全管理,预防生物安全事故的发生,保障人民群众的生命安全和身体健康,维护社会稳定,根据《中华人民共和国生物安全法》等相关法律法规,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及生物安全的实验室、研究机构、医疗机构、企业等单位,以及从事生物安全相关活动的个人。

三、生物安全三级分类根据生物安全风险程度,将生物安全分为三个等级:1. 一级生物安全:涉及高致病性病原微生物、高度危险的生物材料,如烈性传染病病原体、高度危险的生物材料等。

2. 二级生物安全:涉及中等致病性病原微生物、中等危险的生物材料,如乙类传染病病原体、中等危险的生物材料等。

3. 三级生物安全:涉及低致病性病原微生物、低危险的生物材料,如丙类传染病病原体、低危险的生物材料等。

四、生物安全三级管理制度内容1. 组织与管理(1)成立生物安全管理委员会,负责生物安全工作的组织、协调、监督和检查。

(2)设立生物安全管理人员,负责日常生物安全管理工作。

2. 生物安全培训(1)对所有从事生物安全相关活动的人员进行生物安全培训,确保其掌握生物安全知识和技能。

(2)对新入职人员进行生物安全培训,并考核合格后方可上岗。

3. 生物安全设施(1)根据生物安全风险等级,配备相应的生物安全设施,如生物安全柜、高压灭菌器、消毒设备等。

(2)确保生物安全设施的正常运行,定期进行维护和检查。

4. 生物安全操作(1)严格执行生物安全操作规程,确保生物安全风险得到有效控制。

(2)对高致病性病原微生物、高度危险的生物材料进行严格隔离,防止交叉污染。

5. 生物安全废弃物处理(1)按照生物安全废弃物分类标准,对生物安全废弃物进行分类收集、储存和处理。

(2)严禁将生物安全废弃物混入普通垃圾,防止环境污染。

6. 生物安全应急处理(1)制定生物安全应急预案,明确应急处理程序和责任分工。

(2)定期组织应急演练,提高应急处置能力。

五、监督检查与责任追究1. 生物安全管理委员会定期对生物安全工作进行监督检查,确保制度落实到位。

病原微生物实验室生物安全管理条例国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平,并依照实验室生物安全国家标准的规定,将实验室分为一级、二级、三级、四级。

新建、改建、扩建三级、四级实验室或者生产、进口移动式三级、四级实验室应当遵守下列规定:(一)符合国家生物安全实验室体系规划并依法履行有关审批手续;(二)经国务院科技主管部门审查同意;(三)符合国家生物安全实验室建筑技术规范;(四)依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定进行环境影响评价并经环境保护主管部门审查批准;(五)生物安全防护级别与其拟从事的实验活动相适应。

前款规定所称国家生物安全实验室体系规划,由国务院投资主管部门会同国务院有关部门制定。

制定国家生物安全实验室体系规划应当遵循总量控制、合理布局、资源共享的原则,并应当召开听证会或者论证会,听取公共卫生、环境保护、投资管理和实验室管理等方面专家的意见。

三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。

国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构应当依照实验室生物安全国家标准以及本条例的有关规定,对三级、四级实验室进行认可;实验室通过认可的,颁发相应级别的生物安全实验室证书。

证书有效期为5年。

一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。

三级、四级实验室从事高致病性病原微生物实验活动,应当具备下列条件:(一)实验目的和拟从事的实验活动符合国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定;(二)通过实验室国家认可;(三)具有与拟从事的实验活动相适应的工作人员;(四)工程质量经建筑主管部门依法检测验收合格。

国务院卫生主管部门或者兽医主管部门依照各自职责对三级、四级实验室是否符合上述条件进行审查;对符合条件的,发给从事高致病性病原微生物实验活动的资格证书。

取得从事高致病性病原微生物实验活动资格证书的实验室,需要从事某种高致病性病原微生物或者疑似高致病性病原微生物实验活动的,应当依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定报省级以上人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准。

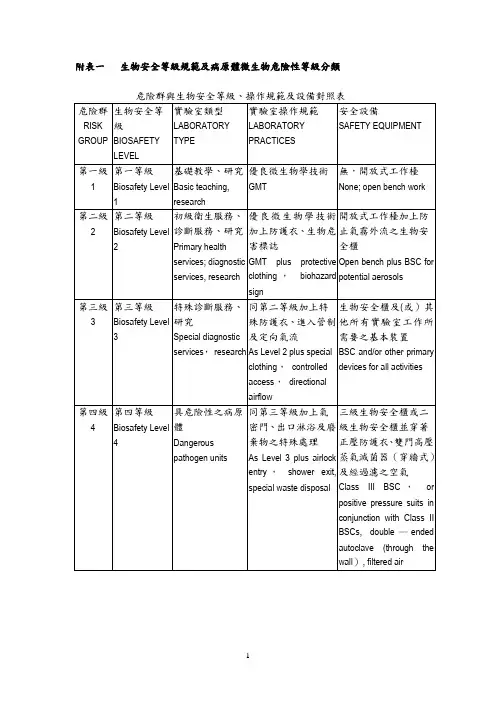

附表一生物安全等級規範及病原體微生物危險性等級分類危險群與生物安全等級、操作規範及設備對照表病原微生物依其危險性為基礎之分類(依據行政院國家科學委員會九十三年六月增修之「基因重組實驗守則」)甲、第一級危險群(Risk group 1 , RG1)微生物第一級危險群微生物與人類健康成人之疾病無關。

例如不產生內孢子之Bacillus licheniformis, Escherichia coli-K12, adeno-associated virus第一型至第四型,及重組的不含潛在致癌基因產物或毒素之adeno-associated virus,且在無輔助病毒存在下進行培養。

乙、第二級危險群(Risk group 2 , RG2)微生物第二級危險群微生物在人類所引起的疾病很少是嚴重的,而且通常有預防及治療的方法。

(一)細菌包括披衣菌1.Acinetobacter baumannii(以前稱為Acinetobacter calcoaceticus)2.Actinobacillus3.Actinomyces pyogenes(以前稱為Corynebacterium pyogenes)4.Aeromonas hydrophila5.Amycolata autotrophica6.Archanobacterium haemolyticum(以前稱為Corynebacterium haemolyticum)7.Arizona hinshawii(所有血清型)8.Bacillus anthracis9.Bartonella henselae, B. quintana, B. vinsonii10.Bordetella包括B. pertussis11.Borrelia recurrentis, B. burgdorferi12.Burkholderia(以前稱為Pseudomonas species;列於第三級危險群者除外)13.Campylobacter coli, C. fetus, C. jejuni14.Chlamydia psittaci, C. trachomatis, C. pneumoniae15.Clostridium botulinum, Cl. chauvoei, Cl. haemolyticum, Cl. histolyticum, Cl. novyi, Cl. septicum, Cl. tetani16.Corynebacterium diphtheriae, C. pseudotuberculosis, C. renale17.Dermatophilus congolensis18.Edwardsiella tarda19.Erysipelothrix rhusiopathiae20.Escherichia coli(所有腸致病性、腸致毒性、腸侵襲性及攜帶有K1抗原的菌株,包括E. coli O157:H7)21.Haemophilus ducreyi, H. influenzae22.Helicobacter pylori23.Klebsiella(除K. oxytoca(RG1)以外之所有菌株)24.Legionella包括L. pneumophila25.Leptospira interrogans(所有血清型)26.Listeria27.Moraxella28.Mycobacterium(除了列於第三級危險群者)包括M. avium complex, M. asiaticum, M. bovis BCG vaccine strain, M. chelonei, M. fortuitum, M. kansasii, M. leprae, M. malmoense, M. marinum, M. paratuberculosis, M. scrofulaceum, M. simiae, M. szulgai, M. ulcerans, M. xenopi29.Mycoplasma(M. mycoides及 M. agalactiae除外)30.Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis31.Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. otitidiscaviarum, N. transvaiensis32.Rhodococcus equi33.Salmonella包括S. arizonae, S. cholerasuis, S. enteritidis, S. gallinarum-pullorum, S. meleagridis, S. paratyphi, A, B, C, S. typhi, S. typhimurium34.Shigella包括S. boydii, S. dysenteriae, type 1, S. flexneri, S. sonnei35.Sphaerophorus necrophorus36.Staphylococcus aureus37.Streptobacillus moniliformis38.Streptococcus包括S. pneumoniae, S. pyogenes39.Treponema pallidum, T. carateum40.Vibrio cholerae, V. parahemolyticus, V. vulnificus41.Yersinia enterocolitica(二)真菌1.Blastomyces dermatitidis2.Cladosporium bantianum, C.(Xylohypha)trichoides3.Cryptococcus neoformans4.Dactylaria galopava(Ochroconis gallopavum)5.Epidermophyton6.Exophiala(Wangiella)dermatitidis7Fonsecaea pedrosoi8.Microsporum9.Paracoccidioides braziliensis10.Penicillium marneffei11.Sporothrix schenckii12.Trichophyton(三)寄生蟲1.Ancylostoma human hookworms包括A. duodenale, A. ceylanicum2.Ascaris包括Ascaris lumbricoides suum3.Babesia包括B. divergens, B. microti4.Brugia filaria worms包括B. malayi, B. timori5.Coccidia6.Cryptosporidium包括C. parvum7.Cysticercus cellulosae(hydatid cyst, larva of T. solium)8.Echinococcus 包括E. granulosis, E. multilocularis, E. vogeli9.Entamoeba histolytica10.Enterobius11.Fasciola包括F. gigantica, F. hepatica12.Giardia包括G. lamblia13.Heterophyes14.Hymenolepis包括H. diminuta, H. nana15.Isospora16.Leishmania包括L. braziliensis, L. donovani, L. ethiopia, L. major, L. mexicana, L. peruvania, L. tropica17.Loa loa filaria worms18.Microsporidium19.Naegleria fowleri20.Necator human hookworms包括N. americanus21.Onchocerca filaria worms包括O. volvulus22.Plasmodium包括引起猿猴類疾病之P. cynomologi, P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax23.Sarcocystis包括S. sui hominis24.Schistosoma包括S. haematobium, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni, S. mekongi25.Strongyloides包括S. stercoralis26.Taenia solium27.Toxocara包括T. canis28.Toxoplasma包括T. gondii29.Trichinella spiralis30.Trypanosoma包括T. brucei brucei, T. brucei gambiense, T. brucei rhodesiense, T. cruzi31.Wuchereria bancrofti filaria worms(四)病毒1.Adenoviruses, human-all types2.Arenavirusesa. Lymphocytic choriomeningitis virus(non-neurotropic strains)b. Tacaribe virus complexc.其他被特別引述而列名之病毒3.Bunyavirusesa. Bunyamwera virusb. Rift Valley fever virus vaccine strain MP-12c.其他被特別引述而列名之病毒4.Calciviruses5.Coronaviruses(SARS-Associated Coronaviruses列於第三級危險群除外)6.Flaviviruses(Togaviruses)- Group B Arbovirusesa. Dengue virus serotypes 1, 2, 3, and 4b. Japanese encephalitis virusc. Yellow fever virus vaccine strain 17Dd. 其他被特別引述而列名之病毒7.Hepatitis A, B, C, D, and E viruses8.Herpesviruses(Herpesvirus simiae(Monkey B virus)除外)a. Cytomegalovirusb. Epstein Barr virusc. Herpes simplex types 1 and 2d. Herpes zostere. Human herpesvirus types 6 and 79.Orthomyxovirusesa. Influenza viruses types A, B, and Cb.其他被特別引述而列名之壁蝨攜帶正黏液病毒10.PapovavirusesAll human papilloma viruses11.Paramyxovirusesa. Newcastle disease virusb. Measles virusc. Mumps virusd. Parainfluenza viruses types 1, 2, 3, and 4e. Respiratory syncytial virus12.ParvovirusesHuman parvovirus(B19)13.Picornavirusesa. Coxsackie viruses types A and Bb. Echoviruses-all typesc. Rhinoviruses-all types14.Poxviruses (Monkeypox virus及被管制的Alastrim, Smallpox與Whitepox除外)15.Reoviruses包括Coltivirus, human Rotavirus及Orbivirus(Colorado tick fever virus)16.Rhabdovirusesa. Rabies virus-all strainsb. Vesicular stomatitis virus-實驗室調適的病毒株包括VSV-Indiana, San Juan及Glasgow17.Togaviruses(參見Alphaviruses及Flaviviruses)Rubivirus(rubella)丙、第三級危險群(Risk group 3 , RG3)微生物第三級危險群微生物在人類可以引起嚴重或致死的疾病,可能有預防及治療之方法。

微生物生物安全等级(Microbial Biosafety Levels,简称BSL)是用于评估和分类实验室中操作的微生物的一种系统。

这个等级制度的目的是确保在实验室环境中处理微生物时,能够最大程度地降低潜在的生物风险,保护实验室工作者、公众和环境的安全。

目前,微生物生物安全等级一般划分为四个级别,从 BSL-1 到BSL-4。

不同的等级适用于不同危险性的微生物。

以下是每个等级的主要特征:

1. BSL-1(生物安全等级1):

适用于对人类和环境没有明显危害的微生物。

常规实验室条件下进行,通常无特殊设备要求。

2. BSL-2(生物安全等级2):

适用于对人类有一定危害性,但通常可以进行有效控制的微生物。

实验室需要有一定的生物安全设备,如生物安全柜,以防止污染。

3. BSL-3(生物安全等级3):

适用于对人类有严重危害,但通过适当的生物安全操作可以有效控制的微生物。

实验室需要有专门的设施,如密封的实验室房间,空气过滤系统等。

4. BSL-4(生物安全等级4):

适用于对人类具有极高致病性,且目前无有效治疗手段的微生

物。

实验室需要最高级别的生物安全设备和设施,工作者需要穿着全套的防护装备。

BSL 等级的确定是基于微生物的病原性和传播途径,同时考虑实验室中的设施和操作流程。

这种等级制度有助于确保微生物研究在最安全的环境中进行,以最大程度地防止潜在的传染风险。

病原微生物生物安全分类病原微生物是指能够引起疾病的微生物,包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。

为了保障公共卫生和生物安全,国际上对病原微生物进行了生物安全分类。

这种分类体系主要根据病原微生物的传播能力、致病性和对人类及动物健康的危害程度进行评估,以便采取相应的防控措施。

一、BSL-1级BSL-1级是指对人类和动物的健康风险极低的微生物,常见的如大肠杆菌、酵母菌等。

在BSL-1实验室中,它们的操作要求相对较低,只需基本的实验操作和个人防护措施,如戴手套、实验台面消毒等。

二、BSL-2级BSL-2级是对人类和动物健康有一定风险的微生物,包括一些常见的细菌和病毒,如大肠杆菌O157:H7、乙型流感病毒等。

在BSL-2实验室中,需要采取更高级的生物安全防护措施,如穿戴实验服、戴面罩、使用生物安全柜等。

三、BSL-3级BSL-3级是对人类和动物健康有较高风险的微生物,包括一些致病性较强的病毒、细菌和真菌,如结核分枝杆菌、丙型肝炎病毒等。

在BSL-3实验室中,需要进行更加严格的生物安全控制措施,如空气过滤、负压操作、密封容器等,以防止病原微生物的泄漏和传播。

四、BSL-4级BSL-4级是对人类和动物健康有极高风险的微生物,包括一些高度致病性的病毒,如埃博拉病毒、马尔堡病毒等。

在BSL-4实验室中,需要采取最高级别的生物安全控制措施,如全封闭操作、密闭系统、高效过滤等,以确保病原微生物的绝对安全。

病原微生物生物安全分类的目的是为了保护实验人员、动物和公众的安全,防止病原微生物的泄漏和传播,以避免疾病的扩散和爆发。

不同级别的实验室有着不同的要求和标准,需要实验人员严格遵守相关的操作规范和防护措施。

除了实验室级别的分类,病原微生物还可以根据其致病性和传播途径进行分类。

一般来说,病原微生物可分为四类:A类、B类、C 类和D类。

A类病原微生物指的是高度致病、易传播的微生物,如埃博拉病毒和马尔堡病毒等。

这类微生物具有极强的传染性和致病性,对人类和动物的健康构成严重威胁。

生物安全等级概述生物安全等级(Biosecurity Level,简称BSL)是指对实验室中的生物材料(如微生物、病原体等)进行分类和管理的一种体系。

其目的是为了保障实验室工作人员以及周围环境的安全,防止实验室中的生物材料对人及环境造成危害。

不同的生物安全等级代表了不同级别的风险程度以及相应的防护要求。

目前,国际上普遍采用的生物安全等级划分为四级,分别为BSL-1、BSL-2、BSL-3和BSL-4BSL-1级是指对人类无害的微生物或其他生物材料,对实验室工作人员的危害较小,并且很容易进行控制和管理。

其实验室工作室要求较低,主要包括一般的实验室设备和消毒手段,如通风良好的操作室、实验台、手套、眼镜等。

BSL-2级是指对人类有潜在危害的微生物或其他生物材料,但一般不会引起严重的疾病,一般有有效的防护措施可供采取。

该等级实验室要求较高,包括具备一定的温度和湿度控制能力,具备正压防护设施,如B2型生物安全柜等,实验室工作人员需要接受相应的培训并佩戴防护装备。

BSL-3级是指对人类具有高度危害性的微生物或其他生物材料,可以引起严重的疾病,并具有传播的潜力。

该等级实验室采取严格的物理隔离措施,如负压防护设施,可以通过高效过滤器防止微生物的泄漏,实验室工作人员需要接受更严格的培训和严格的个人防护措施,如穿戴全套防护服、戴防护面罩等。

BSL-4级是指对人类具有极高危害性的微生物或其他生物材料,可以引发严重的疾病,目前较少应用于实验室。

该等级实验室需要具备极高的安全防护措施,包括严格控制进入实验室的人员、物品和空气流动,具备紫外线灭菌装置等,实验室内的工作人员需要接受最为严格的培训和佩戴最高级别的防护设备。

生物安全等级的划分有助于对实验室中的生物材料进行合理分类管理,并针对不同等级制定相应的安全措施。

这种分类和管理体系可以最大限度地保障实验室工作人员和周围环境的安全,防止生物材料泄漏、传播和造成疾病的发生。

值得注意的是,生物安全等级只是对生物材料危害性的分类,并不能完全保证实验室工作的安全。

表2.细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体分类名录

注:BSL-n/ABSL-n:代表不同生物安全级别的实验室/动物实验室

a大量活菌操作:实验操作涉及“大量”病原菌的制备,或易产生气溶胶的实验操作(如病原菌离心、冻干等)。

b动物感染实验:特指以活菌感染的动物实验。

c样本检测:包括样本的病原菌分离纯化、药物敏感性实验、生化鉴定、免疫学实验、PCR核酸提取、涂片、显微观察等初步检测活动。

d非感染性材料的实验:如不含致病性活菌材料的分子生物学、免疫学等实验。

e运输包装分类:按国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的分类包装要求,将相关病原和标本分为A、B 两类,对应的联合国编号分别为UN2814和UN3373;A类中传染性物质特指菌株或活菌培养物,应按UN2814的要求包装和空运,其他相关样本和B类的病原和相关样本均按UN3373的要求包装和空运;通过其他交通工具运输的可参照以上标准包装。

f因属甲类传染病,流行株按第二类管理,涉及大量活菌培养等工作可在BSL-2实验室进行;非流行株归第三类。

说明:

1. 在保证安全的前提下,对临床和现场的未知样本的检测可在生物安全二级或以上防护级别的实验室进行。

涉及病原菌分离培养的操作,应加强个体防护和环境保护。

但此项工作仅限于对样本中病原菌的初步分离鉴定。

一旦病原菌初步明确,应按病原微生物的危害类别将其转移至相应生物安全级别的实验室开展工作。

2. “大量”的病原菌制备,是指病原菌的体积或浓度,大大超过了常规检测所需要的量。

比如在大规模发酵、抗原和疫苗生产,病原菌进一步鉴定以及科

研活动中,病原菌增殖和浓缩所需要处理的剂量。

3. 本表未列之病原微生物和实验活动,由单位生物安全委员会负责危害程度评估,确定相应的生物安全防护级别。

如涉及高致病性病原微生物及其相关实验的,应经国家病原微生物实验室生物安全专家委员会论证。

4. 国家正式批准的生物制品疫苗生产用减毒、弱毒菌种的分类地位另行规定。