慢性荨麻疹的中西医治疗现状

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:5

荨麻疹的中西医治疗方法发布时间:2021-12-11T10:52:46.014Z 来源:《中国医学人文》2021年8期作者:杜垚森[导读]杜垚森(成都市双流区中医医院皮肤性病科;四川成都610200)荨麻疹通常也被人们称为风疹块,属于一种局限性的水肿反应,是由于黏膜小血管、皮肤的扩张以及渗透性的增加所出现的。

一般情况下,会在2小时到24小时之间自然消退,但是会有新的皮疹反复出现,会导致病程延长数日,甚至还会延长到数月。

临床上,这种症状较为常见。

1.荨麻疹病因荨麻疹发病原因十分复杂,大部分患者无法找到发病的原因,尤其是对于慢性荨麻疹。

而常见的发病原因有:①遗传因素;②内分泌改变;③精神因素;④昆虫叮咬;⑤物理原因有日光、冷热、机械刺激等;⑥感染;⑦吸入物;⑧食物和食物的添加剂。

2.如果治疗不及时,会对人体带来哪些危害呢?(1)荨麻疹可能会诱发一些别的疾病,如慢性荨麻疹在发病的时候,会伴随着消化道症状出现,会引发患者胃肠道功能紊乱、腹痛、腹泻、呕吐以及恶心,并且还会伴随着出现溃疡性结肠炎。

其中,造成慢性荨麻疹发病的原因主要是免疫功能出现紊乱。

(2)荨麻疹会对患儿的生活质量造成影响,如果慢性荨麻疹在病发时,并未得到及时的治疗,可能会导致病情治愈时间延长至数月,甚至延长到若干年之后;在早起或者是临睡之前,会加重患者瘙痒感,长期下去患对患儿心理状态及正常生活造成极大的影响。

(3)当荨麻疹患者病情严重时,会危及到生命。

如果慢性荨麻疹是在支气管和呼吸道喉头发作,会导致患者喉头水肿反复发作,从而出现呼吸困难、胸闷、气促、咽喉堵塞现象,在病情严重时还会导致患者窒息而亡,而多数病情严重的患者,会伴随着出现呕吐、恶心、烦躁等症状。

3.在临床上有哪些表现(1)患者时常会先出现皮肤瘙痒症状,之后就会出现风团,风团的颜色大多为皮肤色、苍白色或者是鲜红色,部分患者会出现水肿性红斑。

随着风团逐渐开始蔓延,最后会融合成片状,由于真皮乳头水肿,能够看见表皮毛囊口呈现向下凹陷的情况。

慢性荨麻疹中医及中西医结合治疗进展慢性荨麻疹是一种常见的皮肤病,病因复杂,易于复发,给患者带来了很大的心理和生理负担。

目前,西方医学对该病的治疗主要是以抗组胺药物和免疫抑制剂为主,但有很多患者长期口服药物后出现反复发作,因此需要从中西医结合治疗的角度来探讨该病的治疗方法。

中医认为,荨麻疹发生的原因主要是因为病理性湿热,因此要治疗荨麻疹必须要清除湿热。

除了中草药外,还有一些治疗方法值得关注。

1. 针灸疗法针灸疗法是中医中常见的一种治疗方法,通过针刺去调整身体的气血运行,消除湿热,达到治疗的效果。

对于荨麻疹患者,针灸可以起到调理机体平衡的作用,不仅能够缓解疼痛,还能够祛湿散寒,增强机体免疫力,降低药物对机体的依赖性。

2. 清热解毒、活血化瘀的中药治疗中药治疗的目的是以中药为主要治疗手段,调整病人的机体平衡,使人的自身免疫力得到增强,以达到很好的治疗效果。

中草药中,绿豆、金银花、藿香正气水等均具有清热解毒的功效,对于荨麻疹的患者,可服用这些中药来清理体内的湿热毒素,以达到治疗病情的作用。

3. 中药外用疗法中药外用疗法具有便捷、经济、安全、疗效明显的优点,是中医治疗荨麻疹的优质方法。

对于轻度瘙痒、轻度发丘荨麻疹患者,可以用桂皮、苦参、地榆等药物加入温水中洗浴,从而起到缓解荨麻疹病情的作用。

从中西医结合治疗的角度来看,荨麻疹患者的治疗主要是以西医药物为主,搭配中药治疗,既可以缓解患者的病情,又可以减小副作用和药物对机体的依赖性。

而在医患配合方面,患者平时要保持良好的心态,避免身心疲劳,养成良好的生活习惯,禁食刺激性、辛辣食物,减少对外界刺激,及时按照医生的治疗方案服用药物,从而充分发挥中西医结合治疗的作用,实现病情的稳定控制与治疗效果的提高。

总之,慢性荨麻疹是一种顽固性皮肤病,需要结合中西医治疗,治疗时间长,病情易于复发。

在日常生活中,荨麻疹患者需保持良好的心态和生活习惯,按医生的治疗方案坚持治疗,避免大量不必要的药物对机体造成负担,在医患配合的过程中积极配合,最终达到大幅改善或完全治愈的治疗效果。

中药治疗慢性荨麻疹研究进展慢性荨麻疹是一种常见的皮肤疾病,其病程长、症状明显、治疗难度大,严重影响了患者的工作和生活。

近年来,中药治疗慢性荨麻疹的研究取得了一定的进展,为慢性荨麻疹的治疗提供了新的思路和方法。

中药治疗慢性荨麻疹取得了显著的成果,其研究现状主要包括以下几个方面:中药材的选择:中药治疗慢性荨麻疹常用的药材包括黄芪、白术、防风、白芍、桂枝、生姜、大枣等,这些药材具有益气固表、祛风止痒、温中散寒等功效。

方剂的组成:中药方剂的组成也有所不同,常用的方剂有玉屏风散、桂枝汤、麻黄汤等,这些方剂具有调节免疫、抗炎、抗过敏等作用。

针灸疗法:针灸疗法是中药治疗慢性荨麻疹的另一种重要方法,通过刺激特定的穴位,达到调和气血、平衡脏腑功能的目的。

随着科学技术的发展,中药治疗慢性荨麻疹的研究方法也越来越先进。

基因表达谱分析是一种常用的研究方法,可以帮助科学家们深入了解慢性荨麻疹的发病机制以及中药治疗的作用机制。

体外实验也在中药研究中发挥了重要的作用,通过体外实验可以筛选出具有抗过敏、抗炎作用的中药成分。

中药治疗慢性荨麻疹的临床应用主要包括内服和外用两种方式。

内服药物包括中药汤剂、中药丸剂等,一般需要服用一个月以上才能看到疗效。

外用药物主要包括药浴、中药软膏等,可以缓解瘙痒症状。

联合治疗也是一种常用的方式,将中药内服和外用结合起来,可以提高疗效,减少副作用。

中药治疗慢性荨麻疹的疗效和安全性得到了广泛认可。

通过调节免疫、抗炎、抗过敏等作用,中药可以有效地缓解慢性荨麻疹的症状,改善患者的生存质量。

同时,与西医相比,中药治疗慢性荨麻疹的副作用较小,更适合长期使用。

虽然中药治疗慢性荨麻疹取得了一定的进展,但仍存在一些不足之处。

中药治疗慢性荨麻疹的疗效受到个体差异的影响,不同患者对同一种中药的治疗效果可能存在差异。

中药治疗慢性荨麻疹的起效较慢,往往需要服用较长时间才能看到疗效。

中药的质量和来源受到多种因素的影响,难以保证其稳定性和可靠性。

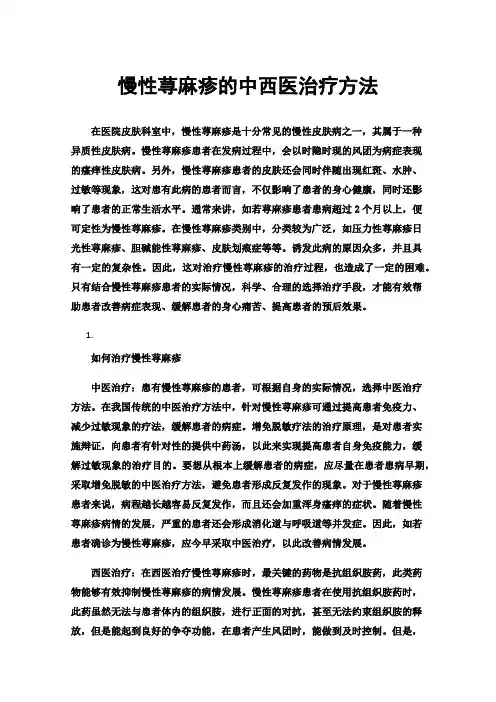

慢性荨麻疹的中西医治疗方法在医院皮肤科室中,慢性荨麻疹是十分常见的慢性皮肤病之一,其属于一种异质性皮肤病。

慢性荨麻疹患者在发病过程中,会以时隐时现的风团为病症表现的瘙痒性皮肤病。

另外,慢性荨麻疹患者的皮肤还会同时伴随出现红斑、水肿、过敏等现象,这对患有此病的患者而言,不仅影响了患者的身心健康,同时还影响了患者的正常生活水平。

通常来讲,如若荨麻疹患者患病超过2个月以上,便可定性为慢性荨麻疹。

在慢性荨麻疹类别中,分类较为广泛,如压力性荨麻疹日光性荨麻疹、胆碱能性荨麻疹、皮肤划痕症等等。

诱发此病的原因众多,并且具有一定的复杂性。

因此,这对治疗慢性荨麻疹的治疗过程,也造成了一定的困难。

只有结合慢性荨麻疹患者的实际情况,科学、合理的选择治疗手段,才能有效帮助患者改善病症表现、缓解患者的身心痛苦、提高患者的预后效果。

1.如何治疗慢性荨麻疹中医治疗:患有慢性荨麻疹的患者,可根据自身的实际情况,选择中医治疗方法。

在我国传统的中医治疗方法中,针对慢性荨麻疹可通过提高患者免疫力、减少过敏现象的疗法,缓解患者的病症。

增免脱敏疗法的治疗原理,是对患者实施辩证,向患者有针对性的提供中药汤,以此来实现提高患者自身免疫能力,缓解过敏现象的治疗目的。

要想从根本上缓解患者的病症,应尽量在患者患病早期,采取增免脱敏的中医治疗方法,避免患者形成反复发作的现象。

对于慢性荨麻疹患者来说,病程越长越容易反复发作,而且还会加重浑身瘙痒的症状。

随着慢性荨麻疹病情的发展,严重的患者还会形成消化道与呼吸道等并发症。

因此,如若患者确诊为慢性荨麻疹,应今早采取中医治疗,以此改善病情发展。

西医治疗:在西医治疗慢性荨麻疹时,最关键的药物是抗组织胺药,此类药物能够有效抑制慢性荨麻疹的病情发展。

慢性荨麻疹患者在使用抗组织胺药时,此药虽然无法与患者体内的组织胺,进行正面的对抗,甚至无法约束组织胺的释放,但是能起到良好的争夺功能,在患者产生风团时,能做到及时控制。

中、西医对荨麻疹的认识及中医治疗荨麻疹的研究进展一、概述荨麻疹作为皮肤科的常见病,其临床表现主要为皮肤黏膜出现大小不等的局限性水肿性风团,伴随剧烈瘙痒,给患者带来极大的身心困扰。

由于其病因复杂且多样,约四分之三的患者难以明确具体病因,这进一步增加了治疗和预防的难度。

从西医的角度来看,荨麻疹的发病机理主要分为免疫性和非免疫性两类。

免疫性荨麻疹多与变态反应相关,其中组织胺是最主要的致病介质。

而非免疫性荨麻疹则多由某些物质刺激机体产生过敏毒素或直接刺激肥大细胞释放介质引发。

西医治疗荨麻疹主要依赖于抗过敏和对症治疗,尽管作用迅速,但往往存在停药后易复发的问题。

中医对荨麻疹的认识则基于其深厚的理论体系和丰富的临床经验。

中医认为荨麻疹的发病与风邪、湿热等内外因素密切相关,治疗时需综合考虑患者的体质、病史及临床表现,通过调整体内的阴阳平衡来达到治疗目的。

中医治疗荨麻疹的方法多样,包括内服中药、针灸、拔罐等,其优势在于作用持久且副作用相对较小。

随着中西医结合理念的不断深入,中西医结合治疗荨麻疹已成为一种趋势。

通过充分发挥中医和西医各自的优势,结合患者的具体情况制定个性化的治疗方案,不仅提高了治疗效果,也降低了复发率。

本文旨在全面概述中、西医对荨麻疹的认识,并重点探讨中医治疗荨麻疹的研究进展。

通过深入分析荨麻疹的病因、发病机理及治疗方法,以期为患者提供更加科学、有效的治疗方案,同时也为临床医生提供有益的参考和借鉴。

1. 荨麻疹的定义与流行病学特点中医称其为“瘾疹”或“风疹块”,西医则定义为一种皮肤血管反应性疾病,主要表现为皮肤黏膜小血管暂时扩张和通透性增加,导致局部水肿,并在皮肤上形成大小不等的团块状隆起,这些隆起通常呈现为鲜红色或苍白色,并伴有明显的瘙痒感。

荨麻疹的发作常伴随着剧烈的瘙痒,使得患者饱受其苦。

从流行病学特点来看,荨麻疹是一种相当常见的皮肤病,其发病率在不同年龄段均有所体现,整体发病率为15。

尽管大多数荨麻疹病例的具体原因难以确定,但过敏体质的人群往往更容易发病。

荨麻疹是由于皮肤黏膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应。

通常一天内可以消退,但反复发生新的皮疹。

若每周反复发作达两次及以上,并连续6周者称慢性荨麻疹[1]。

慢性荨麻疹在祖国医学中属于瘾疹、风疹块等范畴。

《丹溪心法》曰:“瘾疹多属脾,隐隐然在皮肤之间,故言瘾疹也。

”祖国医学认为瘾疹病因总为禀赋不足,外受风邪而致,所以治疗应当遵循“祛风、养血、润燥”。

1病历资料肖某,女,48岁,2019年5月18日初诊。

周身起风团伴瘙痒半年,加重两周。

半年前发病无明显诱因,风团时起时消伴瘙痒,两周前运动后出汗受风后加重,风团泛发周身,夜间好发,瘙痒剧烈,影响睡眠,平素自觉心烦意乱、五心烦热。

现症见:躯干、四肢可见泛发大小不等红色风团,色鲜红,部分融合成片,双上肢、双下肢、腹部、双胁部多融合成片伴抓痕、血痂,自觉瘙痒剧烈,皮肤划痕症阳性,病来无发热,无呼吸道梗阻感,否认食物药物过敏史,食欲不佳,夜寐较差,小便黄,大便溏,舌质红、苔黄、脉弦滑。

中医诊断:瘾疹(脾虚湿蕴证);西医诊断:慢性荨麻疹。

中医治疗:当归饮子加减,10剂,1剂/d,水煎取200m,早晚温服。

方中去白芍、川芎、蒺藜、何首乌,加丹参15g、牡丹皮10g以增强清热凉血之功;加黄芩、黄柏各10g以燥湿泻火解毒;加白鲜皮15g、苦参10g以加强止痒之功。

西医治疗:予复方甘草酸苷片75mg日3次口服以抗炎脱敏。

嘱患者忌食辛辣刺激,避免局部不利刺激,忌烟酒,慎起居,避风寒,调情志,适度运动,避免熬夜劳累。

5月27日二诊:患者自诉瘙痒症状减轻,躯干、双上肢、双下肢风团疹逐渐消退变淡,腹部、双胁部红色风团,皮疹颜色转淡、部分融合成片,抓痕、血痂较前改善。

夜寐改善,五心烦热症状减轻,食欲改善,小便略黄,大便溏,舌淡红苔薄黄,脉弦。

上方去苦参,加茯苓15g、薏苡仁15g以增强健脾利湿之功效。

其余药物不变,服用方法不变,复方甘草酸苷片减量为50mg,3次/日,口服。

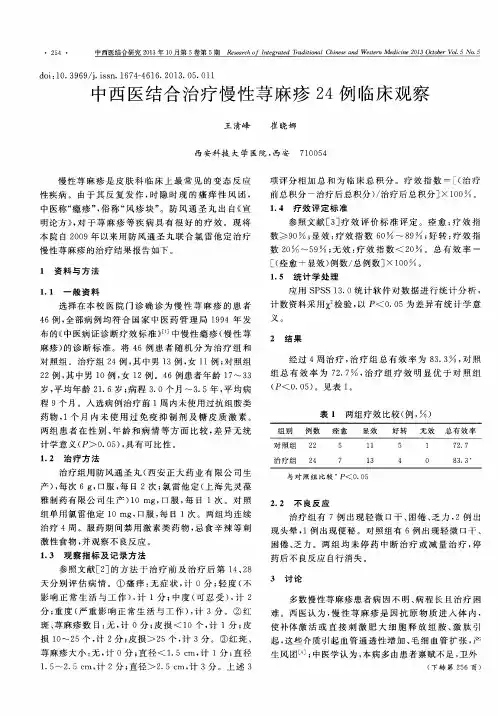

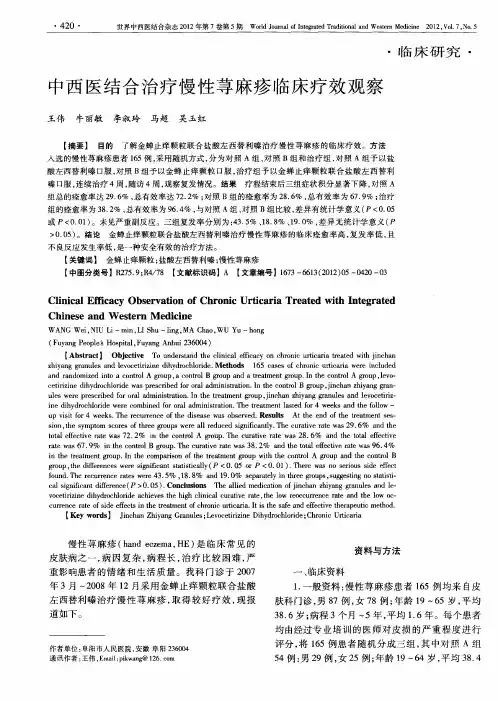

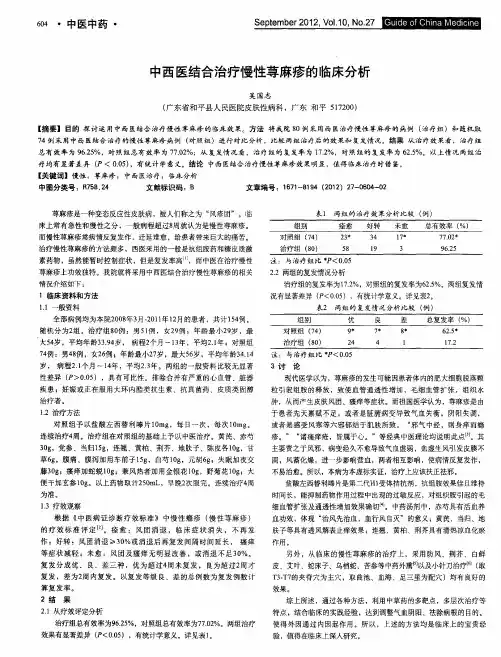

经验交流39中西医结合治疗慢性荨麻疹的临床效果李梅 (云南省曲靖市富源县人民医院 ,云南富源 655500)摘要:目的 探讨中西医结合治疗慢性荨麻疹的临床疗效。

方法 试验样本为我院在2018年7月~2019年5月接收的70例慢性荨麻疹患者,通过随机双盲法分为对照组和观察组各35例。

对照组采取常规西医疗法,观察组采取中西医结合疗法,就治疗效果(总有效性、中医证候积分、不良反应发生情况、生活质量状况)进行比较。

结果 观察组患者治疗总有效率较之对照组更高,治疗后红斑、瘙痒、风团中医证候积分较之对照组更低,两组相比差异存在统计学意义(P <0.05);观察组患者恶心呕吐、轻度嗜睡、头晕不良反应的发生率明显低于对照组,差异存在统计学意义(P <0.05);观察组患者护理后在日常生活、娱乐、症状、感受方面的DLQI 评分都优于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。

结论 对慢性荨麻疹患者实施中西医结合治疗较之常规西医疗法更具优势,可在一定程度上减轻患者不良反应发生风险,积极改善患者红斑、瘙痒和风团症状,大大提高患者生活质量,值得临床推行。

关键词:慢性荨麻疹;中西医结合治疗;治疗效果慢性荨麻疹是一类病因尚不明确、病程长、治疗难度大的皮肤病,俗称“风团”或者“风疹块”,多是接触刺激性物资、细菌感染、冷热过敏、内分泌异常、遗传因素、虫咬或者食品添加剂等因素所致,病程可以持续6周以上。

常规西医疗法在治疗该病中的效果一般,且不良反应明显。

临床把荨麻疹分为多种类型,如日光性荨麻疹、压力性荨麻疹、胆碱能性荨麻疹、冷热荨麻疹、皮肤划痕症荨麻疹等,且对于80%荨麻疹患者,临床无法找到病因,亦缺乏特效的治疗药物,难以有效控制疾病复发。

由于慢性荨麻疹会严重影响患者日常生活和工作,降低生活质量,所以临床需迫切寻求一种有效的治疗方案。

中医将该病归入“瘾疹”的范畴,多是因禀赋不耐、脾肺虚弱所致,肺主皮毛,肺气虚弱会堵塞人体脉络,造成风团和瘙痒症状。

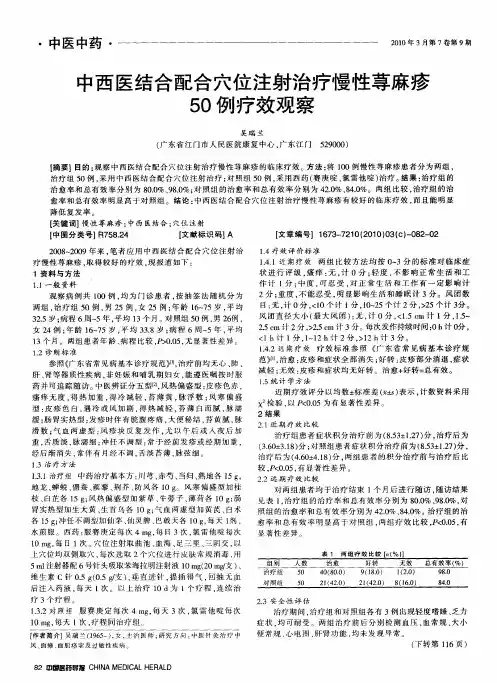

中西医结合治疗慢性荨麻疹的疗效观察【摘要】目的:探讨中西医结合对慢性荨麻疹的治疗效果。

方法:对我所接收的荨麻疹患者80例作为研究的对象,将其随机分成两组,分别是观察组40例和对照组40例,观察组采取10mg/d的咪唑斯汀缓释片与中药制剂荨麻疹汤进行治疗,对照组仅采取10mg/d的咪唑斯汀缓释片进行治疗。

结果:在治疗之后发现,观察组患者总的有效率为95.0%,对照组患者总的有效率为82.5%,观察组的治疗效果明显高于对照组具有统计学意义(p<0.05)。

结论:对慢性荨麻疹患者采取中西医结合的方式进行治疗,疗效显著,值得推广与使用。

【关键词】慢性荨麻疹;中西医结合;咪唑斯汀缓释片荨麻疹是皮肤病中较为多见的疾病,是由多种原因导致的皮肤粘膜血管反应性病症,其临床表现是白色或者是红色的瘙痒性风团[1]。

在中医中,荨麻疹被叫做瘾疹。

荨麻疹是一种比较难治的疾病,而慢性荨麻疹的治疗更加困难。

本文将对我院2012年3月到2013年3月所接收的80例荨麻疹患者进行治疗,其中40例采取中西医结合的方式进行治疗,疗效显著,具体情况如下:1 资料与方法1.1临床资料对我所接收的荨麻疹患者80例作为研究的对象,将其随机分成两组,分别是观察组40例和对照组40例。

其中男52例,女28例,年龄在19~75岁之间,平均年龄45.4岁,病程为3个月~12年,平均病程为24.8个月。

全部患者的症状为皮肤瘙痒、过性风团。

患者在性别、年龄、病程等一般性资料上,没有明显的差异。

1.2病例选择标准1)按照《临床皮肤病学》的标准,诊断为慢性荨麻疹患者,当前还处于患病时期。

2)年龄大于16岁,病程3个月以上。

3)在临床上没有明确的原因。

4)4周内没有使用过唑类抗真菌药以及长效皮质类固醇等药物,在7天内没有使用过免疫抑制剂等药物[2]。

5)患者没有系统性的疾病,孕妇、哺乳期妇女患者去除。

1.3方法观察组采取中西医结合的方式进行治疗,50ml的荨麻疹汤,每天2次,再联合10mg/d的咪唑斯汀缓释片,每天一次,其中荨麻疹汤的主要成分有20g的当归、30g的生地、30g的赤芍、15g的丹皮、10g的板蓝根、15g的紫草、20g的白术、10g的白芥子、10g的蛇床子、15g的苍耳子、25g的蛇蜕、15g的蝉蜕、15g的大青叶、15g 的公英[3]。

慢性荨麻疹的中西医治疗现状慢性荨麻疹是皮肤科常见病,多发病,临床疗效不肯定,近年,不断出现一些新的治疗方法和思路,笔者就近年的中西医治疗方法做一综述。

[Abstract] The chronic urticaria is a kind of common and frequently-occurring disease in dermatology, the curative effect is uncertain, recent years, some new methods and ideas of treatment were presented. I have made a summary on the treatment methods of Chinese and Western.[Key words] Chronic urticaria; Methods of chinese and western; Treatment; Present situation慢性荨麻疹是由内外因素引起的变态反应性疾病,现门诊就诊患者逐年增加,但临床治疗有时很难取得满意疗效,停药后复发率高。

近年,医务工作者对中西医治疗慢性荨麻疹进行了许多临床试验和研究,本文对近年中西医治疗慢性荨麻疹的概况综述如下:1慢性荨麻疹的西医治疗1.1 两种H1受体拮抗剂联合应用常联合第一代和第二代抗组胺药,第二代用于白天,第一代用于晚上[1]。

常用的第二代抗组胺药有西替利嗪、左西替利嗪、氯雷他定、地氯雷他定、咪唑斯汀、依巴斯汀、非索非那定等,常用第一代抗组胺药有安泰乐、赛庚啶、酮替芬等。

酮替芬还可稳定肥大细胞膜,减少组胺和其他炎症介质释放。

1.2 H1受体拮抗剂联合H2受体拮抗剂H1受体拮抗剂与H2受体拮抗剂联合应用疗效增加的主要原因,可能是由于H2受体拮抗剂增加H1受体拮抗剂的血药浓度和降低其代谢[2]。

孙大鹏[3]用依匹斯汀联合雷尼替丁治疗慢性荨麻疹36例,痊愈20例,显效12例,有效3例,总有效率为88.89%。

黄芳等[4]用咪唑斯汀联合雷尼替丁治疗慢性荨麻疹76例,临床痊愈41例,显效28例,有效率为90.79%。

陈汉清[5]用左西替利嗪联合西咪替丁治疗慢性荨麻疹80例,痊愈41例,显效28例,有效7例,总有效率为86.25%。

1.3钙通道阻滞药硝苯地平或尼莫地平可抑制钙离子向细胞内转运,从而抑制肥大细胞释放炎症介质,有报道尼莫地平联合曲尼斯特治疗慢性荨麻疹有效率为91.1%[1]。

1.4三环类抗抑郁药多塞平可有效拮抗H1受体和H2受体,曾有报道用多塞平联合赛庚啶和法莫替丁治疗慢性荨麻疹,总有效率达到96.7%,但应注意该药的副作用,老年心脏病及青光眼患者慎用[1]。

1.5组胺球蛋白组胺球蛋白是人血清球蛋白与盐酸组胺结合的制剂,可使体内产生抗组胺抗体,对慢性荨麻疹有效。

卢木荣[6]用组胺人免疫球蛋白联合西替利嗪治疗慢性荨麻疹32例,痊愈18例,显效10例,总有效率为87.5%。

1.6抗幽门螺杆菌幽门螺杆菌感染是否诱发或加重慢性荨麻疹有很大的争论。

目前尚难以肯定Hp感染与慢性荨麻疹存在必然的联系。

可能仅在某些患者发病中起促进作用[7]。

对抗组胺药治疗抵抗患者,排除其他诱因并找到幽门螺杆菌感染的证据时,可试用1~2个疗程的抗幽门螺杆菌治疗。

1.7 联合免疫调节治疗刘代红等[8]用注射用胸腺五肽联合抗组胺药物(盐酸依匹斯汀片,盐酸雷尼替丁胶囊,桂利嗪片)治疗慢性荨麻疹60例,治愈57例,显效2例,总有效率为98.33%,复发率明显低于对照组(单用抗组胺药物)。

程健[9]用盐酸非索非那定联合卡介菌多糖核酸治疗慢性荨麻疹50例,治疗4周后治愈16例,显效29例,有效率为90%,有效率明显优于对照组。

1.8 脱敏治疗又称特异性免疫治疗,其对介导的呼吸道变态反应疾病疗效已得到肯定,但对慢性荨麻疹的治疗效果存在争议。

宋志强等[10]用此法治疗慢性荨麻疹患者262例,半年显效198例,有效率为84.35%。

1年显效205例,有效率为92.74%。

黄春等[11]用粉尘螨脱敏注射液与抗组胺药联合治疗慢性荨麻疹51例,4周后基本痊愈36例,显效10例,有效率为90.2%。

2慢性荨麻疹的中医治疗祖国医学认为荨麻疹由于卫外不固,风邪侵袭,郁于肌表。

中医治疗讲究辨证与辨病相结合,慢性荨麻疹可分为五型:①风寒型,症见风疹色淡微红,以露出部位如头面,手足为重,吹风受冷后加重,得温则缓,舌淡苔藓白,脉浮紧或迟缓。

治以疏风散寒,和营止痒。

②血热型,症见风团晚间发作较重,先则皮肤灼热刺痒,搔抓后起风团,伴心烦不宁,口干思饮,舌红苔净,脉弦滑数。

治以凉血清热,消风止痒。

③血虚型,症见风疹色淡红,日轻夜重,或疲劳时加重,舌淡苔薄净,脉弦细。

治以养血补虚,祛风止痒。

④冲任不调型风疹,常于月经前2~3 d发生。

经净后减轻或消失,下次月经前又发,舌紫苔净,脉弦细。

治以养血消风,调理冲任。

⑤血瘀型,症见风疹暗红,面色灰暗,口唇色紫,风疹多发于受压部位,舌质紫,脉细涩。

高尽梅等[12]用益气养阴祛风中药(黄芪、何首乌、鸡血藤、麦冬、生地、白术、蝉蜕、防风、白蒺藜、白鲜皮、地肤子、甘草)治疗30例荨麻疹,结果痊愈12例,显效15例,好转2例,总有效率为90.0%。

傅南琳等[13]用自拟消疹汤(徐长卿、丹参、蝉蜕、白蒺藜、当归、白鲜皮、地肤子、生甘草)加味治疗慢性荨麻疹82例,基本痊愈30例,显效35例,有效12例,显愈率为79.3%。

武彩霞等[14]以健脾益气祛风为治法(黄芪、首乌、当归、茯苓、白芍、柴胡、荆芥、防风、白术、丹皮、山栀、白蒺藜、白鲜皮、甘草)治疗慢性荨麻疹35例,痊愈15例,显效12例,好转5例,总有效率为77.2%。

吴宏斌[15]采用四物消风散(当归、川芎、赤芍、生地、荆芥、防风、白鲜皮、蝉衣、独活、柴胡、薄荷、大枣)加减治疗慢性荨麻疹70例,治愈46例,好转16例,总有效率为88.6%。

3 中西医结合治疗中西医治疗荨麻疹常采用以下方案:在风团发作期间可中西药合用,皮疹控制后停用西药或西药渐减,中药继续维持治疗2周[16]。

赵新慧等[17]用痒疹散(威灵仙,甘草,石菖蒲,苦参,胡麻仁,何首乌等)联合氯雷他定治疗慢性荨麻疹54例,治愈22例,好转27例,有效率为90.74%。

郑媛等[18]用盐酸西替利嗪片联合中药荨麻疹基础方加减(黄芪,白术,当归,赤勺,荆芥,防风,紫草,牡丹皮等)治疗51例慢性荨麻疹,痊愈35例,显效9例,有效率为86.3%。

刘宏新等[19]用润燥止痒胶囊联合氯雷他定治疗慢性荨麻疹60例,痊愈24例,显效31例,有效率为91.67%。

4 非药物疗法包括针灸,耳针,穴位注射,拔火罐,自血疗法等。

黄仁芬[20]用平补平泻手法针刺膈俞穴(双)治疗慢性荨麻疹68例,治愈47例,好转15例,总有效率为91%。

王林华[21]用针灸加中药治疗慢性荨麻疹53例,有效率为90.6%。

刘红霞等[22]用生物共振治疗仪治疗慢性荨麻疹69例,临床治愈39例,显效14例,有效率为76.81%。

5 小结荨麻疹病因复杂,临床上3/4患者找不到原因,尤其是慢性荨麻疹,故常常给治疗上带来困难。

因几乎所有荨麻疹的症状都是由位于神经和内皮细胞上的H1受体介导的,故抗组胺药物仍应作为治疗慢性荨麻疹的一线药物,当一种抗组胺药物不能很好控制症状时,可考虑数种抗组胺药物联合应用。

联合用药时应避免应用化学结构相似的两种药物及长期使用糖皮质激素。

对于一些顽固性荨麻疹,采用单一西医方法治疗,往往疗效不尽人意。

近年,随着药物种类和治疗方法的不断增多,许多学者在中西医结合治疗慢性荨麻疹方面进行了许多探索和尝试,取得较满意的疗效。

笔者认为中西医结合治疗慢性荨麻疹,不但可以缩短病程,提高疗效,还可以减轻单用西药治疗给患者带来的不良反应,该方法值得进一步探讨和推广。

[参考文献][1]靳培英.皮肤病药物治疗学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2009:124.[2]姚煦,林麟.慢性荨麻疹的治疗进展[J].中华皮肤科杂志,2008,41(1):68.[3]孙大鹏.依匹斯汀联合雷尼替丁治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].临床皮肤科杂志,2008,37(4):260.[4]黄芳,黄惠新,刘铭炎,等.咪唑斯汀联合雷尼替丁治疗慢性荨麻疹的临床观察[J].中国皮肤性病学杂志,2006,20(4):250.[5]陈汉清.左西替利嗪联合西咪替丁治疗慢性荨麻疹80例的临床观察[J].岭南皮肤性病科杂志,2008,15(4):228.[6]卢木荣.组胺人免疫球蛋白联合西替利嗪治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].临床皮肤科杂志,2008,37(4):261.[7]郝飞,钟华.慢性荨麻疹发病机制和治疗策略的思考[J].中华皮肤科杂志,2010,43(1):2.[8]刘代红,孙明娥.胸腺五肽联合抗组胺药治疗慢性荨麻疹的疗效观察[J].中国麻风皮肤病杂志,2009,25(8):594-595.[9]程健.盐酸非索非那定联合卡介菌多糖核酸治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].中国麻风皮肤病杂志,2009,25(8):569.[10]宋志强,包婵妮,翟志芳,等.特异性免疫治疗对屋尘螨特异性IgE抗体阳性慢性荨麻疹的疗效观察[J].临床皮肤科杂志,2008,37(12):809.[11]黄春,耿承芳,蒋伟,等.粉尘螨脱敏注射液与抗组胺药联合治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].中国皮肤性病学杂志,2008,22(10):597.[12]高尽梅,周琳.采用益气养阴祛风中药治疗慢性荨麻疹30例[J]中国中西医结合皮肤性病学杂志,2008,7(1):25.[13]傅南琳,孔昭遐.自拟消疹汤加味治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].北京中药,2005,24(1):6.[14]武彩霞,李娜,李旭波.益气活血祛风治疗慢性荨麻疹临床研究[J].中国皮肤性病学杂志,2006,20(10):625-626.[15]吴宏斌.四物消风散加减治疗慢性荨麻疹70例分析[J].四川中医,2007,25(2):95.[16]李广瑞.慢性荨麻疹的中医治疗对策[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2009,8(5):325-326.[17]赵新慧,袁芳,刘凯.痒疹散联合氯雷他定治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].中国皮肤性病学杂志,2007,21(5):282.[18]郑媛,俞长玺, 茆建国.中西医结合治疗慢性荨麻疹临床观察[J].中国皮肤性病学杂志,2008,22(2):91-92.[19]刘宏新,李红文.润燥止痒胶囊联合氯雷他定治疗慢性荨麻疹60例临床观察[J].中国皮肤性病学杂志,2008,22(12):767-768.[20]黄仁芬.平补平泻手法针刺膈俞穴[双]治疗慢性荨麻疹[J].新中医,1996,28(6):36-37.[21]王林华.针灸加中药治疗慢性荨麻疹53例[J].云南中医中药杂志,2007,28(9):27.[22]刘红霞,李怡萱.生物共振治疗仪治疗急慢性荨麻疹临床疗效观察[J].临床皮肤科杂志,2009,38(1):129.。