呼吸系统疾病发病机制

- 格式:ppt

- 大小:15.52 MB

- 文档页数:62

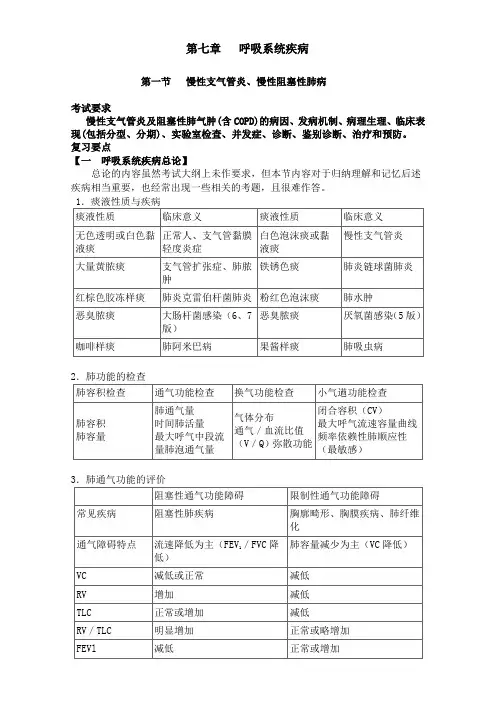

第七章呼吸系统疾病第一节慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病考试要求慢性支气管炎及阻塞性肺气肿(含COPD)的病因、发病机制、病理生理、临床表现(包括分型、分期)、实验室检查、并发症、诊断、鉴别诊断、治疗和预防。

复习要点【二慢性支气管炎】一、概述慢性支气管炎,简称慢支是由感染或非感染因素引起的气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。

病理特点是早期气道上皮细胞的纤毛粘连、倒伏、脱失、上皮细胞空泡变性、坏死增生、鳞状上皮化生、支气管腺体增生、黏液分泌增多,晚期,粘膜萎缩、气管周围纤维组织增生、肺组织结构破坏、进而出现肺气肿。

二、病因及发病机制病因及发病机制不明,可能是多种因素长期相互作用的结果。

(一)有害气体和有害颗粒如香烟、烟雾、粉尘、刺激性气体等。

(二)感染因素病毒、支原体、细菌等感染是慢性支气管炎发生发展的重要原因之一。

(三)其他因素免疫、年龄和气候等因素与慢性支气管炎的发生有关。

三、病理支气管上皮细胞变性、坏死、脱落,后期出现鳞状上皮化生,纤毛变短、粘连、倒伏、脱失。

黏膜和黏膜下充血水肿,杯状细胞和黏液腺肥大增生、分泌旺盛,大量黏液潴留。

浆细胞、淋巴细胞浸润及轻度纤维增生。

四、临床表现及实验室检查起病缓慢,多见于中老年人,病程较长,迁延不愈,反复急性发作是慢支的一大特点,咳痰喘为其主要症状,秋冬好发。

疾病逐渐加重咳痰喘症状更加明显,可整日存在,并伴气急。

(一)症状缓慢起病,病程长,反复发作而病情加重。

主要症状为咳嗽、咳痰,或伴喘息。

急性加重的主要原因是呼吸道感染,病原体可为病毒、细菌、支原体和衣原体等。

(二)体征早期多无异常体征。

急性发作期可在背部或双肺底闻及干、湿◇音,咳嗽后减少或消失。

如合并哮喘可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。

(三)x线检查早期无异常。

后期表现为肺纹理增粗、紊乱,呈网状或条索状、斑片状阴影,以下肺明显。

(四)呼吸功能检查早期无异常。

如有小气道阻塞时,最大呼气流速一容量曲线在75%和50%肺容量时,流量明显降低。

呼吸系统病理学呼吸系统疾病第一节慢性阻塞性肺病一、慢性支气管炎(chronic bronchitis)是指气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。

临床上以反复咳嗽、咳痰或伴有喘息症状为特征,且症状每年至少持续3个月,连续两年以上。

(一)病因和发病机制:感冒;寒冷气候;病毒感染和继发性细菌感染;最常见的病毒是鼻病毒、腺病毒和呼吸道合胞病毒,细菌最常见的是肺炎球菌、肺炎克雷伯杆菌、流感嗜血杆菌、奈瑟球菌等。

吸烟;长期接触工业粉尘、大气污染和过敏因素;内在因素:机体抵抗力降低,呼吸系统防御功能受损、神经内分泌功能失调。

(二)病理变化:各级支气管均可受累。

反复的损伤和修复。

1、粘膜上皮病变纤毛倒伏、脱失。

上皮细胞变性、坏死脱落,杯状细胞增多,并可发生鳞状上皮化生。

2、粘液腺肥大、增生,分泌亢进,浆液腺发生粘液化。

3、管壁充血,淋巴细胞、浆细胞浸润;4、管壁平滑肌束断裂、萎缩,软骨变性、萎缩,钙化或骨化。

(三)临床病理联系:咳嗽、咳痰、喘息。

痰一般呈白色粘液泡沫状。

二、肺气肿:肺气肿(pulmonary emphysema)是指呼吸细支气管以远的末梢肺组织(包括呼吸性支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡)因残气量增多而呈持久性扩张,并伴有肺泡间隔破坏,以致肺组织弹性减弱,容积增大的一种病理状态。

(一)病因和发病机制:1、阻塞性通气障碍慢性支气管炎等细支气管炎症--造成管壁增厚,管腔狭窄,阻塞或塌陷。

2、老年性肺组织发生退行性变,弹性回缩力降低而引起3、抗胰蛋白酶缺乏导致弹性蛋白酶增多、活性增高—降解肺组织中的弹性蛋白、胶原蛋白和蛋白多糖,导致肺的组织结构受损。

先天性常染色体隐性遗传病,发病年龄早,有家族史,病程短,多为全腺泡型肺气肿。

(二)类型及其病变特点:1、肺泡性肺气肿由于常合并有小气道阻塞性通气障碍,故又有慢性阻塞性肺气肿之称。

(1)腺泡中央型肺气肿肺腺泡中央区的呼吸性细支气管囊状扩张,肺泡管、肺泡囊变化不明显。

呼吸系统疾病的发病机制解析一、呼吸系统疾病的概述呼吸系统是人体的重要器官之一,其主要功能是供氧和排除二氧化碳。

然而,由于环境污染、不良生活习惯以及遗传等因素的影响,呼吸系统疾病在全球范围内都存在着很高的发病率。

常见的呼吸系统疾病包括慢性阻塞性肺疾病(COPD)、哮喘、肺癌等。

本文将从发病机制角度来解析这些呼吸系统疾病。

二、慢性阻塞性肺疾病(COPD)的发病机制1. 长期接触有害物质:COPD通常与长期接触有害物质(如二手烟、工业粉尘和化学物质)有关。

这些有害物质会损伤支气管和肺组织,在引起慢性支气管炎和肺气肿的同时,还会导致支气管壁增厚和纤维化。

2. 氧化应激和炎症反应:有害物质的长期暴露会引起氧化应激,导致氧自由基的产生增加而细胞损伤加剧。

另外,炎症在COPD的发展中扮演着重要角色,细胞因子和趋化因子的释放会引起支气管黏膜水肿和炎性细胞浸润。

3. 免疫异常:部分COPD患者存在免疫系统异常,如巨噬细胞和T淋巴细胞功能下降。

这些免疫异常可能导致机体对有害物质失去了正常清除作用,从而使肺组织遭受更严重的损伤。

三、哮喘的发病机制1. 遗传因素:哮喘与遗传因素密切相关,家族性哮喘的发生率较高。

已经发现多个与哮喘相关的基因变异,并且这些基因在调节免疫系统和支气管平滑肌收缩等方面发挥着重要作用。

2. 过敏反应:哮喘患者通常通过呼吸道接触到过敏原,引发免疫系统的过度反应。

过敏原与特定IgE抗体结合后,激活嗜碱性粒细胞和T淋巴细胞等免疫介质的释放,导致支气管平滑肌收缩、黏液过多和支气管壁水肿。

3. 气道高反应性:哮喘患者的呼吸道具有较高的反应性。

当接触到刺激物时,呼吸道会出现异常的收缩和狭窄,从而导致呼吸困难。

四、肺癌的发病机制1. 长期吸烟:长期吸烟是导致肺癌最主要的危险因素之一。

烟草中的有害物质可进入肺部并与上皮细胞发生直接接触,引起遗传损伤和基因突变。

2. 染色体异常:某些染色体异常如第3号染色体或第17号染色体上基因的突变与肺癌密切相关。

呼吸系统疾病-知识点总结笔记(一)生理1.肺通气肺泡与外界环境间的气体交换●肺通气的动力●原动力:呼吸肌的节律性收缩●直接动力:肺泡气与外界大气之间的压力差●胸内压=-肺回缩压●肺通气的阻力●弹性阻力(静态阻力70%)●肺的弹性阻力(主要)●肺本身的弹性回缩力:弹力纤维,胶原纤维●肺泡液-气表面张力(最主要)肺泡表面活性物质:肺泡Ⅱ型上皮细胞→二棕榈酰卵磷酯●胸廓的弹性阻力●非弹性阻力●气道阻力(主要)支哮长期最有效治疗:糖皮质激素●惯性阻力●黏滞阻力●肺通气的功能评价●肺容积和肺容量●肺通气量与肺泡通气量●肺通气量:每分钟吸入或呼出的气体总量●肺泡通气量:每分钟吸入肺泡的新鲜空气量/肺内更新气体量肺泡通气量=(潮气量-无效腔气量)×呼吸频率通气血流比值=肺泡通气量/心输出量2.肺换气肺泡与肺CAP血液间的气体交换●气体的扩散单纯扩散●分压差:是气体扩散的动力和决定气体扩散方向的因素Co2的扩散系数是氧气的20倍●呼吸气体的人体不同部位气体的分压●影响肺换气的因素●呼吸膜的厚度(反比)●呼吸膜面积(正比)●通气血流比值●正常:0.84●过大:通气过度或血流相对不足→Ⅰ型呼衰●过低:通气不足或血流相对过多→支哮→动静脉短路→Ⅱ型呼衰3.气体在血液中的运输●氧气:氧合血红蛋白●二氧化碳:碳酸氢盐(主要)和氨基甲酰血红蛋白●发绀不一定缺氧(高原性红细胞增多症)缺氧不一定发绀(严重贫血、一氧化碳中毒)●氧解离曲线“S”右移↑左移↓●上段>60mmHg(>90%)●影响因素:PH、温度、2,3-DPG、二氧化碳分压4.化学感受性呼吸反射神经调节●中枢化学感受器刺激:脑脊液,局部细胞外液中的氢离子●外周化学感受器氧分压↓二氧化碳分压↑氢离子↑●颈动脉体:主要调节呼吸●主动脉体:主要调节循环升压反射(二)肺炎1.细菌性肺炎●大叶性肺炎(肺炎链球菌肺炎)●致病菌:肺炎球菌●病理变化:肺泡腔内的纤维素性炎●充血水肿期●红色肝样变期●灰色肝样变期●溶解消散期●临床表现:青壮年(30-40岁)+受凉淋雨后+寒战高热+铁锈色痰+口角鼻周单纯性疱疹+胸片示肺实变影、支气管充气征+听诊闻及支气管呼吸音●并发症●肺肉质变(机化性肺炎):中性粒细胞渗出过少●肺脓肿和脓胸:金葡菌感染●感染性休克●治疗:首选青霉素,不单独使用大环内酯类●小叶性肺炎(支气管肺炎)●致病菌:化脓性细菌●病理变化:以细支气管为中心的肺组织化脓性炎症●肺炎克雷伯杆菌肺炎●临床表现:老年人+寒战高热+砖红色胶冻样痰+胸片示蜂窝状脓肿、叶间隙下坠●治疗:首选氨基糖苷类●金葡菌肺炎:婴幼儿/糖尿病老年人+寒战高热+痰中带血丝/脓痰带血+圆形透亮影,液气囊腔空洞半合成青霉素(万古霉素)/头孢菌素2.非典型病原体肺炎首选大环内酯●军团菌肺炎●致病菌:嗜肺军团杆菌●病理变化:急性纤维素性化脓性炎●临床表现:青壮年(30岁)+外出旅居史+高热(39-40℃)呼吸道症状+斑片状阴影+低钠血症●支原体:青少年(16岁)+外出旅居史+低热(37.3-38℃)咳嗽(阵发性剧烈干咳)痰少,可伴有咽痛,头痛+胸片斑片状阴影+β内酰胺类无效●衣原体3.病毒性肺炎●病毒性肺炎●致病菌:流感病毒●病理:间质性肺炎,可见病毒包涵体,炎细胞浸润●临床表现:发热+阵发性剧烈咳嗽,痰少+SaO2早期下降+磨玻璃影(三)肺脓肿1.吸入性(最常见):口咽鼻(厌氧菌)●好发部位:右肺●临床表现:寒战高热咳嗽咳大量脓臭痰(分三层)慢性病人可有杵状指,胸片大片浓密炎性阴影,其中可有圆形透亮区及气液平面●治疗:首选青霉素2.血源性:皮肤疖痈(金葡菌)●临床表现:转移性脓肿●治疗:万古霉素/头孢3.继发性(四)慢性支气管炎1.临床表现:反复发作的咳嗽、咳痰或伴有喘息,且症状每年至少持续3个月,连续2年以上2.病理●黏液-纤毛排送系统受损纤毛柱状上皮变性、坏死,再生的上皮杯状细胞增多,并发生鳞状上皮化生●黏膜下腺体增生肥大和浆液性上皮发生黏液腺化生●管壁充血水肿、炎性细胞浸润●管壁平滑肌断裂、萎缩●细支气管炎和细支气管周围炎(五)支气管哮喘1.是一种由呼吸道过敏引起的以支气管可逆性发作性痉挛为特征的慢性阻塞性炎性疾病。

呼吸系统疾病的发病机制与治疗研究呼吸系统疾病是指影响呼吸器官的各种疾病,如肺炎、哮喘、慢性阻塞性肺疾病等。

这些疾病可以极大地影响患者的生活质量,甚至威胁到他们的生命安全。

因此,对于这些疾病的发病机制和治疗进行深入的研究,对于提高人类健康水平具有重要意义。

一、发病机制1. 慢性阻塞性肺疾病慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种由吸烟、空气污染、环境因素等引起的疾病。

发病机制主要是气流限制,导致肺活量降低。

患者的症状包括咳嗽、咳痰、气短等。

2. 哮喘哮喘是一种在短时间内反复发作的气道炎症反应,导致气道狭窄和哮鸣音。

发病机制主要是支气管通透性增加,引起炎症和黏液分泌,同时肌肉过度收缩。

3. 肺炎肺炎是由细菌、病毒或真菌引起的肺部感染。

发病机制主要是病原体侵入肺泡,引起炎症反应,导致肺泡充血、渗出液和炎性细胞浸润。

二、治疗研究1. 药物治疗目前,慢性阻塞性肺疾病和哮喘的主要治疗方法是药物治疗。

这些药物主要包括支气管扩张剂、类固醇和抗组胺药等。

支气管扩张剂可以通过扩张气管,帮助患者呼吸。

类固醇能够减少炎症反应,帮助减少哮喘和COPD的发作。

抗组胺药则可以减少过敏反应,缓解哮喘症状。

2. 雾化治疗对于慢性阻塞性肺疾病和哮喘等呼吸系统疾病,雾化治疗也是一种常用的治疗方法。

这种治疗方法可以将药物雾化成微小的颗粒,直接进入呼吸系统,从而快速起效。

3. 手术治疗对于肺炎等较为严重的呼吸系统疾病,手术治疗也是一种有效的方法。

例如,对于肺癌患者,手术治疗可以彻底切除病变部位,达到治愈的效果。

4. 预防除了治疗,预防也是呼吸系统疾病中非常重要的一环。

因为吸烟和空气污染是导致慢性阻塞性肺疾病和哮喘等疾病的主要原因,所以戒烟和减少空气污染等方法可以有效降低患病率。

总之,呼吸系统疾病的发病机制和治疗研究是当今医学研究领域的热点之一。

随着科技的发展,人们对哮喘、COPD、肺炎等疾病的认识和治疗方法也越来越深入。

而在未来,我们相信通过不断的科研努力,呼吸系统疾病的治疗方法将愈加完善,使更多的患者能够重新恢复健康。

呼吸系统38分一概论慢支:临床上以反复发作的咳嗽、咳痰、或伴喘息为特征。

每年发作3个月,且连续2年或以上。

并排除心,肺和其他疾患时可诊断。

可并发阻塞性肺气肿→肺动脉高压→肺源性心脏病。

阻塞型肺气肿(肺气肿COPD):临床上以逐渐加重的呼吸困难为特征二病因和发病机制(一)慢支是感染和非感染长期作用的所致。

1.外因(1)吸烟:与慢支与密切关系,杯状细胞增多↑。

(2)感染因素:是慢支急性发作的主要诱因。

以流感嗜血杆菌和肺炎球菌为常见。

(3)理化因素:(4)气候因素:(5)过敏因素:(新大纲——COPD与过敏因素无关)。

2.内因:(1)呼吸道局部防御和免疫功能降低:IgA(SigA)减少。

(2 ) 自主神经功能失调:副交感神经亢进+,气道反应增高。

(二)阻塞性肺气肿的发病机制1.慢性支气管炎症使细支气管官腔狭窄,形成不完全阻塞,呼气时气道过早闭合肺泡残气量增加(进多出少,肺泡内的气体越来越多)。

2.慢性炎症破坏小支气管壁软骨,失去支架作用。

3.反复肺部感染和慢性炎症,使白细胞和巨噬细胞释放的蛋白分解酶增加↑,损害肺泡组织和肺泡壁..4肺泡壁毛细血管受压,使使肺泡壁弹性减退。

5.弹性蛋白酶及其抑制因子失衡,α1抗胰蛋白酶减少三病理生理(一)慢支早期呼吸功能变化主要表现为小气道功能异常(二)肺气肿呼吸功能变化主要表现为残气容积增大↑,大小气道气流阻塞;通气/血流比例失调。

四临床表现与临床分型(一)症状慢支主要表现为慢性反复发作的咳嗽、咳痰或伴喘息当慢支并发阻塞型肺气肿时在原有症状的基础上出现逐渐加重的呼吸困难(二)体征慢支急性发作期可有肺部散在的干湿湿啰音,以背部和肺底部较多,咳嗽后可减少或消失。

喘息型慢支肺部可听到哮鸣音,而且不易完全消失。

并发肺气肿时视诊:桶装胸,触诊:语颤减弱↓,叩诊:呈过清音、肺下界降低,听诊:呼吸音减弱↓,呼气明显延长等肺气肿体征(三)慢支的临床分型,分期1临床分型(1).单纯型主要表现为咳嗽、咳痰(2)喘息型除有咳嗽、咳痰外,尚有喘息和哮鸣。

目录1 hxxt第二篇呼吸系统疾病,'顼•土?:貧•宀.电:牛―礴”潛貝倒器揪冠舞塾珞:责峰•宀’^ '^kkyx2OI8第四章支气管哮喘。

^kkyx2018支气管哮喘(bronchial asthma)简称哮喘,是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病。

主要特征包括气道慢性炎症,气道对多种刺激因素呈现的高反应性,多变的可逆性气流受限,以及随病程延长而导致的一系列气道结构的改变,即气道重构。

临床表现为反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状,常在夜间及凌晨发作或加重,多数病人可自行缓解或经治疗后缓解。

根据全球和我国哮喘防治指南提供的资料,经过长期规范化治疗和管理,80%以上的病人可以达到哮喘的临床控制。

【流行病学】哮喘是世界上最常见的慢性疾病之一,全球约有3亿、我国约有3000万哮喘病人。

各国哮喘患病率从1% -18%不等,我国成人哮喘的患病率为1.24%,且呈逐年上升趋势。

一般认为发达国家哮喘患病率高于发展中国家,城市高于农村。

哮喘病死率在(1.6-36.7)/10万,多与哮喘长期控制不佳、最后一次发作时治疗不及时有关,其中大部分是可预防的。

我国已成为全球哮喘病死率最高的国家之一。

【病因和发病机制】(―)病因哮喘是一种复杂的、具有多基因遗传倾向的疾病,其发病具有家族集聚现象,亲缘关系越近,患病率越高。

近年来,点阵单核昔酸多态性基因分型技术,也称全基因组关联研究(GWAS)的发展给哮喘的易感基因研究带来了革命性的突破。

目前采用GWAS鉴定了多个哮喘易感基因,如YLK40JL6R、PDE4DJL33等。

具有哮喘易感基因的人群发病与否受环境因素的影响较大,深入研究基因-环境相互作用将有助于揭示哮喘发病的遗传机制。

环境因素包括变应原性因素,如室内变应原(尘購、家养宠物、蟬螂)、室外变应原(花粉、草粉)、职业性变应原(油漆、活性染料)、食物(鱼、虾、蛋类、牛奶)、药物(阿司匹林、抗生素)和非变应原性因素,如大气污染、吸烟、运动、肥胖等。

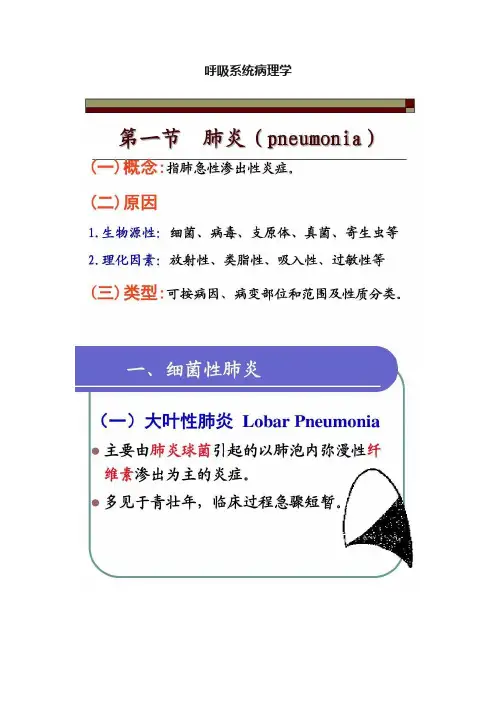

第一节肺炎〔Pneumonia〕1、概念:肺部的血管系统对各种致炎因子产生防御反响所表现出来的急性渗出性炎症。

多指终末气道、泡和肺间质的炎症。

2、分类:●按病因:细菌性、病毒性、支原体性●按范围:大叶性、小叶性、间质性●按性质:纤维素性、化脓性、出血性肉、芽肿性、浆液性、干酪性一、大叶性肺炎〔lobar pneumonia〕●主要是由肺炎链球菌感染引起,病变起始于肺泡,并迅速扩展至整个或多个大叶的肺的急性弥漫性纤维素性渗出性炎。

●主要表现:起病急、寒颤、高热、胸痛、铁锈色痰、血白细胞上升、咳嗽、呼吸困难、肺实变体征,青壮年〔男性〕多见。

〔一〕病因和发病机制:1、病因:90~95%由肺炎链球菌〔或肺炎杆菌金葡溶血链流感嗜血〕引起,机体抵抗力降低时发病。

2、发病机理:肺炎球菌有荚膜,对组织有抗吞噬作用。

机体对肺炎球菌有过敏现象。

细菌通过变态反响,使肺泡壁毛细血管通透性增加,导致毛细血管扩张,大量浆液、纤维蛋白原渗出引起纤维素性渗出性炎。

病变开展迅速,炎症经肺泡孔、支气管累及肺段或整个肺叶。

而局部不一定有肺炎球菌的出现。

〔二〕病理改变及临床病理联系:1、病理改变:肺泡壁毛细血管的扩张和闭塞;肺泡腔内渗出物内容的改变。

2、分期及特点:〔1〕充血水肿期〔congestion〕:肺泡壁毛细血管扩张充血,肺泡腔内有大量浆液性渗出物〔混有少数红细胞、中性粒细胞和巨噬细胞,并含有大量细菌〕。

肉眼观:病变肺叶充血、水肿、呈暗红色。

临床病理联系:细菌〔+〕:毒血症〔2〕红色肝样变期〔red hepatization〕:肺泡壁毛细血管扩张充血,肺泡腔内渗出物有大量红细胞及纤维素。

肉眼观:病变肺叶呈暗红色,切面成颗粒状,质地变实,类似于肝。

肺实变〔consolidation of lung〕:任何原因致肺泡腔内积聚浆液、纤维蛋白和细胞成分等,使肺泡含气量减少、肺质地致密化的一种病变。

临床病理联系:①细菌〔+〕:毒血症;②胸膜渗出:胸痛、摩擦音;③红细胞:铁锈色痰;④无效灌注:缺氧〔3〕灰色肝〔样〕变期〔gray hepatization〕:肺泡壁毛细血管闭塞,肺泡腔内渗出物以纤维素为主,还有大量中性粒细胞。

呼吸内科学中的呼吸系统疾病与呼吸治疗方法呼吸内科学关注的是呼吸系统疾病的预防、诊断和治疗,涵盖了多种呼吸系统疾病及其治疗方法。

本文将以呼吸系统疾病的常见类型为主线,介绍这些疾病的发病机制、临床表现以及常见的呼吸治疗方法。

一、慢性阻塞性肺疾病慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)是一种呼吸系统疾病,主要包括慢性支气管炎和肺气肿。

发病机制主要与吸烟、空气污染等因素有关。

COPD的主要症状包括咳嗽、咳痰、气促等,严重影响患者的生活质量。

治疗方法主要包括药物治疗、氧疗、康复训练等。

药物治疗方面,常用的包括支气管舒张剂、抗炎药等,用于缓解症状、控制疾病进展。

氧疗适用于缺氧严重的患者,可以改善氧气供应不足的情况。

康复训练通过运动训练、呼吸肌锻炼等方式,提高患者的体力活动能力。

二、哮喘哮喘是一种慢性呼吸系统疾病,其特点是可逆性气道狭窄、气道高反应性和气道炎症。

哮喘的发病机制与遗传因素、环境因素等有关。

哮喘患者常常经历反复发作,主要表现为喘息、呼吸困难等。

治疗方法主要包括缓解期治疗和控制期治疗。

缓解期治疗主要采用短效β2受体激动剂、阿司咪唑类等药物,用于迅速缓解症状。

控制期治疗则采用长效控制药物,如吸入性糖皮质激素和长效β2受体激动剂等,用于控制疾病的进展,减少发作风险。

三、肺炎肺炎是指肺实质组织的感染性炎症,是常见的呼吸系统感染疾病之一。

引起肺炎的病原体多样,包括细菌、病毒、真菌等。

肺炎的临床表现主要有咳嗽、咳痰、胸痛、发热等。

治疗方法主要包括抗感染治疗、支持治疗等。

抗感染治疗要根据病原体的不同选择相应的药物,如青霉素、氟喹诺酮类药物等。

支持治疗主要包括补液、氧疗等,以维持患者的生命体征和呼吸功能。

四、肺栓塞肺栓塞是指肺动脉或其分支的血管内发生栓子(多为下肢深静脉血栓)堵塞所致的一种急性疾病。

其危害性较大,可迅速导致病情恶化,甚至危及生命。

肺栓塞的症状包括呼吸困难、胸痛、咯血等。

呼吸内科研究方向引言:呼吸内科是专注于呼吸系统疾病的诊断、治疗和研究的医学领域。

随着环境污染和生活方式的改变,呼吸系统疾病的发病率不断增加,呼吸内科的研究方向也变得日益重要。

本文将介绍几个当前呼吸内科研究的热点方向。

1. 呼吸系统疾病的发病机制研究呼吸系统疾病的发病机制是呼吸内科研究的基础。

研究人员通过观察患者的病理变化、进行实验室分析和动物模型实验等手段,探究呼吸系统疾病的发病机制。

例如,研究支气管哮喘的发病机制,可以深入了解炎症反应、气道高反应性、免疫调节等方面的变化,为治疗提供理论基础。

2. 新型治疗方法的开发随着对呼吸系统疾病发病机制的深入研究,研究人员也在不断探索新的治疗方法。

例如,近年来免疫治疗在呼吸内科领域取得了一定的突破。

通过抑制特定的免疫反应,可以减轻患者的症状,并提高治疗效果。

此外,基因治疗、干细胞治疗等也是当前呼吸内科研究的热点方向。

3. 呼吸系统与其他系统的关联研究呼吸系统与其他系统之间存在着密切的联系。

研究人员发现,呼吸系统疾病与心血管系统、消化系统等疾病之间存在着相互影响。

因此,研究呼吸系统与其他系统的关联,可以更好地了解疾病的全貌,并提供更全面的治疗方案。

例如,研究慢性阻塞性肺疾病(COPD)与心血管疾病的关系,可以为患者提供更好的综合治疗策略。

4. 呼吸系统疾病的早期诊断与预防早期诊断和预防是呼吸内科研究的重要方向之一。

通过建立早期诊断模型、筛查高危人群等手段,可以提前发现呼吸系统疾病,并采取相应的干预措施。

例如,通过研究肺癌的早期生物标志物,可以提高肺癌的早期诊断率,从而提高患者的生存率。

5. 呼吸系统疾病的个体化治疗个体化治疗是呼吸内科研究的前沿方向之一。

研究人员通过分析患者的基因型、表型和环境因素等,为每个患者制定个性化的治疗方案。

例如,针对不同基因型的哮喘患者,可以选择不同的药物进行治疗,提高治疗效果。

结论:呼吸内科研究方向涵盖了呼吸系统疾病的发病机制、新型治疗方法、与其他系统的关联、早期诊断与预防以及个体化治疗等多个方面。