5 《大自然的语言》课后习题参考答案

- 格式:doc

- 大小:20.27 KB

- 文档页数:3

5《大自然的语言》课后习题参考答案一、本文题为《大自然的语言》,主要是讲物候现象,你能概括一下“物候”是什么吗?点拨:本题目的在于引导同学们理解并概括什么是“物候”。

回答本题时,注意一定要使用全面、准确又简洁的语言。

参考答案:草木枯荣、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称之为物候。

作为物候学的研究对象,物候就是指动植物等随着气候变化而在生长、发育、迁徙、繁殖等生命活动方面表现出的反应。

二、阅读相关段落,体会课文说明事理的严密性,回答下列问题。

1.第1-3段是怎样将“物候”这一科学概念一步步引出来的?2.第7-10段说明物候现象来临的决定因素,采用了怎样的说明顺序?你认为这样的顺序安排是出于什么考虑?点拨:本题设置的目的是引导同学们体会本文说明事理的严密性。

回答本题,一定在熟读课文、熟知文章内容的基础。

第1小题是要求学生明白1-3段的说明思路,因此要着重注意一些表示逻辑关系的词以及句与句、段与段的逻辑联系。

第2小题是要求把握说明文的说明顺序,因此要了解说明顺序主要的分类:逻辑顺序、空间顺序、时间顺序。

此外,还要了解各种说明顺序的特点以及辨别技巧。

参考答案:1.文章先描绘四季变迁的景象,再指出诸如草木荣枯、候鸟迁徙等动植物的变化与气候之间存在的关联,最后指出,这些“大自然的语言”就是物候。

2.作者采用了逻辑顺序来说明物候现象来临的决定因素:纬度、经度、高下的差异和古今的差异。

因为这四个因素是按照对物候的影响程度由大到小、由主到次的顺序排列的,纬度影响最大,经度次之,高下的差异又次之,古今的差异最次,这符合人们的认知规律。

另外,前三个因素是空间因素,后一个因素是时间因素,这样安排条理清楚。

三、说明事理有许多方法,如举例子、作比较、列数字、引用等。

试从课文中各找出一个例子,说说其作用。

点拨:本题设置是引导同学们掌握常见的几种说明方法及其作用,常见的说明方法有:举例子、分类别、下定义、摹状貌、作诠释、打比方、列数字、列图表、引用。

大自然的语言竺可桢阅读附答案大自然的语言竺可桢①立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

再过两个月,燕子翩然归来。

不久,布谷鸟也来了。

于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。

到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。

北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。

到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。

在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

②几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。

”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

③这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。

物候知识在我国起源很早。

古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。

到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。

物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

④物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。

物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。

应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。

物候对于农业的重要性就在这里。

下面是一个例子。

⑤北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。

根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。

而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。

如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

……⑥物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。

人教部编版二年级语文下册第六单元主题阅读班级:姓名:建议时间:30分钟完成一、阅读诗歌《大自然的语言》,完成练习。

别以为只有人才会说话,大自然也有语言。

这语言到处都有,细心观察你就能发现。

你看那天上的白云,这就是大自然的语言:白云飘得高高,明天准是晴天。

蝌蚪在水中游泳,不就像黑色的“逗点”?大自然在水面写着:春天已到人间。

如果你砍倒大树,就会把“年轮”发现:一年只长一圈,这就是大自然的语言。

如果你捕到大鱼,鱼鳞(lín)上也有圆圈:一圈就是一岁,这又是大自然的语言。

大自然的语言,真是妙不可言。

不爱学习的人看不懂,粗心大意的人永远看不见。

1.从诗歌中找出一对反义词。

____________ ____________2.诗歌中写了哪些“大自然的语言”?请用“”画出来。

3.白云飘得高高,我知道明天是______天;看到蝌蚪在水中游,我知道______来了;看到树桩上有15道圈,我知道这棵树长了_______年;看到鱼的鱼鳞上有______道圈,我知道这条鱼今年3岁。

4.你还知道哪些大自然的语言?请写一写。

(至少写两种)_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 二、阅读短文,完成练习。

鸟岛青海湖西部有一个叫“海西皮”的小岛,那就是闻名中外的青海湖鸟岛。

每年春天,天气变暖,湖水解冻,一群一群的鸟儿就陆续从远方飞来。

它们在这里做窝安家,养育后代。

六月是鸟岛最热闹的时候,各种各样的鸟儿聚(jù)在一起,小岛成了鸟的世界。

一眼望去,密密麻麻的鸟窝一个挨着一个。

窝里窝外,到处是玉白色的、青绿色的鸟蛋。

来岛上游玩的人很多。

他们伸手就能捉到幼鸟,随处都能拾到鸟蛋。

【初中语文】人教部编版八年级语文下册第5课《大自然的语言》课本知识+课后练习知识点一、作者简介竺可桢(1890-1974),浙江上虞人,是我国卓越的科学家。

他一生在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面有很高造诣。

重要作品有《中国之雨量及风暴说》《中国历史上气候的变迁》等。

二、文体知识按照不同的标准,说明文可分为不同的类别:1.依据说明对象与说明目的的不同,把说明文分为事物说明文和事理说明文两大类。

事物说明文的说明对象是具体事物。

通过对具体事物的形状、构造、性质、特点、用途等作客观而准确的说明,使读者认识、了解这个或这类事物。

第三单元的文章都是事物说明文。

事理说明文的说明对象是某个抽象事理。

将抽象事理的成因、关系、原理等说清楚,使读者知其然,知其所以然,明白这个事理“为什么是这样”是其主要目的。

第四单元的文章都是事理说明文。

2. 根据说明语言的不同特色,表达方式的使用情况的不同,把说明文分为平实说明文和生动说明文两种。

生动说明文又叫文艺性说明文。

《大自然的语言》一文在语言上是生动说明与平实说明相结合。

三、理解词义萌发:种子或者孢子发芽。

次第:一个挨一个地。

销声匿迹:原意是不公开讲话,不公开露面。

文中指昆虫都无声无息、无影无踪了。

衰草连天:形容荒草遍地、极其凋敝的样子。

风雪载途:风雪满路,遍地都是。

四、课文结构第一部分(1—3):引出什么叫物候和物候学。

第二部分(4、5):说明物候观测对农业的重要性。

第三部分(6—10):说明决定物候现象来临的因素。

第四部分(11、12):说明研究物候学的意义。

五、问题归纳1.课文第一自然段,语言生动形象,哪些地方体现了这一点?写大地回春,用了拟人手法;写燕子归来,用“翩然”形容,给人以轻快敏捷的感受; 写秋天植物叶枯落地,用“簌簌”一词;写昆虫用“活跃”和“销声匿迹”对比,令人仿佛置身于肃杀的秋天之中。

这些生动的词语或状其具体情态,或概括其总体特征,给人以生动形形象的感受。

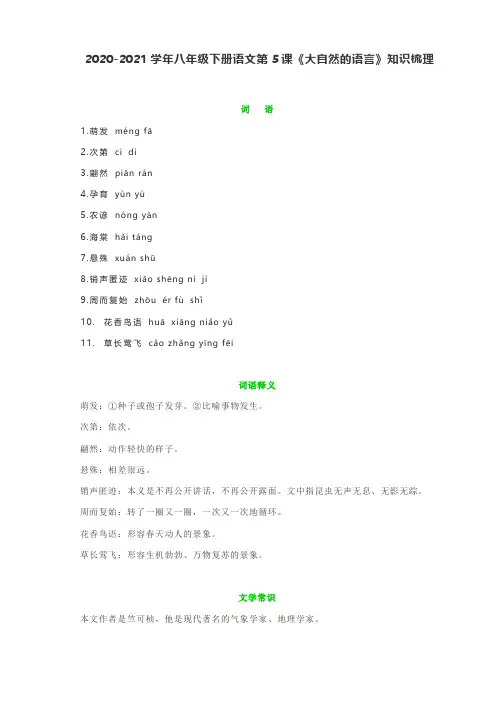

2020-2021学年八年级下册语文第5课《大自然的语言》知识梳理词语1.萌发méng fā2.次第cìdì3.翩然piān rán4.孕育yùn yù5.农谚nóng yàn6.海棠hǎi táng7.悬殊xuán shū8.销声匿迹xiāo shēng nìjì9.周而复始zhōu ér fùshǐ10.花香鸟语huāxiāng niǎo yǔ11.草长莺飞cǎo zhǎng yīng fēi词语释义萌发:①种子或孢子发芽。

②比喻事物发生。

次第:依次。

翩然:动作轻快的样子。

悬殊:相差很远。

销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。

文中指昆虫无声无息、无影无踪。

周而复始:转了一圈又一圈,一次又一次地循环。

花香鸟语:形容春天动人的景象。

草长莺飞:形容生机勃勃、万物复苏的景象。

文学常识本文作者是竺可桢,他是现代著名的气象学家、地理学家。

课文内容概括现当代著名气象学家和地理学家竺可桢的《大自然的语言》,介绍了物候现象及其成因、意义等,说明物候学是关系到农业丰产的科学,我们应懂得大自然的语言。

课文鉴赏1.课文第1段语言生动形象,请结合具体语句进行赏析。

写大地回春,用了拟人手法描写;写燕子归来,用“翩然”形容它们的轻快敏捷;写秋天植物叶枯落地,用“簌簌”一词;写昆虫,用“活跃”和“销声匿迹”作对比,令人仿佛置身于肃杀的秋天。

这些生动的词语或描述具体情态,或概括总体特征,给人以生动形象之感。

这几句话通过时间顺序勾勒出一幅诗意盎然的“四季图”,为下文说明“大自然的语言”做铺垫。

2.“杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:‘阿公阿婆,割麦插禾。

’”作者列举的这三个例子采用了什么修辞手法?有什么样的效果?次序能否打乱?采用了拟人的修辞手法。

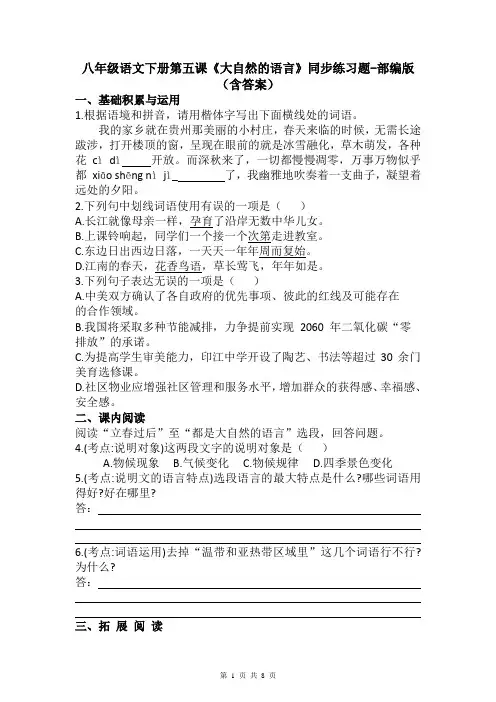

八年级语文下册第五课《大自然的语言》同步练习题-部编版(含答案)一、基础积累与运用1.根据语境和拼音,请用楷体字写出下面横线处的词语。

我的家乡就在贵州那美丽的小村庄,春天来临的时候,无需长途跋涉,打开楼顶的窗,呈现在眼前的就是冰雪融化,草木萌发,各种花cìdì开放。

而深秋来了,一切都慢慢凋零,万事万物似乎都xiāo shēng nìjì_ 了,我幽雅地吹奏着一支曲子,凝望着远处的夕阳。

2.下列句中划线词语使用有误的一项是()A.长江就像母亲一样,孕育了沿岸无数中华儿女。

B.上课铃响起,同学们一个接一个次第走进教室。

C.东边日出西边日落,一天天一年年周而复始。

D.江南的春天,花香鸟语,草长莺飞,年年如是。

3.下列句子表达无误的一项是()A.中美双方确认了各自政府的优先事项、彼此的红线及可能存在的合作领域。

B.我国将采取多种节能减排,力争提前实现2060 年二氧化碳“零排放”的承诺。

C.为提高学生审美能力,印江中学开设了陶艺、书法等超过30余门美育选修课。

D.社区物业应增强社区管理和服务水平,增加群众的获得感、幸福感、安全感。

二、课内阅读阅读“立春过后”至“都是大自然的语言”选段,回答问题。

4.(考点:说明对象)这两段文字的说明对象是()A.物候现象B.气候变化C.物候规律D.四季景色变化5.(考点:说明文的语言特点)选段语言的最大特点是什么?哪些词语用得好?好在哪里?答:6.(考点:词语运用)去掉“温带和亚热带区域里”这几个词语行不行?为什么?答:三、拓展阅读同样的纬度,我国为何更冷?唐淼①现在的冬天越来越暖和了,但与世界上同纬度的地区比较起来,我国的冬天仍然是最寒冷的。

②冬季,东北地区平均气温低至-20℃,其中最冷的地区,非漠河莫属。

英国西海岸利物浦和我国漠河纬度基本相同,可是利物浦即使在冬季,每天清晨最低气温大都在0℃以上,港口也终年不冻,跟我国杭州、长沙温度相似,而漠河同时期气温竟然低至-30.9℃!③纬度越高,太阳高度角越小,所以温度越低。

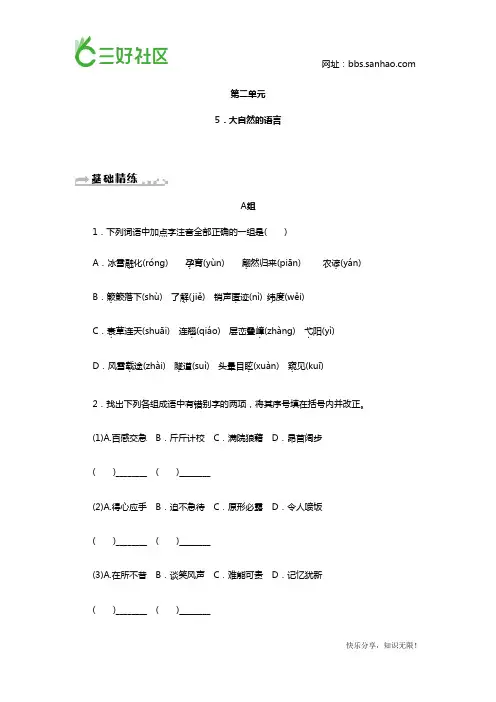

第二单元5.大自然的语言A组1.下列词语中加点字注音全部正确的一组是( )A.冰雪融.化(róng) 孕.育(yùn) 翩.然归来(piān) 农谚.(yán) B.簌.簌落下(shù) 了解.(jiě) 销声匿.迹(nì) 纬.度(wěi)C.衰.草连天(shuāi) 连翘.(qiáo) 层峦叠嶂.(zhàng) 弋.阳(yì) D.风雪载.途(zhài) 隧.道(suì) 头晕目眩.(xuàn) 窥.见(kuī)2.找出下列各组成语中有错别字的两项,将其序号填在括号内并改正。

(1)A.百感交急B.斤斤计校C.满院狼藉D.昂首阔步( )________ ( )________(2)A.得心应手B.迫不急待C.原形必露D.令人喷饭( )________ ( )________(3)A.在所不昔B.谈笑风声C.难能可贵D.记忆犹新( )________ ( )________(4)A.哭笑不得B.以物谕人C.入木三分D.花团锦族( )________ ( )________3.“立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

”这段文字运用的表达方式和修辞方法是( )A.说明拟人比喻B.叙述拟人比喻C.描写对偶拟人D.抒情比喻拟人4.选择恰当的词语,将其字母序号填在横线上。

(1)物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

它比气象仪器复杂得多,________得多。

A.灵验B.灵敏C.灵活D.灵便(2)为了便利山区的农业发展,开展山区物候________是必要的。

A.观察B.观望C.预测D.观测(3)于是转入炎热的夏季,这是植物________果实的时期。

A.孕育B.培育C.酝酿D.发育B组5.下列加点词语运用不恰当的一项是( )开放,给小院带来了春天的消息。

A.我家院子里的第一朵桃花次第..B.春天,小燕子从南方翩然归来,忙着寻找它们的旧居。

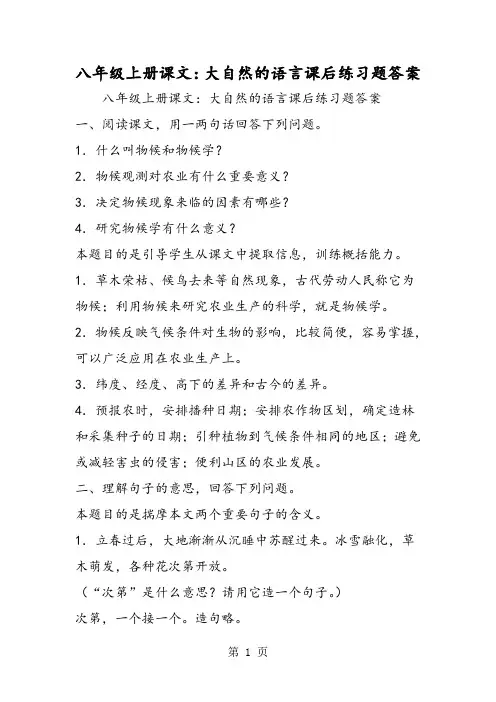

八年级上册课文:大自然的语言课后练习题答案八年级上册课文:大自然的语言课后练习题答案

一、阅读课文,用一两句话回答下列问题。

1.什么叫物候和物候学?

2.物候观测对农业有什么重要意义?

3.决定物候现象来临的因素有哪些?

4.研究物候学有什么意义?

本题目的是引导学生从课文中提取信息,训练概括能力。

1.草木荣枯、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称它为物候;利用物候来研究农业生产的科学,就是物候学。

2.物候反映气候条件对生物的影响,比较简便,容易掌握,可以广泛应用在农业生产上。

3.纬度、经度、高下的差异和古今的差异。

4.预报农时,安排播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;引种植物到气候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。

二、理解句子的意思,回答下列问题。

本题目的是揣摩本文两个重要句子的含义。

1.立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

(“次第”是什么意思?请用它造一个句子。

)

次第,一个接一个。

造句略。

2.杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。

”。

05 《大自然的语言》(课后解析)一、参考答案:草木荣枯、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称它为物候。

解析:注意从课文中提取信息,根据课文中有关“物候”的阐述回答。

二、参考答l.第1段,首先描绘了一幅充满诗情画意的四季风景画,为下文说明大自然的语言作了铺垫。

第2段,把花鸟草虫的规律性变化和气候的关系点出来,透露出物候学的内涵,点明这种关系对农事的影响,指出什么是大自然的语言。

第3段,在了解物候现象的基础上,引出物候学这一科学概念,从古代到近代,从起源到发展,从知识到科学,由表及里地说明什么是物候和物候学。

2.7-10段作者把决定物侯现象来临的四个因素,按照由主到次的顺序进行说明。

纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异最次。

另外,纬度和经度标示地球上的不同位置,第三个因素是同一个地点的高下差异,最后一个是时间因素,从空间到时间又是一种说明顺序。

这样安排,使文章的条理更加清晰。

解析:梳理行文思路,理清说明顺序,体会说明文说明事理的严密性。

三、参考答案:例1北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。

这句话使用了举例子、列数字、作比较的说明方法。

举北京物候记录的例子,列举具体的数字,把1962年和1961、1960年的物候记录作比较,说明了物候观测对农业的重要性。

例2布谷岛开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。

”这句话运用了引用的说明方法,形象生动地说明了什么是大自然的语言。

解析:注意掌握常见的说明方法,并理解其作用。

四、参考答案:1.“传语”“暗示”“唱歌”,拟人手法的使用,把大自然中无比丰富的物候写活了,增强了文章的生动性和可读性。

2.通过举例子、作比较的说明方法,说明影响物候现象来临还有古今差异。

“七种乔木”“后者““前者”“早九天”“提前九天”等体现了说明语言和准确性。

解析:仔细品读这两段文字,体会说明语言的生动性和准确性。

大自然的语言课后题以及答案一、阅读课文,用一两句话回答下列问题1、什么叫物候和物候学?2、物候观测对农业有什么重要意义?3、决定物候现象来临的因素有哪些?4、研究物候学有什么意义?本题目的是引导学生从课文中提取信息,训练概括能力。

1、草木荣枯、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称它为物候;利用物候来研究农业生产的科学,就是物候学。

2、物候反映气候条件对生物的影响,比较简便,容易掌握,可以广泛应用在农业生产上。

3、纬度、经度、高下的差异和古今的差异。

4、预报农时,安排播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;引种植物到气候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。

二、理解句子的意思,回答下列问题本题目的是揣摩本文两个重要句子的含义。

1、立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

(“次第”是什么意思?请用它造一个句子。

)次第,一个接一个。

造句略。

2、杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。

”(这三个例子说明什么道理?)说明一些普通的自然现象,在农业生产那里,起着预报农时的作用。

三、从下边两题中选做一题1、采集几则农谚,说说它们包含的物候知识。

2、联系课文中的物候知识,谈谈你对下面这首诗的理解,你有过与诗人类似的观察和体验吗?说给大家听听。

大林寺桃花白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

设题意图是让学生扩展运用所学到的物候学知识。

1、农谚“清明前,开秧田”讲的是根据节气来确定“开秧田”的时间;“柳毛开花,点豆种瓜”根据物候现象来安排“点豆种瓜”的时间;“馒头云,天气晴”根据云彩的形状预测天气状况。

2、课文中说“影响物候的第三个因素是高下的差异。

植物的抽青、开花等物候现象在夏秋两季越往高处越迟”,“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”正说明了这一点。

第5课大自然的语言知识点01 文题解读“大自然的语言”指的是“草木荣枯”“候鸟去来”等物候现象,标题“大自然的语言”使用比喻的修辞手法,将丰富多彩的物候现象比作“大自然的语言”,生动形象地点明了说明文形象,激发了读者的阅读兴趣。

【知识拓展】二十四节气二十四节气是指中国农历中表示季节变迁的24个特定节令。

二十四节气是中国先秦时期开始订立、汉代完全确立的用来指导农事的补充历法,是通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。

它既是历代官府颁布的时间准绳,也是指导农业生产的指南针,是中华民族劳动人民长期经验积累的成果和智慧的结晶。

2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。

在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。

知识点02 文体知识说明文是一种以说明为主要表达方式的文章体裁。

分类:按说明对象可分为事物说明文和事理说明文。

本单元的课文都是事理说明文。

说明顺序:常见的说明顺序有时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

知识点03 作者作品作者简介竺可桢(1890—1974)浙江上虞人,气象学家,地理学家。

是我国现代物候观测网的倡导者和组织者,还带头撰写物候学专著,普及物候知识。

著有《二十八宿起源之时代与地点》、《我国五千年气候变迁的初步研究》、《物候学》等。

【知识拓展】相关背景本文是根据《科学大众》1963年第1期竺可桢的《一门丰产的科学——物候学》一文改写而成。

竺可桢长期坚持物候观测,掌握了翔实的资料,为我国武侯事业的发展做出了巨大贡献。

他写作此文的目的在于普及物候知识,帮助困难时期的农业生产,以提高农作物的产量。

知识点04 字词积累1.字音:衰.草连天(shuāi)连翘.(qiáo)纬.度(wěi)销.声匿迹(xiāo)蓑.衣(suō)阻挠.(náo)忌讳.(huì)悄.然无声(qiǎo)2.词义:次第:依次。

《大自然的语言》同步练习一、给加粗的字注音销声匿( )迹连翘( ) 翩( )然农谚( ) 差( )异孕( )育二、根据拼音写出汉字1.冬季南北温度xuán shū( )。

2.特别是这两季的早晨,极为xiǎn zhù( )。

3.1962年的山桃、杏花、苹果、yú yè méi( )、西府hǎi táng( )、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右。

三、为下列加粗的词选择正确的义项,将义项的序号填入括号内1.物候观测使用的是“活的仪器”。

( )活页月刊( )大地出现了一片春耕的活气。

( )A.生动活泼;不死板。

B.生存;有生命。

C.活动;灵活。

2.各种花次第开放。

( )改革开放( )A.(花)展开。

B.解除封锁、禁令、限制等。

3.这是植物孕育果实的时期。

( )这本书是他的劳动果实。

( )A.革命斗争或劳动生产得到的胜利品或收获。

B.植物体的一部分。

四、下列各句中说明纬度差异的一项是( )A.济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。

B.根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741年到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921年到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。

C.在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。

D.在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适应。

五、下列说法正确的一项是( )A.“大自然的语言”中“语言”是指古代流传下来的许多农谚。

B.草木荣枯、候鸟去来的自然现象,我国古代劳动人民称之为物候学。

C.本文以平实的语言按照从现象到本质的说明顺序介绍了物候学。

D.纬度、经度、高下的差异和古今的差异是决定物候现象来临的因素。

六、阅读,然后回答问题(一)立春过后,大地渐渐从沉睡中(1)(A清醒;B苏醒;C醒悟;D复苏)过来。

冰雪融化,草木萌发,各种花(2)(A次第;B连续;C陆续;D全部)开放。

《大自然的语言》知识点总结及课后习题答案一、作者简介竺可桢(1890-1974),浙江上虞人,是我国卓越的科学家。

他一生在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面有很高造诣。

重要作品有《中国之雨量及风暴说》《中国历史上气候的变迁》等。

二、文体知识按照不同的标准,说明文可分为不同的类别:1.依据说明对象与说明目的的不同,把说明文分为事物说明文和事理说明文两大类。

事物说明文的说明对象是具体事物。

通过对具体事物的形状、构造、性质、特点、用途等作客观而准确的说明,使读者认识、了解这个或这类事物。

第三单元的文章都是事物说明文。

事理说明文的说明对象是某个抽象事理。

将抽象事理的成因、关系、原理等说清楚,使读者知其然,知其所以然,明白这个事理“为什么是这样”是其主要目的。

第四单元的文章都是事理说明文。

2. 根据说明语言的不同特色,表达方式的使用情况的不同,把说明文分为平实说明文和生动说明文两种。

生动说明文又叫文艺性说明文。

《大自然的语言》一文在语言上是生动说明与平实说明相结合。

三、理解词义萌发:种子或者孢子发芽。

次第:一个挨一个地。

销声匿迹:原意是不公开讲话,不公开露面。

文中指昆虫都无声无息、无影无踪了。

衰草连天:形容荒草遍地、极其凋敝的样子。

风雪载途:风雪满路,遍地都是。

四、课文结构第一部分(1—3):引出什么叫物候和物候学。

第二部分(4、5):说明物候观测对农业的重要性。

第三部分(6—10):说明决定物候现象来临的因素。

第四部分(11、12):说明研究物候学的意义。

五、问题归纳1.课文第一自然段,语言生动形象,哪些地方体现了这一点?写大地回春,用了拟人手法;写燕子归来,用“翩然”形容,给人以轻快敏捷的感受; 写秋天植物叶枯落地,用“簌簌”一词;写昆虫用“活跃”和“销声匿迹”对比,令人仿佛置身于肃杀的秋天之中。

这些生动的词语或状其具体情态,或概括其总体特征,给人以生动形形象的感受。

这几句话通过时间顺序勾勒出一幅诗意盎然的“四季图”,为下文说明“大自然的语言”作铺垫。

第五课大自然的语言竺可桢课后练习(含解析)第五课大自然的语言/竺可桢课后练习一、选择题1.下列句子中标点符号使用不正确的一项是()A.几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。

B.到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是“物候学”。

C.物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。

D.在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

2.对下列各句中使用的修辞手法判断有误的一项是()A.立春以后,大地渐渐地从沉睡中苏醒过来。

(拟人)B.花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

(比喻)C.布谷鸟开始唱歌,劳动人民知道它在唱什么。

(比喻)D.柳树的枝条一动也懒得动,无精打采的低垂着。

(拟人)3.下列句子加横线成语运用错误的一项是()A.人类的智慧和大自然的智慧相比实在是相形见绌。

B.“最美新娘”李成环的事迹可歌可泣,她被兰州市妇联授予“三八红旗手”。

C.阅读经典的文学作品,需要积累语言、深入理解,这种寻章摘句的方法值得大力提倡。

D.诵读经典对提升学生修养、陶冶学生性情的作用是不容置疑的。

4.下列词语中错别字最多的一项是()A.割麦插禾消声匿迹内陆孕育B.北雁南飞冰雪融化抽青物侯C.花香鸟语籁籁落下山脚海棠D.衰草连天草长鹰飞农彦灵敏5.《大自然的语言》的4到5段文字,说明的主要内容是()。

A.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

B.物候观测对农业的重要性。

C.物候观测比气象仪器复杂灵敏。

D.北京的物候记录很详细。

6.对《大自然的语言》一文说法不正确的一项是(____________ )A.“凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。

”这句话运用了作比较的说明方法。

B.“物候现象来临的迟早还有古今的差异。

根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741年到1750年10年平均同1921年到1930年10年平均的春初7种乔木抽青和开花日期相比较,可以看出后者比前者早9天。

《大自然的语言》阅读及答案这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。

物候学问在我国起源很早。

古代流传下来的很多农谚就包含了丰富的物候学问。

到了近代,利用物候学问来讨论农业生产,已经进展为一门科学,就是物候学。

物候学记录植物的生长荣枯,动物的哺育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着季节推移的气候改变和这种改变对动植物的影响.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

它比气象仪器冗杂得多,灵敏得多。

物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。

应用在农事活动里,比拟简便,简单把握。

物候对于农业的重要性就在这里。

下面是一个例子。

北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。

依据这些物候观测资料,可以推断北京地区1962年农业季节来得较晚。

而那年春初种的花生等作物仍旧是根据往年日期播种的,结果受到低温的损害。

假设能留意到物候延迟,选择适合的播种日期,这种损失就可能避开。

小题1:依据选段内容,推断下面说法的正误,在后面的括号里打“√”或“×”〔2分〕 A.物候学就是观看物候现象的科学。

〔〕B.讨论物候现象所用的仪器是活生生的生物。

〔〕C.“物候对于农业的重要性就在这里”中“这里”指“物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。

”〔〕D.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

这句话运用了打比方的说明方法。

〔〕小题2:文中划横线一段,运用了什么说明方法,在文章中有什么作用?〔2分〕参考答案:小题1:A×B×C√D√小题1:运用了举例子的说明方法,说明白说明物候学对我们的生产生活有重要的指导意义,可以避开一些损失。

小题1:此题考察分析文章内容的力量。

A、物候学就是利用物候学问来讨论农业生产的一门科学。

B、物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

5大自然的语言1.下列各项中加点字的注音全部正确的一项是(A)A.竺可桢(zhú)翩然(piān) 重峦叠嶂(zhàng) ...B.萌发(méng) 农谚(yàn) 销声匿迹(nuò) ...C.簌簌(sù) 物候(hòu) 风雪载途(zǎi) ...D.经度(jīng) 差别(chā) 草长莺飞(cháng) ...【解析】B项,“销声匿迹”的“匿”读作nì;C项,“风雪载途”的“载”读作zài;D项,“草长莺飞”的“长”读作zhǎng。

2.下列句子中,没有错别字的一项是(B)A.大家用同一个题目作文,可是写出来的文章却相差悬姝。

B.贝壳小心翼翼地把石子含到嘴里,慢慢孕育,使它变成美丽的珍珠。

C.熔化的雪水,从高悬的山涧、从峭壁断崖上飞泻下来,像千百条闪耀的银链。

D.时间是不可占有的公有财产,随着时间的堆移,真理会愈加显露。

【解析】A项,“悬姝”应为“悬殊”。

C项,“熔化”应为“融化”,“熔化”指的是固体通过加热而变成液体的过程,一般指金属、石蜡等;“融化(溶化)”指的是冰、雪变成水的过程,通常用“融化”。

D项,“堆移”应为“推移”。

3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是(D)A.花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

....B.寒冬腊月,屋外一片衰草连天,大兴西瓜种植基地的温室大棚却是绿意融融。

....C.在风雪载途的历史记忆里,只有建筑始终用最直白的语言诉说着城市文明的....源远流长。

D.每年暑假,有关部门都会加大对游泳池卫生的监管力度,变化一年比一年大,周而复始。

....【解析】“周而复始”指一次又一次地循环,一般作谓语,此处用来形容“变化”不妥。

4.中国古代“二十四节气”的命名反映了季节更替、物候现象、气候变化等,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。

下列表示四季开始的节气的一)B(项是A.春分、夏至、秋分、冬至B.立春、立夏、立秋、立冬C.小暑、大暑、小寒、大寒D.白露、寒露、小雪、大雪【解析】《二十四节气歌》:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

5《大自然的语言》课后习题参考答案

一、本文题为《大自然的语言》,主要是讲物候现象,你能概括一下“物候”是什么吗?

点拨:本题目的在于引导同学们理解并概括什么是“物候”。

回答本题时,注意一定要使用全面、准确又简洁的语言概括。

参考答案:物候就是指动植物等随着气候变化而在生长、发育、迁徙、繁殖等生命活动方面表现出的反应。

二、阅读相关段落,体会课文说明事理的严密性,回答下列问题。

1.第1-3段是怎样将“物候”这一科学概念一步步引出来的?

2.第7-10段说明物候现象来临的决定因素,采用了怎样的说明顺序?你认为这样的顺序安排是出于什么考虑?

点拨:本题设置的目的是引导同学们体会本文说明事理的严密性。

回答本题,一定在熟读课文、熟知文章内容的基础上来思考回答。

第1小题是要求学生明白1-3段的说明思路,因此要着重注意一些表示逻辑关系的词以及内容上的逻辑联系。

第2小题是要求把握说明文的说明顺序,因此要了解说明顺序主要的分类:逻辑顺序、空间顺序、时间顺序。

此外,还要了解各种说明顺序的特点以及辨别技巧。

参考答案:

1.文章先描绘四季变迁的景象,再指出诸如草木荣枯、候鸟迁徙等动植物的变化与气候之间存在的关联,最后指出,这些“大自然的语言”就是物候。

2.作者采用了逻辑顺序来说明物候现象来临的决定因素:纬度、经度、高下的差异和古今的差异。

因为这四个因素是按照对物候的影响程度由大到小、由主到次的顺序排列的,纬度影响最大,经度次之,高下的差异又次之,古今的差异最次,这符合人们的认知规律。

另外,前三个因素是空间因素,后一个因素是时间因素,这样安排条理清楚。

三、说明事理有许多方法,如举例子、作比较、列数字、引用等。

试从课文中各找出一个例子,说说其作用。

点拨:本题设置是引导同学们掌握常见的几种说明方法及其作用,常见的说明方法有:举例子、分类别、下定义、摹状貌、作诠释、打比方、列数字、列图表、引用说明。

参考答案:

1.到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。

(下定义。

更具体、更科学、更概括的说明了什么是物候学。

)

2.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。

(打比方。

把活生生的生物比作“活的仪器”,生动形象的说明了物候观测的重要性,增强了文章的趣味性。

)

3.北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。

(作比较。

突出强调了物候现象对农业的影响。

)

4.影响物候的四个因素……(分类别。

条理清楚地说明了影响物候的因素有哪些,主次关系如何。

)

5.如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。

又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。

两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

(举列子。

更具体、更真切了说明了经度的差异也是影响物候的因素之一,使文章更有说服力。

)

四、比较下列两段文字的不同特点,体会说明语言的生动性和准确性。

1.杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。

布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。

”

2.此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。

根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。

就是说,春天提前九天。

点拨:本题旨在引导同学们把握说明文语言的生动性和准确性。

回答本题,一定要结合语境来分析。

说明文语言的准确性一般体现在使用的说明方法或修饰、限制性词语的选用上。

如表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性

质等方面的修饰限制性副词和数量词词语。

而说明文语言的生动性一般体现在所运用的修辞手法上。

参考答案:

第1段文字连用杏花、桃花、布谷鸟三个例子,都扣住“大自然的语言”这一点,运用拟人的修辞手法,并引用农谚,语言生动有趣,通俗易懂地表现出物候对气候变化的反应,形象地说明其对人们生产生活的重要意义。

第2段文字则相反,给出物候古今的变化往往是缓慢的,个人难以察觉,因此用数字说话,才能清晰地展现结论。

可见,说明语言的运用,要根据说明内容的特点来决定。

五、这篇文章总结了武侯现象来临的四个决定因素。

课外查找资料,或根据自己的观察、体验,为课文补充一些例证,还可以探究一下是否有其他决定因素,与同学交流。

点拨:本题为开放性试题,目的在于激发同学们的探究兴趣,扩大阅读空间,活跃思维。

参考答案:【示例】我认同作者文中所说的物候现象来临的决定因素。

比如:岑参的《白雪歌送武判官归京》中的“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”描绘出北方边塞之地八月就大雪纷飞,北风呼啸,白草断折的自然现象。

这反映了物候现象与纬度有关。

北方边塞纬度较高,天气寒冷,所以八月当中原大地尚处夏季时,边塞却大雪纷飞。