大师作品分析——伯纳德·屈米

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:31

伯纳德·屈米的建筑理论及作品分析伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)是当代建筑领域一个备受瞩目标人物。

他以其奇特的建筑理论和创新的设计作品而广受赞誉。

本文将对伯纳德·屈米的建筑理论和一些代表性作品进行分析和探讨。

一、理论:事件与空间伯纳德·屈米的建筑理论主要盘绕着两个核心观点:事件与空间。

他认为,建筑是一种事件的容纳者,而不仅仅是空间的提供者。

他强调建筑与人们的互动,并试图在建筑中创设一种引发人们行为和活动的事件。

他的理论旨在突破传统建筑观念的束缚,推崇一种以人为中心的建筑实践。

屈米的事件理论中,建筑的各个元素如入口、出口和路径等都是创设事件的重要组成部分。

他认为,人们在建筑中的行为和活动是通过这些元素的引导和激发来实现的。

他试图通过设计利用这些元素,创设出一种引人发闹事件的环境,从而使人们的感知和体验得到提升。

而对于空间的理解,屈米认为建筑不应仅仅是一种物理性的存在,更应该成为一种感知和体验的平台。

他通过对建筑的功能、结构和形式的探究,试图突破传统的空间限制,使建筑更加开放、灵活和可变。

他将空间视为一种承载事件的媒介,通过创设多层次、多样性和多功能的空间来实现其理论的落地。

二、作品分析1. 帕里斯高科建筑(Paris La Villette)帕里斯高科建筑是伯纳德·屈米最具代表性的作品之一。

这座建筑被认为是对他事件理论的重要实践。

建筑的外观呈现出一种非规则的几何形态,不同的构件和元素在建筑立面上形成一种丰富多变的图案和连续性。

屈米通过设计这样一个外观,试图激发人们对于建筑的探究和感知,使人们在其中发生各种事件和活动。

2. 纽约市交往中心(New York City Transit Center)纽约市交往中心是屈米在美国的一个重要作品。

这座建筑是纽约城市交通系统的重要组成部分,建筑的设计深受屈米对于路径和流线的沉思所影响。

他试图通过在建筑中创设多样的路径和流淌空间,鼓舞人们在其中进行沟通和互动。

■人物简介伯纳德·屈米(BERNARDTSCHUMI)是著名建筑评论家、设计师。

他出生于瑞士,毕业于苏黎士科技大学,具有法国、瑞士以及美国籍。

在美法两国之间工作与居住,拥有美国与法国建筑师的执照。

他长期担任哥伦比亚大学建筑学院院长。

他著名的设计项目包括巴黎拉维列特公园、东京歌剧院、德国Karlsruhe-媒体传播中心以及哥伦比亚学生活动中心等。

屈米去年才离开美国哥伦比亚建筑学院院长职位,他不仅是著名的学者,也主持一个设计工作室。

对于他来说,建筑不仅仅是造型的问题,而且必须内涵事件、运动、活动、机能,成为都市文化的载体。

伯纳德·屈米(BERNARDTSCHUMI)是著名建筑评论家、设计师,是解构主义建筑的代表人物。

他长期担任哥伦比亚大学建筑学院院长。

他著名的设计项目包括巴黎拉维列特公园、东京歌剧院、德国Karlsruhe-媒体传播中心以及哥伦比亚学生活动中心等。

其中巴黎拉维列特公园一向被认为是解构主义建筑的代表作品。

所谓解构主义,是以消解作品中以建筑物中心主义为基本的构思来源,力求去探寻传统建筑的物质真实性以外的其他真实性。

作为伟大的解构主义建筑师,屈米认为,建筑本身只是一些堆砌在一起的物质,不能称其为建筑,只有有了人的活动,加入了内容有了功能用途,才能称其为真正的建筑。

空间是物质的,也是精神的。

只有达到物质与精神的完美统一的作品,才是上乘之作。

屈米先生希望中国建筑在全球化的过程中不要丢掉自身文化特征,在不断创造新建筑的同时不要丢弃传统,城市、国家都需要自己的文化个性。

"运河岸上的院子"作为当代中国别墅作品,正是在保持中国传统居住理念的同时更具有现代国际风范。

伯纳德屈米的设计风格(BERNARDTSCHUMI)伯纳德-屈米生活并且在在美国纽约教学。

他是建筑师也是教师。

起初作为理论学者,在1981年他展出发表了《曼哈顿抄本》,在1994年MIT新闻发表了他的一系列短文,题目为“建筑和结点”。

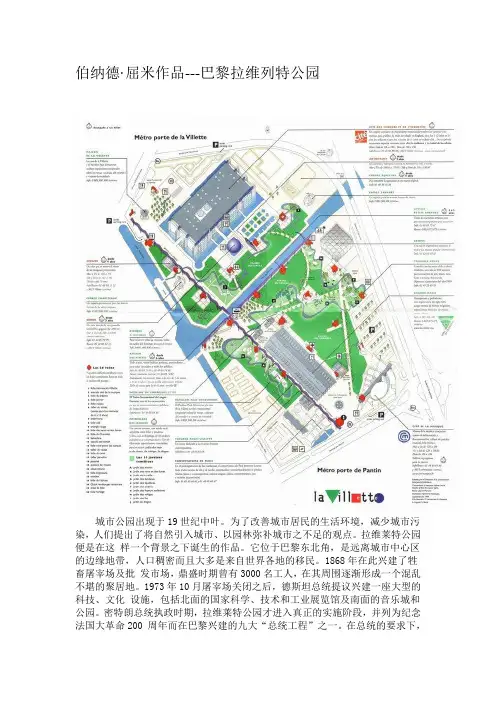

伯纳德·屈米作品---巴黎拉维列特公园城市公园出现于19世纪中叶。

为了改善城市居民的生活环境,减少城市污染,人们提出了将自然引入城市、以园林弥补城市之不足的观点。

拉维莱特公园便是在这样一个背景之下诞生的作品。

它位于巴黎东北角,是远离城市中心区的边缘地带,人口稠密而且大多是来自世界各地的移民。

1868年在此兴建了牲畜屠宰场及批发市场,鼎盛时期曾有3000名工人,在其周围逐渐形成一个混乱不堪的聚居地。

1973年10月屠宰场关闭之后,德斯坦总统提议兴建一座大型的科技、文化设施,包括北面的国家科学、技术和工业展览馆及南面的音乐城和公园。

密特朗总统执政时期,拉维莱特公园才进入真正的实施阶段,并列为纪念法国大革命200 周年而在巴黎兴建的九大“总统工程”之一。

在总统的要求下,1982年4月8日开始了拉维莱特公园国际性方案招标,这也是法国第一个为选择城市公园的设计师而组织的国际性方案竞赛。

设计纲要明确指出:要将拉维莱特公园建成具有深刻思想内涵的、广泛及多元文化牲的新型城市公园:它将是一件在艺术表现形式上“无法归类”的并由杰出的设计师们共同完成的作品。

拉维莱特公园面积33公顷,是巴黎市区内最大的公园之一。

包括公园北面的国家科学、技术和工业展览馆以及南面的钢架玻璃大厅和音乐城,总占地面积达到55 公顷。

在交通上以环城公路和两条地铁线与巴黎相联系。

园址上有两条开挖于19世纪初期的运河区,东西向的乌尔克运河主要为巴黎的输水和排水需要修建的,它将全园一分为二:南北向的圣德尼运河是园址上已有的最重要的景观构成要素,而且运河本身就是人、自然与技术相结合的产物,与公园的主题十分贴切,所以参赛的许多方案都是由此作为设计的出发点。

在公园的总体设计上屈米强调了变化统一的原则。

虽然各体系、各建筑要素和植物要素之间存在着很大的反差,却完全统一在建筑式的处理手法和红色的“游乐亭”的控制之下。

而对于10个主题花园的设计却风格迥异,毫不重复,彼此之间有很大的差异感和断裂感。

伯纳德·屈米的建筑理论及作品分析伯纳德·屈米的建筑理论及作品分析伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)是法国著名建筑师、理论家和教育家,他以其前卫的建筑理论和创造性的设计作品而闻名于世。

屈米的建筑理论深受哲学和艺术的影响,他的作品不仅在外观上引人注目,更在功能和体验上为人津津乐道。

本文将对伯纳德·屈米的建筑理论及其代表作品进行分析和探讨。

一、建筑理论1. 空间与事件伯纳德·屈米在其建筑理论中提出了“空间与事件”的概念。

他认为建筑不仅仅是一个静止的物体,更是一个能够引发和塑造各种活动和体验的场所。

他将建筑定义为“建筑是一系列动作和情感的花园,是一种容纳各种可能的机构”。

屈米通过将空间与事件相结合,使建筑成为一个能够产生各种动态和互动的场所。

2. 建筑的三个元素屈米认为,建筑的三个基本元素分别是“空间、行为和事件”。

他强调建筑的空间应该具有灵活性和多样性,能够适应不同的行为和事件。

行为是指人们在建筑中进行的各种活动,这些行为需要被建筑所容纳和引导。

事件是指在建筑内发生的各种情节和意外,它们能够为人们提供新鲜和令人惊喜的体验。

3. 轴线与矛盾屈米在建筑设计中强调了轴线与矛盾的重要性。

他认为,轴线是建筑设计的基本组织原则,它能够提供结构和有序性。

而矛盾则是建筑设计中的创造力来源,矛盾可以使建筑变得丰富多样、充满活力。

屈米在他的作品中经常运用与轴线和矛盾相关的设计手法,使建筑具有丰富的层次和意义。

二、作品分析1. 巴黎住宅区展览馆(1985)巴黎住宅区展览馆是伯纳德·屈米的代表作之一,它结合了他的建筑理论与艺术创造力。

展览馆位于巴黎市郊,占地面积较大,由一系列错综复杂的建筑体量组成。

屈米在设计中采用了较大的开放空间和内部庭院,给人一种明亮而舒适的感觉。

建筑的外观采用了大胆的几何形态和红色面板的装饰,使其成为住宅区的一道亮丽的风景线。

2. 纽约市恐怖博物馆(1997)纽约市恐怖博物馆是屈米在美国的代表作之一,也是他对建筑空间与事件理念的实践体现。

伯纳德·屈米(设计作品)伯纳德•屈米,1944年出生于瑞士洛桑。

1969年毕业于苏黎世联邦工科大学。

l970-l980年在伦敦AA建筑学院任教,1976年在普林斯顿大学建筑城市研究所,1980-1983年在Cooperunion任教。

1988-2003年他一直担任纽约哥伦比亚大学建筑规划保护研究院的院长职务。

他在纽约和巴黎都设有事务所,经常参加各国设计竞赛并多次获奖,其新鲜的设计理念给世界各地带来强大冲击。

1983年赢得的巴黎拉.维莱特公园国际设计竞赛,是他最早实现的作品。

另外,屈米有很多的理论著作,评论并举办过多次展览。

他鲜明独特的建筑理念对新一代的建筑师产生了极大的影响。

在他作为建筑师、理论家和教育家的职业生涯中,伯纳德•屈米的作品重新定义了建筑在实现个人和政治自由中的角色。

自20世纪70年代起,屈米就声称建筑形式与发生在建筑中的事件没有固定的联系。

他的作品强调建立层次模糊,不明确的空间。

在屈米的理念中,建筑的角色不是表达现存的社会结构,而是作为一个质疑和校订的工具存在。

l968年5月经历的SituationistInternational运动促使屈米在20世纪70年代初任教AA 建筑学院时是成立了工作室和研究会,在那一背景下他将电影艺术、文学理论与建筑相结合,发展了结构主义与后结构主义者诸如R.Barthes和M.Foucault等学者的研究工作,为的是重新审视建筑承担的责任和加强建筑对文化的表达。

这个理论在他的建筑实践中以两条线索来展开:一是揭露建筑次序与生成建筑次序的空间、规划、运动之间的传统联系。

二是创造空间与空间中发生的事件的新联系,方法是通过变形、叠印和交叉程序。

屈米在20世纪70年代后期的作品是他在AA建筑学院所教授课程的总结,这些设计包括《电影剧本》 (1977年),《曼哈顿手稿》 (1981年)等。

他对蒙太奇技术的运用向当代其他仅在形式上追求蒙太奇效果的建筑师发起了挑战。

建筑叙事性设计探索——伯纳德·屈米设计作品解读RESEARCH OF ARCHITECTURAL NARRATIVE DESIGN——INTERPRETATION OF BERNARD TSCHUMI'S DESIGN WORKS浙江理工大学建筑工程学院郑嘉摘要:建筑因由人的参与而呈现复杂与多变。

建筑不应仅是空间与空间的关系,更应讲求人与空间的关联,即体现为建筑的叙事性。

人作为主体,在空间中参与不同活动而发生不同事件,建筑空间氛围便可迥异不同。

建筑应是由空间、事件与活动组织而成的叙事载体,而非仅是围绕建筑空间本身。

文章通过解读伯纳德·屈米设计作品探究、思考建筑叙事性设计。

关键词:建筑叙事空间事件情节体验中图分类号:TU-8文献标识码:A文章编号:1003-0069(2017)09-0096-02Abstract:Architects should be complicated and varied by the participation of people. Architecture should not only be the relationship between space and space, but also the connection between man and space. This is the narrative of architecture. People as the main component in the space participating in different activities and different events, architectural space atmosphere can be very different. Architecture should be a narrative carrier of space, events and activities, not just depending on the building space itself. The article explores the architectural narrative design by interpreting Bernard Tschumi's design work. Keywords:Architectural narrative Space events Plot experience引言建筑是人社会活动的容器,人是空间使用的主体。