理工科非物理类专业大学物理课程教学基本要求

- 格式:docx

- 大小:11.87 KB

- 文档页数:3

非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求非物理类专业物理基础课程教学指导分委员会物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用的自然科学。

它的基本理论渗透在自然科学的各个领域,应用于生产技术的许多部门,是其他自然科学和工程技术的基础。

在人类追求真理、探索未知世界的过程中,物理学展现了一系列科学的世界观和方法论,深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活,是人类文明发展的基石,在人才的科学素质培养中具有重要的地位。

一、课程的地位、作用和任务以物理学基础为内容的大学物理课程,是高等学校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课。

该课程所教授的基本概念、基本理论和基本方法是构成学生科学素养的重要组成部分,是一个科学工作者和工程技术人员所必备的。

大学物理课程在为学生系统地打好必要的物理基础,培养学生树立科学的世界观,增强学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的探索精神和创新意识等方面,具有其他课程不能替代的重要作用。

通过大学物理课程的教学,应使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较系统的认识和正确的理解,为进一步学习打下坚实的基础。

在大学物理课程的各个教学环节中,都应在传授知识的同时,注重学生分析问题和解决问题能力的培养,注重学生探索精神和创新意识的培养,努力实现学生知识、能力、素质的协调发展。

二、教学内容基本要求(详见附表)大学物理课程的教学内容分为A、B两类。

其中:A为核心内容,共74条,建议学时数不少于126学时,各校可在此基础上根据实际教学情况对A类内容各部分的学时分配进行调整;B为扩展内容,共51条。

1. 力学(A:7条,建议学时数≥14学时;B:5条) 14+22. 振动和波(A:9条,建议学时数≥14学时;B:4条) 123. 热学(A:10条,建议学时数≥14学时;B:4条) 144. 电磁学(A:20条,建议学时数≥40学时;B:8条) 345. 光学(A:14条,建议学时数≥18学时;B:9条) 126. 狭义相对论力学基础(A:4条,建议学时数≥6学时;B:3条) 67. 量子物理基础(A:10条,建议学时数≥20学时;B:4条) 128. 分子与固体(B:5条)9. 核物理与粒子物理(B:6条)10. 天体物理与宇宙学(B:3条)11. 现代科学与高新技术的物理基础专题(自选专题)三、能力培养基本要求通过大学物理课程教学,应注意培养学生以下能力:1. 独立获取知识的能力——逐步掌握科学的学习方法,阅读并理解相当于大学物理水平的物理类教材、参考书和科技文献,不断地扩展知识面,增强独立思考的能力,更新知识结构;能够写出条理清晰的读书笔记、小结或小论文。

《大学物理I》课程教学大纲英文名称:University Physics I适用专业:理工科非物理类本科各专业学时:112 学分:6课程类别:学科基础课程课程性质:必修课一、课程的性质和目的大学物理课是普通大学的一门科学课程,物理学是探讨人类直接接触的世界,时间、空间,以及时空中的物质结构和物质运动规律的科学,物理学着重研究世界中最普遍、最基本的运动形式及规律。

因此,它是自然科学和工程技术的基础,也是人类思想方法、世界观建立的基础。

它的教学性质和目的是:使学生对物理学的基本概念,基本原理和基本规律有较全面、系统的认识。

了解各种运动形式之间的联系,以及物理学的近现代发展和成就。

使学生在试验能力,运算能力和抽象思维能力,对世界的认识能力等方面受到初步训练。

熟悉研究物理学的基本思想和基本方法;培养学生分析问题和解决问题的能力。

使学生在学习物理学知识的同时,逐步建立正确的思想方法和研究方法,充分发挥本课程在培养学生辩证唯物主义世界观方面的作用,进行科学素质教育。

二、课程教学内容第零章绪论基本内容与要求1了解物质与运动的基本概念。

2了解物理学研究对象与研究方法。

3了解物理学与哲学的关系以及物理学与科学技术的关系。

第一章质点运动学基本内容与要求1掌握参照系和坐标系的概念。

2掌握质点的概念。

3掌握位置矢量、速度、加速度的概念。

4掌握运动迭加原理、抛体运动、圆周运动。

5理解切向与法向加速度。

6掌握圆周运动角量描述。

教学重点1参照系和坐标系的概念。

2位置矢量、速度、加速度的概念教学难点1质点运动描述的方法。

2切向与法向加速度。

第二章质点动力学基本内容与要求1掌握牛顿运动定律。

2掌握单位制和量纲。

3掌握惯性系、力学相对性原理。

4掌握动量、冲量、动量定理、动量守恒定律。

5掌握动能、动能定理、保守力与耗散力、势能、弹性势能、万有引力势能、机械能守恒定律。

教学重点1牛顿运动定律。

2动量、冲量、动量定理、动量守恒定律。

3掌握动能、动能定理、保守力与耗散力、势能、、机械能守恒定律。

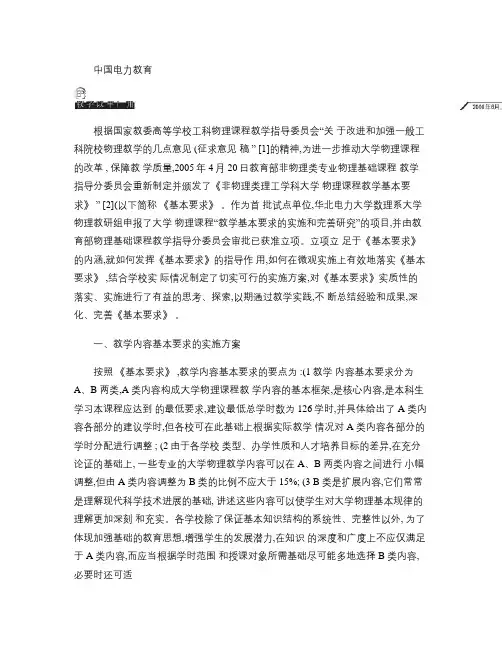

中国电力教育根据国家教委高等学校工科物理课程教学指导委员会“关于改进和加强一般工科院校物理教学的几点意见 (征求意见稿” [1]的精神,为进一步推动大学物理课程的改革 , 保障教学质量,2005年 4月 20日教育部非物理类专业物理基础课程教学指导分委员会重新制定并颁发了《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》” [2](以下简称《基本要求》。

作为首批试点单位,华北电力大学数理系大学物理教研组申报了大学物理课程“教学基本要求的实施和完善研究”的项目,并由教育部物理基础课程教学指导分委员会审批已获准立项。

立项立足于《基本要求》的内涵,就如何发挥《基本要求》的指导作用,如何在微观实施上有效地落实《基本要求》 ,结合学校实际情况制定了切实可行的实施方案,对《基本要求》实质性的落实、实施进行了有益的思考、探索,以期通过教学实践,不断总结经验和成果,深化、完善《基本要求》。

一、教学内容基本要求的实施方案按照《基本要求》 ,教学内容基本要求的要点为 :(1教学内容基本要求分为A、B 两类,A 类内容构成大学物理课程教学内容的基本框架,是核心内容,是本科生学习本课程应达到的最低要求,建议最低总学时数为 126学时,并具体给出了 A 类内容各部分的建议学时,但各校可在此基础上根据实际教学情况对 A 类内容各部分的学时分配进行调整 ; (2由于各学校类型、办学性质和人才培养目标的差异,在充分论证的基础上, 一些专业的大学物理教学内容可以在 A、B 两类内容之间进行小幅调整,但由 A 类内容调整为 B 类的比例不应大于 15%; (3 B 类是扩展内容,它们常常是理解现代科学技术进展的基础, 讲述这些内容可以使学生对大学物理基本规律的理解更加深刻和充实。

各学校除了保证基本知识结构的系统性、完整性以外, 为了体现加强基础的教育思想,增强学生的发展潜力,在知识的深度和广度上不应仅满足于 A 类内容,而应当根据学时范围和授课对象所需基础尽可能多地选择 B 类内容,必要时还可适当开启新的“知识窗口” ,介绍与科学前沿和技术应用发展相关的内容。

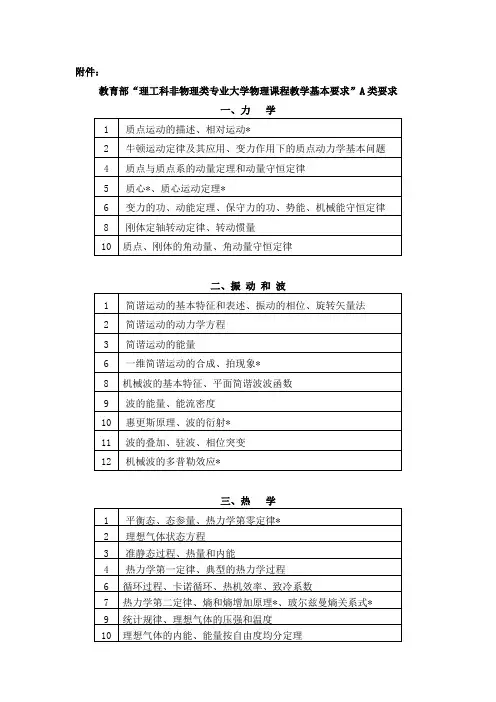

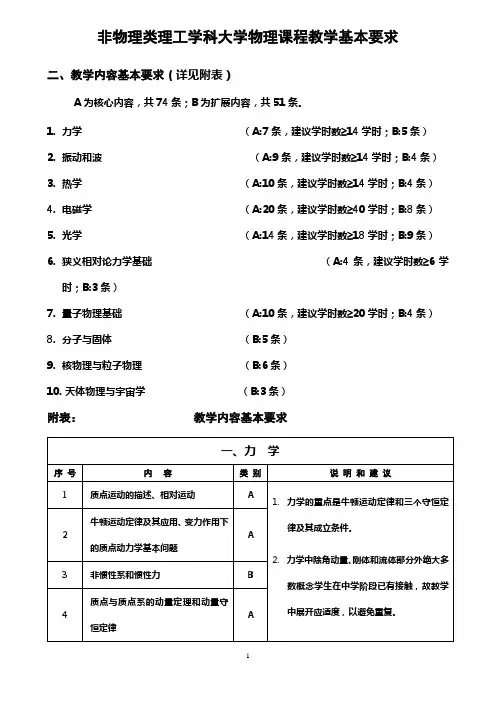

非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求

二、教学内容基本要求(详见附表)

A为核心内容,共74条;B为扩展内容,共51条。

1.力学(A:7条,建议学时数≥14学时;B:5条)

2.振动和波(A:9条,建议学时数≥14学时;B:4条)

3.热学(A:10条,建议学时数≥14学时;B:4条)

4.电磁学(A:20条,建议学时数≥40学时;B:8条)

5.光学(A:14条,建议学时数≥18学时;B:9条)

6.狭义相对论力学基础(A:4条,建议学时数≥6学

时;B:3条)

7.量子物理基础(A:10条,建议学时数≥20学时;B:4条)

8.分子与固体(B:5条)

9.核物理与粒子物理(B:6条)

10.天体物理与宇宙学(B:3条)

附表:教学内容基本要求

说明:1. A类内容构成大学物理课程教学内容的基本框架,是核心内容;B类是扩展内容,它们常常是理解现代科学技术进展的基础,讲述这些内容可以使学生对大学物理的基本规律的理解更加深刻和充实。

2.应适当加强近代物理基础知识的教学,近代物理的内容一般不应少于总学时的五分之一。

3.为了拓展学生视野,培养学生的创新意识,夯实学生进一步发展的物理基础,在基本要求的

内容中包含了现代科学与高新技术物理基础专题。

专题内容可用以拓展物理知识面,例如:介观物理、等离子体物理、软凝聚态物理、信息光学、耗散结构理论等;也可以介绍物理学在科学技术应用中的新理论、新知识、新技术,例如:激光、超导、液晶、量子信息、红外辐射与遥感、扫描隧道显微镜、核磁共振、超声等。

非物理类理工学科大学物理课程教案基本要求非物理类专业物理基础课程教案指导分委员会物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用的自然科学。

它的基本理论渗透在自然科学的各个领域,应用于生产技术的许多部门,是其他自然科学和项目技术的基础。

在人类追求真理、探索未知世界的过程中,物理学展现了一系列科学的世界观和方法论,深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活,是人类文明发展的基石,在人才的科学素质培养中具有重要的地位。

一、课程的地位、作用和任务以物理学基础为内容的大学物理课程,是高等学校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课。

该课程所教授的基本概念、基本理论和基本方法是构成学生科学素养的重要组成部分,是一个科学工作者和项目技术人员所必备的。

大学物理课程在为学生系统地打好必要的物理基础,培养学生树立科学的世界观,增强学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的探索精神和创新意识等方面,具有其他课程不能替代的重要作用。

通过大学物理课程的教案,应使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较系统的认识和正确的理解,为进一步学习打下坚实的基础。

在大学物理课程的各个教案环节中,都应在传授知识的同时,注重学生分析问题和解决问题能力的培养,注重学生探索精神和创新意识的培养,努力实现学生知识、能力、素质的协调发展。

二、教案内容基本要求<详见附表)大学物理课程的教案内容分为A、B两类。

其中:A为核心内容,共74条,建议学时数不少于126学时,各校可在此基础上根据实际教案情况对A 类内容各部分的学时分配进行调整;B为扩展内容,共51条。

1. 力学<A:7条,建议学时数≥14学时;B:5条)2. 振动和波<A:9条,建议学时数≥14学时;B:4条)3. 热学<A:10条,建议学时数≥14学时;B:4条)4. 电磁学<A:20条,建议学时数≥40学时;B:8条)5. 光学<A:14条,建议学时数≥18学时;B:9条)6. 狭义相对论力学基础<A:4条,建议学时数≥6学时;B:3条)7. 量子物理基础<A:10条,建议学时数≥20学时;B:4条)8. 分子与固体<B:5条)9. 核物理与粒子物理<B:6条)10. 天体物理与宇宙学<B:3条)11. 现代科学与高新技术的物理基础专题<自选专题)三、能力培养基本要求通过大学物理课程教案,应注意培养学生以下能力:1. 独立获取知识的能力——逐步掌握科学的学习方法,阅读并理解相当于大学物理水平的物理类教材、参考书和科技文献,不断地扩展知识面,增强独立思考的能力,更新知识结构;能够写出条理清晰的读书笔记、小结或小论文。

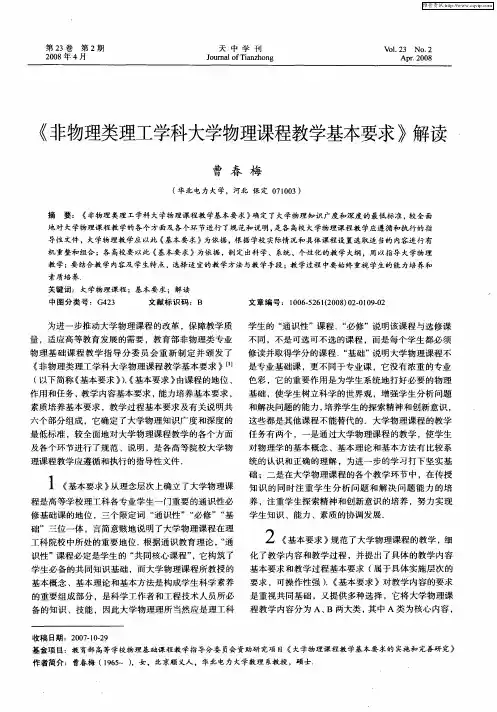

2023年版《理工科类大学物理课程教学基本要求》内容细化

修订解读

贾瑜;王炜

【期刊名称】《物理与工程》

【年(卷),期】2024(34)1

【摘要】本文介绍了对2010年版《理工科类大学物理课程教学基本要求》修订的意义和过程,并对2023年版《理工科类大学物理课程教学基本要求》中修订内容进行了解读。

【总页数】8页(P3-10)

【作者】贾瑜;王炜

【作者单位】郑州大学物理学院;南京大学物理学院和匡亚明学院

【正文语种】中文

【中图分类】G64

【相关文献】

1.各理工科类高校实施大学物理实验课程教学基本要求(2008年版)的必要性

2.深入学习"非物理类理工科大学物理实验课程教学基本要求",构建全面开放的物理实验教学体系

3.大学物理实验课程教学基本要求的指导思想和内容解读

4.深刻领会《非物理类理工科大学物理实验课程教学基本要求》的精神,深化改革,建设精品课程

5.认真学习《非物理类理工科大学物理实验课程教学基本要求》全面提高大学物理实验课程教学质量

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《大学物理C》教学大纲课程名称:中文名称:大学物理C;英文名称:CollegePhysicsC课程编码:学分:8分总学时:120学时理论学时:84学时实验学时:36学时适应专业:非物理类理工科各专科专业先修课程:高等数学执笔人:杨长铭审订人:田永红一、课程的性质、目的与任务《大学物理》是高等院校非物理类理工科专科各专业的一门十分重要的必修基础课。

《大学物理》课程所包含的内容是高级工程应用型人才应具备的基本知识。

本课程的主要任务是:1.使学生理解物理学的基本规律,了解物理学基本理论在生产技术中的重要应用。

2.使学生在思维能力方面受到一定的训练,培养学生分析问题与解决问题的能力和自学能力,使学生毕业后在实际的工程技术工作中有一定的适应能力。

3.为学生学习专业知识和参加工程实践打下必要的物理基础。

4.培养学生实事求是的科学态度和辩证唯物主义的世界观。

二、教学内容与学时分配第一章质点运动学(3学时)第一节质点运动的描述一、参考系质点;二、位置矢量运动方程位移;三、速度;四、加速度。

第二节加速度为恒矢量时的质点运动一、加速度为恒矢量时质点的运动方程;二、斜抛运动。

第三节圆周运动一、平面极坐标;二、圆周运动的角速度;三、圆周运动的切向加速度和法向加速度角加速度;四、匀速率圆周运动和匀变速率圆周运动。

第二章牛顿定律(2学时)第一节牛顿定律一、牛顿第一定律;二、牛顿第二定律;三、牛顿第三定律。

第二节物理量的单位和量纲第二节几种常见的力一、万有引力;二、弹性力;三、摩擦力。

第三节惯性参考系力学相对性原理一、惯性参考系;二、力学相对性原理。

第四节牛顿定律的应用举例第三章动量守恒定律和能量守恒定理(5学时)第一节质点和质点系的动量定理一、冲量;二、质点系的动量定理。

第二节动量守恒定理第三节火箭飞行原理*第四节动能定理一、功;二、质点的动能定理。

第五节保守力与非保守力势能一、万有引力、重力、弹性力作功的特点;二、保守力与非保守力保守力作功的数学表达式;三、势能.第六节功能原理机械能守恒定律一、质点系的动能定理;二、质点系的功能定理;三、机械能守恒定律;四、宇宙速度*。

大学物理实验课程教学基本要求(第四征求意见稿)物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用及其转化规律的学科。

它的基本理论渗透在自然科学的各个领域,应用于生产技术的许多部门,是自然科学和工程技术的基础。

在人类追求真理、探索未知世界的过程中,物理学展现了一系列唯物主义的哲学观和方法论,深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活,在人才的科学素质培养中具有重要的地位。

物理学本质上是一门实验科学。

物理实验是科学实验的先驱,体现了大多数科学实验的共性,在实验思想、实验方法以及实验手段等方面是各学科科学实验的基础。

一、课程的地位、作用和任务物理实验课是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程,是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端。

物理实验课覆盖面广,具有丰富的实验思想、方法、手段,同时能提供综合性很强的基本实验技能训练,是培养学生科学实验能力、提高科学素质的重要基础。

这在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等方面具有其他实践类课程不可替代的作用。

本课程的具体任务是:1、培养学生的基本科学实验技能,提高学生的科学实验基本素质,使学生初步掌握实验科学的思想和方法。

2、培养学生的科学思维和创新意识,使学生掌握实验研究的基本方法,提高学生的分析能力和创新能力。

3、提高学生的科学素养,培养学生理论联系实际和实事求是的科学作风,认真严谨的科学态度,积极主动的探索精神,遵守纪律,团结协作,爱护公共财产的优良品德。

二、教学内容基本要求大学物理实验应包括普通物理实验(力学、热学、电学、光学实验)和近代物理实验,具体的教学内容基本要求如下:1、掌握测量误差的基本知识,具有正确处理实验数据的基本能力。

(1)测量误差与不确定度的基本概念,能逐步学会用不确定度对直接测量和间接测量的结果进行评估。

(2)处理实验数据的一些常用方法,包括列表法、作图法和最小二乘法等。

非物理类理工学科大学物理实验课程教学基本要求(正式报告稿)物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用及其转化规律的学科。

它的基本理论渗透在自然科学的各个领域,应用于生产技术的许多部门,是自然科学和工程技术的基础。

在人类追求真理、探索未知世界的过程中,物理学展现了一系列科学的世界观和方法论,深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活,是人类文明的基石,在人才的科学素质培养中具有重要的地位。

物理学本质上是一门实验科学。

物理实验是科学实验的先驱,体现了大多数科学实验的共性,在实验思想、实验方法以及实验手段等方面是各学科科学实验的基础。

一、课程的地位、作用和任务物理实验课是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程,是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端。

物理实验课覆盖面广,具有丰富的实验思想、方法、手段,同时能提供综合性很强的基本实验技能训练,是培养学生科学实验能力、提高科学素质的重要基础。

它在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等方面具有其他实践类课程不可替代的作用。

本课程的具体任务是:2.培养学生的基本科学实验技能,提高学生的科学实验基本素质,使学生初步掌握实验科学的思想和方法。

培养学生的科学思维和创新意识,使学生掌握实验研究的基本方法,提高学生的分析能力和创新能力。

3.提高学生的科学素养,培养学生理论联系实际和实事求是的科学作风,认真严谨的科学态度,积极主动的探索精神,遵守纪律,团结协作,爱护公共财产的优良品德。

二、教学内容基本要求大学物理实验应包括普通物理实验(力学、热学、电学、光学实验)和近代物理实验,具体的教学内容基本要求如下:1.掌握测量误差的基本知识,具有正确处理实验数据的基本能力。

(1)测量误差与不确定度的基本概念,能逐步学会用不确定度对直接测量和间接测量的结果进行评估。

(2)处理实验数据的一些常用方法,包括列表法、作图法和最小二乘法等。