颅内高压症的内科治疗

- 格式:pdf

- 大小:272.82 KB

- 文档页数:1

病例摘要(内科病例讨论神经内科提供)来源:山东大学附属济南市中心医院患者:李××,男, 24岁,汉族,于2008年6月20日入院。

主诉:因头晕、记忆力下降、言语不利15天入院。

现病史:患者15天前无明显诱因出现头晕,头晕为持续性,与体位无明显关系,并伴有记忆力下降,言语不利,右侧肢体无力,无头痛发热,无恶心呕吐,无耳鸣耳聋,无一过性黑矇,无意识障碍。

在家未在意,头晕不缓解,记忆力逐渐减退,有时不能识物。

在家未治疗,来我院门诊就诊,行头颅CT显示多发脑梗塞,收入神经内科病房。

既往史:体健,近2月无受凉感冒史。

个人史:生于本地,无异地居住史。

23岁结婚,无子女。

有吸烟史5~6年,3~4支/天。

无酗酒史。

家族史:父亲46岁时去世,为突发疾病,死因不祥。

母亲健在。

无兄弟姐妹,否认家族遗传病史。

查体:T 36.3℃,住院期间体温未超过37.2℃。

脉搏76次/分,血压120/80mmhg。

神志清,精神好,自主体位,查体合作。

全身皮肤粘膜无黄染、出血点、红肿、皮疹及结节,浅表淋巴结未及肿大。

头颅无畸形,双颞部无压痛,耳鼻无异常分泌物,口唇无紫绀。

颈软,颈动脉无异常搏动,颈动脉听诊区未闻及血管杂音。

双肺呼吸音清,未闻及干湿性罗音。

心界不大,心率76次/分,心律规整有力,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

腹平软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未及,移动性浊音阴性,双肾区无叩击痛。

躯干四肢无畸形,双下肢无水肿。

神经系统查体:神志清,精神好,言语欠流利,命名性失语,记忆力及计算力下降,双瞳孔等大圆形,直径约3mm,对光反应灵敏,右侧鼻唇沟浅,示齿右侧口角低,伸舌右偏,右侧肢体肌力5-级,右巴氏征中性。

感觉无明显异常。

脑膜刺激征阴性。

余神经科查体均阴性。

诊疗经过:入院后给予降颅压,改善脑代谢,抗血小板聚集,对症处理,于08年6月23日行脑血管造影,08年7月1日行腰穿检查。

辅助检查:08年6月21日血常规,尿常规,大便常规,凝血常规、血沉均正常。

本专业危重症抢救方案目录:1.急性脑血管病抢救方案2.癫痫持续状态抢救方案3.昏迷抢救方案4.颅内压增高及脑疝的抢救方案注:以下内容引自:1. 神经病学第6版(贾建平主编)2. 神经系统疾病药物治疗学(匡培根主编)3. 神经病学(吴江主编,供8年制及7年制临床医学专业)急性脑血管病抢救方案急性脑血管病分为出血性及缺血性两大类,前者包括脑出血、蛛网膜下腔出血;后者包括短暂性脑缺血发作,脑梗死(又分为脑栓塞和脑血栓形成)。

急救原则1、出血性以降低颅压,调整血压,防治继续出血为主;控制脑水肿,防止脑疝;必要时可手术治疗。

2、缺血性以迅速改变脑部血液供应,促进侧支循环,保护缺血半暗带,清除氧自由基,控制脑水肿。

溶栓治疗在适合病人中可应用。

3、治疗原发病,防止呼吸循环衰竭及其它合并症。

急救程序1、保持安静、卧床休息,尽可能避免搬动病人,严密观察病情。

2、保持呼吸道畅通,一般鼻导管给氧,及时吸痰,必要时气管插管或气管切开。

3、保持营养及水电解质平衡,昏迷病人应禁食,适量静脉补液。

注意防止感染(肺部及泌尿系感染),有感染时尽早应用抗菌素。

脑出血:(1)正确使用脱水剂:目的在于控制颅内压,减轻脑水肿,一般用20%甘露醇125ml~250ml快速静点,1次/6~8小时,建议用7~10天;如有脑疝形成征象可快速加压静脉点滴或静脉推注;冠心病、心肌梗死、心力衰竭和肾功能不全者宜慎用。

可同时应用速尿20~40mg,静脉注射,二者交替使用可增强脱水效果。

也可用甘油果糖500ml静脉滴注,每日1~2次,脱水作用温和,用于轻症患者、重症患者病情好转期和肾功能不全患者。

10%人血白蛋白50~100ml/日,对低蛋白患者更适用,可提高胶体渗透压,作用更持久。

不建议应用激素治疗减轻脑水肿。

(2)调整血压:关于脑出血患者血压调控目前尚无一定的公认标准。

一般来说,血压≥200/110mmHg时,应采取降压治疗,使血压维持在略高于发病前水平;当血压低于180/105mmHg时,可暂不使用降压药。

神经内科都看哪些病

神经内科是治疗神经系统疾病的医学科,其涉及的疾病种类繁多,包括但不限于以下

几种:

1.头痛与偏头痛

头痛是一种常见的症状,可以由多种因素引起,例如头部创伤、神经炎症、颅内压增高、脑血管意外、肿瘤等等。

偏头痛是一种特殊类型的头痛,其特点是单侧搏动性疼痛、

面部痛感、恶心、呕吐等症状。

2.神经炎症

神经炎症是指神经系统的炎症性疾病,包括脊髓炎、脑炎、多发性神经炎等,其症状

包括头痛、视觉改变、肢体无力、感觉障碍、共济失调等。

3.脑血管疾病

脑血管疾病包括脑血管意外、脑血管病等,其症状包括昏迷、中风、颅内高压、肢体

瘫痪等。

4.癫痫

癫痫是一种神经系统疾病,其症状包括意识障碍、肌肉痉挛、抽搐等,病人可以因此

失去控制,甚至摔倒或伤害自己。

5.神经肌肉疾病

神经肌肉疾病包括肌萎缩性侧索硬化症、肌松弛症、多发性肌炎等,其症状包括肌肉

无力、萎缩、抽搐、震颤等。

6.神经系统遗传病

神经系统遗传病包括海绵状脑病、亨廷顿舞蹈病等,其症状可以是先天性的或逐渐发

展的,比如行动障碍、智力发育迟缓、谵妄等。

7.棘蛛病毒感染

棘蛛病毒感染是一种由棘蛛病毒引起的神经系统疾病,其症状包括肌肉无力、肌肉痛、面肌瘫痪等。

第四十六单元颅内压增高第一节颅内压增高诊断一、病因概述:颅内压(ICP)的形成:颅内压是指颅腔内容物(脑组织、脑脊液和血液)对颅腔壁产生的压力,由脑室或脊髓蛛网膜下腔测量出的脑脊液(CSF)压表示。

临床上通常以侧卧位腰穿测得的压力表示。

颅内压正常值:成人为0.7~2.0kPa(70~200mmH20),儿童0.5~1.0 kPa(50~100mmH20)。

颅内压增高是多种颅内疾患(颅脑损伤、脑出血、颅内肿瘤等)的共有征象,任何疾患使颅腔内容物体积增加,导致颅内压持续超过成人2.0kPa(200mm H2O),儿童1.0kPa (100mm H2O)以上,从而引起的相应的临床症状和体征,称为颅内压增高。

一些较常见的颅内压增高的病因如下:1)颅腔内容物的体积增加(1)脑组织体积的增加:主要见于各种原因引起的脑水肿。

(2)脑脊液过多:①生成过多主要见于脉络丛乳头状瘤。

②吸收障碍见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血引起的蛛网膜粘连及颅内静脉窦血栓形成。

③脑脊液循环梗阻,主要见于各种原因引起的梗阻性脑积水。

(3)脑血流量增加:各种原因引起的高碳酸血症、脑外伤或手术后造成下丘脑或脑干血管运动中枢损伤均可致脑血管扩张、脑血流量急剧增加。

另外颅内大的动静脉畸形也可引起脑血容量的增加。

2)颅腔狭小(1)颅骨先天性发育畸形(狭颅症、扁平颅底、颅底陷入症)。

(2)颅骨异常增生(畸形性骨炎、颅骨纤维结构不良和内生性骨等)。

(3)外伤引起的颅骨大片凹陷骨折。

3)颅内占位性病变:肿瘤、血肿、脓肿、炎性肉芽肿及寄生虫病变。

可使颅腔狭小,并使脑组织水肿脑组织体积增加。

位于脑室或中线的肿瘤,易早期出现颅内高压的症状。

上述各种原因首先启动颅内压的调节机制,除部分依靠脑血流量减少外,主要通过脑脊液量的分泌减少来调节。

只有当颅内压的生理调节功能失调时,才引起颅内高压。

二、颅内压增高临床表现1.临床表现(1)头痛:这是颅内压增高最常见的症状,程度各人不同,呈阵发性,一般均以早晨及晚间出现较多,部位多在额部及两颞,也可位于枕下向前放射于眼眶部,头痛程序随颅内压的增高进行性加重,用力、咳嗽、弯腰或低头活动时常使头痛加重。

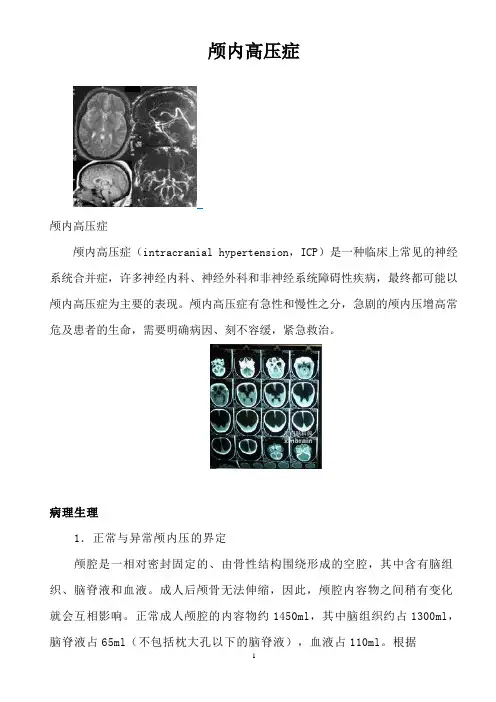

颅内高压症颅内高压症颅内高压症(intracranial hypertension,ICP)是一种临床上常见的神经系统合并症,许多神经内科、神经外科和非神经系统障碍性疾病,最终都可能以颅内高压症为主要的表现。

颅内高压症有急性和慢性之分,急剧的颅内压增高常危及患者的生命,需要明确病因、刻不容缓,紧急救治。

病理生理1.正常与异常颅内压的界定颅腔是一相对密封固定的、由骨性结构围绕形成的空腔,其中含有脑组织、脑脊液和血液。

成人后颅骨无法伸缩,因此,颅腔内容物之间稍有变化就会互相影响。

正常成人颅腔的内容物约1450ml,其中脑组织约占1300ml,脑脊液占65ml(不包括枕大孔以下的脑脊液),血液占110ml。

根据Monrose-Keffie学说,在颅腔内总体容积不变的情况下,各组成成分的任何一种容量的增加都是需要以换取其它两种成分的减少为代价,或者导致颅内压的增高为结果。

颅内压会随着年龄的增长而变化,婴儿的颅内压完全不同于成人。

正常成人的颅内压维持在80~180mmH2O,超过200mmH2O为颅内高压症。

多数的情况下,当颅内压超过250~300H2O时就需要积极的治疗;颅内压超过500mmHg 时病情已非常严重,随时危及患者的生命。

2.脑灌注压脑部具有自动调节脑压的功能,以保证正常的脑血流灌注。

脑灌注压(CPP)=平均动脉压(MAP)-颅内压(ICP),脑灌注压在50~150mmHg (1 mmHg约等于13.6mmH2O)的范围内,脑能够维持正常的脑血流量需求。

平均动脉压的下降,或者颅内压的增高,都会引起有效脑灌注压的迅速下降。

当脑灌注压低于50mmHg时,脑的自动调节能力即失去代偿,脑血流量随脑灌注压的降低而被动下降,脑功能就会遭受到损害。

病因引起颅内压增高的原因很多,大致可分为原发性和继发性两种。

原发性颅内压增高创伤性脑损伤(traumatic brain injury,TBI)包括硬膜外、硬膜下血肿,脑挫伤等等。

颅内高压症的内科治疗成人侧卧位腰椎处脑脊液压力正常为70~180mmH2O(1mmH2O =98 Pa),儿童40~100 mmH2O。

无禁忌证时,腰椎穿刺测脑脊液压力大于200 mmH2O即符合颅内高压症诊断。

临床典型表现为头痛、呕吐、视乳头水肿三联征,头痛可为满头痛,或者仅涉及额叶、颞叶、枕叶、颈部,夜间常常痛醒,用力后加重;呕吐与进食无关,常为喷射性;眼底可见静脉充盈,视乳头充血,生理凹陷消失,视盘隆起,视网膜渗出。

常见病因有脑脊液增多、脑血容量增多、脑水肿、颅内肿瘤、自发性及外伤性颅内血肿、各种病原体引起的颅内脓肿、肉芽肿等。

严重的颅内高压使得脑组织移位,形成不同程度、不同类型的脑疝,脑干受压移位,累及延髓心血管呼吸中枢,可使病情急剧恶化甚至死亡。

常见的检查包括血常规、头颅CT或头颅MRI、脑脊液检查。

1 一般处理卧床休息,保持安静,轻度抬高头部(15°~30°)和上半身,以利于颅内静脉回流。

避免用力如解大便、咳嗽,可以给予缓泻剂、止咳剂。

监测血压、瞳孔大小、意识状态,血压突然增高、烦躁不安或意识障碍加重、频繁呕吐及大汗淋漓均提示颅内压增高;一侧瞳孔突然散大或两侧瞳孔对光反射迟钝提示脑疝,应紧急处理。

对高热、癫痫发作、电解质紊乱、烦躁紧张及恐惧病人应积极处理,否则会加重颅高压。

2 脱水降颅压常用药物有甘露醇、呋塞米(速尿)、甘油果糖、清蛋白等。

对急性和重症颅内高压应用高渗脱水剂或利尿剂,轻症病人用作用温和的脱水剂。

2.1 20%甘露醇轻度脑水肿,可予125 ml,快速静脉滴注,1~2次/ d。

重度脑水肿病人,250 ml,快速静脉滴注,3~4次/d,或与其他脱水剂交替应用。

甘露醇是目前临床最常用的脱水剂,在体内不被吸收,90%以上以原形经肾脏排泄。

因其不参与体内代谢,故不影响血糖。

快速静脉滴注时20 min起效,2~3 h小时达峰作用,维持4~6 h。

长期大量使用可引起电解质紊乱如低钾、低钠,故应监测血电解质。

急危重症患者颅内压监测技术规范【名词定义】颅内压是指颅腔内的脑组织、脑脊液、血液对颅腔壁所产生的压力,正常颅内压保持在5.0~15mmHg(ImmHg=O.133kPa),若持续>15mmHg时,为颅内压增高,颅内压增高不仅是患者病情恶化的重要原因,又是神经外科常见的综合病症,主要表现为脑膨出、脑移位、脑血流量减少,严重时可以导致库欣反应综合征、脑疝等,影响治疗和护理,危及患者的生命安全。

颅内压监测是诊断颅内高压最迅速、客观和准确的方法,也是观察患者病情变化、早期诊断、判断手术时间、指导临床药物治疗,判断和改善预后的重要手段。

颅内压监测是将导管或微型压力感受器探头安置于颅腔内,另一端与颇内压监护仪连接、将颅内压压力变化动态转变为电信号,显示于示波屏或数字仪上,并用记录器连续描记压力曲线。

脑室压测定因操作较简便、测压准确,被称为ICP测量的“金标准”。

目前,置入导管通过光导纤维进行脑室内ICP监测在临床应用较广泛。

【适应证】1.中重型颅脑外伤、脑出血患者,GCS8分以下。

2.头颅CT检查阳性,如脑挫裂伤、颅内出血等。

3.多脏器损伤伴意识障碍。

4.颅内占位性病灶清除术后。

5.头颅CT检查阴性,但年龄>40岁、收缩压V90mmHg∖GCSVI2分,有去皮质或去大脑强直状态4项不利因素中的3项者。

降颅压治疗结束后48~72小时,颅内压保持正常者可以停止监护。

【禁忌证】1.清醒患者,GCS评分>12分,一般不需要ICP监护而直接观察神经系统体征。

2.凝血功能异常。

【目的】1.早期报警,早期诊断,早期处理。

2,准确了解颅内压变化,合理应用降颅压措施,减少治疗的盲目性。

3.辅助判断手术时间、指导临床药物治疗。

4.判断预后,ICP的高低与患者预后密切相关,有助于对疾病预后估计。

5.辅助诊断有无脑疝。

【制度与依据】1.本规范理论部分主要依据(1)《神经外科重症管理专家共识(2013版)》推荐:①重型颅脑损伤:GCS3~8分,CT异常有抢救机会均应行颅内压监测(II级推荐);②重型颅脑损伤GCS3〜8分,CT正常,但入院时以下3个条件有2个或2个以上条件符合,则亦有指征行颅内压监测:年龄>40岁;单侧或双侧去脑去皮层状态;收缩压V90mmHg(III级推荐)。

颅内高压症的内科治疗

发表时间:2013-06-03T09:47:51.700Z 来源:《医药前沿》2013年第9期供稿作者:朴钟源[导读] 眼底可见静脉充盈,视乳头充血,生理凹陷消失,视盘隆起,视网膜渗出。

朴钟源(黑龙江省医院神经内科 150036)

【中图分类号】R45 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2013)09-0267-01 成人侧卧位腰椎处脑脊液压力正常为70~180mmH2O(1mmH2O =98 Pa),儿童40~100 mmH2O。

无禁忌证时,腰椎穿刺测脑脊液压力大于200 mmH2O即符合颅内高压症诊断。

临床典型表现为头痛、呕吐、视乳头水肿三联征,头痛可为满头痛,或者仅涉及额叶、颞叶、枕叶、颈部,夜间常常痛醒,用力后加重;呕吐与进食无关,常为喷射性;眼底可见静脉充盈,视乳头充血,生理凹陷消失,视盘隆起,视网膜渗出。

常见病因有脑脊液增多、脑血容量增多、脑水肿、颅内肿瘤、自发性及外伤性颅内血肿、各种病原体引起的颅内脓肿、肉芽肿等。

严重的颅内高压使得脑组织移位,形成不同程度、不同类型的脑疝,脑干受压移位,累及延髓心血管呼吸中枢,可使病情急剧恶化甚至死亡。

常见的检查包括血常规、头颅CT或头颅MRI、脑脊液检查。

1 一般处理

卧床休息,保持安静,轻度抬高头部(15°~30°)和上半身,以利于颅内静脉回流。

避免用力如解大便、咳嗽,可以给予缓泻剂、止咳剂。

监测血压、瞳孔大小、意识状态,血压突然增高、烦躁不安或意识障碍加重、频繁呕吐及大汗淋漓均提示颅内压增高;一侧瞳孔突然散大或两侧瞳孔对光反射迟钝提示脑疝,应紧急处理。

对高热、癫痫发作、电解质紊乱、烦躁紧张及恐惧病人应积极处理,否则会加重颅高压。

2 脱水降颅压

常用药物有甘露醇、呋塞米(速尿)、甘油果糖、清蛋白等。

对急性和重症颅内高压应用高渗脱水剂或利尿剂,轻症病人用作用温和的脱水剂。

2.1 20%甘露醇

轻度脑水肿,可予125 ml,快速静脉滴注,1~2次/ d。

重度脑水肿病人,250 ml,快速静脉滴注,3~4次/d,或与其他脱水剂交替应用。

甘露醇是目前临床最常用的脱水剂,在体内不被吸收,90%以上以原形经肾脏排泄。

因其不参与体内代谢,故不影响血糖。

快速静脉滴注时20 min起效,2~3 h小时达峰作用,维持4~6 h。

长期大量使用可引起电解质紊乱如低钾、低钠,故应监测血电解质。

65岁以上老人易引发肾功能不全,老年病人应监测肾功能,肾功能不全病人应慎用,心功能衰竭病人禁用甘露醇。

使用指征不当可引发低颅压,出现的头痛多为紧箍样痛,以额枕部明显,重者出现意识障碍,大小便失禁,与颅高压引起的头痛鉴别不当可引起误诊。

应根据病情变化及时复查头颅CT或头颅MRI,视脑水肿程度而调整脱水剂用量。

对糖尿病病人应避免使用甘露醇,因其可诱发高渗性昏迷,可以根据血浆渗透压指导甘露醇的用量。

反复用药使得甘露醇在脑内积聚引起颅内压反射性增高,不宜应用过长时间,一般1周左右。

禁忌证为心功能不全、肾功能不全。

2.2 甘油果糖

成人常用剂量为甘油果糖250 ml,静脉滴注,1~2次/d。

它是一种高渗注射液,能够透过血脑屏障降低颅内压,持续脱水6 h左右。

作为一种热源给脑组织提供能量,每500 ml提供1 339 kJ热量。

对改变血流动力学的作用明显优于甘露醇;其中的果糖与红细胞结合,能保护细胞膜避免脱水,防止溶血现象;对血浆及尿渗透压影响小,不会明显利尿,对肾脏损害的发生率远远低于甘露醇。

因其为单糖,具有抗酮体作用,对血糖无影响,更适用于糖尿病病人。

输液时不需加快速度,不会诱发左心衰竭,可与甘露醇交替使用。

2.3 清蛋白

成人常用剂量为20%人血清蛋白50 ml,静脉滴注,1~2次/d。

清蛋白通过提高血浆胶体渗透压而起到脱水降颅压作用,它半衰期长(约20 d),能维持较长时间的脱水作用,且作用温和,不易渗漏至脑循环外,亦不易出现停药后反跳现象。

在缺血性脑损伤及外伤性脑损伤病人应用大剂量人血清蛋白,迅速提高血容量,降低血球压积28%~32%,而改善脑损伤区血液循环,有效改善脑创伤后发生的脑血管性痉挛、清除脑创伤后形成的脑水肿。

由于脑水肿可在脑损伤后1~14 d内呈渐进发展,故建议尽早和持续应用大剂量清蛋白,可以保证良好的血流动力学,补充蛋白质,提供能量。

对血容量不足且低蛋白血症的脑水肿病人尤为合适。

但当血脑屏障受到破坏时,清蛋白可漏至毛细血管外而加剧颅高压;此外,清蛋白可增加心脏负荷,心功能不全病人慎用。

2.4 糖皮质激素

成人常用剂量为地塞米松10~20 mg/d,静脉滴注,1次/d。

糖皮质激素抑制氧自由基导致的脂质过氧化反应,稳定细胞膜和血脑屏障,作用于特异性糖皮质激素受体,从而间接抑制花生四烯酸的释放,减轻脑水肿,降低颅高压。

对脑肿瘤或脑脓肿引起的颅内高压因可缩小病灶体积故降压效果明显。

而对脑梗死、脑出血、脑外伤等细胞毒性水肿无效,甚至对急性缺血性卒中有不利影响;长期使用会引起免疫力低下,诱发高血压、高血糖、骨质疏松、消化道溃疡等。

参考文献

[1]刘子藩.高压氧治疗的临床应用.新医学,1998,29(2):103-104.

[2]屠菊薇.颅内出血对小儿智能发育影响[J].中国初级卫生保健,1998,12(2):29.。