《装在套子里的人》(段)

- 格式:ppt

- 大小:920.50 KB

- 文档页数:45

装在套子里的人(节选) 契诃夫1、我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在的东西;事实上他所教的古代语言对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

2、别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁上什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”3、凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

……我们这些教师都是有思想的、很正派的人,受过屠格涅夫和谢德林的陶冶,可是这个老穿着雨鞋、拿着雨伞的小人物,却把整个中学辖制了足足十五年!可是光辖制中学算得了什么?全城都受着他辖制呢!我们这儿的太太们到礼拜六不办家庭戏剧晚会,因为怕他听见;教士们当着他的面不敢吃荤,也不敢打牌。

在别里科夫这类人的影响下,全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年,什么事都怕。

他们不敢大声说话,不敢写信,不敢交朋友,不敢看书,不敢周济穷人,不敢教人念书写字……4、别里科夫眼我同住在一所房子里。

装在套子里的人契诃夫我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在的东西;事实上他所教的古代语言对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁上什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

要是他的一个同事到教堂参加祈祷式去迟了,或者要是他听到流言,说是中学的学生闹出了乱子,他总是心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子。

在教务会议上,他那种慎重,那种多疑,那种纯粹套子式的论调,简直压得我们透不出气。

他说什么不管男子中学里也好,女子中学里也好,年轻人都不安分,教室里闹闹吵吵——唉,只求这咱事别传到当局的耳朵里去才好,只求不出什么乱子才好。

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。

装在套子里的人令狐采学契诃夫我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在的东西;事实上他所教的古代语言对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁上什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

要是他的一个同事到教堂参加祈祷式去迟了,或者要是他听到流言,说是中学的学生闹出了乱子,他总是心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子。

在教务会议上,他那种慎重,那种多疑,那种纯粹套子式的论调,简直压得我们透不出气。

他说什么不管男子中学里也好,女子中学里也好,年轻人都不安分,教室里闹闹吵吵——唉,只求这咱事别传到当局的耳朵里去才好,只求不出什么乱子才好。

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。

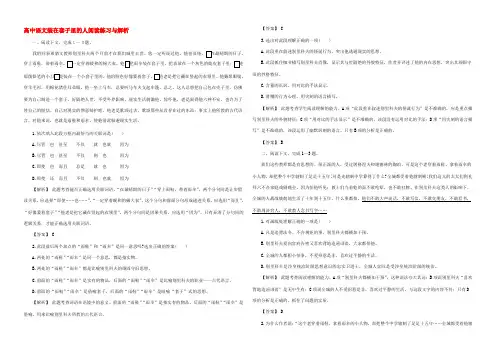

高中语文装在套子里的人阅读练习与解析一、阅读下文,完成1~3题。

穿上雨鞋..,带着雨伞..他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西;事实上他所教的古代语言,对他来说,也就是雨鞋..和雨伞..,使他借此躲避现实生活。

1.依次填入此段方框内最恰当的关联词是( )A.尽管也甚至不仅就也就因为B.尽管也甚至不仅则也因为C.即使也而且总是就也因为D.即使还而且不仅则也就因为【解析】此题考查能否正确选用关联词语。

“在最晴朗的日子”“穿上雨鞋,带着雨伞”,两个分句间是让步假设关系,应选择“即使……也……”。

“一定穿着暖和的棉大衣”,这个分句和前面分句形成递进关系,应选用“而且”。

“好像蒙着套子”“他老是把它藏在竖起的衣领里”,两个分句间是因果关系,应选用“因为”。

只有弄清了分句间的逻辑关系,才能正确选用关联词语。

【答案】 C2.此段前后两个加点的“雨鞋”和“雨伞”是同一意思吗?选出正确的答案( )A.两处的“雨鞋”“雨伞”是同一个意思,都是指实物。

B.两处的“雨鞋”“雨伞”都是比喻别里科夫的顽固守旧思想。

C.前面的“雨鞋”“雨伞”是实有的物品,后面的“雨鞋”“雨伞”是比喻别里科夫的职业——古代语言。

D.前面的“雨鞋”“雨伞”是借喻套子,后面的“雨鞋”“雨伞”是暗喻“套子”式的思想。

【解析】此题考查词语在语境中的意义。

前面的“雨鞋”“雨伞”是指实有的物品,后面的“雨鞋”“雨伞”是借喻,用来比喻别里科夫所教的古代语言。

【答案】 C3.选出对此段理解正确的一项( )A.此段重在叙述别里科夫的怪诞行为,突出他逃避现实的思想。

B.此段抓住细节描写别里科夫肖像,显示其与世隔绝的外貌特征,作者并评述了他的内在思想,突出其顽固守旧的性格特征。

套子里的人作文800字(优秀范文5篇)关于套子里的人作文,精选5篇优秀范文,字数为800字。

《装在套子里的人》是俄国作家契科夫的短篇小说。

这是一篇借物喻人的小说。

它的内容是:主人公,一个叫做戈多的人。

在他眼里,他的生活是不被人理解的。

因为他总是被人欺负,被人骂。

他的性格很奇特,他总是被人欺负。

有一个人,他总是被别人嘲笑。

他总是被别人骂,被别人骂过之后,还不停地在人堆里转悠,他就算被人骂过也不停地在人堆里转悠。

他的思想总是被别人左右,总是受到别人的嘲笑。

关于套子里的人作文,精选5篇优秀范文,字数为800字。

《装在套子里的人》是俄国作家契科夫的短篇小说。

这是一篇借物喻人的小说。

它的内容是:主人公,一个叫做戈多的人。

在他眼里,他的生活是不被人理解的。

因为他总是被人欺负,被人骂。

他的性格很奇特,他总是被人欺负。

有一个人,他总是被别人嘲笑。

他总是被别人骂,被别人骂过之后,还不停地在人堆里转悠,他就算被人骂过也不停地在人堆里转悠。

他的思想总是被别人左右,总是受到别人的嘲笑。

套子里的人作文(优秀范文):1《装在套子里的人》是俄国作家契科夫的短篇小说。

这是一篇借物喻人的小说。

它的内容是:主人公,一个叫做戈多的人。

在他眼里,他的生活是不被人理解的。

因为他总是被人欺负,被人骂。

他的性格很奇特,他总是被人欺负。

有一个人,他总是被别人嘲笑。

他总是被别人骂,被别人骂过之后,还不停地在人堆里转悠,他就算被人骂过也不停地在人堆里转悠。

他的思想总是被别人左右,总是受到别人的嘲笑。

他总是被别人打,被别人骂,被人骂。

他总是被别人笑,被人打过之后又被别人骂过之后又不停地在人堆里转悠。

在别人的笑声中消失了,他的人性也变得不再那么纯美,变得丑陋,让人讨厌。

他不懂得人心的丑恶。

有人说:在我们这一代的生活中,我们都被人欺负过,被人骂过,被人骂过,都没人管过我们,都不被人骂过。

这些话就让我感到很愤怒。

我们生活的这个国度里,到处充斥着欺凌。

我们不停地被别人欺负,不停地被人骂过,都没人管过我们,我也不会去管别人。

装在套子里的人契诃夫我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在的东西;事实上他所教的古代语言对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁上什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

要是他的一个同事到教堂参加祈祷式去迟了,或者要是他听到流言,说是中学的学生闹出了乱子,他总是心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子。

在教务会议上,他那种慎重,那种多疑,那种纯粹套子式的论调,简直压得我们透不出气。

他说什么不管男子中学里也好,女子中学里也好,年轻人都不安分,教室里闹闹吵吵——唉,只求这咱事别传到当局的耳朵里去才好,只求不出什么乱子才好。

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。

中学语文课文《装在套子里的人》原文我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连那削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活剌激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西;事实上他所教的古代语言,对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

要是他的一个同事到教堂参加祈祷式去迟了,或者要是他听到流言,说是中学的学生闹出了乱子,他总是心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子。

在教务会议上,他那种慎重,那种多疑,那种纯粹套子式的论调,简直压得我们透不出气。

他说什么不管男子中学里也好,女子中学里也好,年轻人都不安分,教室里闹闹吵吵——唉,只求这种事别传到当局的耳朵里去才好,只求不出什么乱子才好。

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。

教解析JIE XI受篇目和篇幅的限制,整的,节选文段。

但是,只需阅读原作,者的不同。

《装在套子里人》夫短篇小说》中,被著名翻译家汝龙译为一上场就全副武装,来。

在和华连卡、他摔下楼梯,争,一黑一白,情压制。

关于作品讽刺、批判、学生一目了然。

但是,读完全文后,更具文学性,围,让人不禁掩卷沉思。

所以,学的过程中引导学生阅读全篇。

所以说删去的部分很重要,开头与结尾。

从文章的结构上看,方式比较特别。

从叙事学的角度讲,不仅是讲故事的人,故事的深度参与者。

比如,《孔乙己》中的福》中的“我”都是如此。

《套中人》角:1.上帝视角;2.两名猎人、一名兽医(伊万)金)。

因误了时辰,本来住在城郊的养马场,名字和村长的姓名都写出来了,名、事无关。

但是,于小说的开头(最显眼的位置)为了体现生活的真实,而且是为了展现他对世界的观察与思考。

别里科夫的故事不是通过作者讲述出来的,而是借布尔金的口讲出来的。

这相当于“一个故事套另一个故事”。

从表面上看,这是“故事套故事”;深入研究,我们就会发现这一个个故事里隐藏的恰恰是真实的生活。

多重视角展现出的是生活的不同侧面。

在布尔金的口中,别里科夫是“极力缩进自己的硬壳里去的人”。

他认为“也许这是隔代遗传的现象”,又认为这是“人类性格的一种类型”。

布尔金发表了一系列对人及人性思考的意见,这些都被教材的编者删去了。

在节选文段里,别里科夫就像一个小丑,匆匆上场,又意外死去。

通过比较节选文段与原文,我们可以发现:布尔金是别里科夫死亡的见证人。

他目睹了棺材里的别里科夫“神情温和、愉快、甚至高兴”的神情。

别里科夫活着时即使将自己装在套子里,也依然感到恐惧和苦恼,而死亡却让他感到心满意足。

结尾的故事又回到开头,首尾照应。

布尔金与伊万在夜晚长谈,叙述的视角又转为第三人称视角。

布尔金说:“多好的月色,多好的月色。

”从这里,我们会发现,在这篇小说中有一组非常鲜明的对比,那就是黑夜与白天的对比。

别里科夫的故事发生在白天,而布尔金的故事则发生在夜晚。

装在套子里的人契诃夫我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在的东西;事实上他所教的古代语言对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁上什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

要是他的一个同事到教堂参加祈祷式去迟了,或者要是他听到流言,说是中学的学生闹出了乱子,他总是心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子。

在教务会议上,他那种慎重,那种多疑,那种纯粹套子式的论调,简直压得我们透不出气。

他说什么不管男子中学里也好,女子中学里也好,年轻人都不安分,教室里闹闹吵吵——唉,只求这咱事别传到当局的耳朵里去才好,只求不出什么乱子才好。

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。

高三上册语文第二课《装在套子里的人》课文原文、教案及知识点优秀7篇穿着雨鞋,带着雨伞。

总是把脸藏在衣领后面,他就以这样古怪的打扮,封闭的形象,出现在了人们的视野中。

他歌颂过去,歌颂从来不存在的东西。

下面是小编辛苦为大家带来的高三上册语文第二课《装在套子里的人》课文原文、教案及知识点优秀7篇,希望可以启发、帮助到大家。

装在套子里的人篇一学习目标1.认识别里科夫这一人物形象及其典型意义;2.幽默讽刺手法。

教学时数:一课时教学步骤一、导入同学们,初中时我们学过一篇小说,塑造了一个见风使舵、阿谀奉承、媚上欺下、卑鄙无耻的走狗形象——奥楚蔑洛夫,这篇小说是《变色龙》,作者是契诃夫。

★契诃夫(1860-1904)是十九世纪末俄国杰出的批判现实主义作家,举世闻名的短篇小说巨匠和剧作家,是欧美三大短篇小说家(世界短篇小说之王,法·莫泊桑、俄·契诃夫、美·欧·亨利)之一。

鲁迅说:“契诃夫是我最喜爱的作家。

”列夫·托尔斯泰说:契诃夫是无以伦比的艺术家。

今天我们就再学他的一篇小说。

二、教学新课1.学习目标学习这篇小说我们学习什么呢?★展示目标,见上。

2.人物形象及其典型意义★★创作背景人物都是社会中的人,我们这篇小说中的人物又是什么社会背景下的人物呢?★小说发表于1898年。

十九世纪末期,在俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。

沙皇政府面对日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。

沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治,固守旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。

这种人不但出现在官场上,也出现在知识界。

★人物形象,为什么说别里科夫是这样的人呢?因为他不但外表打扮、生活习惯等方面有外在的套子,而且思想认识也限定在一定的范围里面,成为他精神的枷锁;他不但自愿入套,而且也给别人以套子,试图套住别人。

契诃夫《装在套子里的人》原文-电子课本契诃夫《装在套子里的人》原文/电子课本装在套子里的人契诃夫在米罗诺西茨村边,在村长普罗科菲的堆房里,误了归时的猎人们正安顿下来过夜。

他们只有二人:兽医伊凡伊凡内奇和中学教员布尔金。

伊凡伊凡内奇有个相当古怪的复姓:奇木沙-喜马拉雅斯基,这个姓跟他很不相称1,所以省城里的人通常只叫他的名字和父称。

他住在城郊的养马场,现在出来打猎是想呼吸点新鲜空气。

中学教员布尔金每年夏天都在П姓伯爵家里做客,所以在这一带早已不算外人了。

暂时没有睡觉。

伊凡伊凡内奇,一个又高又瘦的老头,留着长长的胡子,坐在门外月光下吸着烟斗,布尔金躺在里面的干草上,在黑暗中看不见他。

他们天南海北地闲聊着。

顺便提起村长的老婆玛芙拉,说这女人身体结实,人也不蠢,就是一辈子没有走出自己的村子,从来没有见过城市,没有见过铁路,最近十年间更是成天守着炉灶,只有到夜里才出来走动走动。

这有什么奇怪的!布尔金说,有些人生性孤僻,他们像寄居蟹或蜗牛那样,总想缩进自己的壳里,这种人世上还不少哩。

也许这是一种返祖现象,即返回太古时代,那时候人的祖先还不成其为群居的动物,而是独自居住在自己的洞穴里;也许这仅仅是人的性格的一种变异──谁知道呢。

我不是搞自然科学的,这类问题不关我的事。

我只是想说,像玛芙拉这类人,并不是罕见的现象。

哦,不必去远处找,两个月前,我们城里死了一个人,他姓别利科夫,希腊语教员,我的同事。

您一定听说过他。

他与众不同的是:他只要出门,哪怕天气很好,也总要穿上套鞋,带着雨伞,而且一定穿上暖和的棉大衣。

他的伞装在套子里,怀表装在灰色的鹿皮套子里,有时他掏出小折刀削铅笔,那把刀也装在一个小套子里。

就是他的脸似乎也装在套千里,因为他总是把脸藏在竖起的衣领里。

他戴墨镜,穿绒衣,耳朵里塞着棉花,每当他坐上出租马车,一定吩咐车夫支起车篷。

总而言之,这个人永远有一种难以克制的愿望──把自己包在壳里,给自己做一个所谓的套子,使他可以与世隔绝,不受外界的影响。

《装在套子里的人》原文如下作品别名:套中人、创作年代:1898年文学体裁:短篇小说、作者:【俄】契诃夫别里科夫,现实生活让他总是感到心神不安,让他害怕,为了同世人隔绝,不致受到外界的影响,他总想给自己包上一层外壳,给自己制造一个所谓安全的套子:哪怕在艳阳天出门他也总是穿着套鞋,带着雨伞,他的雨伞、怀表、削铅笔的小折刀等等。

一切能包裹起来的东西都总是装在套子里,就连他的脸也好像装在套子里,因为他总是把脸藏在竖起的衣领里面,戴着黑眼镜,耳朵里塞上棉花,坐出租马车的时候也要车夫马上把车篷支起来。

这仅仅是他抵挡恐惧的外在表现,另一方面一切被禁止的东西。

都让他感到心里踏实、清楚明了,而对一切没有被政府明令禁止的事物他都觉得可疑、害怕。

他的一句时时挂在嘴边的口头禅是:“千万别闹出什么乱子来。

”在这部篇幅不算长的小说里这句话竟然以不同的方式出现了九次之多,简直就像咒语一样压得人喘不过气来。

特别让人无法容忍的是,他总是像一个幽灵一样不请自到地造访每个教师的住所,一句话不说地坐上一两个钟头,然后又像幽灵一样地消失了。

他的恐惧像毒瘤一样一点一点地蔓延,传染给他周围的每一个人。

他在学校里待了15年。

整个学校乃至全城被他这样的情绪控制了15年,竟然在这样漫长的时间里没有一个人想要反抗,想要对他说一个不字。

全城的人什么都怕:不敢大声说话,不敢寄信、交朋友、读书,不敢周济穷人、教人识字,不敢吃荤、打牌,不敢搞任何娱乐活动。

人们都像他一样蜷缩在自己的套子里苟且偷生。

而最可怕的是,渐渐地,这一切都成为了习惯,成为了再自然不过的事情。

别里科夫死了,死得非常具有戏剧性:学校里新来了一位史地教师,从乌克兰来的,与他一起来的还有他的姐姐华连卡。

他们的到来如同一块石子一样把死水一潭的沉闷生活搅起了涟漪。

小说中是这样形容她的:她简直就像蜜饯水果,活泼极了,很爱热闹,老是唱小俄罗斯的抒情歌曲,扬声大笑;她就像一个希腊神话中的爱神、美神一样从浪花里钻出来了;小俄罗斯女人只会哭或者笑。

《装在套子里的人》我家隔壁邻居小张是一个非常神秘的人。

他总是穿着一身黑色的衣服,戴着一顶黑色的帽子,脸上也总是戴着黑色的墨镜。

小张几乎从来都不愿意与人交流,也不参加社区里的任何活动。

每当我和他擦肩而过时,我总能感受到他身上散发出来的一股冰冷的气息,仿佛他是一个被装在套子里的人。

我曾经试图和小张交谈过几次,但是无论我说什么,他总是保持沉默。

我问他是不是有什么困扰,他只是淡淡地笑了笑。

我问他平时喜欢做什么,他只是摇了摇头。

我甚至有一次打开门见到他在修剪盆栽,我走过去想和他聊聊,却发现他的嘴唇动了动,却没有发出任何声音。

看到这一幕,我更加确信,小张真的就像是一个被装在套子里的人,没有办法与外界沟通。

尽管我对小张的生活一无所知,但我无法阻止我自己对他产生好奇。

有些人说,小张曾经是一个心系社会的志愿者,深受大家的喜爱。

可是,一场意外事故改变了他的一切。

他身受重伤,从此以后,他再也没有听到过任何声音。

或许正是这一切的缘故,让他变得与世界格格不入。

他不再愿意交流,不再愿意踏出家门,他只是安静地生活在自己的小世界里。

随着时间的推移,我开始在小张的身上看到了另一种光芒。

他时常会带着相机外出,用他的摄影镜头捕捉那些平凡的瞬间。

他拍摄的照片虽然不会有任何声音,却能传递一种深沉的情感。

我发现,他通过摄影来表达自己,将无声的世界化为了自己的语言。

或许每个人都有自己的方式来与世界交流,而小张选择了摄影。

尽管他看不到世界的美丽,听不到世界的声音,但他有自己独特的方式来感受世界的存在。

他在每张照片里都倾注着自己的情感,将无声的事物变得有声。

也许,每个人的内心都有一个属于自己的套子,可以用来装载自己的痛苦、喜悦和思考。

而小张,就是那个默默地将自己装在套子里的人。

他用自己的方式来面对生活的挑战,虽然有时孤独,却也有一份宁静和坚强。

与小张相处的这段时间里,我瞥见了他看世界的角度,也体会到了无声的传递。

他的存在让我明白了,有时候,人们不需要语言去交流,也不需要声音去沟通。

契诃夫《装在套子里的人》课文阅读装在套子里的人契柯夫我的同事希腊文教师别里科夫两个月前才在我们城里去世。

您一定听说过他。

他也真怪,即使在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣。

他总是把雨伞装在套子里,把表放在一个灰色的鹿皮套子里;就连削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。

他的脸也好像蒙着套子,因为他老是把它藏在竖起的衣领里。

他戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼。

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

总之,这人总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响。

现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧,他老是歌颂过去,歌颂那些从没存在的东西;事实上他所教的古代语言对他来说,也就是雨鞋和雨伞,使他借此躲避现实生活。

别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。

只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁上什么,他才觉得一清二楚。

看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去,他就觉得又清楚又明白:这种事是禁止的,好,这就行了。

但是他觉着在官方的批准或者默许里面,老是包藏着使人怀疑的成分,包藏着隐隐约约、还没充分说出来的成分。

每逢经过当局批准,城里开了一个戏剧俱乐部,或者阅览室,或者茶馆,他总要摇摇头,低声说:“当然,行是行的,这固然很好,可是千万别闹出什么乱子。

”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然看来跟他毫不相干,却惹得他闷闷不乐。

要是他的一个同事到教堂参加祈祷式去迟了,或者要是他听到流言,说是中学的学生闹出了乱子,他总是心慌得很,一个劲儿地说:千万别闹出什么乱子。

在教务会议上,他那种慎重,那种多疑,那种纯粹套子式的论调,简直压得我们透不出气。

他说什么不管男子中学里也好,女子中学里也好,年轻人都不安分,教室里闹闹吵吵——唉,只求这咱事别传到当局的耳朵里去才好,只求不出什么乱子才好。

他认为如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除,那才妥当。