明代火器的发展及其对军事领域的影响

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:7

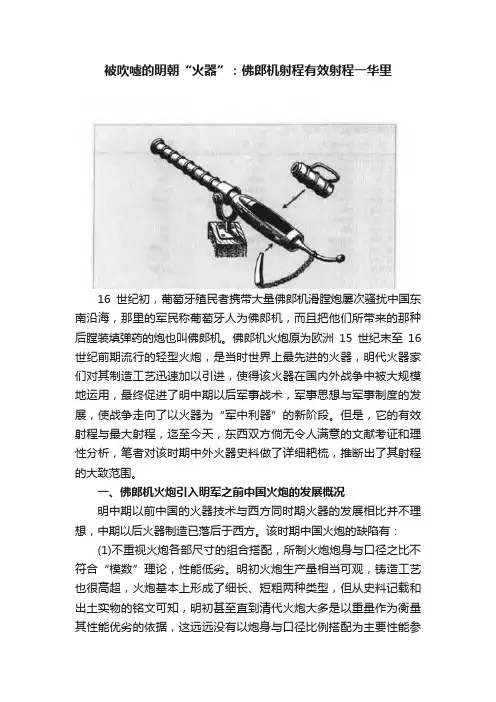

被吹嘘的明朝“火器”:佛郎机射程有效射程一华里16世纪初,葡萄牙殖民者携带大量佛郎机滑膛炮屡次骚扰中国东南沿海,那里的军民称葡萄牙人为佛郎机,而且把他们所带来的那种后膛装填弹药的炮也叫佛郎机。

佛郎机火炮原为欧洲15世纪末至16世纪前期流行的轻型火炮,是当时世界上最先进的火器,明代火器家们对其制造工艺迅速加以引进,使得该火器在国内外战争中被大规模地运用,最终促进了明中期以后军事战术,军事思想与军事制度的发展,使战争走向了以火器为“军中利器”的新阶段。

但是,它的有效射程与最大射程,迄至今天,东西双方倘无令人满意的文献考证和理性分析,笔者对该时期中外火器史料做了详细耙梳,推断出了其射程的大致范围。

一、佛郎机火炮引入明军之前中国火炮的发展概况明中期以前中国的火器技术与西方同时期火器的发展相比并不理想,中期以后火器制造已落后于西方。

该时期中国火炮的缺陷有:(1)不重视火炮各部尺寸的组合搭配,所制火炮炮身与口径之比不符合“模数”理论,性能低劣。

明初火炮生产量相当可观,铸造工艺也很高超,火炮基本上形成了细长、短粗两种类型,但从史料记载和出土实物的铭文可知,明初甚至直到清代火炮大多是以重量作为衡量其性能优劣的依据,这远远没有以炮身与口径比例搭配为主要性能参数科学合理。

尽管传统中医学有“等身寸”概念,晋代裴秀把“分率”作为制图的六法之首,以及建筑设计方面宋代实行过“材分”制,但在中国古代火器制作中没有产生类似的“模数”概念。

(2)炮管主要以铜为原料制成,显得单薄,为此,增加强箍以防止炸裂。

弹龘药山前装,火绳点火,发射独弹和散弹。

明孝宗弘治年问,中国发明过“毒火飞炮”爆炸龘弹,但其制造技术复杂,费用较高,且使用困难和危险,故后来弃置不用。

(3)火炮的最大缺点是“重而难举,发莫能继”。

如明代军事家戚继光(1528-1587)根据自己多年的实战经验指出:“旧有大将军、发贡等器,体重千余斤,身长难移,预装则日久必结,线眼粗涩,临时装则势有不及,一发之后,再不敢入药,又必直起,非数十人莫举。

火器的起源与历史演变火器,即火药武器,是指利用火药作为威力源的武器装备。

它是人类军事科技发展的重要里程碑,不仅改变了战争形式,而且也促进了人类文明的进步。

本文将介绍火器的起源、历史演变以及影响。

一、火器的起源火器的起源可追溯到公元九世纪的中国唐朝。

唐代织造技术的迅速进步,使得纺织工司称霸当时的世界市场。

但是,为了满足纺织需要,工匠们需要制造较大量的硝酸钾。

硝酸钾是生产火药的重要原料之一。

在火药被发明之后不久,人们就开始利用这种物质进行实验。

据史书记载,唐代宰相李德裕曾经自制火药一百五十斤,冒着人身危险进行了试验。

试验结果成功,这也标志着中国最早的火药的诞生和使用。

二、火器的发展火器的发展跟中国的战争和制造技术密切相关,它的产生和发展历程也算是跌宕起伏、源远流长。

1、基本原理的确立最初,火器由火药筒、火枪、铁炮等简单武器组成,其炮弹装置不便,威力较小,为著名将领李自成起义军的山东信士们使用。

从明代开始,火器逐步完善。

玻璃瓶和黄铜管制成的火器逐渐被铁制火器所代替,铁炮的威力更趋强大。

2、外部形态的变化在火器发展的过程中,形态上也发生了很大的改变。

最初的火器形状单一,后来发展成了手铳、炮筒、轮式炮和鸟铳等多种形态,这些新型火器也逐渐代替了古代兵器。

3、调整运用战术随着火器的使用范围和威力的增加,其运用也发生了很多变化,至18世纪,火器的使用已经进入了实现长距离杀伤的阶段,陆地和海上战争中,火器成为了重要的战斗手段。

三、火器的作用火器在枪炮制造工艺,火药制作、运用以及火炮的射程等方面的创新,催生了中国质量和科技的进步,同时也给当时的政治、军事等领域带来了重大的变革。

1、战斗力的改善随着枪炮和火药的改进,火器的战斗力逐步得到了提高,枪炮武器在单兵武器、阵地设施等技术特点上的优越性逐步被形成。

火器的使用在战斗中强制提示着作战规则,这也在一定程度上提升了指挥作战的效率。

在战争中,火器曾经扮演着关键的角色,对战局的转变有着重要作用。

明朝的兵器与军事技术明朝(1368年-1644年)是中国历史上的一个重要朝代,其期间的兵器与军事技术也经历了不少变革与发展。

本文将对明朝的兵器与军事技术进行探讨,以展示这一时期的武装力量和战争技术的特点。

一、火器的兴起明朝初期,火器作为军事领域的新兴兵器之一,逐渐开始得到广泛应用。

在火器之前,传统的弓箭、刀剑等手持武器依然是军队中主要的装备。

然而,火器的出现给战斗方式带来了重大改变。

1. 火药的引入火器的核心是火药,明朝时期,火药逐渐成为一种重要的军事装备。

火药的引入对于军队而言具有重要的意义。

它不仅可以用于制作火枪、火炮等具体的武器,还能破城、破坚守,对战争方式产生了深远的影响。

2. 火枪的发展火枪作为最早出现的火器之一,对于明朝的兵器技术起到了举足轻重的作用。

早期的火枪制作简单,威力有限,但随着技术的不断改进,火枪逐渐变得更加精细化、稳定性得到提高,成为军队中常见的武器之一。

3. 火炮的应用火炮作为火器的一种,明朝时期得到了广泛运用。

火炮可以炮击敌军,击破城墙,起到战略上的重要作用。

明代的火炮制造与守城攻城战术紧密相关,对城防的摧毁和攻城战斗的胜负产生了重要影响。

二、重要的兵器制造地明朝的兵器制造业得到了长足发展,涌现出了许多有名的制造地。

以下是几个明朝兵器制造的重要地区:1. 江南制造江南是明朝兵器制造的重要地区之一,其地区资源丰富,制造业发达。

如江阴、镇江、苏州等地都是明代制造业的重要中心,兵器制造也是其中之一。

江南制造的兵器大多精细、精确,质量上乘,备受军队重视。

2. 北方兵器制造明朝北方地区也是兵器制造的重要区域,这与北方地区有较多的军队驻防以及边疆战事频繁有关。

如北京、山西、山东等地的兵器制造业非常发达,制造出大量用于城防和战斗的火枪、弓弩等武器。

三、军事技术的发展除了兵器制造,明朝的军事技术也有了长足的发展。

这包括军事战略、指挥系统、阵型战术等多个方面。

1. 军事战略明朝时期,军事战略得到了更加重视,军队的指挥系统完善,战场指挥能力得到大幅提高。

明代的军事科技:火器与火药明代是中国历史上一个非常重要的朝代,其军事科技在世界上也占有一席之地。

其中最引人注目的便是明代的火器与火药技术。

本文将以这个主题为中心,探讨明代的军事科技发展。

一、火器的出现与发展在明代之前,中国已经存在一些原始的火器。

然而,明代的火器技术取得了长足的进步。

明朝初期,火药、火炮和火枪逐渐出现在战场上,并在后来继续不断发展和改进。

1. 火药的应用火药作为最基本的火器材料,起到了重要的作用。

明代的火药主要由硝石、炭素和硫磺组成,制作方法与之前相比有了一定的改进。

火药的出现使得军队能够利用爆炸的威力攻击敌人,增加了战斗的破坏力。

2. 火炮的应用明代的火炮是中国火器的代表之一。

它们通常由铁制成,形状为圆筒状,能够发射铁球等炮弹。

明朝初期的火炮威力相对较低,但随着技术的进步,火炮的射程、精度和威力都得到了提升。

火炮的出现,使得明军在战斗中能够远程攻击敌方阵地,对城墙等防御设施产生巨大威胁。

3. 火枪的应用火枪是明代军队装备的另一种重要火器。

它是一种类似于枪械的武器,能够发射铅弹或铁弹。

明代火枪的制造工艺与火炮类似,但尺寸更小。

火枪的出现,使得士兵能够在战斗中近距离攻击敌人,增加了战斗的灵活性。

二、火器的影响和作用明代的火器技术对当时的军事格局和作战方式产生了重要影响。

1. 增强了攻城能力明代的火炮和火枪在攻城战中发挥了重要作用。

火炮可以轻松摧毁城墙,火枪则可以清除城墙上的射手。

这使得攻城方能够更快速地攻克敌人的防线。

2. 改变了战争策略明代的火器技术改变了传统的战争策略。

以往的战争往往以骑兵和步兵的冲锋为主,而火器的出现使得射击成为了战斗的主要方式。

战斗方式的变化,使得战争更加现代化,也提高了明军的战斗力。

3. 推动了军事科技的进步明代的火器技术在当时来说属于先进水平,是其它国家望尘莫及的。

这使得明朝成为当时世界上最先进的军事大国之一。

同时,火器的出现也推动了其他军事科技的发展,如炮台、火药车等战争器械的出现,进一步提升了明军的作战能力。

明朝的军事改革与火器的普及明朝是中国历史上最后一个封建王朝,也是中国历史上军事改革最为活跃的时期之一。

在明朝时期,军事改革以及火器的普及对于朝政的稳定与国家实力的提升起到了至关重要的作用。

一、军事改革明朝朝廷采取了一系列的军事改革措施,以加强国家的军事实力。

首先,明朝实行了军户制度,将原先军队以及军事力量分散的局面进行整合。

在明初,明太祖朱棣下令进行“屯田”政策,鼓励农民自行开垦土地,农民们作为军户兼职当兵,这样不仅能够保证军队的数量充足,还能增加国家的税收。

此外,军队实行了军额制度,将军队编制规范化,提高了作战能力。

其次,明朝开展了军事制度改革。

明太祖建立了兵部,设立了一套健全的监察体系,对军队进行统一管理。

明成祖朱棣进一步将军事制度完善,设立了卫所制度,设立了内外卫、内外府和驻防等单位,提升了明朝军队的组织和战斗力。

同时,军队实行了军职制度,将军官职务分为九等,严格按照军职等级进行选拔,提高了军队的领导水平和忠诚度。

最后,明朝进行了兵器装备的改革。

明太祖朱棣下令铸造大量的军械,包括铁炮、大炮等各类兵器,有效地提高了军队的火力。

明成祖朱棣对军队进行军备扩充,增加了火器营的配备,进一步提升了军队的火力和作战能力。

二、火器的普及明朝是中国历史上火器使用普及最广泛的时期。

火器的使用使得战场格局发生了巨大的变化,增强了军队的进攻和防御能力。

明朝期间火器的普及主要表现在两个方面。

一方面,明朝政府鼓励民间制造火器。

明代的铁器业比较发达,很多军器坊开始大量铸造火炮、火枪等兵器。

随着火器的制造技术不断提高,民间火器制造业规模不断扩大,火器的普及程度也在逐渐增加。

对于民间来说,拥有火器不仅可以保护自己,还可以增加农田的安全以及抵御外敌。

另一方面,明朝政府鼓励军队装备火器。

在明成祖朱棣的统治下,明朝军队开始装备大量的火器。

明朝的火器配备主要包括火炮、火枪、手铳等,这使得明朝军队在战斗中具备了强大的火力,有效地提高了战斗力。

明代火铳管理制度明代是我国历史上一个重要的时期,这个时期的火器革命对中国社会和军事产生了深远影响。

其中最为突出的就是火铳的出现与发展。

在明代,火铳成为主要的火器之一,对战争的发展起到了重要作用。

而在火铳的使用和管理方面,明代制定了一系列严格的制度,以确保火铳的安全使用和有效管理。

一、明代火铳的使用明代火铳的使用主要分为两种类型:一种是军队使用的火铳,一种是民间使用的火铳。

在军队中,火铳主要是由士兵负责使用的,而在民间,火铳主要是由民间武装和民间保安队使用的。

在明代,士兵使用火铳有一套专门的训练和操作流程。

首先,士兵需要经过严格的选拔和训练,才能成为火铳手。

在训练过程中,士兵需要学会如何装填火铳、瞄准目标、射击等基本技能。

此外,士兵还需要了解火铳的结构和原理,以便在使用过程中能够及时处理故障和问题。

在军队中,火铳主要用于近战作战和城防战。

在近战作战中,士兵可以利用火铳对敌军进行远程打击,有效地削弱敌军的战斗力。

在城防战中,火铳可以被用来进行射楼射城,有效地保卫城池。

在城防作战中,火铳手需要在城墙上稳定地站立并进行射击,这对士兵的勇气和技能都提出了较高的要求。

在民间,火铳主要用于自卫和防身。

在明代,由于社会动荡和战乱频繁,很多地方都出现了武装冲突和盗匪横行。

因此,很多民间武装和民间保安队都配备了火铳,以保护自己和家人的安全。

在民间使用火铳时,士兵同样需要经过一定的训练和操作流程,以确保自己和他人的安全。

二、明代火铳的管理制度在明代,火铳的管理制度非常严格,以确保火铳的安全使用和有效管理。

主要包括以下几个方面:1.火铳的制造和检验在明代,火铳的制造和检验由专门的官方机构负责。

这些官方机构会对火铳进行严格的检验和测试,确保火铳的质量和性能符合标准。

只有通过检验的火铳才能进入军队和民间使用。

2.火铳的登记和管理在明代,火铳的所有权必须进行登记,并由官方机构进行管理。

任何人想要拥有火铳,都必须合法登记,并遵守相关规定。

明代的科技成就和军事优化明代是中国历史上一个伟大的时期,在文化、科技、军事上都取得了巨大的成就。

科技成就和军事优化成为了明代最耀眼的一笔。

本文将重点介绍明代的科技成就和军事优化。

一、科技成就1.海洋航行明代海洋航行被誉为中国古代的最高峰,著名的郑和下西洋就是在明朝时期进行的。

郑和下西洋七次,穿行印度洋、波斯湾、红海和非洲东岸,远航达到肯尼亚、马达加斯加等地,开创了新的航海纪录,为中国的海外贸易打下了坚实的基础。

2.制瓷技术明代是中国制瓷技术的鼎盛时期,著名的景德镇瓷器成为中国传统文化的代表之一。

明代瓷器的釉料和画花都有了很大的创新,制作技术上更加精细,成为世界上最受欢迎的瓷器。

3.农业工具明代农业工具的改进,促进了农业的发展。

铁犁、铁耰、轮耕机等新型农具的发明,提高了农作物的机械化程度,极大地提高了农业生产效率。

明代还出现了许多农业专业术语,如:作物分类、品种鉴别、地理条件选择等,为现代农业技术的发展奠定了基础。

4.印刷技术明代的印刷技术又称为“雕版印刷”,是中国古代印刷技术的又一个高峰。

明代出现了以“严泉窑”为代表的新书法,它不仅简洁大气,且透露出一种文化风格。

另外,在国家意识上,明朝的印刷技术又被广泛用于出版历史、文化、美学等著作,成为一种国家文化主张。

二、军事优化1.火器在军事方面,明代军队装备了大量火器,并灵活运用其在战争中,威慑了日本、蒙古、草原贸易商等各个敌对势力,使中国在东北和蒙古地区保持了较长时间的稳定。

2.防御工事明代在防御工事方面进行了大规模的建设,城墙加固、护城河修整、关隘设卡等措施的出现,有效增强了边防军队的防御能力。

3.统一军队明代是统一军队制度的起源,建立了“官兵分离”、“科举晋升”的制度,使得军队有了一定的体制,士兵之间忠诚度也得到极大提高,为明朝的统治打下了坚实的基础。

4.军事文化在战争中,明朝建立了许多重要的军事文化、战争思维和战争手段。

首先,明代战争思维具有民主化、开明化、文化化和科学化特点,体现了当时中国古代战争思想的一个高峰;其次,明代军队注重文化教育,许多将军都很熟悉《孙子兵法》等军事书籍,使得明朝拥有一支具有才能和文化素养的军队。

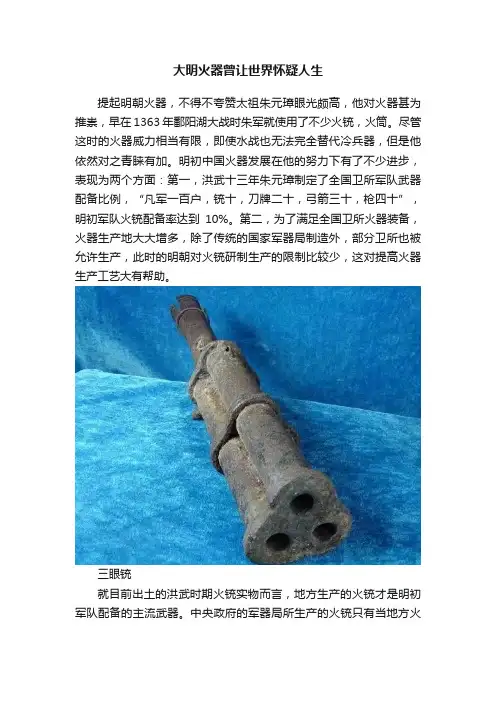

大明火器曾让世界怀疑人生提起明朝火器,不得不夸赞太祖朱元璋眼光颇高,他对火器甚为推崇,早在1363年鄱阳湖大战时朱军就使用了不少火铳,火筒。

尽管这时的火器威力相当有限,即使水战也无法完全替代冷兵器,但是他依然对之青睐有加。

明初中国火器发展在他的努力下有了不少进步,表现为两个方面:第一,洪武十三年朱元璋制定了全国卫所军队武器配备比例,“凡军一百户,铳十,刀牌二十,弓箭三十,枪四十”,明初军队火铳配备率达到10%。

第二,为了满足全国卫所火器装备,火器生产地大大增多,除了传统的国家军器局制造外,部分卫所也被允许生产,此时的明朝对火铳研制生产的限制比较少,这对提高火器生产工艺大有帮助。

三眼铳就目前出土的洪武时期火铳实物而言,地方生产的火铳才是明初军队配备的主流武器。

中央政府的军器局所生产的火铳只有当地方火铳不足时才会调拨补给,而地方可以自产火铳,故而朝廷火铳几乎没有发配给地方军队使用,由此洪武火铳只有地方产的实物,没有中央军器局的。

神机营成祖时期创建了神机营,每次北征也会大量生产火铳,此时火铳的装药环节还发明了一个标准装药勺,这种发明可以大大减少火铳因为装药过少而射程太近或者装药过多造成炸膛的概率。

明初朝廷对重视火器,但朝廷在推广火器时也严密控制最关键的火药技术。

火药配方和火药制造是完全封闭的,由内官监和兵杖局下负责生产火药。

朝廷对火药配方控制过分严密,以至于到今天还没发现完整的明初火药配方(类似希腊火配方失传的悲剧),这种做法造成了火药技术长期得不到提高。

成祖时发展火器的态度已经出现保守倾向,最典型表现就是朝廷禁止各地卫所所在的军器局生产火铳,只有工部的军器局和内府兵杖局才有权利制造火铳,这个做法导致明前期火铳长期得不到改良,以至于永乐十二年(1414年)设计的手火铳在百年后葡萄牙人入侵时还是那副模样,制造技术几乎停滞不前。

火铳成祖之后统治者出于当心火器技术外泄影响其统治,对军队火器配备多持消极态度,《明史.兵四》“宣德五年,敕宣府总兵官谭广:“神铳,国家所重,在边墩堡,量给以壮军威,勿轻给。

有关古代明朝火器介绍文章的作文下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!古代的明朝是中国历史上非常重要的一个时期,火器的发明和应用也在这一时期逐渐兴起,对战争的演变和军事力量的提升起到了关键性的作用。

明朝的军事装备介绍明朝是中国历史上一个著名的朝代,其军事装备在当时具有很高的水平和重要的影响力。

本文将介绍明朝时期的军事装备,从武器、盔甲、战车和军事工程等方面进行探讨。

一、武器1. 弓弩:明朝时期,弓弩作为重要的远程武器,被广泛应用于战争中。

其特点是射程远、威力大,尤其是明朝改良后的重弩更为出色,射程可达百步以上,对敌人形成有效的威胁。

2. 剑刀:明朝时期,官方武器主要以刀剑为主。

其中,官府采用的长刀威力较大,适合近身作战;而普通士兵则使用短兵器如宝剑、匕首等。

明朝的剑刀工艺精湛,既注重美观,又强调实用性。

3. 火器:明朝时期,火器的使用逐渐兴起。

火药、火枪、炮等成为军队装备中的重要组成部分。

明朝的火药制作技术不断发展,火枪的威力也得到了大幅提升。

火器在军事战斗中起到了举足轻重的作用。

二、盔甲1. 甲胄:明朝时期,甲胄主要由铁、皮、木等材料制成,分为轻甲和重甲两类。

官兵通常使用轻甲,一般由锁子甲和鳞甲构成,具有灵活性和防护性。

而重甲则通常是高级将领或官员使用,由硬板甲构成,比轻甲更为坚固。

2. 头盔:明朝的头盔款式繁多,有的采用铁片或装饰性羽毛制作,有的则更注重实用性,采用重型头盔,保护头部不受伤害。

3. 护具:除了甲胄和头盔外,明朝的士兵还配备有护腿、护手、护肩等护具,以提高自身的安全性,减少在战斗中受伤的可能。

三、战车明朝的战车多采用四轮马车,正常情况下由两匹马牵引。

战车上设有弩箭、刀枪等武器,战斗时充当远程火力支援的角色。

战车在战争中发挥了重要作用,成为明朝军队的一种重要军事装备。

四、军事工程明朝时期,军事工程得到了重视。

军事工程包括建造城墙、修筑城堡、挖掘护城河等,目的是加强城市和边塞地区的防御能力。

明朝的城墙工程规模宏大,使边疆地区得到有效的防御,并为军队提供了有利的作战地形。

总结:明朝的军事装备在当时具有很高的水平和重要的影响力。

武器方面,弓弩、剑刀和火器成为关键的武器;盔甲包括甲胄、头盔和护具,注重保护士兵的安全;战车成为远程火力支援的重要角色;军事工程则加强了边塞地区的防御能力。

明朝的兵器制造明代的火器弓弩和兵器发展明朝的兵器制造及明代的火器、弓弩和兵器发展明朝是中国历史上一个辉煌的朝代,其兵器制造和军事技术也取得了重大的进步和发展。

在明代,火器成为主要的战争武器之一,并且弓弩的技术也得到了改良。

本文将探讨明代的兵器制造以及明朝火器、弓弩的发展。

一、明代兵器制造的背景明朝时期,战争频繁,国家对兵器制造的需求量非常大。

由于明政府高度重视军事力量的发展,建立了健全的军事制度和军械制度,致力于兵器制造和军事技术的推进。

二、明代火器的发展火器在明代起初仅作为辅助武器存在,用于增强军队的火力和冲击力。

随着时间的推移,明代的火器开始大规模制造和广泛应用。

1. 火铳火铳是明代最早出现的火器之一,它的出现标志着火器技术的开始发展。

火铳采用铁管,具有单发装置,炮口附有点火装置。

火铳的使用增强了军队的火力,缩小了与敌方的近距离战斗的差距,对明朝的军事力量增强起到了积极的作用。

2. 火箭明代的火箭是在火铳基础上发展起来的,它使用的是多管装置。

火箭的出现使得火器的射程得到了进一步的提高,对敌方阵地的攻击更具威力。

明朝的火箭在军事战争中发挥了重要作用。

3. 火炮明代火炮是火器发展的高峰,主要分为大炮和手炮两种类型。

大炮具有较长的射程和较大的火力,主要用于攻城和防御工事的摧毁。

手炮则更灵活,适用于近身战斗。

明代火炮的发展,使得军队的火力得到了大幅度提升,对于明朝的战争胜利起到了决定性的作用。

三、明代弓弩的发展弓弩作为传统的冷兵器,在明代也得到了一定的改良和进步。

1. 弓弩的材料和结构优化明代的弓弩在材料的选择上更加讲究,弓弩的弦一般采用特制的韧丝制成,经过特殊加工,使得弓弦更加坚韧耐用;弩身则采用优质木材制造,弹性更好。

此外,明代弓弩还进行了结构上的优化,提高了弓弩的拉力和射程。

2. 弓弩的装备和应用明代的弓弩广泛应用于军队,成为主要的射击武器之一。

在战争中,弓弩能够迅速准确地射击目标,对于攻击敌军起到了重要的作用。

中国古代火器发展概论和明代火器介绍中国古代火器的发展可以追溯到唐朝时期,但真正起到决定性作用的是宋朝的发明和应用。

宋朝的火器主要分为两类:投射火器和爆破火器。

投射火器如投石机、弩和火箭等,主要用于远程攻击;爆破火器如焰火和炸药,主要用于近距离攻击。

这两类火器在宋朝时期都有了显著的发展。

火药作为中国古代火器的核心,最早出现在唐朝。

据《唐会要》记载,唐朝时期,丹爐院中曾经炼制过黑色的石晶砂,该石晶砂中含有硝石、炭和硫黄等成分,即后来的火药。

唐朝以此为基础,开始了火药的研究和应用。

到了宋朝,火药的配比得到了进一步改进,使火药的威力得到了大幅提高。

投射火器在宋朝也有了相当的发展。

其中最著名的是宋朝发明的投石机。

据《宋史》记载,宋朝的投石机分为多种类型,如飞石机、连弩、旋石机等。

这些投石机在战争中起到了重要的作用,不仅能够对敌军进行有效的攻击,也可以用于攻坚战中的城墙攻击。

爆破火器方面,宋朝最著名的是焰火的发明和应用。

焰火在宋朝时期主要用于军事上的战略和战术目的。

宋朝的焰火分为多种类型,如纸火器、竹火器、细火器和喷火器等。

这些焰火可以用于制造炸弹、火焰喷射器和发射烟幕等,使军事战斗更加多样化和灵活化。

明代火器介绍:明朝是中国古代火器发展的鼎盛时期,火器在明朝得到了进一步的改进和应用。

在投射火器方面,明朝的弩成为主要的远程攻击武器。

明朝的弩能够以很高的速度射出箭矢,射程远、射击频率快、命中精准,成为明朝军队的重要装备之一在爆破火器方面,明朝的火药威力进一步增强,应用范围也更加广泛。

明朝的火药配方中加入了一些新的成分,如人血、水银等,使火药的爆炸力大大增强。

明朝的火药在战争中得到了广泛应用,不仅用于制造炮弹、火箭等军事武器,也用于制作烟火等民用品。

明朝还发明了新的火器,如火炮和手铳等。

明朝的火炮是中国古代火器发展的一个里程碑,它的出现标志着火器从投射火器向爆破火器的转变。

明朝的火炮主要用于城防和水军战斗,它的威力远远超过了以往的投射火器。

探讨明清时期的火器发展明清时期是中国火器发展最为繁荣的时期之一。

在这个时期,火器的种类不断丰富,技术也不断进步。

本文将探讨明清时期火器的发展,并分析其对军事战争和社会变迁的影响。

一、火器的种类和用途明清时期,火器的种类和用途逐渐多样化。

最为常见的火器包括火箭、鸟铳、手铳、火炮等。

1. 火箭:明朝时期,火箭由西方传入中国,并逐渐在军事上得到应用。

火箭的研制和使用在明清时期逐渐兴起,成为一种重要的战争武器。

火箭能够远距离射击,具有杀伤面广和攻击力强的特点。

2. 鸟铳:鸟铳又称手铳,是一种类似于现代手枪的火器。

它是中国明代独特的火器,其结构简单,容易携带和使用。

鸟铳主要应用于近战和近程射击,对敌人造成极大的伤害。

3. 手铳:手铳是一种创造性的火器,它结合了火药和火箭技术。

手铳的特点是射程远、杀伤力大。

在明清时期,手铳成为步兵的主要武器,对战争的结果产生了巨大影响。

4. 火炮:火炮是明清时期最具威力和影响力的火器之一。

火炮在攻城、围城和海战中发挥着重要作用。

明清时期,火炮的射程、精度和威力都得到了极大的提升,对当时的战争起到了决定性的作用。

二、技术创新与火器发展明清时期,火器的发展与技术的创新密切相关。

火器技术的进步促使火器的性能得到提升,从而使火器在战争中发挥更大的威力。

1. 火药配方的改进:明清时期,火药配方得到改进,使得火药爆炸威力更强。

这一技术创新提高了火器的杀伤力和射程。

2. 炮管制造工艺的改良:明清时期,炮管的制造工艺得到了改良。

采用了精确的铸造技术和合金材料,使得炮管更加坚固耐用,并在射击时保持较高的精度。

3. 枪管的改进:明清时期,枪管的改进也对火器的性能提升起到了重要作用。

采用了更长的枪管,使火器的射程得到了显著提升,并且更容易控制射击的精度。

三、火器对战争的影响明清时期的火器发展对战争产生了深远影响,改变了战争的面貌。

1. 改变了战争形态:火器的出现改变了传统战争的求生方式和作战战术。

明代的武器制造与军事技术清明时节,南方的风徐徐吹来,草木也开始复苏,而在明代的江南水乡,却是战乱再度降临的时刻。

在此期间,武器制造和军事技术也催生出了各种新的变化和发展。

本文将以此为主题,深入探究明代的武器制造和军事技术发展的历史背景、特点及其对当时社会生产和战争战术的影响。

一、历史背景明朝前期,为了稳定国家和维护社会秩序,建立了军队制度。

在16世纪初期,皇帝一直在加强军队的武器装备,以保持其较高的战斗能力。

在明代早期,武器、盔甲的质量和数量得到了显著提高,与此同时,火器的制造也日渐成熟。

在明朝末期,尤其是崇祯年间,战争不断爆发,各种新型武器和战术技术层出不穷,这些武器的使用和应用也与社会和技术发展的进程有着密切的联系。

二、武器制造在明代,武器制造的技术发展得非常迅速,不仅普及化程度高,而且质量也相当可靠。

最具代表性的是明朝的火器制造,火药是其制造的基础。

以火枪为例,火枪的制造方法大体是将铁管与铁制砧板进行熔接成型,然后将铁管打磨成为内部光滑平直的纹路,接着用火药、铜子弹和铅球填充枪膛,最后点燃火药装置便可发射子弹。

火枪的制作过程相对较为繁琐,但制成后其威力也不容小觑。

同时,除了火枪,明朝的战斗机器还有许多其他类型的武器,如弓箭、长枪、戟、盾甲、刀剑等。

其中最有代表性的还是铳炮,这种武器起源于中国明朝之前的蒙古和中亚等地,最早被用于攻城掠地。

不过由于重量较大和复杂性较强等原因,其普及程度并不高。

三、军事技术明代的技术进步不仅体现在武器制造上,还表现在了军事技术上。

在前期,则是主要以“破城之法”为主,即采用种种方法攻克城墙和敌方设施,比较常见的手段包括攻城车、攻城梯、云梯、云梯车等。

明朝晚期,则是以百万雇佣兵为特点,且以散制为主,即每个士兵都可自己武装,无需经过固定的军事管辖系统。

同时,对于新兵的选拔和训练也有了更为科学的规划。

与此同时,明朝还研究发展了许多针对性的战争技术和战术方法。

四、影响与启示明代的武器制造和军事技术发展对当时的社会生产和战争战术有着长期深远的影响。

明朝兵器与军事技术明代军事装备与战术发展明代是中国古代历史上一个非常重要的时期,其军事装备与战术发展对中国军事史产生了深远的影响。

本文将讨论明朝兵器与军事技术的发展,从武器装备、军事组织以及战术策略等方面进行探讨。

一、武器装备的发展在明代,随着社会经济的发展和军事技术的创新,兵器装备得到了快速的发展。

首先是明代火器的出现和应用。

明代最为著名的火器是“神臂弓”,这是一种强力弩弓,射程较远,威力惊人,成为明代战争中重要的利器。

此外,火铳、大炮等火器的应用也逐渐普及,对战场格局和战术打法产生了深远的影响。

其次是明代冷兵器的改进。

明代冷兵器的代表是刀剑和盔甲。

在刀剑方面,著名的武器包括宝刀、宝剑、匕首等。

这些武器不仅在外形上精美华丽,在质量和性能上也有很大提升。

盔甲方面,明代采用了重甲、轻甲等不同类型的盔甲,并增加了一些新的设计,如护腿、护肩等,以提供更好的保护和便利性。

二、军事组织的改革明代对军事组织进行了一系列改革,以提高战斗力和协同作战能力。

首先是军队的编制改革。

明代建立了边防军、禁卫军等不同种类的军队,专门负责国土的防卫和皇室的保卫。

此外,明代还设立了千户制、百户制等中低级军官制度,提升了军队指挥官的能力。

其次是军事训练的改进。

明代注重军队的训练与素质提升,通过加强武术训练、军事教育等手段,提高军人的战斗力和作战技能。

明代还兴办了武学院,培养了大量的军事人才,为中国的军事事业做出了积极贡献。

三、战术策略的创新明代在战术策略方面也进行了一系列创新,以适应不同的战争环境和对手。

首先是明代对野战战术的改进。

明代加强了对地势、气候等因素的研究,探索了适应不同地域和季节的作战方式。

例如,在山地作战中,明军采取了山地纵深防御、埋伏等战术,有效地应对了敌人的进攻。

其次是明代对城防战术的改进。

明代加强了对城墙、城门等防御设施的建设和维护,同时注重培养士兵的城防战斗力。

明代的城防战术在一些重要战役中发挥了重要作用,保卫了国家的安全。

明代火器的发展及其对军事领域的影响

摘要:明代创制精良的各种火器是我们祖先富于创造,长期探索获得的,是我国古代人民劳动和智慧的结晶,为我国珍贵的科学文化遗产。

其中火器研制者创造的火器技术,为近代火器技术的发展,启发了思路。

同时明代火器与火器部队的出现,极大地改革了传统的作战思想,为中国军事向近代的演变奠定了重要基础。

关键词:明代;火器;编制装备;训练内容;战法变革

公元1368年明太祖朱元璋统一全国后,伴随社会经济的增长,矿冶业和手工业的发展,中西方科学技术的交流,以及外族的不断侵扰,火器得到了快速的发展。

这在我国火器发展史上史空前的。

由于火器的大量制造和使用,使得明代火器技术思想的成熟和火器的大发展,逐渐形成了火器科学技术理论体系,包括了火器制造与使用的许多理论和技术问题,诸如钢材冶炼,火药配置,制造火器,因器练兵等问题。

可以说明代火器的不断创新和发展对明代军事的影响是巨大和深远的。

一、明代火器的发展

1、对火药配方的认识

茅元仪著《武各志》载:“虽则硝、硫之悍烈,亦籍飞灰而匹配,验火性之无戒,寄诸缘而合会。

硝则为君而硫为臣,本相须以有为……亦并行而不悖,唯灰为之佐使,……”。

又说:“硝性坚而硫性横。

”何汝宾在《兵录·火攻药性》中说:“硝,硫为之君,木灰为之臣,诸毒药为之佐,诸气药为之使。

”两者用君臣佐使的关系比喻硝,硫,

灰等成份在火药中所处的不同地位,阐述了硝,硫,灰在火药中的不同火攻特性和作用,说明他们之间只有配伍得当才有火攻之妙。

赵士桢还针对空气温度对火药组配比率的影响,在《神器谱或问》中率先提出根据地区气候燥温之别,组配硝,硫,灰量。

要求在配制火药时要“权度我中华九边,沿海之宜,再较晴明、阴雨、凉爽、郁蒸之候,备科制药,一如秦民之守秦法,是亦足称用兵得算。

”上述这些都表明,当时对火药配方的定性定量的认识,已经具有一定程度的科学性,也为当时配制火药提供了理论依据。

2、火药的配制工艺

(1)制硝法

茅元仪在《武备志》中载:“提硝用泉水或河水、池水,如无以上二水,或甜井水。

用大锅添七升水,下硝百斤。

……再烧一煎,出在瓷瓮内,泥沫沉底,净硝其中。

放一、二日,澄去盐碱水,刮去底泥,用天日晒干。

宜在二、三、八、七月,余月严寒不宜。

”中国天然硝杂质较少,硝酸钾含量较高,故用水溶后出去在上面漂浮的杂物,再熬炼溶液使之再结晶,并多次重复操作,即可从溶液中结晶出更纯的硝。

(2)制硫法

茅元仪在《武各志》载:提黄,每锅用水五、六碗,烧滚,然后下黄三、四十斤,煎开。

出在瓷盆内,澄一日,去黄底坐加水入锅,在煎澄,通用黄硝。

又日,用好硫磺十斤,将麻油先制,去油后用。

去硫磺内油法,先将硫打豆料样碎块,每斤硫磺用麻油二斤,入锅烧

滚,再下青柏叶,然后入硫磺在滚油内。

待油面含上黄泡起至半锅,随取起,安在冷水盆内,倒去硫上黄油,净硫凝,一并在锅底内者是。

取起打碎,入柏枝汤内煮,洗净听用。

依载,向锅内加水,待煮沸至100℃时下硫,煎开使之熔化,剔去上浮杂质,再澄,仍取上部,这样反复取便使硫呈纯净状态。

这种通过蒸馏法从黄铁矿中提取硫,经再结晶法提制,硫的纯度已经很高了,基本上可达到制造火药的要求。

(3)制碳法

木炭是火药中的可燃剂,主要由化学元素碳组成,其质量优劣影响火药的燃烧速度。

因此选择木炭,材质上要求柔软,含纤维结构多,很少有树脂,而且碳化前必须去节去皮,以春天嫩枝为最好,自然烘干。

焙制成炭,碾成粉末,同硝,硫混合一起,按确定的比例拌合,配制成火药。

(4)配置成火药

关于配制火药的工艺,茅元仪在《武各志》中作了叙述,即将提炼过的硝,硫,炭按配制火药的要求,称准分量,按配量比例,“分作三槽,定碾五千八百遭出槽,每药三斤,用好酒一斤,成泥,仍下槽内再碾百槽,出槽,拌成粒如黄豆大或绿豆大,须入手心燃之,不觉热方可.”接下又说:“将硝,硫,碳个研为末,照数兑合一处,用水两碗,下在木臼,木杵舂之。

不用石舂者,恐有火也。

每一臼舂可万杵。

若舂干,加水一碗,又舂,以细为度。

好清水舂,换出硝中碱气至尽……若添水舂至十数次一者,则将一分堆于纸上,用火燃之,药去而纸不伤。

”则是合格制品。

茅元仪在总结火药制造技术要领时,

精辟地写道“合药不厌精,碾药不厌细,捶打不嫌多,筑虚最所忌”,同时也注意到了生产中的安全问题,如用木杵防止产生火星而燃爆。

3、火器的制造方法

赵士桢在《神器谱》中介绍了制枪炮用的冶炼法:将铁放在炉中冶炼时,先“用稻草戳细杂黄土频洒火中,令铁尿自出,炼至五六火,用黄土和作浆,入稻草浸一二宿,将铁放在浆内,半日取出,再炼,须炼至十火之外,生铁十斤,炼至一余斤,方熟。

”茅元仪在《武各志》中载制炮用钢冶炼法:“制威远炮,须用闽铁,晋铁次之,炼铁炭火为上,煤次之,铁在炉,用稻草戳细杂黄土频洒火中,令铁尿自出。

炼至五六火,用黄土和作浆,用稻草浸一、二宿,将铁放在浆内,半日取出再炼,须炼至十火外,生铁五七斤,炼至一斤,方熟。

”由此可知明代的制炮用铁已经开始用钢。

但是由于技术的局限性,含碳量仍较高。

焦勖在《火攻挈要·造作铳模诸法》中介绍铸炮其法是在铸炮前先制作炮身的外模和内模。

他认为:“外模用干久楠木和杉木”作材料,按所铸火炮各个部分的外形尺寸制成模型安装在炮上,尔后“用上好胶黄泥和筛过的细沙按二八相掺,或用本色砂泥亦可,用羊毛抖开,参入泥内和匀作径,”逐次涂在炮模上,“每次约可寸许涂匀”,并选用粗如手指,长与炮身相等的铁条“从头迷缠至尾,均匀箍紧,再涂泥,经数月风干后即成火炮外模”,“干毕,将木心敲出,用炭火入模内”,在泥模内微烧,便成为火炮外模,“听候下窑铸造。

内模制作;模心用铁,照本铳空径长短打成铁心,”其铁心之头部长出炮身

三尺,以便栓绳提放之用。

内模制成后封干待用。

铸炮时,用起吊装置将外模吊套于内模之外,用两模轴心合一,便是炮管厚度,而后用青铜或钢铁溶液浇铸两壁之间的空隙,冷却后除去内外模,最后再加工成合用的火炮。

焦勖所用的有模铸造法浇铸火炮较茅元仪所用的分段锻接法是更加先进的,铸成的火炮整体机械强度也较高,在当时是提高炮筒性能的一种新式铸炮法,但是由于所用铁本身机械性能(导热性高,受热后易膨胀,强度降低)及发射时填药量不稳定导致火炮连续发射后易炸膛。

因此明代对火炮的应用多为一次发射和数次发射,难以形成持续的密集火力,从而对战术思想产生相应的影响。

二、火器技术的发展对军事的影响

由于明代火器不断仿制外来枪炮和对各种传统火器进行改进和创新,出现了许多新型火器,使军事领域的各个方面都产生了较大变革。

1、军队编制装备的变革

首先这一变革以戚继光的水兵营,步兵营,骑兵营,车营,辎重营的变革最为明显。

据《纪效新书》和《练兵实纪杂记》所载,火器手的人数占军队编制的比例由洪武年间的10%增长到50%;骑兵营火器装备率为38.7%,车营火器装备率为41%,辎重营为58%。

比例大幅度增长。

其次军队的体制编制是以它所拥有的武器装备为前提的,任何一种先进武器装备的出现和大量使用,都会促使军队产生与其相适应的组织结构。

随着火器的新发展和战争中的普遍应用,引起明代

军队内部结构和编制体制的变化,这种变化最明显的表现在明代创建了专门的火器部队。

组建神机营,使火器兵逐步从步兵中分离出来,形成了独立的兵种。

组建火器车营,较好的解决了火器的机动作战问题。

车营有重车营、轻车营和车步骑营几种编组形式。

车营实为火器营。

火器既有战车屏蔽,又可因车而便于机动作战。

车步骑营作为炮兵,骑兵,步兵诸兵种合成部队的一种形式,是火器发展到一定阶段的产物,代表着一种新的战斗力,它在中国乃至世界军事历史上都具有重要意义。

2、军事训练内容的变革

这种变革的主要训练内容包括对仿制的佛朗机、鸟铳,新创制的虎蹲炮、将军炮等各类火器的使用训练。

茅元仪所述:“火器既精必当尽法教演,置坚厚木牌一座,高五尺,阔一尺,油黑色,中小红园牌一面,径五次,初放打由五六十步渐至百步及百余步外,以次渐加,中牌者破格后赏。

”在练兵思想上以戚继光练兵最具有代表性,他的可贵之处在于因敌因地制宜,根据不同敌情,地形,确定训练内容和方法。

“南方多薮泽,不利驰逐,敌善用倭刀,长于步战,惯于伏击,常小股多路进攻。

”于是戚继光创制了鸳鸯阵法,注重基本阵型和阵型变换的训练。

隆庆元年鞑靼再次叩关,遂调戚继光赴蓟州统兵,戚继光根据敌善骑射和蓟州一带地理特点,认为“寇入平原,利车战。

在近边,利马战。

在边外,利步战。

三者迭用,乃可制胜”。

因此,他便注重车战和骑术训练。

在这种训练中,采取车、步、骑合用,创制七个车营,每营以车兵、步兵、骑兵建制,配置火器和兵器,按照

实战要求协同作战的练兵。

上述训练内容的变革,正是明代火器不断发展的结果。

三、明代对于火器发展和运用的启示

明代火器的大量使用,以及火器部队创立所产生的新战法和趋于近代的战术精神,曾在当时的战场上经受过了考验,取得了成功,证明了明代火器不断发展对军事领域产生的相应影响符合了客观事实和战争规律。

虽然由于火器的种类、数量和质量,都还未发展到完全冲出冷兵器时代,没能最终挽救明朝灭亡的终局,但这种重视火器研制与使用的精神,代表着明代军事思想的发展方向。