1958年8月1日 我国第一台数字电子计算机M103诞生

- 格式:doc

- 大小:12.00 KB

- 文档页数:2

首台计算机103机工作影像浮出上世纪50年代,党中央、国务院启动中国的计算机事业,“定规划、育人才、建机构、造设备、促应用”,成为国策,电子计算机是“国之重器”。

遗憾的是许多工作过程没有记录下来,自行建造的计算机也缺失影像。

就是媒体和企业拍照了少量照片,也多有丢失。

我们曾经拥有过,盼望终究能够浮出。

1958年8月1日,仿制苏联的M-3机,命名103机调试成功,先运行了4条指令。

据汤蓉文说还计算了开方根号2,用打印机打出来1.4142。

幸好中科院计算机将工程组长张梓昌先生拍照的一些照片保存了下来。

但是,新华社也及时来拍照并做了报道,几十年后就离开了大家都视线。

幸亏当时在场的陈长林先生一直记得此事,将报道和照片提供给了本公众号。

陈长林先生发来的报纸片段与说明。

【图注】中国科学院计算技术研究所和有关单位试制成功的[八一]型通用数字电子计算机已开始工作。

新华社记者李基祿摄1958年8月3日《北京晚报》《光明日报》有报道及刊出同一照片。

前排坐者103机工程组长张梓昌,后排左1董占球、左2陈长林、左3柳浦生、左4杨天行。

陈长林先生保留并提供。

1958年的报道和新闻照片:我国计算技术学科建立的标志—第一架通用数字电子计算机制成新华社1958年8月2日讯国产第一架小型通用数字电子计算机在苏联的技术援助下昨晚制成。

它安装在北京中国科学院计算技术研究所里。

它是计算技术研究所、北京有线电厂和其他有关单位合作制成的。

这项研究成果标志着我国计算技术这门空白学科已经开始建立起来。

这架名为[八一]型的通用数字电子计算机由几万个零件构成,其中包括近四千个半导体鍺二极管和八百个电子管。

它的制造和调整过程比模拟电子计算机要困难复杂得多;它的使用范围比模拟电子计算机广泛得多,计算结果的精确度远胜于模拟电子计算机,可以达到九位数字。

而模拟计算机只能达到三位。

这一类型的通用数字电子计算机可以进行大量数据及复杂问题的计算。

现在安装在计算技术研究所的这架计算机正在准备解决许多题目的计算问题,如短期天气数值预报(比普通天气预报要精确得多)的研究方案,大地测量平差问题,水壩应力分析,河床不稳定流,空气动力学等方面的计算和其他工程设计。

第一章计算机基础1、计算机的发展阶段经历了五个大阶段,分别为大型机阶段、___小型机____、微型机、__客户机/服务器、互联网阶段。

计算机发展阶段分为第一代电子管阶段、第二代晶体管阶段、第三代中小规模集成电路、第四代大规模集成电路计算机。

2、我国于1958年8月1日研制成功第一台电子管计算机——103 机。

1959年10月我国又研制成功通用大型电子管计算机——104 机,它为我国尖端武器的研制做出了重大贡献。

我国研制的第一台小型机是1973年研制的DJS-100 。

3、自1969年美国国防部的APPANET(阿帕网)开始运行,计算机广域网迅速扩展起来。

1983年TCP/IP证实成为APPANET的协议标准,这标志着APPANET演变成为Internet,从此Internet开始突飞猛进的发展。

4、1991年6月我国第一条与国际互联网连接的专线建成。

它从中国科学院高能物理物理研究所接到美国斯坦福大学的直线加速器中心。

到1994年我国实现了采用TCP/IP协议的国际互联网的全功能连接,可以通过主干网接入因特网。

在C/S结构中如果服务器处理能力强而客户机处理能力弱,我们称为瘦客户机/胖服务器。

5、辅助工程包括:计算机辅助设计CAD、计算机辅助制造CAM、计算机辅助工程CAE、计算机辅助教学CAI、计算机辅助测试CA T。

6、计算机的硬件组成可以分为四个层次:第一层是芯片;第二层是板卡;第三层是设备;第四层是网络。

7、现在,人们把计算机分为服务器、工作站、台式机、笔记本计算机、手持设备五大类。

8、原则上,过去的小型计算机、大型计算机甚至巨型计算机都可以当做_____使用,事实上今天的巨型计算机也是由数量众多的处理器芯片构成的。

9、(1)服务器按应用范围划分,有入门级服务器、工作组级服务器、部门级服务器、和企业级服务器四类。

(2)按服务器采用的处理器体系结构(也就是服务器CPU所采用的指令系统)划分,有CISC服务器、RISC服务器、VLIW 服务器三种。

我国第一台电子计算机诞生于哪

一年

1956年,国家成立中科院计算技术研究所筹备委员会,科研人员开始对计算机技术快速地消化吸收。

国营738厂用时8个月,完成了第一部计算机的制造工作。

1958年8月1日,这部计算机完成了四条指令的运行,宣告中国人制造的第一架通用数字电子计算机的诞生。

虽然起初该机的运算速度仅有每秒30次,但它也成为我国计算技术这门学科建立的标志。

103机研制成功后一年多,104机问世,运算速度提升到每秒1万次。

1964年,第一部由我国完全自主设计的大型通用数字计算机119机研制成功,运算速度提升到每秒5万次。

随后我国计算机的研发不断加速和升级,并创造着更多的第一。

1973年,我国第一部百万次集成电路大型计算机150机研制成功。

紧接着1983年,我国第一部每秒运算亿次级计算机“银河一号”问世,它将我国带入了研制巨型机国家的行列。

中国计算机故事

中国计算机故事可以追溯到上世纪50年代末期。

当时,中国面临着计算机技术的巨大空白,国内计算机研究几乎一片空白,计算机技术也被国外列强垄断。

1956年,中国科学院成立了第一个计算机研究所--计算技术研究所,标志着中国计算机事业的开始。

1958年,中国第一台电子计算机--103机诞生,这是中国自主设计、自主制造的第一台电子计算机,标志着中国计算机技术进入了自主设计和制造的阶段。

1960年代,中国计算机事业进入了发展的快车道。

1964年,中国第一台大型计算机--109机研制成功,标志着中国计算机技术进入了大型计算机的时代。

1970年代,中国开始研制微型计算机,1978年,中国第一台微型计算机--华山一号问世。

1980年代,中国计算机事业进入了高速发展的阶段。

1983年,中国第一台商用微型计算机--中华一号问世,标志着中国计算机产业进入了商业化发展的阶段。

1984年,中国第一台PC机--长城0515问世,开启了中国PC机时代。

1990年代,中国计算机事业进入了全面发展的阶段。

1993年,中国

成为世界上第三大计算机市场。

2000年代,中国计算机事业进入了信息化时代,计算机技术得到广泛应用,信息化水平大幅提升。

今天,中国已经成为世界上最大的计算机市场和计算机制造基地之一,中国的计算机技术和产业已经取得了巨大的发展和进步,成为全球计算机领域的重要力量。

中国超级计算机发展史中国超级计算机发展历史超级计算机通常是指由数百数千甚至更多的处理器(机)组成的、能计算普通PC 机和服务器不能完成的大型复杂课题的计算机。

作为高科技发展的要素,超级计算机早已成为世界各国经济、国防、科研方面的竞争利器。

经过我国科技工作者几十年不懈地努力, 我国的高性能计算机研制水平显著提高,成为继美国、日本之后的第三大高性能计算机研制生产国。

世界上第一台数字电子计算机诞生于1946年,中国电子计算机的科研、生产和应用是从上世纪五十年代中后期开始的。

1956年,周总理亲自主持制定的《十二年科学技术发展规划》中,就把计算机列为发展科学技术的重点之一,并筹建了中国第一个计算技术研究所——中国科学院计算技术研究所。

1957年,哈尔滨工业大学研制成功中国第一台模拟式电子计算机。

1958年8月1日,我国第一台数字电子计算机——103机诞生。

1965年,中国自主研制的第一块集成电路在上海诞生,仅比美国晚了5年。

在此后的岁月里,尽管国外对我国进行技术封锁,但这一领域的广大科研工作者和工人阶级,发扬自力更生和艰苦奋斗的精神,依靠自己的力量建起了中国早期的半导体工业,掌握了从拉单晶、设备制造,再到集成电路制造全过程,积累了大量的人才和丰富的知识,相继研制并生产了DTL、TTL、ECL等各种类型的中小规模双极型数字逻辑电路,支持了国内计算机行业。

当时具备这种能力的国家除中国外,只有美国、日本和苏联。

我国的超级计算机研制起步于60年代。

到目前为止,大体经历了三个阶段:第一阶段,自60年代末到70年代末,主要从事大型机的并行处理技术研究;第二阶段,自70年代末至80年代末,主要从事向量机及并行处理系统的研制;第三阶段,自80年代末至今,主要从事MPP系统及工作站集群系统的研制。

经过几十年不懈地努力, 我国的高端计算机系统研制已取得了丰硕成果,“银河”、“曙光”、“神威”、“深腾”等一批国产高端计算机系统的出现,使我国成为继美国、日本之后,第三个具备研制高端计算机系统能力的国家。

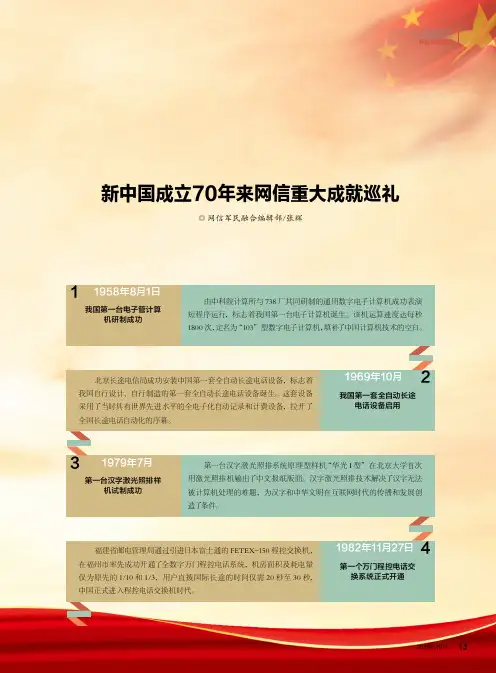

我国第一台电子管计算机研制成功第一台汉字激光照排样机试制成功我国第一套全自动长途电话设备启用第一个万门程控电话交换系统正式开通由中科院计算所与738厂共同研制的通用数字电子计算机成功表演短程序运行,标志着我国第一台电子计算机诞生。

该机运算速度达每秒1800次,定名为“103”型数字电子计算机,填补了中国计算机技术的空白。

第一台汉字激光照排系统原理型样机“华光I 型”在北京大学首次用激光照排机输出了中文报纸版面。

汉字激光照排技术解决了汉字无法被计算机处理的难题,为汉字和中华文明在互联网时代的传播和发展创造了条件。

北京长途电信局成功安装中国第一套全自动长途电话设备,标志着我国自行设计、自行制造的第一套全自动长途电话设备诞生。

这套设备采用了当时具有世界先进水平的全电子化自动记录和计费设备,拉开了全国长途电话自动化的序幕。

福建省邮电管理局通过引进日本富士通的FETEX-150程控交换机,在福州市率先成功开通了全数字万门程控电话系统,机房面积及耗电量仅为原先的1/10和1/3,用户直拨国际长途的时间仅需20秒至30秒,中国正式进入程控电话交换机时代。

新中国成立70年来网信重大成就巡礼◎◎网信军民融合编辑部/张辉131969年10月1982年11月27日241958年8月1日1979年7月第一颗地球同步轨道试验通信卫星成功发射“八纵八横”光缆骨干网建成HJD04型程控数字交换机研制成功中国首次实现与国外的计算机联网中国全功能接入世界互联网第一款通用CPU 芯片研制成功“东方红二号”试验卫星是中国第一颗地球静止轨道通信卫星,可在每天24小时内进行全天候通信,包括电话、电视和广播等各项通信试验,开启了使用我国自己的通信卫星进行卫星通信的历史,中国成为世界上第五个掌握卫星通信技术的国家。

总长7万多公里,覆盖神州大地的“八纵八横”光缆干线网络提前两年建成。

“八纵八横”光缆骨干网覆盖了我国全部省、市、自治区(除港、澳、台外)首府和所有地、市以及大部分县(市),构建了全国范围内的光纤通信网络,奠定了中国信息高速公路的基础。

电子计算机的发展史1946年2月14日,在美国宾夕法尼亚大学的莫尔电机学院, 世界上第一台现代电子计算机“埃尼阿克”(ENIAC)。

这个庞然大物占地面积达170平方米,重达30吨。

1958年8月1日研制成功了我国第一台数字电子计算机。

这台运算速度为每秒30次的电子管计算机,填补了我国现代电子计算机的空白。

第一代(1946~1957年)是电子计算机,它的基本电子元件是电子管,内存储器采用水银延迟线,外存储器主要采用磁鼓、纸带、卡片、磁带等。

由于当时电子技术的限制,运算速度只是每秒几千次~几万次基本运算,内存容量仅几千个字。

程序语言处于最低阶段,主要使用二进制表示的机器语言编程,后阶段采用汇编语言进行程序设计。

因此,第一代计算机体积大,耗电多,速度低,造价高,使用不便;主要局限于一些军事和科研部门进行科学计算。

第二代(1958~1970年)是晶体管计算机。

1948年,美国贝尔实验室发明了晶体管,10年后晶体管取代了计算机中的电子管,诞生了晶体管计算机。

晶体管计算机的基本电子元件是晶体管,内存储器大量使用磁性材料制成的磁芯存储器。

与第一代电子管计算机相比,晶体管计算机体积小,耗电少,成本低,逻辑功能强,使用方便,可靠性高。

第三代(1963~1970年)是集成电路计算机。

随着半导体技术的发展,1958年夏,美国德克萨斯公司制成了第一个半导体集成电路。

集成电路是在几平方毫米的基片,集中了几十个或上百个电子元件组成的逻辑电路。

第三代集成电路计算机的基本电子元件是小规模集成电路和中规模集成电路,磁芯存储器进一步发展,并开始采用性能更好的半导体存储器,运算速度提高到每秒几十万次基本运算。

由于采用了集成电路,第三代计算机各方面性能都有了极大提高:体积缩小,价格降低,功能增强,可靠性大大提高。

第四代(1971年~日前)是大规模集成电路计算机。

随着集成了上千甚至上万个电子元件的大规模集成电路和超大规模集成电路的出现,电子计算机发展进入了第四代。

1958年,中科院计算所研制成功我国第一台小型电子管通用计算机103机(八一型),标志着我国第一台电子计算机的诞生。

1965年,中科院计算所研制成功第一台大型晶体管计算机109乙,之后推出109丙机,该机为两弹试验中发挥了重要作用;1974年,清华大学等单位联合设计、研制成功采用集成电路的DJS-130小型计算机,运算速度达每秒100万次;1983年,国防科技大学研制成功运算速度每秒上亿次的银河-I巨型机,这是我国高速计算机研制的一个重要里程碑;1985年,电子工业部计算机管理局研制成功与IBM PC机兼容的长城0520CH微机。

1992年,国防科技大学研究出银河-II通用并行巨型机,峰值速度达每秒4亿次浮点运算(相当于每秒10亿次基本运算操作),为共享主存储器的四处理机向量机,其向量中央处理机是采用中小规模集成电路自行设计的,总体上达到80年代中后期国际先进水平。

它主要用于中期天气预报;1993年,国家智能计算机研究开发中心(后成立北京市曙光计算机公司)研制成功曙光一号全对称共享存储多处理机,这是国内首次以基于超大规模集成电路的通用微处理器芯片和标准UNIX操作系统设计开发的并行计算机;1995年,曙光公司又推出了国内第一台具有大规模并行处理机(MPP)结构的并行机曙光1000(含36个处理机),峰值速度每秒25亿次浮点运算,实际运算速度上了每秒10亿次浮点运算这一高性能台阶。

曙光1000与美国Intel公司1990年推出的大规模并行机体系结构与实现技术相近,与国外的差距缩小到5年左右。

1997年,国防科大研制成功银河-III百亿次并行巨型计算机系统,采用可扩展分布共享存储并行处理体系结构,由130多个处理结点组成,峰值性能为每秒130亿次浮点运算,系统综合技术达到90年代中期国际先进水平。

1997至1999年,曙光公司先后在市场上推出具有机群结构(Cluster)的曙光1000A,曙光2000-I,曙光2000-II超级服务器,峰值计算速度已突破每秒1000亿次浮点运算,机器规模已超过160个处理机,1999年,国家并行计算机工程技术研究中心研制的神威I计算机通过了国家级验收,并在国家气象中心投入运行。

一年级必学那些我国第一知识第一代歼击机:歼-51956年7月19日,一架银白色的喷气式歼击机腾空而起,我国自主生产的第一代喷气式歼击机歼-5首飞成功。

第一部国产电子计算机:1031958年8月1日,国产计算机103机完成了四条指令的运行,宣告中国人制造的第一部通用数字电子计算机的诞生。

第一颗原子弹爆炸成功:1964年10月16日15时,巨大的蘑菇云在新疆罗布泊荒漠腾空而起,中国第一颗原子弹爆炸成功。

第一颗人造卫星:东方红一号1970年4月24日,东方红卫星按计划时间成功发射升空。

《东方红》乐曲响彻太空。

让全世界听到了中国卫星的声音。

第一艘核潜艇成功下水:1965年8月,我国第一代核潜艇正式开始研制。

没有电脑,仅有一台手摇计算器,靠拉计算尺、打算盘,1970年8月30日,核潜艇陆上模式堆实现了满功率运行。

之后仅仅四个月,1970年12月26日,我国自主研制的第一艘核潜艇成功下水。

1974年8月1日,第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式编入海军战斗序列。

第一个大科学装置:北京正负电子对撞机1988年10月16日,在全国数百个单位、上万人的精心研制、安装调试下,北京正负电子对撞机终于实现了正负电子的对撞。

第一个计算机中文信息处理系统:四十多年前,我国的书刊、报纸等出版印刷行业,主要靠铅制的活字印刷术。

1975年,当时还在北大当教员的王选用“参数表示规则笔画,轮廓表示不规则笔画”这种独一无二的方法,把几千兆的汉字字形信息,大大压缩后存进了只有几兆存储量的计算机,这是新中国在世界上首次把精密汉字存入了计算机。

王选团队又采用当时国外尚无产品的激光照排技术,经过四年的连续攻关,成功从计算机里输出了汉字。

后来,汉字激光照排系统不仅风靡全国,还出口到日本和欧美等发达国家。

如今,计算机不仅可以模仿手写笔迹造字,还可以写文章、作诗。

2018年,手写体字库自动生成等技术进入应用阶段。

国产第一台计算机诞生在哪一年?偶然在哪里看到说国产第一台大型通用计算机型号是DJS-1,好奇搜索了这段历史。

定名为DJS-1型的计算机,是诞生在1958年,是我国第一台数字电子计算机,也叫103机。

1958年8月1日,103机诞生,平均运算速度为每秒30次。

经改进配置了磁心存储器,计算机的运算速度提高到每秒1800次。

1959年10月1日,104机宣布诞生,是我国第一台大型通用数字电子计算机,平均每秒运算1万次,接近当时英国、日本计算机的指标,定名为DJS-2型计算机。

(资料赛迪网)技术在传承。

很棒!下面的资料来自于中国科学院计算技术研究所(/)第一代电子管计算机研制(1958-1964年)我国从1957年开始研制通用数字电子计算机,1958年8月1日该机可以表演短程序运行,标志着我国第一台电子计算机诞生。

为纪念这个日子,该机定名为八一型数字电子计算机。

该机在738厂开始小量生产,改名为103型计算机(即DJS-1型),共生产38台。

103机1958年5月我国开始了第一台大型通用电子计算机(104机)研制,以前苏联当时正在研制的БЭСМ-II计算机为蓝本,在前苏联专家的指导帮助下,中科院计算所、四机部、七机部和部队的科研人员与738厂密切配合,于1959年国庆节前完成了研制任务。

104机在研制104机同时,夏培肃院士领导的科研小组首次自行设计于1960年4月研制成功一台小型通用电子计算机-107机。

107机1964年我国第一台自行设计的大型通用数字电子管计算机119机研制成功,平均浮点运算速度每秒5万次,参加119机研制的科研人员约有250人,有十几个单位参与协作。

119机第二代晶体管计算机研制(1965-1972年)我国在研制第一代电子管计算机的同时,已开始研制晶体管计算机,1965年研制成功的我国第一台大型晶体管计算机(109乙机)实际上从1958年起计算所就开始酝酿启动。

在国外禁运条件下要造晶体管计算机,必须先建立一个生产晶体管的半导体厂(109厂)。

计算机考试之三级(网络技术)笔试模拟题及答案解析290 选择题第1题:我国研制成功第一台通用电子管103计算机是在( )。

A.1957年B.1958年C.1959年D.1960年参考答案:B答案解析:我国于1958年8月1日研制成功第一台电子管计算机——103机。

1959年10月我围又研制成功通用大型电子管计算机——104机,它为我国尖端武器的研制作出了重大贡献。

第2题:计算机种类繁多,按照“现实的分类”,可以将计算机分为( )。

A.台式机、便携机、掌上机3种类型B.巨型机、大型机、中型机、小型机和微型机5种类型C.服务器、工作站、台式机、便携机、手持设备5种类型D.大型主机、小型计算机、个人计算机、工作站、巨型计算机和小巨型机6种类型参考答案:C答案解析:1989年,IEEE根据计算机种类的演变过程和发展趋势,把计算机分为六类:大型主机、小型计算机、个人计算机、工作站、巨型计算机和小巨型机;按照“现实的分类”,可以将计算机分为服务器、工作站、台式机、便携机、手持设备5种类型。

第3题:奔腾芯片的哈佛结构是指( )。

A.内置U、V两条流水线B.细化流水,提高主频C.内置一个目标分支缓存器D.指令与数据分开的两个缓存参考答案:D答案解析:哈佛结构是指指令和数据分开,经典奔腾处理器有两个8KB的超高速缓存,一个用于缓存指令,一个用于缓存数据。

第4题:以下关于主板分类的说法,错误的是( )。

A.可以按生产厂家分类B.可以按CPU芯片分类C.AT主板、Baby-AT主板、ATX主板是按主板的规格分类的D.TX主板、LX主板、BX主板是按扩展槽分类的参考答案:D答案解析:选项A),按生产厂家分类有联想主板、华硕主板等;选项B),按CPU芯片分类.可分为486主板、奔腾主板等;选项C),AT主板、Baby-AT主板、ATX主板是按主板的规格分类的;选项D),TX主板、LX主板、BX主板是按芯片集分类的。

第5题:计算机软件分系统软件和应用软件两大类,其中处于系统软件核心地位的是( )。

1958年8月1日我国第一台数字电子计算机M103诞生

作者:

来源:《中国计算机报》2009年第35期

1958年8月1日,我国第一台数字电子计算机——M103诞生。

它的平均运算速度为每秒30次。

经改进,配置了磁心存储器后,计算机的运算速度提高到每秒1800次。

这台计算机的诞生,凝聚了我国无数科研人员的心血。

1946年,世界上第一台数字电子计算机在美国诞生。

此时,我国的世界数学大师华罗庚教授和原子能事业的奠基人钱三强教授都十分关注这一新技术。

从1951年起,他们先后聚集国内外相近领域人才加入到中国的计算机事业中。

在大师们的努力和前苏联专家的帮助下,由原七机部张梓昌高级工程师领衔研制的中国第一台数字电子计算机M103在1958年交付使用。

随后,由张效祥教授领衔研制的中国第一台大型数字电子计算机M 104在1959年也交付使用。

在M104机上建立的、中国第一个自行设计的编译系统也于1961年试验成功。

M103/M104机相继问世后,我国已经初步掌握了计算机技术。

此后,在科研人员的努力下,我国计算机研发水平发展迅速。

在103机、104机研制成功之后不久,我国第一台自行设计而且成功运转的通用电子计算机107计算机问世。

107计算机是一台小型的串联通用电子管数字计算机。

机器主频62.5kHz,平均每秒运算250次。

这台计算机共有各种程序100多个,包括检查程序、错误诊断程序、标准子程序、标准程序和各种应用程序等。

中国科学技术大学以107计算机为依据,编写了《计算机原理》和《程序设计讲义》,作为该校计算机专业、力学系、自动化系、地球物理系的教材。

同时,104机负责人之一的吴几康,也率领团队担负起自行设计119型大型通用计算机的重任。

终于,在1964年4月,119型机研制成功。

它是我国首台自行设计的大型通用计算机,与每秒运算1万次的104型机相比,运算速度快5倍,内存容量大8倍,外部设备和供电系统的性能均有明显改进。

后来,我国又开始致力于计算机微型化的研究。

1983年3月,浪潮率先开发出第一台“浪潮”牌微型计算机0520A;1986年8月7日,长城0520C-H高级中文微型计算机问世。

计算机在我国普及的序幕由此拉开。

M103/M104机的出现证明了中国人民有能力发展中国自己的、全部国产化的计算机。