(新教材)高中生物《细胞器之间的分工合作》课文分析人教版1

- 格式:pptx

- 大小:24.72 MB

- 文档页数:36

(新教材)统编人教版高中生物必修一第三章第2节《细胞器之间的分工合作》优质教案一、教材分析本课是人教版高中生物必修1第三章《细胞的基本结构》第二节内容。

“细胞膜的结构和功能”是高中生物必修课程中的核心内容之一,是高中一年级学习的重点内容,属于必修模块一的组成部分。

细胞的基本结构知识是生物学方面最基本的知识,是学习其他模块和章节的基础。

本课以问题探讨导入,先介绍了细胞器之间的分工,其中安排了探究与实践活动。

接着举例阐述了细胞器之间的协调配合。

最后讲述了细胞的生物膜系统,包括它的概念和功能。

通过本节课内容的学习,学生不仅需要将以前所学的知识由点构成线合理关联起来,更需要在掌握的事实性知识的基础上开始建构并逐步形成基本的科学自然观。

二、教学目标1.认识细胞器之间既分工又协调配合。

2.了解细胞的生物膜系统概念及其重要作用。

三、核心素养【生命观念】通过探究细胞器分工知识,阐明细胞各部分的结构与其功能相适应,强化结构与功能观;既能基于结构阐释功能,又能基于功能理解结构。

认同细胞的生物膜系统功能上的协调配合,使细胞成为一个有机的整体一基本的生命系统,强化系统观点;在以系统观理解细胞结构的基础上,尝试从系统的视角认识自然和社会,并以此指导探究生命活动规律,解决实际问题。

【科学思维】通过用比较、归纳等方法,探究细胞膜器的功能的知识,学生在学习过程中逐步发展基于生物学事实和证据运用归纳与概括等方法的科学思维,探讨、阐释生命现象及规律。

【科学探究】通过用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动等探究活动,说明科学探索永无止境,这需要探索精神、科学思维和技术手段的结合。

从细胞器的分工合作联想到我们自己,类比阐释在一个集体中,每个人都各司其职同时又相互配合的重要性。

【社会责任】通过学习本课,学生能以形成造福人类的态度和价值观,积极运用细胞学的知识和方法,关注人类健康、生存议题,参与讨论并作出理性解释;结合本地资源开展科学实践,尝试解决现实生活问题。

《细胞器――系统内的分工合作》教材分析1.教学重点(1)几种主要细胞器的结构和功能。

(2)细胞膜系统的结构和功能。

2.教学难点(1)细胞器之间的协调配合。

(2)制作人的口腔上皮细胞临时装片,使用高倍显微镜观察线粒体。

本节改变了多年来中学生物教科书关于细胞器的写法,不再逐一列举各个细胞器的结构、功能,而是把细胞器作为系统的组分,既谈它们的分工,也讲到它们之间的合作。

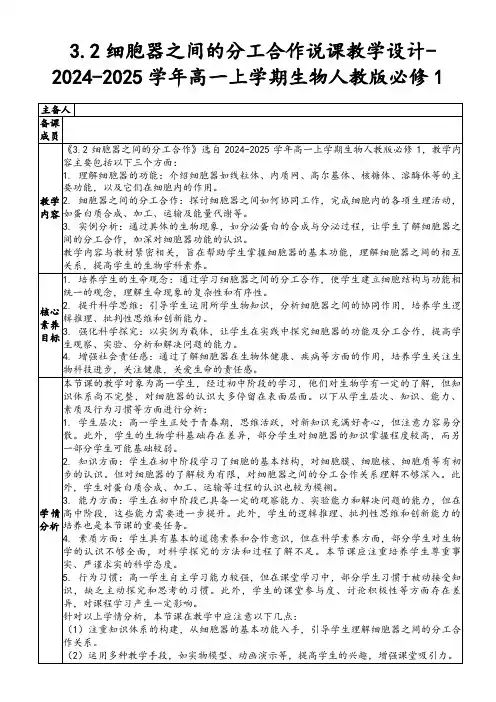

1.用类比的方法进行课堂引入:为了帮助学生理解一个系统的正常运转,必须依靠各组分间的协调配合,“问题探讨”以工厂为例,让学生讨论一件优质的产品是如何通过各车间和部门的配合生产出来的,再请学生将细胞与工厂类比,讨论细胞中是否也有类似的部门或车间。

这种联系学生生活经验,将熟悉的事物与学生不熟悉的、有待了解的事物相类比的处理方法,有助于学生突破认知上的难点。

2.有重点、分层次介绍细胞器的结构和功能:细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“车间”,这些“车间”就是细胞器,如线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体等。

在了解细胞器是怎样既有分工,又密切合作之前,即了解细胞器的结构和功能之前,学生也许会有这样的疑惑:科学家是怎样把各种细胞器分离开,分别研究它们的功能的呢?为了解决学生的疑惑,同时进行科学方法的教育,教科书安排了“分离各种细胞器的方法”的介绍。

在介绍各种细胞器的形态、结构、功能时,教科书没有对每一种细胞器均匀着墨,而是有的浓墨重彩,有的一笔带过。

对于以后学习中经常会用到的细胞器,如线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等,教科书图文并茂,重点讲解;其他细胞器则用“动物细胞和植物细胞亚显微结构模式图”和一段文字简单介绍。

在介绍到线粒体时,教科书还设计了旁栏思考题,如为什么飞翔鸟类胸肌细胞线粒体的数量比不飞翔鸟类的多,等等,帮助学生理解线粒体的功能。

在细胞质中,除了细胞器外,还有呈胶质状态的细胞质基质。

细胞质基质不是简单的胶状物质,其中含有多种成分,是细胞代谢的重要场所,所以教科书也对细胞质基质做了简要介绍。

第三章第2节细胞器──系统内的分工合作一、教材分析本节是《分子与细胞》第三章第二节的内容,是第三章的重点内容之一。

它是后面将要学习的光合作用、呼吸作用、蛋白质的合成、动物细胞的有丝分裂等的最根本的基础。

通过学习,使学生从系统的角度来认识到细胞,认识系统内的主要细胞器的结构和功能及细胞器之间是怎样分工合作,协调配合来完成细胞的生命活动的,为后面学习细胞的能量的供应和利用奠定细胞学基础。

二、教学目标1、知识目的①举例说出几种细胞器的结构和功能。

②制作临时装片,使用高倍显微镜观测叶绿体和线粒体。

③简述生物膜系统的结构和功能。

④讨论细胞中结构与功能的统一、部分与整体的统一。

2、能力目标通过制作临时装片,使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的形态和分布。

巩固高倍镜的使用方法和临时装片的制作方法,能在观察实验中发现问题和提出问题,接受科学方法的训练,培养学生动手能力以及加强学生对细胞微观结构的认识。

3、情感、态度和价值观目标通过学习建立细胞器的结构和功能相适应的观点、部分与整体统一的观点,有利于对学生进行辩证唯物主义的教育三、教学重点和难点1.教学重点①引导学生主动探究细胞中的几种主要细胞器的结构和功能;②细胞膜系统的结构和功能。

2、教学难点①细胞器之间的协调配合;②制造人的口腔上皮细胞的临时装片,使用高倍显微镜观察线粒体。

四、学情分析学生在第一章学习了高倍镜的使用及本章第一节的有关细胞膜的知识以后,再进行本节内容的学习,就有了良好的基础。

由于学生的实际操作水平还是比较低,线粒体较小,在高倍镜下,在短时间内学生可能较难观察到,所以教师要准备好示范镜。

五、教学方法1、利用自制的多媒体课件,创设形象生动的教学氛围。

2、同时应用实验探究法、讲述法、谈话法、比较法、指导读书法等,引导学生思考一系列问题,使他们积极主动参与到教学中。

3、在获取知识的同时,培养学生动手、观察、比较和总结的能力。

六、课前准备1.准备20台显微镜,载玻片,盖玻片,滴管,镊子,消毒牙签,新鲜黑藻叶, 1%的詹那绿染液。

教学设计细胞器之间的分工合作共分为两个课时,本节课是第一个课时,主要学习细胞器之间的分工。

一、教学目标【知识目标】1、通过自主学习,能够准确说出细胞质的组成,细胞骨架的组成和功能。

2、通过小组合作探究和教师精讲,能够举例说出各种细胞器的结构和功能。

3、通过自主学习、小组合作探究对比不同细胞器的结构和功能,举例说明细胞器结构与功能的相关性。

【核心素养】1、培养学生形成科学思维的习惯,学会小组成员间的团结合作,提高学生的交流表达能力。

2、通过对细胞器模型的制作,提高学生的动手操作能力。

3、认同结构与功能的统一性,部分与整体的统一性生命观。

4、具有运用生物知识解决实际问题的社会责任感,为继续学习和走向社会打下认识和实践的基础。

二、教学过程提示:除了本小组的细胞器,其他细胞器也要学习,这样才能做到知己知彼,百战不殆!接下来进行一场激烈的角逐。

教师出谜语,说到哪个细胞器,哪个小组长就上台论述。

教师点评、强调并引导学生对相关的细胞器进行比较胞器的相关知识;其他同学思考找出相关细胞器的异同。

学生的团结合作能力,交流表达能力。

小组合作探究大屏幕上展示探究内容:完成导学案上的探究内容(时间4分钟)1、说出下列图中各部分名称2、(1)“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

”诗句中的“碧”和“红”由什么细胞器决定?小组合作探究相关内容,并协作完成细胞的亚显微结构模式图,展示到黑板上。

进一步巩固细胞器的相关知识,提高小组合作交流的能力,分享自己学情分析学生在初中已经对细胞的基本结构有所了解,并初步了解了动植物细胞的区别和他们的显微结构。

本章第一节也对细胞膜的成分、结构、功能进行了学习,有了一定的知识储备。

但本节课的细胞器种类比较多,而且属于微观水平,学生没有生活经验,因此学习各个细胞器的结构和功能时,不少同学应该还是有困难,所以本节课采取了课前分小组自主查阅资料,通过绘图、制作模型的方式让学生对细胞器的分布、结构、功能进行自主学习,这样先对相关细胞器有一定的了解,然后课堂上通过小组合作交流、绘图、展示,教师讲解等进一步的学习来解决本节课的重难点。

2020-2021学年高一生物人教版必修1教师文档:第3章第2节第1课时细胞器之间的分工含解析第2节细胞器——系统内的分工合作第1课时细胞器之间的分工学习目标核心素养1。

说出各种细胞器的形态、分布、结构和功能.(重难点) 2。

学会观察叶绿体和线粒体.1.通过对细胞器的结构和功能的学习,形成结构与功能相适应的生命观念。

2。

通过对细胞器的分类和归纳,养成比较与分类的科学思维方式.3。

通过实验观察叶绿体和线粒体,提高实验设计和观察的科学探究能力。

一、细胞器之间的分工1.分离细胞器的常用方法是差速离心法。

2.各种细胞器的功能(1)双层膜结构(2)单层膜结构③④(3)无膜结构二、用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体1.实验原理(1)叶绿体错误!绿色、扁平的椭球形或球形。

(2)线粒体错误!蓝绿色,形态多样。

2.实验流程(1)观察叶绿体(2)观察线粒体1.叶绿体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。

() 2.中心体只存在于动物细胞中。

()3.核糖体是蛋白质合成和加工的主要场所。

()4.叶绿体和线粒体都由两层膜构成,都与能量转换有关.()5.内质网是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。

() 6.正常状态下溶酶体对自身机体的细胞结构无分解作用。

() 7.健那绿染色后,细胞仍然处于生活状态. ()提示:1.×叶绿体是光合作用的场所。

2.×某些低等植物细胞中也有中心体。

3.×蛋白质合成和加工的场所是内质网。

4.√ 5.√6.×溶酶体对自身衰老损伤的细胞器有分解作用。

7.√细胞器之间的分工[问题探究]1.绿色植物所有的细胞中都有叶绿体吗?举例说明。

提示:不一定.如根细胞.2.没有叶绿体的细胞是否一定不能进行光合作用?没有线粒体的细胞是否一定不能进行有氧呼吸?请举例说明。

提示:均不一定.蓝藻没有叶绿体,但能进行光合作用。

一些好氧型细菌没有线粒体,但能进行有氧呼吸。

3.心肌细胞和腹肌细胞中含线粒体多的是哪一种细胞?说明理由。

《细胞器之间的分工合作》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解细胞器的结构和功能,以及它们在细胞中的分工合作。

2. 掌握各种细胞器的特性和作用,以及它们在细胞代谢中的作用。

3. 培养观察、分析和解决问题的能力,以及合作与交流的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:各种细胞器的特性和作用,以及它们在细胞代谢中的作用。

2. 教学难点:细胞器的结构和功能之间的联系,以及细胞内的分工合作。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包括各种细胞器的图片和说明。

2. 准备相关视频和动画,以帮助学生理解细胞器的结构和功能。

3. 准备实验器材,以便学生能够亲手操作观察细胞器的结构。

4. 布置学生预习相关内容,并准备讨论和提问。

四、教学过程:1. 导入:通过展示一些细胞器的图片,让学生识别并简单描述它们的功能。

接着展示一些涉及细胞器功能的图片或视频,引出细胞器之间的分工合作这一主题。

设计意图:通过视觉刺激,激发学生的学习兴趣,为接下来的学习做好铺垫。

2. 探究活动:让学生以小组的形式,通过网络、图书馆等途径搜集有关细胞器功能的资料,并进行讨论和总结。

这一环节旨在培养学生的自主学习能力和团队合作精神。

设计意图:通过实践活动,让学生更深入地了解细胞器的功能和分工合作,同时锻炼学生的信息搜集和总结能力。

3. 讲授新课:在学生对细胞器功能有了一定了解的基础上,教师详细介绍各种细胞器的结构和功能,以及它们之间的分工合作。

可以通过一些动画、视频和实物展示来增强学生的理解。

设计意图:通过直观的教学手段,帮助学生更好地理解细胞器的结构和功能,加深对细胞器之间分工合作的理解。

4. 实践活动:让学生自己动手制作细胞器模型,如叶绿体、线粒体、高尔基体等,以便更好地理解它们的形态和功能。

这一环节可以培养学生的动手能力和创新精神。

设计意图:通过亲手制作模型,帮助学生更直观地理解细胞器的形态和功能,增强学生的感性认识。

5. 课堂小结:教师对本节课的内容进行总结,强调细胞器之间的分工合作的重要性,并引导学生思考细胞器功能的协调性和适应性。

第3章细胞的基本结构第2节细胞器——系统内的分工合作(第二课时)【教学目标】1、明确分泌蛋白合成与分泌的过程,具有结构与功能相适应的观念,并能分析和解释较为复杂情境的生命现象。

能够从细胞的生物膜系统的概念和作用出发,基于事实和证据描述生命现象,采用适当的科学方法揭示生物学规律或机制。

选用恰当的方法如实记录和分析实验结果,能与他人合作完成探究,并能与他人展开交流,理解细胞的生物膜系统是一个在结构和功能上紧密联系的统一整体。

2、通过资料的阅读和问题的引导,培养学生读图能力、分析和理解问题的能力。

开展小组讨论合作、角色扮演,培养和发展学生相互合作及语言表达能力。

3、引导学生认同:细胞是一个基本的生命系统,其生命活动是通过各组成成分的协调配合完成的。

通过学习细胞内各种生物膜在结构和功能上的联系,进一步明确结构与功能相统一的观点以及事物之间存在普遍联系的观点。

参与小组合作交流,体验合作学习的快乐。

【教学重点、难点】教学重点:1.细胞器之间的协调配合2.生物膜系统的结构和功能教学难点:1.如何将这些细胞器的功能和生物体的相关生命现象联系起来并灵活运用。

2.各种生物膜在结构和功能上的联系。

【教学过程】课前准备道具:教师自制的八种细胞器的图片和动植物细胞框架图,多种彩色珠子代表不同的氨基酸,一串彩色珠子代表肽链,两种不同的彩纸代表内质网膜和高尔基体膜。

将豚鼠胰腺腺泡细胞中分泌物的形成过程,制作成课件,动态演示分泌物的运输过程,适当补充一些资料并配以一定的问题,这样,可以帮助学生理解教材内容,使文字内容形象地保留在记忆中,从而降低本课知识点的难度。

准备相应的高考题,边学边练,让学生体会该知识点在高考中考察的方式和难度。

课堂设计一、复习八种细胞器(一)情境创设,导入新课首先做一个小游戏,教师拿出八种细胞器的可粘贴图片,让每个小组出一个代表抽取其中一种,然后以第一人称介绍该细胞器的特点(包括结构、功能和分布),最后把图片粘贴到黑板上动、植物细胞框架图的相应位置。

第2节细胞器之间的分工合作——教材分析(一)教学目标1.举例说出几种主要细胞器的功能。

2.简述细胞膜系统的组成和功能。

3.制作临时装片,用显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。

4.用系统观分析细胞中部分与整体、结构和功能的统一性。

(二)教学重点和难点1.教学重点(1)几种主要细胞器的功能。

(2)细胞膜系统的组成和功能。

2.教学难点(1)细胞器之间的协调配合。

(2)分析细胞中部分与整体、结构与功能的统一性。

(三)编写思路本节教材延续第1节的类比导入方式。

在“问题探讨”中以我国研制C919大飞机为背景,要求学生分析研制过程中各部门的分工与合作,类比细胞这一复杂系统中的不同结构间的关系。

这里就隐含有局部与整体的观念和对系统内部各组分之间的协作关系的理解,也引导学生对我国科技发展的关注,激发学生的爱国情怀。

细胞的内部结构更加复杂,这些结构之间又有怎样的分工与合作呢?细胞中的细胞器种类较多,如果逐一介绍它们的结构与功能,会显得平淡枯燥,篇幅也会很大。

教材选择内容时突出了细胞器的功能,淡化了形态与结构。

一些重要细胞器的结构及具体功能的介绍,分散到了后续的章节中,如线粒体的结构将结合有氧呼吸介绍,叶绿体的结构将在光合作用部分具体介绍。

为了说明这些细胞器是真实存在的,教材特别安排了“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验,强调通过学生的亲身观察,说明细胞器的真实存在和细胞质的流动这种生命现象。

作为系统,不仅体现在组成系统的部分之间存在分工,还体现系统组分之间的协调配合。

所以接着教材安排了“分泌蛋白的合成和运输”的讨论活动。

教材不是笼统介绍细胞器间的协调与合作,而是提供了一个同位素标记实验,证明分泌蛋白的合成与运输是多种细胞器分工协作完成的。

由于教材在这里第一次涉及同位素标记在科学研究中的作用,因此,教材在小栏目“科学方法”中介绍了“同位素标记法”。

细胞的系统性不仅体现在细胞中各结构的分工与合作,还体现在细胞中存在着骨架系统、膜系统等子系统。