4 3油气二次运移解析

- 格式:ppt

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:73

油气初次运移和二次运移机理的差异

油气初次运移和二次运移是油气形成后从母质中向储集层或采集层移动的过程。

它们的差异主要体现在以下几个方面:

1. 渗流机制:初次运移是指油气在岩石母质中的原位生成后,沿着孔隙或裂隙流动到储集层的过程。

初次运移主要依靠孔隙连通性和岩石的渗透性来实现。

相比之下,二次运移是指油气在储集层内发生相态变化或因受到外部力的作用重新分布的过程。

它主要依靠岩石孔隙中的静态毛细力和动态流体驱动力来实现。

2. 运移速度:初次运移速度相对较慢,通常为几百米到数千米的数百万年时间尺度。

而二次运移速度通常更快,可以是千分之一毫米至数十厘米的几十万年时间尺度。

3. 作用力驱动:初次运移主要受天然地层压力驱动,油气由高压区向低压区流动。

而二次运移则由于外部力的作用,如构造活动、地质应力变化、重力等因素的影响。

4. 温度和压力影响:初次运移过程中,油气往往处于高温高压的条件下,导致原始油气的组分和性质相对稳定。

而二次运移过程中由于温度和压力条件的变化,油气会发生相态变化,例如油气的溶解和挥发。

综上所述,油气初次运移和二次运移机理存在较大差异。

初次运移主要是母质中的油气流动至储集层的过程,依靠孔隙和渗

透性;而二次运移则发生在储集层内部,依靠渗流机制和外部力驱动。

欢迎追问!。

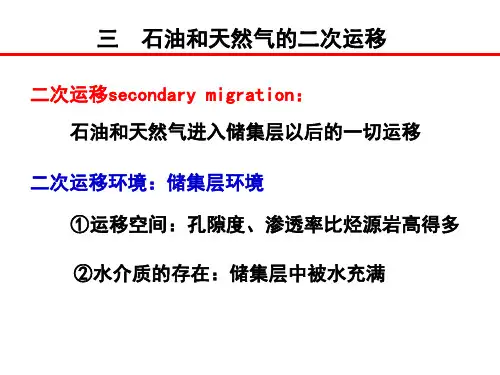

第二节油气二次运移油气二次运移:是指油气脱离生油岩后,在孔隙度、渗透率较大的储集层中或大的断裂、不整合面中的传导过程,它包括聚集起来的油气由于外界条件的变化而引起的再次运移。

相态:油气从烃源岩经过初次运移进入渗透岩石之后,就开始了二次运移。

由于二次运移的介质环境的改变,主要为孔隙空间、渗透率都较大的渗透性多孔介质,毛细管压力变小,渗透率变大,便于孔隙流体(包括水、油、气)的活动。

因此,二次运移中油气一般以连续游离相进行运移,应视为多孔介质中的渗流作用。

一、油气二次运移的机理从物理角度讲,油气二次运移实际上是油气在含水介质中的机械渗流过程。

对于单位质量的油气质点受到以下4个力的作用:垂直向下的重力;垂直向上的浮力;水动力和油气在孔隙介质中运移所受的毛细管阻力。

油气的二次运移要看是否具备了运移的条件,首先必须具有一定的油气饱和度,只有当油气饱和度大于临界油气饱和度时,才有相对渗透率和有效渗透率。

其次,油柱必须大于临界油柱高度,具有足够的浮力和水动力来克服毛细管阻力。

在静水条件下,油体上浮的条件是浮力Fr应大于毛细管阻力差Pc;在动力条件下,油体运移的条件是浮力Fr和水动力Fo之矢量和Eo大于毛细管阻力差Pc;当两者相等时,油气产生聚集。

油气的净浮力和水动力的矢量和为油气的力场强度:Eo=ρw/ρo·Ew-(ρw-ρo)/ρo·gEg=ρw/ρg·Ew-(ρw-ρg)/ρg·gEo、Eg取决于Ew,即水的力场强度。

因此,当水由高势区向低势区流动时,油气也在其力场强度的作用下自发地从油气的高势区向低势区渗流,油气存在势差是二次运移的动力源。

1、二次运移的阻力二次运移的阻力即孔隙介质对油气的毛细管力。

毛细管力取决于储集层孔隙半径、烃和水界面张力、润湿角。

影响烃水界面张力的因素主要是烃类成分、温度等,气水界面张力一般比油水界面张力大。

据Schowalter(1979)的资料,温度升高,界面张力降低。

第四章石油和天然气的运移4.3.7 油气二次运移方向1)优势通道及优势运移方向●优势运移通道: 油气自然优先流经的路径通道。

●优势移运通道方向:优势运移通道所代表的方向。

●优势通道决定油气二次运移的主要方向。

•Pratsch(1996)研究了墨西哥湾盆地,发现有75%以上的油气聚集在占盆地面积不到25%的优势通道方向上;•Hindle(1997)研究了巴黎盆地,发现有81%以上的油气聚集在占盆地面积13%的优势通道方向上。

2)二次运移方向影响因素(1)盆地的几何形态和构造背景的影响:●盆地几何形态和构造形态决定油气二次运移方向。

构造图中构造等值线与流体等势线平行,垂直等势线的方向代表油气运移宏观方向。

●盆地的中的隆起、斜坡以及倾斜的构造层等,其上倾方向是油气二次运移的有利方向。

●构造形态的变化造成油气运移流线的聚敛与发散,构造脊等流线聚敛方向决定优势运移通道方向。

●生烃中心存在的“分隔槽”是油气二次运移宏观方向的“分水岭”。

根据盆地的几何形态确定油气运移大方向(据Pratsch ,1982)双灶供烃,生烃中心区距离较近,车排子依然处于优势运移区。

车排子中南部、北部烃源灶可能不同。

侏罗系烃源岩K 末侏罗系烃源岩N1t 末乌尔禾组烃源岩T 末下乌尔禾组烃源岩K 末风城组烃源岩T 末风城组烃源岩J 末风城组烃源岩K1l -K1s 末各时期油气运移格局与趋势具有很好的继承性,车排子地区始终处于油气运移指向区,盆1井西贡献大。

侏罗系供烃指向逐渐偏转,且昌吉凹陷呈汇聚流向车排子东部地区主体部位运移,四棵树凹陷呈发散流/平行流运移,因此四棵树贡献很小,与排2与卡6的油源差异相合。

盆1井西凹陷准噶尔盆地车排子地区油气优势运移方向(据刘传虎,2011)昌吉凹陷四棵树凹陷(2)输导体系的影响:●盆地形状和构造背景决定油气运移的宏观运移趋势,输导体系特别是优势运移通道则决定了油气二次运移的方向和路径。

●输导体系的类型、分布、输导有效性及其与有效烃源岩区、圈闭分布、盆地形状、构造背景及运移动力的配置,最终决定了油气二次运移的方向。

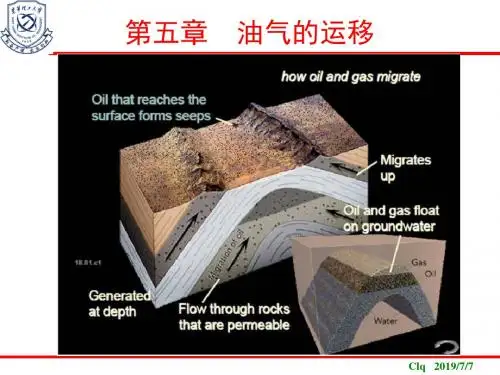

第四章 石油与天然气的运移石油与天然气是流体,它们具有流动的趋势,只要没有约束条件,它们就会无休止地运动下去,直至到达地表面逸散。

那么油气在地下的运动规律是什么?受哪些因素影响?运动的相态、时间、距离和方向是什么?搞清这些问题不仅具有理论意义,更重要的是对油气勘探具指导意义。

这是本章要解决的问题。

§1 与油气运移有关的几个基本概念一、初次运移和二次运移我们把油气在地下的一切运动称为油气的运移(不称运动是因为它们运动缓慢)。

为了表征油气生成后在不同的环境、不同阶段的运移特点,又分为初次运移和二次运移(图4-1)。

油气聚集初次运移生油岩二次运移生油岩输导岩二次运移输导岩初次运移(a)(b)(a)初次和二次运移早期(b)初次和二次运移晚期及油气藏的形成油气图4-1油气初次运移和二次运移初次运移——油气从烃源岩向储集层的排出(或运移)。

二次运移——油气进入储集层以后的一切运移。

二次运移包括了成藏前油气在储层或输导层内的运移,也包括了油气藏破坏以后的运移。

二、油气运移的基本方式油气运移的基本方式是扩散和渗滤。

渗滤是油气以不同的物理相态在浮力或其它动力作用下,由高势区向低势区流动的一种机械运动方式,可用达西渗滤定律来描述。

用一个常见的例子来说明渗滤(手上划破一个口子)。

扩散是分子布朗运动的传递过程,是一种分子运动,流体的扩散速度与浓度梯度有关,服从费克(Fick )第一定律:J =-DgradC (4-1)式中:J——扩散速率;D——扩散系数;C——物质浓度。

上式表明,物质的扩散速度与扩散系数、浓度梯度成正比,扩散方向是从高浓度向低浓度扩散。

一般分子越小,运动能力越强,扩散系数越大,越易扩散。

所以天然气的扩散损失要比石油大的多。

人们越来越重视研究天然气的扩散作用。

三、岩石的润湿性润湿性是指流体附着在固体上的性质,是一种吸附作用。

不同流体与不同岩石会表现出不同的润湿性。

易附着在岩石上的流体称为润湿流体,反之为非润湿流体。