学前儿童典型问题行为

- 格式:ppt

- 大小:62.00 KB

- 文档页数:21

学前儿童各种问题行为及预防一、情绪障碍情绪障碍在男女儿童中的发生率相接近,其预后相对较好,随着儿童年龄的增长,大部分儿童的情绪障碍会自然消失,只有少数人才会影响成年后的生活。

儿童恐惧症是学前儿童中较为常见的一种情绪障碍。

儿童期恐惧作为一种情绪障碍,它已区别与学前儿童对某些事物表现出来的一般意义的惧怕,而是指恐惧情绪在程度上比较严重,或者到了一定的年龄仍不消退,以致明显的干扰了其正常行为,造成社会适应性困难。

除非儿童的恐惧情绪已对他们造成了严重的社会适应困难,否则一般无须给予正式的治疗。

对儿童期恐惧的预防,关键在于教育。

要鼓励学前儿童去观察和认识各种自然现象,学习科学知识和道理。

要注重培养儿童养成良好的睡眠习惯,晚上不要让幼儿过度兴奋。

儿童期焦虑也是学前儿童中会产生的一种情绪障碍。

焦虑是儿童的一种情绪。

少数学前儿童的焦虑情绪反应在程度上比较强烈,遇事过分紧张,惶恐不安,甚至表现做恶梦,讲梦话,食欲不振。

除了对于过度焦虑的儿童可以进行心理治疗外,对焦虑反应程度较轻的儿童,则应主要采取心理上给予支持以及教育的方式,引导他们多参与集体活动,消除紧张情绪,锻炼克服困难的毅力,培养活泼开朗的性格。

二、品行障碍品行障碍在学前儿童中较为多见,在男性儿童中的发生率明显高于女性儿童。

学前儿童较为常见的品行障碍有攻击性行为、偷窃、说谎等等。

攻击性行为表现为当儿童遭受到挫折时明显焦躁不安,采取打人,咬人,抓人,踢人夺取他人的东西,引起同伴或成人与其对立和争斗。

矫正学前儿童的攻击性行为,应首先注意改变亲子之间,师生之间以及同伴之间的关系,指导学前儿童正确地处理和解决,对于攻击性行为较为严重的儿童,则可以配合以社会训练和性格培养为目标的心理治疗。

三、睡眠障碍儿童睡眠障碍常表现为临睡前不愿上床,上床后不能入睡、浅睡、易醒和早醒等。

梦魇和夜惊都为睡眠障碍的一种,有夜惊和梦魇的儿童白天往往精神不振,饮食不佳。

消除儿童的内心矛盾冲突,缓解其心理紧张,对其躯体疾病进行及时的治疗,这些都是预防和消除学前儿童梦魇和夜惊的必要措施。

学前儿童常见的心理与行为问题分析学前儿童常见的心理与行为问题分析

学前儿童常见的心理与行为问题是很多家长和教育工作者关注的热点话题。

在

孩子们发育成熟的过程中,许多心理和行为问题会随之出现,家长和教育者应当关注并了解如何正确应对。

首先,有些学前儿童喜欢出尔反尔,表现出调皮叛逆的行为,这会降低父母的

耐心。

一般比较调皮的孩子,有的是根深蒂固的性格,有的是积极而有趣的特征,不能因此而怀疑其个性问题或孤独症,应该正确地挖掘孩子的潜能,鼓励孩子的积极性。

其次,学前儿童容易出现反复提问、行为任性、容易焦虑、难以思维联系等行为。

对这类孩子,家长应适当放松自己的要求,回答其疑问时切勿蔑视他们,应鼓励其健康的智力发展,而不是把孩子当作一个奴仆。

最后,学前儿童往往出现“小恐慌”现象,在任何特别的情况下都会惊慌失措,他们往往消极地把自己关在一个“小箱子”里,害怕承担新的挑战。

因此,家长应该以积极、理解、温和的态度,让孩子慢慢逐步地习惯外界的环境,训练学得正确的生活习惯。

总之,学前儿童的成长伴随着许多心理和行为问题,家长应当以恰当的态度和

方法,正确引导孩子,使其正确转化对外界的恐惧心理,努力培养孩子自信、乐观、积极的生活态度,鼓励孩子的责任感、独立性及加强理解能力,从而把孩子自身的价值观和自信心得到提高。

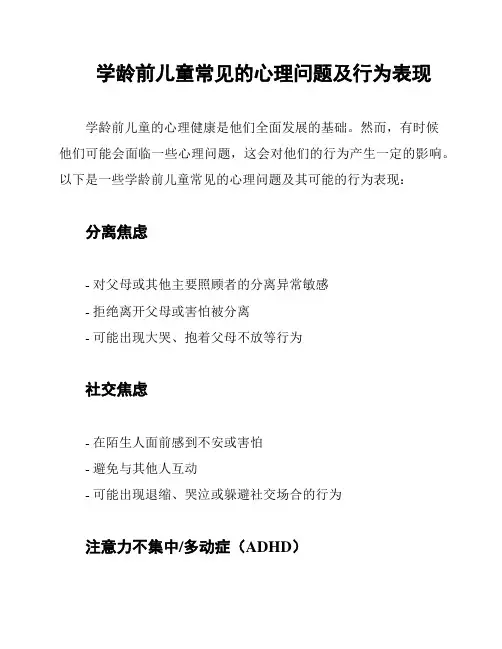

学龄前儿童常见的心理问题及行为表现

学龄前儿童的心理健康是他们全面发展的基础。

然而,有时候

他们可能会面临一些心理问题,这会对他们的行为产生一定的影响。

以下是一些学龄前儿童常见的心理问题及其可能的行为表现:

分离焦虑

- 对父母或其他主要照顾者的分离异常敏感

- 拒绝离开父母或害怕被分离

- 可能出现大哭、抱着父母不放等行为

社交焦虑

- 在陌生人面前感到不安或害怕

- 避免与其他人互动

- 可能出现退缩、哭泣或躲避社交场合的行为

注意力不集中/多动症(ADHD)

- 无法持续关注或完成任务

- 无法静坐或经常躁动

- 可能表现出易冲动、难以等待的行为

自闭症谱系障碍(ASD)

- 社交交往困难,缺乏互动

- 刻板重复的行为和兴趣

- 可能表现出言语沟通困难或特定感觉的超敏感幼儿抑郁症

- 持续的悲伤、消沉或情绪低落

- 对活动或玩乐失去兴趣

- 可能出现不寻常的疲倦、食欲变化等行为

儿童焦虑症

- 持续的紧张、担忧或恐惧感

- 可能出现睡眠问题或肚子疼等身体不适

- 可能出现回避或逃避引起焦虑的情境的行为

了解学龄前儿童的常见心理问题及其行为表现,有助于家长、教师和保育人员能更好地识别并支持孩子的心理健康。

请注意,以上行为表现并不一定意味着孩子一定存在某种心理问题,而是作为可能的指引。

如果您对孩子的心理健康有任何担忧,请与专业的儿童心理健康专家进行咨询和帮助。

学龄前儿童十大问题行为及矫正策略1.注意力差,容易分心,难以完成任务。

矫正策略:在模拟教室的情景下,进行注意的行为训练,可布置一定的任务,时间从5分钟开始,逐渐延长至15分钟或更长。

2.偏食挑食,吃饭慢,不肯吃硬食物。

矫正策略:抓住半固体食物添加的关键期(4—6个月),注意添加的食物质地要由软到硬,幼儿园的孩子,要鼓励孩子尝试新食物,培养良好的饮食习惯,讲究平衡膳食。

3.明显多动。

矫正策略:主要采用行为矫正的方法。

关键是让幼儿懂得在不同情景下,什么是适当行为,什么是不适当行为,以促进儿童的自我控制力。

4.过分依恋、缠人。

矫正策略:培养其独立性,多与同伴交流,多走出家庭,参与群体游戏和活动。

5.不适当的吸吮行为(吸吮手指、毛巾等物品)。

矫正策略:行为矫正着重奖赏与惩罚并举,一般奖赏与惩罚之比以3:1最为适宜,如果纯采用奖赏或过多的惩罚甚至责备,则难以奏效。

6.孤僻,难与同伴交往。

矫正策略:行为矫正采用示范疗法,即在自然环境中,父母或教师向儿童示范如何与同伴交流,如打招呼、请示、应答等方面。

7.过分好强,处处争第一,受不了一点挫折和批评。

矫正策略:关键在于心理疏导,以积极的心态面对挫折和批评。

8.每天长时间沉迷于电视、游戏机。

矫正策略:让孩子懂得主次之分,培养广泛的兴趣爱好,可用看电视或玩游戏机奖赏孩子的良好行为;也可剥夺这两项活动,作为对行为的惩罚。

9.违拗性严重(不听指令,与家长或老师对着干)。

矫正策略:必须是整个家庭成员的共同参与,遵照强化适当行为为主的原则。

10.有睡眠问题(难以入睡、夜啼、夜惊、梦游等)。

矫正策略:行为矫正应注重入睡准备,如睡前至少半小时让儿童从事一些安静的活动,并营造一个光线较昏暗的睡眠环境,每天定时完成同样的程序后上床,养成良好的入睡习惯。

学前儿童案例分析在学前教育领域,案例分析是一种常见的教学方法,通过具体的案例来引导学生思考、分析和解决问题。

本文将以两个学前儿童的案例为例,分析他们在教育过程中所面临的问题,并提出相应的解决方案。

案例一,小明是一名3岁的学前儿童,他在幼儿园中表现出了明显的沉默、内向的性格,不愿意与其他小朋友交流,也不愿意参加集体活动。

在家长的反映中,小明在家中也是一个很少开口说话的孩子,不愿意与人交流,甚至连家长询问他的问题都是用点头或摇头回答。

针对小明的情况,首先需要了解小明的家庭环境和成长背景。

可能是家庭环境中缺乏沟通和交流的氛围,导致小明在交际能力上存在障碍。

其次,需要通过观察和了解小明在幼儿园中的行为和表现,找出他不愿意交流的原因。

可能是因为他在集体活动中感到不安全或者不受欢迎,需要老师和家长的关心和引导。

针对小明的问题,可以采取以下措施,首先,家长和老师需要给予小明更多的关注和鼓励,让他感受到自己的重要性和价值。

其次,可以通过一些小组活动和游戏,让小明逐渐融入集体中,培养他的交际能力和团队合作意识。

最后,可以邀请专业的心理咨询师对小明进行心理辅导,帮助他克服内向的性格,更好地适应集体生活。

案例二,小红是一名4岁的学前儿童,她在幼儿园中表现出了明显的好斗和攻击性,经常与其他小朋友发生冲突和打架。

在家长的反映中,小红在家中也是一个很难管教的孩子,经常对父母发脾气,甚至动手打人。

针对小红的情况,首先需要了解小红在家庭中的成长环境和受到的教育方式。

可能是家庭中存在着过于严厉或者宽松的教育方式,导致小红在行为上表现出了极端的好斗和攻击性。

其次,需要通过观察和了解小红在幼儿园中的行为和表现,找出她发生冲突的原因。

可能是因为她在与其他小朋友的互动中缺乏有效的沟通和解决冲突的能力。

针对小红的问题,可以采取以下措施,首先,家长和老师需要对小红进行严肃的教育和规范,让她明白攻击和打架是不对的行为,培养她的自我控制和解决问题的能力。

学前儿童常见的问题行为学前儿童的教育也是一个值得关注的点,这需要家长更加上心,虽然没有专业的教师教导,但是家长也可以学习一些学前儿童常见的问题行为,并对症解决,相信通过家长的帮助,学前儿童可以得到帮助和教育,接下来小编就来介绍一下。

学前儿童常见的问题行为1、语言发育异常若孩子到了3岁仍不会讲话,或词汇特别少,用词混乱错误等,则可能是智力低下、孤独症、耳聋、特殊性语言发育迟缓等疾病。

2、吃手指和咬指甲3—6岁儿童还有吃手指现象,也可能是某种心理问题引起的,如缺乏母爱、不被人关注、受到挫折失败、恐惧不安或寂寞无聊等。

3、口吃也叫结巴孩子口吃时可能还伴有挤眉弄眼、歪脖子、摇头、挥臂跺脚和呼吸急促等表现。

主要由遗传因素、脑损害、受惊吓、过度紧张、父母关系紧张、突然变换环境以及模仿等造成。

4、抽动有些孩子出现不自主的眨眼、耸肩、抽动鼻子、摇头、皱眉等习惯性行为,称作儿童抽动症,多见于男孩。

造成的原因有过分紧张,也可能是因为眼角膜炎、气管炎、脖子扭伤、落枕等未能及时治愈而导致。

怎么教育学前儿童一、家长平时应多关心子女的学习成绩,使他感觉到大人很在乎他的学习,不要不闻不问,这样他会感觉到学得没劲,另外,家长与孩子共同制定出一个目标,实行奖罚分明,当达到该目标时,家长应遵守“合同”给予相应的奖励,若没达标时,家长也不应责怪,打骂孩子,应鼓励帮助指导他,这样才能重新树立起他的信心。

二、“健康是财富”,家长应教孩子多参加体育锻炼,早起早睡,平时打打篮球,跑跑步等对身体很好。

三、家长应教育孩子从小就要养成心地善良的好孩子,多做好事,对人有礼貌,教他们怎样待人接物。

看了以上的介绍,相信大家也都知道了学前儿童常见的问题行为,那么家长可以针对性地关注这几个方面来解决孩子目前有的问题,平时也要从正确的方向引导孩子成为一个全方面发展的孩子,同时也要关注好孩子的身心健康。

学前儿童注意行为问题学前儿童的注意力和行为问题是许多父母关心的焦点。

在这个阶段,孩子们正在发展自己的认知能力和社交技能,但也容易在行为上出现一些挑战。

以下是一些关于学前儿童注意力和行为问题的常见情况以及可能的解决方法。

1. 注意力不集中:学前儿童的注意力持久性可能很低,难以集中注意力,可能导致他们在学习和完成任务时表现不佳。

为了帮助孩子提高注意力,可以尝试以下方法:- 创造一个宁静的学习环境,减少干扰因素,例如关闭电视或降低噪音水平。

- 分割任务并设定短时间目标,逐步延长注意力的时间。

- 使用有趣的学习材料和互动方式,吸引孩子的注意力。

- 奖励孩子注意力表现好的行为,例如给予表扬或小礼物。

2. 冲动行为:一些学前儿童可能表现出冲动行为,例如在公共场合粗鲁行为、难以控制情绪或不能按规则行事。

要应对这些问题,可以采取以下措施:- 为孩子树立明确的规则和期望,并与他们进行讨论,解释为什么这些规则重要。

- 建立规律的日常生活节奏,帮助孩子掌握预测和控制自己的情绪。

- 鼓励孩子表达自己的感受,教他们使用适当的方式来应对挫折和情绪。

- 提供积极的激励和奖励体系,鼓励孩子改善行为。

3. 社交问题:学前儿童可能在社交交往方面遇到一些问题,例如难以分享、妒忌他人或表现出挑剔行为。

要帮助他们改善社交技能,可以尝试以下方法:- 鼓励孩子参与团队活动,帮助他们学会分享和合作。

- 让孩子参加适龄的社交活动,与同龄人互动,培养友谊和沟通能力。

- 教育孩子尊重他人和他人的感受,鼓励他们关注他人需求。

- 在家庭中树立良好的榜样,教导孩子正确的行为和价值观。

要解决学前儿童的注意力和行为问题需要耐心和持续的努力。

通过建立稳定的学习和生活环境、关注孩子的情感需求以及教导良好的社交技能,可以帮助孩子养成积极的行为习惯,并逐渐改善他们的注意力和行为问题。

简述对学前儿童问题行为的看法及矫正措施一、学前儿童问题行为的看法1.1 问题的定义学前儿童问题行为是指在学前阶段,儿童出现的各种不良行为,如打人、骂人、抢东西、不听话等。

这些问题行为不仅影响了儿童的正常生活和学习,也给家长和老师带来了很大的困扰。

因此,对学前儿童问题行为的认识和矫正是非常重要的。

1.2 问题行为的原因学前儿童问题行为的原因有很多,主要包括以下几个方面:(1)生理原因:学前儿童的身体和心理都在发育过程中,他们的大脑尚未完全发育成熟,对于自我控制和情绪管理的能力较弱。

这导致他们在面对挫折和压力时,容易产生负面情绪,从而表现出问题行为。

(2)社会环境因素:学前儿童所处的家庭、幼儿园或学校环境对他们的行为有很大的影响。

如果这些环境充满了冲突、紧张和负面情绪,那么学前儿童就更容易出现问题行为。

(3)家庭教育因素:家长的教育方式和态度对孩子的行为有很大的影响。

如果家长过于溺爱、严厉或者忽视孩子的需求,都可能导致孩子出现问题行为。

1.3 问题行为的危害学前儿童问题行为不仅影响了他们的正常生活和学习,还可能对他们的身心健康造成不良影响。

具体表现在以下几个方面:(1)影响人际关系:学前儿童的问题行为容易引起其他儿童的排斥和反感,导致他们与同伴的关系紧张,甚至发生冲突。

(2)损害自尊心:学前儿童在成长过程中,需要得到他人的认可和尊重。

问题行为往往会导致他们在同伴中失去尊重,从而损害他们的自尊心。

(3)影响学习能力:学前儿童问题行为会影响他们的学习兴趣和动力,降低学习效果。

问题行为还可能导致他们在学习过程中产生挫败感,进一步影响学习能力的发展。

二、学前儿童问题行为的矫正措施2.1 加强沟通与理解家长和老师要学会与学前儿童进行有效的沟通,了解他们的想法和需求。

只有站在孩子的角度去理解他们的行为,才能找到合适的解决办法。

家长和老师还要关注孩子的生理和心理变化,以便及时发现问题行为并进行干预。

2.2 建立良好的家庭教育环境家长要树立正确的教育观念,尊重孩子的需求,关爱和支持他们的成长。

幼儿常见的社会行为问题

幼儿常见的社会行为问题包括但不限于:

1. 攻击性行为:如打人、踢人、推搡等。

2. 破坏性行为:如故意损坏物品、撕书、乱涂乱画等。

3. 抗拒性行为:如不听从指令、不合作、发脾气等。

4. 依赖性行为:如过度依赖父母、过分要求关注等。

5. 退缩性行为:如害羞、害怕与人交往、过分依赖玩具等。

6. 逃避性行为:如躲藏、避开目光等。

7. 刻板性行为:如重复某些动作或言语、偏执地遵守某些规则等。

这些行为问题可能会影响幼儿的社会适应能力,导致他们难以融入集体生活,影响其身心健康发展。

因此,家长和教育工作者应该关注幼儿的行为问题,并采取有效的措施进行干预和纠正。

学前儿童行为观察案例在学前教育中,对于儿童的行为观察是非常重要的。

通过观察儿童的行为,我们可以更好地了解他们的需求、兴趣和发展情况,从而更好地指导和帮助他们成长。

下面,我将分享一些学前儿童行为观察案例,希望对大家有所帮助。

案例一,小明的社交行为观察。

小明是一名三岁的男孩,他在幼儿园中表现出一些社交行为上的问题。

在观察中发现,小明经常会独自玩耍,不愿意和其他孩子交流和互动。

当其他孩子主动和他玩耍时,他也会选择躲避或者发脾气。

在和家长沟通后得知,小明在家中也有类似的行为。

经过一段时间的观察和分析,发现小明可能存在社交焦虑的问题,需要及时引导和帮助他建立自信,培养他和其他孩子的良好关系。

案例二,小红的情绪行为观察。

小红是一名四岁的女孩,她在幼儿园中常常表现出情绪波动大的情况。

在观察中发现,小红经常因为小事情哭闹,或者突然变得沉默不语。

她对于老师和其他孩子的态度也经常发生变化,让人捉摸不透。

在和家长沟通后得知,小红在家中也有情绪问题。

经过一段时间的观察和分析,发现小红可能存在情绪管理能力不足的问题,需要及时引导和帮助她学会正确的情绪表达和处理方式。

案例三,小华的注意力行为观察。

小华是一名五岁的男孩,他在幼儿园中表现出注意力不集中的情况。

在观察中发现,小华经常会在上课时分心,或者无法持续专注在一件事情上。

他的学习成绩也有所下降,让老师和家长都感到担忧。

在和家长沟通后得知,小华在家中也有类似的情况。

经过一段时间的观察和分析,发现小华可能存在注意力缺陷的问题,需要及时引导和帮助他提高注意力和专注力。

通过以上案例的观察和分析,我们可以看到学前儿童的行为问题多种多样,需要我们及时发现、观察和解决。

在日常教育中,我们应该重视对学前儿童行为的观察,及时发现问题,并采取有效的措施进行干预和帮助。

只有这样,我们才能更好地引导和帮助学前儿童健康成长。

希望以上案例能够对大家有所启发和帮助。

简述对学前儿童问题行为的看法及矫正措施1. 引言嘿,大家好!今天我们聊聊学前儿童的问题行为。

说到这个,可能有些家长会一脸苦涩,真是孩子们的小“闹剧”总是让人哭笑不得。

其实,这些行为往往是他们在探索世界的一部分,当然,也有些行为是需要纠正的。

今天我就带大家一起梳理一下这些问题,顺便聊聊怎么帮助小朋友们走出“迷途”。

2. 学前儿童问题行为的表现2.1 常见问题行为首先,咱们得先了解这些小家伙常干的“坏事”。

有时候,孩子们就像小火箭一样,冲来冲去,精力旺盛得不行。

比如说,有的孩子在课堂上总是坐不住,老是想跟小伙伴聊天,甚至打打闹闹。

你要是说他,他可能还觉得委屈:“我就不想听那个大人的话!” 还有一些孩子,可能在遇到不喜欢的事情时,会大哭大闹,真是让人感到无奈。

再者,有些小朋友可能会表现得比较自私,比如玩具只想自己玩,别人靠近了就开始“抗议”。

哎,这种行为可不太好,要让他们知道分享的乐趣,不然长大后怎么跟人相处呢?2.2 行为背后的原因说到这些行为,背后的原因可不少。

首先,孩子们的语言能力还在发展,很多时候他们无法准确表达自己的感受,所以就通过哭闹来引起注意。

其次,孩子们的情绪管理能力也还不成熟,遇到挫折就容易发脾气。

这就像是汽车没加油一样,动力不足嘛!再者,模仿也是个关键,看到大人或小伙伴怎么做,他们就想学,也许不一定是对的。

3. 矫正措施3.1 亲子互动的重要性那么,家长该怎么做呢?首先,亲子互动是个好办法!多花时间陪伴孩子,和他们一起玩,聊聊天,这样可以增强孩子的安全感。

他们会觉得“哎,爸爸妈妈都喜欢我,我也要努力做个好孩子!”比如,晚上可以一起看书,或是做一些简单的手工,这样不仅能增进感情,也能教他们一些新的东西。

3.2 设定规则和奖励机制再来,设定一些简单的规则也是很重要的。

比如,“在课堂上要安静”,可以用一些简单的图画或者符号来帮助他们理解。

别忘了,规则要简单明了,像个“游戏规则”一样,让他们觉得有趣。

对学前儿童问题行为的理解

嘿,咱今天来聊聊学前儿童问题行为。

你想想啊,那小娃娃们有时候的举动,是不是让你觉得又好气又好笑呢?就像我上次看到邻居家的小朋友,非要把红色的积木说成是蓝色,哎呀呀,可把大人们给逗乐了。

这学前儿童的问题行为啊,就好像是他们成长路上的小插曲。

比如说,有的孩子爱哭闹,这就好比天气有时会阴晴不定,那是他们表达自己情绪的一种方式呀。

为啥哭呢?也许是饿了,也许是想要抱抱。

咱大人可不能一味地责怪,得去理解他们呀!

还有那些调皮捣蛋的小家伙们,把玩具扔得到处都是,这就像是一阵小旋风刮过,留下一片混乱。

但咱反过来想想,这是不是他们对世界的探索呢?他们好奇呀,什么都要摸摸碰碰。

我记得我表妹家的孩子,有次把面粉撒了一地,像下雪一样,惹得大家哭笑不得。

但这其实是他在尝试新事物呀!

再有就是有的孩子可能会比较害羞,不敢和陌生人说话,这就如同躲在壳里的小蜗牛,需要我们给他们一些鼓励和时间,让他们慢慢伸出头来。

你说,咱要是强迫他们一下子变得开朗大方,那不是难为孩子嘛。

对学前儿童的这些问题行为,我们要多些耐心,多些爱。

他们就像小花朵,需要我们精心呵护。

他们所有的行为,其实都是成长的痕迹呀!我们不能简单地去评判对与错,而是要站在他们的角度去感受。

要知道,他们正走在了解这个世界的路上,而我们就是他们的引路人。

所以呀,好好对待这些小天使们的问题行为吧,那都是他们最纯真的表达!。