2019届江苏高考语文总复习专题

- 格式:doc

- 大小:25.55 KB

- 文档页数:6

[题组一对点练]一、阅读下面的文言文,完成文后题目。

勿斋记[明]朱舜水世之学圣人者,视圣人太高,而求圣人太精,究竟于圣人之道去之不知其几万里已。

古今之称至圣人者莫盛于孔子,而聪明睿知莫过于颜渊。

及其问仁也,夫子宜告之以精微之妙理,方为圣贤传心①之秘,何独曰“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”?夫视听言动者,耳目口体之常事,礼与非礼者,中智之衡量,而“勿”者下学之持守,岂夫子不能说玄说妙、言高言远哉?抑颜渊之才不能为玄为妙、骛高骛远哉?夫以振古聪明睿知之颜渊,而遇生民未有之孔子,其所以授受者,止于日用之能事,下学之工夫,其少有不及于颜渊者,从可知矣。

故知道之至极者,在此而不在彼也。

藤君素好学,有志于“四勿”也,以名其斋,因号“勿斋”。

初见于太史所。

士大夫之初遇,自有礼矣,不得轻有所请谒也,奈何以“勿斋”请余为之记也?余未知其人,亦何得轻为搦管,如贾人之炫其玉而求售也?抑其心久厌夫高远玄虚之故习,茫如捕风,一旦幡然,欲得余言以证其生平之志,中庸之德乎?“先民有言,询于刍荛②”,勿斋有之矣!“狂夫之言,圣人择焉”,余亦有之矣!【注】①传心:传授道统。

②刍荛:指割草砍柴的人。

1.概括第一段的意思。

答:答案:世人学习圣人之道,把圣人看得太高,因而距离圣人之道很远。

2.作者初见藤君就答应为他作记,原因是什么?答:解析:题干问的是“作者初见藤君就答应为他作记,原因是什么”,答题的区域在第三段。

找到“藤君素好学,有志于‘四勿’也,以名其斋”“抑其心久厌夫高远玄虚之故习,茫如捕风,一旦幡然,欲得余言以证其生平之志,中庸之德乎”这些内容,然后进行概括即可。

答案:藤君好学,有志于“四勿”;他厌恶高远玄虚的旧习,想要得到“我”的话来证实他的生平之志和中庸之德。

3.概括作者的修身理念。

(用自己的话作答)答:解析:第二段借用孔子和颜渊的例子来说明圣人之道并非玄妙高远,由此说明自己的修身之道,即要务实,要脚踏实地;第三段借对藤君的分析来表明自己的观点。

专题七图文、表文转换——图将好景笔底事,待我与君细绘出本专题涉及综合能力的考查,在熟悉考情的基础上,从“数据分析类转换”“结构把握类转换”“图片解读类转换”三种命题考向分类突破,然后再分题型突破,每一题型突破都采用精选例题讲解的形式。

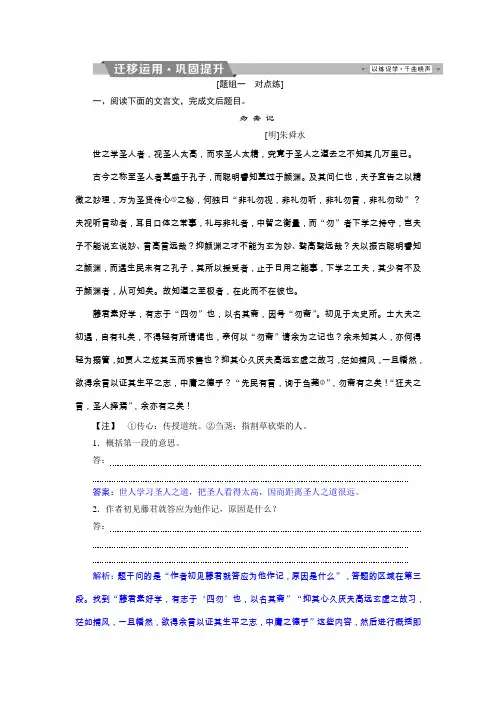

1.(2017·高考全国卷Ⅲ改编)阅读下面的文字,完成题目。

材料:2008年起,中国文化文物系统的博物馆开始全面免费开放,此后博物馆的直接经济贡献逐渐弱化。

因此,只能通过博物馆事业增加值来衡量博物馆对国民经济的直接贡献。

博物馆事业增加值即文化文物系统内的博物馆向社会提供产品或服务(如文化创意产品销售、文物巡展、社会文物鉴定及咨询等)而增加的价值总和。

2001~2014年全国博物馆事业增加值变化情况如下图:[摘编自苏杨等主编《中国文化遗产事业发展报告(2015~2016)》] 注:计算或比较不同时期的经济数据时,用某一时期产品的平均价格作为固定的计算尺度,这种平均价格叫可比价格。

可比价格计算出的指标,可以消除价格变动因素的影响,便于对不同时期进行历史对比,以观察国民经济的发展情况。

下列对材料相关内容的理解,不.正确的一项是( )A.2001~2014年间,按当年价格计算出的全国博物馆事业增加值最低的年份是2001年,最高的年份是2014年。

B.除2007年的全国博物馆事业增加值较前一年有所减少外,其余年份的增加值与前一年相比均呈现上升态势。

C.按2001年可比价格计算,十几年间全国博物馆事业增加值大体上保持了较好的增长势头。

D.按当年价格计算出的增加值与按可比价格计算出的增加值相比,二者差距最大的年份是2014年。

解析:选B。

观察材料的柱状图,并对具体数据逐个比较,可以看出,除了2007年全国博物馆事业增加值较前一年有所减少之外,2003年的增加值较前一年亦有所减少。

据此可知,B项中“其余年份的增加值与前一年相比均呈现上升态势”的说法有误。

2.(2016·高考全国卷Ⅱ)下面是某校团委“中国梦演讲赛”工作的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求内容得当,表述准确,语言连贯,不超过85个字。

语言综合运用专项突破作业(8)一语言文字运用1.在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一组是(3分)( )把诗歌、绘画、书法、篆刻完美________起来,一幅传统的文人画才算完备。

诗、书、画、印________又互相映衬,令人回味无穷。

从唐宋开始,这种创作特色为画家和欣赏者所普遍接受,其对中国画的发展有着深远影响,当代水墨写意画正是与传统文人画________的。

A.结合相辅相成一以贯之B.融合各得其所一以贯之C.结合各得其所一脉相承D.融合相辅相成一脉相承答案 C解析结合:人或事物间发生密切联系。

融合:几种不同的事物合成一体。

文段中说的是一幅画中含有诗歌、绘画、书法、篆刻,用“结合”恰当。

相辅相成:互相补充,互相配合。

各得其所:每一个人或事物都得到合适的安顿。

文段中说的是“诗、书、画、印”互相映衬,用“各得其所”恰当。

一以贯之:用一种思想理论贯穿于始终。

一脉相承:由一个血统或一个派别传下来,比喻某种思想、行为或学说之间有继承关系。

文段中说的是当代画与传统画之间的关系,用“一脉相承”恰当。

2.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是(3分)( )在《人间草木》这部作品中,汪曾祺先生得意而平和的人生在三个方面表现得淋漓尽致:写文、绘画、做菜。

________________。

________________;________________;________________;________________。

________________,这种“美人之美、美美与共”的共济局面,又何尝不是个人的欢乐和社会的福祉呢?①其绘画如竹,筛风弄月②其做菜如梅,剪风裁月③其写文如兰,空谷幽兰④而其为人,则如时下深秋之菊,恬然自处、清淡疏朗⑤他在将个人价值充分展现、平和表达的同时,也满足了他人在精神和物质两个层面的需求⑥这三种人生爱好,我倒是觉得神似花中“四君子”A.⑤③①②④⑥B.⑥①③②⑤④C.⑤④②③①⑥D.⑥③①②④⑤解析解答本题,不仅要注意关联词的搭配,还要注意前后内容的连贯,根据前文提示“汪曾祺先生得意而平和的人生在三个方面表现得淋漓尽致”可知:⑥作为总结,而依据照应,③句表述的是“写文”,①句表述的是“绘画”,②句表述的是“做菜”,④句递进一层,顺理成章,故选择D项。

2019 年江苏卷语文高考真题如下:1.语言文字运用(12 分)-在下面一段话的空缺处依次填入词语,最恰当的一组是(3 分)提到桃花源,许多人会联想到瓦尔登湖。

真实的瓦尔登湖,早已成为____的观光胜地,梭罗的小木屋前也经常聚集着____的游客,不复有隐居之地的气息。

然而虚构的桃花源一直就在我们的心中,哪怕____在人潮汹涌的现代城市,也可以获得心灵的宁静。

A. 名闻遐迩闻风而至杂居B. 名噪一时闻风而至栖居C. 名噪一时纷至沓来杂居D. 名闻遐迩纷至沓来栖居-在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是(3 分)在南方,芭蕉栽植容易,几乎四季常青。

____至于月映蕉影、雪压残叶,那更是诗人画家所向往的了。

①它覆盖面积大,吸收热量大,叶子湿度大。

②古人在走廊或书房边种上芭蕉,称为蕉廊、蕉房,饶有诗意。

③因此蕉阴之下,是最舒适的小坐闲谈之处。

④在旁边配上几竿竹,点上一块石,真像一幅元人的小景。

— 1 —⑤在夏日是清凉世界,在秋天是分绿上窗。

⑥小雨乍到,点滴醒人;斜阳初过,青翠照眼。

A. ①③②④⑥⑤B. ①④②③⑥⑤C. ②①④③⑤⑥D. ②③④①⑤⑥-下列诗句与“悯农馆”里展示的劳动场景,对应全部正确的一项是(3 分)①笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明②种密移疏绿毯平,行间清浅縠纹生③分畴翠浪走云阵,刺水绿针抽稻芽④阴阴阡陌桑麻暗,轧轧房栊机杼鸣A. ①织布②插秧③车水④打稻B. ①织布②车水③插秧④打稻C. ①打稻②插秧③车水④织布D. ①打稻②车水③插秧④织布-阅读下图,对VR(即“虚拟现实”)技术的解说不正确的是一项是(3 分)A. VR 技术能提供三个维度的体验:知觉体验、行为体验和精神体验。

B. 现有的VR 技术在精神体验上发展较快,而在知觉体验上发展较慢。

— 2 —C. VR 技术的未来方向是知觉体验、行为体验和精神体验的均衡发展。

D. 期许的VR 体验将极大提高行为体验的自由度和精神体验的满意度。

![[推荐学习]2019届高考语文(苏教版)复习资料练习:第二部分 专题一 文言文阅读 4 考点二迁移运](https://uimg.taocdn.com/ae0e830f482fb4daa58d4b85.webp)

[题组一对点练]一、阅读下面的文言文,完成下面问题。

1.判断“其”在文中的意义。

狐谓狼曰:“羊肉①其.鲜乎?君②其.有意,叼③其.一而啖之,得饱④其.口福。

”狼曰:“⑤其.如猛犬何?”狐间于犬曰:“羊数詈君,⑥其.言不堪入耳,君乃无所怒,⑦其.无闻邪?⑧其.畏主人邪?及⑨其.嬉逐,愿为一雪⑩其.耻,君⑪其.许之!”犬笑曰:“欲加之罪,⑫其.无辞乎?”护羊愈谨,狐与狼愤然而去。

答:答案:③④⑥⑨⑩这五个“其”均用作代词。

③相当于“其中的”;④相当于“自己”;⑥相当于“它们的”;⑨相当于“它们”;⑩相当于“这(个)”。

①⑤⑪⑫均用作副词。

①表揣测,大概;⑤表示加强语气;⑪表祈使语气,一定;⑫表反诘,相当于“难道”。

②⑦⑧三个“其”字,均用作连词。

②表假设,如果;⑦⑧表选择,是……还是……。

2.判断“于”在文中的意义。

“黄鸟①于.飞,差池其羽”,何其笑也。

然②于.吾等,则久别矣。

自十年前偶见之,③于.今已十载,未睹其姿。

今造林还草,生态渐复,黄鸟复见,其鸣之美则倍④于.昔。

吾乡之美已闻⑤于.四方。

世人皆欲老⑥于.吾乡,此乃多人言⑦于.我也,非吾杜撰耳。

⑧于.是吾等畅饮抒怀,陶然醉⑨于.是,不亦乐乎?答:答案:①助词,凑足音节;②介词,表示对象,可译为“对于”;③介词,可译为“到”;④介词,表示比较,可译为“比”;⑤介词,表示被动,可译为“被”;⑥介词,表示方位,可译为“在”;⑦介词,表示对象,可译为“对”或“向”;⑧同现代汉语,可译为“于是”;⑨介词,可译为“在”。

3.判断“为”在文中的意义。

“天行有常,不①为.尧存,不为桀亡。

”此②为.至理,当③为.世人言之,切勿使之④为.巫所惑。

巫者,以诡⑤为.业,其所⑥为.皆⑦为.利也。

故⑧为.其来也,即斥之以此理,彰其用心。

⑨为.天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞⑩为.?答:答案:①介词,可译为“因为”;②动词,可译为“是”;③介词,可译为“对、向”;④介词,可译为“被”;⑤动词,可译为“作为”;⑥动词,可译为“做”;⑦介词,可译为“为了”;⑧介词,表示动作行为的时间,可译为“当”;⑨介词,可译为“替”;⑩句末语气词,可译为“呢”。

小说阅读四、 小说语言赏析文本展示典例 阅读下面的文字,完成问题。

(20分)一种美味巩高峰他有些受宠若惊。

此前,他的生活就是满村子蹿,上树掏鸟窝,扒房檐摘桃偷瓜。

因此,每天的饭都没准时过,啥时肚子饿了回家吃饭,都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿。

那天不一样,母亲把双手在围裙上擦了又擦。

母亲终于接过那条鱼时,他忽然有一点点失望,那条本来大得超出他意料的鱼,在母亲的双手之间动弹时,竟然显得那么瘦小。

准确地说,在那之前他没吃过鱼,唇齿间也回荡不起勾涎引馋的味道。

他相信两个哥哥应该也极少尝过这东西。

在母亲的招呼下,他们手忙脚乱地争抢母亲递过的准备装豆腐的瓷碗。

豆腐,是跟年联系在一起的东西了。

天!为了那条鱼,母亲要舀一瓷碗的黄豆种子去换半瓷碗的豆腐来搭配。

隐隐约约地,他有了美味的概念,还有慢慢浓起来的期待。

父亲坐在灶前一边看着火苗舔着锅底,一边简单地埋怨了几句,似乎是嫌母亲把鱼洗得太干净了,没了鱼腥味。

这已经是难得的意外了,平日里,父亲一个礼拜可能也就说这么一句话。

父亲埋怨时,母亲正在把那条鱼放进锅里,她轻手轻脚,似乎开了膛破了肚的草鱼还会有被烫痛的感觉。

父亲笑了笑,带着点儿嘲意。

母亲嗔怪着说,你笑什么笑!鱼真的还没死,还在锅里游呢。

说着,母亲还掀了锅盖让父亲看。

父亲保持着笑意,不愿起身。

母亲拿着装了葱段蒜末的碗,就那么站着等水烧开。

来不及细细回味了,豆腐一下锅,屋子里顿时鲜香扑鼻。

他是第一次知道,鱼的味道原来是这样的,新鲜得让人稍稍发晕。

在鱼汤从锅里到上桌之间,他拼命地翕动鼻翼,贪婪地往肺里装这些味道。

他相信装得越多,回味的时间就越长。

至于那锅鱼汤具体是什么滋味,他倒完全不记得哪怕一点儿细节。

因为全家吃饭喝鱼汤的状态都有些鲁莽,只有嘴唇和汤接触的呼呼声,一碗接一碗时勺子与锅碰撞的叮当声,还有一口与另一口之间换气时隐约的急促。

那天饭桌上的气氛也不一样,一家人习惯的默不作声完全没了踪影,父亲开口谈天气了,两个哥哥则说了今年可能的收成。

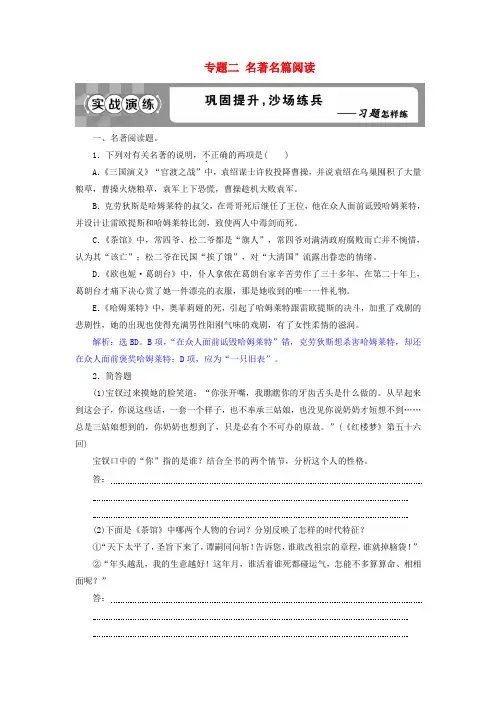

专题二名著名篇阅读一、名著阅读题。

1.下列对有关名著的说明,不.正确的两项是( )A.《三国演义》“官渡之战”中,袁绍谋士许攸投降曹操,并说袁绍在乌巢囤积了大量粮草,曹操火烧粮草,袁军上下恐慌,曹操趁机大败袁军。

B.克劳狄斯是哈姆莱特的叔父,在哥哥死后继任了王位,他在众人面前诋毁哈姆莱特,并设计让雷欧提斯和哈姆莱特比剑,致使两人中毒剑而死。

C.《茶馆》中,常四爷、松二爷都是“旗人”,常四爷对满清政府腐败而亡并不惋惜,认为其“该亡”;松二爷在民国“挨了饿”,对“大清国”流露出眷恋的情绪。

D.《欧也妮·葛朗台》中,仆人拿侬在葛朗台家辛苦劳作了三十多年,在第二十年上,葛朗台才痛下决心赏了她一件漂亮的衣服,那是她收到的唯一一件礼物。

E.《哈姆莱特》中,奥菲莉娅的死,引起了哈姆莱特跟雷欧提斯的决斗,加重了戏剧的悲剧性,她的出现也使得充满男性阳刚气味的戏剧,有了女性柔情的滋润。

解析:选BD。

B项,“在众人面前诋毁哈姆莱特”错,克劳狄斯想杀害哈姆莱特,却还在众人面前褒奖哈姆莱特;D项,应为“一只旧表”。

2.简答题(1)宝钗过来摸她的脸笑道:“你张开嘴,我瞧瞧你的牙齿舌头是什么做的。

从早起来到这会子,你说这些话,一套一个样子,也不奉承三姑娘,也没见你说奶奶才短想不到……总是三姑娘想到的,你奶奶也想到了,只是必有个不可办的原故。

”(《红楼梦》第五十六回)宝钗口中的“你”指的是谁?结合全书的两个情节,分析这个人的性格。

答:(2)下面是《茶馆》中哪两个人物的台词?分别反映了怎样的时代特征?①“天下太平了,圣旨下来了,谭嗣同问斩!告诉您,谁敢改祖宗的章程,谁就掉脑袋!”②“年头越乱,我的生意越好!这年月,谁活着谁死都碰运气,怎能不多算算命、相相面呢?”答:答案:(1)平儿。

(示例)①善待刘姥姥、邢岫烟、尤二姐,体现她的善良、细心;②探春理家时,一面支持探春对付众管家媳妇,一面还能顾及凤姐颜面,体现她的聪慧、干练;③帮助贾琏隐瞒奸情,体现她善于处世应变;④在茯苓霜和玫瑰露事件中,她开脱柳家母女,体现她的仁厚、思虑周详。

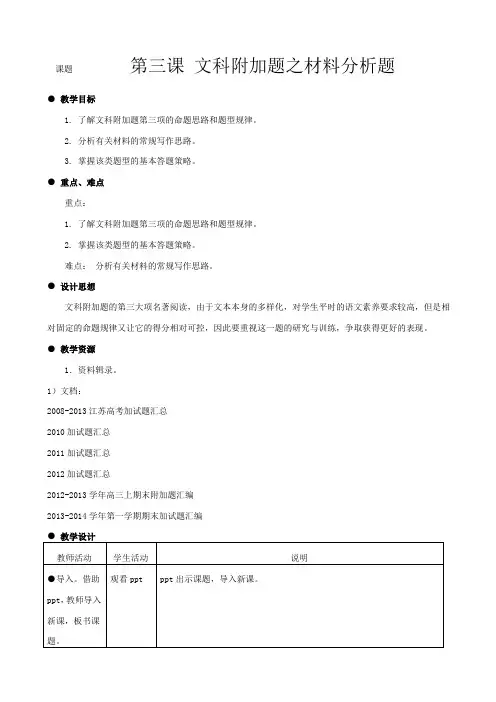

课题第三课文科附加题之材料分析题●教学目标1. 了解文科附加题第三项的命题思路和题型规律。

2. 分析有关材料的常规写作思路。

3. 掌握该类题型的基本答题策略。

●重点、难点重点:1. 了解文科附加题第三项的命题思路和题型规律。

2. 掌握该类题型的基本答题策略。

难点:分析有关材料的常规写作思路。

●设计思想文科附加题的第三大项名著阅读,由于文本本身的多样化,对学生平时的语文素养要求较高,但是相对固定的命题规律又让它的得分相对可控,因此要重视这一题的研究与训练,争取获得更好的表现。

●教学资源1.资料辑录。

1)文档:2008-2013江苏高考加试题汇总2010加试题汇总2011加试题汇总2012加试题汇总2012-2013学年高三上期末附加题汇编2013-2014学年第一学期期末加试题汇编●课堂反馈【典型例题分析】慢词长调是中晚唐以来就在社会上流传的一些俗曲,是配合当时新兴音乐歌唱的里巷俗歌。

《花间集》所收的是诗客曲子词,这些诗人文士所写的词,大半都是小令。

小令的格式与诗比较接近,因此..诗人文士插手写词后,习惯于写小令。

/而且..,诗人文士常常自己觉得比较高雅,而慢词长调当时是流行于市井之间的,所以..,他们不肯去写慢词长调。

/慢词长调的填写,要配合音乐的曲谱,它的格律要求更加严格,不像五七言的字句那么简单。

因此...。

他的创作突破..,一般的诗人文士也不能为。

/\\柳永的出现就像一座里程碑了小令的范畴,而以慢词长调为主。

写慢词长调就要铺排,铺展开来叙述,就不能够只以一个重点的感发为主。

它不像欧阳修的词,也不像李后主的词,也不像冯延巳的词。

他们是在语言文字之外,有很高深的意境、境界,教你去联想想象。

柳永的长调呢?因为..铺陈,就好像都明白地说出来了,没有可发挥的余地。

所以..有些文人诗客评价柳永词浅俗,比如王灼在《碧鸡漫志》中就批评柳词:“唯是浅近卑俗,自成一体,不知书者尤好之。

”/值得注意的是,柳永所写的相思离别之情,不再是女子的口吻,而是从一个客子身份来写,他开创性地选取高远的景物,并在词作中融入了自己的追寻和感受,这是柳永词最大的特色..........。

对点专练2 关键虚词译到位1.阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。

薛聪,字延智,方正有理识,善自标致,不妄游处。

遭父忧,庐于墓侧,哭泣之声,酸感行路。

累迁直阁将军,兼给事黄门侍郎、散骑常侍,直阁如故。

聪深为孝文所知,外以德器遇之,内以心膂为寄。

帝欲进以名位,辄苦让不受,帝亦雅相体悉,谓之曰:“卿天爵[注]自高,固非人爵之所荣也。

”(选自《北史·薛聪传》)注天爵:天然的爵位,指高尚的道德修养。

(1)遭父忧,庐于墓侧,哭泣之声,酸感行路。

译文:________________________________________________________________________答案遭逢父亲丧事,薛聪在墓旁修建房舍守孝,哭泣的声音,使路人悲伤感动。

解析要点:“父忧”,父亲丧事;“庐”,修建房舍;“酸感”,使……悲伤感动。

(2)帝欲进以名位,辄苦让不受,帝亦雅相体悉。

译文:________________________________________________________________________答案孝文帝想要提升他的名爵地位,他总是坚持推辞不接受,孝文帝也很体恤了解他。

解析要点:“苦让”,坚持推辞;“雅”,很;“体悉”,体恤了解。

参考译文薛聪,字延智,品行正直有见识,他很看高自己,不随便与人交往。

遭逢父亲丧事,薛聪在墓旁修建房舍守孝,哭泣的声音,使路人悲伤感动。

屡经升迁到直阁将军,兼任给事黄门侍郎、散骑常侍,依然担任直阁之职。

薛聪很受孝文帝的信任,对外把他看作德才兼备的能臣,对内把他视为可靠的心腹。

孝文帝想要提升他的名爵地位,他总是坚持推辞不接受,孝文帝也很体恤了解他,对他说:“你的道德修养已经很高了,本来就不是用官爵可以使你感到荣耀的。

”2.阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。

韦贯之,名纯,避宪宗讳,遂以字行。

少举进士。

德宗末年,人有以贯之名荐于京兆尹李实者,实举笏示所记曰:“此其姓名也,与我同里,素闻其贤,愿识之而进于上。

限时规范综合训练综合训练1阅读下面的文言文,完成文后题目。

(18分)戚元鲁墓志铭曾巩戚氏宋人,为宋之世家。

当五代之际,有抗志不仕、以德行化.其乡里、远近学者皆归之者,曰同文,号正素先生,赠尚书兵部侍郎。

有子当太宗、真宗时为名臣,以论事激切至今传之者,曰纶,为枢密直学士,赠太尉。

有子恭谨恂恂、不妄言动、能守其家法、葬宋之北原、余为之志其墓者,曰舜臣,为尚书虞部郎中。

元鲁其子也,名师道,字元鲁。

为人孝友忠信,质厚而气和,好学不倦,能.似其先人者也。

盖自五代至今百有六十余年矣,戚氏传绪浸远,虽其位不大,而行应礼义,世世不绝如此,故余以谓宋之世家也。

元鲁自少有大志,聪明敏达,好论当世事,能通其得失。

其好恶有异于流俗,故一时与之游者,多天下闻人。

皆以谓元鲁之于学行,进而未止,意其且寿,必能成其材,不有见于当世,必有见于后。

孰谓不幸而今死矣!故其死也,无远近亲疏,凡知其为人者,皆为之悲,而至今言者尚为之慨然也。

元鲁初以父任为建州崇安县尉,不至。

以进士中.其科,为亳州永城县主簿,又为楚州山阳县主簿。

嘉祐六年三月二十九日,以疾卒于官,年三十有五。

娶陈氏,内殿承制习之女;再娶王氏,参知政事文宪公尧臣之女;有子一人;皆先元鲁死,而元鲁盖无兄弟。

呜呼!天之报施于斯人如此,何也?元鲁且死时,属其僚赵师陟乞铭于余,师陟以书来告。

余悲元鲁不得就其志,而欲因余文以见于后,故不得辞也。

以熙宁元年某月某甲子,葬元鲁于其父之墓侧,以其配陈氏、王氏。

将葬,其从兄遵道以状来速.铭,铭曰:行足以象其先人,材足以施于世用,而于元鲁未见所止也。

生既不得就其志,死又无以传其绪,曷以告哀?纳铭于墓。

(选自《曾巩集》卷四十二)1.对下列加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )A.以德行化.其乡里化:教化B.能.似其先人者也能:才干C.以进士中.其科中:考取D.其从兄遵道以状来速.铭速:催促答案D解析速:邀请,请求。

2.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )A.五代时,戚元鲁的曾祖父在乡里享有盛名,德高望重,但是抗逆朝廷,不愿做官。

[题组一对点练]一、翻译下面的文段,注意句子中加点词语的用法。

齐女徐吾者,与邻妇合烛.①夜.②织,吾贫而烛不继,邻妇请先无与夜.③。

徐吾曰:“妾日.④起常早,去常后,扫尘以待,为贫故也。

今一室之中,益一人烛不为益明,去一人烛不为暗,何爱东壁余光?幸分之!”邻妇遂复与织。

(节选自刘向《列女传》) 答:答案:译文:齐国有一个叫徐吾的女子,跟邻家的妇人合伙出钱买蜡烛晚上织布。

徐吾家贫,不能继续出钱买蜡烛,邻家的妇人就叫她晚上不要来了。

徐吾说:“我每天常常是很早就来,常常是最后回去,把房子打扫得干干净净来等待织布,就是因为贫穷啊。

现在整个房子里边,增加一个人蜡烛不会更加明亮,减少一个人蜡烛不会因此变暗,何必吝惜照在东边墙壁上剩余的烛光呢?请把它分给我吧!”邻家的妇人于是又跟她一起织布。

加点词:①烛:名词活用为动词,买蜡烛;②夜:名词活用为状语,在夜里,在晚上;③夜:名词活用为动词,夜织;④日:名词活用为状语,每天。

二、阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。

四年七月,高祖崩,上(指炀皇帝)即皇帝位于仁寿宫。

以天下承平日久,士马全盛,慨然慕秦皇、汉武之事,乃盛治宫室,穷极侈靡,召募行人,分使绝域。

诸蕃至者,厚加礼赐;有不恭命,以兵击之。

课天下富室,益市武马,匹直十余万,富强坐是冻馁者十家而九。

帝性多诡谲,所幸之处,不欲人知。

每之一所,郡县官人,竞为献食,丰厚者进擢,疏俭者获罪。

奸吏侵渔,人不聊生,人饥相食,邑落为墟,上不之恤也。

东西游幸,靡有定居,每以供费不给,逆收数年之赋。

区宇之内,盗贼蜂起,近臣互相掩蔽,隐贼数不以实对。

或有言贼多者,辄大被诘责。

各求苟免,上下相蒙,每出师徒,败亡相继。

黎庶愤怨,天下土崩,至于就擒,而犹未之寤也。

(选自《隋书》)(1)课天下富室,益市武马,匹直十余万,富强坐是冻馁者十家而九。

译文:(2)黎庶愤怨,天下土崩,至于就擒,而犹未之寤也。

译文:答案:(1)(他)向天下的富人征收重税,大量购买军马,每匹马价值十余万两,因此而受冻挨饿的富强之家十有其九。

2019届高考语文总复习专题江苏加试

一、(2015·江苏卷)阅读材料,完成1~3题。

(10分)

予友武林王子丹麓,手订《今世说》一书,盖祖刘氏所作《世说新语》而稍节其条目。

予受而读之,自清兴以来名臣硕辅,下逮岩穴之士、章句之儒,凡一言一行之可纪述者靡不旁搜广辑因文析类以成一家言其大要采诸序记杂文之行世者而不敢妄缀一词,其详慎不惮烦如是。

(节选自严允肇《(今世说)序》) 1.用斜线“/”给上面文言文中的画线部分断句。

(限5处)(5分)

【解析】本题考查文言断句能力。

根据文言虚词使用规律“因、以、其、而”等前面“者”后可断句,结合文意(编书时广泛搜集、合理分类、不删改),即可组织答案。

答案:凡一言一行之可纪述者/靡不旁搜广辑/因文析类/以成一家言/其大要采诸序记杂文之行世者/而不敢妄缀一词

【评分标准】5处断句,每处1分。

2.《世说新语》的作者是。

(1分)

【解析】本题考查文学常识。

平时加强记忆即可。

答案:刘义庆

【评分标准】答对1分。

答成其他不给分。

3.根据材料,概括《今世说》的特点。

(4分)

答:

【解析】本题考查对文意的理解和概括。

关键是细读文本,在理解大意的基础上

切分层次,再逐层概括。

从“盖祖刘氏所作《世说新语》而稍节其条目”可知体例来源;从“靡不旁搜广辑”可知材料搜集情况;从“因文析类”可知分类情况;从“不敢妄缀一词”可知不加评论。

答案:模仿《世说新语》而条目略有减少;搜集广泛;分类合理;对所用文字不妄评述。

【评分标准】四点每点1分。

概括不准确酌情扣分。

附【译文】

我朋友武林王子丹麓,亲手修订了一本《今世说》。

这本书模仿刘义庆《世说新语》的体例而条目有所减少。

我得到了这本书并读了它。

这本书记录了清朝以来,上自贤良名臣、下至隐士文人,凡是他们值得记载的一言一行,没有一样不经过广泛搜集,按合理的条目记载下来,形成一家之言。

此书的大致内容是搜集流行于世的各种序、记、杂文,而且没有敢妄加评论一词一句。

他编写这本书就是这样周密详尽谨小慎微而又不厌其烦。

二、(2015·江苏卷)名著阅读题(15分)

1.下列对有关名著的说明,不正确的两项是(5分) ( )

A.《三国演义》中,关羽接受曹操赠送的新战袍后,仍将旧战袍穿在外面,说明关羽生活简朴,对新战袍格外珍惜。

B.鲁迅《白光》中反复出现的“这回又完了!”既是指陈士成又一次的科举考试失败,也是暗示他对人生前景的绝望。

C.《子夜》开头,吴荪甫的一九三○年式雪铁笼汽车与吴老太爷的《太上感应篇》形成强烈比照,标志着资产阶级全面压倒了封建阶级。

D.第一幕开场时,哈姆莱特的父亲被克劳迪斯杀害,造成了哈姆莱特与克劳迪斯

之间不断的争斗,全剧人物无一例外被卷入其中。

E.《老人与海》中,老人年轻时曾在黄昏时分看到海滩上的狮子,后来又多次梦到狮子,这里的狮子象征着旺盛的生命力和青春。

【解析】选AD。

本题考查名著阅读。

A项,关羽将旧战袍穿在外面是不忘与刘备的结拜之情,因为旧战袍是刘备所赠。

D项,哈姆莱特在第一幕开场时并不知道他父亲是克劳迪斯所害,所以他们的争斗并没有开始。

2.简答题(10分)

(1)在《红楼梦》第四十回“史太君两宴大观园,金鸳鸯三宣牙牌令”中,鸳鸯说:“天天咱们说,外头老爷们吃酒吃饭,都有一个篾片相公,拿他取笑儿。

咱们今儿也得了一个女篾片了。

”鸳鸯她们要取笑的“女篾片”指谁?请结合本回情节,归纳她的性格特征。

(5分)

答:

【解析】首先要明确“篾片”的意思,“篾片”也叫“清客”,指旧时在富贵场中帮闲凑趣的知识分子,男的称“篾片相公”,女的称“女篾片”。

其次要善于联想,《红楼梦》中身份相合且善于凑趣的女的只有刘姥姥,且“史太君两宴大观园”中,确实拿刘姥姥取笑了,刘姥姥也善于迎合,故意引大伙大笑。

答案:刘姥姥。

朴实善良,善解人意;老于世故,精明狡黠;幽默风趣,性格诙谐;顺从讨好,偶有反抗。

【评分标准】答对人物姓名得1分;性格特征共4点,每点1分。

(2)《边城》中,端午赛龙舟,二老失足落水,上岸后迎面碰上翠翠。

翠翠没有说话,到处找黄狗。

黄狗泅水而来,翠翠说:“得了,你又不翻船,谁要你落水呢?”

翠翠对黄狗说话这一情节,体现了她什么样的心理活动?(5分)

答:

【解析】本题考查对《边城》人物形象的理解。

要求从小说情节和人物形象性格特点等方面进行概括。

解答时,要结合前文相关内容展开分析。

此情节前,当地的团总想以新碾坊为陪嫁,把女儿嫁给傩送,而翠翠暗地里喜欢傩送,听说了这件事后,心里忧愁、嗔怪,但不便明说,便借骂狗开脱。

而傩送来跟翠翠热情地说话,表明傩送喜欢翠翠,因此翠翠心中欢喜。

答案:因为听到碾坊一事,心中有些忧愁、嗔怪;因为二老明明对自己有意,又隐隐地有些欢喜。

【评分标准】分两点作答;答全一点给3分,两点给5分。

三、(2015·江苏卷)材料概括分析题(15分)

古文的写作讲气,词句的短长与声调的高下,说话时的婉转或激昂,都是由气势决定的。

这个气势里就含有作者的感情在内。

作者由气势决定言之短长与声之高下;读者则从言之短长与声之高下中去求气,得到了气,就能体会到作者写作时的感情,这就是因声求气。

就作者来说,他在写作时,不是考虑什么什么手法,而是考虑怎样把意思表达清楚,表达正确,怎样把感情表达出来。

手法是从声情的变化中自然形成的。

不是学会了种种手法,才让自己的情意去凑合各种手法。

一凑合就成了做作,就写不好文章了。

要达到前人写作的很高境界,就要学通他们下笔的精妙处;要懂得他们写作是本于准确地表达情意的自然流露,而不是有意做作。

这样,到自己写作时,才能本着自己的情意,透过气势来表达声情,在表达不同的声情中自然

形成各种不同的艺术手法。

因声求气不光是会读出文章的声情来,还要求能长久熟读。

这样读,当然是读经过时间考验的名篇;这样读,也是提高阅读能力的最简便方法。

由于熟读,接触书里的词汇时,不是孤立的,而是连同整个句子一起记熟的。

这样,当对这个词完全懂得时,就对这个词在不同句子里的意义变化,以及在不同句子里的不同用法都懂了。

自己在写作时,可使之用得合乎法则。

因声求气,就是透过熟读来学习写作的一种方法。

(节选自周振甫《文章例话》,有删改) 1.“声”“气”分别指什么?“因声求气”的内涵是什么?(5分)

答:

【解析】本题考查对重要词语的理解能力。

从文中找出这几个词语的位置(在选文的第一段);再标出前后相关的句子,如“词句的短长与声调的高下”“气势里就含有作者的感情在内”等;接着进行揣摩、归纳、整合;最后规范组织答案。

答案:(1)“声”指声调的高下,“气”指语气或气势。

(2)读者从言之短长与声之高下中去求气;得到了气,就能体会到作者写作时的感情,这就是因声求气。

【评分标准】第一问2分,每点1分。

第二问3分,两小点,每点1分;语句通顺1分。

要点不全,酌情扣分。

2.为什么说“一凑合就成了做作”?(4分)

答:

【解析】本题考查筛选文本信息。

从文中找出句子位置(在选文第二段);标出前

后相关语句,如“学会了种种手法,才让自己的情意去凑合各种手法”“写作是本于准确地表达情意的自然流露”“在表达不同的声情中自然形成各种不同的艺术手法”等;结合题干要求,整合相关语句;最后按要求答题。

答案:“一凑合就成了做作”,是指一旦用自己的情意拼凑、迎合各种艺术手法,文章写作就显得不自然了;手法是从声情的变化中自然形成的,如果为了表现各种手法而拼凑自己的情意,那就成了虚情假意,就写不好文章了。

【评分标准】两个要点,一点2分。

如概括不全或不准,酌情扣分。

3.结合全文,简析如何通过读书来学习写作。

(6分)

答:

【解析】本题考查对文本内容的概括。

“结合全文”,问题指向明确,答题时,就要反复阅读,通过阅读文本,就会发现,文中说这个问题用的是“要……就要……”的句式;还有句式熟读时谈到的词语;等等。

在此基础上概括、提炼,就能形成答案。

答案:通过读书来学通前人下笔的精妙处;通过因声求气来学习如何准确地表达情意和自然地运用各种艺术手法;通过熟读名篇来积累词句等的用法。

【评分标准】三个要点,一点2分。

如概括遗漏或表达不畅,根据具体情况扣分。