第七章 中国近代特殊教育的确立

- 格式:pptx

- 大小:485.16 KB

- 文档页数:34

我国特殊教育发展的历史及走向谈这个话题之前首先要界定特殊教育对象,长期以来,我国政府界定的特殊教育对象主要指的是医疗部门界定的在视觉、听觉、智力发展方面存在缺陷的儿童,近年来,又将有神经系统发育障碍的儿童(孤独症儿童)扩展为特殊教育对象。

其实,根据国际上对特殊儿童的范围界定,特殊教育对象还包括有情绪行为障碍儿童、学习障碍儿童和智力超常儿童以及有特殊教育需要的儿童等。

这里所讲的特殊教育对象,主要是指视觉、听觉、智力发展方面存在缺陷的儿童。

在我国,特殊教育的发展有一个演进的历史过程。

一、特殊教育的准备阶段:标志为古代特殊教育思想及机构的萌芽我国古代就有开明的残疾人政策,夏商周时期有减免残疾人税收的规定,从秦汉到明清,开明统治者都设臵了专门机构去关注残疾人的生存状况,如对残疾人赐谷等等。

中国的特殊教育学校有悠久的历史和文化渊源。

据陆得样和福森信昭(日本)1996年考证,我国在周代出现了公有性质的残疾人教育,源起于夏商周时期的盲人乐师得到专门的职业技能教育,并训练聋哑、盲及肢体残疾者为有用之人。

我国自古代就不泛有对残疾人一视同仁的例子,周代就有盲人担任乐师和相应官职,孙膑和司马迁受刑后成了肢体残疾者,后来仍被重用,都是明证。

二、特殊教育的早期阶段:标志是近代特殊教育学校的产生漫长的封建社会,使特殊教育发展异常缓慢甚至停滞。

我国近代真正意义上的特殊教育始于清末明初,这种特殊教育最早由国外的教会带入,然后国内一些开明人士介入,并开办了一些专门从事特殊儿童教育的会馆。

也就是说中国近代特殊教育的兴起与西方传教士的传教有一定的关系。

据《教育年鉴》记载,1874年,英国英格兰长老会传教士威廉‧穆(William Moore)在北京东城甘雨胡同创建了中国近代第一间盲校-「瞽叟通文馆」。

(“瞽”是瞎子的意思,“叟”是老头的意思,“瞽叟通文馆”就是流落街头的瞎子、老头子学文化的地方,这是教会办的慈善机构。

现在成了北京市盲人学校。

中国特殊教育的产生(一)中国古代的残疾观回顾整个中国古代史,残疾人同样遭遇着被歧视的历程。

不过与西方文明产生之初对残疾人实施遗弃甚至野蛮杀戮的态度行为相比,中国古代的残疾观显得更为理性些,对残疾现象的认识也有自身的特点。

1.闪耀着人文光辉的“仁爱”思想“仁爱”是我国优秀传统文化思想的重要组成部分,至今闪耀着深刻的人文光辉。

“仁爱”思想以尊老、慈幼、扶弱作为社会道德伦理的核心价值观。

从仁爱思想出发,一些思想家们把保障残疾人在内的弱势群体的基本生存境遇作为社会理想的一项追求。

如《礼记·礼运》中就鲜明地提出了“鳏、寡、孤、独、废、疾者,皆有所养”的主张。

《国语·晋语七》就有悼公“荐积德,待鳏寡,振废淹,养老幼,恤孤疾”的记载。

可见,在中国古代的思想家眼里,已把残疾人看作社会弱势群体中需要积极救助的一部分,并试图把这种行善助弱的义举上升为一种理想的社会行为和制度。

也就是说,我国古代朴素的“仁爱”思想已渗透了社会正义的理想。

2.形成了朴素的残疾现象认识观在遥远的中国古代,我们的祖先在生活实践中已对残疾形成的障碍现象有所了解。

这些认识零星地散见于一些典籍文献,虽然并不系统,也无一专论,但归纳起来已在障碍的产生、障碍类别以及障碍影响的层次方面有了较为朴素的经验性认识。

在残疾产生的原因方面,如《吕氏春秋·尽数》记有“轻水所多秃与瘿人”,意思是讲缺碘的水喝得多会秃顶和成为不会说话的人。

在关于残疾的类别方面,许多典籍借助汉字的表意性有着详细的区别,如盲、聋、哑、瘸、痴等,其中对某类残疾形象还有着更为详细的划分,如“聋”与“聩”、“瞽”与“瞢”等含义的不同。

在关于残疾造成的障碍方面,《宋书·南君王义宣传》提及“生而舌短,涩于言论”,意思是指一些聋哑人由于舌头结构存在问题,造成说话迟钝。

3.实施过怀柔的“宽”“养”政策在我国古代浩瀚的文献中有许多关于残疾人的宽待政策的记载。

这种宽待政策主要表现在两个方面:一是“宽疾”政策,即根据残疾人的具体情况,从赋税徭役上实施减免,所谓“废疾非人不养者,一人不从役”,即对有伤残、疾病而不能自养的家庭,可以免除一人的劳役。

中国特殊教育演进历程及启示摘要:特殊教育在我国有着悠久的历史文化渊源,其发展经历了萌芽、诞生和发展等阶段。

新中国成立尤其是改革开放后,特殊教育在我国取得了长足发展。

随着教育改革的深入和教育民主化的推进,更应致力于构建中国特色的特殊教育,为障碍者和残疾者提供满足其需要的教育。

关键词:中国特殊教育演进历程启示1 特殊教育的内涵与理念特殊儿童教育学(pedagogy to exceptional children)是研究特殊教育规律的科学,又称特殊教育学,是教育学的一个分支学科。

由于对特殊儿童有两种理解,特殊儿童教育学也就有两种界定。

广义的特殊教育是指:正常儿童之外的所有儿童的教育学,即超常(天才)、低常(智力落后)、有品德缺陷(问题儿童)、器官缺陷(盲、聋、肢残)、儿童精神病和病弱等各种儿童的教育学。

狭义的特殊教育是指:身心有缺陷儿童的教育学,即盲、聋、弱视、重听、智力落后、言语障碍、肢残、病弱等缺陷儿童的教育学。

美、日、苏、联邦德国等许多国家从法律或学术上把特殊儿童教育规定为缺陷儿童教育;广义的特殊儿童教育学又分为盲童(视觉障碍)教育学、聋童(听觉障碍)教育学、智力落后儿童教育学、言语矫正学、天才儿童教育学、问题儿童教育学、多种缺陷儿童教育学等。

本文主要是指广义上的特殊儿童和特殊儿童教育。

特殊教育在本质上是“育”与“爱”有机结合的教育。

“育”在中国古代意味着“养子使作善也”,体现了教育的发展性和方向性;“爱”则蕴藏着人性之本,爱心;这反映了特殊教育的理念为“爱而有教”与“教而有方”的融合。

2 特殊教育的演进历程从世界教育史来看,特殊教育实践活动古而有之。

但作为一门独立学科,只有200多年历史。

其显著特点是文理渗透、医教融合,它的发展既有赖于经济发展、社会稳定和政治开明,也有赖于科学技术发展和人类自身的认识发展水平。

我国特殊教育按其发展阶段划分,大致经历了准备阶段、早期阶段和发展阶段三个时期。

2.1 特殊教育准备阶段:古代特殊教育思想的萌芽2.1.1 对特殊儿童(包括特殊人群)的认识及其态度我国古代文献中,很早就有关于残疾人的记载和对其原因的探究。

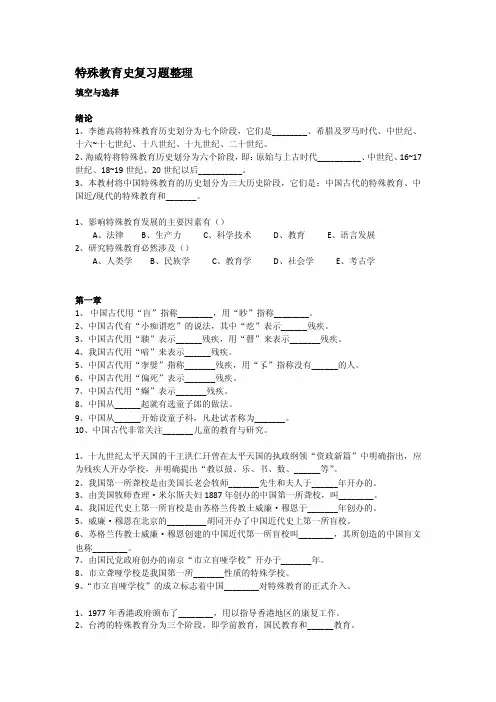

特殊教育史复习题整理填空与选择绪论1、李德高将特殊教育历史划分为七个阶段,它们是________、希腊及罗马时代、中世纪、十六~十七世纪、十八世纪、十九世纪、二十世纪。

2、海威特将特殊教育历史划分为六个阶段,即:原始与上古时代__________、中世纪、16~17世纪、18~19世纪、20世纪以后__________。

3、本教材将中国特殊教育的历史划分为三大历史阶段,它们是:中国古代的特殊教育、中国近/现代的特殊教育和_______。

1、影响特殊教育发展的主要因素有()A、法律B、生产力C、科学技术D、教育E、语言发展2、研究特殊教育必然涉及()A、人类学B、民族学C、教育学D、社会学E、考古学第一章1、中国古代用“盲”指称________,用“眇”指称________。

2、中国古代有“小痴谓疙”的说法,其中“疙”表示______残疾。

3、中国古代用“聩”表示______残疾,用“瞽”来表示_______残疾。

4、我国古代用“喑”来表示______残疾。

5、中国古代用“挛嬖”指称_______残疾,用“孓”指称没有______的人。

6、中国古代用“偏死”表示_______残疾。

7、中国古代用“癫”表示_______残疾。

8、中国从______起就有选童子郎的做法。

9、中国从______开始设童子科,凡赴试者称为_______。

10、中国古代非常关注_______儿童的教育与研究。

1、十九世纪太平天国的干王洪仁玕曾在太平天国的执政纲领“资政新篇”中明确指出,应为残疾人开办学校,并明确提出“教以鼓、乐、书、数、______等”。

2、我国第一所聋校是由美国长老会牧师_______先生和夫人于______年开办的。

3、由美国牧师查理·米尔斯夫妇1887年创办的中国第一所聋校,叫________。

4、我国近代史上第一所盲校是由苏格兰传教士威廉·穆恩于_______年创办的。

5、威廉·穆恩在北京的_________胡同开办了中国近代史上第一所盲校。

近代中国特殊教育思想和实践研究一、张謇生平和教育活动张謇(1853~1926),字季直,晚号啬公,祖籍江苏通州(今南通),是我国近代著名的实业家和教育家。

张謇出生于一个农民兼小商人的家庭,自幼聪慧,16岁时考中秀才,1876年在吴长庆麾下任幕僚文书。

1882年,朝鲜发生“壬午兵变”,张謇奉命随吴长庆奔赴汉城,为吴长庆起草《条陈朝鲜事宜书》,并撰写《壬午事略》《善后六策》等政论文章,受到翁同??等清末重臣的赏识。

1885年,张謇参加顺天府乡试考中举人,此后10年张謇四次赴京参加会试,然而却屡试不第。

1894年,慈禧太后六十大寿设恩科会试,终于考中状元,授翰林院编修。

自1868年中秀才以来,张謇已经在科举入仕的道路上耗费了26年,深感科举制度已经严重禁锢了仕人的思想,不能为国家选出有用之才。

张謇曾言:“愿成一分一毫有用之事,不愿居八命九命可耻之官”。

同年甲午中日战争战败对张謇触动颇深。

1898年维新变法的破产后,张謇深感官场险恶,日渐心灰意冷,“目睹国事日非,京官朝吏不足与谋”,于是决心远离官场,回到家乡南通走上“实业救国”之路,从此,“三十年科举之幻梦,于此了结”。

在张之洞、刘坤一等人的支持下,张謇在南通创办了大生纱厂,1898年纱厂破土动工,次年建成投产。

此后,张謇又相继创立了通海垦牧公司、上海大达轮船公司、南通天生港轮船公司、资生铁厂、榨油厂、面粉厂、电厂等20多个工厂企业,形成了我国近代著名的“大生工业集团”。

然而,张謇兴办实业并不是为了个人的一己之私,而是为了国家和民族的强盛。

因此,张謇在探寻“实业救国”的路径时,又清醒地认识到人才是强国之本,而要培养人才就要兴办教育。

张謇认为,“夫立国由于人才,此古今中外不易之理”,“窃维环球大通,皆以经营国民生计为强国之根本。

要其根本之根本在教育”。

在这种思想的影响下,张謇利用“大生工业集团”的利润和社会影响积极捐资办学,创办了各种新式教育机构。

1902年,张謇创办通州师范学校,这是中国近代第一所师范学校。

第一节国外特殊教育的产生于发展(一)史前阶段史前阶段是指特殊学校产生之前的历史时期。

在欧洲,对残疾人态度是遗弃、灭绝的态度和做法。

(二)萌芽阶段萌芽阶段是指欧洲文艺复兴运动兴起到特殊教育学校产生之前这一阶段。

聋教育理论奠基人:意大利内科医生卡尔丹诺(三)产生阶段1770年第一所聋校巴黎德·莱佩(手语教学体系的鼻祖)1784年第一所盲校巴黎阿羽伊(他肯定了劳动对改善盲人境遇的作用,不仅要求交给盲人一般知识,还要解决盲人的职业教育问题,以补偿盲人的个性缺陷。

此外,他还提出过由国家负责教育盲人,对盲人进行义务教育的思想)1837年第一所智力落后儿童学校巴黎谢跟1817年法国行为不良者的学校1832年德国慕尼黑智残人学校库尔茨1861年德国盲童幼稚园1888年美国聋童幼儿园1864年美国专门的聋人大学重要人物1.海尼克1778年在莱比锡创办了德国第一所聋校。

2.蒙台梭利意大利创造了蒙台梭利教学法和蒙台梭利教具世界著名幼儿教育家。

3.托马斯·加劳德特美国第一所聋校的创办人之一他所建立的教学模式称为美国聋童学习手语的基础。

第二节中国特殊教育的产生与发展(1)我国古人对各类残疾现象的正确认识及解释:耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧”(2)萌芽和产生阶段:萌芽:鸦片战争爆发到第一所特殊教育学校成立最先明确提出:太平天国农民运动领袖,洪仁玕《资政新篇》产生:外国人士:1.1874年第一所特殊教育学校苏格兰传教士穆·威廉即现在的北京盲人学校2.1887年第一所聋校美国查理·米尔斯,安妮塔·米尔斯夫妇在山东登州“启瘖学馆”。

3.1892年英国人广州广州明光学校4.1899年英国人福建闽侯中华圣公会私利灵光盲童学校5.1911年美国人上海上海盲童学校我国民间人士:1.1909年河北沧县训盲学校2.1911年广州信立瞽目女校3.1915 年福建心光学校4.1916 年南通盲哑学校5.1916 年湖南导盲学校6.1919年北平私立聋哑学校7.张謇:1912年南通盲哑师范传习所1916年南通盲哑学校8.吴燕生:沈阳辽宁聋哑职业学校1934 北京市立聋哑学校第三节当代特殊教育的发展趋势和基本特点(一)包括受教育权在内的残疾人的人权受到普遍重视(二)对缺陷、残疾、障碍现象的认识愈加深入如:1938年自闭症儿童被临床发现;1943年美国医生肯纳《情感接触的自闭障碍》一问中首次描述了自闭症儿童的特殊症状(三)特殊教育形式多样化如:特殊教育服务体制框架-----雷诺美国限制最小(四)早期教育和生活、职业教育日益受到重视(五)现代科学技术越来越多的运用于特殊教育。

论中国特殊教育的历史与发展本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!中国特殊教育作为世界特殊教育教育体系中的一部分,从产生到基本发展完善经历了不同的阶段。

在此背景下,本文对中国特殊教育发展中的几个过程进行梳理分析,以引起我国对特殊教育的重视,并为我国特殊教育提供借鉴。

自从有了人类,就有了残疾人。

然而,作为人类教育活动一个组成部分的特殊教育,却没有随着残疾儿童的存在而存在。

与普通教育相比,特殊教育还是一门相当年轻的学科。

尽管如此,它的产生与发展恰恰体现了人类社会文明告别愚昧、战胜落后这一发展规律。

一、中国古代社会的特殊教育中国是个有着悠久教育传统的文明古国,中国特殊教育和其他教育的发展一样源远流长,起源于距今三千年的奴隶社会的末期。

据《尚书》记载,早在尧舜禹时期,残疾人就开始参与了部落文化教育的管理活动。

周代的宫廷、官府设有培养乐师的特殊学校,身为盲人的瞽朦,既是乐官,又是学员,这种带有原始共产主义色彩的特殊教育形式是世界特殊教育史上的创举。

(一)中国古代社会对残疾人的态度古代中国对残疾人的态度比较仁慈和宽容。

中国的《礼记·礼运》中提出“人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废弃者皆有所养”。

儒家这种尊重各种人,各种人都有生存权,社会应关心残疾人的思想是十分进步的。

不过由于古代社会生产力水平和社会制度的限制,这些进步的思想并不能充分体现,当时社会中还没有出现正规的特殊教育。

(二)中国古代社会对残疾人的政策早在夏、商、周时期,据《周礼》记载,当时就有“慈幼”、“养老”、“贿穷”、“恤贫”、“宽疾”、“安富”的施政措施,并且当时的朝廷还指派小司徒、乡师执行鉴别残疾人、减免残疾人税收和安排残疾人生活的有关事宜。

宋朝残疾人被疑有罪时,不允许拷讯,只能采取众证听罪原则。

郭卫东:从无到有的基业:近代特殊教育国家治理体系的初构摘要特殊教育是近代文明的产物,国家对其治理体系随之架构。

民国年间,是政府主导的特殊教育国家治理体系从无到有的奠基时期。

行政上设立了上下归口的管理部门,却将特殊教育从“普通教育”划归“社会教育”部门统属。

立法上以收回教育主权等成效彰显,却缺乏特殊教育的专项法规。

监督上官方自上而下的督学比较得力,民间自下而上的督察难度甚大。

而且,行政、立法、监督三项之间的进展并不平衡,行政最为强力,立法较为滞后,双向监督缺失尤大。

其间的知行,官方落后于民间。

故民国年间国家对特殊教育的治理机制表现出明显的初构特质,见微知著,此亦为民国整个国家近代治理体系的面相。

从无到有的基业:近代特殊教育国家治理体系的初构撰文|郭卫东郭卫东,南京特殊教育师范学院特聘教授、北京大学历史学系教授。

近代范式的特殊教育是人文进化和科技发展的成果,学校制度的特殊教育在启蒙运动先行的法国首先出现(1760年和1784年在巴黎先后诞生了世界上最早的聋哑学校和盲人学校)绝非偶然,很大程度上说明了特殊教育是近代文明兴起的产物,证明了特殊教育的“近代”属性。

按照常理,近代教育只能发生于近代国家,近代的教育体制必由近代的国家机制来治理,两者应相互匹配、互动发展。

但晚清以降中国的情况些许异常,每每是某一领域或部门的机制先行,如经济领域的军工、政治领域的外交、文化领域的教育等,进而由单兵突进方才牵动整体发展,而作为“中本西末”核心内容的政治制度往往滞后。

这些先行领域或部门多不是内生性的自然生成,而是外来人文物事输入的结果,多受西学东渐、西制东传的影响。

1835年,中国出现了西人引介的特殊教育方式;1870年代后,中国又出现由外国传教士创办的特殊教育学校(“北京瞽叟通文馆”与“烟台启喑学馆”等)。

至清末,是类学校在多省设办。

但清政府对此类学校基本上不予过问,更谈不上国家治理,学校与国家治理之间不能说是适配。

特殊教育的起源

特殊教育special education 是根据特殊儿童的身心特点和教育需要,采用一般或特殊的教学方法和手段,最大限度的发挥教育者的潜能,使他们增长知识,获得技能,拥有良好品德,提高适应能力的一种教育。

(特殊教育学,方俊明,人民教育出版社)

教育的目的和任务是:最大限度地满足社会的需求和特殊儿童的教育需要,发展特殊儿童的体力、智力和人格。

旧中国特殊教育的兴起

1870年,威廉穆瑞(William Murray )受苏格兰圣经公会的派遣来到中国,随后驻留北京。

1 874年,穆瑞借用长老会在北京甘雨胡同的房舍,创办了“瞽叟通文馆”(现

北京市盲人学校)。

1887年,美国基督教长老会的传教士查理米尔斯(Charles Rogers Mills )夫妇在山东登州(今蓬莱县)创建了中国第一所聋哑学校“启喑学馆”(现烟台市

聋哑中心学校),经费由美国基督教长老会提供。

1916 年,实业家张謇在江苏南通创办了南通盲哑学校(现南通市聋哑学校和南

通市盲童学校),这是中国人自办的最早的特殊学校之一。

新中国特殊教育的发展

1946 年,全国仅有盲聋哑学校42所,在校人数不到2,000人。

2005 年全国共有特殊教育学校1593所,在校残疾儿童36.44万人。

教学大纲-特殊教育史-20151115《特殊教育史》课程教学大纲课程编号:课程类别:专业及专业理论计划学时:36 其中理论讲授:28 实验或实践:8适用专业:特殊教育(师范类专科)教材与主要参考资料:1.选用教材:朱宗顺主编《特殊教育史》,北京大学出版社2011年6月版2.主要参考书:张福娟主编《特殊教育史》,华东师范大学出版社,2000年11月1版肖非、王秀琴、李晓娟著《共享阳光》,湖南教育出版社,2009年9月1版。

课程的教学目的与任务本课程是特殊教育专业必修课程之一。

通过本课程的学习,使学生系统全面地掌握特殊教育理论研究与实践的历史发展过程,以提高学生的专业素质,增强学生对本专业发展过程的认识,学会用历史的眼光审视特殊教育发展中的难点与热点问题,树立正确的教育观,培养她们热爱特殊儿童,热爱特殊教育的思想感情。

课程的基本要求1.了解基本的史实概貌。

2.掌握重要历史事件发生的时间,背景,标志。

3.联系现实进行对比思考并能得出比较正确的认识。

课程内容、教学方法及学时分配建议第1章:外国古代的特殊教育建议学时:2 其中讲授:2 实验或实践:0教学重点:1.理解原始社会是特殊教育的源头。

2.了解古代两河流域、埃及、印度等古代东方各地的残疾人及其教育。

3.了解古希腊、罗马等古代西方国家的残疾人及其教育。

4.领会柏拉图、亚里士多德、昆体良等人的残疾人观念及影响。

教学难点:柏拉图、亚里士多德和昆体良的特殊教育的主要观念。

教学方法:讲授法、讨论法。

教学内容:第1节中世纪以前的残疾人及其教育一、原始社会与特殊教育的源头二、古代东方的特殊教育三、古代西方的特殊教育第2节古代西方的特殊教育观念一、柏拉图的特殊教育观念二、亚里士多德的特殊教育观念三、昆体良的特殊教育观念第3节西方中世纪的残疾人及其教育一、中世纪的残疾人二、基督教的传播与特殊教育三、促使特殊教育登台力量的初步显现第2章西方文艺复兴和启蒙运动时期的特殊教育建议学时:2 其中讲授: 2 实验或实践:0教学重点:1.了解文艺复兴、启蒙运动时期残疾人及其教育的社会背景。