颈性眩晕的病例分析

- 格式:pptx

- 大小:253.35 KB

- 文档页数:11

项针加电配合药物治疗颈性眩晕35例临床分析【摘要】目的:观察项针加电配合药物治疗颈性眩晕的临床疗效。

方法:将70例患者随机分为两组,治疗组予项针加电配合药物治疗,对照组单纯药物治疗。

结果治疗组治愈率和总有效率分别为85.71%和97.14%,对照组分别为57.14%和77.14%,两组比较治愈率P<0.01,总有效率P<0.05。

结论:项针加电配合药物治疗颈性眩晕有良好疗效。

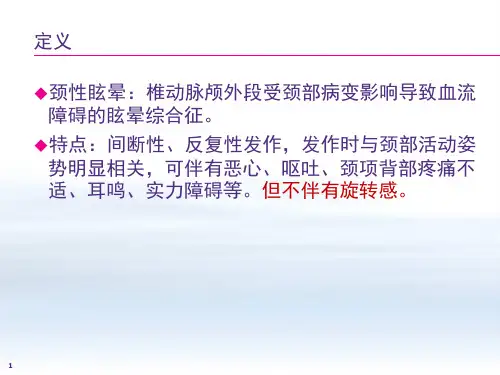

【关键词】颈性眩晕;项针/针灸疗法;电针颈性眩晕是指动脉的颅外段受颈部病变的影响受压,导致脑组织供血不足,缺血、缺氧所致的一系列综合征,包括眩晕、头痛、耳鸣、视物不清等。

笔者应用项针加电配合药物治疗本病,并与单纯药物治疗组作对比,取得较好效果,现报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料观察2003-2006年期间收治的本病病例70例,随机分为治疗组和对照组各35例,男32例,女28例;年龄最大72岁,最小28岁,平均53.5岁;疗程最长8年,最短4个月,两组年龄、性别、疗程等资料经统计学处理差异无显著性意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准1.2.1 纳入标准参照《中医病证诊断疗效标准》[1]拟定:(1)头晕、头痛或颈枕痛、恶心、呕吐;(2)位置性眩晕、猝倒、持物落地、视物不清;(3)X线显示多数患者颈椎间隙变窄,钩椎关节变尖,椎间孔前后径变窄;(4)脑血管多普勒(TCD)示椎-基底动脉供血不足。

1.2.2 排除标准严重心、肝、肾功能不全,严重的高血压、显著脑动脉硬化,脑血管意外,耳源性、眼源性眩晕、血液病、颈椎骨折、脱位及颈椎肿瘤、结核等。

2 治疗方法2.1 治疗组采用项针加电配合常规药物治疗。

2.1.1 项针加电取穴风池(双),风府,哑门,阿是穴2-3个。

患者取坐位,双肩平放,颈部放松。

皮肤常规消毒,取30号2寸毫针,针风池穴,针尖对准对侧鼻尖方向,进针约1-1.5寸,哑门、风池进针约1寸,得气后平补平泻,加电疏密波30 min,每日1次,10 d为1疗程,疗程间休息2 d,2个疗程后复查TCD,3个月后随访,统计疗效。

中西医结合治疗颈性眩晕40例刘隽【摘要】颈性眩晕是内科常见急症之一,以头晕目眩、视物旋转、或如坐车船、甚则仆倒为主要临床特征.笔者采用舒血宁注射液配合丁咯地尔注射液治疗本病.现报告如下.1 资料与方法1.1 临床资料选取我院2006年5月至2008年4月门诊及住院患者70例,诊断参照《中医病证诊断疗效标准》拟定[1].均为初次发作或既往有眩晕病史,急性发作病程均在24h之内.症状见头晕目眩,视物旋转,或坐车船,甚则仆倒,可伴有恶心呕吐、眼球震颤、耳鸣耳聋、汗出、面色苍白等.可经心电图、测血压、颈椎X摄片、经颅多谱勒、头部CT等协助诊断颈椎病.【期刊名称】《中国中医急症》【年(卷),期】2012(021)003【总页数】1页(P479)【关键词】眩晕;中西医结合【作者】刘隽【作者单位】湖北省襄阳市中医医院,湖北襄阳441000【正文语种】中文【中图分类】R255.3颈性眩晕是内科常见急症之一,以头晕目眩、视物旋转、或如坐车船、甚则仆倒为主要临床特征。

笔者采用舒血宁注射液配合丁咯地尔注射液治疗本病。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 临床资料选取我院2006年5月至2008年4月门诊及住院患者70例,诊断参照《中医病证诊断疗效标准》拟定[1]。

均为初次发作或既往有眩晕病史,急性发作病程均在24h之内。

症状见头晕目眩,视物旋转,或坐车船,甚则仆倒,可伴有恶心呕吐、眼球震颤、耳鸣耳聋、汗出、面色苍白等。

可经心电图、测血压、颈椎X摄片、经颅多谱勒、头部CT等协助诊断颈椎病。

排除妊娠和哺乳期妇女;有肝肾疾病、糖尿病、大出血、脑肿瘤、严重血液病等病史者;有外伤史者;对本药物过敏者;没按规定用药无法判断疗效者。

随机分为两组。

治疗组40例,男性17例,女性23例;年龄 35~68 岁;平均(45.00±6.34)岁;病程 30 min 至24 h。

对照组30例,男性14例,女性16例;年龄34~67岁,平均(44.00±7.56)岁;病程35 min至24 h。

颈源性病误诊案例讨论分析实习生汇报发言:某例颈源性病,男7,女5,年龄37~63岁,平均49岁,病程1h~3年。

其中6例以眩晕为主要症状,坐、卧体位变化及伸、屈颈部时诱发,持续时间一般不超过1min。

5例有颈项疼痛史,颈项部有固定性压痛,血压、血常规、血脂、血流变、ECG及脑CT检査均正常。

Ⅹ射线检査示颈椎生理曲度消失3例,椎体缘唇样增生、钩突关节轻度增生,过伸、过屈位均显示向前或向后移位。

作者未具体报道此6例移位情况,而是将12例混在一起报道:C3~C4例、C4~C56例、C5~C62例,椎体间呈角>11°者3例。

有3例曾误诊为梅尼埃病。

用颈枕、颈托、枕一颌牵引治疗4~6周,症状缓解,随访1年未复发。

住院医师发言:可能受传统颈椎病概念的束缚,而将12例单独列出称下颈椎不稳、颈椎生理曲度消失、有唇样骨质增生及钩突关节轻度骨质增生。

实际上本身就是颈椎病,而下颈椎前、后滑脱属于颈椎病的范围。

其中6例以眩晕为主要症状,变换体位时可诱发,持续时间一般不超过1min,本身就是椎动脉型颈椎病的表现,而作者称5例误诊为椎动脉型颈椎病是不恰当的,只不过主要不是钩突增生引起(仅3例钩突轻度增生),而主要是下颈椎前、后移位所致。

当然,说有3例误诊为梅尼埃病,这确实误诊了。

不管怎么说,颈源性眩晕常被误诊为梅尼埃病,需今后在临床上予以关注。

主治医师A:病因及发病机制1.头、颈部外伤这在青、少年发病率较高,且常常被忽视的病因。

(1)头、颈部外伤直接引起寰枢椎半脱位、下部椎体滑脱、椎体螺旋性移位(棘突偏移)、钩椎关节受累、小关节突错位、椎间孔缩小及椎间盘突出等,刺激、牵拉及压迫交感神经或直接激压椎动脉。

椎动脉和(或)颈内动脉血管痉挛,发生椎-基底动脉系等颅内血管供血不足,出现头晕等临床症状。

曾对颈源性头晕200例中的44例检查TCD,表明:43例表现脑供血不足,占97.7%。

其中75.0%为椎-基底动脉痉挛(伴颈内动脉痉挛31.8%,颈内动脉血流缓慢占9.1%)、椎-基底动脉血流缓慢为4.5%、颈内动脉痉挛9.1%、颈内动脉系血流缓慢9.1%。

中医科治疗颈性眩晕分析专题报告程某,女,45岁,2012年7月1日诊。

长期伏案工作,3年前出现颈项强痛,伴间断性眩晕,头痛、心悸、乏力,近3周症状加重。

头晕目眩,如坐舟车,不能站立,颈部扭转时尤为明显,伴有明显的头痛、头皮发麻,少气懒言,四肢无力,困倦少食,不耐劳累,动则气短,纳眠差,大便溏,小便可。

曾到市内多家医院就诊,颈椎MRI检查示颈椎退变,颈5/6椎间盘突出。

TCD示左椎动脉血管痉挛并供血不足。

排除眼源性及耳源性眩晕,诊断为颈性眩晕。

经针灸、推拿,口服西比灵,静脉滴注天麻素等治疗疗效不明显。

查颈部肌肉紧张,c2、3棘突向左偏斜,椎旁有明显压痛,可触到两侧有条索状物,旋颈诱发试验阳性,臂丛牵拉试验(一)。

舌淡苔薄白,舌体胖大舌边有齿痕。

西医诊断为颈性眩晕。

中医诊断为眩晕(气虚血瘀型)。

治以益气活血,健脾养胃。

用补中益气汤加减。

黄芪30g,党参15g,炒白术15g,丹参15g,当归15g,陈皮20g,柴胡6g,升麻10g,炙甘草6g,全蝎6g(研粉吞服),川芎12g,赤芍10g,桃仁10g,红花10g,葛根15g。

5剂,每日1剂,水煎分早、中、晚温服。

同时配合仰卧手牵颈椎旋转整脊,患者仰卧,去枕,头部探出床头,医者坐于患者头前,一手置于枕后部,一手置于颌下,将其头作上仰,(仰头可使C2~3椎后关节关闭成“定点”),双手用力牵引颈部并轻轻摇晃,使颈肌松弛,然后在牵引力作用下使患者头部左右旋转到最大限度,使用瞬间“闪动力”听到“咯得”声。

嘱忌长时间低头工作,避风寒,做适宜颈部功能锻炼。

治疗15天后症状基本消失,随访半年未复发。

按:颈性眩晕主要是指椎动脉型、交感型颈椎病所引起的眩晕,由于颈椎钩椎关节增生、椎间盘突出、椎间孔狭窄、椎间不稳、先天性畸形或胸廓上口综合征等因素引起颈交感神经受激惹椎动脉颅外段血流动力不失常而致椎一基底动脉供血不足而产生眩晕。

临床常以眩晕或头晕为主,伴有恶心、呕吐、头颈肩背疼痛、耳鸣、视觉障碍、出汗、心悸、血压不稳及上肢麻木等,其表现多样,但无确切阳性体征。

眩晕综合征病历模板范文# 眩晕综合征病历。

一、基本信息。

姓名:[患者姓名]性别:[患者性别]年龄:[具体年龄]职业:[例如,教师、工人等]联系电话:[电话号码]就诊日期:[年/月/日]二、主诉。

大夫啊,我这头晕得呀,就像天旋地转似的,都好几天了,还时不时犯恶心呢。

三、现病史。

我跟您说啊,大夫。

大概是[X]天前吧,我正好好地在屋里坐着呢,突然就感觉脑袋“嗡”的一下,那眩晕感就上来了。

就好像我周围的东西都开始转圈圈,我想站起来都站不稳,就跟喝醉了酒似的,可我滴酒未沾啊。

这眼睛看东西也是模模糊糊的,感觉整个世界都在晃悠。

而且啊,这头晕还不是一阵就过去了,是一阵一阵的,有时候隔个把小时来一次,有时候十几分钟就来一回。

每次晕的时候,我这胃里就特别难受,直犯恶心,就像晕车晕船那种感觉,但是我最近也没坐车坐船呀。

我试着躺下来休息会儿,稍微能好一点,但只要一坐起来或者一转头,那晕劲儿就又上来了。

这几天我啥都干不了,走路都得小心翼翼的,就怕突然又晕起来摔倒了。

这几天也没感觉有啥特别的事儿啊,没感冒,没发烧,也没吃啥坏东西。

就是发病之前好像稍微累了点,忙了几天家里的事儿,可能没休息好。

不过以前累的时候也没这样啊,所以我就赶紧来医院看看是咋回事儿了。

四、既往史。

我身体以前还算可以的呢,大夫。

就是有点小毛病,血压稍微有点高,不过一直在吃药控制着呢,血压也还算稳定。

还有啊,我这颈椎不太好,有时候会觉得脖子疼、发僵,但是也没太当回事儿。

也没得过什么传染病,没有做过什么大手术。

就是小时候因为调皮摔过一跤,脑袋磕破了,不过那都是好久以前的事儿了,当时去医院处理了一下就好了,应该和现在这个头晕没什么关系吧,我寻思着。

五、个人史。

我不抽烟,也很少喝酒。

平时就是正常饮食,也没有什么特殊的饮食习惯,像那些个大鱼大肉、辛辣刺激的东西我也不是天天吃,就是偶尔解解馋。

我这人爱运动,每天都会出去溜达溜达,散散步啥的,但是发病这几天就不敢动了。

.中医治疗颈源性头痛、头晕的典型病案(病案一)2011年10月25日昨天,曾经参加过行鹭人登山活动的队员:就中国(网名)和小猫莫莫(网名)在微博里讨论对中医的看法,就中国写到:“我认识一位'神医',十几年以来,他医治了我众多的疑难杂症。

直到有一次,他说研究一下以往病例,把对他们有效的中草药组合一下给你使用,我震惊了!用现代医学的观念来看,这不是小白鼠的待遇么?我深深地感到被不人道地对待了。

同时意识到我一直吃的是安慰剂,这加深了我对心理学的兴趣。

”我不知道他写的这个“神医”是谁?但我知道,凡是有丰富治疗经验的医生都不会自诩神医的,无论是西医还是中医。

看了这帖和小猫莫莫对此帖的评论,我发现他们对中医的看法有一些偏见,主要是不了解中医疗法的缘故。

在我从事中医临床工作30多年来,越来越觉得中医疗法的长处和特色,是不可磨灭的,对人类的贡献是巨大的。

面对这两位厦门大学毕业的博士生,我觉得很有必要和他们进行相互沟通、和理解,消除误解、走出误区。

昨天答应小猫莫莫,有空写一些容易懂的案例给大家分享;为了更加贴切,把近年来厦门大学里有几位我的病人的典型案例整理出来,现就从这里说起:9月23日厦门大学一位在校生Fxiao(他小学和中学时曾是我的病人),带来一位主诉剧烈头痛、头晕的同班女生,请求我帮助治疗。

经过详细问诊、检查,诊断为:颈源性头痛、头晕,中医诊断:属于心脾气血两虚型。

时间:2011年9月23日;患者:Sjia,女,厦门大学某系,在校生;主诉:头痛7天,左太阳穴区有明显抽掣痛。

伴右侧耳鸣,头晕、欲呕;疲乏、体倦,出汗(汗后自觉体虚)、面色萎黄;经期有疲倦表现;舌淡,苔薄白,脉细弱;局部检查(略)。

患者曾于2011年9月14日扶送厦门大学医院住院治疗,9月17日出院诊断为:1、上呼吸道感染;2、CT检查示:颈曲僵直等。

(患者本人续诉:出院后,头仍痛,抬头眩晕,需躺下休息,身体乏力,易出虚汗,且右耳耳鸣,左侧头部有阵痛,不能长久的劳累,自觉体质虚弱,颈部很僵硬,不能对着电脑,近日基本上处于需要休息的状态)我的诊断、治疗方案如下:中医诊断:心脾气血两虚(气血不足,气血两虚型的颈性头痛、眩晕)治则:功能锻炼、益气养血、舒筋通络;治疗:一、指导患者进行功能锻炼等: 1、调整枕头高度:仰卧低位、侧卧加高尽量使头部保持与脊柱水平位;2、上机鼠标位置调整、上肢不应过于伸直;3、座椅高低定期调整;4、小哑铃锻炼;5、饮食调节、适当运动;6、定时如厕。

眩晕病例60例临床分析【摘要】目的总结60例眩晕患者的病因,临床表现,诊治及愈后。

方法回顾性分析我院2007年1月至2008年1月于我科就诊的60例眩晕患者的临床资料。

结果60例患者中,52例治愈,8例有效,有效率100%。

结论眩晕病因复杂,易误诊。

应及早做MRI等有关检查,及时治疗。

【关键词】眩晕;诊断以眩晕为首发症状的患者在门诊中较常见,我院自2007年1月至2008年1月来共接诊眩晕患者60例,现分析如下。

1 临床资料1.1 一般资料本组60例患者中男23例,女37例,年龄30~75(平均40.3岁)。

有颈椎病史10例,高血压病史10例,冠心病史10例,糖尿病史8例,高脂血症5例,其余既往体健。

初发者10例,其余为2次及以上发作。

所有患者均为急性发病。

1.2 临床表现①症状:除眩晕症状外,合并恶心、头晕30例;合并恶心、头痛、头晕及行走不稳着16例;合并恶心、头晕、头痛者10例;合并恶心、耳鸣、,听力下降者6例;合并短暂意识障碍者2例;②神经系统体征:共济失调5例,锥体束征2例。

1.3 检查所有患者均行头部MRI检查、监测血压、心电图,由五官科对部分患者进行前庭功能检查、听力测定、体位实验、Dix-Hallpike试验等专科检查。

1.4 方法有10例明确诊断为小脑梗死,收治病房酌情给予降纤或抗血小板聚集药物,适当控制血压,降颅压控制脑水肿,营养脑细胞及支持对症治疗;6例确诊为美尼尔氏综合征,收治五官科后给予镇静、扩张血管、利尿等治疗;8例因血压突然增高引起,给予适当降压及对症处理;28例考虑为椎基底动脉供血不足(VBI)引起,给予扩张血管及支持对症处理;8例考虑为良性阵发性位置性眩晕(姿势性或位置性眩晕),给予镇静、支持对症处理。

1.5 疗效判断标准①治愈:眩晕消失,生活自理,独力行走;②有效:眩晕缓解,生活自理,独力行走;③无效:眩晕症状无改善或加重。

2 结果经极积治疗后,并随访1个月,结果60例患者中,治愈52例,8例有效,无效0例。

西藏医药2020年第41卷第6期(总153期)•短篇•个案•良性阵发性位置性眩晕误诊为颈性眩晕的个案分析拉贵舒大青何宗国央宗西藏林芝市人民医院康复中医科西藏林芝8600001临床资料1.1病例介绍患者女性,7岁。

主诉“间歇性眩晕、恶心呕吐2周”于2019年9月10日来我院就诊,既往患颈椎病史3年,间歇性出现颈部酸胀等不适。

2周前无明显诱因晨起时突然出现眩晕、头部向右偏时加重,向左偏时减轻,眩晕时间持续1分钟,随即出现恶心呕吐。

自行卧床休息后稍缓解,起床时仍再次出现,并逐渐出现颈部酸胀、耳鸣等不适感。

遂到当地医院医院就诊,诊断为“颈性眩晕”。

治疗上,口服扩血管药物及颈部推拿、牵引、中频、蜡疗、针灸等治疗。

自觉每次治疗后,当时眩晕症状稍缓解,但夜间躺在床上从左侧向右侧翻身时又出现天旋地转、眩晕、恶心呕吐,耳鸣,眩晕持续时间约为40s。

为进一步诊治,来我科就诊。

入院后查体:颈部各方向缓慢活动时基本正常,活动过快或向右侧转头时可诱发眩晕,颈部肌肉僵硬感,颈部两侧棘突旁轻压痛,压顶试验(+),双侧臂丛神经牵拉试验(-),双侧椎间孔挤压试验(-),双侧霍夫曼征(-),双侧艾迪森试验(-),双上肢肌力、感觉、反射均正常。

颈椎、头颅CT提示:1、头颅CT 未见明显异常;2、左蝶窦炎症;3、颈椎C2/3、C6/7间盘轻度膨出;4、颈椎退行性变。

患者眩晕时偶伴耳鸣,右耳听力较左侧稍减弱,遂查Dix-Hawpike变位试验(+),头部向右偏时出现眼震,再次诱发时患者出现恶心呕吐,具有疲劳性。

通过临床症状及查体体征,诊断为良性阵发性位置性眩晕。

1.2处理及结果采用BPP V复位法,具体操作如下:A.患者坐于检查床上,头右转45°; B.快速后仰使头与水平面呈10°~30°; C.将患者头向左转90°; D.头再向左转90°,待眩晕消失后坐起。

复位后,患者眩晕症状消失。

第二天复查,Dix-Hawpike变位试验、眼震试验皆转为阴性,患者症状完全消失。

医治颈性眩晕148例临床分析摘要目的:探讨颈性眩晕的疗效及发病机制。

方式:通过对148例以眩晕为主的病人的诊断、疗效结果的回顾分析,评价颈性眩晕的疗效并探讨其发病机制。

结果:优:102例;良:23例;可:17例;差:6例。

优良率%,有效率%。

结论:颈性眩晕的综合医治效果确切。

其多是由于颈部软组织病变通过反射引发。

同时,颈髓及椎动脉周围的交感神经受到刺激也是颈性眩晕的主要致病原因。

关键词颈性眩晕;诊断;医治;发病机制眩晕是临床常见症状,而颈性眩晕是由颈背部软组织性病变或颈椎骨关节性病变引发的,以交感神经症状为主的症候群。

以眩晕为主诉,伴有恶心,呕吐,头颈痛,肩背痛,耳鸣,视觉障碍,出汗,心悸等临床表现。

我科于1998年6月~2005年8月收治148例,取得满意疗效。

现分析并报告如下。

1 临床资料一般资料本组148例,男46例,女102例,年龄31岁~65岁,平均51岁。

病程5d~20年。

病史:有长期垂头工作者86例,头颈部外伤史30例,无明显原因32例。

随访2月~24月。

临床表现头晕多与头颈部活动有关,常伴头痛,恶心呕吐,头颈肩背痛,耳鸣,心悸,偶伴有天旋地转感。

8例有步态不稳及和踩棉花感。

体征:颈肩背部肌肉压痛85例,Hoffman征(+)51例,双下肢肌张力高及膑阵孪和踝阵孪阳性者5例。

影象学检查所有患者医治前均拍摄颈椎正侧位,过屈过伸位,双斜位片。

其中80例可见不同程度增生,其中有25例可见角位移>11°,12例滑移>,28例椎间隙CT扫描,35例颈椎MRI检查,其中10例可见颈椎间盘突出或后纵韧带骨化。

2 医治非手术医治:本组医治138例,主要针对软组织病变及病史较短者。

医治包括①颈部制动,包括卧床休息及颈部围颈。

②局部理疗:有颈部软组织按摩,牵引及红外线热疗。

③痛点封锁及颈部高位硬膜外封锁。

④针灸医治:针灸风池、百会、风府、天柱、大椎等穴位。

⑤恢复期增强颈部的保健医治,如增强颈部肌肉力量,避免长期伏案或垂头工作及外伤等。