高一语文必修 上册(2019版)(部编版)(人教版)

- 格式:pptx

- 大小:3.26 MB

- 文档页数:23

《第二单元劳动光荣》知识梳理必备知识一、文学、文体、文化知识(一)文学知识1.作者(1)沈英甲(1948-今),笔名佳英、英佳。

《世界知识》《世界博览》杂志编辑、记者,高级记者。

在太平洋、神农架、青藏高原、西部大沙漠进行过科学考察。

1993年加入中国作家协会。

其代表作品有纪实文学《走进神农架》《采访死亡手记》,长篇小说《前尘》《贼风》《墨祠》,人物传记《沧桑回眸》等,另有译著十多种。

其作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖。

(2)林为民,台湾著名的第一家族“雾峰林家”第九代传人,是爱国烈士林正亨之子,18岁就进《北京日报》《北京晚报》工作,是一位知名的资深记者。

(3)叶雨婷,“中国青年报”女记者,“90”后。

(4)李斌,《人民日报》记者,评论员。

(5)杨万里(1127一1206),字廷秀,号诚斋,自号诚斋野客。

吉州吉水(今江西省吉水县黄桥乡湴塘村)人。

南宋文学家、官员,与陆游、尤袤、范成大并称为南宋“中兴四大诗人”。

杨万里早年多次拜他人为师。

绍兴二十四年(1154)举进土,授赣州司户参军。

历任国子监博、漳州知州、吏部员外郎秘书监等。

在朝廷中,杨万里是主战派人物。

绍熙元年(1190),借焕章阁学士,为金朝贺正旦使接伴使。

后出为江东转运副使,反对以铁钱行于江南诸郡,改知赣州,不赴,乞辞官而归,自此闲居乡里。

开禧二年((1206)卒于家中,谥号文节。

杨万里的诗自成一家,独具风格,形成对后世影响颇大的“诚斋体”。

学江西诗派,后学陈师道之五律、王安石之七绝,又学晚唐诗。

代表作有《插秧歌》《竹枝词》《小池》《初入淮河四绝句》等。

其词清新自然,如其诗。

赋有《浯溪赋》《海鱿赋》等。

今存诗4200余首。

(二)文体知识1.通讯报道通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。

它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

通讯的类型有:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、新闻故事、文艺通讯、主题通讯、旅游通讯;最常见的是:人物通讯和事件通讯。

《第三单元生命的诗意》名师解读第一部分课标解读本单元属于必修课程“文学阅读与写作”学习任务群。

课标标准指出:“本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

”课内阅读篇目中中国古代优秀作品应占1/2。

1.学习目标与内容(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。

结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。

捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。

尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。

根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

2.教学提示本任务群为2.5学分,45课时。

写作次数不少于8次(不含读书笔记和提要)。

(1)运用专题阅读、比较阅读等方式,创设阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。

(2)文学作品的阅读与写作,应以学生自主阅读、讨论、写作、交流为主。

应结合作品的学习和写作实践,由学生自主梳理探究,使所学的文学知识结构化。

(3)教师应向学生提供有效的学习支持。

如做好问题设计,提供阅读策略指导,适时组织经验分享和成果交流活动;在学习过程中相机进行指导点拨,组织并平等参与问题讨论;引导学生制订阅读计划,并要求阅读一定数量的经典文学作品,包括反映党领导人民进行革命、建设、改革伟大历程的作品,关心当代文学生活;鼓励和引导学生自主组织、举办诗歌朗诵会、读书报告会、话剧表演等活动,丰富学生的审美体验;创造更多展示交流学生作品的机会或平台,激发学生文学创作的成就感;引导学生进行自我反思性评价,为学生提供观察记录表、等级量表等自评互评的工具,促进学生不断进步。

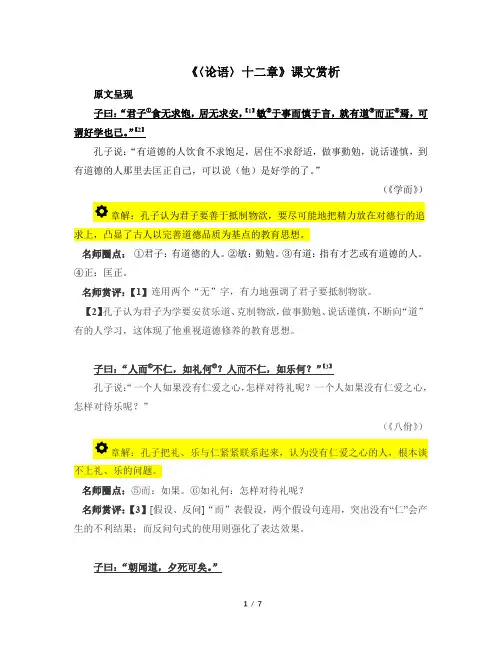

《〈论语〉十二章》课文赏析原文呈现子曰:“君子①食无求饱,居无求安,【1】敏②于事而慎于言,就有道③而正④焉,可谓好学也已。

”【2】孔子说:“有道德的人饮食不求饱足,居住不求舒适,做事勤勉,说话谨慎,到有道德的人那里去匡正自己,可以说(他)是好学的了。

”(《学而》)章解:孔子认为君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力放在对德行的追求上,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

名师圈点:①君子:有道德的人。

②敏:勤勉。

③有道:指有才艺或有道德的人。

④正:匡正。

名师赏评:【1】连用两个“无”字,有力地强调了君子要抵制物欲。

【2】孔子认为君子为学要安贫乐道、克制物欲,做事勤勉、说话谨慎,不断向“道”有的人学习,这体现了他重视道德修养的教育思想。

子曰:“人而⑤不仁,如礼何⑥?人而不仁,如乐何?”【3】“一个人如果没有仁爱之心,怎样对待礼呢?一个人如果没有仁爱之心,孔子说:怎样对待乐呢?”(《八佾》)章解:孔子把礼、乐与仁紧紧联系起来,认为没有仁爱之心的人,根本谈不上礼、乐的问题。

名师圈点:⑤而:如果。

⑥如礼何:怎样对待礼呢?名师赏评:【3】[假设、反问]“而”表假设,两个假设句连用,突出没有“仁”会产生的不利结果;而反问句式的使用则强化了表达效果。

孔子说:“早上知道了道,晚上就(为之而)死也可以。

”(《里仁》)章解:孔子认为人可以为“道”而死,强调了“道”的重要性。

孔子说:“君子明白道义,小人只知道利益。

”(《里仁》)章解:孔子提出君子和小人在义利上的不同态度。

名师圈点:⑦喻:知晓,明白。

名师赏评:【4】孔子认为,利要服从于义,要重义轻利,他的义指要服从等级秩序的道德。

一味追求个人利益,就会破坏等级秩序。

所以,孔子把只追求个人利益的人视为小人。

经过不断的发展,这种思想就变成了义与利对立的义利观。

子曰:“见贤⑧思齐⑨焉,见不贤而内⑩而自省也。

”【5】孔子说:“看见有德行的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,自己就要在心里反省是否有和他一样的错误。

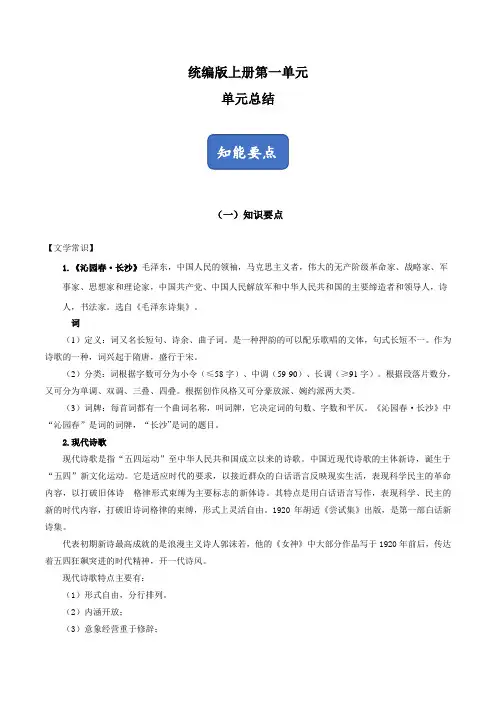

统编版上册第一单元单元总结(一)知识要点【文学常识】1.《沁园春·长沙》毛泽东,中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、军事家、思想家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

选自《毛泽东诗集》。

词(1)定义:词又名长短句、诗余、曲子词。

是一种押韵的可以配乐歌唱的文体,句式长短不一。

作为诗歌的一种,词兴起于隋唐,盛行于宋。

(2)分类:词根据字数可分为小令(≤58字)、中调(59-90)、长调(≥91字)。

根据段落片数分,又可分为单调、双调、三叠、四叠。

根据创作风格又可分豪放派、婉约派两大类。

(3)词牌:每首词都有一个曲词名称,叫词牌,它决定词的句数、字数和平仄。

《沁园春·长沙》中“沁园春”是词的词牌,“长沙”是词的题目。

2.现代诗歌现代诗歌是指“五四运动”至中华人民共和国成立以来的诗歌。

中国近现代诗歌的主体新诗,诞生于“五四”新文化运动。

它是适应时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活,表现科学民主的革命内容,以打破旧体诗格律形式束缚为主要标志的新体诗。

其特点是用白话语言写作,表现科学、民主的新的时代内容,打破旧诗词格律的束缚,形式上灵活自由。

1920年胡适《尝试集》出版,是第一部白话新诗集。

代表初期新诗最高成就的是浪漫主义诗人郭沫若,他的《女神》中大部分作品写于1920年前后,传达着五四狂飙突进的时代精神,开一代诗风。

现代诗歌特点主要有:(1)形式自由,分行排列。

(2)内涵开放;(3)意象经营重于修辞;(4)有高度的概括性、鲜明的形象性、浓烈的抒情性以及和谐的音乐性。

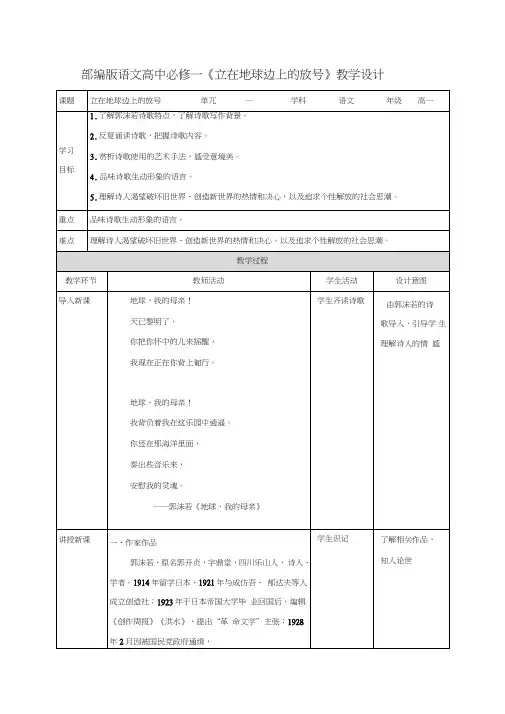

2.1《立在地球边上放号》郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,笔名沫若,四川乐山人,是我国现代著名的无产阶级文学家、诗人、剧作家、思想家.他是我国新诗的奠基人,是继鲁迅之后革命文化界公认的领袖。

代表作《女神》等。

2.2《红烛》闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。

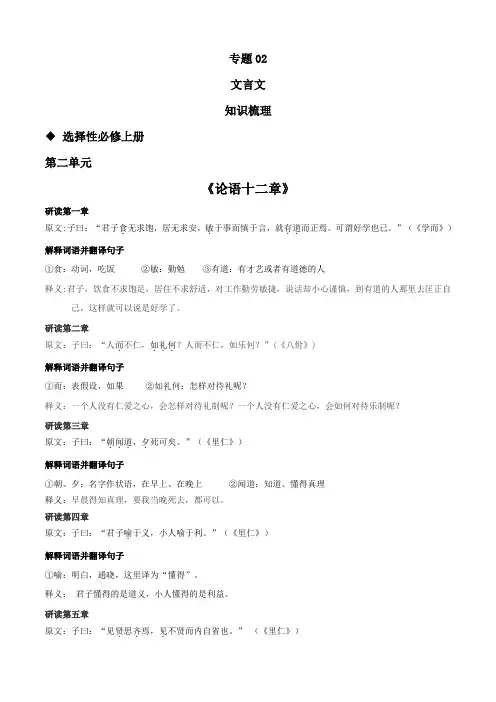

专题02文言文知识梳理选择性必修上册第二单元《论语十二章》研读第一章原文:子曰:“君子食.无求饱,居无求安,敏.于事而慎于言,就有道..而正焉。

可谓好学也已。

”(《学而》)解释词语并翻译句子①食:动词,吃饭②敏:勤勉③有道:有才艺或者有道德的人释义:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

研读第二章原文:子曰:“人而.不仁,如礼何...?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)解释词语并翻译句子①而:表假设,如果②如礼何:怎样对待礼呢?释义:一个人没有仁爱之心,会怎样对待礼制呢?一个人没有仁爱之心,会如何对待乐制呢?研读第三章原文:子曰:“朝闻道...,夕.死可矣。

”(《里仁》)解释词语并翻译句子①朝、夕:名字作状语,在早上、在晚上②闻道:知道、懂得真理释义:早晨得知真理,要我当晚死去,都可以。

研读第四章原文:子曰:“君子喻.于义,小人喻于利。

”(《里仁》)解释词语并翻译句子①喻:明白,通晓,这里译为“懂得”。

释义:君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。

研读第五章原文:子曰:“见贤.思齐.焉,见.不贤而内自省也。

” (《里仁》)解释词语并翻译句子①贤:形容词用作名词,贤者,有贤德、有才华的人。

②齐:与......看齐。

③内:方位名词作状语,在心里。

释义:见到贤人,就应该向他学习、看齐,见到不贤的人,就应该反省自己有没有与他相类似的错误。

研读第六章原文:子曰:“质.胜文.则野.,文胜质则史.。

文质彬彬....,然后君子。

” (《雍也》)解释词语并翻译句子①质:质朴、朴实②文:华美、文采③野:粗野、鄙俗④史:虚饰,浮夸⑤为质彬彬:文质兼备、配合适当的样子。

释义:质朴(内容)胜过文采(形式),就会显得粗野简陋;文采胜过质朴,就会显得浮华虚夸。

只有文采和质朴配合适当,那才是君子。

引申:性情太过直率就显得粗鲁,太过讲究礼仪就显得虚伪,性情礼仪兼备的人才是真正的君子。

必修上第七单元“自然情怀”主题群文阅读(时间:120分钟分值:120分)主题解说“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

”人类生活在自然之中,大自然不仅以它广阔的胸襟包容着万物生灵,也给人类以精神的滋养,成为人类心灵的寄托。

通过文学作品中对自然的描写来反观自然,可以提升我们对自然美的感悟力,激发我们对自然和生活的热爱之情。

单篇研读一、阅读下面的文字,完成1—3题。

(15分)陌上花开缓缓归忍冬阳春三月,风和日暖;信步城外,看阡陌之上杨柳依依,野花绚烂,身心不由得轻爽而浪漫。

漫步陌上,只因陌上花开;花朴素而恬淡,不落尘俗。

“三月风情陌上花”,是花在其中生命得以璀璨,人在其中心情得以畅然的一种意境。

这意境,枝繁叶茂,从古代长到现代,不枯不衰;又如水,岁岁年年,流淌在阡陌之上。

不知迷醉过多少王公贵族、粉黛佳丽、骚人墨客、凡男俗女。

三月陌上花,让人爱,让人痴,恍惚人的骨子里都沉淀了花的影子,花的风韵。

陌上花开,如果没有了从俗累的生活中走出来,悄然伫立阡陌并为陌上风情陶醉的人,那么花开也寂寞,风情也苍白。

于是,一句“陌上花开,可缓缓归矣”不知被多少人吟咏了多少遍。

人归缓缓,那花便有灵性,便开得执着,陌上风情也被撩拨得浓郁而热烈。

那是春天里一幅最美妙的图画:在粉黛佳丽的簇拥下,一位美若天仙、仪态雍容的贵夫人款摆腰肢走在一千多年前的江南临安的阡陌上。

其时陌上花团锦簇,杨柳轻摇,蝶飞蜂舞,三月风情旖旎之至。

这时,一骑快马打陌头杨柳的绿荫中飘然而来,驿者翻身下马,气喘吁吁中把一封书信递给夫人。

夫人展开一看,不禁满面春色。

原来,吴越王钱镠身在王宫大殿却惦记着远在临安陌上的爱妃,嘱她只管怜花惜柳,消受春色,不必急着回宫,“陌上花开,可缓缓归矣”。

钱镠,这位在五代十国的夹缝中占了十三州江山的吴越国王,不提他江山坐得如何,只是这一番对爱妃的体贴、对春色的倾心之情就足以让后人击掌了。

《第一单元青春激扬》知识梳理必备知识一、文学、文体、文化知识(一)文学知识1.作者(1)毛泽东(1893一1976),字润之。

湖南湘潭韶山冲人。

中国人民的伟大领袖,无产阶级革命家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

毛泽东被视为现代世界历史上最重要的人物之一,1999年美国《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

他创作的许多诗词气魄雄浑,意境壮阔。

记载着诗人近半个世纪的革命生涯,有着博大精深的思想内涵。

他的诗歌代表作有:《七律·长征》《沁园春·长沙》《沁园春·雪》《念奴娇·昆仑》《清平乐·六盘山》《采桑子·重阳》《水调歌头·重上井冈山》等。

(2)郭沫若(1892一1978),原名郭开贞,笔名郭鼎堂等,四川乐山人,是我国现当代著名的无产阶级文学家、诗人、剧作家,是我国新诗的奠基人,是继鲁迅之后革命文化界公认的领袖。

1921年结集出版《女神》,体现了“五四”时期狂飙突进的精神,强烈的反抗精神和自由体的形式,浪漫主义特征,开创了一代诗风,也因此成为中国现代诗歌的奠基人之一。

作品:诗集《女神》《星空》,散文《创造十年》,戏剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

(3)闻一多(1899-1946),原名闻家骅,湖北浠水人。

中国现代伟大的爱国主义学者,新月派代表诗人。

艺术上,闻一多提出新诗的“三美”(音乐美、绘画美、建筑美)理论,倡导新诗格律化。

在新诗理论建设方面作出了独特的贡献。

作品:诗集《红烛》《死水》,诗论《诗的格律》。

(4)昌耀(1936一2000),原名王昌耀,诗人。

昌耀在中国新诗史上是一座高峰,他被称为“新边塞诗派”的代表诗人,被誉为“他那一辈人中唯可以被称作诗人的人”“最信赖的诗人”“中国当代最杰出的诗人之一”“当代诗歌史上的一个传奇”。

著有《昌耀抒情诗集》《昌耀的诗》等。

(5)雪莱(1792-1822),英国诗人。

魔幻与现实:破译“马孔多”的隐喻【专题解释】精读《百年孤独(节选)》,参读《大卫·科波菲尔(节选)》和《老人与海(节选)》,以写带读,通过分享和讨论,理会魔幻现实主义的基本艺术特征,领悟马尔克斯对拉丁美洲社会的忧思。

引入空间批评理论,以“马孔多”为例,分析小说环境与主题隐喻、人物命运、社会风貌以及民族文化的关系。

【预习任务】1.提前预习课文,并拓展阅读有关马尔克斯创作的相关资料。

2.阅读课文,从下面三个话题中选择一个,写一篇400字左右的读后感。

(1)将魔幻色彩糅合进对现实的描写中,让你的阅读增加了哪些独特的体验?(2)阅读以后,你学到哪些将魔幻色彩糅合进对现实的描写的方法?(3)你觉得自己能理解作品中带有魔幻色彩的描写吗?你是怎么样做到的?或者有哪些是你理解不了的,为什么?提示:课文由三个部分组成:马孔多变了样、丽贝卡来了、他们果然染上了失眠症,刚好对应以上三个问题。

在写读后感的时候,可以反复多读几遍课文。

注意关注自己是用哪些语文学习活动来帮助自己思考的。

【学习任务】导入:《百年孤独》创造了一个独特的天地,即围绕着马孔多的世界,汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活。

今天,就让我们聚焦于“马孔多”这个独特的天地,看看里面究竟有着怎样的不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活。

任务一分享交流:马孔多的魔幻PPT展示:马尔克斯在成名以后,面对络绎不绝的记者对他的写作秘诀的访问,他反复强调自己搜集资料的辛苦:“所有的事情都是真实的。

某某事见于某某报,某某事发生于某某地,某某年代的人说话就是某某腔调。

”为了证明自己所言不虚,他还摆出了常年积累的一摞一摞的剪报、材料和相关图书。

围绕预习任务中的三个话题,分别邀请不同的学生分享他们的读后感。

教师点评时可以采用每个话题下提供的思考路径来引导学生思考。

1.话题一:以“马孔多变样前后”部分思考“魔幻和现实的糅合有怎样的表达效果”。

学生的读后感可能会较多地写到自己的阅读体验是新奇、有趣、好玩的,等等。

专题01 语言文字运用经典基础题一、选择题组(2021·江苏扬州市·扬州中学高一月考)阅读下面的文字,完成下面小题。

再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。

作为重要的传播阵地,中央广播电视总台在传承弘扬中华优秀传统文化方面① 。

《典籍里的中国》电视节目,是典籍的传播者、转化人,在汗牛充栋的典籍中探赜索隐、② ,通过电视独具优势的语境转换,让更多人爱上典籍,自觉传承中华灿烂文化。

中华传统典籍是讲好中国故事的独特资源。

优秀典籍一直是吸引国际汉学家濡染中华文化的磁石。

瑞典学院唯一会中文的马悦然先生当年的汉语入门读物就是《左传》;公元9世纪,白居易的《白氏文集》就已成为东瀛皇室争读之文献……今天的中国,正在走近世界舞台的中央,传统经典正是我们与世界进行文明交流互鉴的一大优势。

典籍是国之瑰宝,不能只是“活”在藏书馆、“活”在学者的论著中,还应该“活”在年轻人心中。

③ 的文化典籍,是五千年象形文字垒起的一座座精神高峰。

多攀登这样的精神巅峰,登高望远,于我们年轻人,可以拓展人生宽度;于我们民族,可以④ 精神厚度,进而“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

1.依次填入文中横线处的词语,最恰当的一项是()A.责无旁贷大浪淘沙美轮美奂夯实B.责无旁贷披沙拣金卷帙浩繁夯实C.义不容辞披沙拣金卷帙浩繁压实D.义不容辞大浪淘沙美轮美奂压实2.下列选项与文中划线句子的修辞用法相同的一项是()A.他像喝醉了酒一样,整个世界对他来讲好像已经消失了。

B.他的手掌好像四方的,上面全是厚厚的茧子。

C.读罢这本书,我仿佛又回到了苦难的童年时代,在那风雪交加的夜晚……D.父亲的沉默俨然成了一条失修的县际公路。

(2020·天津市咸水沽第一中学高一期中)阅读下面的文字,完成各题。

“千门万户曈曈日,总把新桃换日符。

”贴春联是中国人过年时的一项传统民俗活动。

人们通常在除夕这天,将写好的春联贴于门上。

《运用有效的推理形式》教学设计教学目标语言建构与运用了解逻辑推理的三种有效形式,理解各种推理形式的推理规则,从而正确运用语言。

思维发展与提升通过实例进行简单的逻辑推理,形成逻辑思维,在阅读中增加思考的深度,培养比较探究能力。

审美鉴赏与创造自觉分析和反思自己的言语活动经验,更清晰地理解语言中体现的逻辑。

文化传承与理解体会引导学生通过运用有效的推理形式进行交流和沟通,做到无懈可击。

教学重点了解逻辑推理的三种有效形式,理解各种推理形式的推理规则。

教学难点通过实例进行简单的逻辑推理,形成逻辑思维,在阅读中增加思考的深度,培养比较探究能力。

教学方法比较法、观察法、合作探究法、讨论法、练习法。

教学课时1课时。

教学过程一、比较异同初感悟出示实例:①前提:所有的虚词都是词,所有的介词都是虚词,结论:所有的介词都是词。

②前提:比喻是一种修辞手法,借代是一种修辞手法,结论:借代是比喻。

让学生判断这两个推理是否有效,明确这两个推理的前提都为真,但1的结论为真,2的结论为假,让学生认真观察,思考为什么,让学生说出自己的发现。

①这两组推理都有三个概念,前提中有一个概念是重复的。

②重复的概念的位置不一样,导致结论的真假不同。

要求学生把上边两组推理用概念间的关系示意图将其表现出来。

如此,我们就能很直观地看出,第一组中“词”和“虚词”,“介词”和“虚词”都是包含关系,推理结论一定为真;而第二组中的“比喻”和“借代”是反对关系,推理结论则为假。

这就是因为第二组的推理形式是无效的,那我们怎么判断推理形式是否有效,让我们进入到新课的学习。

二、指点迷津见真知㈠演绎推理1.“三段论”直言推理若是把上边两组推理不可替换的成分保留,可以替换的用大写字母M、S、P表示,再用横线把前提和结论隔开,就会得到如下的抽象形式:①所有的M都是P所有的S都是M所有的S都是P②所有的P都是M所有的S都是M所有的S都是P我们发现,上述推理是由两个前提推出一个结论,我们把第一个前提称为“大前提”,把第二个前提称为“小前提”。

专题01信息类文本阅读知识梳理一、必备知识:必备文体知识一:1.论述文以社会科学为研究对象的一般论述类文章(学术论文),主要运用说明和议论的表达方式行文,内容涉及到经济学,教育学,文化学历史学,语言学,美学等,且内容多为介绍学术论点及其分论点,论据,以及观点提出的背景和现实意义。

2.人物传记(1)内容的真实性。

写的是历史或现实中的真人真事,不允许虚构。

(2)手法的文学性。

叙写人物或事件不能枯燥,需用艺术手法加。

(3)选材的典型性。

选取人物(事件)主要方面表现精神本质。

3.访谈访谈的提问方式及其效果,趣问、直问、推问、旁问;关注典型细节和基本事实的关系,探究文本的主题思想和文本中所体现的人生价值和时代精神。

4.新闻(消息)基本结构:标题、导语、主体、背景、结语,每个结构的作用。

六要素——时间、地点、人物,事件的起因、经过、结果5.科普文抓住被说明的主要事物及其特征,抓住说明的顺序和方法,文学手法。

说明顺序有:空间顺序、时间顺序和逻辑顺序;说明方法(八种):举例子、打比方、作比较、下定义、分类别、列数字、画图表、引资料。

必备文体知识二:议论文三要素:论点、论据、论证根据题目写出一个观点,再加以阐述说明,重要的是要有说服能力,三要素缺一不可,仔细看看下面的具体介绍,以后就可以多试着写作,这样作文才可以有长进。

此外,还要多记一些名言警句和名人事例,以便在作文中更好的应用。

论点,是一篇文章的灵魂、统帅。

任何一篇文章只有一个中心论点,一般可以有分论点。

论点应该正确、鲜明、概括,是一个完整的判断句。

绝不可模棱两可。

①正确性:论点的说服力根植于对客观事物的正确反映,而这又取决于作者的立场、观点、态度、方法是否正确,如果论点本身不正确,甚至是荒谬的,再怎么论证也不能说服人。

因此,论点正确是议论文的最起码的要求。

②鲜明性:赞成什么、反对什么,要非常鲜明,而不能模棱两可,含混不清。

③新颖性:论点应该尽可能新颖、深刻,能超出他人的见解,不是重复他人的老生常谈,也不是无关痛痒、流于一般的泛泛而谈,应该尽可能独特、新颖。