机床发展史

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

中国机床发展史

中国机床发展史可以追溯到19世纪末20世纪初的清朝末年。

那时,西方国家的工业机床在中国开始得到引入和应用。

然而,由于战乱、民族分裂和政治动荡等因素的影响,中国的机床发展进程相对较慢。

到了20世纪中叶,中国政府开始推动工业化进程,机床行业

也得到了重视。

在1950年代,中国开始引进苏联和东欧等社

会主义国家的机床技术,并建立了一定的制造能力。

在文化大革命期间(1966-1976),机床行业遭受了严重破坏

和停滞。

然而,改革开放政策的实施使得中国机床行业在

1980年代开始迎来了新的发展机遇。

自1980年代末期到1990年代初期,中国机床行业获得了快速发展。

国内企业开始引进西方先进的机床技术和设备,并积极进行吸收和创新。

同时,国家也出台了一系列支持机床行业发展的政策,鼓励企业进行技术创新和市场开拓。

到了21世纪初,中国已经成为全球最大的机床市场和生产国。

中国机床产品的品种和质量也得到了显著提升,能够满足国内外市场的需求。

中国机床行业还积极参与国际竞争,通过技术创新和科学管理提升自身竞争力。

目前,中国机床行业正面临新的发展机遇和挑战。

随着智能制造、物联网和人工智能等新技术的兴起,中国机床行业正在进行转型升级,致力于打造更加智能、高效和可持续发展的机床

产品。

同时,国内市场的需求也在不断增加,中国机床企业正积极拓展国际市场,加强国际合作,提升自身全球竞争力。

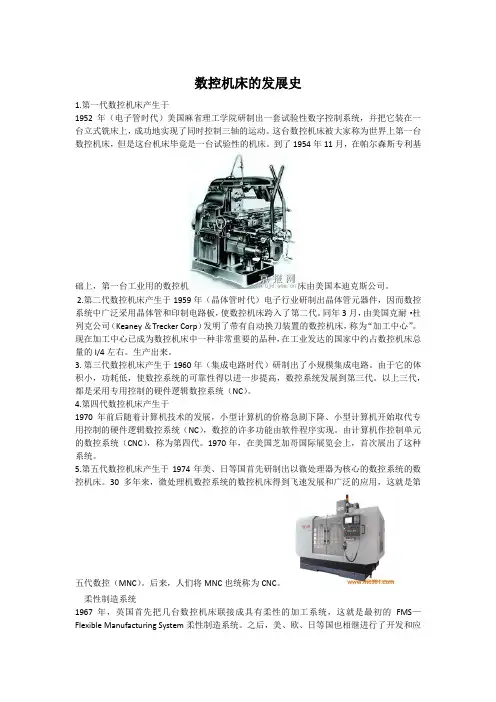

数控机床的发展史1.第一代数控机床产生于1952年(电子管时代)美国麻省理工学院研制出一套试验性数字控制系统,并把它装在一台立式铣床上,成功地实现了同时控制三轴的运动。

这台数控机床被大家称为世界上第一台数控机床,但是这台机床毕竟是一台试验性的机床。

到了1954年11月,在帕尔森斯专利基础上,第一台工业用的数控机床由美国本迪克斯公司。

2.第二代数控机床产生于1959年(晶体管时代)电子行业研制出晶体管元器件,因而数控系统中广泛采用晶体管和印制电路板,使数控机床跨入了第二代。

同年3月,由美国克耐·杜列克公司(Keaney &Trecker Corp)发明了带有自动换刀装置的数控机床,称为“加工中心”。

现在加工中心已成为数控机床中一种非常重要的品种,在工业发达的国家中约占数控机床总量的l/4左右。

生产出来。

3. 第三代数控机床产生于1960年(集成电路时代)研制出了小规模集成电路。

由于它的体积小,功耗低,使数控系统的可靠性得以进一步提高,数控系统发展到第三代。

以上三代,都是采用专用控制的硬件逻辑数控系统(NC)。

4.第四代数控机床产生于1970年前后随着计算机技术的发展,小型计算机的价格急剧下降、小型计算机开始取代专用控制的硬件逻辑数控系统(NC),数控的许多功能由软件程序实现。

由计算机作控制单元的数控系统(CNC),称为第四代。

1970年,在美国芝加哥国际展览会上,首次展出了这种系统。

5.第五代数控机床产生于1974年美、日等国首先研制出以微处理器为核心的数控系统的数控机床。

30多年来,微处理机数控系统的数控机床得到飞速发展和广泛的应用,这就是第五代数控(MNC)。

后来,人们将MNC也统称为CNC。

柔性制造系统1967年,英国首先把几台数控机床联接成具有柔性的加工系统,这就是最初的FMS—Flexible Manufacturing System柔性制造系统。

之后,美、欧、日等国也相继进行了开发和应用。

关于各个国家的数控机床的发展历史Newly compiled on November 23, 2020关于各个国家的数控机床的发展历史数控机床是由美国发明家约翰·帕森斯上个世纪发明的。

随着电子信息技术的发展,世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代,其中数控机床就是代表产品之一。

数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础。

它为国民经济各个部门提供装备和手段,具有无限放大的经济与社会效应。

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程,而中国从20世纪80年代开始起步,仍处于发展阶段。

美国发展美国政府重视机床工业,美国国防部等部门因其军事方面的需求而不断提出机床的发展方向、科研任务,并且提供充足的经费,且网罗世界人才,特别讲究"效率"和"创新",注重基础科研。

因而在机床技术上不断创新,如1952年研制出世界第一台数控机床、1958年创制出加工中心、70年代初研制成FMS、1987年首创开放式数控系统等。

由于美国首先结合汽车、轴承生产需求,充分发展了大量大批生产自动化所需的自动线,而且电子、计算机技术在世界上领先,因此其数控机床的主机设计、制造及数控系统基础扎实,且一贯重视科研和创新,故其高性能数控机床技术在世界也一直领先。

当今美国生产宇航等使用的高性能数控机床,其存在的教训是,偏重于基础科研,忽视应用技术,且在上世纪80代政府一度放松了引导,致使数控机床产量增加缓慢,于1982年被后进的日本超过,并大量进口。

从90年代起,纠正过去偏向,数控机床技术上转向实用,产量又逐渐上升。

德国发展德国政府一贯重视机床工业的重要战略地位,在多方面大力扶植。

于1956年研制出第一台数控机床后,德国特别注重科学试验,理论与实际相结合,基础科研与应用技术科研并重。

企业与大学科研部门紧密合作,对数控机床的共性和特性问题进行深入的研究,在质量上精益求精。

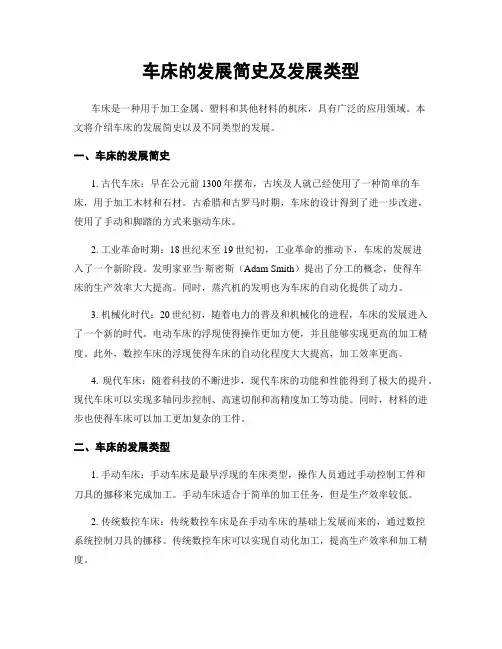

车床的发展简史及发展类型车床是一种用于加工金属、塑料和其他材料的机床,具有广泛的应用领域。

本文将介绍车床的发展简史以及不同类型的发展。

一、车床的发展简史1. 古代车床:早在公元前1300年摆布,古埃及人就已经使用了一种简单的车床,用于加工木材和石材。

古希腊和古罗马时期,车床的设计得到了进一步改进,使用了手动和脚踏的方式来驱动车床。

2. 工业革命时期:18世纪末至19世纪初,工业革命的推动下,车床的发展进入了一个新阶段。

发明家亚当·斯密斯(Adam Smith)提出了分工的概念,使得车床的生产效率大大提高。

同时,蒸汽机的发明也为车床的自动化提供了动力。

3. 机械化时代:20世纪初,随着电力的普及和机械化的进程,车床的发展进入了一个新的时代。

电动车床的浮现使得操作更加方便,并且能够实现更高的加工精度。

此外,数控车床的浮现使得车床的自动化程度大大提高,加工效率更高。

4. 现代车床:随着科技的不断进步,现代车床的功能和性能得到了极大的提升。

现代车床可以实现多轴同步控制、高速切削和高精度加工等功能。

同时,材料的进步也使得车床可以加工更加复杂的工件。

二、车床的发展类型1. 手动车床:手动车床是最早浮现的车床类型,操作人员通过手动控制工件和刀具的挪移来完成加工。

手动车床适合于简单的加工任务,但是生产效率较低。

2. 传统数控车床:传统数控车床是在手动车床的基础上发展而来的,通过数控系统控制刀具的挪移。

传统数控车床可以实现自动化加工,提高生产效率和加工精度。

3. 多轴数控车床:多轴数控车床是在传统数控车床的基础上发展而来的,可以实现多个刀具的同时加工,提高生产效率。

多轴数控车床广泛应用于复杂工件的加工。

4. 高速切削车床:高速切削车床是为了满足对加工速度和表面质量要求更高的工件而设计的。

高速切削车床具有更高的转速和进给速度,可以实现高效的加工。

5. 复合加工车床:复合加工车床是将车床和其他加工设备(如铣床、钻床)结合在一起,可以实现多种加工操作。

车床的发展简史及发展类型车床是一种用于加工金属材料的机床,具有广泛的应用领域,包括创造业、航天航空、军工等。

本文将为您详细介绍车床的发展简史以及不同类型的发展。

一、车床的发展简史车床的历史可以追溯到公元前1300年摆布的古埃及时期。

当时,人们使用手工操作的方式进行车削加工。

随着时间的推移,车床逐渐发展成为一种机械化的加工工具。

18世纪末,英国工程师亚当·斯密发明了第一台现代车床,这标志着车床的工业化生产时代的开始。

19世纪初,随着工业革命的兴起,车床的创造工艺得到了进一步的改进和发展。

20世纪初,随着电力技术的发展,电动车床开始浮现。

这种车床通过电动机驱动切削工具进行加工,大大提高了生产效率和精度。

随着计算机技术的进步,数控车床在20世纪50年代开始浮现。

数控车床通过计算机控制系统控制切削工具的运动,实现高精度、高效率的加工。

二、车床的发展类型1. 手动车床:手动车床是最早浮现的车床类型,操作人员通过手动旋转手轮控制切削工具的运动。

手动车床适合于简单的加工工作,对操作人员的技术要求较高。

2. 机械车床:机械车床是使用机械传动方式驱动切削工具的车床。

它可以通过齿轮、皮带等传动装置实现切削工具的运动。

机械车床适合于中等精度的加工工作。

3. 电动车床:电动车床是利用电动机驱动切削工具的车床。

电动车床具有高效率和高精度的优点,适合于各种金属材料的加工。

4. 数控车床:数控车床是利用计算机控制系统控制切削工具的运动的车床。

数控车床具有高度自动化、高精度和高效率的特点,广泛应用于复杂形状零件的加工。

5. 多轴车床:多轴车床是具有多个工作轴的车床,可以同时进行多个方向的切削加工。

多轴车床适合于复杂的零件加工,可以大大提高生产效率。

6. 立式车床:立式车床是切削工具和工件在垂直方向上相对运动的车床。

立式车床适合于加工较大直径和高度的工件。

7. 卧式车床:卧式车床是切削工具和工件在水平方向上相对运动的车床。

中国机床工业发展史中国的机床工业发展历史可以追溯到上世纪五六十年代。

当时,中国的工业基础非常薄弱,依赖进口机床的情况非常严重。

随着国家发展战略的变化,中国开始加大机床工业的发展力度,推动国内的机床产业化。

上世纪五六十年代,中国的机床工业主要依赖苏联和其他社会主义国家的援助。

这时期中国政府投入了大量资金用于引进和消化吸收机床技术。

这些机床主要用于国防工业和重要基础设施建设。

但是由于自身制造能力薄弱,很多技术并没有得到有效的应用和发展。

到了上世纪七八十年代,中国的机床工业进入了一个新的发展阶段。

这个阶段的特点是自主创新和技术攻关。

为了满足国家经济建设的需要,中国政府大力支持机床工业的自主发展。

同时,中国开始发展自己的国际合作,引进国外的机床技术和设备。

这时期的中国机床工业实现了从生产性追赶到发展性追赶的跨越。

上世纪九十年代,中国的机床工业进入了市场化发展的新阶段。

国家开始推动机床工业的产业化,逐步改革机床企业的所有制形式和经营模式。

机床产业实现了市场化运作,竞争力得到一定提升。

然而,由于对外竞争的压力和国内市场需求的多样化,中国的机床工业发展仍然面临一些困难。

到了二十一世纪,中国的机床工业经历了快速发展的阶段。

随着中国经济的飞速增长,机床工业也进入了一个快速扩张的时期。

中国的机床产品开始向高端化、智能化方向发展,技术水平大幅提升。

同时,中国也成为了全球机床市场的重要制造和销售国。

中国的机床企业纷纷走出国门,建立海外销售和服务网络。

目前,中国的机床工业已经成为世界上最大的机床生产和消费市场之一。

在未来,中国的机床工业将面临着更大的发展机遇和挑战。

随着中国制造业的升级和智能化的推进,机床工业将更加注重技术创新和产品升级。

同时,中国的机床工业还需要应对国际竞争和市场需求的变化。

因此,中国的机床工业需要进一步加强创新能力和提高产品质量,以适应市场的变化和需求。

总的来说,中国的机床工业经历了从依赖进口到自主创新和发展的阶段。

车床的发展简史及发展类型车床是一种用来加工金属、木材、塑料等材料的机床,它是机械加工行业中最重要的设备之一。

本文将为您介绍车床的发展简史以及主要的发展类型。

一、车床的发展简史1. 古代车床最早的车床可以追溯到公元前1300年的古埃及时期,当时人们使用手工操作的木制车床进行加工。

随着时间的推移,古希腊、古罗马和古中国等文明也开始使用车床进行加工。

2. 工业革命时期的车床18世纪末至19世纪初,工业革命的兴起推动了车床的发展。

蒸汽机的发明使得车床可以由蒸汽驱动,提高了加工效率。

同时,人们开始使用金属制造车床,提高了车床的精度和稳定性。

3. 电力时代的车床20世纪初,电力的广泛应用使得车床可以由电动驱动,进一步提高了加工效率。

此时,车床的结构和功能也得到了改进和完善,出现了更多的类型和变种。

4. 数控车床的出现20世纪50年代,计算机技术的快速发展催生了数控技术的诞生。

数控车床的出现彻底改变了传统车床的工作方式,实现了自动化、高精度和高效率的加工。

二、车床的发展类型1. 手动车床手动车床是最早的车床类型,操作者通过手动旋转工件和刀具来进行加工。

手动车床适用于简单的加工任务,操作简单但效率较低。

2. 卧式车床卧式车床是一种常见的车床类型,工件水平放置在主轴上进行加工。

卧式车床适用于大型和重型工件的加工,具有较高的加工能力和稳定性。

3. 立式车床立式车床是工件垂直放置在主轴上进行加工的车床类型。

立式车床适用于轻型和中型工件的加工,具有较小的占地面积和较高的操作便利性。

4. 数控车床数控车床是在传统车床的基础上加入数控系统的一种车床类型。

数控车床可以通过预先编程的方式实现自动化加工,具有高精度、高效率和灵活性等优点。

5. 多轴车床多轴车床是一种具有多个工作轴的车床类型,可以同时进行多个轴向的加工。

多轴车床适用于复杂的工件加工,可以大大提高加工效率和精度。

6. 特种车床特种车床是根据特定加工需求设计和制造的车床类型,例如车床切削深孔、车床切削斜面等。

一、我国数控机床的发展历程随着我国改革开放,国家对高端装备制造业的重视不断加大,数控机床作为高端装备制造业的重要组成部分,也得到了极大的发展。

1973年,我国研制成功了第一台数控机床,标志着我国数控机床的研发工作正式拉开了序幕。

随后,我国陆续研制出了数控车床、数控加工中心、数控数铣床等一系列数控机床产品,为我国制造业的现代化进程提供了强大的支撑。

二、世界数控机床的发展历程在世界范围内,数控机床的发展历程也是令人瞩目的。

20世纪50年代,随着计算机技术的发展,德国、日本等国家开始了数控机床的研发工作。

随后,美国也加入了数控机床的研发和生产行列。

现在,德国的DMG、日本的三菱、美国的哈斯等知名企业在全球数控机床行业中占据着重要地位,为全球制造业的发展做出了重大贡献。

三、我国数控机床的发展现状当前,我国数控机床行业已经进入了快速发展的新阶段。

随着科技的不断进步和国家的大力支持,我国的数控机床在高速、高精、高刚需求方面取得了重大突破,已经成为我国制造业转型升级的重要支撑。

我国数控机床在节能环保、柔性制造等方面也取得了显著成就,为我国经济可持续发展做出了积极贡献。

四、世界数控机床的发展现状在全球范围内,数控机床行业也是持续向前发展的。

全球范围内,新兴市场的需求和发展对数控机床行业的发展起到了重要推动作用。

全球范围内的科技创新和产业升级,也为数控机床行业带来了新的发展机遇。

世界范围内的数控机床企业也在不断提升产品的品质和技术,致力于为全球制造业的发展贡献力量。

五、我国数控机床的发展前景展望未来,我国数控机床行业的发展前景是十分光明的。

随着国家制造业的转型升级,数控机床作为制造业的基础设施,将会得到更多的重视和支持。

随着技术的不断进步和创新,我国数控机床的产品性能将会得到进一步提升,产品的多样化和柔性化水平也将会不断提高。

六、世界数控机床的发展前景全球范围内,数控机床行业的发展前景也是十分广阔的。

随着全球制造业格局的不断调整和优化,数控机床行业将会面临更多的市场机遇和发展空间。

中国数控机床的发展史

中国数控机床的发展史可以追溯到20世纪50年代。

当时的中国处于农业社会向工业社会转型的阶段,机械工业起步较晚,数控技术也没有得到广泛应用。

然而,中国政府意识到提高机床制造业水平的重要性,于是开始着手推动数控机床的发展。

1956年,中央政府决定在北京、上海和哈尔滨建设三个机床制造厂,其中北京机床厂被指定为国内数控机床研制的重点厂家。

之后,中国在引进和消化吸收国外技术的基础上,开始试制数控机床。

1960年代,中国自主研发出了第一台五轴数控加工中心机床。

在1970年代,中国开始建立自己的完整数控机床产业体系。

1973年,中国首次引进了美国CNC技术,并开始批量生产数控机床。

1978年,国家机械工业部成立了中国第一个数控机床研究所,进行数控机床的研究和开发工作。

1980年代,中国开始大力推进数控机床的研发和生产。

1983年,中国成功研制出了第一台伺服伺智能式数控系统机床。

1987年,中国成功开发出了第一台高速镗刨插铣复合加工中心。

进入21世纪,中国的数控机床产业迅速发展。

2005年,中国成为全球最大的数控机床生产国。

2013年,中国数控机床年产量达到了30万台,占全球总产量的一半以上。

目前,中国数控机床已经发展到了高速、高精度、多功能的水

平。

国内一些龙头企业如大立科技、华中数控等在数控机床领域取得了重大突破和进展。

而中国政府也一直积极支持和推动数控机床产业的发展,通过加大投入、加强技术研发和提供政策支持,力争将中国建设成为全球数控机床制造业强国。

中国机床工业发展史

中国机床工业的发展可以追溯到20世纪50年代。

在这个时期,中国设立了第一个机床制造厂,开始生产基本的金属切削机床。

随着国家工业化进程的推进,机床工业成为了我国重要的支柱产业之一。

20世纪60年代至70年代初,中国机床工业经历了高速发展

的阶段。

在这个时期,中国引进了大量的机床技术和设备,并建立了一批大型机床制造企业。

特别是在文化大革命结束后,中国进行了一系列的经济改革和开放政策,促使机床工业进一步发展。

在20世纪80年代开始,中国机床工业开始迈向现代化。

国内机床生产技术得到了长足的发展,并开始逐步向高精度、高速度、高可靠性的方向发展。

同时,中国开始注重技术创新和自主研发,并逐渐形成了独立的机床制造体系。

21世纪以来,中国机床工业持续保持了较快的增长。

中国成

为了全球最大的机床生产和消费国,机床产品不仅满足国内需求,还出口到世界各地。

中国机床工业的技术水平和产品质量也得到了显著提高,可以与国际先进水平相媲美。

目前,中国机床工业正积极推进智能制造、绿色制造和高端制造等发展方向。

中国政府出台了一系列支持政策,鼓励企业加大技术研发投入,提高产品创新能力。

同时,中国也积极参与国际机床合作与交流,加强与世界各国机床工业的合作与竞争。

车床的发展简史及发展类型车床是一种用于加工金属、木材等材料的机床,它通过旋转工件并用切削工具对其进行加工。

车床的发展可以追溯到古代,但随着科技的进步,车床的形式和功能也不断演变和改进。

本文将介绍车床的发展简史以及主要的发展类型。

一、车床的发展简史1. 古代车床古代车床最早出现在公元前13世纪的古埃及,当时使用手工操作的木制车床进行加工。

随后,古希腊和古罗马也开始使用车床进行金属加工。

这些古代车床主要使用人力或动物力量进行驱动,加工精度较低。

2. 工业革命前的车床到了18世纪,随着工业革命的到来,车床的发展进入了一个新阶段。

最早的机械车床出现在英国,由水力或蒸汽驱动。

这些车床使用了滑动床和滑动支架的设计,使得工件的加工更加精确和稳定。

3. 工业革命后的车床随着电力的普及和机械技术的进步,车床的发展进入了一个全新的时代。

电动车床的出现使得车床的操作更加便捷和高效。

同时,随着自动化技术的应用,自动车床开始出现,大大提高了生产效率。

4. 现代车床随着计算机技术的发展,数控车床(CNC车床)成为车床技术的新里程碑。

数控车床通过计算机程序控制工件的加工过程,具有高精度、高效率和灵活性的特点。

同时,随着材料科学和加工工艺的进步,现代车床的结构和材料也得到了改进,使得车床的性能更加优越。

二、车床的发展类型1. 手动车床手动车床是最早出现的车床类型,操作人员通过手动转动工件和切削工具进行加工。

手动车床适用于小批量生产和简单的加工任务。

2. 半自动车床半自动车床在手动车床的基础上增加了一些自动化功能,如自动进给和自动换刀。

操作人员需要进行一些手动操作,但自动化功能能够提高生产效率和加工精度。

3. 自动车床自动车床是在半自动车床的基础上进一步发展而来的。

它具有更多的自动化功能,如自动进给、自动换刀和自动测量。

操作人员只需进行少量的监控和调整,大部分工作由机床自动完成。

4. 数控车床数控车床是目前最先进的车床类型。

它通过计算机程序控制工件的加工过程,具有高精度、高效率和灵活性的特点。

机床发展史世界上最早出现的机床是在公元二千多年时的树木车床。

在工作时用脚踏绳索下端的套圈,利用树枝的弹性通过绳索带动工件旋转,用石片或其他东西作为刀具,对工件进行切削。

这便是机床最早的雏形。

到了十五世纪,由于制造钟表和武器的需要,出现了加工螺纹的齿轮的机床。

还有用于加工炮筒的镗床,十七世纪,由于军事上的需要,大炮制造业迅速发展,镗床得到了进一步的发展。

中世纪时期,有人设计出了利用脚踏板通过曲轴带动飞轮旋转,再由飞轮带动主轴旋转的“脚踏车床”,到十六世纪中叶,法国一个叫贝松的设计师设计出了一种用使用螺丝杠使刀具移动来车螺纹的车床,不过这种车床在当时并没有得到推广。

十八世纪的工业革命进一步推动了机床技术的发展。

1775年,威尔金森发明了世界上第一台能够进行精密加工的镗床。

这种镗床用的是空心圆筒形镗杆,两端都安装在轴承上[1]。

镗床为蒸汽机的发展做出了重要的贡献,从此,机床逐渐用蒸汽机作为动力。

而在机床上,人们已经开始设计出床头箱、卡盘,从原来的旋转工件发展到旋转床头箱[2]。

1797年,英国的莫利兹设计出了一种用丝杠传动刀架的车床,这种车床能够实现自动进给和加工螺纹,被视为划时代的机床结构。

莫利兹也因此被称为“英国机床工业之父”。

十九世纪,由于纺织业,交通运输机械和武器制造业的大力发展,各种各样的机床开始广泛出现。

1800年,莫利兹改进了原来的刀架车床,采用更换齿轮的方法使得进给速度的加工螺纹的螺距可以改变。

1817年,一位英国人罗伯茨设计出了可以通过四级带轮的背轮机构来改变主轴转速的车床。

此后,更大型的车床出现了。

同时,工业的发展对于机械化自动化的要求越来越高,在这种需求下,美国的菲奇在1845年设计出了转塔车床,三年后,美国又出现了回轮车床[5]。

到了1873年,美国的斯潘塞相继研制出了单轴自动车床和三轴自动车床。

到了二十世纪初出现了有单独电机驱动的带有齿轮变速箱的车床。

十九世纪人们对于镗床的改进也在不断进行。

机床的发展历史机床是一种用于加工金属和其他材料的机械设备,它能够以高精度和高效率完成各种工艺加工。

机床的发展历史可以追溯到古代,随着人类文明的进步,机床也不断发展演变,经历了多个阶段和重大变革。

古代机床的发展主要集中在手工操作的工具上。

最早的机床可以追溯到公元前4世纪的古希腊,当时的机床主要用于制造武器和农具。

随着时间的推移,人们逐渐发明了更多的机械工具,如旋床、铣床和钻床等。

这些机床虽然还主要依靠人力操作,但却为后来机床的发展奠定了基础。

18世纪末至19世纪初,工业革命的到来为机床的发展带来了巨大的机遇。

蒸汽机的发明和应用使得机床的动力来源从人力转向了蒸汽动力,这使得机床的加工能力和效率得到了大幅提升。

同时,工业革命也催生了工厂制造模式的兴起,机床开始大规模应用于工业生产中。

20世纪初,随着电力的广泛应用,电动机的出现为机床的发展带来了新的契机。

电动机取代了蒸汽机成为机床的主要动力源,使得机床的精度和速度得到了进一步提高。

此外,电气控制系统的引入也使得机床的自动化程度大大提高,实现了更高的生产效率和质量。

20世纪中叶以后,随着计算机技术的飞速发展,数控技术逐渐应用于机床中。

数控机床通过计算机程序控制机床的运动和操作,实现了工件的高精度加工。

数控技术的出现彻底改变了传统机床的工作方式,使得机床的自动化程度和智能化水平达到了前所未有的高度。

近年来,随着信息技术的不断进步,智能制造理念逐渐兴起。

智能机床作为智能制造的重要组成部分,集成了传感器、控制系统和网络技术,能够实现自动化、高效率和灵活生产。

智能机床的出现标志着机床的发展进入了一个新的阶段。

总的来说,机床的发展历史经历了从手工操作到蒸汽动力、电力动力再到数控和智能化的演变过程。

每一次的变革都为机床的加工能力和效率提供了新的突破口,推动了工业生产的进步和发展。

未来,随着科技的不断创新,机床将继续朝着高精度、高效率和智能化的方向发展,为各行各业的发展提供更好的支持和保障。

中国机床工业发展史

中国机床工业发展可以追溯到清朝晚期,但真正的机床工业起步始于20世纪50年代,以下是中国机床工业发展的主要阶段:

1. 初期阶段(20世纪50年代-70年代初):这一时期中国机

床工业刚刚起步,主要依赖国外引进和辅助装配方式。

同时,由于技术水平的限制,机床的品种和性能都较为有限。

2. 发展阶段(70年代中期-90年代初):70年代中期至80年

代初期,中国开始进行自主研发,并开始制定相关政策,以提高机床的自主化程度。

通过引进和吸收国外先进技术,并进行改造创新,中国逐渐实现了机床的自主设计和制造。

同时,机床的品种和规格也有了明显的提高。

3. 增长阶段(90年代-2000年代):这一阶段是中国机床工业

快速发展的时期。

中国开始大量引进国外先进设备和技术,并积极吸收和消化国际先进经验。

同时,中国机床企业也加大了技术研发和创新的力度,不断提高产品的质量和性能。

机床市场也进一步扩大,出口量不断增加。

4. 创新阶段(2000年代至今):中国机床工业进入了自主创

新的新阶段。

中国政府积极推动创新驱动发展战略,鼓励企业加大研发投入,培育自主品牌,并提升技术水平和产品质量。

随着自主创新能力的提升,中国机床工业实现了从“中国制造”向“中国创造”转变,并在一些领域取得了重要突破。

总的来说,中国机床工业经历了从起步、发展、增长到创新的

不同阶段,取得了显著的发展成果。

目前中国机床工业已成为世界上重要的机床制造和出口国之一。

数控机床发展史一、引言数控机床是指通过计算机控制系统,实现机床的自动化加工操作的一种高精度、高效率的机床。

它的出现彻底改变了传统机床的加工方式,极大地提高了加工精度和生产效率。

本文将从数控机床的发展历程、关键技术和应用领域等方面介绍数控机床的发展史。

二、数控机床的发展历程数控机床的发展可以追溯到20世纪40年代,当时以美国为代表的工业发达国家开始研究数控技术。

1947年,美国麻省理工学院的数学家维茨尔(W.H.Witzel)提出了数控机床的概念,并设计出第一台数控铣床。

此后,数控技术得到了迅速发展,出现了一系列划时代的技术突破。

1952年,美国麻省理工学院的尤金·W·伯里(Eugene W.Berry)教授成功开发出世界上第一台数控车床。

此后,数控机床开始广泛应用于航空航天、军工、汽车等领域,并逐渐取代了传统机床。

1960年代,计算机技术的飞速发展为数控机床的进一步发展提供了坚实的基础。

计算机数控(CNC)系统的出现,使得数控机床的编程更加灵活方便,加工精度也得到了大幅提高。

此后,数控机床的发展进入了一个新的阶段。

1980年代,随着微电子技术和信息技术的不断进步,数控机床的性能得到了大幅提升。

高速切削技术、高精度测量技术等先进技术的应用,使得数控机床在加工效率和加工精度上达到了前所未有的水平。

到了21世纪,数控机床的发展进入了智能化阶段。

人工智能、云计算、大数据等技术的应用,使得数控机床具备了更高的自动化程度和智能化水平。

现如今,数控机床已经成为工业制造中不可或缺的设备。

三、数控机床的关键技术数控机床的发展离不开一系列关键技术的突破。

首先是数控系统技术,包括硬件和软件两个方面。

硬件方面,数控系统需要具备高性能的计算机、精密的运动控制装置和灵敏的传感器等。

软件方面,数控系统需要具备强大的编程和控制功能,能够实现复杂的加工操作。

其次是伺服控制技术,伺服系统是数控机床实现高精度加工的关键。

机床:

机床(英文名称:machine tool)是指制造机器的机器,亦称工作母机或工具机,习惯上简称机床。

一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。

现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。

机床在国民经济现代化的建设中起着重大作用。

发展历史

十五世纪的机床雏形,由于制造钟表和武器的需要,出现了钟表匠用的螺纹车床和齿轮加工机床,以及水力驱动的炮筒镗床。

1501

年左右,意大利人列奥纳多·达芬奇曾绘制过车床、镗床、螺纹加工机床和内圆磨床的构想草图,其中已有曲柄、飞轮、顶尖和轴承等新机构。

中国明朝出版的《天工开物》中也载有磨床的结构,用脚踏的方法使铁盘旋转,加上沙子和水来剖切玉石。

工业革命导致了各种机床的产生和改进。

十八世纪的工业革命推动了机床的发展。

1774年,英国人威尔金森(全名约翰·威尔金森)发明了较精密的炮筒镗床。

次年,他用这台炮筒镗床镗出的汽缸,满足了瓦特蒸汽机的要求。

为了镗制更大的汽缸,他又于1775年制造了一台水轮驱动的汽缸镗床,促进了蒸汽机的发展。

从此,机床开始用蒸汽机通过曲轴驱动。

1797年,英国人莫兹利创制成的车床由丝杠传动刀架,能实现机动进给和车削螺纹,这是机床结构的一次重大变革。

莫兹利也因此被称为“英国机床工业之父”。

19世纪,由于纺织、动力、交通运输机械和军火生产的推动,各种类型的机床相继出现。

1817年,英国人罗伯茨创制龙门刨床;1818年美国人惠特尼(全名伊莱·惠特尼)制成卧式铣床;1876年,美国制成万能外圆磨床;1835和1897年又先后发明滚齿机和插齿机。

工业技术发展的中心,从十九世纪起就悄悄从英国移向美国。

在把英国的技术声望夺过去的人中,惠特尼堪称佼佼者。

惠特尼聪颖过人,具有远见卓识,他率先研究出了作为大规模生产的可更换部件的系统。

至今还很活跃的惠特尼工程公司,早在19世纪四十年代就研制成功了一种转塔式六角车床。

这种车床是随着工件制做的复杂化和精细化而问世的,在这种车床中,装有一个绞盘,各种需要的刀具都安装在绞盘上,这样,通过旋转固定工具的转塔,就可以把工具转到所需的位置上。

1900年进入精密化时期。

19世纪末到20世纪初,单一的车床已逐渐演化出了铣床、刨床、磨床、钻床等等,这些主要机床已经基本定型,这样就为20世纪前期的精密机床和生产机械化和半自动化创造了条件。

在20世纪的前20年内,人们主要是围绕铣床、磨床和流水装配线展开的。

由于汽车、飞机及其发动机生产的要求,在大批加工形状复杂、高精度及高光洁度的零件时,迫切需要精密的、自动的铣床和

磨床。

由于多螺旋线刀刃铣刀的问世,基本上解决了单刃铣刀所产生的振动和光洁度不高而使铣床得不到发展的困难,使铣床成为加工复杂零件的重要设备。

被世人誉为“汽车之父”的福特提出:汽车应该是“轻巧的、结实的、可靠的和便宜的”。

为了实现这一目标,必须研制高效率的磨床,为此,美国人诺顿于1900年用金刚砂和刚玉石制成直径大而宽的砂轮,以及刚度大而牢固的重型磨床。

磨床的发展,使机械制造技术进入了精密化的新阶段。

1920年进入半自动化时期。

在1920年以后的30年中,机械制造技术进入了半自动化时期,液压和电气元件在机床和其他机械上逐渐得到了应用。

1938年,液压系统和电磁控制不但促进了新型铣床的发明,而且在龙门刨床等机床上也推广使用。

30年代以后,行程开关——电磁阀系统几乎用到各种机床的自动控制上了。

1950年进入自动化时期。

第二次世界大战以后,由于数控和群控机床和自动线的出现,机床的发展开始进入了自动化时期。

数控机床是在电子计算机发明之后,运用数字控制原理,将加工程序、要求和更换刀具的操作数码和文字码作为信息进行存贮,并按其发出的指令控制机床,按既定的要求进行加工的新式机床。

世界第一台数控机床(铣床)诞生(1951年)。

数控机床的方案,是美国的帕森斯(全名约翰·帕森斯)在研制检查飞机螺旋桨叶剖面轮廓的板叶加工机时向美国空军提出的。

在麻省理工学院的参加和协助下,终于在1949年取得了成功。

1951年,他们正式制成了第一台

电子管数控机床样机,成功地解决了多品种小批量的复杂零件加工的自动化问题。

以后,一方面数控原理从铣床扩展到铣镗床、钻床和车床,另一方面,则从电子管向晶体管、集成电路方向过渡。

1958年,美国研制成能自动更换刀具,以进行多工序加工的加工中心。

世界第一条数控生产线诞生于1968年。

英国的毛林斯机械公司研制成了第一条数控机床组成的自动线。

不久,美国通用电气公司提出了“工厂自动化的先决条件是零件加工过程的数控和生产过程的

程控”。

于是,到1970年代中期,出现了自动化车间,自动化工厂也已开始建造。

1970年至1974年,由于小型计算机广泛应用于机床控制,出现了三次技术突破。

第一次是直接数字控制器,使一台小型电子计算机同时控制多台机床,出现了“群控”;第二次是计算机辅助设计,用一支光笔进行设计和修改设计及计算程序;第三次是按加工的实际情况及意外变化反馈并自动改变加工用量和切削速度,出现了自适控制系统的机床。

经过100多年的风风雨雨,机床的家族已日渐成熟,真正成了机械领域的“工作母机”。