浅析任伯年的肖像画艺术

- 格式:pdf

- 大小:446.39 KB

- 文档页数:2

任伯年绘画艺术探析作者:韦颖俊来源:《美与时代·中》2023年第08期摘要:19世纪,上海多元的文化氛围与雄强的经济基础吸引了众多以鬻画为生的画家客居沪上,任伯年便是其中的佼佼者。

任伯年吸收并借鉴了西洋绘画中的表现技法及用色法则,将其与中国传统绘画相融合,形成中西兼容、雅俗共赏的绘画风格,在中国绘画史上有着举足轻重的地位,但其身份属性与文化素养等原因也造就了其作品的局限与不足。

关键词:任伯年;绘画艺术;中西兼容任伯年(1840—1896年),名颐,今浙江杭州人。

其父任鹤声,字淞云,为民间画师。

任伯年幼承家学,从学于任熊、任薰,人物、花鸟、山水无一不精,后客居海上,鬻画为生。

任伯年与虚谷(1823—1896年)、吴昌硕(1844—1927年)、蒲华(1832—1911年)合称“海派四杰”,与任熊(1823—1857年)、任薰(1835—1893年)、任预(1853—1901年)并称“海上四任”。

不同于古代以书画自娱或抒情达兴的达官显贵与文人墨客,海派以鬻书卖画为生的画家或画工的创作题材与表现技法均受市民文化与大众口味的影响,其作品被市场及民众的审美趋向左右。

一方面,传统中国画的技法已无法满足彼时的新兴市民与工商阶级的审美趋向,为了迎合市场,画家们以民众熟知及喜闻乐见的题材为主。

正如孙淑芹对海派以职业画家为主体的一类画家所评价的那样:“他们一般出身低微,文化素养不高,以鬻画为生,创作主要适应社会和市场需要,尤其迎合新兴市民阶层和工商业主的趣味,题材多为城市群众所熟悉和喜闻乐见……”[1]另一方面,上海开埠以后,经济、政治、文化均发生了翻天覆地的变化,中西文化在这里交流与碰撞,人们将此时的上海与巴黎相提并论,“人之称誉上海者,以为海外各地惟数法国巴黎斯为第一,今上海之地,不啻海外之巴黎”[2]。

同时,雄厚的经济基础、庞大的书画市场与开放的文化环境吸引了众多文人墨客与以鬻画为生的画家客居于此。

一、任伯年的绘画特点(一)观察生活任伯年,名任颐,字伯年,号小楼,生于1840年,卒于1896年,近代杰出画家。

由于他是浙江山阴(今绍兴)人,所以他的画的署款多写“山阴任颐”。

任伯年是一位全能型画家,在人物、花鸟、山水方面都有很高的造诣,其中尤其以人物画的成就最高。

他长期细心观察生活,画了大量的白描写生草稿。

力求“以型写神”,摆脱了明清人物画“千人一面”、“陈陈相因”的陋习。

在他的人物画、肖像画中,他善于抓住人物的内在精神,用简练概括的笔墨表现出人物的性格、精神和气节,删略那些影响主体的琐碎的东西。

(二)学习西方他还学习过西方的素描和色彩。

任伯年对空间造型、结构、比例的理解要高于前人。

从他的画面也可以看出来。

他为吴昌硕画过很多画像(《酸寒尉像》《蕉荫纳凉图》等),从中可以看出他吸取了西方对结构特征的理解方法。

他非常熟练传神地概括表现形体特征,又有着同西方的素描结构截然不同的形象表达。

他是用地道的中国笔墨和线条穿插精确洗练的表达。

在画面的用色上他既借鉴西方的色彩,又能将丰富的色彩和谐地统筹、规划在中国画的用色风格和色彩关系中。

(三)画面表达自己的情感和个性任伯年出生于1840年。

这一年爆发了鸦片战争,是中国近代史的开端。

在这个内忧外患的年代,他定居在当时的通商口岸上海。

时代的命运影响着他个人的人生经历,也更加深了他对国家兴亡和民族兴衰的感慨。

在他的以“故土难望”、“关山在望”、“关河一望萧索”为题材的大量作品中无不流露出厚重的历史感,暗含着家国破碎的隐痛。

在他的“苏武牧羊”的作品上,更有“身住十里洋场,无疑置身异域”的题句。

对于那个苦难的时代,他不是麻木不仁的,而是有着满腔的激愤的。

他的人物画总有一种悲凉低徊的况味在内里,这也正是他的绘画时代精神之所在。

二、临摹任伯年绘画得到的启示(一)笔墨与造型今天当我们这些学生再去临摹任伯年的绘画的时候,认识到他的用笔经常是钉头鼠尾,有起有落。

人物造型准确精炼。

任伯年书画鉴赏摘要:任伯年的绘画艺术是中国画的代表,本文通过图文并茂的形式,从墨色、构图、题款、印章、纸张等五个方面对任伯年的《苏武牧羊图》进行了分析和鉴定。

关键字:任伯年《苏武牧羊图》墨色构图题款印章纸张任颐(1840年—1896年),初名润,字伯年,号次远、小楼,别号山阴道人、山阴道上行者等,浙江山阴(绍兴)人,长期寓居上海,以卖画为生。

他擅长画花鸟、肖像。

人物和山水,尤以花鸟、山水称雄画坛。

他的绘画笔墨生动,色调明快,构图新颖,是海派画家中的佼佼者。

由于他在书画上有很高的艺术造诣,在近代画坛上声誉赫然,正因为如此,早在任颐在世时,即有伪造任氏画作者。

20世纪80年代以后,又出现了新的伪作,致使当今传世的任颐书画真赝杂糅,给任颐书画收藏者与研究者带来很多困难。

任颐书画的笔法、墨色与章法结构一位艺术家,在其长期的艺术实践中,会形成一套执笔、运笔的方法,同一个书画家,其早、中、晚不同时期还有不同的变化。

一个艺术家在几十年中形成的笔法特点和习惯,作伪者要在很短的时间内全部学会,是不可能的。

即使摹的很像的作品,也只是表面的形似,而作品内在的气韵、内涵则难以达到。

所以说假画一定会有破绽露出。

任颐的花鸟画,清新,活泼,甜美,有着自己的独特风格,不是一成不变的,曾经经历了早中晚的不同变化。

任伯年早期,即20岁以前的花鸟,由于他主要活动与江浙一带,来往于福建、苏台等地,画风受任熊、任薰的影响,笔法以双勾居多,线条严谨,笔墨滞重厚实,圆润饱满,纯然是二任的风格。

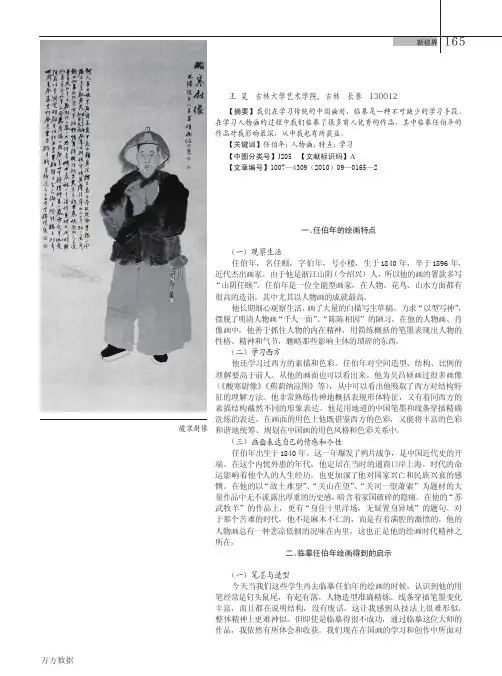

图一从29岁起,即1868年冬定居上海以后,绘画受到海派前辈画家王礼等的影响。

所以在中期,即约在29岁至40岁期间花鸟画画风由缜密的双勾转向写意,其风格与王礼等十分相似。

从某种意义上讲,是朱、王画派的延续。

从40岁起,即1880年以后,他的花鸟画主要学习八大山人和徐胄、陈淳的写意法及恽寿平的没骨法,笔墨趋向简易,放纵,设色明净淡雅,形成了兼工带写,明快温馨的格调,并融多种技法于奔放清丽的风格之中,从而形成了了成熟期花鸟画的典型风格。

谈任伯年绘画线条之形式美作者:李秋实来源:《美术界》 2011年第12期TEXT / 李秋实一提到任伯年我的脑海马上就会浮现他的线条作品中线条的形式美。

他笔下的人物既造型夸张又符合造型规律,神态生动传神,个性鲜明突出,尤其是在对线的组织运用上,聚散得体,穿插有序,线形的粗细、长短、轻重、浓淡、曲直多变而自然。

钉头鼠尾是他最为常用的线条,富于转折变化,同时还有着写意画笔墨豪放而不失严谨的能力。

他绘画风格的基础因素是以线条为基础,他既能熟练掌握传统笔墨线条,又能不受其束缚,从而形成既有时代特色又有个人独特风貌的艺术风格。

任伯年的诸多人物画作品已经说明了他的用线方法已摆脱了程式化的束缚,在不违背自然和人体结构的前提下,随心所欲的组织线条,使线条聚散得体,粗细长短多变而自然,每笔都能做到抑扬顿挫、转折提按的变化。

如其比较具有代表性的《干莫炼剑图》《群仙祝寿图》《风尘三侠图》等作品都充分体现了线条遒劲多姿灵活多变的特点,线的组织穿插、来往顺逆、聚散呼应都协调而极具秩序感、节奏感和韵律感。

任伯年晚年的人物画更以大胆、肯定的线条去勾勒。

线条简练、有金石味。

形成自己独特的用线风格。

线的组织看似自由挥洒实则严谨有序,并且有着西画分块面的特性,用线去分组。

从他的人物画作品来看,笔者认为主要是线形式的秩序、节奏和韵律。

任伯年作品中线之所用繁而不乱,就在于其中蕴涵着的秩序。

线的秩序并不是简单排序,而是在繁杂中寻求统一,在重复中探究变化,是将无序的自然物象转化为有意识的有序的过程,任伯年善于将线条归纳,形成特定的形式。

如《群仙祝寿图》中水纹的处理,运用了大量的s型曲线,先三五条排列成一组,再把各个线组在平面上进行反复有序的使用,最终连成一片波状起伏的线群。

画家之所以要大面积的运用这种s 形曲线的反复排列:一是可以表现水的走势,给人一种流动感;二是通过这种有规律的线形反复制造出一种强烈的秩序感,以使形象典型化。

还有画中的云雾,曲线相互排叠而成。

视觉图像视域下的《酸寒尉像》作者:赵娜来源:《美与时代·中》2019年第09期摘要:《酸寒尉像》是晚清上海画派代表人物任伯年为吴昌硕写的肖像作品,这幅著名的绘画作品不仅在绘画技法上取得成就,更具有丰富的图像内涵。

文章试根据图像学的原理分析任伯年的《酸寒尉像》,解读画者任伯年与被画者吴昌硕的密切关系。

关键词:图像志;《酸寒尉像》;任伯年;吴昌硕基金项目:本文系国家社科基金重大项目“中华美学与艺术精神的理论与实践研究”(16ZD02)阶段性成果。

任伯年是晚清上海画派代表画家,在过去的研究当中,对其研究多是将其作为“四任”之首的花鸟画家(图1)加以定位之后,再去分析其画面、用笔设色特征等,同时与同时代的画家比较,并从传承等角度研究。

随着全新研究方法的不断发展,将其作品作为视觉图像,将会有更多发现。

本文将视角投向任伯年的作品《酸寒尉像》。

一、图像志研究方法的应用20世纪德国艺术史家阿比·瓦尔堡从图像志方法中发展起来图像学。

“图像学的目的是发现和解释艺术图像的象征意义,揭示图像在各个文化体系和各个文明中的形成、变化及其所表现或暗示出来的思想观念。

”图像学由初期的图像志发展而来,在古希腊指的是对于图像的精鉴,发展至20世纪以来其内涵已经发生改变,主要指的是和视觉艺术相关的某些主题的描述与研究,这样研究更强调对于图像的理性分析、图像的思想性等,因此研究的议题主要关注绘画主题的传统、意义以及和其他思想文化发展的互相关联等等。

发展至帕诺夫斯基,又对图像志和图像学做了系统的阐述。

他认为,“图像学对美术作品的解释须分三个层次:一是解释图像的自然意义,精确的列举和描述在艺术作品所看到的一切,二是发现和解释艺术图像的传统意义,解释所看到的事物之间的相互联系;三是解释作品的内在意义或内容,揭示艺术家在艺术作品要表达的更深层意义”,这种更深一层的解释就是图像学。

发展至现在,图像学已经广泛地应用于研究领域。

A rt s cj r:l e『艺术沦墙任伯年工笔-v"-r".日、/队笔肖像画线条分析●TEX T/梁荣辉线条是中国俩当中最基本的造型手段与造型方式。

在绘画语言的点、线、面、色彩等造型要素当中,线条是构成中国画造型形象最基本的语言符号。

本文以任伯年的人物肖像画为例,从线条方面分析工笔人物画和意笔人物厕的语言特征与造型特征之间内在的关系。

线条的表现特点《佚名肖像》是一幅工笔肖像画。

作者以线描作为造型骨干,线条紧劲连绵,每一条线的起笔、转折、收笔都非常清楚。

作者通过线条的长短粗细、刚柔强弱、轻重疾徐、转折顿挫来表现人物体质的轮廓、体积、质感、疏密、动势、节奏等造型关系。

在线条的运用当中,每一条线条自身行笔的节奏速度变化是比较大的,但从l田.面的整体来看。

线条的相互之间却明显保持着一种相似的一致性。

它的特点,就是运用一种线条自身的形态样式,进行不断的重复变化来构造一种情感的造型形象特征。

这种线条的表现形式,在中国画当中称为线描。

它是在线条特征的总体相似中体现线条含蓄的微妙变化。

在线条轻重缓急、圆转张弛的无限循环反复中建构一种缠绵不断的线条律动方式。

有如春蚕吐丝一般把作者的审美情思慢慢倾诉,娓娓道来。

在“儒弱胜刚强”般的表现方式中凝聚了线条游动中“棉罩藏针”的精神力量;在平静的情感心境中蕴藏了线条淳厚的生命气息。

这种线条悠扬抒情的语言特征,展现了T笔J画表现当中线条速度节奏韵律的秩序律动美感特色,构成r J:笔I画造型当中富有视觉韵律感的线描造型特征。

《何以诚肖像》是一幅意笔肖像画。

画面卜的线条风驰电掣。

线条的浓淡虚实干湿长短极尽变化之所能。

每一条线条的起笔转折收笔都各不相同,没有丁笔画当中线条形态的似曾相识感,把行笔的提、按、顿、挫运用到极至,各具特色。

线条相互之阳J的形态变化很大,行笔时而迅捷,时而迟缓涩滞。

或是飞一干沙而显空灵飘逸;或是浓重凝厚而显深沉雄浑。

讲究在线条视觉整体的协调当中尽量丰富每一条线条的具体变化,发挥线条的独特审美意味。

论任伯年花鸟画作品的艺术特点任伯年是中国画花鸟画家中的佼佼者,他的画作在中国画史上具有很高的地位。

任伯年的画作具有许多独特的艺术特点,下面将分几个方面介绍。

一、肌理丰富,笔墨独特任伯年的花鸟画作品中,线条流畅、笔墨厚重,色彩艳丽。

任伯年的笔墨用色比较丰富多彩,对于花鸟的肌理、毛发、花叶的纹理都有很深刻的体会,也就在他的画作中表现得比较明显,可以感受到画面所呈现出来的物品有质感,存在感强,笔墨独特.二、形态秀美,构图到位在形态上,任伯年的花鸟画作品也是鲜明有力的,他的花鸟画形态秀美,栩栩如生,构图舒展自然,使人感到舒服、自然、悠闲。

这些花鸟形态的处理在任伯年的画作中达到了巅峰,很多作品都是经典之作,更众所周知的是在枝头秋雁影中,任伯年把鸟的生动表现出来,形态之美令人惊叹。

三、情致深厚,审美价值高任伯年的画作情致深厚,一气呵成,颇富诗意。

他的花鸟画在表现花鸟形态的基础上,还融入了个人的情感,给人以强烈的心灵震撼。

他的绘画追求“冰肌玉骨”之美,将花鸟画透过意象,营造出诗情画意,独具艺术魅力,其中《粉嫩梅花图》、《秋雁》和《水松鹤唳图》等作品更是中国画史上的经典之作,是中国画的灿烂瑰宝,具有极高的艺术价值。

四、视角独特,格调高雅任伯年的花鸟画在组合方式与构图方面采用的是惯用的对角线、对称、黄金分割等方式,这些组合方式使得他的画作构图清晰,关键点突出,具有视觉冲击力。

同时,任伯年的画作所表现的格调也是高雅典雅的,处处隐约透露着中国古典文化中的艺术层次与意味,深厚的文化底蕴让人叹为观止。

总之,任伯年的花鸟画作品具有很高的艺术价值,无论在绘画技法还是审美价值方面都达到了很高的水平。

他的画作浑然天成,具有独特的艺术魅力,引人入胜,值得深入研读和欣赏。

任伯年人物画探析作者:刘英霞来源:《青年文学家》2012年第05期摘要:任伯年是海派的杰出代表,在我国近代美术史上产生了广泛的影响。

任伯年的绘画涉及山水、花鸟、人物,但人物画是任伯年创作的最主要内容,他的人物画不仅重神、且重形,进而形成了形神兼备的特点,但最能体现任伯年人物画功力的是线条的运用,他的线条是钉头鼠尾描,方折顿挫,线条讲究自身和相互间的韵律美感,他在人物画中线条的运用给了学画者很大的启示。

关键词:任伯年;人物画;钉头鼠尾[中图分类号]:J2 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2012)-05-0113-01任伯年是一位非凡的艺术大师,他以个性鲜明的艺术风貌反映了那一时代的审美精神,打破了晚清封建文人画家笔下的尚古复古、陈陈相因的画风,作品由“出世”而“入世”,艺术形式由千篇一律转化为多姿多彩,他笔下的人物造型夸张又不失真实,神情动作均十分生动传神,具有鲜明突出的个性特点,尤其是在对线的组织运用上,他在融多家之长的基础上加以突破,线的组织聚散得体,穿插有序,线形的粗细、长短、轻重、曲直多变而自然,看似随意挥洒却又符合组织规律,具有一种鲜明独特的装饰美感。

一、任伯年简介任伯年,名颐,初名润,字小楼,别号山阴道人,浙江萧山人,祖籍山阴(今浙江绍兴),生于1840年,卒于1896年,他虽然人生短暂,但他却以自己独特的绘画风格,形成了鲜明的艺术特色,成为清末同治、光绪年间,“海派”的重要代表人物,影响极其深远。

二、任伯年人物画风格分析人物画是任伯年创作的最主要内容,他的画精于将人物与景物融为一体,在布局上极为讲究画面的繁简虚实的对比,使画面错落有致,明快生动。

蔡若虹称之为“近代绘画的巨匠”,任伯年在绘画上的巨大成就,在于他既能熟练驾驭传统笔墨线条,又能不受其束缚,一切从表现出发传达生活气息,并且注重吸收民间以及同时代人的艺术成就,然后融会贯通,从而形成既有时代特色又有个人独特风貌的艺术风格,下面分别在题材、造型特点、色彩、线条等几个方面简单论述。

任伯年被徐悲鸿称为“仇十洲后中国画家第一人”。

任伯年的人物画在清末画坛犹如一道闪光,代表着现代人物画的新开始。

清朝末年,在西学东渐的影响下,不少中国画家开始学习西画。

据史料记载,任伯年和在沪的中外西洋画家常有交往,受西方写实绘画的影响,自此任伯年开始练习铅笔速写、素描与人体摹写。

任伯年善用中国画笔墨技巧,在画中融入西方素描的写实,《酸寒尉像》是任伯年对人物画像的一次创新实验,他在中西文化交流碰撞中感知,积极汲取西画的精华,从而实现中西合璧。

《酸寒尉像》的画法、笔意不容易掌握,线条巧妙,渲染合度,这在近代人物画中甚是少见。

文章试图借用美学思想欣赏任伯年《酸寒尉像》中的笔墨技巧,从而深化我们对任伯年人物画意境的理解。

任伯年作为中国人物画的先驱,将人物的传神写照提升到了新的高度,他的艺术表现方法正是中国传统绘画之精髓,不仅仅是笔墨技法的纯熟高妙,更体现了他对美的变化有着敏锐的认知,对于传统西洋画有着精确的判断和选择,他能充分发挥个人长处,并取长补短,形成自己的艺术风格,这也是任伯年富有启示性的一个重要贡献。

一、《酸寒尉像》的笔墨技法特色1.线条特点中国画的线条往往带有舞蹈的意味,线条不仅仅表现客观的物体,还表达了画家构思的意境,贯穿整个画面的节奏。

任伯年早年随父亲学习肖像画,在用线时,将传统花鸟双钩法等手法与西洋素描相结合,探索自己的绘画语言。

到了中期,其笔墨逐渐成熟,素描因素逐渐淡去,偏重工笔,用笔如钉头鼠尾,画风颇近陈老莲。

而在四十岁之后,任伯年的绘画语言已经十分成熟,绘画常常省略诸多细节,常以没骨表达,线条勾勒则越来越精辟、简洁,任伯年常将此法用于肖像写生。

《酸寒尉像》则为此时的代表作品。

任伯年在画人物脸部的时候,用淡墨勾出脸部轮廓,以稍重的墨线勾出五官的形状。

线条轻盈松快,很有弹性,不同于传统的工笔描绘的方法,颇有西洋画中铅笔速写的意味。

除了毛发之外,脸上最重的墨色在左鼻翼和嘴唇。

浓淡的变化表现出虚实与空间。

由真入意,神在个中作者:王润润来源:《收藏与投资》2024年第07期摘要:任何时代的画家与其身处的社会环境都相适应,海派任伯年是晚清一位极具影响力的大家,在中国画史上占有独特地位,其创作的人物画具有鲜明特色,肖像画尤为突出。

本文以《赵德昌夫妇像》为例,通过图像学和社会学探讨作品内容及背后的时代内涵,解读其肖像画中超脱精妙的艺术思想,理解其艺术精髓。

为了衬托人物,作者绘制了相应的景物陪衬,构筑了晚清人物的精神图景,人物形象得到最大化呈现。

关键词:任伯年;《赵德昌夫妇像》;艺术探析任颐(1840—1896年),初名润,后更名颐,字伯年,号小楼,原籍浙江山阴人(今绍兴市及萧山区一部分),后迁居萧山(绍兴市西北),故常署“山阴任颐”。

2021年5月,《赵德昌夫妇像》在中国美术馆举办的“妙笔传神——中国美术馆藏任伯年人物画特展”上展出。

此作品为1885年任伯年为祝颂外祖父母所作。

19世纪80年代正是任伯年博采众长而自成一家的艺术成熟期,其作品在凸显其创作手法的同时为我们呈现了清末诸多背景细节及人物民俗生活。

肖像画在古代称“写真”或“传神”[1]。

东晋顾恺之有“传神写照,正在阿堵中”的记载,唐阎立本、五代顾闳中、两宋李公麟都是写真能手。

任伯年绘画艺术发轫于民间,写真术得自家传。

父亲任淞云写真画技本领高超,后将其技术传授给儿子任伯年。

随着绘画技能渐增,任伯年学习任熊、任薰而上溯至陈洪绶一派,后又受到以八大山人、石涛为代表的写意风格影响,外加吸取西方艺术观念和技艺,因此造就了其兼收并蓄、雅俗共赏的独特绘画风格,符合当时整个上海绘画市场的需求。

任伯年于1885年所画的《赵德昌夫妇像》(图1),是他晚年创作的较为惬意的肖像画,画面右侧落款:“外祖德昌赵公暨祖妣魏太孺人之像。

”由年号可知此作品是任伯年45岁时为其外祖父赵德昌和外祖母魏夫人所画,画纸材质为生宣。

赵德昌(1831—1899年),字达庵,号望云,虽出身军门,却能诗善书,爱好丝竹绘画。

任伯年是中国现代画坛的巨匠之一,其画风兼收并蓄、自成一派。

任

伯年绘画技法独具特色,主要表现为以下几点:

1.意境独特。

任伯年的画作常常通过意境来表现其激情和思想观念。

其画作中常运用异彩纷现的色彩组合,以及独特的线条表现,展示出自己

的艺术风格。

2.色彩鲜艳。

任伯年的画作色彩鲜艳强烈,用色精细可爱。

他把色彩

视为画的灵魂,运用大胆的色彩组合,表现出自己对大自然的热爱和崇敬。

3.表现手法多样。

任伯年的画作中,往往运用多种表现手法,如水墨画、沾泥画、水彩画等等。

每一种画法都有自己的特点和优势,任伯年在

使用这些画法时,随机应变,善于传达自己对事物的感悟。

4.勾勒线条。

任伯年从传统中国画中汲取营养,对线条赋予了极高的

重视。

他在画作中运用线条去勾勒形体,施展淋漓尽致。

5.构图独特。

任伯年的画作构图别致,足以令人叹为观止。

他在构图

中运用对比、透视等手法表现画中事物的立体感和层次感,展示他对艺术

构图的丰富经验及洞察力。

总之,任伯年是绘画界的一位传奇,他的绘画技法不仅因其独特性而

受到世人的赞誉,更起到了开拓中国现代绘画的阵地并推动了中国绘画发

展的重要作用。

任伯年人物画之肖像画浅谈作者:李康楠来源:《文艺生活·文海艺苑》2015年第03期摘 ; 要:任伯年是“海派”人物画的代表人物,亦是将“海派”绘画推向现代画的重要角色,他自幼学习肖像画,对人物造型把握准确,生活中注意观察人物行为举止并善于抓住人物的神态特征。

后师承任薰、任熊两位大家,又吸取陈洪绶人物绘画艺术风格,融汇民间绘画,逐自成一家。

任伯年最善于肖像人物画,是绘画史上杰出的肖像绘画大师。

关键词:任伯年;人物画;肖像画;金石中图分类号:J209.2 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)09-0043-01任伯年,名颐,字小楼,初名润,后改字伯年,号山阴道人,浙江山阴(今绍兴)人,生于清道光二十年(1840年),卒于光绪二十二年(1896年)。

任伯年的艺术生涯虽然只有30余年,但却在“海派”绘画中成为杰出的代表人物,为中国绘画道路留下了光辉的历程。

他兼擅长花鸟、山水、人物,其中以人物画成就最为显著。

一、任伯年绘画艺术背景清末民初时期,中国绘画的发展已从宫廷画派走向“海上画派”,宫廷绘画创作的毫无新意,扬州画派的草率作品,导致绘画市场直指“海上画派”。

以赵之谦、虚谷、任伯年、吴昌硕等为代表左右着绘画市场的走向。

19世纪末20世纪初上海成为中国最大的城市,职业画家集聚于此,由于市场对绘画作品的需求,职业画家有了稳定的生活环境,促进了绘画事业的发展。

二、任伯年人物画之“肖像术”肖像画是任伯年看家本领。

绘画作品《任淞云先生遗像》是他在30岁所作,这是一幅默写肖像,是任伯年作品中的代表作,这幅作品的成功是他从小注重培养默写技能,虽然画中主角是任伯年的父亲,是他熟悉的人,但作品表现不仅仅是像主人公,而是要表达出主人公的性情。

这里就回归到人物画的前提“传神”。

任伯年肖像画需在形准确的基础上达到神态的统一,如果形太过于相似也会成为一种病态,任伯年晚年就发现了这一问题,《蜗牛居士全集·椿阴闲话》记载:“昔陈老莲先生摹周昉美女,至再三,见者曰:已似矣。

论任伯年人物画的用线特点摘要:线条作为一种极具表现力的艺术语言,在绘画领域里面有着特殊的地位和意义。

任伯年作为晚清海上画派的代表人物,在中国绘画史上的地位举足轻重。

他的人物画衔接了中国古代人物画和中国现代人物画,成为近代人物画著称的画家。

本文主要就任伯年人物画的用线特点进行比较系统的了解分析和论述。

关键词:任伯年人物画用线特点线是最古老最基本的艺术词汇,经过千百年的锤炼,线已经成为造型艺术成熟高超的表现语言。

尤其在中国绘画中,线不仅作为造型的基本手段而存在,而且具有丰富的内涵和独特的美感。

特别是到了晚清时候的任伯年,他在继承传统的基础上继续突破创新,而且又吸收了民间以及同时代人的艺术成就,然后融会贯通,从而形成了既有时代特色,又有个人独特风貌的用线风格。

任何艺术的变革和发展,都是在一定的社会历史条件下进行的。

任伯年绘画发展,不仅与艺术本身的内在规律有关,并且与近代上海的崛起也是分不开的。

任伯年,初名伯,改名姬,字伯年,号次远,小楼别号山阴道人,山阴道上行者等。

浙江山阴(今绍兴)人。

任伯年作为中国近代“海上画派”最具影响力的代表人物,他是一位全能画家,花鸟、人物、山水、肖像,无不擅长。

他作画极具个人风格,线条用笔有着极强的表现力,甚至达到了后人难以企及的境界。

他笔下的线条聚散得体,穿插有序,线的轻重长短多变而自然。

每一行笔能曲尽抑扬顿挫、转折提按的变化,呈现出既有古拙味道,又不失淳朴清新的强烈的美感的用线特点。

所以,他自然也成了近代中国画坛的领军人物。

下面将重点阐述任伯年人物画的用线特点。

一:线描法由于耳濡目染,任伯年早年收到父亲的影响,画面趋于工笔写真。

早年期,任伯年在师法二任、陈洪绶和扬州八怪的大写意法,把花鸟画中的线描激发运用到自己的画面中,再加上任伯年有学习西方素描的经历,他在传统的写真中融汇了西洋画法,将素描的画法植入人像的写真,开创与探索自己的艺术语言。

《沙馥三十九岁小像》是任伯年早期代表作之一,画面中人物面带微笑,娴静自若,目光炯炯,嘴唇微张,似有话要说的样子,双袖自然拱起,做一副礼贤相让状。

Yi Shu Ping Jian

浅析任伯年的肖像画艺术

黄洪杭州师范大学

摘要:人物画作为中国传统画科之一,有长达两千多年的历史,任伯年的肖像画自幼受到父亲的熏陶,肖像画占据他画家生涯中很重要的地位。

作为海派画坛承上启下最为重要的画家之一,任伯年的肖像画艺术雅俗共赏、借古开今,不仅为中国画开拓了新的延伸方向,并且融合了时代的特色加以诠释。

因此任伯年被视为中国传统人物画从古至今转变的启蒙者和推动者。

关键词:任伯年肖像画承上启下

中图分类号:J205文献标识码:A文章编号:1008-3359(2019)17-0046-02

一、序言

在中国画的悠悠长河中,从原始的岩画开始,画面中就有了奔跑的狩猎的人影和人们在丰收后快乐的舞姿。

再到战国时期的富有想象力画面和富有韵味的线条的帛画。

到了秦汉时期也出现了数量众多的以人物为主题的画像石与画像砖。

到了魏晋时期,顾恺之“以形写神”等创作理念已把人物画推向了一个高峰。

隋唐时期人物画高度繁荣,比如:吴道子在线的表现力上进一步发展,他创造的兰叶描使得画面变得更加富有变化。

张萱、周昉的作品更富有生活化,描绘贵族的生活日常。

至宋代梁楷、石恪独创意笔人物,寥寥数笔人物形神完备,突破了白描程式,成了后世意笔人物画的技法与形式的基础。

明代曾鲸吸收西方写生法但仅限于脸部。

人物画在隋唐以及五代时达到一个高峰后,似乎在以后悠悠历史长河中再也没有辉煌过了。

这种情形下,晚清的任伯年不仅振兴了我国人物画的传统并且使人物画回归衰落已久的中国画坛。

任伯年以人物画著名而又兼攻其他,他一生中创作了大量的肖像画,其中多数为他所熟悉的亲属和朋友。

二、任伯年的肖像画艺术

任伯年(1840-1896),原名润,后更名颐,字小楼、次远,更字伯年,别号山阴道上行者、任和尚等。

祖籍浙江山阴,生在萧山。

在任伯年人物画的创作中,肖像画也占据了很重要的地位。

从其历经三十年的肖像创作来看,其肖像画大致可分为三个阶段:1.学习传统肖像技法,以墨骨为主。

2.吸收西法,与传统融合,使用没骨法。

3.转向更加高深的传统画法。

①

早在任伯年幼年时期便受到其父任鹤声在艺术上的熏陶和指导,培养了其目识心记的能力和敏锐的观察力。

初期的肖像画,从人物的表现手法看,远接曾鲸,近承任熊、任熏。

他从二任那里学得陈老莲的线条勾勒方法,肖像画以线描为主,略加渲染。

若以《东津话别图》《横云山民行乞图》《饭石山农四十一岁小像图》来看,面相画法都是线条勾勒轮廓以及五官部位,根据面部起伏结构用淡墨渲染。

可以看出技法源自曾鲸一派,而人物的衣纹则用挺拔圆挺的线条勾勒,师法自陈老莲。

但任伯年对于细部的刻画更为细致,造型能力不逊于其师辈。

他在30岁时所作的《任凇云先生遗像》是一副追忆默写的作品,任伯年作此画时,凇云已逝世八年,但任伯年对于父亲的音容笑貌的表现十分传神,无论形象还是神气宛若天成。

这种传神源自于从小锻炼的目识心记的默写能力,这种传统的观察方式和技法对当下美术学院的造型训练也是一种启示。

因为默写要求创作者要概括出人物的主要特征,需要去主动的造型而非照搬硬抄。

从60年代末,70年代初开始,任伯年在传统写真术中融会了西洋画法。

此时的画风呈现出多种面貌。

这也与当时的时代背景紧密相关。

中国的文人画传统一直是建立在农耕文明中的,自给自足的生活延续着中华文明几千年的文脉。

直至到鸦片战争,中国的大门彻底被打开,西方文明的渗入,殖民经济的兴起同时也影响了艺术的走向,一大批画家蜂拥而至形成了著名的

46

Shu Hua Shi Jie·书画视界

海上画派,绘画原本是贵族权贵的精神产物,现在已然转移到民间商人市民阶层。

在这样的大环境之下正是需要更新颖的绘画风格去投入市场。

正是在上海这个繁华的大都市西方的文化冲击日益频繁,西方传统的造型理念,以及科学的透视解剖知识,使得中国画家们对写真术的重新思考,同时也为任伯年提供了更自由的绘画环境。

根据沈子瑜记载:“因为任伯年平日注重写生,细心观察生活,深切地掌握了自然形象,所以不论花鸟人物有时信笔写来颇为熟练传神。

他有一个朋友叫刘德斋,是当时上海天主教会在徐家汇土山湾所办图画馆的主任。

俩人来往甚密。

刘的西洋画素描基础很厚,对任伯年的写生素养有一定的影响,任每当外出,必备一手折,见有可取之景物,即以铅笔勾录。

这种铅笔速写的方法、习惯,与刘的交往不无关系。

”②此前从肖像画入手的任伯年在创作实践中已掌握了目识心记的造型能力,至此又与西方的写生方法相结合,自然如虎添翼,本领愈加高强。

他将西法巧妙的融入中国的笔墨之中,使他们形成了一个有机的融合,相对于传统造型而言更加细致入微,形象更加真实鲜活,使之更快的准确的抓住对方的神情特征。

如在作品《酸寒尉像》中,人物形象造型精准,在面部处理上任伯年以淡赭墨线勾勒五官,勾线细简流畅,略施淡墨皴擦、渲染暗示其结构。

人物的袖口、眼袋仅以简单线条勾勒,袍褂衣饰画法则用墨沉墨而成,概括处理,显得人物体态臃肿,充分展现吴昌硕此时酸楚的形象气质。

肢体动态方面,任伯年塑造了其拱手拜客时的动作,面部表情沉郁而又矜持,生动展现了“冠盖从众愁不类”的心理状态。

这幅画也为我们带来了新的启示,一些当代写实人物对于照片的过度依赖以及描摹表面不经过艺术化的处理,显得生硬刻板,在高强度的造型训练之下面对鲜活的形象早已麻木。

造型反而成为了一种限制,在创作过程中不能完美书写胸中之物像。

这也许与大家对于造型艺术的误解有关,以为按照真实物像照抄就好了,或者简单做加减法以及画面位置的经营即可,并没有从艺术造型的角度出发。

所谓造型,是需要一定的变形和夸张的,这是一种相对的写实。

正如任伯年的写生艺术,正是对西法的“为我所用”。

这种中西的融合比清代中期的郎世宁一派的画法更为协调,因而走到了那个时代的最前列。

他的《吉石先生顾影自怜图》和《酸寒尉像》都以意笔取胜,任伯年可以做到笔随意运,色墨交融,渲染合度这在近代肖像画中极为少见。

自19世纪90年代起,任伯年很少创作肖像画,晚年任伯年注重表现人物神韵,我们所知道的《焦荫纳凉图》,此画并没

有蜀制年月。

据吴长邶编《吴昌硕年谱》(简编)列为1892年吴昌硕49岁那年夏天所作。

画中的吴昌硕自

在地坐在竹榻上,背椅古籍,双目凝视,嘴巴微张而唇厚,肥胖的身体,坦背露胸,腹大圆如球状。

画家把重点

放在人物的组织结构上,以极简的笔墨“勾勒取神、不

假渲染”,并赋以淡色。

这幅画的画面整体感很强,他在

画中努力将主观意趣与客观物象进行形神统一,表现

出吴昌硕的萧散放逸的形象特征。

若与19世纪80年

代所作的狂放的写意肖像画相比,判若两人,他所追求

的是传统肖像画中的最高境界“神韵”。

不难发现,任伯

年并不满足于自己肖像画已取得的成就,更加注重对

于八大和青藤的研究。

任伯年本身也意识到自身作品

的不足,技巧的太过于熟练缺少古朴的趣味。

他还勇于

尝试和变法,向更高更深的传统靠拢。

可惜刚刚开始探

索和尝试就与世长辞,实为一种遗憾。

“纵观任伯年一生,虽然是著名画家却也是一个极

为普通的画家。

年轻时身遭离乱,没有受过高深的文化

教育,双亲去世后一直流寓他乡,用自己的双手维持一

家的生活,从学徒到画家,他依靠自己的聪明才智和努

力苦学,成为近代一个极有影响的画家。

他有他的局限,但他也有文人画家不可企及的地方。

”③我们可以看

到任伯年绘画作品中的精神内涵,其肖像画作品善于

把握对象的内心活动,多层面多角度的去表现对象的

精神世界,而精神性也正是中国画的本质之一,任伯年

开创了这条道路,时人推崇他为“曾波臣后第一人”,绝

非虚名。

注释:

①龚产兴:《任伯年综论》,载于卢辅圣编著《任伯年研究》(朵云

55集),上海:上海书画出版社,2002年,第125页。

②沈之瑜:《关于任伯年的新史料》,载于龚产兴编著《任伯年研究》,天津:天津人民美术出版社,1982年,第16页。

③王靖宪:《任伯年其人其艺》,载于卢辅圣编著《任伯年研究》(朵云55集),上海:上海书画出版社,2002年,第79页。

参考文献:

[1]卢辅圣.任伯年研究(朵云55集)[M].上海:上海书画出版社, 2002.

[2]龚产兴.任伯年研究[M].天津:天津人民美术出版社,1982.

[3]潘天寿.潘天寿论画笔录[M].上海:上海人民美术出版社,1984.

[4]孙淑芹.任伯年人物画艺术论[M].上海:东方出版中心,2010.

[5]程十发,程助.名家讲稿:程十发中国画要诀[M].上海:上海人民

美术出版社,2012.

47

Yi Shu Ping Jian。