古代名人养生经

- 格式:pdf

- 大小:139.57 KB

- 文档页数:2

清代著名诗人袁枚的养生经杏坛归客的博客袁枚(公元1716年-1798年),清代著名诗人,字子才,号简斋,随园老人,浙江钱塘(今杭州)人,享年82岁,他年逾八旬,仍作诗不止,写字不辍,神清气朗,且“齿若编贝,声若洪钟”,被誉为“一代文星兼寿星”。

他在老年用诗作表达了他的养生观和生死观,颇能给人以启迪。

袁枚20岁时就名闻京师,24岁成进士,然仕途坎坷,才智难以舒展,于36岁以奉养老母为名,归隐南京,在南京小仓山下修筑随园定居,一直到他83岁去世。

在这近50年的漫长岁月中,过着近似隐居的退休生活。

袁枚的养生经在其名著《随园诗话》有首诗透露出了:冬常早起夏常眠,生性耽游自在天。

身健每嫌儿女弱,心虚常觉友朋贤。

鱼贪凉影游荷下,鸟恋残花立树巅。

记得当时康节语,凭人谤我作神仙。

袁枚的养生经可以分以下三个方面:一、生活有序,注重饮食袁枚诗中说“冬常早起夏常眠”,虽讲的是冬夏,但可见他很注重劳逸结合,讲究作息有序。

他每天清晨“与雀争先”早起活动健身,或到田野散步,或到山林打拳舞剑,晚间或登山赏月,或独步江畔,注意有劳有逸,张弛有度。

诗人虽仕途不顺,不满朝政,但他并不愤世嫉俗,而是以“淡泊明志,宁静致远”的心态,坦然自若,坦然处之,“心虚常觉友朋贤”,从不为悲喜之事而动容,不为得失之事而动怒,做到了他自己说的“悲喜适度胸若谷”,“凭人谤我作神仙”。

袁牧所著《随园食单》一书,是系统论述和阐释饮食文化理论、烹饪技艺、南北茶点制作技术的重要著作。

在这部书中,作者的饮食美学思想、饮食烹饪技艺思想和饮食保健思想得到了集中体现。

这一饮食专著可谓品位高雅、见闻广博、立论有据、见解深刻,不仅在当时达到很高水平。

就是在今天,其中许多观点,仍值得学习和借鉴。

1. 反对重量不重质袁枚认为,美食之美不在数量而在质量,要讲求营养。

“豆腐煮得好,远胜燕窝;海菜若烧得不好,不如竹笋”。

一次,一位太守宴请宾客,白煮的四两燕窝一点味道都没有。

许多客人违心地竞相夸赞,而袁枚却戏谑道:“我们是来吃燕窝的,不是来买燕窝的。

古代文人的养生经

古代文人的养生经 2015-03-08 18:25:52| 分类:南山取经 | 标签:字号大

中国历史上有许多著名的文人,他们各自有着独特的养生经,寿命都很长。

孔子生在2000多年前的孔子享年73岁,在当时医学不发达的情况下,成为同时代文人中的高龄者,可称是长寿了。

孔子能长寿,这与他的养生三戒分不开的,也是他的长寿经验。

三戒的意思是说,人年青时不要沉迷于儿女之情,壮年时不要好胜喜斗,老年时不要贪得无厌。

孔子一生周游列国,潜心于教育,处劣境而不怨天尤人,食无求饱,居无求安,注意调节自己的日常生活。

他除读书讲学外,还喜爱唱歌,弹琴,驾车,打猎,钓鱼,登山,射箭等活动,常常是白日西下,咏而归。

庄子庄子推崇精神养生,他一生超然于物外,宠辱而不惊。

庄子的妻子死了,他却鼓盆而歌,他认为生死是自然的变化,是不可抗拒的客观规律,无须为之过分动情,这种带有唯物论的观点,在当时无疑是进步的,而且大大有益于养生。

他的养生之道与其哲学思想密切相关,核心在于顺其自然,经常保持心境的平静,得以长寿83岁。

封衡三国时期著名的养生家,他对老子和庄子很有研究,是一位深通老,庄之术的学者。

他与一般妄图求道成仙,长生不死之丹的方士不同,有一套不同凡响的养生之道,在当时名声很大,以致颇好养生之法的曹操,也慕名向他请教养生大法。

他对曹操说:休欲长劳,食欲常少,减思虑,捐喜努,除驱逐,慎房室,则几于道矣!封衡的二十字养生之道,苻合我国传统的养生观点。

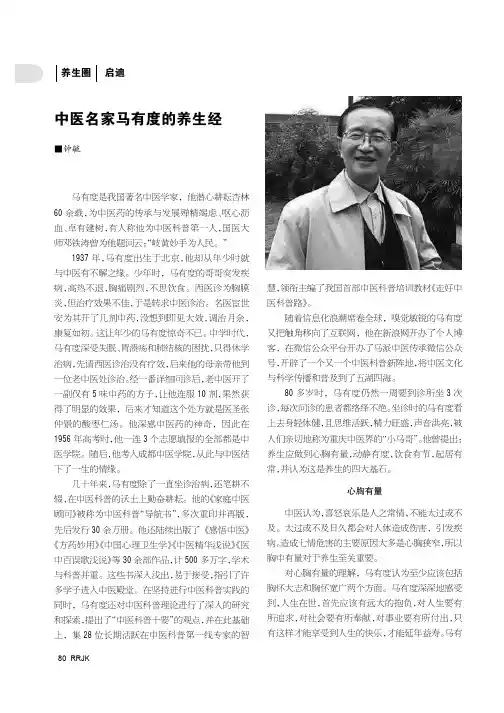

养生圈启迪马有度是我国著名中医学家,他潜心耕耘杏林60余载,为中医药的传承与发展殚精竭虑、呕心沥血、卓有建树,有人称他为中医科普第一人,国医大师邓铁涛曾为他题词云:“岐黄妙手为人民。

”1937年,马有度出生于北京,他却从年少时就与中医有不解之缘。

少年时,马有度的哥哥突发疾病,高热不退,胸痛剧烈,不思饮食。

西医诊为胸膜炎,但治疗效果不佳,于是转求中医诊治。

名医宦世安为其开了几剂中药,没想到即见大效,调治月余,康复如初。

这让年少的马有度惊奇不已。

中学时代,马有度深受失眠、胃溃疡和肺结核的困扰,只得休学治病,先请西医诊治没有疗效,后来他的母亲带他到一位老中医处诊治。

经一番详细问诊后,老中医开了一副仅有5味中药的方子,让他连服10剂,果然获得了明显的效果,后来才知道这个处方就是医圣张仲景的酸枣仁汤。

他深感中医药的神奇,因此在1956年高考时,他一连3个志愿填报的全部都是中医学院。

随后,他考入成都中医学院,从此与中医结下了一生的情缘。

几十年来,马有度除了一直坐诊治病,还笔耕不辍,在中医科普的沃土上勤奋耕耘。

他的《家庭中医顾问》被称为中医科普“导航书”,多次重印并再版,先后发行30余万册。

他还陆续出版了《感悟中医》《方药妙用》《中国心理卫生学》《中医精华浅说》《医中百误歌浅说》等30余部作品,计500多万字,学术与科普并重。

这些书深入浅出,易于接受,指引了许多学子进入中医殿堂。

在坚持进行中医科普实践的同时,马有度还对中医科普理论进行了深入的研究和探索,提出了“中医科普十要”的观点,并在此基础上,集28位长期活跃在中医科普第一线专家的智慧,领衔主编了我国首部中医科普培训教材《走好中医科普路》。

随着信息化浪潮席卷全球,嗅觉敏锐的马有度又把触角移向了互联网,他在新浪网开办了个人博客,在微信公众平台开办了马派中医传承微信公众号,开辟了一个又一个中医科普新阵地,将中医文化与科学传播和普及到了五湖四海。

80多岁时,马有度仍然一周要到诊所坐3次诊,每次问诊的患者都络绎不绝。

(名人养生)古代名人如何养生?一、李时珍药粥养生李时珍是著名的中医药学家,可又有多少人知道他曾经也是落榜生?李时珍14岁考中秀才,之后9年3次落榜,于是他弃官从医,走遍大江南北,参考800多种医书,历经29年编成《本草纲目》这部具有世界性影响的博物学著作。

他生于明武宗正德十三年(公元1518年),卒于神宗万历二十二年(公元1593年),“人生七十古来稀”,75岁在那个时候已然属于高寿。

在李时珍诸多的养生方法中特别推崇药粥养生,李时珍《本草纲目》中收载的药粥就细分补气、补血、健胃、清热、解表等将近十七类。

比如很多人吃过的糯米粥、红薯粥、大米粥、粟米粥等,在李时珍看来,都有着养生保健的特殊功效。

李时珍认为药粥对老年人、儿童、脾胃功能虚弱者都是适宜的。

“药以去之,食以随之”,“谷肉果菜,食养尽之”。

所以,李时珍特别推崇为“世间第一补人之物,乃粥也”,“日食二合米,胜似参芪一大包”。

可见食粥养生对人的重要。

从现代许多长寿老人的经验中也能验证李时珍的食粥使人延年的理论。

李时珍认为,大米、小米利小便,止烦渴,厚肠胃;糯米、黍米益气,治脾胃虚寒之泻痢吐逆。

比如在炎热的夏季,他提出的“食粥一大碗”是夏季最佳饮食,如将绿豆、莲子、荷叶、芦根、扁豆等加入大米中一并煮粥,并搁凉后食用,可起到健胃、驱暑的功效。

李时珍特别提倡老年人食粥。

他认为:老人牙齿损坏者多,脾胃功能虚弱,实行粥养最佳。

“每日起食粥一大碗,空腹虚,谷气便作,所补不细,又极柔腻,与肠胃相得,最为饮食之妙诀也。

”二、朱丹溪滋阴摄养朱丹溪(1281~1358年),字彦修,名震亨,金元四大医家之一。

朱丹溪自幼聪敏好学,日记千言,曾参加过两次科举考试,但都没有考中。

科举失败并没有使丹溪灰心,他认为,要使德泽远播于四方,只有学医济人,才是最好的选择。

他的老师许谦,卧病日久,也鼓励丹溪学医。

过了两年,丹溪42岁时,治愈了许谦多年的顽疾。

于是,朱丹溪决意断绝仕途,专心从事医学事业。

古代90岁老中医的养生经医家刘完素是金元四大家之一“寒凉派”的创始人,从25岁开始,他痴迷于研究《黄帝内经·素问》,其著作也多与《素问》有关。

针对宋金时期热性病的盛行,他擅用寒凉药治疗热性疾病,在养生方面也有独到的见解和方法。

刘完素的高明医术,有“一针救假死孕妇,并产下婴儿”的传说。

由于屡屡妙手回春,“神医刘完素”大名远播,为人称道。

金章宗曾3次征召授官职,他都坚辞不受,皇帝感其心诚,赐号“高尚先生”。

刘完素活到了约90岁高龄,他极其重视养生,在养生上有独到见解,认为养生分为四个阶段,他的养生思想主要表达在“三观”上。

摄生观:养、治、保、延第一阶段:少年宜养刘完素认为,养生应从少年和壮年,身体健康时入手。

对于少年,刘完素认为此时期特点是“血气未成,不胜寒暑,和之伤也。

父母爱之,食饮过伤”。

点评:少年时期是生长发育关键时期,无论脏腑还是形气都处于娇嫩状态,此时期饮食上不应让孩子吃得太过营养与油腻,“假设要小儿安,三分饥与寒”,清淡均衡的饮食更有利孩子茁壮成长。

由于外界环境及社会的开展变化,现在的父母对孩子过于溺爱。

应放手让孩子学会适应,接触大自然,从而增强身体素质。

第二阶段:中年宜治刘完素认为,中年时期人体发育成熟,是最兴旺的时期,此时期特点是“和气如夏,精神鼎盛”。

点评:现代人工作、生活压力大,劳累过度,快节奏的生活使他们疲惫不堪。

《素问·上古天真论》云:“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。

”此时,需要调养心神,力戒各种不良情绪刺激,做到志闲而少欲,心安而不惧,劳逸适度、饮食有节。

日常生活中可以用些石斛麦冬茶来养阴清火,调节体内阴阳气血,保证脏腑功能正常运转。

第三阶段:老年宜保刘完素认为,50岁到70岁为老年阶段,本时期的特点是“和气如秋,精耗血衰,血气凝泣……形体衰弱,思虑亦多”。

点评:当今社会,老年人身体机能日益减退,身心都会出现诸多不适。

《灵枢·天年》曰“五十岁,肝氣始衰”,应养肝护肝,可以多食用些药食同源的薏苡仁、枸杞子、桑葚等。

古代名人养生经[养生之道]一德明代养生家吕坤说:“仁可长寿,德可延年,养德尤养生之第一要也。

”二字宋代文学家苏东坡认为,养生在于“安”、“和”二字。

“安”即静心,“和”即顺心,“安则物之感我者轻,和则我之应物者顺。

”三戒孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

”四法明代医学家万密斋指出:“养生之法有四:一曰寡欲,二曰慎动,三曰法时,四曰却疾。

”五知宋代周守忠说:“知喜怒之损性,故豁情以宽心;知思虑之销神,故损情而内守;知语烦之侵气,故闭口而忘言;知哀乐之损寿,故抑之而不有;知情欲之窃命,故忍之而不为。

”六节明代医学家江绮石说:“节嗜欲以养精,节烦恼以养神,节愤怒以养肝,节辛勤以养力,节思虑以养心,节悲哀以养肺。

”七食清代养生家石成金指出:“食宜早些,不可迟晚;食宜缓些,不可粗速;食宜八九分,不可过饱;食宜淡些,不可厚味;食宜温暖,不可寒凉;食宜软烂,不可坚硬;食毕再饮茶两三口,漱口齿,令极净。

”八乐石成金的“八乐”是:静坐之乐,读书之乐,赏花之乐,玩月之乐,观画之乐,听写之乐,狂歌之乐,高卧之乐。

九思孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温、貌思恭、言思忠,事思敬、疑思问、忿思维,见德思义。

”中医自然疗法大盘点自然疗法是应用与人类生活有直接关系的物质与方法,如食物、空气、水、阳光、体操、睡眠、休息以及有益于健康的精神因素,如希望、信念等,来保持和恢复健康的一种治疗方式。

第二届亚洲国际自然疗法医学会议将于本月底在北京举办。

自然疗法是以人体健康为核心,重点强调维持身体健康和预防疾病,和中医有不少近似之处。

而西医是以疾病为核心,重点放在当机体出现了疾病时,如何诊断和治疗。

因此两种体系在学术思想和技术手段上迥然不同。

自然疗法主要包括以下内容:营养疗法营养疗法即让患者按一定的食谱进食或补充某些营养素,从而使饮食成为治疗的手段。

营养疗法是自然疗法的基础,自然疗法医师在临床实践中首先选用这一疗法治疗患者。

详解古代四⼤名⼈的养⽣之道 健康长寿是所有⼈的梦想,名⼈也不例外。

据⽂献记载,不少古代名⼈都有⾃⼰独到的“长寿秘⽅”。

下⾯就为⼤家介绍4个可供今⼈借鉴的古代名⼈养⽣要⽅,供参考。

⼀、孙思邈的养⽣要⽅ 孙思邈是唐代著名的医学家,活了120岁(民间尚有其他说法),被⼈们称为“药王”。

他在年幼时体弱多病,曾有“幼遭风冷,屡造医门,汤药之资罄尽家产”的经历。

因此,他在⼗⼋岁时⽴志学医。

到中年以后,孙思邈开始经常使⽤艾灸的⽅法为⾃⼰进⾏调治。

孙思邈在他的著作中说,他经常⽤艾⽕“遍⾝烧”,⽽灸得最多的⽳位,就是位于⼩腿上的⾜三⾥⽳。

孙思邈长年累⽉地使⽤艾灸⾜三⾥的⽅法进⾏养⽣,因此到了90多岁,仍能“视听不衰,神采甚茂”,甚⾄在年过百岁时,仍能精⼒充沛地著书⽴说。

中医经典《灵枢经》中说,艾灸可“强⾷⽣⾁”。

也就是说,艾灸具有增强⾷欲、促进机体正常发育和肌⾁⽣长的功能。

宋代御医窦材甚⾄将艾灸称为“第⼀保命之法”。

中医认为脾胃是“⽓⾎⽣化之源”,是⼈赖以⽣存的“后天之本”,并有“得胃⽓者⽣,失胃⽓者死”的说法。

因此,艾灸⾜阳明胃经是中医常⽤的保健⽅法。

⾜三⾥是⾜阳明胃经中最重要的⽳位之⼀,具有能补能泻、可寒可热的特点。

经常温灸⾜三⾥⽳可起到激发推动体内经⽓的流动、促进脾胃运化、消积化滞、祛风除湿、健脾和胃、益⽓⽣⾎、强壮⾝体、防病保健、延年益寿的作⽤。

因此,该⽳有“养⽣保健第⼀要⽳”和“长寿⽳”的美称。

现代科学研究证实,经常艾灸⾜三⾥、神阙、关元等⽳位,确实能够增强⼈体的新陈代谢功能,促进胃肠道对营养物质的消化吸收,延缓机体的退化,从⽽达到抗衰⽼、延年益寿的⽬的。

孙思邈艾灸⾜三⾥⽳的具体⽅法如下:将艾条点燃,悬于⾜三⾥⽳上⽅2~4厘⽶处。

然后将艾条呈上下鸟雀啄⾷状或左右打圈旋转状对⾜三⾥⽳处的⽪肤进⾏灸灼,可每次灸灼15~30分钟,⾄⽪肤有较强烈的温热感为⽌。

在艾灸的过程中,若燃烧的艾条上附有较多的艾灰,应及时将艾灰弹落,以避免其脱落烫伤⽪肤。

大文豪苏轼的养生经作者:文竹来源:《黄河黄土黄种人》2016年第03期宋朝大文豪苏轼生于1037年,卒于1101年,活了64岁。

他一生颠沛流离、居无定所,却能活到这个岁数,这在“人生七十古来稀”的古代算是长寿之星。

他的养生经,大多体现在他的作品中。

劳逸结合苏轼在《策别十六》里描述:“善养身者使之能逸而能劳。

”从科学的角度来讲,过度清闲,容易使人怠惰失神、血脉不畅;而过度疲劳则容易使人萎靡不振、少气无力。

所以只有劳逸结合,张弛有度,才能健康长寿。

每天梳头头部是人体的重要部位之一。

由于苏轼一生遭受了很多磨难,所以很早他的头发就全白了。

他接受中医的建议,每天梳头四五百次,因为梳头能促进血液循环、增强记忆、缓解头痛、聪耳明目、预防感冒等。

苏轼坚持了大约一年的时间,就有了明显效果,在他的诗作中可以体现:“羽虫见月争翩翩,我亦散发虚明轩。

千梳冷快肌骨醒,风露气入霜蓬根。

”大意是说在皎洁的月光下,秋虫翩翩起舞,他站在空旷的轩阁之中,散开长发梳理。

久而久之,头脑更加清醒,筋骨越来越强健,头发也长得更茂密。

口腔保健绿茶中的茶多酚含量较高,具有很强的清除自由基作用和一定的抗茵活性,苏轼在《东坡集》中记载,他常用茶水漱口及饮茶防龋,这样既去除了口内油腻,又坚固了牙齿。

喝保健饮料麦门冬有益阴养胃、清肺清心、预防失眠等功效。

由于职业习惯,苏轼常写作到深夜,于是他常失眠。

后来,在中医的建议下,他常用麦门冬泡水喝,作为安神催眠的家常饮料。

有诗为证:“一枕清风值万钱,无人肯卖北窗眠。

开心暖胃门冬饮,知是东坡手自煎。

”不仅如此,他还时常喝姜水饮料。

《东坡杂记》里说:“予昔监郡钱塘,游净慈寺,众中有僧号聪药王,年八十余,颜如渥丹,目光炯然。

”问其养生之道,答曰:“服生姜四十余年,故不老云。

”老和尚之所以看起来年轻,是因为他每天用带皮嫩姜切片,温水冲服,已经有40多年。

于是苏轼也仿效之,他的书桌旁常放有一杯姜片水。

煲药粥苏轼煲的药粥有两种。

第十八篇名人养生经(十八)、名人养生经英国著名唯心主义哲学家、数学家、逻辑学家、诺贝尔奬获得者伯特兰·罗素(享年98岁)在论述长寿时说:“在先辈中有高寿者;多读书,抗衰老;广泛的兴趣爱好益寿;多做有益健康的事,但不要过分讲究;向前看,不恋旧,保持心理健康;不要勉強同已成年的子女生活在一起;不要老是担心死;生活充实,避免产生空虚感。

那些有強列兴趣爱好,又参与各种适当活动的人,最容易做到颐养天年”。

战国时期哲学家、思想家和文学家庄子(在人均寿命30岁的先秦时代享年83岁)认为,人过分欢乐会伤害阳气,过分愤怒会伤害阴气。

人要想长寿,必须情志安定,无惊无忧,逍遥自在,保持精神系统正常运行,自然不得病。

他认为,私是万恶之源,百病之根。

如果私心满腹,遇事便斤斤计较,患得患失,思想终日不安,久之必致形劳精亏,积劳成疾。

明代名医、养生家龚廷贤(享年97岁)认为,“人之一身,有元神,有元气。

神官于内,气充乎体,少有不保而百病生矣”。

“凡事太烦则伤神,喋喋朗诵、饥而言多则伤气,饱食劳倦则伤脾,久行伤筋,久立伤骨,久坐伤肉”。

1、马克思坚持锻炼身体马克思自幼就同兄弟姐妹一起登山、划船、击剑。

在读书、写作中间,常在室内踱步。

旅居伦敦时,常利用郊游、散步时接见革命流亡者。

当肝肿大时,他在医生的指导下,以骑马作为治疗手段。

在恩格斯的帮助下,他坚持骑马锻炼一个月后,恢复了健康。

在写作《资本论》时,肝病复发,他坚持用冷水浴治疗,使身体转好,保证了三卷《资本论》书稿的完成。

2、毛泽东的高寿之谜毛泽东嗜烟如命,白天睡觉,晚上工作,嚼干辣椒,饮烈性酒,然而竟能健康地活到83岁。

心胸宽阔,性格开朗。

“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”。

1945年不计个人安危赴重庆谈判,心胸豁达,乐观待之,展示了领袖的非凡风度。

酷爱读书,勤奋写作。

一生撰写了大量的理论文章、工作文稿、调查报告、报刋评论和读书批注、大量诗词。

由于充分利用大脑,积极思考,就推迟了脑细胞的死亡时间。

李鸿章的养生经(全文)李鸿章要求自己精力充沛。

对于养生,他有自己独到的见解。

他曾经说:“养生的重要之处,并不是求得自己不死,而是求得健康,从而让自己处于安乐。

这是一个至高无上的境界。

”李鸿章非常讲究生活规律。

他通常早上6点钟起床,早饭后便开始一天的工作——批阅公文。

将所有的公文都批阅完毕后,李鸿章就读书、练字。

每天午饭,他必须喝一碗稠粥,再喝一碗清鸡汤。

待休息一会儿,他又会饮一盅用人参、黄芩诸类中药制成的“铁水”。

之后,他会脱掉自己的长衫,背着手在院里的回廊里散步。

每次,他都会从回廊的一头走到另一头,这样不停地来回走几十次。

经过一阵呼吸吐纳后,他就坐在椅子上闭目养神。

此时家人又会为他端上一碗“铁水”。

喝完这碗“铁水”之后,李鸿章便躺在床上午休一两个小时。

下午继续工作。

李鸿章善于培养自己的情趣。

他一生热爱读书,总是不断地练习书法。

在他看来,保持身心健康的药方便是“涵吟”的读书方法。

他还指出:“但凡体弱多病者,若能得名人文集并静心地去阅读,就可以改善自己的病态。

”因此,他在处理烦琐的事务中,不断寻求让精神健康的方法——阅读与思考。

在起居上,李鸿章也十分注重养生。

他一直将朱柏庐(清代著名理学家)的家训——黎明即起,作为自己起居的原则。

对此,李鸿章曾经说过:“每天早晨的空气是最好的。

一夜都身处紧闭的卧室之内,使得浊气充塞,一旦吸入新鲜的空气,一天的精神都会十分充沛,百种病都可以尽除……如果能够从春天开始此种方法的话,就会让自己的身体慢慢转好,食量也随之增加。

”另外,李鸿章还总结出最容易导致中国人生病的几种原因:终年不洗澡,造成污垢堵塞,使得皮肤失去排泄的功能;喜欢睡懒觉,一起床就吃得饱饱的;每餐都贪吃美味,吃得过饱;在两餐之间添吃零食,使得肠胃得不到充分的休息;吃东西不能做到细嚼慢咽;不能按时休息;饭后立即入睡,或在睡前吃很多点心;整日不开门窗,使室内不通风;晚上蒙着被子睡觉,怕冷又怕风;过度饮酒,导致脑积血;以肉类为嗜好,使血内的毒素增加。

中国古代六位名人的养生术养生,就是指通过各种方法颐养生命、增强体质、预防疾病,从而达到延年益寿的一种医事活动。

所谓生,就是生命、生存、生长之意;所谓养,即保养、调养、补养之意。

总之,养生就是保养生命的意思,以传统中医理论为指导,遵循阴阳五行生化收藏之变化规律,对人体进行科学调养,保持生命健康活力,达到保养身体、减少疾病、增进健康、延年益寿的目的。

且看古代名人的各种养生术:姜太公:“垂钓”助养生。

吕尚因其德高望重而又高寿被尊为“姜太公”,他寿至97岁而终。

后人总结他养生的秘诀是“动静结合,天人合一”,而这一秘诀集中体现在他的垂钓中。

姜太公将钓鱼作为养生之术,他几十年如一日,只要一有空儿便持竿傍溪,静观天水一色。

钓鱼实为形式,他那无饵直钩能钓鱼的理论,正说明了他“钓鱼是假,赏鱼是真”的淡泊利禄养生观。

正是在众人千方百计要多钓鱼、钓大鱼之际,他却静观鱼群绕钩而乐。

祖国医学认为,长时间沐浴在大自然的怀抱,天人合一,有利于机体的新陈代谢,特别是有利于改善大脑和中枢神经系统的生态功能。

垂钓虽无饵,但抛钩观浮,一览群鱼绕直钩而过,再抬竿提线另抛,这一起一立、一提一抛,正好使四肢、手腕、脊柱得到了全面的活动伸展,起到了舒筋活血的作用。

而静观鱼儿绕钩时则全神贯注、屏气凝神,两者一动一静,动静相兼,是运动平衡的统一。

姜太公在垂钓中还磨炼了自己的毅力和耐性,使他养成了谋大业不求功名利禄的胸怀,从而以豁达、宽容、仁和获得了健康长寿。

孔子:不同年龄各有所“戒”。

孔子不但是一位思想家、政冶家、教育家,还是一位养生学家。

在当时的历史条件下,人均寿命尚不能达到30岁,而孔老夫子却能享年73岁。

在《论语·季氏》中,孔子对不同年龄阶段的人提出“君子有三戒”的养生要求。

首先,孔子说“少之时,血气未定,戒之在色”,在此时期过早地进行性生活的话,非但不利于身体的生长发育,而且对一生的健康都会产生严重的影响。

此外,少年时期缺乏社会经验和社会生活能力,因性生活而造成的一系列问题,如怀孕、堕胎等,常常是少年道德败坏和生活堕落原因之一。

古代名士养生的数字经

名人养生“一德”

明代养生家吕坤说:“仁可长寿,德可延年,养德尤养生之第一要也。

”

名人养生“二字”

宋代文学家苏东坡认为,生在于“安”、“和”二字。

“安”即静心,“和”即顺心,“安则物之感我者轻,和则我之应物者顺。

”

名人养生“三戒”

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

”

名人养生“四法”

明代医学家万密斋指出:“养生之法有四:一曰寡欲,二曰慎动,三曰法时,四曰却疾。

”

名人养生“五知”

宋代周守忠说:“知喜怒之损性,故豁情以宽心;知思虑之销神,故损情而内守;知语烦之侵气,故闭口而忘言;知哀乐之损寿,故抑之而不有;知情欲之窃命,故忍之而不为。

名人养生“六节”

明代医学家江绮石说:“节嗜欲以养精,节烦恼以养神,节愤怒以养肝,节辛勤以养力,节思虑以养心,节悲哀以养肺。

”

名人养生“七食”

清代养生家石成金指出:食宜早些,不可迟晚;食宜缓些,不可粗。

名人诗联中的养生经

- 北宋著名思想家邵雍的诗曰:“爽口物多终作疾,快心事过必为殃;知君病后能服药,不若病前能自防。

”阐明了贪图美味、七情过度会使人致病,要适度。

- 清代张之洞的养生联:“无求便是安心法,不饱真成却病方。

”把“不饱”作为养生的法宝,认为限食可增强人体免疫力,预防疾病,延年益寿。

而联中把“无求”当作“安心法”,则阐明了养生的另一哲理,即只有做到不贪求,清心寡欲,才能使人体气血通畅,脏腑功能协调,不会焦火攻心,气神受损,人就不会轻易得病。

- 宋代大文豪苏东坡的诗句:“主人劝我洗足眠,倒床不复闻钟鼓。

”阐释了睡前足浴利于养生的经验。

现代医学研究表明,人的衰老是先从脚开始的,经常足浴不但能刺激神经末梢,调节植物神经功能,延缓大脑衰老,而且还可促进体表血管扩张,改善血液循环,从而消除疲劳,促进睡眠,益寿延年。

这些诗句和对联揭示了古人对健康和长寿的追求,也为现代人提供了一些有价值的养生启示。