初中数学分类讨论思想应用(几何部分)

- 格式:doc

- 大小:150.00 KB

- 文档页数:4

浅谈分类讨论思想在中学数学中的应用【摘要】本文将探讨分类讨论思想在中学数学中的应用。

在我们将介绍分类讨论思想在中学数学中的重要性、定义以及与解决数学问题的关系。

接着在将详细讨论分类讨论思想在解决代数方程、几何证明、概率统计、数学竞赛、数学教学中的具体应用情况。

在将总结分类讨论思想在中学数学中的普遍适用性,对学生思维能力的培养作用,以及未来在数学领域的发展。

通过本文的阐述,读者将全面了解分类讨论思想在中学数学中的重要性和实际应用,为其在数学学习及教学中提供参考和借鉴。

【关键词】关键词:分类讨论思想、中学数学、代数方程、几何证明、概率统计、数学竞赛、数学教学、普遍适用性、思维能力培养、未来发展。

1. 引言1.1 分类讨论思想在中学数学中的重要性分类讨论思想在中学数学中的重要性在于其能够帮助学生建立起系统性的思维方式和解决问题的方法。

通过分类讨论思想,学生能够将复杂的数学问题分解成更小的部分,从而更好地理解问题并找到解决方案。

分类讨论思想还能帮助学生培养逻辑推理能力和分析问题的能力,提高数学问题的解决效率和准确性。

在学习数学的过程中,分类讨论思想也可以激发学生的兴趣和求知欲,促使他们更深入地探究数学知识和技巧。

分类讨论思想在中学数学中扮演着至关重要的角色,是学生发展数学思维和解决问题能力的必备工具之一。

通过引导学生熟练运用分类讨论思想,可以让他们更好地掌握数学知识,提升数学学习的效果和质量,同时也为他们未来的学习和职业道路打下坚实的基础。

1.2 分类讨论思想的定义分类讨论思想是指在解决问题时,将问题分解成若干个小问题,再通过对每个小问题进行分类讨论,最终达到对整个问题的全面理解和解决的方法。

分类讨论思想通过对问题进行细致的分类和分析,可以帮助我们更好地把握问题的本质和规律,找到解决问题的有效途径。

在数学领域,分类讨论思想是一种常用的求解问题的方法,尤其在代数、几何、概率统计等领域有着广泛的应用。

通过分类讨论思想,我们可以将复杂的问题分解成易于理解和解决的小问题,从而提高问题解决的效率和准确性。

一、解答题1.已知90AOB ∠=︒,OC 为一条射线,OE ,OF 分别平分AOC ∠,BOC ∠,求EOF ∠的度数.解析:45︒【分析】本题需要分类讨论,当OC 在AOB ∠内部时,根据OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠,所以12COE AOC ∠=∠,12COF BOC ∠=∠,即可求出EOF ∠的度数;当OC 在AOB ∠外部时,OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠,所以12EOC AOC ∠=∠,12FOC BOC ∠=∠,所以1122EOF FOC EOC BOC AOC ∠=∠-∠=∠-∠,即可解决. 【详解】解:①如图,当OC 在AOB ∠内部时.因为OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠,所以12COE AOC ∠=∠,12COF BOC ∠=∠, 所以1122COE COF AOC BOC ∠+∠=∠+∠, 即12EOF AOB =∠∠.又因为90AOB ︒∠=,所以45EOF ︒∠=.②如图,当OC 在AOB ∠外部时.因为OE ,OF 分别平分AOC ∠和BOC ∠, 所以12EOC AOC ∠=∠,12FOC BOC ∠=∠, 所以1111()452222EOF FOC EOC BOC AOC BOC AOC AOB ︒∠=∠-∠=∠-∠=∠-∠=∠=.综上所述,45EOF ︒∠=.【点睛】本题主要考查了角度的计算和角平分线的定义,熟练分类讨论思想,并且画出图形是解决本题的关键.2.如下图,第二行的图形绕虚线旋转一周,便能形成第一行的某个几何体,用线连一连.解析:见解析【解析】试题分析:根据旋转的特点和各几何图形的特性判断即可.试题如图所示:3.已知直线l 上有三点A 、B 、C ,AB=3,AC=2,点M 是AC 的中点.(1)根据条件,画出图形;(2)求线段BM 的长.解析:(1)见解析;(2)2或4.【分析】(1)分C 点在线段AB 上和C 点在BA 的延长线上两种情况画出图形即可;(2)利用(1)中所画图形,根据中点的定义及线段的和差故选,分别求出MB 的长即可.【详解】(1)点C 的位置有两种:当点C 在线段AB 上时,如图①所示:当点C 在BA 的延长线上时,如图②所示:(2)∵点M 是AC 的中点,AC=2,∴AM=CM=12AC=1, 如图①所示,当点C 在线段AB 上时,∵AB=AM+MB ,AB=3,∴MB=AB-AM=2.如图②所示:当点C 在BA 的延长线上时,MB=AM+AB=4.综上所述:MB 的长为2或4.【点睛】本题主要考查中点的定义及线段之间的和差关系,灵活运用分类讨论的思想是解题关键. 4.古时候,传说捷克的公主柳布莎曾出过这样一道有趣的题:“一只篮子中有若干李子,取它的一半又一个给第一个人,再取余下的一半又两个给第二个人,又取最后所余的一半又三个给第三个人,那么篮内的李子就没有剩余,篮中原有李子多少个?”解析:34个【分析】在最后一次送了一半加三个,篮子的李子没有剩余,可以知道最后一次的一半就是三个,所以上一次剩余6个,6个加上送的2个合计8个,为第二次的一半,可以知道第一次送出后还有16个,16在加上第一次送的1个为17个,所以最初一共有34个.【详解】用逆推法:解: ()32221234⎡⎤⨯+⨯+⨯=⎣⎦(个)【点睛】送出一半又3个的时候,剩余为0,直接可以知道一半就是3个.5.已知AOB m ∠=,与AOC ∠互为余角,与BOD ∠互为补角,OM 平分AOC ∠,ON 平分BOD ∠,(1)如图,当35m =时,求AOM ∠的度数;(2)在(1)的条件下,请你补全图形,并求MON ∠的度数;(3)当AOB ∠为大于30的锐角,且AOC ∠与AOB ∠有重合部分时,请求出MON ∠的度数.(写出说理过程,用含m 的代数式表示)解析:(1)27.5°;(2) 135°或10°;(3) 2135︒-︒m 或45+︒︒m 或1352︒-︒m .【分析】(1)根据题目已知条件OM 平分AOC ∠,得出∠COM=∠MOA ,因35m =即可求出.(2)∠AOB 和∠BOD 互补,分两种情况讨论,第一种情况是∠AOB 和∠BOD 没有重合部分时,第二种情况是∠AOB 和∠BOD 有重合部分时,再根据题目已知条件求解.(3)根据题目要求画出符合题目的图,在根据题目给出的已知条件求解.【详解】解:(1)∠AOB=35°∵OM 平分AOC ∠∴∠COM=∠MOA=()9035227.5︒-︒÷=︒(2)当∠AOB 和∠BOD 没有重合部分时如图所示∵∠AOB=35°,∠AOB 与∠BOD 互补∴∠AOB+∠BOD=180°∵ON 平分BOD ∠∴∠BON=∠NOD=()18035272.5︒-︒÷=︒∴∠MON=∠NOB+∠BOA+∠AOM=72.5+35+27.5=135︒︒︒︒当∠AOB 和∠BOD 有重合部分时由(1)知∠MOA=27.5°,∠AOB=35°∠AOB 与∠BOD 互补∴∠AOB+∠BOD=180°∠BOD=180°-35°=145°同理可得:∠NOB=72.5°∠MON=72.5°-27.5°-35°=10°∴∠MON=135°或10°(3)如图所示因为∠AOB ∠AOC 互余,AOB m ∠=∴∠AOC=90︒-m∵OM 平分AOC ∠∴∠COM=∠MOA=()902=452︒︒-÷︒-m m ∵∠OB 与∠BOD 互补∴∠AOB+∠BOD=180°ON 平分BOD ∠∴∠CON=∠NOD=()1802902︒︒-÷=︒-m m ∴∠NAO=3909022︒︒--︒=︒-m m m ∴∠MON=390+45135222︒-︒-=︒-︒m m m同理可得∠MON=45+︒︒m同理可得∠MON=2135︒-︒m∴∠MON=2135︒-︒m 或45+︒︒m 或1352︒-︒m【点睛】本题主要考查的是余角和补角的定义以及角平分线的应用,再做题之前一定要思考清楚需要分几个情况,再根据已知条件解出每种情况.6.[阅读理解]射线OC 是AOB ∠内部的一条射线,若1,2COA BOC ∠=∠则我们称射线OC 是射线OA 的伴随线.例如,如图1,60 20AOB AOC COD BOD ∠=∠=∠=∠=,,则12AOC BOC ∠=∠,称射线OC 是射线OA 的伴随线:同时,由于12BOD AOD ∠=∠,称射线OD 是射线OB 的伴随线.[知识运用] (1)如图2,120AOB ∠=,射线OM 是射线OA 的伴随线,则AOM ∠= ,若AOB ∠的度数是α,射线ON 是射线OB 的伴随线,射线OC 是AOB ∠的平分线,则NOC ∠的度数是 .(用含α的代数式表示)(2)如图,如180AOB ∠=,射线OC 与射线OA 重合,并绕点O 以每秒3的速度逆时针旋转,射线OD 与射线OB 重合,并绕点O 以每秒5的速度顺时针旋转,当射线OD 与射线OA 重合时,运动停止,现在两射线同时开始旋转.①是否存在某个时刻t (秒),使得COD ∠的度数是20,若存在,求出t 的值,若不存在,请说明理由;②当t 为多少秒时,射线OC OD OA 、、中恰好有一条射线是其余两条射线的伴随线. 解析:(1)40︒,16α;(2)①存在,当20t =秒或25秒时,∠COD 的度数是20︒;②当907t =,36019,1807,30时,OC 、OD 、OA 中恰好有一条射线是其余两条射线的伴随线.【分析】(1)根据伴随线定义即可求解;(2)①利用分类讨论思想,分相遇之前和之后进行列式计算即可;②利用分类讨论思想,分相遇之前和之后四个图形进行计算即可.【详解】(1)∵120AOB ∠=,射线OM 是射线OA 的伴随线, 根据题意,12AOM BOM ∠=∠,则111204033AOM AOB ∠=∠=⨯︒=︒; ∵AOB ∠的度数是α,射线ON 是射线OB 的伴随线,射线OC 是AOB ∠的平分线, ∴111233BON AON AOB α∠=∠=∠=,1122BOC AOB α∠=∠=, ∴111236NOC BOC BON ααα∠=∠-∠=-=; 故答案为:40︒,16α; (2)射线OD 与OA 重合时,180365t ==(秒), ①当∠COD 的度数是20°时,有两种可能: 若在相遇之前,则1805320t t --=,∴20t =;若在相遇之后,则5318020t t +-=,∴25t =;所以,综上所述,当20t =秒或25秒时,∠COD 的度数是20°;②相遇之前:(i )如图1,OC 是OA 的伴随线时,则12AOC COD ∠=∠, 即()13180532t t t =--, ∴907t =; (ii )如图2,OC 是OD 的伴随线时,则12COD AOC ∠=∠, 即11805332t t t --=⨯, ∴36019t =; 相遇之后: (iii )如图3,OD 是OC 的伴随线时, 则12COD AOD ∠=∠, 即()153********t t t +-=-, ∴1807t =; (iv )如图4,OD 是OA 的伴随线时,则12AOD COD ∠=∠, 即()118053t 5t 1802t -=+-, ∴30t =;所以,综上所述,当907t =,36019,1807,30时,OC 、OD 、OA 中恰好有一条射线是其余两条射线的伴随线.【点睛】 本题是几何变换综合题,考查了角的计算,考查了动点问题,解题的关键是理解题意,学会用分类讨论的思想思考问题.7.仓库里有以下四种规格且数量足够多的长方形、正方形的铁片(单位:分米).从中选5块铁片,焊接成一个无盖的长方体(或正方体)铁盒(不浪费材料),甲型盒是由2块规格①,1块规格②和2块规格③焊接而成的铁盒,乙型盒是容积最小的铁盒.(1)甲型盒的容积为________立方分米;乙型盒的容积为________立方分米;(直接写出答案)(2)现取两个装满水的乙型盒,再将其内部所有的水都倒入一个水平放置的甲型盒,甲型盒中水的高度是多少分米?(铁片厚度忽略不计)解析:(1)40,8;(2)甲型盒中水的高度是2分米【分析】(1)甲型盒是由2块规格①、1块规格②和2块规格③焊接而成的铁盒,可得一个长为2分米,宽为4分米,高为5分米的长方体,其中规格②为长方体的底,可求体积为40立方分米,乙型盒是容积最小,即长宽高最小,可得到长宽高都为2分米的正方体,体积为8立方分米,(2)甲盒的底面为长2分米,宽为4分米的长方形,根据体积相等,可求出高度.【详解】(1)因为甲型盒是由2块规格①,1块规格②和2块规格③焊接而成的,⨯⨯=(立方分米).所以甲型盒的容积为24540乙型盒容积最小,即长、宽、高最小,因此乙型盒为长、宽、高均为2分米的正方体,⨯⨯=(立方分米),容积为2228故答案为40,8.⨯=(平方分米),(2)甲型盒的底面积为248⨯=(立方分米),两个乙型盒中的水的体积为8216÷=(分米).所以甲型盒内水的高度为1682答:甲型盒中水的高度是2分米.【点睛】考查长方体、正方体的展开与折叠,长方体、正方体的体积的计算方法,掌握折叠后的长方体或正方体的棱长以及体积相等是解决问题的关键.8.如图是一个去掉盖子的长方体礼品盒的展开图(单位:cm).从A,B两题中任选一题作答.cm.A.该长方体礼品盒的容积为______3B.如果把这个去掉盖子的礼品盒沿某些棱重新剪开,可以得到周长最大的展开图,则周长最大为____cm.解析:A:800;B:146【分析】A:根据题意可以得到长方体的长为16宽为10高为5,即可求出体积.B:依据题意展开,计算即可.【详解】解:A:根据题意高为20-15=5 宽为15-5=10 长为 26-10=16V=16×10×5=800B:依据题意展开如图周长=5×2+16×6+10×4=146【点睛】此题主要考查了立体图形体积计算及最大展开周长,注意最大展开周长一定是最长棱长最多的.9.如图,O在直线AC上,OD是∠AOB的平分线,OE在∠BOC内.(1)若OE是∠BOC的平分线,则有∠DOE=90°,试说明理由;(2)若∠BOE=12∠EOC,∠DOE=72°,求∠EOC的度数.解析:(1)见解析;(2)72°【解析】【分析】(1)根据角平分线的定义可以求得∠DOE=12∠AOC=90°;(2)设∠EOB=x度,∠EOC=2x度,把角用未知数表示出来,建立x的方程,用代数方法解几何问题是一种常用的方法.【详解】(1)如图,因为OD是∠AOB的平分线,OE是∠BOC的平分线,所以∠BOD=12∠AOB,∠BOE=12∠BOC,所以∠DOE=12(∠AOB+∠BOC)=12∠AOC=90°;(2)设∠EOB=x,则∠EOC=2x,则∠BOD=12(180°–3x),则∠BOE+∠BOD=∠DOE,即x+12(180°–3x)=72°,解得x=36°,故∠EOC=2x=72°.【点睛】本题考查了角平分线的定义.设未知数,把角用未知数表示出来,列方程组,求解.角平分线的运用,为解此题起了一个过渡的作用.10.线段AD=6cm,线段AC=BD=4cm ,E、F分别是线段AB、CD中点,求EF.解析:【分析】根据题意和图形可以求得线段EB、BC、CF的长,从而可以得到线段EF的长.【详解】∵E,F分别是线段AB,CD的中点,∴AB=2EB=2AE,CD=2CF=2FD,∵AD=AB+BC+CD=2EB+BC+2CF=6,AC=2EB+BC=4,∴AC+2CF=6,解得,CF=1,同理可得:EB=1,∴BC=2,∴EF=EB+BC+CF=1+2+1=4.【点睛】此题考查两点间的距离,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.11.如图,已知A、B、C、D四点,根据下列要求画图:(1)画直线AB、射线AD;(2)画∠CDB;(3)找一点P,使点P既在AC上又在BD上.解析:(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.【分析】(1)利用直线以及射线的定义画出图形即可;(2)利用角的定义作射线DC,DB即可;(3)连接AC,与BD的交点即为所求.【详解】解:(1)如图所示:直线AB、射线AD即为所求;(2)如图所示:∠CDB即为所求;(3)如图所示:点P即为所求.【点睛】此题主要考查了直线、射线以及角的定义,正确把握相关定义是解题关键.12.如图,已知∠BOC=2∠AOC,OD平分∠AOB,且∠COD=20°,求∠AOB的度数.解析:120°【分析】此题可以设∠AOC=x,进一步根据角之间的关系用未知数表示其它角,再根据已知的角列方程即可进行计算.【详解】解:设∠AOC=x,则∠BOC=2x.∴∠AOB=3x.又OD平分∠AOB,∴∠AOD=1.5x.∴∠COD=∠AOD﹣∠AOC=1.5x﹣x=20°.∴x=40°∴∠AOB=120°.【点睛】此题考查角平分线的定义及角的计算,设出适当的未知数,运用方程求出角的度数是解题的关键.13.如图,OM是∠AOC的平分线,ON是∠BOC的平分线.(1)如图1,当∠AOB=90°,∠BOC=60°时,∠MON的度数是多少?为什么?(2)如图2,当∠AOB=70°,∠BOC=60°时,∠MON=度.(直接写出结果)(3)如图3,当∠AOB=α,∠BOC=β时,猜想:∠MON的度数是多少?为什么?解析:(1)45°,理由见解析;(2)35;(3)12α,理由见解析【分析】(1)求出∠AOC度数,求出∠MOC和∠NOC的度数,代入∠MON=∠MOC﹣∠NOC求出即可;(2)求出∠AOC度数,求出∠MOC和∠NOC的度数,代入∠MON=∠MOC﹣∠NOC求出即可;(3)表示出∠AOC度数,表示出∠MOC和∠NOC的度数,代入∠MON=∠MOC﹣∠NOC 求出即可.【详解】解:(1)如图1,∵∠AOB=90°,∠BOC=60°,∴∠AOC=∠AOB+∠BOC=90°+60°=150°,∵OM是∠AOC的平分线,ON是∠BOC的平分线,∴∠MOC=12∠AOC=75°,∠NOC=12∠BOC=30°,∴∠MON=∠MOC﹣∠NOC=75°﹣30°=45°;(2)如图2,∵∠AOB=70°,∠BOC=60°,∴∠AOC=70°+60°=130°,∵OM平分∠AOC,ON平分∠BOC,∴∠MOC=12∠AOC=65°,∠NOC=12∠BOC=30°,∴∠MON=∠MOC﹣∠NOC=65°﹣30°=35°.故答案为:35.(3)如图3,∵∠AOB=α,∠BOC=β,∴∠AOC=∠AOB+∠BOC=α+β,∵OM是∠AOC的平分线,ON是∠BOC的平分线,∴∠MOC=12∠AOC=12(α+β),∠NOC=12∠BOC=12β,∴∠MON=∠MOC﹣∠NOC=12(α+β)﹣12β=12α.【点睛】本题考查了角平分线定义和角的有关计算,关键是求出∠AOC、∠MOC、∠NOC的度数和得出∠MON=∠MOC-∠NOC.14.如图所示,长度为12cm的线段AB的中点为点M,点C将线段MB分成:1:2MC CB=,求线段AC的长度.解析:8cm【解析】【分析】设MC=xcm,由MC:CB=1:2得到CB=2xcm,则MB=3x,根据M点是线段AB的中点,AB=12cm,得到AM=MB12=AB12=⨯12=3x,可求出x的值,又AC=AM+MC=4x,即可得到AC的长.【详解】设MC =xcm ,则CB =2xcm ,∴MB =3x .∵M 点是线段AB 的中点,AB =12cm ,∴AM =MB 12=AB 12=⨯12=3x , ∴x =2,而AC =AM +MC ,∴AC =3x +x =4x =4×2=8(cm ).故线段AC 的长度为8㎝.【点睛】本题考查了两点间的距离:两点的连线段的长叫两点间的距离.也考查了方程思想的运用.15.P 是线段AB 上任一点,12AB cm =,C D 、两点分别从P B 、同时向A 点运动,且C 点的运动速度为2/cm s ,D 点的运动速度为3/cm s ,运动的时间为t s .(1)若8AP cm =,①运动1s 后,求CD 的长;②当D 在线段PB 上运动时,试说明2AC CD =;(2)如果2t s =时,1CD cm =,试探索AP 的值.解析:(1)①3cm ;②见解析;(2)9AP =或11cm.【分析】(1)①先求出PB 、CP 与DB 的长度,然后利用CD=CP+PB-DP 即可求出答案;②用t 表示出AC 、DP 、CD 的长度即可求证AC=2CD ;(2)t=2时,求出CP 、DB 的长度,由于没有说明点D 再C 点的左边还是右边,故需要分情况讨论.【详解】解:(1)①由题意可知:212,313CP cm DB cm =⨯==⨯=,∵8,12AP cm AB cm ==,∴4PB AB AP cm =-=,∴2433CD CP PB DB cm =+-=+-=;②∵8,12AP AB ==,∴4,82BP AC t ==-,∴43DP t =-,∴2434CD DP CP t t t =+=+-=-,∴2AC CD =;(2)当2t =时,224,326CP cm DB cm =⨯==⨯=,当点D 在C 的右边时,如图所示:由于1CD cm =,∴7CB CD DB cm =+=,∴5AC AB CB cm =-=,∴9AP AC CP cm =+=,当点D 在C 的左边时,如图所示:∴6AD AB DB cm =-=,∴11AP AD CD CP cm =++=,综上所述,9AP =或11cm.【点睛】本题考查的知识点是线段的简单计算以及线段中动点的有关计算.此题的难点在于根据题目画出各线段.16.小明在学习了《展开与折叠》这一课后,明白了很多几何体都能展开成平面图形.于是他在家用剪刀展开了一个长方体纸盒,可是一不小心多剪了一条棱,把纸盒剪成了两部分,即图中的①和②.根据你所学的知识,回答下列问题:(1)小明总共剪开了 条棱.(2)现在小明想将剪断的②重新粘贴到①上去,而且经过折叠以后,仍然可以还原成一个长方体纸盒,你认为他应该将剪断的纸条粘贴到①中的什么位置?请你帮助小明在①上补全.(3)小明说:已知这个长方体纸盒高为20cm ,底面是一个正方形,并且这个长方体纸盒所有棱长的和是880cm ,求这个长方体纸盒的体积.解析:(1)8;(2)见解析;(3)200000立方厘米【分析】1)根据长方体总共有12条棱,有4条棱未剪开,即可得出剪开的棱的条数;(2)根据长方体的展开图的情况可知有4种情况;(3)设底面边长为acm ,根据棱长的和是880cm ,列出方程可求出底面边长,进而得到长方体纸盒的体积.【详解】解:(1)由图可得,小明共剪了8条棱,故答案为:8.(2)如图,粘贴的位置有四种情况如下:(3)∵长方体纸盒的底面是一个正方形,∴可设底面边长acm ,∵长方体纸盒所有棱长的和是880cm ,长方体纸盒高为20cm ,∴4×20+8a =880,解得a =100,∴这个长方体纸盒的体积为:20×100×100=200000立方厘米.【点睛】本题主要考查了几何展开图,结合具体的问题,辨析几何体的展开图,通过结合立体图形与平面图形的转化,建立空间观念,是解决此类问题的关键.17.已知线段10cm AB =,在直线AB 上取一点C ,使16cm AC =,求线段AB 的中点与AC 的中点的距离.解析:13cm 或3cm .【分析】结合题意画出简单的图形,再结合图形进行分类讨论:当C 在BA 延长线上时,当C 在AB 延长线上时,分别依据线段的和差关系求解.【详解】解:①如图,当C 在BA 延长线上时.因为10cm AB =,16cm AC =,D ,E 分别是AB ,AC 的中点, 所以15cm 2AD AB ==,18cm 2AE AC ==, 所以81513(cm)DE AE AD =+=+=. ②如图,当C 在AB 延长线上时.因为10cm AB =,16cm AC =,D ,E 分别是AB ,AC 的中点,所以15cm 2AD AB ==,18cm 2AE AC ==, 所以853(cm)DE AE AD =-=-=. 综上,线段AB 的中点与AC 的中点的距离为13cm 或3cm .【点睛】本题主要考查了两点间的距离,解决问题的关键是依据题意画出图形,进行分类讨论. 18.如图,长度为12cm 的线段AB 的中点为M ,点C 将线段MB 分成两部分,且:1:2MC CB =,则线段AC 的长度为________.解析:8cm【分析】先由中点的定义求出AM ,BM 的长,再根据MC :CB=1:2的关系,求MC 的长,最后利用AC=AM+MC 得其长度.【详解】∵线段AB 的中点为M ,∴AM=BM=6cm设MC=x ,则CB=2x ,∴x+2x=6,解得x=2即MC=2cm .∴AC=AM+MC=6+2=8cm .故答案为:8cm .【点睛】本题主要考查了两点间的距离,在解题时要能根据两点间的距离,利用中点性质转化线段之间的倍分关系是解题的关键.同时灵活运用线段的和、差、倍、分转化线段之间的数量关系也是十分关键的一点.19.如图所示,已知O 是直线AB 上一点,90BOE FOD ∠=∠=︒,OB 平分COD ∠.(1)图中与DOE ∠互余的角有________________;(2)图中是否有与DOE ∠互补的角?如果有,直接写出全部结果;如果没有,说明理由.解析:(1)EOF ∠,BOD ∠,BOC ∠;(2)BOF ∠,COE ∠.【分析】(1)由∠BOE=90°,则∠DOE+∠BOD=90°,要求与∠DOE 互余的角,只要找到与∠BOD 相等的角即可,即∠BOC ,∠EOF ;(2)根据同角的余角相等,结合OB 平分∠COD ,可得∠DOE=∠AOF ,∠EOF=∠BOD=∠BOC ,则∠DOE 的补角与∠AOF 的补角相等,即∠DOE 互补的角:∠BOF 、∠EOC ;【详解】解:(1)∵∠BOE=∠FOD=90°,∴∠AOF+∠EOF=90°,∠BOD+∠DOE=90°,∠DOE+∠EOF=90°,∵OB 平分∠COD ,∴∠BOD=∠BOC ,∠AOF=∠DOE ,∴与∠DOE 互余的是:∠EOF 、∠BOD 、∠BOC ;故答案为:∠EOF 、∠BOD 、∠BOC ;(2)由(1)以及同角的余角相等可知,∠AOF=∠DOE ,∠EOF=∠BOD=∠BOC , ∴∠DOE 的补角与∠AOF 的补角相等,∵∠AOF+∠BOF=180°,∠BOF=∠EOC ,∴∠AOF+∠EOC=180°,∴∠DOE 的补角有:∠BOF 和∠EOC .【点睛】本题考查了补角和余角的定义,以及角平分线的定义,解题的关键是根据同角或等角的余角相等,同角或等角的补角相等进行解答.20.关于度、分、秒的换算.(1)5618'︒用度表示;(2)123224'''︒用度表示;(3)12.31︒用度、分、秒表示.解析:(1)56.3︒.(2)12.54︒.(3)121836'''︒.【分析】(1)将18'转化为118()0.360⨯︒=︒即可得到答案; (2)将24''转化为124()0.460''⨯=,32.4'转化为132.4()0.5460⨯︒=︒即可得到答案; (3)将0.31︒转化为0.316018.6''⨯=,将0.6'转化为0.66036''''⨯=即可得到答案.【详解】 (1)1561856185618()56.360''︒=︒+=︒+⨯︒=︒; (2)123224︒''' 123224'''=︒++1123224()60''=︒++⨯ 1232.4'=︒+11232.4()60=︒+⨯︒ 12.54=︒;(3)12.31120.31︒=︒+︒120.3160'=︒+⨯1218.6'=︒+12180.6''=︒++12180.660'''=︒++⨯121836'''=︒++121836'''=︒.【点睛】本题主要考查了度分秒的换算,关键是掌握将高级单位化为低级单位时,乘以60,反之,将低级单位转化为高级单位时除以60.21.如图,C ,D 两点将线段AB 分成2:3:4三部分,E 为线段AB 的中点,6cm AD =.求:(1)线段AB 的长;(2)线段DE 的长.解析:(1)10.8cm ;(2)0.6cm【分析】(1)设2cm AC x =,3cm CD x =,4cm BD x =,则根据6cm AD =列式计算即可. (2)由E 为线段AB 的中点,且根据(1)知AB 的长为10.8cm ,即可求出DE 的长.【详解】(1)设2cm AC x =,3cm CD x =,4cm BD x =.则有236x x +=,解得 1.2x =.则234910.8x x x x ++==.所以AB 的长为10.8cm .(2)因为E 为线段AB 的中点, 所以1 5.4cm 2AE AB ==. 所以6 5.40.6cm DE AD AE =-=-=【点睛】本题考查的是两点之间的距离,熟知各线段之间的和及倍数关系是解答此题的关键. 22.射线OA ,OB ,OC ,OD ,OE 有公共端点O .(1)若OA 与OE 在同一直线上,如图(1),试写出图中小于平角的角.(2)如图(2),若108AOC ︒∠=,(072)COE n n ︒∠=<<,OB 平分AOE ∠,OD平分COE ∠,求BOD ∠的度数.解析:(1)AOD ∠,AOC ∠,AOB ∠,∠BOE ,BOD ∠,BOC ∠,COE ∠,COD ∠,DOE ∠;(2)54︒【分析】(1)根据角的定义即可解决;(2)利用角平分线的性质即可得出∠BOD=12∠AOC+12∠COE ,进而求出即可. 【详解】(1)题图(1)中小于平角的角有AOD ∠,AOC ∠,AOB ∠,∠BOE ,BOD ∠,BOC ∠,COE ∠,COD ∠,DOE ∠.(2)因为OB 平分AOE ∠,OD 平分COE ∠,108AOC ︒∠=,(072)COE n n ︒∠=<<, 所以1111()2222BOD BOE DOE AOE COE AOE COE AOC ∠=∠-∠=∠-∠=∠-∠=∠. 因为108AOC ∠=︒,所以54BOD ∠=︒【点睛】本题考查了角的平分线的定义和角的有关计算,本题中将所有锐角的和转化成与∠AOE 、∠BOD 和∠BOD 的关系是解题的关键,23.如图,点O 是直线AB 上一点,OC 为任一条射线,OD 平分∠AOC ,OE 平分∠BOC . (1)分别写出图中∠AOD 和∠AOC 的补角(2)求∠DOE 的度数.解析:(1)∠BOD ,∠BOC ;(2)90°.【分析】(1)由题意根据补角的定义即和是180度的两个角互补,一个角是另一个角的补角进行分析;(2)根据角平分线的性质,可得∠COE ,∠COD ,再根据角的和差即可得出答案.【详解】解:(1)根据补角的定义可知,∠AOD 的补角是∠BOD ;∠AOC 的补角是∠BOC ;(2)∵OD 平分∠AOC ,OE 平分∠BOC ,∴∠COD= 12∠AOC ,∠COE=12∠BOC . 由角的和差得∠DOE=∠COD+∠COE=12∠AOC+12∠BOC=12∠AOB=90°. 【点睛】本题考查余角和补角,利用了补角的定义和角的和差以及角平分线的性质进行分析求解. 24.如图,点C 在线段AB 上,AC=6cm ,MB=10cm ,点M 、N 分别为AC 、BC 的中点.(1)求线段BC 的长;(2)求线段MN 的长;(3)若C 在线段AB 延长线上,且满足AC ﹣BC=b cm ,M ,N 分别是线段AC ,BC 的中点,你能猜想MN 的长度吗?请写出你的结论(不需要说明理由)解析:(1)BC= 7cm ;(2)MN= 6.5cm ;(3)MN=2b 【分析】 (1)根据线段中点的性质,可得MC 的长,根据线段的和差,可得BC 的长;(2)根据线段中点的性质,可得MC 、NC 的长,根据线段的和差,可得MN 的长; (3)根据(1)(2)的结论,即可解答.【详解】解:(1)∵AC=6cm ,点M 是AC 的中点,∴12MC AC ==3cm , ∴BC=MB ﹣MC=10﹣3=7cm .(2)∵N 是BC 的中点,∴CN=12BC=3.5cm , ∴MN=MC+CN=3+3.5=6.5cm .(3)如图,MN=MC ﹣NC=1122AC BC -=12(AC ﹣BC )=12b . MN=2b . 【点睛】 本题考查两点间的距离.25.如图,点C 是AB 的中点,D ,E 分别是线段AC ,CB 上的点,且AD =23AC ,DE =35AB ,若AB =24 cm ,求线段CE 的长.解析:CE =10.4cm .【分析】根据中点的定义,可得AC 、BC 的长,然后根据题已知求解CD 、DE 的长,再代入CE=DE-CD 即可.【详解】∵AC=BC=12AB=12cm ,CD=13AC=4cm ,DE=35AB=14.4cm ,∴CE=DE ﹣CD=10.4cm.26.如图,将一个长方形沿它的长或宽所在的直线旋转一周,回答下列问题:(1)得到什么几何体?(2)长方形的长和宽分别为6cm 和4cm ,分别绕它的长和宽所在直线旋转一周,得到不同的几何体,它们的体积分别为多少?(结果保留π)解析:(1)圆柱;(2)它们的体积分别为3144cm π,396cm π【分析】(1)矩形旋转一周得到圆柱;(2)绕长旋转得到的圆柱的底面半径为4cm ,高为6cm ,绕宽旋转得到圆柱底面半径为6cm ,高为4cm ,从而可以计算出体积.【详解】解:(1)圆柱(2) 绕宽旋转得到圆柱底面半径为6cm ,高为4cm ,21V r h π=264π=⨯⨯144π=绕长旋转得到的圆柱的底面半径为4cm ,高为6cm ,2246V π=⨯⨯96π=∴它们的体积分别为3144cm π,396cm π【点睛】本题主要考查的是圆柱的体积,熟记圆柱的体积公式是解题的关键.27.如图,已知OE 是∠AOB 的平分线,C 是∠AOE 内的一点,若∠BOC =2∠AOC ,∠AOB =114°,则求∠BOC ,∠EOC 的度数.解析:∠BOC =76°,∠EOC =19°.【分析】由∠BOC =2∠AOC ,则∠AOB=∠BOC+∠AOC=3∠AOC ,即∠BOC=23∠AOB ,然后求解即可;再根据OE是∠AOB的平分线求得∠BOE,最后根据角的和差即可求得∠EOC.【详解】解:∵∠BOC=2∠AOC,∠AOB=114°,∴∠BOC=23∠AOB =23×114°=76°,∵OE是∠AOB的平分线,∠AOB=114°,∴∠BOE=12∠AOB =12×114°=57°.∴∠EOC=∠BOC-∠BOE=19°.【点睛】本题主要考查了角平分线的定义以及角的和差运算,掌握数形结合思想成为解答本题的关键.28.如图所示,已知射线OC将∠AOB分成1∶3的两部分,射线OD将∠AOB分成5∶7的两部分,若∠COD=15°,求∠AOB的度数.解析:90°【分析】设∠AOB的度数为x,根据题意用含x的式子表示出∠AOC,∠AOD,根据角的关键列出方程即可求解.【详解】解:设∠AOB的度数为x.因为射线OC将∠AOB分成1∶3两部分,所以∠AOC=14 x.因为射线OD将∠AOB分成5∶7两部分,所以∠AOD=512x.又因为∠COD=∠AOD-∠AOC,∠COD=15°,所以15°=512x-14x.解得x=90°,即∠AOB的度数为90°.【点睛】本题考查了角的和差,设出未知数,表示出∠AOC,∠AOD,列出方程是解题关键.29.读下列语句,画出图形,并回答问题.(1)直线l经过A,B,C三点,且C点在A,B之间,点P是直线l外一点,画直线BP,射线PC,连接AP;(2)在(1)的图形中,能用已知字母表示的直线、射线、线段各有几条?写出这些直线、射线、线段.解析:(1)见解析;(2)直线有2条,分别是直线PB ,AB ;射线有7条,分别是射线PC ,PB ,BP ,AC ,CB ,BC ,CA ;线段有6条,分别是线段PA ,PB ,PC ,AB ,AC ,BC【分析】(1)根据直线、射线、线段的定义作图;(2)根据直线、射线、线段的定义解答.【详解】(1)如图所示.(2) 直线有2条,分别是直线PB ,AB ;射线有7条,分别是射线PC ,PB ,BP ,AC ,CB ,BC ,CA ;线段有6条,分别是线段PA ,PB ,PC ,AB ,AC ,BC .【点睛】此题考查作图,确定图形中的直线、射线、线段,掌握直线、射线、线段的定义是解题的关键.30.如图,C 是线段AB 上一点,M 是AC 的中点,N 是BC 的中点.(1)若1AM =,4BC =,求MN 的长度.(2)若6AB =,求MN 的长度.解析:(1)3;(2)3.【分析】(1)由中点可得CN 和MC 的长,再由 MN=MC+CN 可求得MN 的长;(2)由已知可得AB 的长是NM 的2倍,已知AB 的长,可求得MN 的长度.【详解】解:(1)∵N 是BC 的中点,M 是AC 的中点,1AM =,4BC =,∴2CN =,1AM CM ==,∴3MN MC CN =+=.(2)∵M 是AC 的中点,N 是BC 的中点,6AB =, ∴132NM MC CN AB =+==. 【点睛】本题主要考查了两点间的距离,利用中点性质转化线段之间的倍分关系,在不同情况下灵活选用它的不同表示方法,有利于解题的简洁性.。

第3讲分类讨论思想在解析几何中的应用在解答某些数学问题时。

有时会遇到很多情况,需要对各种情况加以分类,并逐步求解,然后综合理解,这就是分类讨论法。

分类讨论是一种逻辑方法。

是一种重要的数学思想,同时也是一种重要的解题策略,它体现了化整为零,积零为整的思想,与归类整理的方法有关。

分类讨论思想在数学问题具有明显的。

逻辑性、综合性、探索性,能训练人的思维条理和概括性。

解析几何中的分类讨论思想涉及到直线的方程、圆与圆的位置关系,圆锥曲线的概念以及性质等问题。

也是高考常考查的知识点。

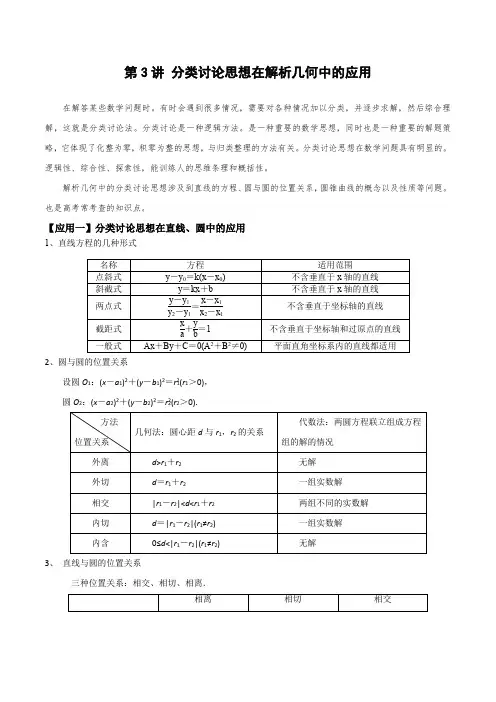

【应用一】分类讨论思想在直线、圆中的应用1、直线方程的几种形式2、圆与圆的位置关系设圆O1:(x-a1)2+(y-b1)2=r21(r1>0),圆O2:(x-a2)2+(y-b2)2=r22(r2>0).3、直线与圆的位置关系三种位置关系:相交、相切、相离.Δ<0 Δ>0 【例1.1】(2023四川南充高三模拟)过(2,2)P 作圆22:(1)1C x y -+=的切线,则其切线方程为____________. .【思维提升】涉及到直线的方程问题。

若设直线的点斜式、斜截式方程必须考虑直线的斜率是否存在,特别是直线与圆的位置关系是要验证斜率不存在的情况。

这种问题也是经常考查也是学生最容易丢分的问题。

【变式1.1】(2023·山西·统考一模)经过()2,0A ,()0,2B ,()2,4C 三点的圆与直线240kx y k -+-=的位置关系为( ) A .相交B .相切C .相交或相切D .无法确定【变式 1.2】(2022年重庆市第八中学高三模拟试卷)若直线1:480l ax y ++=与直线2:3(1)60l x a y ++-=平行,则a 的值为( )A. 4-B. 3C. 3或4-D. 3-或6【变式1.3】 (202江苏扬州中学期中)(多选题)已知圆1O :()22325x y +-=,圆2O :()()2261125x y -+-=,下列直线中,与圆1O ,2O 都相切的是( ) A .34370x y +-=B .34320x y ++=C .43160x y --=D .43340x y -+=【变式1.4】(2022·辽宁鞍山·高二期中)过点()2,4P 引圆()()22111x y -+-=的切线,则切线的方程为( ) A .2x =-或4340x y +-= B .4340x y -+= C .2x =或4340x y -+=D .4340x y +-=【应用二】分类讨论思想在圆锥曲线定义中的应用1、 椭圆的定义平面内与两个定点F 1,F 2的距离之和等于常数(大于||F 1F 2)的点的轨迹叫做椭圆.这两个定点叫做椭圆的焦点,两焦点间的距离叫做椭圆的焦距.集合P ={M |||MF 1+||MF 2=2a },||F 1F 2=2c ,其中a >0,c >0,且a ,c 为常数. (1)若a >c ,则集合P 为椭圆; (2)若a =c ,则集合P 为线段; (3)若a <c ,则集合P 为空集.2、 双曲线的定义平面内与两个定点F 1,F 2的距离之差的绝对值等于非零常数(小于||F 1F 2)的点的轨迹叫做双曲线.这两个定点叫做双曲线的焦点,两焦点间的距离叫做双曲线的焦距.集合P ={M||| ||MF 1-||MF 2=2a },||F 1F 2=2c ,其中a ,c 为常数,且a >0,c >0.(1)当a <c 时,点P 的轨迹是双曲线; (2)当a =c 时,点P 的轨迹是两条射线; (3)当a >c 时,点P 不存在. 3、抛物线的定义平面内与一个定点F 和一条定直线l (l 不经过点F )距离相等的点的轨迹叫做抛物线.点F 叫做抛物线的焦点,直线l 叫做抛物线的准线.【例2.1】(四川省双流中学2022年高三上学期期中)设定点()10,3F -,()20,3F ,动点P 满足条件129PF PF t t+=+(t 为常数,且0t >),则点P 的轨迹是______.【思维提升】涉及到圆锥曲线的定义问题一定要考虑定义要满足的条件,否则轨迹就不一定是圆锥曲线,如椭圆中忽略条件就有可能轨迹是线段,或者不存在。

初中数学分类讨论思想在解题中的应用探讨初中数学中,分类讨论是一个非常重要的解题思想。

它的基本思想是把一个问题分成几个小问题,从而便于解决。

分类讨论可以应用在很多不同类型的问题中,例如代数问题、几何问题、概率问题等等。

在代数问题中,分类讨论可以帮助我们找到方程的根,或者确定一些特定的解。

例如,当我们遇到一个带有绝对值的方程时,我们可以将其分为两种情况:当变量大于等于0时,绝对值内部的表达式与之相等;当变量小于0时,绝对值内部的表达式的相反数与之相等。

这样,原来的方程就被拆成两个方程,我们可以解决这两个方程,得到原方程的解。

在几何问题中,分类讨论可以帮助我们确定几何形状或特点等。

例如,当我们需要求一个三角形的面积时,如果已知三边长度,则我们可以根据海伦公式来计算;如果已知两边和夹角,则我们可以根据正弦公式、余弦公式或正切公式来计算;如果已知一个角和这个角对边的长度,则我们可以根据正弦公式来计算。

通过分类讨论,我们可以根据不同的已知条件选择不同的公式,从而求出所需的结果。

在概率问题中,分类讨论可以帮助我们计算事件发生的概率。

例如,当我们需要求两个骰子点数之和为6的概率时,我们可以将其分为两种情况:第一个骰子为1,第二个骰子为5;第一个骰子为2,第二个骰子为4。

这样,我们就可以计算出这两种情况的概率,并将其相加得到所求的概率。

总之,分类讨论是一个非常强大的解题思想,在初中数学中应用广泛,可以帮助我们解决各种不同的问题。

当我们遇到一个问题时,如果发现它比较复杂或者难以直接解决,就可以考虑使用分类讨论的方法,将其分成几个小问题,逐个解决,最终得到答案。

七年级数学教学中分类讨论思想的应用分析摘要:初中数学是初中教学体系中的重要组成部分,数学学习需要掌握许多数学思想,比如分类讨论思想、数形结合思想、方程思想等。

分类讨论思想是一种根据数学对象本质属性的异同,将数学研究对象分为不同种类的数学思想,它贯穿于数学学习的整个过程,也是近年来中考考查的热点之一,是教学的难点。

本文结合七年级数学的教学实践来讨论分类思想的实际运用。

关键词:七年级;数学教学;分类讨论思想一、步步为营,在初中数学教学的过程中逐步渗透分类思想(一)在基本概念的理解中,渗透分类思想七年级学生刚刚从小学进入中学,初中数学相对于小学数学其难度加大了许多,一些学生内心会产生恐惧心理。

因此,教师应根据现阶段学生心理以及身心特点巧妙编写教学方案,将初中复杂的数学知识变得简单化,消除部分同学的畏惧心理,从而提高学生的学习效率。

而分类思想刚好能够满足以上需求。

教师在教学数学基本概念时可以从实际生活入手,比如,在生活中我们都有将衣服以及文具分类的习惯,教师可以作为切入点,将数学分类思想渗透到数学概念中,以便帮助学生加深对数学概念的理解与认识。

如教学有理数的两种分类方法:第一种将有理数分为整数与分数,整数分为正整数、零、负整数;分数分为正分数与负分数。

第二种是将有理数分为正有理数、零、负有理数。

经过以上两种分类,可以让学生了解到有理数在不同的分类标准下有截然不同的理解,帮助学生在分类的过程中充分的理解有理数。

(二)在知识生成过程中,巧用分类思想新课程改革提倡从实际生活引导出数学问题,即以“生活教学”为主。

因此,在实际数学教学过程中,尤其是在某些公式或者数学性质的教学时,教师要善于引导学生了解公式或者数学性质的推理过程。

例如,教师在教学有理数的乘除法则时,可以从三个方面引导学生进行归纳,分别是同号两数相乘、异号两数相乘以及正负数与零相乘的情况,最后学生可以得出“同号得正,异号得负,任何数与零相乘都等于零”的数学结论,以上讨论的方法具有完整清晰的思路,能够让学生初步体会到分类思想的优势所在。

初中数学分类讨论思想在解题中的应用探讨初中数学分类讨论是指将问题中的数学对象按照特定的性质进行分析归类,然后讨论每一类对象的共同性质和特点,从而解决问题的一种思想方法。

分类讨论在初中数学中的应用非常广泛。

以解决方程为例,当我们遇到一个复杂的方程时,通常可以把方程中含有的不同类型的对象进行分类,然后分别讨论每一类对象的性质和特点,最后得到方程的解。

比如解方程2x+1=3x-5,我们可以分别讨论含有x的项和常数项,然后将它们放在方程两边进行分类讨论,最后得到x=6。

分类讨论还可以应用于整数运算、平面几何、概率等问题的解决中。

比如在整数运算中,我们经常遇到“偶数加偶数等于偶数”、“奇数加奇数等于偶数”等类型的问题,可以将问题中的整数按照奇偶性进行分类讨论,从而得到结果的奇偶性质。

在平面几何中,我们常常需要讨论三角形的种类和性质,可以将三角形按照边长、角度等进行分类讨论,从而得到三角形的共同性质。

在概率问题中,我们需要计算事件发生的可能性,通常可以将事件的样本空间按照特定的特点进行分类讨论,然后计算每一类事件的概率,再把它们加起来得到最终的结果。

分类讨论在解题中的应用有很多优点。

分类讨论可以把一个复杂的问题分解成多个简单的子问题,使得解决问题的过程更加清晰和有条理。

分类讨论可以提前了解问题中各种对象的共同性质和特点,为解题提供方向和思路。

分类讨论可以帮助我们把握问题中的关键信息,将问题的解决过程简化和加速。

分类讨论可以提高我们的逻辑思维和推理能力,培养我们从多个角度思考问题的能力。

分类讨论在解题中也存在一些限制。

分类讨论需要根据问题的特点和难度选取合适的分类,否则会使解题过程变得复杂和困难。

分类讨论需要对每一类对象的性质和特点有一定的了解,如果不了解或者了解不充分,可能会导致分类不准确或者遗漏一些重要的对象。

分类讨论在解决一些复杂的问题时,可能会导致解题过程冗长和繁琐,需要我们有足够的耐心和坚持。

初中数学分类讨论思想在解题中的应用探索摘要:初中是学生们生长发育的重要时期,也是面临中考的重要阶段。

再加上初中要学习的科目较多,难度教小学而言也相对更大,教师们教学难度也相对上升。

为了更加高效有效地解决数学问题,教师们应该加强分类讨论思想的应用。

本文浅述了分类讨论思想在初中数学解题中的应用思路,旨在开阔学生的解题思路,提升学生的解题效率。

关键词:初中数学;分类讨论思想;应用题近些年来,随着应试考试在社会中的地位逐渐升高,初中数学的难度也在逐步增加。

初中数学教学内容丰富,解题思路也有很多。

不管是在方程式问题还是图形问题中,分类讨论思想都给解题提供了很多的思路,帮助学生们更快更全面的找到问题的答案。

但是目前看来,分类讨论思想在解题中的应用效果还不是很理想,主要从以下几个方面体现出来。

一、初中数学课堂现存的问题(一)教学手法受限初中数学难度较高,对教师的教学能力要求也较高。

但是受到传统教学方法的影响,很多初中数学教师在授课时还是采用比较传统的教学思路。

教师在课前做好课程规划,上课时则是教师讲解,学生做笔记学习,这种课堂模式可以帮助学生更好的稳固理论知识,但是缺点是学生们无法开阔解题思路,只能跟随老师的节奏和方向走,久而久之,学生很有可能会失去独自分析思考的能力。

为了能够更好的开拓学生们的解题思路,教师们也要在原有的基础上进行深造学习,尤其是要在教学手法上下功夫,数学分类讨论思想在初中数学里属于重点和难点,也是为初中和以后的数学深造学习打基础,因此教师们要更加注重学生思维的拓宽,帮助学生们增加解题的灵敏度。

(二)解题思路单一,审题不全面初中数学的应用题计算,是按照每一个步骤计算分值的,因此在可以使用分类讨论思想的题目中,把题目分析的越透彻,把问题解决的越全面,得分就越高。

但是目前初中学生存在一个共有的问题,就是在学习时态度浮躁,经常会出现审题不清,审题不全面,审题方向不正确的问题。

一旦学生们在审题中出现错误,一定会影响解题时的分类讨论,或是出现没有全面列举题目可能出现的现象的情况。

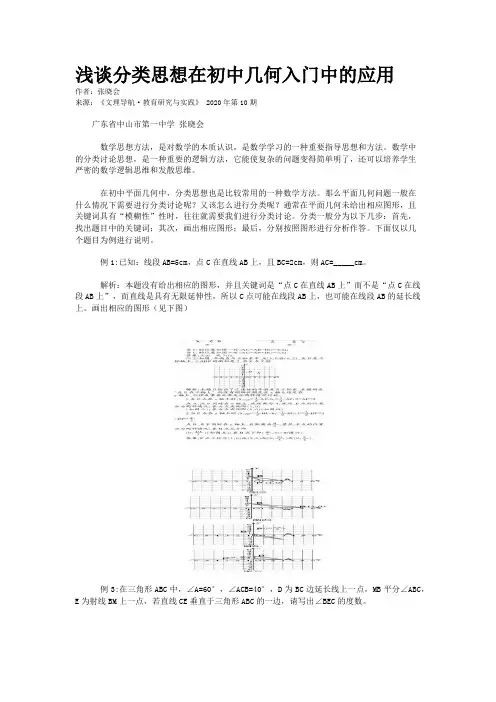

浅谈分类思想在初中几何入门中的应用作者:张晓会来源:《文理导航·教育研究与实践》 2020年第10期广东省中山市第一中学张晓会数学思想方法,是对数学的本质认识,是数学学习的一种重要指导思想和方法。

数学中的分类讨论思想,是一种重要的逻辑方法,它能使复杂的问题变得简单明了,还可以培养学生严密的数学逻辑思维和发散思维。

在初中平面几何中,分类思想也是比较常用的一种数学方法。

那么平面几何问题一般在什么情况下需要进行分类讨论呢?又该怎么进行分类呢?通常在平面几何未给出相应图形,且关键词具有“模糊性”性时,往往就需要我们进行分类讨论。

分类一般分为以下几步:首先,找出题目中的关键词;其次,画出相应图形;最后,分别按照图形进行分析作答。

下面仅以几个题目为例进行说明。

例1:已知:线段AB=5cm,点C在直线AB上,且BC=2cm,则AC=_____cm。

解析:本题没有给出相应的图形,并且关键词是“点C在直线AB上”而不是“点C在线段AB上”,而直线是具有无限延伸性,所以C点可能在线段AB上,也可能在线段AB的延长线上。

画出相应的图形(见下图)例3:在三角形ABC中,∠A=60°,∠ACB=40°,D为BC边延长线上一点,MB平分∠ABC,E为射线BM上一点,若直线CE垂直于三角形ABC的一边,请写出∠BEC的度数。

解析:∵∠A=60°,∠ACB=40°∴∠ABC=180°-∠A-∠ACB=80°又∵MB平分∠ABC∴∠ABM=∠MBC=1/2∠ABC=40°本题只给出了基础的背景图形,关键词是“直线CE垂直于三角形ABC的一边”,没有明确说明具体时间那一条边,而三角形有三条边,所以本题要分三种情况讨论。

1.当CE⊥BC时(如图七),∠BCE=90°,∴∠BEC=180°-∠MBC-∠BCE=50°。

2.当CE⊥AC时(如图八),∠ACE=90°∴∠BEC=180°-∠MBC-∠BCE=10°。

分类讨论思想在初中数学解题教学中的运用探究1. 引言1.1 研究背景通过分类讨论思想,学生可以将一个复杂的数学问题拆分成若干个简单的子问题,然后逐个解决,最终将所有子问题的解合并起来得到原问题的解。

这种思维方式不仅有助于提高学生的逻辑思维能力和问题解决能力,也可以帮助他们培养自主学习的能力。

在初中数学解题教学中,分类讨论思想的应用具有重要意义。

目前对于分类讨论思想在初中数学解题教学中的具体应用以及效果尚未有系统的研究和总结。

有必要对分类讨论思想在初中数学解题教学中的运用进行深入探讨,以期能够更好地指导和促进学生的数学学习。

1.2 研究意义分类讨论思想在初中数学解题教学中的应用具有重要的理论和实践意义。

分类讨论思想是数学思维的重要组成部分,能够帮助学生提高逻辑思维能力和解决问题的能力。

通过研究分类讨论思想在初中数学解题中的应用,可以有效促进学生的思维发展和学习兴趣,提高学生的数学学习成绩。

分类讨论思想在数学解题中的重要性不容忽视。

在解决数学问题时,通过分类讨论思想可以将复杂的问题分解为简单的子问题,从而更好地理解和解决问题。

分类讨论思想可以帮助学生建立起正确的解题思路,提高解题的效率和准确性。

研究分类讨论思想在初中数学解题教学中的运用实例,可以为教师提供更多的教学方法和策略,帮助他们更好地引导学生学习数学,促进教学质量的提升。

分类讨论思想的应用也可以激发学生的学习兴趣,使数学教学更加生动有趣。

研究分类讨论思想在初中数学解题教学中的应用具有重要的意义,有助于提高学生的数学学习能力和素养,对于促进数学教育的发展具有积极的推动作用。

1.3 研究方法对于研究方法的选择,本研究将采用文献研究和案例分析相结合的方式。

通过文献研究的方式,我们将梳理和分析分类讨论思想在初中数学解题教学中的应用现状、相关理论和实践经验,深入了解其在教学实践中的具体表现和影响。

通过案例分析的方法,我们将选取一些典型的学生解题案例,分析其中的分类讨论思想运用情况,探讨其在解题过程中的作用和价值,以及可能存在的问题和改进空间。

分类讨论思想在数学教学中的应用

分类讨论思想是一种重要的逻辑思维方法,在数学教学中也有广泛的应用。

下面就分

类讨论思想在数学教学中的应用进行分类讨论。

一、几何问题中的分类讨论思想

几何问题中常常要根据几何图形的特征进行分类讨论,以达到解决问题的目的。

例如,初中数学中的“巧妙构造三平方数”问题,就可以利用分类讨论思想,将所有正整数分为

奇数与偶数两类,再利用勾股定理分别证明奇数与偶数的情况,最终得到结论。

这种分类

讨论思想在解决几何问题时尤为常见,不仅可以帮助学生理解几何知识,而且能够锻炼学

生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

三、概率问题中的分类讨论思想

概率问题中的分类讨论思想同样重要。

在初中数学中,学生学习概率时,常常需要利

用分类讨论思想,将问题中的样本空间进行分类,从而计算出概率值。

例如,求掷骰子两次,点数和为6的概率,就可以将样本空间进行分类讨论,分别讨论两次掷骰子得到什么

点数的情况,最终计算出概率值。

这种分类讨论思想在初中概率学习中应用广泛,不仅帮

助学生掌握概率知识,而且能够提高学生的逻辑推理能力。

综上所述,分类讨论思想在数学教学中应用广泛,不仅可以帮助学生掌握各种数学知识,而且能够提高学生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

因此,在数学教学中应注重培

养学生分类讨论思想的应用,使学生能够灵活运用这一思想方法解决各种数学问题。

分类讨论思想在中学数学解题中的应用摘要:在中学数学教学中,我们要有计划、有意识、有步骤地渗透一些数学思想方法,引导学生去感悟基本的数学思想。

分类讨论就是一种重要的思想方法,本文尝试通过几个典型例题的解析,揭示分类讨论思想的解题策略,感受分类讨论思想在解题中的使用。

关键词: 分类讨论思想应用初中数学的基础知识主要是“初中代数、几何中的概念、法则、性质、公式、公理以及由内容所反映出来的数学思想和方法。

”学生从小学进入初中,数学学科不管是学习内容、学习方法,还是思维方法都发生很大变化,解决数学问题的思想方法将得到持续的充实更新。

渗透在数学概念和方法中的数学思想需要在教学中充分的挖掘和应用,成为教学目标的不可缺少的组成局部。

分类讨论是一种重要的数学思想,在解题中准确、合理、严谨的分类,可将一个复杂的问题大大的简化,达到化繁就简,化难为易,分而治之的目的,这是学习任何科学,包括数学学习的一种科学方法。

假如能让学生理解并掌握分类讨论的思想方法,就能够培养学生的综合分析水平和思维的条理性、严谨性和完整性,提升和发展他们的思维水平。

分类讨论是依据数学对象本质属性的异同,选择适当的标准不重复不遗漏地将其分为若干类,然后逐类实行讨论来解决问题的一种数学思想方法,是数学发现的重要手段。

如在学习有理数、三角形、四边形、圆周角和弦切角定理的证明、一元二次方程求根公式的推导等知识时,就使用了分类讨论的思想。

分类讨论思想的原则是:标准统一、不重不漏。

分类讨论能够使问题化繁为简,化难为易,能很好地训练一个人思维的条理性和概括性。

二、分类讨论思想的原则一个数学问题是否要分类及如何分类,这种经验的积累是十分重要的。

一般情况下,当被研究的问题包含有多种可能的情况,导致我们不能将它们一概而论时,迫使我们将可能出现的所有情况来分类讨论,得出各种情况下相对应的结论,而后实行综合。

分类讨论一般应遵循以下的原则:1.对问题中的某些条件实行分类,要遵循同一标准。

分类讨论思想在初中数学教学中的应用数学分类讨论是一种常见的思维方法。

所谓分类讨论,就是把一个复杂或不确定的问题按不同情况分类讨论,从而得到简化或明确的。

在初中数学教学中,分类讨论思想的应用可以激发学生的思维,提高他们的分析、归纳、判断和解决问题的能力。

本文将深入探讨分类讨论思想在初中数学教学中的应用,并提出一些具体的教学实践建议。

一、分类讨论思想的基本原理分类讨论思想是指将一个复杂的问题,根据不同情况分类进行研究和讨论的思维方法。

其基本原理是“分而治之”,通过将一个问题分解成若干个相对简单的部分,再从不同角度考虑、分析和讨论,最终得出全面、准确的。

分类讨论的基本方法主要包括以下几个步骤:1. 将问题进行分类,找到不同情况。

2. 对每一种情况进行详细分析和讨论,寻找规律。

3. 综合各种情况的结果,得出最终。

分类讨论思想在数学中的应用非常广泛,例如在解决几何问题、方程式、概率统计等问题中,都可以通过分类讨论的方法得出较为简单明了的。

二、分类讨论思想在初中数学教学中的应用1. 解决数学问题分类讨论思想可以帮助学生更加深入地理解和掌握各种数学概念和定理。

例如,在解决一些复杂的几何问题时,学生可以把问题进行分类,分别研究每一种情况,并通过综合得出。

这样,学生的思维会更加开阔,能力也会得到提升。

2. 强化数学推理能力分类讨论思想在初中数学教学中还可以强化学生的推理能力。

在讨论分类的过程中,学生需要分析各种情况的规律,找到相同点和不同点,然后对每种情况进行比较和推理。

这样,学生的推理能力会得到很好的锻炼,在以后的学习和工作中也会受益匪浅。

3. 激发解决问题的热情分类讨论思想可以激发学生对数学问题的兴趣和热情,促进他们的思维发展。

在课堂上,老师可以通过举一些有趣的例子来引导学生讨论和发现规律,从而培养学生解决问题的兴趣和自信心。

三、分类讨论思想在初中数学教学中的实践建议1. 合理设置问题为了引导学生正确运用分类讨论思想解决问题,老师在教学中应该合理设置问题。

探索篇•方法展示分类讨论作为一种重要的数学思想,它能够帮助学生在写题的过程中很快地理清自己的思路,降低数学题的难度,提高做题的正确率。

在解题的过程中,学生的能力得到锻炼,思维也更加敏捷,学习成绩也会得到很大的提升。

一、初中数学分类讨论思想在应用时应遵循的原则1.同一性和相称性原则首先,教师要起引导的作用,带领学生确定分类的对象。

其次,教师要能够分得清主次,在分类的过程中时刻保持认真的态度,不漏掉每一个类别。

只有这样,才能更好地把分类思想应用到初中数学的解题过程中。

例如,在进行平面图形和立体图形的分类时,教师首先要和学生讲明白平面图形和立体图形的差别。

这样学生在进行分类的时候才能遵循一致的分类标准,把正方体、长方体、圆柱等归类到立体图形,长方形、圆形、三角形等归类到平面图形。

2.多层性与互斥性原则多层性的主要对象是那些复杂的问题,在解决的过程中要对其进行一层一层的分类,使层与层之间的关系简单直接地展示出来,进而能够帮助学生正确地解答。

互斥性指的是在进行分类之后,各个组成部分应该是相互独立的,彼此之间是不应该有联系的。

二、分类讨论思想在初中数学解题教学中的应用分类讨论思想的应用是有条件的。

首先,初中生要多读几遍题目,认真筛选出题目当中所给的条件,在题目所规定的知识范围内进行答题。

很多的学生态度比较浮躁,审题的时候不仔细,导致解题的开始就是错误的。

还有的学生眼高手低、过度自信,导致都会的题最后由于马虎出现错误。

其次,数学题尤其是大题,初中生在写解题步骤的过程中一定要注意格式,虽说结果正确才是最重要的,但是过程格式也不能够忽视。

一个好的解题格式能够帮助学生保持清晰的思路,减少犯错的概率,避免不必要的失分。

因此,在保证这些条件不出错的情况下,才能更好地将分类讨论的思想应用到实际的解题当中,以下将结合具体的例题来探讨其实际应用的方式。

1.分类讨论思想在几何中的应用在学习直线与圆的位置关系时,就能够充分地应用分类讨论思想,根据直线和圆是不是有公共点来判断直线和圆的关系。

专题十九“无图类”几何计算中的分类讨论思想(361)1.已知∠COD=30∘,∠AOC=90∘,∠BOD=80∘,OM平分∠AOD,ON平分∠BOC,求∠MON的度数.2.线段AB,BC均在直线l上,若AB=12m,AC=4m,M,N分别是AB,AC的中点,画图并求MN的长.3.已知线段AB=10cm,直线AB上有一点C,BC=5cm,M是线段AB上的点,且AC∶BM=3∶1,求线段AM的长.4.如图,点C在线段AB上,AC=8cm,BC=6cm,M,N分别是AC,BC的中点.(1)求线段MN的长.(2)若C为线段AB上任意一点,其他条件不变,你能猜想MN的长度吗?并说明理由.(3)若点C在AB的延长线上,且AB=acm,M,N仍是AC,BC的中点,则MN的长度为(直接写出答案).5.已知m,n满足等式(m−6)2+2|n−m+4|=0.(1)求m,n的值;(2)已知线段AB=m,在直线AB上取一点P,恰好使AP=nPB,Q为PB的中点,求线段AQ的长,并画出图形.6.OC,OD是从∠AOB的顶点O引出的两条射线,若∠AOB=75∘,∠BOC=45∘,并且OD平分∠AOC,试求∠BOD的度数.参考答案1.【答案】:解:第一种情况:如图①所示,因为∠AOC=90∘,∠COD=30∘,所以∠AOD=∠AOC+∠COD=90∘+30∘=120∘,所以∠AOB=∠AOD−∠BOD=120∘−80∘=40∘.因为OM平分∠AOD,所以∠AOM=∠MOD=12×120∘=60∘,所以∠BOM=∠AOM−∠AOB=60∘−40∘=20∘.因为∠BOD=80∘,∠COD=30∘,所以∠BOC=80∘−30∘=50∘.因为ON平分∠BOC,所以∠BON=12∠BOC=25∘,所以∠MON=∠BON−∠BOM=25∘−20∘=5∘;第二种情况:如图②所示,因为∠COD=30∘,∠AOC=90∘,所以∠AOD=∠COD+∠AOC=30∘+90∘=120∘.因为OM平分∠AOD,所以∠AOM=∠MOD=12∠AOD=60∘,所以∠MOC=∠AOC−∠AOM=30∘.因为∠BOD=80∘,所以∠BOC=∠BOD+∠COD=80∘+30∘=110∘.因为ON平分∠BOC,所以∠CON=12∠BOC=12×110∘=55∘,所以∠MON=∠MOC+∠CON=30∘+55∘=85∘;第三种情况:如图③所示,∠MON=85∘.第四种情况:如图④所示,∠MON=5∘.综上所述,∠MON的度数为5∘或85∘.2.【答案】:解:第一种情况:若点C在线段AB上(如图①).因为M是线段AB的中点,N是线段AC的中点,所以AM=12AB=6cm,AN=12AC=2cm,所以MN=AM−AN=6−2=4(cm);第二种情况:若点C在线段BA的延长线上(如图②).因为M是线段AB的中点,N是线段AC的中点,所以AM=12AB=6cm,AN=12AC=2cm,所以MN=AM+AN=6+2=8(cm).综上所述,MN的长为4cm或8cm.3.【答案】:解:第一种情况:当点C在线段AB的延长线上时(如图①).由线段的和差,得AC=AB+BC=10+5=15(cm).由比例的性质,得BM=13AC=13×15=5(cm).由线段的和差,得AM=AB−BM=10−5=5(cm);第二种情况:当点C在线段AB上时,AC=AB−BC=10−5=5(cm)(如图②).由比例的性质,得BM=13AC=13×5=53(cm).由线段的和差,得AM=AB−BM=10−53=253(cm).综上所述,线段AM的长为5cm或253cm.4(1)【答案】解:因为M是AC的中点,所以MC=12AC=12×8=4(cm).因为N是BC的中点,所以CN=12BC=12×6=3(cm).所以MN=MC+CN=4+3=7(cm).(2)【答案】MN=7cm.理由:因为M是AC的中点,所以MC=12AC.因为N是BC的中点,所以CN=12BC.所以MN=MC+CN=12(AC+BC)=12×14=7(cm).(3)【答案】12acm【解析】:如图所示:因为M是AC的中点,所以MC=12AC=12(AB+BC).因为N是BC的中点,所以NC=12BC.所以MN=MC−NC=12(AB+BC)−12BC=12a(cm).5(1)【答案】解:由(m−6)2+2|n−m+4|=0,得m−6=0,n−m+4=0.解得m=6,n=2.(2)【答案】由(1)得AB=6,AP=2PB.有两种情况:第一种情况:当点P在点B的左侧时(如图①).则AB=AP+PB=6.因为AP=2PB,所以3PB=6,解得PB=2,则AP=2PB=2×2=4.因为Q为PB的中点,所以PQ=1PB=1,2所以AQ=AP+PQ=4+1=5;第二种情况:当点P在点B的右侧时(如图②).因为AP=AB+PB,AP=2PB,所以2PB=6+PB,所以PB=6.因为Q为PB的中点,所以BQ=1PB=3,2所以AQ=AB+BQ=6+3=9.综上所述,AQ的长为5或9.6.【答案】:解:第一种情况:当OC在∠AOB的内部时,如图①所示,∠AOC=∠AOB−∠BOC=75∘−45∘=30∘.因为OD平分∠AOC,所以∠COD=1∠AOC=15∘,2所以∠BOD=∠BOC+∠COD=45∘+15∘=60∘;第二种情况:当OC在∠AOB的外部时,如图②所示,∠AOC=∠AOB+∠BOC=75∘+45∘=120∘. 因为OD平分∠AOC,所以∠COD=1∠AOC=60∘,2所以∠BOD=∠COD−∠BOC=60∘−45∘=15∘.综上所述,∠BOD的度数为60∘或15∘.。

分类讨论思想在初中数学教学中的应用数学作为一门理论性和实践性相结合的学科,其学习方式和教学方法一直备受关注。

随着教育改革的推进,研究者对于数学教学方法的探索也日益深入。

分类讨论思想作为一种教学方法,被广泛应用于初中数学教学中。

本文将分类讨论思想在初中数学教学中的应用进行详细分类讨论,并探讨其优势和适用性。

一、分类讨论思想在初中数学解题中的应用1.策略分类讨论。

在解决数学问题时,可以根据具体的问题特点采取不同的解题策略。

例如,对于一道较复杂的数学问题,可以采用逆向思维、逻辑推理、抽象分析等不同的策略进行分类讨论,以便更好地解决问题。

2.方法分类讨论。

在教学中,可以将解题方法进行分类讨论,帮助学生更好地理解和掌握不同的解题方法。

例如,在解决线性方程组问题时,可以分类讨论高斯消元法、矩阵法、代入法等不同的解题方法,以便学生能够根据问题情况选择合适的方法进行解题。

3.概念分类讨论。

在数学概念的学习中,可以将不同的概念进行分类讨论,以帮助学生更好地理解和掌握数学知识。

例如,在几何学习中,可以将平面几何和立体几何进行分类讨论,以便学生能够清晰地理解和记忆不同的几何概念。

二、分类讨论思想在初中数学知识整合中的应用1.知识分类整合。

数学学科知识广泛而深入,学生需要掌握大量的知识点。

在教学中,可以采用分类讨论的思想,将相关的知识点进行分类整合,以帮助学生更好地理解和记忆知识点的联系和应用。

例如,在学习表格的统计学时,可以将频数、频率、平均数等相关概念进行分类整合,帮助学生更好地理解统计学的基本概念和应用方法。

2.融合分类思维。

数学学科与其他学科如物理、化学、生物等有密切联系,需要进行跨学科的知识整合。

分类讨论思想可以帮助教师在数学教学中将其与其他学科的知识进行融合,增强学科之间的联系和应用性。

例如,在学习函数的概念时,可以将函数与物理学中的变化率、化学中的化学反应速率等相关概念进行分类整合,帮助学生更好地理解和应用函数的概念。

三角形中的重要模型-特殊三角形中的分类讨论模型 模型1、等腰三角形中的分类讨论模型【知识储备】凡是涉及等腰三角形边、角、周长、面积等问题,优先考虑分类讨论,再利用等腰三角形的性质与三角形三边关系解题即可。

1)无图需分类讨论①已知边长度无法确定是底边还是腰时要分类讨论;②已知角度数无法确定是顶角还是底角时要分类讨论; ③遇高线需分高在△内和△外两类讨论;④中线把等腰△周长分成两部分需分类讨论。

2)“两定一动”等腰三角形存在性问题:即:如图:已知A ,B 两点是定点,找一点C 构成等腰ABC △方法:两圆一线具体图解:①当AC AB =时,以点A 为圆心,AB 长为半径作⊙A ,点C 在⊙A 上(B ,C 除外)②当BC AB =时,以点B 为圆心,AB 长为半径作⊙B ,点C 在⊙B 上(A ,E 除外)③当BC AC =时,作AB 的中垂线,点C 在该中垂线上(D 除外)【答案】C【分析】由已知等式,结合非负数的性质求m 、n 的值,再根据m 、n 分别作为等腰三角形的腰,分类求解.【详解】解:()2350m n −+−=,30m −≥,()250n −≥,30m ∴−=,50n −=,解得:3m =,5n =,当3m =作腰时,三边为3,3,5,符合三边关系定理,周长为:33511++=,当5n =作腰时,三边为3,5,5,符合三边关系定理,周长为:35513++=,故选:C .【点睛】本题考查了等腰三角形的性质,三角形的三边关系,非负数的性质,关键是根据非负数的性质求m 、n 的值,再根据m 或n 作为腰,分类求解. 例2.(2023春·黑龙江佳木斯·八年级校考期中)一个等腰三角形的周长为18cm ,且一边长是4cm ,则它的腰长为( )A .4cmB .7cmC .4cm 或7cmD .全不对【答案】B【分析】根据等腰三角形的定义,两腰相等,结合三角形的三边关系,进行求解即可.【详解】解:当4cm 为腰长时,则底边长为182410−⨯=cm ,∵4410+<,不符合题意;∴4cm 为底边长,∴等腰三角形的腰长为:()11847cm 2⨯−=;故选B . 【点睛】本题考查等腰三角形的定义,三角形的三边关系.解题的关键是掌握等腰三角形的两腰相等,注意讨论时要根据三角形的三边关系,判断能否构成三角形.例3.(2023春·四川达州·八年级校考阶段练习)等腰三角形的一个角是80︒,则它顶角的度数是( )A .80︒B .80︒或20︒C .80︒或30︒D .20︒【答案】B【分析】根据三角形的内角和为180︒,进行分类讨论即可【详解】解:①当底角为80︒时,顶角18080220=︒−︒⨯=︒,②当顶角为80︒时,顶角度数80=︒,综上:顶角度数为80︒或20︒;故选:B .【点睛】本题考查了三角形的内角和为180︒,等腰三角形两底角相等,解题的关键是书熟练掌握相关内容. 例3.(2023·四川广安·八年级校考期中)等腰三角形的一个外角为100︒,则它的底角为( )A .55︒B .80︒C .55︒或80︒D .以上都不是 【答案】D【分析】等腰三角形的一个外角等于100︒,则等腰三角形的一个内角为80︒,但已知没有明确此角是顶角还是底角,所以应分两种情况进行分类讨论.【详解】∵等腰三角形的一个外角等于100︒,∴等腰三角形的一个内角为80︒,①当80︒为顶角时,其他两角都为50︒、50︒,②当80︒为底角时,其他两角为80︒、20︒,所以等腰三角形的底角可以是50︒,也可以是80︒.故选:D .【点睛】本题考查了等腰三角形的性质和三角形的内角和定理;在解决与等腰三角形有关的问题,由于等腰所具有的特殊性质,很多题目在已知不明确的情况下,要进行分类讨论,才能正确解题,因此,解决和等腰三角形有关的边角问题时,要仔细认真,避免出错. 例4.(2023·四川绵阳·八年级校考阶段练习)等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为70︒,则等腰三角形的顶角度数为 .【答案】20︒或160︒【分析】要注意分类讨论,等腰三角形可能是锐角三角形也可能是钝角三角形,然后根据三角形的内角和以及三角形的外角的性质即可求解.【详解】解:若三角形为锐角三角形时,如图,AB AC =,70ACD ∠=︒,CD 为高,即90ADC ∠=︒,此时180A ACD ADC ∠+∠+∠=︒,∴180907020A =︒−︒−︒=︒,若三角形为钝角三角形时,如图,AB AC =,70ACD ∠=︒,CD 为高,即90ADC ∠=︒,此时9070160BAC D ACD ∠=∠+∠=︒+︒=︒,综上,等腰三角形的顶角的度数为20︒或160︒.故答案为:20︒或160︒. 【点睛】本题主要考查了等腰三角形的性质,三角形外角的性质,三角形内角和定理,解题的关键是根据题意画出图形,并注意分类讨论. 例5.(2023·山东滨州·八年级校考期末)我们称网格线的交点为格点.如图,在6行5⨯列的长方形网格中有两个格点A 、B ,连接AB ,在网格中再找一个格点C ,使得ABC 是等腰直角三角形,则满足条件的格点C 的个数是( )A .3B .4C .5D .6【答案】C 【分析】根据题意,结合图形,分两种情况讨论:①AB 为等腰直角ABC 底边;②AB 为等腰直角ABC 其中的一条腰.【详解】如图:分情况讨论:①AB 为等腰直角ABC 底边时,符合条件的格点C 点有2个;②AB 为等腰直角ABC 其中的一条腰时,符合条件的格点C 点有3个.故共有5个点,故选:C .【点睛】本题考查了等腰三角形的性质和判定;解答本题关键是根据题意,画出符合实际条件的图形,数形结合的思想是数学解题中很重要的解题思想.例6.(2023·北京·八年级期中)Rt △ABC 中,∠BAC =90°,AB =AC =2,以AC 为一边.在△ABC 外部作等腰直角三角形ACD ,则线段BD 的长为____.【答案】4或【分析】根据题意分类讨论,①90CAD ∠=︒,②90ACD ∠=︒,③90ADC ∠=︒,分别作出图形,再结合已知条件勾股定理求解即可.【详解】解:①如图,当90CAD ∠=︒时,902BAC AB AC ∠=︒==,,ACD △是等腰直角三角形,2AC AD AB ∴===,180BAD BAC CAD ∠=∠+∠=︒,224BD AB AD ∴=+=+=;②如图,当90ACD ∠=︒时,过点D 作DE BC ⊥,交BC 的延长线于点E ,902BAC AB AC ∠=︒==,,ACD △,ABC 是等腰直角三角形,2CD AC AB ∴===,18045DCE ACD ACB ∠=︒−∠−∠=︒, 又DE BC ⊥,∴DEC 是等腰直角三角形,DE CE ∴=,在Rt DEC △中,22222DC CE DE DE =+=,∴2DE DC ==在Rt ABC 中,BC 在Rt BDE 中,BD =③如图,当90ADC ∠=︒时,902BAC AB AC ∠=︒==,ACD △,ABC 是等腰直角三角形, 2CD AD AC ∴===在Rt ABC 中,BC ==Rt BDC 中,BD =综上所述,BD 的长为:4或4或.【点睛】本题考查了勾股定理,等腰三角形的性质,分类讨论是解题的关键. 例7.(2023·福建南平·八年级校考期中)已知△ABC 中,如果过顶点B 的一条直线把这个三角形分割成两个三角形,其中一个为等腰三角形,另一个为直角三角形,则称这条直线为△ABC 的关于点B 的二分割线.如图1,Rt △ABC 中,显然直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线.在图2的△ABC 中,∠ABC =110°,若直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线,则∠CDB 的度数是 .【答案】40°或90°或140°【分析】分三种情况讨论,由等腰三角形的性质和直角三角形的性质可求解.【详解】解:①如图,当∠DBC=90°,AD=BD 时,直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线,∵∠ABC=110°,∠DBC=90°,∴∠ABD=20°,∵AD=BD ,∴∠A=∠ABD=20°,∴∠CDB=∠A+∠ABD=40°;②如图,当∠BDC=90°,AD=BD 时,直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线,或当∠BDC=90°,CD=BD 时,直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线,;③如图,当∠ABD=90°,CD=BD 时,直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线,∵∠ABC=110°,∠ABD=90°,∴∠DBC=20°,∵CD=BD ,∴∠C=∠DBC=20°,∴∠BDC=140°.综上所述:当∠BDC 的度数是40°或90°或140°时,直线BD 是△ABC 的关于点B 的二分割线.【点睛】本题是三角形综合题,考查了等腰三角形的性质,直角三角形的性质,理解二分割线是本题关键. 且ABP 为等腰三角形,则点【答案】(2,0)或(2,0)−或(64+或(6−【分析】根据等腰三角形的判定,分①AB=BP ;②AB=AP ;③AP=BP 三种情况求解即可.【详解】∵ABP 为等腰三角形,①当AB BP =时,如图①,∵AB ==∴BP =∵(6,0)B ,∴(6P +或(6P −;②当AB AP =时,如图② 作AC BP ⊥于C 点,则(2,0)C ,∵AB AP =,∴BC CP =,∵624BC =−=,∴4CP =,∴(2,0)P −.③当AP BP =时,如图③,作AP BP ⊥,∴4AP BP ==,∴(2,0)P .综上所述:点P 的坐标为(2,0)或(2,0)−或(6+或(6−,故答案为:(2,0)或(2,0)−或(6+或(6−.【点睛】本题考查了等腰三角形的判定与性质、勾股定理、坐标与图形,熟练掌握等腰三角形的判定与性质,灵活运用分类讨论的思想解决问题是解答的关键. 八年级校考期中)如图,ABC 中,A 【答案】(1)16(2)6或2(3)4或2或95或3【分析】(1)设cm PB PA x ==,则()4cm PC x =−,利用勾股定理求出3cm AC =,在Rt ACP 中,依据222AC PC AP +=,列方程求解即可得到t 的值.(2)如图所示,当点P 在AC 上时,过P 作PD AB ⊥于D ,设cm PD PC y ==,则()3cm AP y =−,在Rt ADP 中,依据222AD PD AP +=,列方程求解即可得到t 的值.当点P 与点B 重合时,点P 也在ABC ∠的角平分线上,此时,522AB t ==.(3)分四种情况:当P 在AB 上且AP CP =时,当P 在AB 上且3cm AP CA ==时,当P 在AB 上且AC PC =时,当P 在BC 上且3cm AC PC ==时,分别依据等腰三角形的性质即可得到t 的值.【详解】(1)解:如图,设cm PB PA x ==,则()4cm PC x =−,90ACB ∠=︒,5cm AB =,4cm BC =,3cm AC ∴,在Rt ACP 中,由勾股定理得222AC PC AP +=,()22234x x ∴+−=,解得258x =,258BP ∴=,2556582216AB BP t ++∴===;(2)解:如图所示,当点P 在AC 上时,过P 作PD AB ⊥于D ,BP 平分ABC ∠,90C ∠=︒,PD AB ⊥PD PC ∴=,DBP CBP ∠=∠,在BCP 与BDP △中,BDP BCP DBP CBP BP BP ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ()AAS BDP BCP ∴≌4cm BC BD ∴==,541cm AD ∴=−=,设cm PD PC y ==,则()3cm AP y =−,在Rt ADP 中,由勾股定理得222AD PD AP +=,()22213y y ∴+=−,解得43y =,43CP \=,454313226AB BC CP t ++++∴===,当点P 与点B 重合时,点P 也在ABC ∠的角平分线上,此时,522AB t ==. 综上所述,点P 恰好在ABC ∠的角平分线上,t 的值为316或52.(3)解:分四种情况:①如图,当P 在AB 上且AP CP =时,∴A ACP ∠=∠,∵A B ∠∠=︒+90,90ACP BCP ∠+∠=︒,B BCP ∴∠=∠,CP BP AP ∴==,P ∴是AB 的中点,即15cm 22AP AB ==,524AP t ∴==. ②如图,当P 在AB 上且3cm AP CA ==时,∴322AP t ==. ③如图,当P 在AB 上且AC PC =时,过C 作CD AB ⊥于D , ∵1122ABC S AC BC AB CD =⋅=⋅,∴12cm 5AC BC CD AB ⋅==,在Rt ACD △中,由勾股定理得9cm 5AD =,182cm 5AP AD ∴==,925AP t ∴==. ④如图,当P 在BC 上且3cm AC PC ==时,则431cm BP =−=,6322AB BP t +∴===. 综上所述,当t 的值为54或32或95或3时,ACP △为等腰三角形.【点睛】本题属于三角形综合题,考查了角平分线的性质,等腰三角形的性质以及勾股定理的综合运用.画出图形,利用分类讨论的思想是解第(3)题的关键. 例10.(2022春·四川成都·八年级校考期中)如图,在平面直角坐标系内,点O 为坐标原点,经过()26A−,的直线交x 轴正半轴于点B ,交y 轴于点C OB OC =,,直线AD 交x 轴负半轴于点D ,若ABD △的面积为27(1)求直线AB 的表达式和点D 的坐标;(2)横坐标为m 的点P 在线段AB 上(不与点A B 、重合),过点P 作x 轴的平行线交AD 于点E ,设PE 的长为()0y y ≠,求y 与m 之间的函数关系式并直接写出相应的m 取值范围;(3)在(2)的条件下,在x 轴上是否存在点F ,使PEF !为等腰直角三角形?若存在求出点F 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)()450y x D =−+−,,(2)()33242y m m =+−<<,(3)存在,点F 的坐标为2,05⎛⎫ ⎪⎝⎭或16,05⎛⎫− ⎪⎝⎭或8,07⎛⎫− ⎪⎝⎭ 【分析】(1)据直线AB 交x 轴正半轴于点B ,交y 轴于点C ,OB OC =,设直线AB 解析式为y x n =−+,把A 的坐标代入求得n 的值,从而求得B 的坐标,再根据三角形的面积建立方程求出BD 的值,求出OD 的值,从而求出D 点的坐标; (2)直接根据待定系数法求出AD 的解析式,先根据B A 、的坐标求出直线AB 的解析式,将P 点的横坐标代入直线AB 的解析式,求出P 的纵坐标,将P 的纵坐标代入直线AD 的解析式就可以求出E 的横坐标,根据线段的和差关系就可以求出结论;(3)要使PEF !为等腰直角三角形,分三种情况分别以点P E F 、、为直角顶点,据等腰直角三角形的性质求出(2)中m 的值,就可以求出F 点的坐标.【详解】(1)解:OB OC =,∴设直线AB 的解析式为y x n =−+,∵直线AB 经过()26A −,,26n ∴+=,4n ∴=,∴直线AB 的解析式为4y x =−+,()40B ∴,,4OB ∴=,ABD 的面积为()2726A −,,,16272ABD S BD =⨯⨯=,9BD ∴=,5OD ∴=,()50D ∴−,,∴直线AB 的解析式为()450y x D =−+−,,(2)解:设直线AD 的解析式为y ax b =+,()26A −,,()50D −,∴2650a b a b −+=⎧⎨−+=⎩,解得210a b =⎧⎨=⎩.∴直线AD 的解析式为210y x =+;∵点P 在AB 上,且横坐标为m ,()4P m m ∴−+,,PE x ∥轴,∴E 的纵坐标为4m −+,代入210y x =+得,4=210m x −++,解得62m x −−=,6,42m E m −−⎛⎫∴−+ ⎪⎝⎭, PE ∴的长63322m m y m −−=−=+;即332y m =+,()24m −<<;(3)解:在x 轴上存在点F ,使PEF !为等腰直角三角形,①当90FPE ∠=︒时,如图①,有PF PE =,4PF m =−+,332PE m =+,3432m m ∴−+=+,解得25m =,此时2,05F ⎛⎫ ⎪⎝⎭; ②当90PEF ∠=︒时,如图②,有EP EF =,EF 的长等于点E 的纵坐标,4EF m ∴=−+,3432m m ∴−+=+,解得:25m =, ∴点E 的横坐标为61625m x −−==−,∴16,05F ⎛⎫− ⎪⎝⎭;③当90PFE ∠=︒时,如图③,有FP FE =,FPE FEP ∴∠=∠.180FPE EFP FEP ∠+∠+∠=︒,45FPE FEP ∴∠=∠=︒.作FR PE ⊥,点R 为垂足,18045PFR FPE PRF ∴∠=︒−∠−∠=︒,=PFR RPF ∴∠∠,=FR PR ∴.同理=FR ER ,12FR PE ∴=.∵点R 与点E 的纵坐标相同,4FR m ∴=−+,∴134322m m ⎛⎫−+=+ ⎪⎝⎭,解得:107m =, 10184477PR FR m ∴==−+=−+=,∴点F 的横坐标为10188777−=−,8,07F ⎛⎫∴− ⎪⎝⎭. 综上,在x 轴上存在点F 使PEF !为等腰直角三角形,点F 的坐标为2,05⎛⎫ ⎪⎝⎭或16,05⎛⎫− ⎪⎝⎭或8,07⎛⎫− ⎪⎝⎭.【点睛】本题考查了等腰直角三角形的性质,三角形的面积公式的运用,待定系数法求一次函数的解析式 模型2、直角三角形中的分类讨论模型【知识储备】凡是涉及直角三角形问题,优先考虑直角顶点(或斜边)分类讨论,再利用直角三角形的性质或勾股定理解题即可。

分类讨论思想专题——几何部分(一)

教学目的:

1、让学生识别分类讨论思想应用的相关考点;

2、让学生掌握分类讨论思想在几何中的应用类型。

教学重难点:

1、重点是分类讨论考点的识别;

2、难点是分类讨论思想的掌握应用。

教学内容:

一、分类讨论思想

数学问题比较复杂时,有时可以分解成若干小问题或一系列步骤进行分类并分别加以讨论的方法,我们称为分类讨论法或分类讨论思想。

二、分类讨论思想应把握的原则

明确对象,不重不漏,逐级讨论,综合作答。

三、分类讨论思想的应用

[线段中分类讨思想的应用]——线段及端点位置的不确定性引发讨论。

例1已知直线AB 上一点C ,且有CA=3AB ,则线段CA 与线段CB 之比为_3:2_或_3:4____。

练习:已知A 、B 、C 三点在同一条直线上,且线段AB=7cm ,点M 为线段AB 的中点,线段BC=3cm ,点N 为线段BC 的中点,求线段MN 的长.

解析:(1)点C 在线段AB 上: (2)点C 在线段AB 的延长线上

N

M A

B

C

N M A B C

例2下列说法正确的是( )

A 、 两条线段相交有且只有一个交点。

B 、如果线段AB=A

C 那么点A 是BC 的中点。

B 、 两条射线不平行就相交。

D 、不在同一直线上的三条线段两两相交必有三个交点。

[

OM 平分∠AOB ,ON 平分∠A B C1 C2

[练习] 已知o AOB 60∠=,过O 作一条射线OC ,射线OE 平分AOC ∠,射线OD 平分BOC ∠,求DOE ∠的大小。

(1)射线OC 在AOB ∠内 (2)射线OC 在AOB ∠外

B

A O

C

E D

B

A E

D

O

C

这两种情况下,都有o

o AOB 60

DOE=

3022

∠∠== 小结:(对分类讨论结论的反思)——为什么结论相同?虽然AOC ∠的大小不确

定,但是所求的DOE ∠与AOC ∠的大小无关。

我们虽然分了两类,但是结果是相同的!这也体现了分类讨论的最后一个环节——总结的重要性。

[三角形中分类讨论思想的应用]

一般有以下四种类型:一是由于一般三角形的形状不确定而进行的分类;二是由于等腰三角形的腰与底不确定而进行的分类;三是由于直角三角形的斜边不确定而进行的分类;四是由于相似三角形的对应角(或边)不确定而进行的分类。

1、三角形的形状不定需要分类讨论

例4、 在△ABC 中,∠B=25°,AD 是BC 上的高,并且

AD BD DC 2=·,则∠BC A 的度数为_____________。

解析:因未指明三角形的形状,故需分类讨论。

如图1,当△ABC 的高在形内时,

由AD BD DC 2=·, 得△ABD∽△CAD,进而

可以证明△ABC 为直角三角形。

由 ∠B=25°。

可知∠BAD=65°。

所以∠BCA=∠BAD=65°。

如图2,当高AD 在形外时,此时

△ABC 为钝角三角形。

由

AD BD DC 2=·,得△ABD∽△CAD 所以∠B=∠CAD=25°

∠BCA=∠CAD+∠ADC=25°+90°=115°

2、等腰三角形的分类讨论:

a 、在等腰三角形中求边:等腰三角形中,对给出的边可能是腰,也可能是底边,所以我们要进行分类讨论。

例5、已知等腰三角形的一边等于5,另一边等于6,则它的周长等于_________。

[练习]若等腰三角形一腰上的中线分周长为9cm 和12cm 两部分,求这个等腰三角形的底和腰的长。

简析:已知条件并没有指明哪一部分是9cm ,哪一部分是12cm ,因此,应有两种情形。

若设这个等腰三角形的腰长是x cm ,底边长为y cm ,可得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=+,1221,921y x x x 或⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=+.92

1,122

1y x x x 解

得⎩⎨⎧==,9,6y x 或⎩⎨⎧==.5,

8y x 即当腰长是6cm 时,底边长是9cm ;当腰长是8cm 时,底边长是5cm 。

b 、在等腰三角形中求角:等腰三角形的一个角可能指底角,也可能指顶角,所以必须分情况讨论。

例6、已知等腰三角形的一个内角为75°则其顶角为( )

A. 30°

B. 75°

C. 105°

D. 30°或75°

[练习]1、等腰三角形一腰上的高与另一腰所成的夹角为45°,求这个等腰三角形的顶角的度数。

简析:依题意可画出图1和图2两种情形。

图1中顶角为45°,图2中顶角为135°。

2、在ΔABC 中,AB=AC ,AB 的中垂线与AC 所在直线相交所得的锐角为50°,则底角∠B=____________。

3、直角三角形中,直角边和斜边不明确时需要分类讨论

例7、 已知x ,y 为直角三角形两边的长,满足x y y 224560

-+-+=,则第

三边的长为_____________。

解析:由

x y y 224560

-+-+=,可得x 240-=且y y 2560-+=

分别解这两个方程,可得满足条件的解x y 1122==⎧⎨⎩,或x y 222

3==⎧⎨⎩

由于x ,y 是直角边长还是斜边长没有明确,因此需要分类讨论。

当两直角边长分别为2,2时,斜边长为222222

+=;

当直角边长为2,斜边长为3时,另一直角边的长为5;

当一直角边长为2,另一直角边长为3时,斜边长为13。

综上,第三边的长为22或5或13。

4、相似三角形的对应角(或边)不确定而进行的分类。

例8、如图所示,在ABC △中,64AB AC P ==,,是AC 的中点,过P 点的直线交AB 于点Q ,若以A P Q 、、为顶点的三角形和以A B C 、、为顶点的三角形相似,则

AQ 的长为( )

(A)3 (B)3或

43 (C)3或34 (D)43

析解:由于以A P Q 、、为顶点的三角形和以A B C 、、为顶点的三角形有一个公共角(A ∠),因此依据相似三角形的判定方法,过点P 的直线PQ 应有两种作法:一是过点P 作PQ ∥BC ,这样根据相似三角形的性质可得

AQ AP AB AC =,即2

64

AQ =,解得3AQ =;

二是过点P 作APQ ABC ∠=∠,交边AB 于点Q ,这时

APQ

ABC ,于是有

AQ AP AC AB =,即246AQ =,解得43AQ =. 所以AQ 的长为3或4

3,故应选(B)。

四、本节小结

分类讨论思想是在解决问题出现不确定性时的有效方法。

线段及端点的不确定;角的一边不确定;三角形形状不确定;等腰三角形腰或顶角不确定;直角三角形斜边不确定;相似三角形对应角(边)不确定等,都需要我们正确地运用分类讨论的思想进行解决。

分类讨论思想不仅可以使我们有效地解决一些问题,同时还可以培养我们的观察能力和全面思考问题的能力。

C

B。