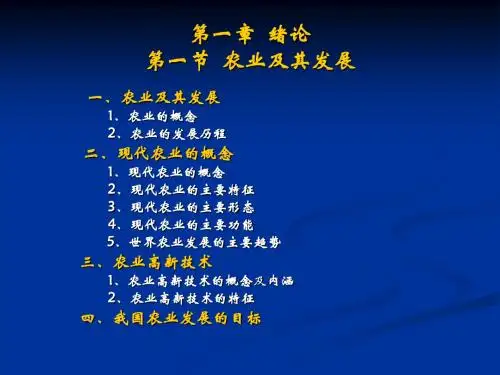

第2章 农业发展历程

- 格式:ppt

- 大小:5.63 MB

- 文档页数:54

三农宣传资料整理手册第一章农业发展概况 (3)1.1 我国农业发展历程 (3)1.1.1 古代农业(公元前21世纪至公元前221年) (3)1.1.2 封建农业(公元前221年至1949年) (3)1.1.3 近现代农业(1949年至今) (3)1.2 农业产业现状与趋势 (3)1.2.1 现状 (3)1.2.2 趋势 (3)1.3 农业现代化与乡村振兴 (4)1.3.1 农业现代化 (4)1.3.2 乡村振兴 (4)第二章农村经济改革 (4)2.1 农村经济体制改革 (4)2.1.1 家庭联产承包责任制 (4)2.1.2 农村集体产权制度改革 (5)2.2 农村土地制度改革 (5)2.2.1 土地承包经营权流转 (5)2.2.2 宅基地制度改革 (5)2.3 农村金融创新与支持 (5)2.3.1 农村金融服务体系建设 (5)2.3.2 农村信用体系建设 (5)2.3.3 农村金融产品创新 (5)2.3.4 农村互联网金融发展 (6)第三章农业科技推广 (6)3.1 农业科技创新体系 (6)3.2 农业技术推广与应用 (6)3.3 农业信息化建设 (6)第四章农业产业结构调整 (7)4.1 农业产业结构优化 (7)4.2 优势特色农产品发展 (7)4.3 农业产业链延伸 (8)第五章农业环境保护 (8)5.1 农业生态环境问题 (8)5.2 农业资源利用与保护 (9)5.3 农业污染治理与防控 (9)第六章农村社会事业发展 (9)6.1 农村教育事业发展 (9)6.2 农村医疗卫生改革 (10)6.3 农村社会保障体系建设 (10)第七章农村基层组织建设 (10)7.1 农村基层组织建设 (10)7.1.1 优化组织设置,实现组织全覆盖。

根据农村实际情况,合理调整组织设置,保证组织在农村各个领域、各个层面实现全面覆盖。

(11)7.1.2 加强组织领导班子建设,提升领导能力。

选拔优秀员干部担任组织领导班子成员,强化教育培训,提高领导班子的政治觉悟、业务能力和服务水平。

第二章农业推广简史第一节我国农业推广简史一、古代劝农史(一)远古教稼的开创与兴起1.神农时期氏族部落内部人们共同劳动,相互之间主要传播粗放的垦种技术和原始驯养技术。

2. 通过尧舜时期的后稷“教民稼穑,树艺五谷”。

由自发传播向自觉推广,逐步形成农业推广体制。

后稷成为兴起教稼的第一位农师。

(二)古代劝农的辉煌成就春秋战国时期以铁制农具和牛耕为标志,原始农业转向传统农业。

我国最早的农书《神农》、《野老》;我国最早的农学论文《管子.地员篇》、《吕氏春秋.上农四篇》。

1.西汉时期著名农官赵过首创培训、试验、示范、推广相结合的跳跃式传播范例。

2.历代编撰农书作为劝农教材。

西汉《汜胜之书》;后魏贾思勰《齐民要术》;唐陆羽《茶经》;宋代《陈平农书》;元司农司孟祺《农桑辑要》,元《王桢农书》,元鲁明善《农桑衣食撮要》;明马一龙《农说》,徐光启《农政全书》,宋应星《天工开物》;清方观承组织《御题棉花图谱》,鄂尔泰《授时通考》。

在农业推广史中,由朝廷颁行农书,利用大众传播方式进行农业推广,最早记录于唐代。

3.宋太宗时期首创“农师制”,充分发挥民间力量配合作好劝农工作。

4.元明之际黄道婆对发展凇沪棉业和明清之际陈振龙推广世家对传播甘薯的历史性贡献。

5.清圣祖康熙令李煦试种双季稻,创造出试验示范、繁殖、推广的整套程序。

二、近代农业推广史(一)开创与发展农业教育1905年京师大学堂分设农科大学,,这是我国兴办的第一所农业大学。

(二)建立农业科研机构1909年在上海建立育蚕试验场,这是全国第一所专业性农业科研机构;1902年在保定建立综合性直隶农事试验场;1906年在北京创立中央农事试验场,这是第一个国家级农业科研机构。

1932年民国政府在南京设立中央农业实验所。

(三)制定农业法规条例1898年光绪帝听从维新派主张下诏。

1906年清政府制定农会简章共23条。

(四)民间社团的活动与农业推广实验区的成绩1897年,中华农学会在上海成立,这是我国第一个农业学术社团,罗振玉任会长,创办《农学报》。

农学概论第一章绪论农学:是研究作物生长发育规律、产量和品质形成规律及其对环境条件的要求,通过采取适合的农业技术措施,实现作物高产、优质和高效的一门综合应用学科。

作物生产特点:1、严格的地域性。

2、明显的季节性。

3、生长的规律性。

4、出产的连续性。

5、技术的实用性。

6系统的复杂性。

作物生产的地位和作用:1、人民生活资料的重要来源。

2、工业原料的重要来源。

3出口的重要物质。

4、农业的基础产业。

5、农业现代化的组成部分。

了解作物生产发展的历程及未来发展趋势:历程:原始农业阶段、古代农业阶段、近代农业阶段、现代农业阶段。

未来发展趋势:1由平面式向立体式发展。

2、由石油型向生态型发展。

3、由自然式向设施式发展。

4、由机械化向自动化发展。

5、由农场式向公园式发展。

6、由化学式向生物式发展第二章作物的起源、分类、分布作物的起源:作物种是由野生植物种演变而来的,野生种变为栽培种的动力,随着人类长期栽培种植不断改进栽培技术,进行选择培育逐步演化驯化为有经济价值的植物。

栽培作物与野生植物相比,具有以下特点:1、供人类利用的器官生长更加迅速,生物量成倍提高2、产品器官变大、收获指数和产品产量、品质不断提高;生长整齐,成熟期一致:3、种子休眠性减弱或休眠期缩短4、传播手段退化等。

栽培作物的自我保护机能减弱作物的地理起源中心瑞士植物学家康多尔,《栽培植物的起源》一书中,对栽培植物的起源地进行了划分。

30年代,苏联植物学家瓦维洛夫《栽培植物的起源中心》瓦维洛夫认为全世界栽培植物有8大起源中心,并于1935年出版了《育种的植物地理基础》一书。

1968年茹可夫斯基提出大基因中心观念,他将瓦维洛夫确立的8个起源中心扩大到12个。

1975年瑞典的泽文和茹可夫斯基共同编写了《栽培植物及其变异中心检索》,修订了茹可夫斯基的12个基因中心,扩大了地理基因中心起源概念作物的传播:各种作物均有其传播后代的方式,传播动力有自然力、自身力、动物活动和人类活动等。

农业行业:农业政策研究与咨询方案第一章:农业政策概述 (2)1.1 农业政策发展历程 (3)1.2 农业政策体系构成 (3)第二章:农业政策制定与实施 (4)2.1 农业政策制定流程 (4)2.1.1 问题识别与政策需求分析 (4)2.1.2 政策目标设定 (4)2.1.3 政策方案设计 (4)2.1.4 政策论证与评估 (4)2.1.5 政策决策与发布 (4)2.2 农业政策实施机制 (4)2.2.1 政策宣传与培训 (4)2.2.2 政策执行与监督 (4)2.2.3 政策调整与完善 (5)2.2.4 政策评估与反馈 (5)2.3 农业政策效果评估 (5)2.3.1 政策实施效果指标体系构建 (5)2.3.2 政策实施效果评估方法选择 (5)2.3.3 政策实施效果评估结果分析 (5)2.3.4 政策实施效果评估报告撰写与发布 (5)第三章:农业产业结构调整政策 (5)3.1 产业结构调整背景 (5)3.2 产业结构调整政策内容 (6)3.3 产业结构调整政策效应 (6)第四章:农业科技创新政策 (7)4.1 科技创新政策背景 (7)4.2 科技创新政策内容 (7)4.3 科技创新政策评估 (7)第五章:农业绿色发展政策 (8)5.1 绿色发展政策背景 (8)5.2 绿色发展政策内容 (8)5.3 绿色发展政策实施效果 (8)第六章:农业支持保护政策 (9)6.1 支持保护政策背景 (9)6.2 支持保护政策内容 (9)6.2.1 财政支持政策 (9)6.2.2 农业科技政策 (9)6.2.3 农业产业政策 (9)6.2.4 农村基础设施建设政策 (9)6.2.5 农村社会保障政策 (9)6.3 支持保护政策效应 (10)6.3.1 提高农业生产效益 (10)6.3.2 优化农业产业结构 (10)6.3.3 改善农业生产条件 (10)6.3.4 促进农民就业和创业 (10)6.3.5 提高农民生活质量 (10)第七章:农业国际合作与贸易政策 (10)7.1 国际合作与贸易政策背景 (10)7.2 国际合作与贸易政策内容 (10)7.2.1 国际合作政策 (10)7.2.2 贸易政策 (11)7.3 国际合作与贸易政策影响 (11)7.3.1 经济效益 (11)7.3.2 社会效益 (11)7.3.3 环境效益 (11)第八章:农业产业扶贫政策 (11)8.1 产业扶贫政策背景 (12)8.2 产业扶贫政策内容 (12)8.2.1 政策目标 (12)8.2.2 政策措施 (12)8.3 产业扶贫政策效果 (12)8.3.1 经济效益 (12)8.3.2 社会效益 (12)8.3.3 生态效益 (13)第九章:农业政策咨询方法与技巧 (13)9.1 政策咨询方法 (13)9.1.1 文献研究法 (13)9.1.2 实证研究法 (13)9.1.3 比较研究法 (13)9.1.4 定性分析与定量分析相结合法 (13)9.2 政策咨询技巧 (13)9.2.1 倾听与沟通技巧 (13)9.2.2 逻辑思维与表达能力 (13)9.2.3 创新思维与前瞻性 (14)9.2.4 协作与团队精神 (14)9.3 政策咨询案例分析 (14)第十章:农业政策研究前沿与展望 (14)10.1 农业政策研究前沿 (14)10.2 农业政策发展趋势 (15)10.3 农业政策研究展望 (15)第一章:农业政策概述1.1 农业政策发展历程农业作为国家经济的基础产业,其政策的发展历程与国家整体经济、社会背景紧密相连。

农业政策解读与实操指南第1章农业政策概述 (2)1.1 农业政策的发展历程 (3)1.2 农业政策的分类与作用 (3)1.3 我国农业政策现状分析 (3)第2章农业政策扶持体系 (4)2.1 农业补贴政策 (4)2.2 农业信贷与保险政策 (4)2.3 农业科技支持政策 (5)第3章农村土地政策 (5)3.1 土地承包与流转政策 (5)3.1.1 土地承包政策概述 (5)3.1.2 土地流转政策概述 (5)3.1.3 土地承包与流转政策的实操指南 (5)3.2 耕地保护与质量提升政策 (6)3.2.1 耕地保护政策概述 (6)3.2.2 耕地质量提升政策概述 (6)3.2.3 耕地保护与质量提升政策的实操指南 (6)3.3 农村宅基地政策 (6)3.3.1 宅基地政策概述 (6)3.3.2 宅基地使用权流转政策概述 (6)3.3.3 农村宅基地政策的实操指南 (6)第4章粮食安全政策 (7)4.1 粮食生产支持政策 (7)4.1.1 农业补贴政策 (7)4.1.2 农业科技支持政策 (7)4.1.3 农田水利基础设施建设政策 (7)4.2 粮食储备与调控政策 (7)4.2.1 粮食储备政策 (7)4.2.2 粮食市场调控政策 (7)4.2.3 粮食应急预案 (7)4.3 粮食流通与贸易政策 (7)4.3.1 粮食流通政策 (8)4.3.2 粮食贸易政策 (8)4.3.3 粮食市场准入与监管政策 (8)4.3.4 农业国际合作与交流 (8)第5章农业产业结构调整 (8)5.1 农业产业结构现状与问题 (8)5.2 农业产业结构调整方向与政策 (9)5.3 优势特色产业发展政策 (9)第6章农村产业融合发展政策 (9)6.1 农村产业融合发展现状与趋势 (9)6.2 农村产业融合发展政策支持 (10)6.3 农村产业融合发展案例解析 (10)第7章农业生态环境保护政策 (10)7.1 农业生态环境保护现状与挑战 (10)7.1.1 农业生态环境保护现状 (11)7.1.2 农业生态环境保护挑战 (11)7.2 农业生态环境保护政策体系 (11)7.2.1 法律法规政策 (11)7.2.2 经济政策 (11)7.2.3 技术政策 (11)7.3 农业生态环境保护政策实施与监管 (11)7.3.1 政策宣传与培训 (12)7.3.2 政策实施与评估 (12)7.3.3 政策监管与执法 (12)第8章农村扶贫开发政策 (12)8.1 农村扶贫开发觉状与目标 (12)8.1.1 现状概述 (12)8.1.2 目标定位 (12)8.2 农村扶贫开发政策体系 (12)8.2.1 政策框架 (12)8.2.2 政策措施 (12)8.3 农村扶贫开发政策实施与评估 (13)8.3.1 政策实施 (13)8.3.2 政策评估 (13)第9章农业国际合作与贸易政策 (13)9.1 农业国际合作现状与趋势 (13)9.2 农业贸易政策与措施 (14)9.3 农业国际合作与贸易政策展望 (14)第10章农业政策实操指南 (15)10.1 农业政策申报与审批流程 (15)10.1.1 政策申报准备 (15)10.1.2 政策申报途径 (15)10.1.3 政策审批流程 (15)10.2 农业政策实施与监管要点 (15)10.2.1 政策实施计划 (15)10.2.2 政策实施监管 (15)10.2.3 政策评估与调整 (16)10.3 农业政策利用与创新发展策略 (16)10.3.1 政策利用策略 (16)10.3.2 政策创新发展策略 (16)第1章农业政策概述1.1 农业政策的发展历程农业政策是国家对农业发展进行宏观调控的重要手段。

智慧农业智慧农场发展计划第1章引言 (4)1.1 研究背景 (4)1.2 研究目的 (4)1.3 研究方法 (4)第2章智慧农业概述 (5)2.1 智慧农业的定义与特征 (5)2.2 智慧农业的发展历程 (5)2.3 智慧农业的关键技术 (6)第3章智慧农场规划与设计 (6)3.1 智慧农场规划原则 (6)3.1.1 整体性原则:智慧农场规划应充分考虑地形、气候、土壤、水资源等自然条件,实现农业生产与生态环境的和谐共生。

(6)3.1.2 高效性原则:以提高农业生产效率为核心,运用智能化技术手段,降低生产成本,提高农产品产量和品质。

(6)3.1.3 绿色环保原则:遵循循环农业、低碳农业的理念,减少化肥、农药使用,提高资源利用率,保护生态环境。

(7)3.1.4 智能化原则:运用物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术,实现农业生产全过程的智能化管理。

(7)3.1.5 可持续发展原则:充分考虑农业资源的合理配置,提高农业生产系统的抗风险能力,实现农业可持续发展。

(7)3.2 智慧农场功能区域划分 (7)3.2.1 生产区:包括作物种植区、畜牧养殖区、水产养殖区等,实现农业生产的高效、绿色、智能化。

(7)3.2.2 管理区:设立农业生产管理指挥中心,负责农业生产调度、数据监控、信息发布等。

(7)3.2.3 研发区:设立农业技术研发中心,开展新品种、新技术、新设备的研发和推广。

(7)3.2.4 展示区:展示智慧农业的发展成果,开展农业科普教育,提高公众对智慧农业的认识。

(7)3.2.5 服务区:提供农业技术咨询、农产品加工、仓储物流等服务,促进农业产业链的延伸。

(7)3.3 智慧农场基础设施设计 (7)3.3.1 智能监控系统:建设包括气象、土壤、作物生长、病虫害防治等在内的全方位监测系统,实现农业生产数据的实时收集、分析和处理。

(7)3.3.2 智能灌溉系统:根据作物生长需求、土壤湿度、气象条件等因素,实现自动化、精准化的灌溉。

《农业生态学》课程笔记第一章绪论一、农业生态学的概念与内涵1. 定义:农业生态学是研究农业生态系统结构、功能、过程及其调控与管理的一门学科,它涉及生物学、生态学、土壤学、气象学、植物保护学等多个领域。

2. 内涵:- 农业生态系统:指在一定区域内,由农业生物群体与其环境相互作用、相互依存而形成的统一整体。

- 农业生态学的研究对象:不仅包括农业生产的生物要素,如农作物、畜禽、渔业等,还包括非生物要素,如土壤、气候、水、肥料等。

- 农业生态学的研究目标:旨在实现农业生产的高效、持续、稳定和生态平衡。

二、农业生态学的发展历程1. 传统农业阶段:- 特点:以人力和畜力为主,依赖自然条件,农业生产技术水平较低。

- 代表性技术:轮作、休耕、有机肥料使用等。

2. 现代农业阶段:- 特点:大量使用化肥、农药、农业机械等,追求产量最大化。

- 问题:资源过度消耗、环境污染、生态破坏等。

3. 可持续农业阶段:- 特点:强调农业与生态环境的协调发展,实现农业可持续发展。

- 目标:提高农业生产效率,保护生态环境,保障食物安全。

三、农业生态学的研究方法与技术1. 观察法:- 实地调查:对农业生态系统的组成、结构和功能进行直接观察。

- 长期定位观测:对农业生态系统的动态变化进行长期跟踪。

2. 实验法:- 田间试验:通过设置不同处理,研究农业生态系统的响应机制。

- 模拟实验:在受控条件下,模拟农业生态过程,探讨其内在规律。

3. 数学模型法:- 建模方法:系统动力学模型、线性规划模型、非线性模型等。

- 应用:预测农业生态系统的变化趋势,优化农业生产结构。

4. 信息技术:- 遥感技术:获取农业生态系统的空间分布信息。

- GIS:分析农业生态系统的空间格局和时空变化。

- GPS:定位农业生态系统的具体位置。

5. 系统分析法:- 系统理论:分析农业生态系统的整体性和层次性。

- 系统工程:设计和管理农业生态系统,提高其整体功能。

四、农业生态学的研究内容1. 农业生态系统的结构:- 生物种群:研究种群的数量、分布、动态和遗传多样性。

八年级粤教版地理农业教学教案第一章:农业发展概述1.1 农业的定义与重要性1.2 农业的发展历程1.3 我国农业的发展现状与挑战1.4 农业可持续发展的重要性第二章:农业生产要素2.1 土地资源与农业2.2 水资源与农业2.3 气候条件与农业2.4 农业生物技术第三章:主要农作物种植3.1 水稻种植技术与管理3.2 小麦种植技术与管理3.3 玉米种植技术与管理3.4 蔬菜种植技术与管理第四章:畜牧业发展4.1 畜牧业概述4.2 主要牲畜的养殖技术4.3 畜牧业疾病防控4.4 畜牧业可持续发展第五章:农业产业化与现代农业5.1 农业产业化的概念与意义5.2 农业产业化经营模式5.3 现代农业发展特点5.4 我国现代农业发展现状与展望第六章:农业灾害与防治6.1 农业灾害的类型与影响6.2 病虫害防治技术6.3 农业自然灾害的应对6.4 农业保险与风险管理第七章:农业政策与支持体系7.1 农业政策的意义与作用7.2 我国农业政策的主要内容7.3 农业支持体系的建设7.4 农业补贴与市场调控第八章:农产品加工与流通8.1 农产品加工的意义与方法8.2 农产品流通与市场渠道8.3 农产品质量安全与检测8.4 农产品品牌建设与营销第九章:农业区域发展与特色农业9.1 农业区域发展的战略与规划9.2 特色农业的发展与优势9.3 农业集群与产业链发展9.4 农业区域品牌的打造与推广第十章:农业与环境10.1 农业与环境的关系10.2 农业生态环境保护与建设10.3 农业可持续发展策略10.4 现代农业与生态文明建设第十一章:农村经济与发展11.1 农村经济的概念与构成11.2 农村经济发展的途径与模式11.3 农村扶贫与精准扶贫政策11.4 农村产业融合与乡村振兴第十二章:农业科技与创新12.1 农业科技创新的意义与作用12.2 现代农业科技的主要成果12.3 农业科技推广与应用12.4 农业科技的国际合作与交流第十三章:农业文化遗产与乡村旅游13.1 农业文化遗产的价值与保护13.2 农业文化遗产的利用与传承13.3 乡村旅游的发展与模式13.4 农业文化遗产与乡村旅游的融合发展第十四章:农业经济全球化14.1 农业经济全球化的影响与挑战14.2 我国农业参与全球化的现状与策略14.3 国际农产品贸易规则与政策14.4 农业对外合作与贸易的风险管理第十五章:未来农业的展望15.1 未来农业的发展趋势15.2 农业现代化的目标与路径15.3 农业创新与绿色发展的结合15.4 培养新型农业经营主体的策略重点和难点解析本文主要介绍了八年级粤教版地理农业教学教案,共包含十五个章节。

农业政策解读与操作方案第1章农业政策概述 (3)1.1 农业政策发展历程 (3)1.2 农业政策的现状与趋势 (3)第2章农业政策目标与原则 (4)2.1 农业政策目标 (4)2.2 农业政策原则 (4)2.3 农业政策与其他政策的协调 (5)第3章农业支持政策 (5)3.1 农业补贴政策 (5)3.1.1 补贴对象与范围 (5)3.1.2 补贴种类与标准 (6)3.1.3 补贴发放与管理 (6)3.2 农业金融政策 (6)3.2.1 农业信贷政策 (6)3.2.2 农业保险政策 (6)3.2.3 农业投资政策 (6)3.3 农业保险政策 (6)3.3.1 保险品种与范围 (6)3.3.2 保险费率与补贴 (7)3.3.3 保险理赔与监管 (7)3.3.4 保险产品创新 (7)第4章农村土地政策 (7)4.1 土地承包与流转政策 (7)4.1.1 政策概述 (7)4.1.2 政策内容 (7)4.2 土地征收与补偿政策 (7)4.2.1 政策概述 (7)4.2.2 政策内容 (7)4.3 农村土地制度改革 (8)4.3.1 政策概述 (8)4.3.2 政策内容 (8)第5章农业产业结构调整政策 (8)5.1 农业产业结构调整的背景与意义 (8)5.2 产业结构调整政策的主要内容 (9)5.3 农业产业发展政策 (9)第6章农业科技政策 (9)6.1 农业科技创新政策 (9)6.1.1 政策目标 (10)6.1.2 政策措施 (10)6.2 农业技术推广政策 (10)6.2.1 政策目标 (10)6.3 农业信息化政策 (10)6.3.1 政策目标 (11)6.3.2 政策措施 (11)第7章农产品质量安全政策 (11)7.1 农产品质量安全监管体系 (11)7.1.1 监管机构设置 (11)7.1.2 监管法规与政策 (11)7.1.3 监管措施 (11)7.2 农产品质量安全标准体系 (11)7.2.1 标准制定 (11)7.2.2 标准实施与监督 (12)7.2.3 标准修订与更新 (12)7.3 农产品质量安全追溯体系 (12)7.3.1 追溯制度建设 (12)7.3.2 追溯系统建设 (12)7.3.3 追溯体系运行与监管 (12)第8章农村环境保护政策 (12)8.1 农村生态环境保护政策 (12)8.1.1 严格农村生态环境保护制度 (12)8.1.2 农村生态红线政策 (12)8.1.3 生态补偿政策 (13)8.1.4 农村生态环境保护工程 (13)8.2 农村环境治理政策 (13)8.2.1 农村生活垃圾治理政策 (13)8.2.2 农村生活污水治理政策 (13)8.2.3 农业面源污染治理政策 (13)8.2.4 畜禽养殖污染治理政策 (13)8.3 生态农业发展政策 (13)8.3.1 生态农业产业发展政策 (13)8.3.2 生态农业技术创新与推广政策 (13)8.3.3 生态农业试点示范政策 (14)8.3.4 生态农业金融支持政策 (14)第9章农村人力资源政策 (14)9.1 农村教育培训政策 (14)9.1.1 政策目标 (14)9.1.2 政策措施 (14)9.2 农村劳动力转移就业政策 (14)9.2.1 政策目标 (14)9.2.2 政策措施 (15)9.3 农村人才引进与培养政策 (15)9.3.1 政策目标 (15)9.3.2 政策措施 (15)第10章农业政策实施与评估 (15)10.1.1 政策传导机制 (15)10.1.2 政策执行主体 (15)10.1.3 政策实施保障措施 (16)10.1.4 政策实施监测与反馈 (16)10.2 农业政策评估体系与方法 (16)10.2.1 评估目标与原则 (16)10.2.2 评估指标体系 (16)10.2.3 评估方法 (16)10.2.4 评估程序与流程 (16)10.3 农业政策优化与调整建议 (16)10.3.1 政策目标调整 (16)10.3.2 政策措施优化 (16)10.3.3 政策资源配置 (16)10.3.4 政策实施机制完善 (17)10.3.5 政策评估体系改进 (17)第1章农业政策概述1.1 农业政策发展历程农业政策作为国家宏观经济政策的重要组成部分,始终伴我国农业发展的各个阶段。

《农业生态与环境保护》课程标准一、课程概况注:课程类别填公共基础课、专业基础课、专业核心课、岗位方向课。

二、专业对课程要求设施农业技术专业培养学生的目标是适应经济社会发展和文化传承创新需要,掌握设施作物生产、管理、经营的基础理论、基本知识,具备设施作物生产、经营、管理能力,面向设施园艺作物生产及示范、设施运行维护管理及园艺产品采后处理和推广等岗位(群)“会生产、能经营、懂管理”的德智体美全面发展、具有可持续发展能力的高端技能型专门人才。

《农业生态与环境保护》是高等职业技术学院植物生产、加工类专业的主要专业选修课之一,从农业生态学和农业环境保护两大应用领域来分析农业生态系统的基本原理和基本规律,通过对农业生态系统的科学管理和合理调控,以实现农业的可持续发展,是直接服务于生产的应用性科学。

通过本课程的授课,可以丰富学生的知识结构和提升学生的综合素质以及实际应用能力。

三、课程培养目标总体目标《农业生态与环境保护》是高等职业技术学院园艺、植物保护、食品加工、食品检验、现代农业等相关专业的一门专修课。

本课程的教学目的是:通过教学和实践,使学生明确农业生态与环境保护的性质和任务,较好的掌握农业生态与环境保护的基本理论和基本方法,为今后的专业课打下良好的基础。

本课程其有较强的理论性和实践性,在教学中,必须紧密联系实际,突出重点,加强基础知识和基本理论的讲授,重视讲练结合,适当培养学生的实际操作能力。

向学生讲授生态学的概念、产生及发展、学科体系,让学生认识、理解农业生态学能广泛指导解决农业发展过程中的生态问题,科学处理人与自然的关系。

提高学生的农业生态意识,树立科学发展观。

紧密联系生产实际,培养学生系统分析问题,解决问题的能力。

知识目标农业生态系统的组成和特点、农业生态系统的结构、农业生态系统的功能、农业生态系统中的生物与环境、农业生态系统的调节与控制、农业生态工程、农业生态系统与农业发展、农业资源的利用与保护、农业环境问题、农业环境污染及防治、农业环境管理。

必修二农业试讲摘要:一、农业的定义和重要性二、我国农业的发展历程三、主要农作物及其分布四、农业生产技术的发展五、我国农业政策的演变六、农业可持续发展正文:农业是人类社会的基础产业,关系到国计民生。

本文将从农业的定义和重要性、我国农业的发展历程、主要农作物及其分布、农业生产技术的发展、我国农业政策的演变以及农业可持续发展等方面进行阐述。

农业是指人类在土地上种植、培育、收获农作物,以及养殖、捕捞、采集等活动。

农业对于保障国家粮食安全、促进经济发展、维护生态环境等方面具有重要意义。

我国农业发展经历了传统农业时期和现代农业时期。

传统农业时期以自给自足为主,生产方式落后。

现代农业时期,我国农业取得了长足的发展,粮食产量不断提高,农业产值持续增长。

未来农业发展趋势将更加注重科技、绿色、品牌、质量等方面。

我国地域辽阔,气候多样,因此农作物种类繁多,分布具有地域特色。

粮食作物主要包括水稻、小麦和玉米,经济作物有棉花、油菜籽、糖料作物等,蔬菜作物则种类繁多,地域特色明显。

农业生产技术的发展经历了从传统到现代的转变。

传统农业生产技术主要包括精耕细作、轮作休耕等。

现代农业生产技术则以育种技术、种植技术、农业机械化等为代表,大大提高了农业产量和生产效率。

我国农业政策的演变经历了土地改革、农业合作化、家庭联产承包责任制等阶段。

当前农业政策主要包括农业补贴政策、农业税收政策、农业支持保护政策等,旨在促进农业发展,保障农民利益。

农业可持续发展是实现我国农业长远发展的关键。

要实现农业可持续发展,必须合理利用资源,保护生态环境,满足市场需求,发挥科技创新和人才培养的支撑作用。

高中地理农业发展教案总汇第一章:农业发展的概述1.1 农业的定义和重要性1.2 农业的发展历程1.3 农业发展的影响因素1.4 农业发展的重要性第二章:农业发展的技术进步2.1 农业技术的演变2.2 农业科技的现状与趋势2.3 农业技术进步对农业发展的影响2.4 农业技术进步的挑战与机遇第三章:农业发展的经济因素3.1 农业与经济发展的关系3.2 农业市场与农产品价格3.3 农业政策与农业支持体系3.4 农业发展的经济效益分析第四章:农业发展的社会因素4.1 农民权益与社会保障4.2 农业劳动力问题4.3 农业发展与农村社会稳定4.4 农业发展与乡村治理第五章:农业发展的生态环境因素5.1 农业与环境的关系5.2 农业发展与生态环境保护5.3 农业可持续发展策略5.4 农业循环经济的发展第六章:农业发展的区域差异6.1 区域农业发展的影响因素6.2 我国不同地区的农业特点6.3 区域农业发展的战略选择6.4 农业区域布局与产业结构优化第七章:主要农作物种植技术7.1 粮食作物的种植技术7.2 经济作物的种植技术7.3 种植技术的创新与发展7.4 农作物种植技术的应用与推广第八章:畜牧业发展及其影响8.1 畜牧业在农业发展中的地位8.2 畜牧业发展现状与问题8.3 畜牧业技术创新与管理8.4 畜牧业发展对农业及环境的影响第九章:农业水资源利用与管理9.1 农业水资源的重要性9.2 农业水资源的利用技术9.3 农业水资源管理策略9.4 农业节水灌溉与水资源保护第十章:农业政策与农业发展10.1 农业政策对农业发展的影响10.2 我国农业政策的历史与现状10.3 农业政策的选择与评价10.4 农业政策对农业发展的启示与建议第十一章:农业灾害与农业生产风险管理11.1 农业灾害的类型与影响11.2 农业生产风险的识别与评估11.3 农业生产风险管理策略11.4 农业保险与灾害救助体系第十二章:农业产业化与农业企业经营12.1 农业产业化的概念与意义12.2 农业产业化经营的模式与特点12.3 农业企业的经营与管理12.4 农业产业化与农业现代化的关系第十三章:农业科技推广与农民培训13.1 农业科技推广的重要性13.2 农业科技推广体系与机制13.3 农民培训与农业技能提升13.4 农业科技推广与农民增收的关系第十四章:农业对外合作与国际农业市场14.1 农业对外合作的形式与内容14.2 国际农业市场的现状与趋势14.3 我国农业的国际竞争力14.4 农业国际贸易与政策分析第十五章:农业的未来发展展望15.1 农业发展的机遇与挑战15.2 农业现代化的目标与路径15.3 农业科技创新与绿色发展15.4 农业发展对高中生职业规划的启示重点和难点解析重点:1. 农业的定义、重要性及发展历程。