人教版高中化学选修3 物质结构与性质 第一章 第二节 原子结构与元素的性质(第2课时)

- 格式:ppt

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:33

高中化学 <<选修3物质结构与性质>>教材分析

物质结构理论是现代化学的重要组成部分,也是医学、生命科学,材料科学、环境科学、能源科学、信息科学的重要基础。

它揭示了物质构成的奥秘。

物质结构与性质的关系,有助于人们理解物质变化的本质,预测物质的性质,为分子设计提供科学依据

在本课程模块中,我们将从原子、分子水平上认识物质构成的规律,以微粒之间不同的作用力为线索,侧重研究不同类型物质的有关性质,帮助高中学生进一步丰富物质结构的知识,提高分析问题和解决问题的能力。

一、模块的功能

高中化学选修3是在在必修课程基础上为满足学生的不同需要而设置的。

我省理工方向的学生必须选修本模块,它是学业水平考试和高考的内容。

本模块选修课程旨在让学生了解人类探索物质结构的重要意义和基本方法,研究物质构成的奥秘,认识物质结构与性质之间的关系,提高分析问题和解决问题的能力。

二、模块的课程目标

通过本课程模块的学习,学生应主要在以下几个方面得到发展:

1.从科学家探索物质构成奥秘的史实中体会科学探究的过程和方法,增强学习化学的兴趣;

2.进一步形成有关物质结构的基本观念,初步认识物质的结构与性质之间的关系;

3.能从物质结构决定性质的视角解释一些化学现象,预测物质的有关性质;

4.在理论分析和实验探究过程中学习辩证唯物主义的方法论,逐步形成科学的价值观。

三、模块的内容标准及学习要求

学习要求分为基本要求和发展要求:

基本要求:全体学生应在本节学习时掌握。

发展要求:有条件的学生可在选修3结束时掌握。

节。

第二节原子结构与元素的性质一、教材分析本节课是人教版化学选修3第一章第二节的教学内容,是在必修2第一章《物质结构元素周期律》, 选修3第一章第一节《原子结构》基础上进一步认识原子结构与元素性质的关系。

本节教学内容分为两部分:第一部分在复习原子结构及元素周期表相关知识的基础上,从原子核外电子排布的特点出发,结合元素周期表进一步探究元素在周期表中的位置与原子结构的关系。

第二部分在复习元素的核外电子排布、元素的主要化合价、元素的金属性与非金属性变化的基础上,进一步从原子半径、电离能以及电负性等方面探究元素性质的周期性变化规律。

本节教学需要三个课时,本教学设计是第一课时的内容。

总的思路是通过复习原子结构及元素周期表的相关知识引入新知识的学习,然后设置问题引导学生进一步探究原子结构与元素周期表的关系,再结合教材中的“科学探究”引导学生进行问题探究,最后在学生讨论交流的基础上,总结归纳元素的外围电子排布的特征与元素周期表结构的关系。

根据新课标的要求,本人在教学的过程中采用探究法,坚持以人为本的宗旨,注重对学生进行科学方法的训练和科学思维的培养,提高学生的逻辑推理能力以及分析问题、解决问题、总结规律的能力。

二、教学重点1、原子结构与元素周期表的关系及原子核外电子排布的周期性变化。

2、电离能得定义及与原子结构之间的关系。

3、电负性及其意义。

三、教学难点1、电离能得定义及与原子结构之间的关系2、电离能得定义及与原子结构之间的关系3、电负性的应用。

四、教学方法复习法、延伸归纳法、讨论法、引导分析法1. 可以以问题思考的形式复习原子结构、元素周期律和元素周期表的相关知识,引导学生从元素原子核外电子排布特征的角度进一步认识、理解原子结构与元素在周期表中位置的关系。

2. 对于电离能和电负性概念的教学,应突出电离能、电负性与元素性质间的关系。

在了解电离能概念和概念要点的基础上,重点引导学生认识、理解元素电离能与元素性质间的关系。

第3课时元素周期律(二)一、电负性1.有关概念与意义(1)键合电子:元素相互化合时,原子中用于形成化学键的电子称为键合电子。

(2)电负性:用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。

电负性越大,对键合电子的吸引力越大。

(3)电负性大小的标准,以氟的电负性为4.0作为相对标准。

2.递变规律(1)同周期,自左到右,元素的电负性逐渐增大,元素的非金属性逐渐增强、金属性逐渐减弱。

(2)同主族,自上到下,元素的电负性逐渐减小,元素的金属性逐渐增强、非金属性逐渐减弱。

3.应用(1)判断元素的金属性和非金属性及其强弱①金属的电负性一般小于1.8,非金属的电负性一般大于1.8,而位于非金属三角区边界的“类金属”(如锗、锑等)的电负性则在1.8左右,它们既有金属性,又有非金属性。

②金属元素的电负性越小,金属元素越活泼;非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼。

(2)判断元素的化合价①电负性数值小的元素在化合物中吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值。

②电负性数值大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。

(3)判断化合物的类型如H的电负性为2.1,Cl的电负性为3.0,Cl的电负性与H的电负性之差为3.0-2.1=0.9<1.7,故HCl为共价化合物;如Al的电负性为1.5,Cl的电负性与Al的电负性之差为3.0-1.5=1.5<1.7,因此AlCl3为共价化合物;同理,BeCl2也是共价键形成的共价化合物。

特别提醒电负性之差大于1.7的元素不一定都形成离子化合物,如F的电负性与H的电负性之差为1.9,但HF为共价化合物。

例1(2018·北京朝阳区期中)下列说法不正确的是()A.ⅠA族元素的电负性从上到下逐渐减小,而ⅦA族元素的电负性从上到下逐渐增大B.电负性的大小可以作为衡量元素的金属性和非金属性强弱的尺度C.元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强D.NaH的存在能支持可将氢元素放在ⅦA族的观点【考点】元素的电负性【题点】电负性的含义及变化规律答案A解析同主族自上而下元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,电负性逐渐减小,A项不正确;电负性的大小可以作为衡量元素的金属性和非金属性强弱的尺度,B项正确;电负性越大,原子对键合电子的吸引力越大,C项正确;NaH中H为-1价,与卤素相似,能支持可将氢元素放在ⅦA族的观点,D项正确。

高中化学《选修三物质结构与性质》知识归纳选修三《物质结构与性质》是高中化学课程中的一本重要教材。

本书主要介绍了物质的结构与性质的关系,以及有机化合物、配位化学、无机材料等内容。

下面是关于该教材的知识归纳。

第一章物质的结构和性质1.物质的微观结构:原子、离子和分子是物质的微观结构。

2.物质的宏观性质:密度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性等是物质的宏观性质。

3.物质的宏观性质与微观结构的关系:物质的性质与其微观结构相关,如金属的导电性、晶体的硬度等。

第二章有机化合物的结构和性质1.有机化合物的元素组成:有机化合物主要由碳、氢和少量氧、氮、硫等元素组成。

2.有机化合物的结构:有机化合物由分子构成,分子由原子通过共价键连接。

3.有机化合物的性质:有机化合物具有燃烧性、酸碱性、氧化还原性、流动性、挥发性等特性。

4.有机物的分类:根据分子中所含的官能团,有机物可分为醇、酮、醛、酸、酯、醚、芳香化合物等不同类型。

第三章有机反应与有机合成1.有机反应的定义:有机反应是指有机化合物在适当条件下发生变化,形成具有新性质的有机化合物。

2.脱水反应:脱水反应是指有机化合物中的水分子与有机分子发生反应,生成新的有机化合物。

3.氢化反应:氢化反应是指有机化合物中的氢气与有机分子发生反应,生成新的有机化合物。

4.酸碱催化:酸碱催化是指在酸碱存在的条件下,有机化合物的反应速率增加。

第四章金属配合物1.配位化合物的概念:配位化合物是指由一个或多个给体与一个或多个受体之间通过配位键结合形成的化合物。

2.配位键:配位键是指由配体中的一个或多个电子对与金属离子形成的共价键。

3.配位数:配位数是指一个金属离子周围配位体的数目。

4.配位化合物的性质:配位化合物具有明显的颜色、溶解度、稳定性等特性。

第五章无机材料1.无机材料的分类:无机材料可分为金属材料、非金属材料和无机非金属材料。

2.无机材料的性质:金属材料具有导电性、延展性、塑性等特性;非金属材料主要用于绝缘材料、陶瓷材料等;无机非金属材料具有耐高温、耐腐蚀等特性。

可编辑修改精选全文完整版第一章原子结构与性质本章说明本章在学生已有原子结构知识的基础上,进一步深入研究了原子结构,简述了构造原理及运用构造原理进行原子核外电子排布;运用电子云的概念,图文并茂地描述了原子轨道。

在比较系统而深入介绍原子结构知识的基础上,使学生比较容易理解元素周期表的结构及元素周期律的知识,为后续章节内容的学习奠定了基础。

本章内容比较抽象,易成为学习难点。

作为本书的第一章,教材从内容和形式上都比较注意激发和保持学生的学习兴趣,注重培养学生的化学学科核心素养。

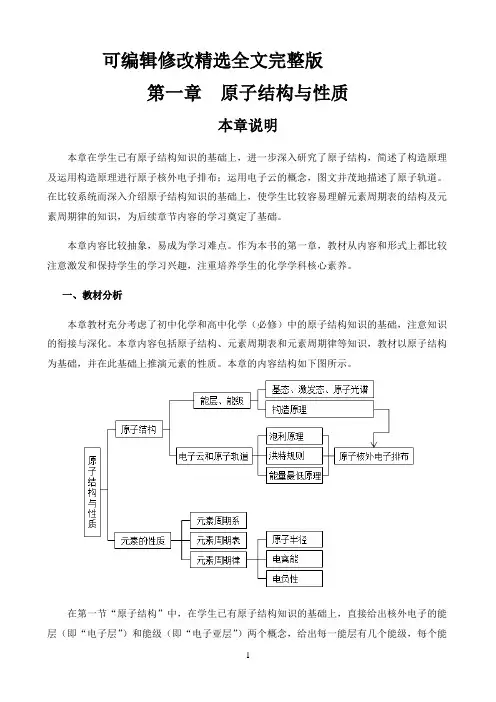

一、教材分析本章教材充分考虑了初中化学和高中化学(必修)中的原子结构知识的基础,注意知识的衔接与深化。

本章内容包括原子结构、元素周期表和元素周期律等知识,教材以原子结构为基础,并在此基础上推演元素的性质。

本章的内容结构如下图所示。

在第一节“原子结构”中,在学生已有原子结构知识的基础上,直接给出核外电子的能层(即“电子层”)和能级(即“电子亚层”)两个概念,给出每一能层有几个能级,每个能级最多可以容纳的电子数,并在能级的基础上引出原子的基态和激发态,以及原子光谱。

有了能层和能级的概念,教材直接给出构造原理,并根据构造原理进行核外电子排布。

这样一来,教材中没有出现四个量子数的概念,降低了学习难度。

构造原理是一个经验规律,构造原理直接给出了原子核外电子排布的次序。

该节在描述原子核外电子的运动状态时,借助电子云的概念,形象地引出了原子轨道。

有了原子轨道的概念,运用原子轨道对原子核外电子的排布作进一步研究,进而介绍了泡利原理和洪特规则,以及能量最低原理。

在第二节“原子结构与元素的性质”中,首先,从元素周期律、元素周期系的角度说起元素周期表,然后,根据构造原理得出的核外电子排布,解释了元素周期系的基本结构,再通过“探究”栏目要求学生进一步认识元素周期表的结构。

关于元素周期律,教材重点讨论原子半径、电离能和电负性的周期性变化。

另外,多样化的图表是本章在呈现方式上的特点。

《原子结构与元素的性质》教案一、教学内容本节课是人教版化学选修3第一章第二节的教学内容,是在必修2第一章《物质结构元素周期律》, 选修3第一章第一节《原子结构》基础上进一步认识原子结构与元素性质的关系;并为后面选修3第二章《分子结构与性质》做好铺垫。

根据新课标的要求,本节课是选修内容,是在必修的基础上的一个提升。

但根据高中化学考纲,本部分内容在高考的选考大题中出现。

本节教学内容分为两部分:第一部分在复习原子结构及元素周期表相关知识的基础上,从原子核外电子排布的特点出发,结合元素周期表进一步探究元素在周期表中的位置与原子结构的关系。

第二部分在复习元素的核外电子排布、元素的主要化合价、元素的金属性与非金属性变化的基础上,进一步从原子半径、电离能以及电负性等方面探究元素性质的周期性变化规律。

本节教学需要三个课时,本教学设计是第一课时的内容。

二、教学对象分析1、知识技能方面:学生已学习了原子结构及元素周期表的相关知识和元素的核外电子排布、元素的主要化合价、元素的金属性与非金属性变化,具备了学习本节教学内容的基本理论知识,有一定的知识基础,但由于所教班级为平行班,学生基础比较差,必修二的内容还不够熟练,在新课之前还需要复习。

2、学习方法方面:在必修2第一章《物质结构元素周期律》的学习过程中已经初步掌握了理论知识的学习方法──逻辑推理法、抽象思维法、总结归纳法,具有一定的学习方法基础。

三、设计思想总的思路是通过复习原子结构及元素周期表的相关知识引入新知识的学习,然后设置问题引导学生进一步探究原子结构与元素周期表的关系,再结合教材中的“科学探究”引导学生进行问题探究,最后在学生讨论交流的基础上,总结归纳元素的周期和族的划分。

根据新课标的要求,本人在教学的过程中采用讨论法、引导分析法,坚持学生为主体的宗旨,注重对学生进行科学方法的训练和科学思维的培养,提高学生的逻辑推理能力以及分析问题、解决问题、总结规律的能力。

高中化学选修三_教师用书(人教版)本书根据教育部制订的《普通高中化学课程标准(实验)》和人民教育出版社、课程教材研究所化学课程教材研究开发中心编著的《普通高中课程标准实验教科书物质结构与性质(选修3)》的内容和要求编写的,供使用该书的高中化学教师教学时参考。

全书按教科书的章节顺序编排,每章包括本章说明、教学建议和教学资源三个部分。

本章说明是按章编写的,包括教学目标、内容分析和课时建议。

教学目标指出本章在知识与技能、过程与方法和情感态度与价值观等方面所要达到的目标要求;内容分析从地位和功能、内容的选择与呈现以及内容结构等方面对全章内容做出分析;课时建议则是建议本章的教学课时。

教学建议是分节编写的,包括教学设计、活动建议、问题交流和习题参考答案。

教学设计对各节的内容特点、重点和难点、具体教学建议等作了较详细的分析,并提供了一些教学方案供参考。

活动建议是对“科学探究”“实验”等学生活动提出具体的指导和建议。

问题交流是对“学与问”“思考与交流”等栏目所涉及的有关问题给予解答或提示。

习题参考答案则是对各节后的习题和每章的复习题给予解答或提示。

教学资源是按章编写的,主要编入一些与本章内容有关的教学资料、疑难问题解答,以及联系实际、新的科技信息和化学史等内容,以帮助教师更好地理解教科书,并在教学时参考。

由于时间仓促,本书的内容难免有不妥之处,希望广大教师和教学研究人员提出意见和建议,以便修订改进。

本书编写者:吴国庆、李俊、徐伟念、王建林、郑忠斌、胡晓萍、陈学英、王乾(按编写顺序)本书审定者:李文鼎、王晶责任编辑:李俊责任绘图:李宏庆人民教育出版社课程教材研究所化学课程教材研究开发中心2005年6月第一章原子结构与性质本章说明教学建议第一节原子结构第二节原子结构与元素的性质教学资源第二章分子结构与性质本章说明教学建议第一节共价键第二节分子的立体结构第三节分子的性质教学资源第三章晶体结构与性质本章说明教学建议第一节晶体的常识第二节分子晶体与原子晶体第三节金属晶体第四节离子晶体教学资源第二章分子结构与性质单元一、教学目标1. 知道共价键的主要类型σ键和π键,能用键参数——键能、键长、键角等说明简单分子的某些性质;能举例说明“等电子原理”的含义及应用。

高中化学选修3知识点全部归纳(物质的结构与性质)第一章原子结构与性质。

一、认识原子核外电子运动状态,了解电子云、电子层(能层)、原子轨道(能级)的含义.1.电子云:用小黑点的疏密来描述电子在原子核外空间出现的机会大小所得的图形叫电子云图.离核越近,电子出现的机会大,电子云密度越大;离核越远,电子出现的机会小,电子云密度越小.电子层(能层):根据电子的能量差异和主要运动区域的不同,核外电子分别处于不同的电子层。

原子由里向外对应的电子层符号分别为K、L、M、N、O、P、Q。

原子轨道(能级):处于同一电子层的原子核外电子,也可以在不同类型的原子轨道上运动,分别用s、p、d、f表示不同形状的轨道,s轨道呈球形、p轨道呈纺锤形,d轨道和f轨道较复杂。

各轨道的伸展方向个数依次为1、3、5、7.2.(构造原理)了解多电子原子中核外电子分层排布遵循的原理,能用电子排布式表示1~36号元素原子核外电子的排布.(1)。

原子核外电子的运动特征可以用电子层、原子轨道和自旋方向来进行描述。

在含有多个核外电子的原子中,不存在运动状态完全相同的两个电子.(2)。

原子核外电子排布原理。

①。

能量最低原理:电子先占据能量低的轨道,再依次进入能量高的轨道。

②。

泡利不相容原理:每个轨道最多容纳两个自旋状态不同的电子.③.洪特规则:在能量相同的轨道上排布时,电子尽可能分占不同的轨道,且自旋状态相同。

洪特规则的特例:在等价轨道的全充满(p6、d10、f14)、半充满(p3、d5、f7)、全空时(p0、d0、f0)的状态,具有较低的能量和较大的稳定性。

如24Cr [Ar]3d54s1、29Cu [Ar]3d104s1.(3)。

掌握能级交错图和1-36号元素的核外电子排布式。

3。

元素电离能和元素电负性第一电离能:气态电中性基态原子失去1个电子,转化为气态基态正离子所需要的能量叫做第一电离能。

常用符号I1表示,单位为kJ/mol。

(1)。

原子核外电子排布的周期性。