第六章 蛋白质定量和定性分析分解

- 格式:ppt

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:127

蛋白质的定量分析方法1.蛋白质的常规检测方法1.1 凯氏定氮法一种最经典的蛋白质检测方法。

原理:样品中含氮有机化合物与浓硫酸在催化剂作用下共热消化,含氮有机物分解产生氨,氨又与硫酸作用变成硫酸铵。

然后加碱蒸馏放出氨,氨用过量的硼酸吸收,再用盐酸标准溶液滴定求出总氮量换算为蛋白质含量。

优点:范围广泛、测定结果准确、重现性好。

缺点:操作复杂费时、试剂消耗量大。

1.2 双缩脲法常用于需要快速但并不需要十分精确的蛋白质检测。

原理:双缩脲是三分子的脲经180℃左右加热,放出一份子氨后得到的产物,在强碱性溶液中,双缩脲与硫酸铜形成紫色络合物(肽链中的氮原子和铜离子配价结合),称为双缩脲反应。

紫色络合物颜色的深浅和蛋白质浓度成正比,因此可用来测定蛋白质含量。

优点:较快速、干扰物质少、不同蛋白质产生的颜色深浅相近。

缺点:灵敏度差、三羟甲基氨基甲烷、一些氨基酸和EDTA等会干扰该反应。

1.3 Folin酚试剂法原理:与双缩法大体相同,利用蛋白质中的肽键和铜离子结合产生双缩脲反应。

同时也由于Folin酚试剂中的磷钼酸-磷钨酸试剂被蛋白质的酪氨酸和苯丙氨酸残基还原,产生深蓝色的钼蓝和钨蓝的混合物。

在一定条件下,蓝色深度与蛋白的量成正比,由此可测定蛋白质的含量。

优点:灵敏度高、对水溶性的蛋白质含量的测定很有效。

缺点:费时,要精确控制操作时间;Folin酚试剂的配制比较繁琐,且酚类和柠檬酸、硫酸铵、Tris缓冲液、甘氨酸、糖类、甘油、还原剂(二硫代苏糖醇、巯基乙醇)、EDTA和尿素均会干扰反应。

1.4 紫外吸收法原理:蛋白质中的酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸残基使其在280nm处具有紫外吸收,其吸光度与蛋白质含量成正比。

此外,蛋白质溶液在280nm处的吸光值与肽键含量成正比。

利用一定波长下蛋白质溶液的吸光值与蛋白质含量的正比关系可以测定蛋白质含量。

优点:简便、灵敏、快速、不消耗样品,测定后能回收。

缺点:测定蛋白质含量的精确度差、专一性差;干扰物质多,若样品中含有嘌呤、嘧啶等能吸收紫外光的物质会出现较大的干扰。

蛋白质的定量和定性分析方法蛋白质是生物体内最重要的功能分子之一,对于研究生物体的结构和功能具有重要意义。

为了准确地了解蛋白质的含量和性质,在科学研究和实际应用中,我们需要使用定量和定性分析的方法来研究蛋白质。

一、定量分析方法1. 低里德伯法(Lowry method)低里德伯法是一种经典而广泛应用的蛋白质定量方法。

该方法利用蛋白质与碱式铜络合物在碱性条件下反应生成蓝色产物,通过比色法测定溶液的吸光度来计算蛋白质含量。

这是一种灵敏且相对简单的方法,适用于大多数蛋白质样品的定量分析。

2. 比色法(Colorimetric assay)比色法是一种常用的蛋白质定量方法,通过蛋白质与染料的结合来测定蛋白质浓度。

常用的染料有布拉德福蓝(Bradford)、库吉铃蓝(Coomassie Brilliant Blue)、BCA法(Bicinchoninic Acid assay)等。

这些染料与蛋白质结合后形成一种复色物,通过比色法测定溶液的吸光度可以定量分析蛋白质。

比色法具有操作简便、灵敏度高等特点,被广泛应用于蛋白质定量领域。

3. 分子标记法(Molecular tagging method)分子标记法是一种新兴的蛋白质定量方法,利用特定的分子标记物(如荧光染料、放射性示踪剂等)标记蛋白质,然后通过测定标记物的荧光强度或放射性信号来计算蛋白质浓度。

分子标记法具有高灵敏度、高特异性等优点,适用于微量蛋白质的定量测定。

二、定性分析方法1. SDS-PAGE(Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis)SDS-PAGE是一种常用的蛋白质定性分析方法,通过电泳将蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶中分离出来。

在电泳过程中,蛋白质在SDS(十二烷基硫酸钠)的作用下具有相同的电荷密度,只受到大小的限制而移动。

蛋白质在凝胶中的分离程度取决于其分子量大小,可以通过对比标准品的迁移距离来估计样品中蛋白质的相对分子量。

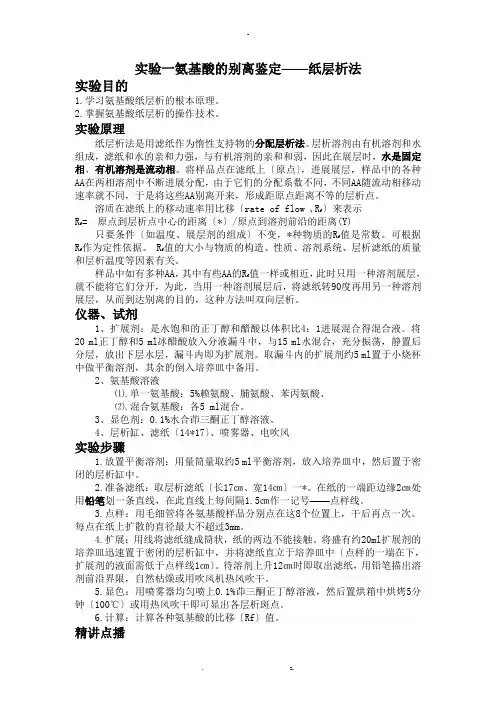

实验一氨基酸的别离鉴定——纸层析法实验目的1.学习氨基酸纸层析的根本原理。

2.掌握氨基酸纸层析的操作技术。

实验原理纸层析法是用滤纸作为惰性支持物的分配层析法。

层析溶剂由有机溶剂和水组成,滤纸和水的亲和力强,与有机溶剂的亲和和弱,因此在展层时,水是固定相,有机溶剂是流动相。

将样品点在滤纸上〔原点〕,进展展层,样品中的各种AA在两相溶剂中不断进展分配,由于它们的分配系数不同,不同AA随流动相移动速率就不同,于是将这些AA别离开来,形成距原点距离不等的层析点。

溶质在滤纸上的移动速率用比移〔rate of flow ,Rf〕来表示Rf= 原点到层析点中心的距离〔*〕/原点到溶剂前沿的距离(Y)只要条件〔如温度、展层剂的组成〕不变,*种物质的Rf值是常数。

可根据R f 作为定性依据。

Rf值的大小与物质的构造、性质、溶剂系统、层析滤纸的质量和层析温度等因素有关。

样品中如有多种AA,其中有些AA的Rf值一样或相近,此时只用一种溶剂展层,就不能将它们分开,为此,当用一种溶剂展层后,将滤纸转90度再用另一种溶剂展层,从而到达别离的目的,这种方法叫双向层析。

仪器、试剂1、扩展剂:是水饱和的正丁醇和醋酸以体积比4:1进展混合得混合液。

将20 ml正丁醇和5 ml冰醋酸放入分液漏斗中,与15 ml水混合,充分振荡,静置后分层,放出下层水层,漏斗内即为扩展剂。

取漏斗内的扩展剂约5 ml置于小烧杯中做平衡溶剂,其余的倒入培养皿中备用。

2、氨基酸溶液⑴.单一氨基酸:5%赖氨酸、脯氨酸、苯丙氨酸、⑵.混合氨基酸:各5 ml混合。

3、显色剂:0.1%水合茚三酮正丁醇溶液。

4、层析缸、滤纸〔14*17〕、喷雾器、电吹风实验步骤1.放置平衡溶剂:用量筒量取约5 ml平衡溶剂,放入培养皿中,然后置于密闭的层析缸中。

2.准备滤纸:取层析滤纸〔长17㎝、宽14㎝〕一*。

在纸的一端距边缘2㎝处用铅笔划一条直线,在此直线上每间隔1.5㎝作一记号——点样线。

蛋白质的检验方法

蛋白质是生命体内重要的组成部分,对于维持生命活动和调节生理功能起着至关重要的作用。

因此,对蛋白质进行检验是十分必要的。

蛋白质的检验方法主要包括定性检验和定量检验两种,下面将分别介绍这两种方法。

定性检验是指通过实验方法来判断样品中是否含有蛋白质。

常用的定性检验方法有:

1. 硫酸沉淀法,将待检样品加入硫酸,再加入硝酸银。

如果有蛋白质存在,会生成白色沉淀。

2. 碱性铜蛋白法,将待检样品加入碱性铜蛋白溶液,如果有蛋白质存在,会生成紫色沉淀。

3. 生物素-亲和素法,利用生物素和亲和素之间的特异性结合来检验蛋白质的存在。

定量检验是指通过实验方法来确定样品中蛋白质的含量。

常用的定量检验方法有:

1. 比色法,利用蛋白质与某种试剂(如布拉德福试剂)发生显色反应,通过比色计或分光光度计测定吸光度,再根据标准曲线来确定蛋白质含量。

2. 琼脂糖凝胶电泳法,通过电泳将待检样品中的蛋白质分离,再利用染色方法来定量分析。

3. 酶标记法,利用酶标记的抗体或配体与待检样品中的蛋白质结合,通过酶的底物来测定蛋白质的含量。

总的来说,蛋白质的检验方法多种多样,可以根据实际需要选择合适的方法进行检验。

在进行蛋白质检验时,需要注意实验条件的控制,避免干扰因素对结果的影响。

同时,也要严格按照操作规程进行操作,确保实验结果的准确性和可靠性。

希望以上介绍的蛋白质检验方法能够对您有所帮助,如果您对蛋白质的检验方法还有其他疑问,欢迎随时咨询。

蛋白质定量与定性分析报告蛋白质定量分析与定性分析报告此次“蛋白质定量分析与定性分析”报告总共包括蛋白定量、蛋白简单定性、蛋白功能定性三个部分组成。

师兄的报告内容翔实,介绍生动,让我受益匪浅。

1. 蛋白质定量分析蛋白质定量分析是确定样品中总蛋白含量,或者某种单一蛋白的含量。

蛋白质的定量分析一般可从三个方面入手,一是基于蛋白质的元素组成特点,二是基于蛋白质的化学显色反应,三是基于蛋白质的光吸收特性。

蛋白质定量分析的方法有:280紫外吸光比色法、经典Bradford与Lowry检测法、BCA(二喹啉加酸)检测法、疏基测定检测法。

280紫外吸光比色法这一方法可用来快速检测溶液中是否含有蛋白质成分及其含量,通常用于柱层分析过程中检测蛋白质的洗脱峰。

如下图,蛋白质中的Trp、Tyr、Cys残基含有共轭双键,在280nm有一紫外吸收高峰。

在一定浓度范围内,蛋白质的A280与其浓度成正比,所以测定蛋白质溶液280nm的光吸收值是分析溶液中蛋白质含量的快速简便的方法。

可以通过A280与A260的差值来计算出蛋白质浓度,如:蛋白质浓度(mg/l)=1.45×A280-0.74×A260。

蛋白质的第二吸收峰在240nm以下,214nm最大,此峰是由肽键引起。

可通过214nm与225nm的差值来计算出蛋白质的含量。

较为精确的公式为: ε(280) (M-1 cm-1)= (#Trp)(5,500) + (#Tyr)(1,490) + (#cystine)(125).1.2 经典Bradford与Lowery检测法1.2.1 Bradford检测法这是一种迅速、可靠的通过染色法测定溶液中蛋白质含量的方法。

该法基于考马斯亮蓝G-250有红、蓝两种不同颜色的形式。

在一定浓度的乙醇及酸性条件下,可配成淡红色溶液,当于蛋白质结合后,产生蓝色化合物,反应迅速而稳。

蓝色复合物在595nm波长处具有最大光吸收值,并与溶液中蛋白质浓度成正比,因此可检测595nm的光吸收值大小计算蛋白的含量。

蛋白质组学定量分析的方法

蛋白质组学定量分析的方法主要有两种:定性分析和定量分析。

1. 定性分析:常用的定性分析方法有蛋白质质谱技术,如蛋白质液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)和基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)。

这些方法能够对样品中的蛋白质进行分离、鉴定和定性分析,可以确定蛋白质的氨基酸序列和特定的修饰情况。

2. 定量分析:常用的定量分析方法有标记蛋白质定量和非标记蛋白质定量。

标记蛋白质定量方法包括同位素标记法和化学标记法。

同位素标记法主要包括稳定同位素标记法(如氘代谱标法)和放射性同位素标记法(如放射性同位素测量法)。

化学标记法主要包括功能分子标记法(如荧光标记法和生物素标记法)和反应性标记法(如对硝基苯甲酸标记法和丙煮醛标记法)。

非标记蛋白质定量方法常用的有相对定量法和绝对定量法。

相对定量法主要通过蛋白质相关的性质,在样品中不同蛋白质的含量所具有的差别来进行定量。

常用的相对定量方法有比较蛋白质的荧光标记法、差减荧光凝胶法和差异凝胶电泳法等。

绝对定量法主要使用内标法,通过加入已知浓度的内标蛋白质来计算目标蛋白质的浓度。

常用的绝对定量方法有多重反应监测法(MRM)和定量蛋白质标准曲线法等。

蛋白质定量分析方法蛋白质定量是蛋白质研究中非常重要的一项工作,它用于确定样品中蛋白质的浓度。

在蛋白质研究中,常常需要确定样品中蛋白质的浓度,以便进行后续的实验和数据分析。

当前常用的方法包括光谱法、比色法、生物学活性测定法和质谱法等。

下面将对这些方法进行详细阐述。

光谱法是一种常用的蛋白质定量方法,它是通过测量蛋白质溶液在特定波长下的吸光度来确定蛋白质的浓度。

在这种方法中,常用的波长是280nm,因为大部分蛋白质在这个波长下有较高的吸光度。

通过测量蛋白质溶液的吸光度值,可以使用比色法或者标准曲线法来计算蛋白质的浓度。

光谱法的优点是操作简单,不需要复杂的设备和试剂,而且可以同时测定多种蛋白质。

但是,光谱法对于一些特殊蛋白质和杂质的检测有一定的局限性。

比色法是蛋白质定量中常用的一种方法,它是通过比较样品和标准溶液的颜色差异来确定蛋白质的浓度。

比色法的原理是,蛋白质与某些特定试剂反应后,可以形成有颜色的复合物。

一般来说,蛋白质和某种染料或金属离子反应会产生特定的吸光峰,通过测量这个吸光峰的强度,可以确定蛋白质的浓度。

比色法的优点是快速、准确,适用范围广,且可以同时测定多种样品。

然而,比色法也存在一些问题,比如可能受到样品中其他物质的干扰,以及对试剂的选择和操作有一定的要求。

生物活性测定法是一种基于蛋白质的生物学活性特性来确定蛋白质浓度的方法。

在这种方法中,通过测定蛋白质的生物学活性,如酶活性、生物修复能力等,来推断蛋白质的浓度。

生物活性测定法在一些特定情况下非常有用,比如检测蛋白质的功能状态或者酶的活性。

但是,生物活性测定法也存在一些问题,如操作复杂、结果受到其他因素的干扰等。

质谱法是一种高灵敏度的蛋白质定量方法,它是通过测定样品中蛋白质产生的质荷比来确定蛋白质的浓度。

质谱法可以使用质谱仪来进行分析,通过电离和分离蛋白质,然后测定质荷比,计算样品中蛋白质的浓度。

质谱法具有高灵敏度、高分辨率和高通量的优点,能够检测到非常低浓度的蛋白质。

蛋白质定性、定量分析蛋白质定性定量分析(图片来源:百泰派克生物科技)蛋白质定性、定量分析随着质谱技术的飞速发展,利用质谱技术进行蛋白质(组)的定性和定量分析得到更为广泛的应用和研究。

1. 蛋白质定性分析:确定样品中是否有蛋白质存在,以及存在的是何种蛋白质。

蛋白质定性分析通常是指利用质谱法进行蛋白质鉴定和序列分析。

蛋白质定性分析分为top-down分析和bottom-up分析两种策略。

目前,bottom-up分析策略被更广泛的应用于蛋白质定性分析工作。

Bottom-Up(自底向上)和Top-Down(自顶向下)两种策略“自底向上”策略是指通过分析由蛋白质酶解生成的肽段来鉴定蛋白质。

当应用该策略来分析蛋白质组混合物时,因其类似于基因组测序的鸟枪法,所以又被称为鸟枪法蛋白质组学(Shot-gun Proteomics)。

“自顶向下”策略直接鉴定完整蛋白质,在翻译后修饰和蛋白质同素异构体鉴定方面有一些潜在的优势。

可是该策略的缺陷是蛋白质在气相中分离、电离及碎裂都十分困难。

而鸟枪法蛋白质组学由于将蛋白质酶解成肽段,使其在气相中更容易被分离、电离和碎裂。

2. 蛋白质定量分析:确定样品中总蛋白含量,或者某种单一蛋白成分的含量。

蛋白质相对定量分析相对定量的目的是测定目的蛋白在两个或多个样本中的表达量的相对比例,而不需要知道它们在每个样本中的表达量。

例如,如果研究项目中包括处理过的和未经处理的对照样本,通常可以将未经处理的样本做为对照组,经处理的样本的定量结果除以对照样品的定量结果,就可以计算各个处理样本的蛋白含量相对于对照组样品的百分比。

蛋白质绝对定量分析目前基于质谱的绝对定量蛋白质组学研究主要是指靶向蛋白质组学。

靶向蛋白质组学分析,是指对目标蛋白质(或修饰肽段)进行定性和/或定量分析,或者用于验证大规模蛋白质组学的结果。

基于质谱的靶向蛋白质组学分析方法,由于没有物种限制并具备多目标同时分析能力等优势,受到越来越多的关注和应用。

蛋白质的定量分析方法

检测蛋白质含量的方法有多种,常见的包括凯氏定氮法、生物素标记法、吸光光度法等。

1.凯氏定氮法(Kjeldahlmethod):这是一种经典的蛋白质定量方法,主要通过测定样品中氮元素的含量来计算蛋白质含量。

凯氏定氮法包括消解、蒸馏和滴定三个步骤,其原理是将样品中的氮元素转化为氨氮,然后通过滴定测定氨氮的含量,进而计算蛋白质含量。

2.生物素标记法(Biotin-labelingmethod):这是一种利用生物素(Biotin)与蛋白质特异性结合的方法来检测蛋白质含量。

首先将生物素标记到目标蛋白质上,然后利用亲和层析法(如生物素-亲和素系统)进行定量分析。

3.吸光光度法(Absorbancemethod):这是一种基于蛋白质在紫外光区域的吸收特性进行定量分析的方法。

蛋白质中的芳香族氨基酸(如酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸)具有在紫外光区域(如

280nm)的吸收特性,通过测量样品在这一波长处的吸光值,可以计算蛋白质含量。

各种方法适用于不同的实验条件和要求,选择合适的方法需要根据实际情况来判断。

在实际操作过程中,还需注意遵循实验规程,确保实验结果的准确性。

蛋白质的加工和定量分析方法研究随着生物技术的不断发展,蛋白质的加工和定量分析方法也得到了极大的进步。

蛋白质是构成我们身体细胞的重要物质之一,它们不仅是酶、激素和抗体等生物活性分子的主要结构基础,还在生长、代谢、运动等生命过程中起着至关重要的作用。

因此,在蛋白质的研究中,了解其加工和定量分析方法具有非常重要的意义。

一、蛋白质的加工方法蛋白质的加工方法可以分为酸解法、碱解法、酶解法和物理法等。

其中,酸解法是最常用的方法之一。

这种方法利用酸性溶液可以将蛋白质分解成小分子的氨基酸,从而方便进行定量分析和其他实验研究。

酸解法的操作简单、成本低、效率高,因此被广泛应用于生物医学、食品科学等领域。

碱解法也是一种常用的蛋白质加工方法。

在碱性条件下,蛋白质很快地发生水解反应,生成各种氨基酸、肽等小分子物质。

与酸解法相比,碱解法的操作也比较简单,但其对蛋白质的脱氨酸反应较为强烈,有时会导致失活或降解。

酶解法也是一种常用的蛋白质加工方法。

利用生物酶的催化作用,可以选择性地降解特定的蛋白质,从而获得纯度较高的蛋白样品。

与酸解法和碱解法的优点比较,酶解法能够高效选择性地切割蛋白质,减少样品污染和失活等问题,具有广阔的应用前景。

物理法则是一种非常独特的蛋白质加工方法。

这种方法利用超声波、高压和高温等物理条件,将蛋白质分子撕裂为小分子,使其在一定条件下变得易于分离和分析。

相较于其他三种加工方法,物理法处理样品的过程中一般不会出现剩余物,而且污染较少,因此在细胞研究和药品发现方面有很大的潜力。

二、蛋白质的定量分析方法蛋白质的定量分析方法也经历了从原始的试剂盒、分光光度法、高效液相色谱法到现在的微量热法、生物传感芯片阵列技术等多种进化和载体创新。

现在的定量分析方法越来越先进,不仅可以将样品鉴定分离,还可以具体地描述其化学和生物特性。

近年来,蛋白质的定量分析方法得到了一项重大的技术创新:代谢组学。

该技术通过对代谢的废水、尿液、血清等样品进行检测,对蛋白质进行全面定量分析,并搜寻和鉴定蛋白质分布的异常。