拱券技术的形成与发展 ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:21.60 MB

- 文档页数:54

古代西方拱券结构的发展与演变拱券之于古代西方建筑的作用就像斗拱之于中国建筑。

都是两种体系中最精华的部分。

古代东西方都无法造出宽大的平屋顶的原因就是没有找到可以支撑巨大平屋顶的结构体系或者材料。

于是乎古代中国人用梁柱框架加斗拱营造巨型大坡木屋。

古代西方人用拱券结构建造他们宏伟恒久的穹窿石屋。

古代西方经历了奴隶社会,封建社会,资本主义萌芽三个阶段。

按建筑发展历史还可以分为:古爱琴海文明时期(前3000-前1400),古希腊(前11世纪-前1世纪),古罗马时期(前1世纪到公元4世纪),中古拜占庭与中古俄罗斯和西欧中世纪(4-16世纪),,文艺复兴巴洛克与古典主义(15-19世纪)。

这些时期拱券一直在发展演变,经历了从无到有从简单到杂,从粗拙到精巧的进化过程。

公元前2000左右,爱琴海地区鼎盛繁荣,先后出现克里克,迈西尼为中心的克里克-迈西尼文化。

从建筑遗迹和考古发现中可以得出克里特人的克诺索斯米诺斯王宫(前1500年)已经使用漏斗形柱头,这是早期共的雏形具有减轻梁对柱子的压强增大柱距的作用。

迈西尼的迈西尼狮子门(前1250年)则使用了叠涩券,这种结构减少了券上荷载对支柱梁的压力。

是很大的进步。

阿脱雷斯宝库则使用了直径14.6米高13.4米的叠涩穹窿。

这些实例说明西方的拱券结构初步形成于3600前左右的古爱琴爱地区。

古希腊时期(前11世纪-前1世纪)拱券结构有了很大的进步。

从古希腊及受其影响的希腊化国家和地区尤其是同期的亚平宁半岛北部的伊特鲁里亚(前8-前2世纪纪罗马祖先)高超的石工,陶瓷构件与拱券结构可以推断出来,但是拱券结构在希腊本土的应用貌似并不多见,古希腊建筑多是是以石制梁柱为主的建筑体系。

古罗马时期(前1世纪到公元4世纪)可谓是拱券结构逐渐成熟的时期,古罗马人在伊特鲁里亚(前8-前2世纪罗马祖先)和古希腊人的基础之上发展了综合东西方大全的梁柱与拱券结合的体系。

拱顶在罗马有很大发展尤其是创造了交叉拱交叉拱由两个筒形拱直角相交而成,这种结构有利于建筑采光,把原来的双面采光扩展为四面采光。

古罗马建筑拱券的发展历程古罗马建筑是世界文明史上的一个杰出代表。

其中,拱券建筑是古罗马建筑的瑰宝之一,其发展历程源远流长。

早期的古罗马拱券是以凯旋门、天桥和城门为代表,无论从建筑规模还是技术水平上都给人留下了深刻的印象。

其中,最具代表性的便是著名的弗里吉亚拱门。

它建于公元4世纪,高达23米,由四个拱门组成,中央的主拱门跨度为12米,整个建筑不仅气势恢宏,而且结构上也非常牢固。

这些早期的拱券建筑形式主要采用半圆拱和切脊拱结构,以及石材拼凑技术。

公元1世纪左右,古罗马建筑开始采用新的斜弦拱形式,建筑规模进一步扩大。

这时的拱券技术达到了颠峰,因此建筑的稳定性和承重能力都达到了前所未有的高度。

古罗马竞技场就是这一时期最具代表性的建筑之一。

它建于公元1世纪,长188米,宽156米,高57米,能够容纳近7万人观看比赛。

此外,古罗马建筑还出现了圆形和半圆形的折线拱以及悬挑结构等,奠定了拱券结构领域的技术基础。

随着古罗马帝国的衰落,拱券建筑也开始衰落。

直到文艺复兴时期,以及现代建筑的发展,拱券建筑才又重新得到了关注和研究。

现代建筑学者在研究古罗马拱券建筑时,发现其中的结构技术,能够为现代建筑提供很多启示。

例如,锥形拱券的斜坡较缓,可减轻结构的重量;折线拱能够改善结构的稳定性等。

总之,古罗马拱券的发展历程是建筑史上的一段辉煌篇章。

其建筑形式和技术水平的不断创新,为人类的建筑文明和技术进步做出了巨大的贡献。

在现代建筑中,我们也应当更加重视和尊重古人的智慧,不断学习和发扬创新精神,创造更加美好和实用的建筑艺术。

古罗马拱券的发展历程古罗马拱券的发展历程一、起源与早期发展古罗马拱券的起源可以追溯到公元前2世纪,当时古希腊和古埃及的建筑风格对罗马产生了重要影响。

最早的拱券是由石块或砖块堆砌而成,用于支撑大型建筑物的屋顶。

这些早期的拱券通常采用半圆形或扁圆形,并且只能用于建造较小规模的结构。

二、共和国时期的发展在古罗马共和国时期,拱券得到了进一步发展和改进。

由于技术和工程方面的进步,建筑师们开始使用更多样化的材料来构建拱券,如混凝土、石灰石和大理石等。

这些新材料使得拱券可以更加轻巧、耐久,并且能够支撑更大规模的建筑物。

在共和国时期,古罗马城市开始兴起,并且出现了许多公共建筑项目。

这些项目包括剧院、浴场、竞技场等,都采用了拱券作为主要的结构元素。

其中最著名的例子是罗马竞技场,也被称为“斗兽场”。

这座建筑物采用了大型的拱券结构,使得整个建筑能够容纳大量观众,并且具有出色的结构稳定性。

三、帝国时期的巅峰在古罗马帝国时期,拱券的发展达到了巅峰。

由于帝国的繁荣和扩张,许多宏伟的建筑项目得以实施。

这些项目包括大型浴场、宫殿、市政建筑等。

奥古斯都大帝在位期间,罗马城市经历了一系列重要改造和建设,其中包括了许多采用拱券结构的建筑物。

位于罗马市中心的奥古斯都神庙就是一个典型的例子。

这座神庙采用了巨大的圆顶和精细雕刻的立柱,展示了古罗马人对于建筑美学和工程技术的高度追求。

四、晚期衰落与影响随着时间推移和帝国的衰落,古罗马拱券的发展逐渐停滞。

帝国边境的不稳定和财政困难导致了大规模建设项目的减少。

古罗马建筑师们也开始尝试新的建筑风格和技术,如拱顶、穹顶等。

尽管如此,古罗马拱券对后世的建筑产生了深远影响。

在中世纪和文艺复兴时期,欧洲许多重要的教堂和宫殿都采用了类似于古罗马拱券的结构。

这些建筑物不仅继承了古罗马建筑的优秀传统,还进一步发展出独特而精美的风格。

五、现代对古罗马拱券的研究与保护在现代,对于古罗马拱券的研究和保护变得越来越重要。

拱券的沿用-工程

拱券技术早在公元前第4千纪已在两河流域出现,以后在巴比伦、亚述、印度、罗马应用并有所发展,。

拱券在中国出现较晚,经历了空心砖梁板、尖拱、折拱几个发展步骤,到西汉前期形成。

当时用筒拱或拱壳穹窿建墓室,用券建墓门。

最初的筒拱由多道券并列构成,以后发展为各道券间砖石互相交错,连成一体,称纵联筒拱。

后者整体性强,应用较多。

五代十国时的王建墓所用筒拱已很高大,

工程

《拱券的沿用》(https://www.)。

为了加强券的整体性,往往在券上随形平砌一层砖或石,宋《营造法式》中称缴背,清工部《工程做法》中称伏。

承重大的券或筒拱可叠砌几层券和伏。

北魏建造的登封嵩岳寺塔的塔门已用二券二伏。

到明清时,券、伏数已成为券门规模等级的标志,最高等级用五券五伏。

清工部《工程做法》所载也是五券五伏做法。

拱券曲率初期较平缓,矢高与拱跨之比小于0.5,以后采用半圆拱,即高跨比为0.5,到明代多数为高跨比大于0.5的“三心拱”。

清工部《工程做法》规定券高为跨度的0.55。

拱券的分类及其在中原建筑中的应用拱券是一种建筑结构,是拱和券的合称,又称券洞、法圈或法券,是用块状料(例如土坯、石、砖)砌筑而成的跨空砌体,利用块状料之间的相互挤压所产生的侧向压力形成的跨空结构体系。

拱券技术早在公元前第4世纪已在两河流域出现,以后在巴比伦、亚述、印度、罗马应用并有所发展.半圆形的拱券为古罗马建筑的重要特征,尖形拱券则为哥特式建筑的主要特征,而伊斯兰建筑的拱券则有尖形、马蹄形、弓形、三叶形、复叶形和钟乳形等多种. 拱券结构在中国出现比较晚,经历了空心砖梁板、尖拱、折拱几个发展步骤,代表性建筑有北方窑洞、拱桥等。

1 结构力学中拱的特点1.1 拱券结构的特点从结构力学角度看,拱券结构将拱上部的竖向荷载转化为一部分水平推力,拱圈截面的弯矩与相应简支梁相比大大减小。

不仅如此,拱券结构还有用料省、自重轻、跨度大等优点。

但是,拱券结构构造复杂,施工费用相对较高。

拱主要承受压力,因此可用受压能力强的砖石材料砌筑。

1.2 拱与曲梁的区别由上图可知,拱结构受竖向荷载作用时会产生水平推力,曲梁结构则不会产生水平推力。

2 拱券结构的分类拱券结构按结构体系分类,可分为简单体系(有推力)、组合体系、拱片桥(上缘与桥面纵向平行,下缘为拱形的结构)。

其中最常见的简单体系又分为三铰拱、两铰拱、单铰拱、无铰拱;组合体系又分为无推力拱(有系杆)和有推力拱(无系杆)。

按主拱圈截面形式分,拱券结构又可分为实腹式拱、格构式拱、等截面拱和变截面拱等。

按拱轴线形式又可分为圆弧类、变形圆弧类、尖头类、变形尖头类、马蹄类和叶形类六大类。

按拱身材料分,可分为钢结构拱、钢筋混凝土拱、砖石砌体拱等;按空间形态分类可分为筒拱、十字拱、丁字拱、穹窿(顶)等。

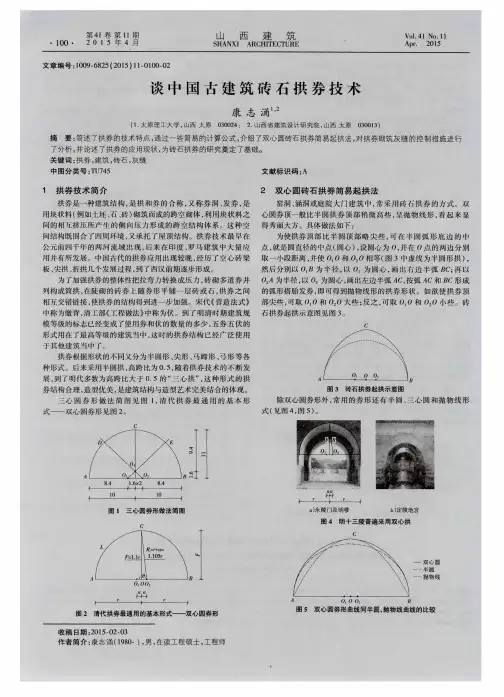

2.1 不同拱轴线形式的拱券结构2.1.1圆弧拱圆弧拱是取某圆周的一部分构成巷道拱部的形状。

拱形圆滑一致,在巷道周围压力作用下不易产生应力集中,支护结构受力状态好。

圆弧拱的利用率较高,可减少开挖工程量,施工技术亦较简单,是采用较多的一种拱券形式。

古罗马建筑拱券的发展历程1. 引言拱券作为一种古代建筑结构形式,在古罗马建筑中得到了广泛的应用和发展。

本文将从古罗马建筑的起源、拱券技术的引入、发展和创新,以及拱券在古罗马建筑中的应用等方面,详细介绍古罗马建筑拱券的发展历程。

2. 古罗马建筑的起源古罗马建筑起源于罗马城市国家的兴起,约公元前753年。

在起初的时期,古罗马建筑主要受到古希腊建筑的影响,采用希腊柱式作为建筑形式。

然而,随着罗马帝国的扩张和财富的积累,古罗马建筑开始发展出自己独特的风格和技术。

3. 拱券技术的引入拱券技术的引入可以追溯到古希腊时期,但在古罗马建筑中得到了更广泛的应用,成为古罗马建筑的标志性特征之一。

拱券技术通过利用拱形结构的强大压缩力,使得建筑物能够承受更大的重量和更宽的跨度。

4. 拱券技术的发展和创新在古罗马时期,拱券技术经历了长时间的发展和创新,不断提高其承重能力和美学价值。

在古罗马建筑中,最早的拱券形式是半圆形的,如帕尔米拉拱。

然而,随着技术的进步,古罗马建筑师开始尝试使用不同形状的拱券,如椭圆形、马蹄形和多边形等。

5. 拱券在古罗马建筑中的应用拱券在古罗马建筑中得到了广泛的应用,用于支持和加固建筑物的结构。

古罗马的大型公共建筑,如竞技场、浴场和大剧院等,都使用了拱券技术。

此外,拱券还被应用于水道、桥梁和城墙等基础设施建筑中。

6. 拱券在古罗马建筑中的重要建筑示例6.1 罗马斗兽场(Colosseum)罗马斗兽场是古罗马最著名和最具代表性的建筑之一,也是古罗马建筑中拱券技术的杰出代表。

该建筑首次引入了椭圆形拱券,使得巨大的建筑物能够稳定地承载大量观众。

6.2 聖伯多祿大殿(Basilica of St. Peter)聖伯多祿大殿是梵蒂冈城内的一座重要教堂,也是古罗马建筑中拱券技术的杰出代表之一。

该建筑采用了巨大的拱形穹顶,使得教堂内部空间通透宽敞。

6.3 尼米斯大桥(Ponte Nomentano)尼米斯大桥是位于罗马附近的一座古代桥梁,使用了多个拱券来支撑桥面。

浅析中国建筑中拱券结构的发展历程1 拱券结构简介拱券指的是建筑中成弧形状的结构部分,一般用砖石等块状材料砌筑而成,通过块状材料之间相互挤压而形成的侧压力来建成的具有一定跨度的承重结构体系。

拱券作为一种较为特殊的建筑结构,不但对屋顶结构起到重要的承托作用,而且能够与周围环境完美洽和起到美化的作用[1]。

拱券技术于两河流域最早出现,随后在巴比伦、印度、罗马的建筑结构中兴起应用同时得到一定的发展。

因为建筑类型及文化的差异,拱券在其形式上也略有不同,例如:古罗马的建筑以半圆形的拱券为主;哥特式建筑则具有尖形拱券的特点;伊斯兰建筑中的拱券丰富多样,如尖形、三叶形、弓形、钟乳形和马蹄形等多种形式。

2 拱券结构在中国建筑中的发展历程2.1 拱券结构于地下建筑中的使用拱券结构在中国建筑中最早于西汉时期的墓葬建筑出现并得以应用。

西汉的陵墓用筒拱或拱壳穹窿建墓室,用券建墓门。

最初的筒拱由多道券并列构成,以后发展为各道券间砖石相互交错,连成一体,称纵联筒拱。

后者整体性强,应用较多[2]。

此外,在汉代的排水涵洞中也有拱券结构的应用,据刘叙杰《中国古代建筑史》介绍在1957年对汉代的长安城直城门以及西安门的挖掘结果显示,“其下有高1.4米,宽1.2米与1.6米之巨大排水涵洞,顶部有二层砖券,下用石块砌造。

”由此可见,这些早期的排水涵洞其跨度并不大,均不大于2米,其实可以用梁板式结构,但是拱券结构的采用表明人们对于此结构的承载力已经有初步的认识――可以将跨空结构中的拉弯力变换成压力,有利于结构材料的性能发挥,同时说明拱券结构的施工技术也较为成熟。

2.2 拱券结构于地上建筑中的使用及不断发展拱券结构在我国古代的建筑应用中是由地下逐步发展到地上的,最早始于西汉时期的墓室营造,过渡到魏晋时期的砖砌佛塔,东汉时期的拱桥,宋代修建城墙、水门,南宋用于城门洞口,明初开始采用筒拱建造房屋,清朝以后普遍应用于官式建筑。

魏晋时期开始,佛塔内的拱券结构应用广泛,例如苏州虎丘云岩寺塔(建于五代时期)的塔门及塔的各层走道均采用拱券结构。

浅析拱券结构的技术演变及其在现代建筑中的应用清华大学建筑学院 杨天宇从古至今,人类对于建筑技术的探索从未停止过。

而作为建筑重要组成部分的建筑结构,更是在劳动人民的长期实践中年复一年地不断变革。

建筑结构是指在建筑物(包括构筑物)中,由建筑材料做成用来承受各种荷载或者作用,以起骨架作用的空间受力体系(注1)。

它是整个建筑的支撑体系,也是建筑的安全保障。

所以自“建筑”诞生起,人们就没有停止过对结构的创新与发展,这种发展几乎主导了之后的建筑形式和功能的变化。

由于建筑技术的限制,建筑结构的合理性以及成熟度都在不断深化。

原始社会的建筑形式简单,建筑功能单一,其建筑结构也仅停留在石材与木材的简单堆砌或拼接。

而古希腊的神庙建筑的结构就有了很大的发展,室内空间更加宽敞高耸,同时丰富的柱式还增添了建筑的美感,从而使建筑结构拥有艺术性。

这种艺术性甚至影响后世几千年,直至今日。

到了古罗马,建筑结构的成就更是空前,拱券结构技术到达了一个新的高度,建筑形式也发生了巨大的变化,使其更加适应各种功能需求。

而当建筑技术发展到今天,建筑结构更加安全可靠,复杂多样。

数字技术的应用也催生了许多结构奇特的建筑,诸如毕尔巴鄂古根海姆博物馆,中国国家体育馆等等。

本文就将通过抽取建筑结构中较为典型的一种类型——拱券结构,并就其发展与应用进行分析,来更好地体味建筑结构,从而加深对建筑技术这一课题的认识。

拱券结构的发展历程拱券结构,简称拱,或券,又称券洞、法圈、法券。

其外形呈圆弧状,是利用块状材料间的侧压力建成跨空结构而构成的承重体系。

拱券的发源可以追溯到公元前四纪的两河流域,之后的巴比伦,亚述,印度等时期都有一定的发展,而使拱券技术发展到一个全新高度的,则是古罗马时期。

光辉的拱券技术是古罗马建筑的最大特色和成就,使拱券在古罗马能得到巨大发展则大致源于几大原因。

首先就是古罗马相对同时期先进的生产力,生产力的巨大发展首先催生了建筑技术的进步。

古罗马人最先发明了混凝土技术。

拱券的分类及其在中原建筑中的应用拱券是一种建筑结构,是拱和券的合称,又称券洞、法圈或法券,是用块状料(例如土坯、石、砖)砌筑而成的跨空砌体,利用块状料之间的相互挤压所产生的侧向压力形成的跨空结构体系。

拱券技术早在公元前第4世纪已在两河流域消失,以后在巴比伦、亚述、印度、罗马应用并有所进展.半圆形的拱券为古罗马建筑的重要特征,尖形拱券则为哥特式建筑的主要特征,而伊斯兰建筑的拱券则有尖形、马蹄形、弓形、三叶形、复叶形和钟乳形等多种. 拱券结构在中国消失比较晚,经受了空心砖梁板、尖拱、折拱几个进展步骤,代表性建筑有北方窑洞、拱桥等。

1 结构力学中拱的特点1.1 拱券结构的特点从结构力学角度看,拱券结构将拱上部的竖向荷载转化为一部分水平推力,拱圈截面的弯矩与相应简支梁相比大大减小。

不仅如此,拱券结构还有用料省、自重轻、跨度大等优点。

但是,拱券结构构造简单,施工费用相对较高。

拱主要承受压力,因此可用受压力量强的砖石材料砌筑。

1.2 拱与曲梁的区分由上图可知,拱结构受竖向荷载作用时会产生水平推力,曲梁结构则不会产生水平推力。

2 拱券结构的分类拱券结构按结构体系分类,可分为简洁体系(有推力)、组合体系、拱片桥(上缘与桥面纵向平行,下缘为拱形的结构)。

其中最常见的简洁体系又分为三铰拱、两铰拱、单铰拱、无铰拱;组合体系又分为无推力拱(有系杆)和有推力拱(无系杆)。

按主拱圈截面形式分,拱券结构又可分为实腹式拱、格构式拱、等截面拱和变截面拱等。

按拱轴线形式又可分为圆弧类、变形圆弧类、尖头类、变形尖头类、马蹄类和叶形类六大类。

按拱身材料分,可分为钢结构拱、钢筋混凝土拱、砖石砌体拱等;按空间形态分类可分为筒拱、十字拱、丁字拱、穹窿(顶)等。

2.1 不同拱轴线形式的拱券结构2.1.1圆弧拱圆弧拱是取某圆周的一部分构成巷道拱部的外形。

拱形圆滑全都,在巷道四周压力作用下不易产生应力集中,支护结构受力状态好。

圆弧拱的利用率较高,可削减开挖工程量,施工技术亦较简洁,是采纳较多的一种拱券形式。

浅析中国建筑中拱券结构的发展历程【摘要】中国建筑历史悠久,拱券结构在中国建筑中扮演着重要角色。

从古代建筑时期开始,拱券结构就被广泛运用,如秦始皇陵和故宫等建筑便采用了这种结构。

唐宋时期的拱券结构发展更加精致,例如大佛殿和开封府等建筑展现了高超的技术水平。

明清时期的建筑则突出了拱券结构的特色,如颐和园和故宫的斗拱和拱券相互配合,体现了中国建筑的独特魅力。

现代中国建筑中,拱券结构的应用仍然广泛,如国家大剧院和水立方都是拱券结构的代表作。

拱券结构在中国建筑中的传承与发展,为建筑之美贡献巨大,反映了中国建筑技术的进步。

展望未来,中国建筑中拱券结构有望继续发展,融合现代技术与传统美学,为建筑界带来更多的惊喜与创新。

【关键词】关键词:中国建筑、拱券结构、发展历程、古代建筑、唐宋时期、明清时期、现代建筑、传承、发展、建筑之美、技术进步、未来发展。

1. 引言1.1 中国建筑历史悠久中国建筑历史悠久,可以追溯至数千年前的古代文明时期。

中国古代建筑具有独特的风格和技术特点,反映了当时人民的智慧和文化水平。

在中国建筑史上,可以找到许多著名的古代建筑,如中国四大古建筑之一的古建筑群都有引人入胜的故事透露千年前的建筑智慧。

古代建筑中的许多精湛技术和工艺至今仍然被人们传颂和推崇。

中国古代建筑的历史可以说是中国文化的镜像,是中华民族的骄傲,也是世界建筑史上的璀璨明珠。

在中国建筑的发展历程中,拱券结构起着至关重要的作用,它不仅是支撑建筑物的重要构件,也是中国建筑特色的重要体现。

通过对拱券结构在中国建筑中的应用和发展历程的深入探讨,可以更好地了解中国建筑的独特魅力和博大精深。

1.2 拱券结构在中国建筑中的重要性拱券结构在中国建筑中的重要性体现在多个方面。

拱券结构能够有效分担建筑物的重力,使得建筑更加稳固耐用。

拱券结构还可以实现大跨度的覆盖,从而为中国建筑带来更多的空间和设计可能性。

拱券结构在建筑造型上具有独特的美学效果,能够赋予建筑动感和优雅的气质。