中国基督教建筑发展史

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:22

基督教传教士在中国建立的13所教会大学和其它教会大学(如:天主教辅仁大学、天主教耶稣会震旦大学等) 中华人民共和国建国前,中国共有13所基督教教会大学,分别是燕京大学Yenching University、齐鲁大学Shantung Christian University(cheeloo)、东吴大学Soochow University、圣约翰大学St. John's University、之江大学Hangchou Christian College、金陵大学University of Nanking、岭南大学Lingnan University、金陵女子文理学院Ginling College、、沪江大学Shanghai University、华中大学Huachung University、福建协和大学Fukien Christian University、华南女子文理学院Hwa Nan College华西协和大学West China Union University等。

虽然数量不多,但起点很高。

在当时的历史条件下,特别是在20世纪20年代以后,教会大学在中国教育近代化过程中起着某种程度的示范与导向作用。

因为它在体制、机构、计划、课程、方法乃至规章制度诸多方面,更为直接地引进西方近代教育模式,从而在教育界和社会上产生颇为深刻的影响。

由此可见,教会大学史是中国近代教育史不可缺少的重要篇章,它们为中国高等教育作出了不可磨灭的贡献。

此外,中国教会大学还包括南京:金陵神学院,上海:震旦大学(Aurora University)为法国天主教耶稣会在中国上海创办的著名教会大学,是中国近代著名高校。

以及徐汇神学院,北京:协和医学院,天主教辅仁大学,天津:天津工商学院,长沙:湘雅医学院等。

当年(新中国成立前)沪上七大私立名校(大学):圣约翰(教会大学)、震旦(教会大学)、复旦、光华(圣约翰分离的教会大学)、大夏、大同、沪江(教会大学)。

建筑的历史发展历程建筑作为人类文明的重要组成部分,有着悠久的历史,经历了漫长的发展历程。

从最早的原始建筑开始,到如今的现代建筑技术,建筑的发展历程展现了人类智慧的巨大成就和历史背景下的风云变幻。

古代建筑古代建筑可以追溯至人类早期的原始居所,如最早的洞穴居所和简陋的棚屋。

随着农业社会的兴起,人们开始建造简单的土坯房和瓦房,如中国的土掌房、古希腊的石制建筑等。

古代建筑常常受到当时宗教、政治、文化等因素的影响,在建筑风格和技术上形成了各种独特的特点。

中世纪建筑中世纪建筑时期,基督教成为西方最主要的宗教,教堂成为建筑的主要形式。

哥特式建筑在这一时期大行其道,以其高大、精致和繁复的尖拱、尖塔等装饰而著称。

同样,东方也有许多独特的建筑形式,如印度的泰姬陵、日本的寺庙等,展现了当时不同文明的独特风采。

文艺复兴及以后建筑文艺复兴运动的兴起标志着欧洲建筑进入了一个新的阶段,建筑师们开始回归古希腊罗马建筑的风格,提倡人文主义和理性主义。

随后,巴洛克风格、新古典主义风格、现代主义风格等相继出现,建筑风格和技术不断创新,展现出不同历史时期的审美取向和社会背景。

当代建筑随着科技的不断进步和现代社会的快速发展,建筑技术和设计理念也在不断演进。

当代建筑注重可持续发展和环保理念,提倡创新设计和绿色建筑。

高楼大厦、现代化住宅、文化建筑等不断涌现,展示出当代人们对建筑的新追求和期望。

总的来说,建筑的历史发展历程是一部光荣和壮观的史诗,从原始的简陋建筑到现代的高科技建筑,每个时代都留下了属于自己的丰硕成果,展现了人类文明的辉煌和智慧。

建筑不仅是物质生活的重要组成部分,更是文化、历史和人类精神的象征,承载着人类的文明和传承。

愿建筑继续在未来的发展中焕发出新的活力,为人类社会的繁荣进步做出更大的贡献。

中国的宗教建筑和宗教组织中国是一个多元文化的国家,在这个国家里,许多不同的宗教流派共存于此,形成了丰富多彩的宗教文化。

中国的宗教建筑和宗教组织是中国宗教文化的重要组成部分,也是中国传统文化的精髓所在。

在这篇文章中,我们将探讨中国古代的宗教建筑和宗教组织,以及当今中国的宗教建筑和宗教组织的现状和发展趋势。

一、中国古代的宗教建筑和宗教组织中国古代的宗教建筑和宗教组织极其丰富多彩。

其中,最为著名的应该就是佛教寺庙和道教观院了。

佛教寺庙可以追溯到东汉时期,这时期,佛教开始从印度传入中国,并在中国发展壮大。

佛教寺庙的建筑风格多样,有些地区的寺庙建筑风格还会受到当地的文化风格的影响,比如藏传佛教的寺庙就具有独特而美丽的建筑风格。

在佛教寺庙里,供奉着许许多多的佛像和菩萨像,是佛教的信众们祈福、修行的场所。

而道教观院则是道教信仰中的重要场所。

道教的起源可以追溯到汉朝时期,此后,道教在中国文化中的地位一直很重要。

道教观院的建筑风格独具特色,其结构和布局都是为了体现道教思想而设计。

例如,观院的前面布置有大匾,匾上写有“天人合一”四个大字,象征着天地间的万物生灵生生不息的循环,是道家哲学的精髓所在。

除了佛教和道教以外,基督教和伊斯兰教在中国也有建筑物。

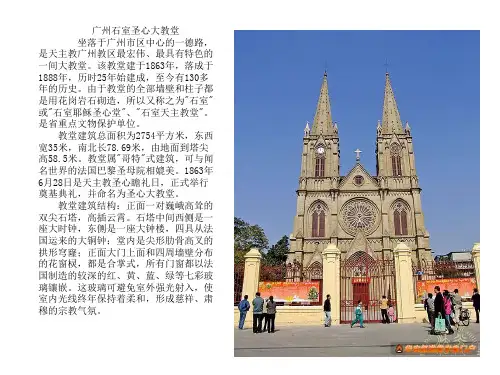

基督教教堂通常建在城市中心或旧城区,有着独特而精致的建筑风格,都深受人们的喜爱。

伊斯兰教的清真寺则建在一些大都市的郊区或者城市的中心位置,具有独特的伊斯兰式建筑特色。

宗教组织方面,中国古代宗教组织定位是各不相同的。

在古代,政府和宗教是密不可分的,不同朝代的政府对宗教的态度也各不相同。

例如,隋朝时,政府对佛教的关注度高,佛教的寺庙也得到了大力扶持;而唐朝时,政府对佛教的态度却逐渐转为反感,且向道教倾斜。

对于一些非法宗教组织,也会受到打击和整治。

二、当今中国的宗教建筑和宗教组织的现状和发展趋势随着时代的发展,当今中国的宗教建筑和宗教组织也正在不断发展和变化中。

现今,各种宗教在中国都有一定的发展空间,其建筑和组织也有了许多新的变化。

基督教建筑的中国化一、近代基督教”中国式"建筑的起源19世纪开始,西方文化全方位向中国渗透。

纵向发展的中国传统建筑体系受到各种途径而来的西方文化的横向冲击,逐步走向以"中西文汇,多种建筑形态并存"为特点的建筑近代化。

由传教而引起的基督教会所属各类建筑作为近代建筑的分支,既表现出近代建筑的时代性又具有宗教建筑的特殊性。

19世纪中叶处于基督教第四处传入中国初期阶段,基督教会多租借、购买、改建中国传统民房,或设计建造小规模建筑作为教堂、学校或传教士住宅,此可谓近代较早的”中国式"建筑;到20世纪20年代前后,一批中国式的教会大学的建造,使基督教"中国式”建筑设计建造达到高潮.二、基督教”中国式"建筑特征①基督教中国式建筑较多受到当地建筑风格影响,采用有特色的地方建筑形式"中国式建筑”,”中国式"包含了模仿各地区各类中国传统建筑形式。

从基督教建筑来年,其"中国式”一般受所在地区的建筑文化环境制约而采取有特色的地方建筑形式,以与当地建筑环境相融合.如江浙一带的"中国式"较多模仿江南园林及居民形式,尺度小巧,小瓦屋顶,层角起翅,甚至采用白粉墙等;福建的一些”中国式"采取了闽南风格的屋顶,正脊弯曲,屋角及正脊两端翘起;宁夏某些天主教堂受到当地回教清真寺造型影响,而采用了清真寺的立面构图;台湾及贵阳的一些教堂建筑则有以富有当地特色的传统建筑的封火山墙作为正面入口并使用当地的砖瓦材料。

②传统建筑的坡屋顶形式是"中国式”建筑模仿的重点.20世纪前后建造的一些基督教建筑,墙面大量采用”殖民地式”的拱券造型,建筑材料用红砖或灰砖,上部却以新结构模仿中国传统屋顶形式。

20世纪20年代前后,出现了中国式的教会大学及一些教会医院,如北京燕京大学、辅仁大学、南京金陵大学、金陵女子大学、广州岭南大学、北京协和医院等,这些校舍及医院着重以模仿中国宫殿式大屋顶作为表现”中国式"手段。

中国建筑史与外国建筑史的历史分期创立时期:先秦之前,建筑技术处于探索时期。

此阶段与古埃及、古西亚直至希腊建筑时期相对应。

成熟时期:秦汉时代,木构建筑体系初步成熟。

此阶段与希腊化时期、罗马建筑时期相对应。

融汇时期:融汇外来佛教文化的魏晋南北朝时期,此阶段也欧洲早期基督教建筑、拜占庭建筑时期相对应。

全盛时期:隋唐时代,建筑技术高度成熟。

此阶段与拜占庭、罗马风及早期哥特式建筑时期相对应。

定型化时期:宋、辽、金、元是对隋唐建筑的继承发展时期。

此阶段与西方哥特式建筑时期相对应。

延续时期:明清时代留下了大量的建筑实物,是封建时代的终结时期。

此阶段与文艺复兴以及其后产生的各种建筑时期相对应。

和欧洲古代建筑艺术比较,中国古代建筑艺术有3个最基本的特征:①审美价值与政治伦理价值的统一。

艺术价值高的建筑,也同时发挥着维系、加强社会政治伦理制度和思想意识的作用。

②植根于深厚的传统文化,表现出鲜明的人文主义精神。

建筑艺术的一切构成因素,如尺度、节奏、构图、形式、性格、风格等,都是从当代人的审美心理出发,为人所能欣赏和理解,没有大起大落、怪异诡谲、不可理解的形象。

③总体性、综合性很强。

古代优秀的建筑作品,几乎都是动员了当时可能构成建筑艺术的一切因素和手法综合而成的一个整体形象,从总体环境到单座房屋,从外部序列到内部空间,从色彩装饰到附属艺术,每一个部分都不是可有可无的,抽掉了其中一项,也就损害了整体效果。

从根本上说,中西方建筑艺术的差异首先来自于材料的不同:传统的西方建筑长期以石头为主体;而传统的东方建筑则一直是以木头为构架的。

这种建筑材料的不同,为其各自的建筑艺术提供了不同的可能性。

不同的建筑材料、不同的社会功用,使得中国与西方的古典建筑有了不同的“艺术语言”。

不同的语言,表达着不同的思想,流露出不同的情感;不同的建筑,承载着不同的文化,体现着不同的信念。

西方的石制建筑一般是纵向发展,直指上苍的。

这样一来,能否将高密度的石制屋顶擎入云霄,便成为建筑艺术的关键所在,而执行这一任务的柱子也便成了关键中的关键。

哈尔滨教堂发展历程哈尔滨教堂作为东北地区最大的教堂之一,经历了许多变迁和发展。

以下是哈尔滨教堂的发展历程。

哈尔滨教堂的起源可以追溯到19世纪末,当时哈尔滨是一个较小的渔村和农业聚集区。

1870年,来自俄罗斯的传教士开始在这里传教,并建立了第一座教堂。

这座教堂是一座简单的木结构建筑,供信徒们祈祷和聚会。

然而,在哈尔滨成为一个重要的贸易中心后,人口开始迅速增长,俄罗斯定居者也越来越多。

为了适应这种增长,1895年,一座更大更宏伟的教堂在原址上兴建起来。

这座教堂采用了新拜占庭风格的建筑,拥有大型拱顶和壮丽的圆顶。

这座教堂成为当时哈尔滨市最重要的地标之一,吸引了许多游客和信徒。

然而,二战期间,哈尔滨教堂遭到严重破坏。

教堂的大部分建筑被毁,只剩下残破的墙壁和尖塔。

战争结束后,哈尔滨教堂的重建工作开始了。

1954年,一座新的教堂在原址上重新建立起来。

这座教堂完全采用了新哥特式的建筑风格,拥有高耸的尖塔和华丽的花窗玻璃。

教堂的重建标志着哈尔滨基督教在困难时期的重要性,并成为信徒们信仰的象征。

随着改革开放的进行,哈尔滨教堂开始恢复活力,信徒数量逐渐增多。

为了满足信徒们的需求,教堂进行了多次扩建和改建。

1997年,教堂再次进行了大规模的重建,新建了一座现代化的多功能礼堂。

这座新的礼堂可以容纳更多的信徒,同时也为举办各种宗教活动和社区活动提供了更好的场所。

如今,哈尔滨教堂已成为一个多功能的宗教中心,提供敬拜、祈祷、婚礼、丧礼等各种宗教仪式。

教堂拥有许多信徒和游客,每年都吸引着大量的人们前来参观和参与。

同时,教堂也积极参与社区活动,为哈尔滨市的文化和社会发展做出了积极贡献。

哈尔滨教堂的发展历程充满了曲折和辛酸,但也充满了坚持和希望。

它见证了哈尔滨从一个小渔村发展成为一个现代化的城市,也见证了哈尔滨基督教在这个地区的发展和壮大。

作为哈尔滨的独特标志,哈尔滨教堂不仅是一个宗教场所,更是一个文化和历史的象征。

它将继续为哈尔滨的发展和进步做出贡献,成为这座城市的骄傲。

1.基督教起源地巴勒斯坦的耶路撒冷地区,迄今为止先存最早的基督教建筑圣诞大教堂,建于公元330年的圣诞大教堂,修建在巴勒斯坦耶稣降生处的原址上,它是由最早皈依基督教的皇帝君士坦丁下令建造的。

其建筑特点方正树立,极具地域风情,尖塔式的设计沿用至今,另外在耶路撒冷地区还有复活教堂以及圣墓教堂等多处被信奉者视为圣地的教堂。

2. 4世纪被立为罗马帝国国教之后开始建造自己的基督教堂,从而兴起基督教建筑艺术。

“巴西里卡式”教堂基本特点为一种长方形的大会堂建筑形式。

古罗马帝国时期,监察官波西乌斯于公元前184年在罗马市中心建成“巴西里卡·波西亚”大厅,这种建筑式样开始普及,成为罗马人贸易集会、审判案件、商讨军机之处的特有建筑。

“巴西里卡”亦被作为长方形会堂建筑之特称。

基督宗教成为罗马帝国国教后,基督徒曾对异教神庙或宽敞的建筑物加以改建利用,并模仿上述罗马城中长方形大会堂形式的建筑来建造教堂。

这种教堂即称“巴西里卡”教堂,亦译“长方形教堂”。

例如:圣路易斯巴西里卡大教堂3. 4世纪起东罗马帝国出现“拜占庭式”教堂建筑“拜占庭式”教堂。

建筑以圆顶、拱形结构为特色,即采用“集中式”和“十字形平面式”布局,屋顶作弯隆形,由独立的支柱加帆来构成,其突出之处是多用圆顶、拱形结构。

拜占庭建筑的典型代表为兴建于532年的君士坦丁堡圣索非亚大教堂,该堂圆顶直径达33米,顶部离地55米,由4根支柱和4个大圆拱支持,圆顶下有一圈通光窗口,四周有小弯窿和数以百计的小窗该堂曾作为东罗马帝国东正教的宫廷教堂兼君士坦丁堡牧首的主教座堂。

4. 9-12世纪西方教堂建筑因模仿古罗马流行的建筑式样而称为“罗马式”“罗马式”(意即“罗马的影子”)以厚实的石墙、狭小的窗户、半圆形拱门、低矮的圆屋顶、逐层挑出的门框。

圆弧形拱环、交叉拱顶结构和层叠相重的连拱柱廊为特点向东传入斯拉夫各民族的过程中形成“斯拉夫式”建筑风格“斯拉夫式”(曾被称为“仿拜占庭式”“晚期拜占庭式”采用弯顶式或八角形加圆顶式的设计,并有着罗马式建筑的厚重之感。

圣三一教堂历史上海圣三一主教座堂是中国上海市现存最早的基督教新教英国圣公会主教座堂,位于上海市中心黄浦区九江路219号,俗称“红礼拜堂”。

这座教堂曾是英国圣公会设立的侨民教堂、英国圣公会华中教区主教座堂、中华圣公会主教院主教座堂,现在又成为中国基督教三自爱国运动委员会和中国基督教协会(“两会”)总部附属大教堂。

●侨民教堂时期圣三一座堂从创始之日起,就是一座专门为英国侨民中的英国国教圣公会教友服务的教堂。

1842年8月,《中英南京条约》签订,上海成为规定向英国商人开放的5处港口之一。

1843年11月,上海正式开埠,英国领事和一批英国商人从广东来到这里,不久划定了租界。

随着上海口岸贸易的繁荣,数年后在此居留的外国侨民数量迅速增加,其中以英国侨民占据主导地位,而英国侨民中国(圣公会)教友又占有较大的比重。

他们最初是在英国领事馆内举行礼拜。

1847年,在上海居留的英国圣公会教友在当时租界的西部建造了一座小型的简易教堂,建造教堂的基地系由英商电话公司老板贝尔捐献。

教堂前的街道也因此称为教堂街(Church Street),直到1865年才改名为江西路(Kiangsi Road)。

1941年12月,太平洋战争爆发,不久在华英美侨民被日军关押进集中营,圣三一座堂,连同英童公学均为日军占据。

直到1945年,第二次世界大战结束以后,英国侨民才得以收回圣三一座堂。

●中华圣公会时期1949年中华人民共和国成立以后,大部分英国侨民起初并未撤出上海,圣三一座堂仍然维持着英国侨民座堂的特色。

1953年,圣三一座堂的英国业主被通知已经欠下了高额房地产税,于是将圣三一座堂交给上海市人民政府,上海市人民政府将圣三一主教座堂赠予全国三自筹委会;全国三自筹委会又将该堂移交给同一教派背景的中华圣公会。

中华圣公会总议会接收圣三一座堂后,进行了一次修缮,许多捐款来自于曾在该堂礼拜的圣保罗堂的教友。

在1955年教堂修缮工程完工后,举行感恩、祝圣礼拜,圣三一座堂成为中华圣公会的总座堂,由主教院主席陈见真主教直接掌管。