评《西游记》与《天路历程》的契合点分析

- 格式:doc

- 大小:139.50 KB

- 文档页数:14

从比较文学的角度的分析《西游记》和《天路历程》的相同点摘要约翰·班扬的《天路历程》成书于17世纪中叶的英国,吴承恩的《西游记》则完成于我国明代万历年间也就是16世纪中叶。

虽然2部作品在空间上相隔数万里,时间上也相差1个世纪,但这2部作品的创作在许多方面有着惊人的相似点。

本文主要从比较文学概念的定义、《西游记》和《天路历程》的相似点、相似点产生的原因、以及比较2部作品的意义这4方面进行理论研究。

关键字比较文学《西游记》和《天路历程》相似点一、比较文学的概念二、《西游记》和《天路历程》的相似点:2.1 浓厚的宗教色彩2.2 艺术特色2.3 主题思想三、《西游记》和《天路历程》相似点产生的原因:3.1 作者的出身经历人生观价值观3.2 社会背景3.3 宗教信仰被西方认为最好的少年启蒙读物《天路历程》与中国古典四大名著之一《西游记》,同以宗教取材,分别成功地塑造了中西方的古代神话世界。

《天路历程》和((西游记》分别是英国和中国文学史上极为重要的具有浓厚宗教思想、宣扬耶佛教义的作品。

尽管产生于不同民族不同时期,但是两者在主题、情节、宗教意义等方面有着无可置疑的相似性与互证互补性作为反映与宣扬宗教教义的文学作品,两部小说思想内容方面无处不在的相似性,极大程度地折射出生活于不同时域中的人类文化之间的类同性。

这种相似性统摄之下的相异性又恰恰表现出世界两大主要宗教教义的互证与互补性,在一定程度上为全球性的宗教与文化之间的对话提供了佐证与案例。

引言分析了国内外对两部小说的研究状况,并提出运用比较文学主题学理论对它们进行研究。

本文探讨两部小说所反映出来的基督教与佛教拯救理念的异同,研究人类不同文明之间进行对话的可能性与必要性。

结论部分总结前文观点并进一步提出不同文明应当求同存异,互相学习,共创世界和谐。

本文采取了比较文学主题学的新视角,比较全面地研究了两部中外文学史上具有代表意义的宗教作品,在对两部作品的比较研究方面开拓了新的思维空间,并为两部小说此后的进一步研究提供了一定的参考价值。

《天路历程》与《西游记》的主题比较作者:史丽琴来源:《青年文学家》2016年第29期摘要:近年来,对许多学者和研究人员们而言,主题的对比研究已变成了一个热点话题。

本文从比较文学的角度对《西游记》与《天路历程》这两部作品的主题进行了对比分析。

通过对比其主人公对现实生活的认识和面对现实的姿态入手巧妙地引出了主人公改革现实的决心和希望。

喻示着人们要注重内心修养,只要认准方向,坚持不懈,就一定能到达理想的彼岸。

关键词:对比;现实生活;内心修养作者简介:史丽琴(1990.7-),女,甘肃兰州人,兰州交通大学2014级硕士,研究方向:应用语言学。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-29--011.引言近些年由于比较文学的兴起,随之衍生出了许多有关作品主题探讨的话题。

探究两种文化影响下作品的主题,通过比较两部作品的异同,试图能从中窥视到不同文化影响下的人们思维方式,生活方式,人生观,价值观,进而帮助我们认识总体文学乃至人类文化的基本规律。

本文从比较文学的角度对两部作品的主题进行分析,力图探求人类文化中的终极关怀,旨在唤起人们在现实生活中对内心修养的重视。

2.文献回顾两部小说思想方面无处不在的相似性,极大程度的折射出生活于不同时域中的人类文化的异同性。

顾云飞探讨了《天路历程》与《西游记》的主题比较。

倡导不同文明应当求同从异,互相学习共创世界和谐。

林雅琴探讨了《天路历程》中的寓言意象,真真切切地展示了人们为某一理想而艰苦跋涉的人生旅途。

通过上述两位作家对天路历程与西游记的不同方面比较,告诉我们一个共同的道理,不同民族,不同种族文化成因的相似性与交融性,作为芸芸众生中的一员,我们应当借鉴学习,为了人生的某一理想而奋斗。

3.对自身小环境的警醒(一)玄幻与神秘色彩《西游记》与《天路历程》这两部作品都有着其乐园生活经历,各种玄幻色彩的景象随处可见。

《西游记》中,孙悟空住在花果山水帘洞,那里翠鲜堆蓝,白云浮玉,光摇片片烟霞。

A Comparative Study on the Pilgrim's Progress and TheJourney to the West----浅谈《天路历程》与《西游记》的宗教元素差异《天路历程》与《西游记》都是以宗教为题材的小说,与现实相结合,描述了负有原罪或罪孽的信徒们“朝圣”历险的故事。

但由于中西方文化的差异,其体现的宗教元素也各不相同,主要是体现在小说的宗教基础、信徒们“朝圣”目的以及宗教表现形式的不同。

《天路历程》与《圣经》相对应,集中体现基督教的思想,而《西游记》反应的宗教不仅有佛教还有道教和儒教。

《天路历程》的主人公是一个基督教徒,背负着原罪寻找愉快山,其在路上所遇到的“怀疑”、“盼望”、“灰心”、“仁爱”等人物形象以及、“失望”泥潭、“名利场”等困难也是基督教中常出现的一些关于信仰与迷失的元素。

《西游记》表现的宗教则更像是三教合一,其中有以天庭为代表的道教、佛祖观音为代表的佛教以及以孔子为代表的儒教[1]。

师徒五人的背景有来自佛教的,也有来自道教的,从他们的名字“唐僧”、“孙悟空”、“白龙马”等也可以看出所属的宗教不同。

儒家思想则体现整本书的细节当中,比如唐僧取景为了的是“报君王”的忠君思想。

《天路历程》和《西游记》虽说主人公都是为了个人救赎而踏上历险,《西游记》还包括普渡众生的目的。

《天路历程》的基督徒只身一人逃离毁灭之城前往天国,他的目的不是为了帮助整个城市的人们摆脱毁灭,而是首先关注到了个人原罪的去除。

当家人和邻居阻止他离开的时候,他解释了原因,但并没有想过要感化其他人。

而《西游记》中的人物都是前世背负罪孽的。

他们西天取经一方面是为了个人修成正果,另一方面也是为了习得佛教的大乘佛法从而拯救世人,体现普渡众生的仁爱。

《西游记》中唐僧经历了九九八十一难,可是真正被打死的妖怪少之又少,除了白骨精、红鳞大蟒、虎鹿羊三个大仙、七个蜘蛛精这几支妖怪外,其余大部分都被感化[2]。

一波三折从何而来?从《西游记》和《天路历程》看叙事三重特点中国四大古典名著之一的《西游记》讲述了唐僧三人历经磨难取得真经的故事。

英国宗教性质的著作《天路历程》历经种种磨难最终获得永生获得信仰的故事。

两部小说在宣传宗教思想的同时也共同采用了故事循环的叙事方式,故事情节的创作组成也多运用宗教主旨,更是提现了东西方思想文化方面的特质,也对现在对东西方文化的研究和交流具有现实意义。

《西游记》剧照一、宏观叙事结构的相同点小说中“叙事”的概念即为故事中人活动的的信息。

可见叙事是与社会历史同时存在的。

在文学创作中的叙事是有规律可以依照的,相同的叙事结构如果对其进行改写或加入其它的故事情节就会形成不同的叙事结构。

从《西游记》中我们可以提取它的基本的故事情节:天生石猴、求先学法、与天界抗争、被压在五指山、金蝉转世、师徒取经、功德圆满等几个基本故事情节。

若是明确故事中的主要矛盾进行概括的故事结构的提取,便会得到故事起因、故事经过、故事结果三大部分。

同样,梳理《天路历程》的故事情节:基督徒惧怕天火、寻得道师指点迷津、寻道终得生命的永恒。

看似两部著作的故事情节是毫无关联的,但是如果对《天路历程》进行抽象画的叙事结构的提取我们同样会获得故事的起因、经过、结果的相同叙事结构。

由此可见,民间故事中的角色和故事情节是不断发生变化的,但是角色所形成的基本情节性质却是相同的。

这是从宏观的故事结构中得出的结论。

《西游记》孙悟空下面我们再来看看具体的故事情节:在《天路的历程》中,居住在毁灭城的邪恶面对宗教书中的疑惑痛苦不堪,最终在宣道师的指点下走上了寻求天路的历程,途中经受了种种困难考验,最终邪恶如愿以偿到达了天城寻得生命永恒。

随后邪恶的妻子同样经历了种种艰险进入天城。

这种叙事结构叫做线状叙事结构,即主人公贯穿故事的始终,在这个大的故事线索中穿插了各个相对独立的小故事,小故事情节中主角又分别与不同的角色产生故事情节。

各个小故事中的角色和情节相对独立不交叉。

第23卷第5期2005年9月泉州师范学院学报(社会科学)Journal of Q uanzhou Norm al U niversity(Social Science)Vol.23 No.5Sep.2005天路历程 与 西游记 的精神共鸣两部小说宗教特征和批判精神比较林 琳(泉州师范学院外国语学院,福建泉州 362000)摘 要:本文通过对 天路历程 和 西游记 的宗教性特征与现实的批判性的比较分析,表明宗教特征和批判精神如两条红线贯穿于两部小说之中,两者的结合是两部小说共同的精神特征。

关键词: 天路历程 ; 西游记 ;宗教特征;批判精神中图分类号:I106.4 文献标识码:A 文章编号:1009-8224(2005)05-0083-05自古以来,人类在与自然、社会的矛盾冲突中生存与发展。

一方面,人们必须面对生活现实,另一方面,又总是对理想世界充满向往与憧憬。

文学,作为 生活的一面镜子 (莎士比亚),不仅反映了现实生活,产生了现实主义文学;也表现了人们的梦想和理想,产生了伟大的浪漫主义文学。

在古代 凡有文化必有宗教 [1]。

由于不同宗教的影响的差异,人们对理想世界的向往总以不同的理念表现出来。

在西方,受 圣经 思想的支配,这种向往通常表现为对天堂的梦想;在东方,则多因佛教的影响表现为对西天极乐世界的追求。

中国16世纪作家吴承恩(1510-1582)的 西游记 和英国17世纪作家约翰 班扬(1628-1688)的 天路历程 (Pilg rim s Progr ess,1678)便是东西方宗教理想主义文学的杰出代表作。

研读两部作品,笔者深以为,宗教精神和批判精神是两者共同的思想基础,拟就此略作探析。

天路历程 (以下简称 天 )创作于英国革命后的 王政复辟 时期。

小说以梦的形式讲述主人公基督徒走向天国的历程。

基督徒在福音使者的启发下,离开家乡毁灭城向天国进发。

一路上,他经过 困难山 、 耻辱谷 、 名利场 等险恶之地,遭遇 魔王河波里昂 、 仇善法官 、 绝望巨人 等鬼魅魍魉,历尽艰难险阻,终于到达上帝所在的阳光灿烂的天国[2]。

西游记与天路历程主题比较作者:刘洋来源:《读写算·基础教育研究》2017年第22期【摘要】《西游记》与《天路历程》是中国和英国近代文学史上十分著名的长篇小说,其宗教思想浓厚,在主题、情节、人物展示上具有一定的相似性。

本文从研究文学主题的角度出发,对两部小说的主题把握、情节塑造、拯救起源、拯救结局等多方面展开对比,深入分析两本小说在主题上的异同之处。

通过西游记与天路历程两类文化的比较,反映宗教与文化之间的差异和互补性,为文化与宗教之间的交流架起一道沟通的桥梁。

【关键词】《西游记》《天路历程》拯救宗教讽喻主题1、引言《西游记》与《天路历程》是中国和英国两篇脍炙人口的小说,其追求真理、走向拯救的主题思想已经深入人心,二者主体间的比较也代表着宗教与文化、东方与西方之间的差异和互补,意义之重大不容置疑。

因此本文对两篇小说的主题比较进行深入的阐述,对拯救起源、拯救主体、拯救终点进行深入比较分析,最后对两篇小说的主体进行总结,得出宗教讽喻的结合点,这就是这篇文章的主要内容。

2、拯救的起源比较2.1信徒出發的目的两篇小说中信徒出发的目的不太相同又有一些共同之处,下面具体分开来分析:(1)在西游记中唐僧西行的目的是为了取经。

他原是大唐的得道高僧,为进一步传播佛法,得到更为精妙的佛学造诣,在大唐皇帝的支持下,在三个徒弟的保护下,开始了西天取经的坎坷之路,路经九九八十一难,困难重重但唐僧心怀佛法,普渡众生的信念从未改变过,自身顽强的信念支撑唐僧不断出发。

(2)在天路历程里,主人公在梦中获悉自己居住的城市将要遭受巨大的灾难,他告知市民,组织大家逃离,世人却不相信他,无奈之下,为了生命安全,主人公只得自己逃离出去,在传道者的指引之下,信徒毅然决然的走向遥远而坎坷的朝拜天国之路。

两篇小说中信徒出发的目的的相同之处在于他们都是为了宗教信仰,为了自身的理想与信念,为了追求宗教的普渡。

而不同之处在于唐僧是为了学到更为精妙的佛法,普渡众人,唐僧是以天下苍生为己任的,心怀大爱之心。

《西游记》与《天路历程》的比较作者:毋婀幸来源:《校园英语·下旬》2014年第12期【摘要】《西游记》和《天路历程》是中西方两部同以宗教取材的古代神话小说,在世界范围内都取得了很大的影响。

本文就试图将《西游记》与《天路历程》进行比较,从中挖掘出两部作品的相似之处以及不同的地方,并作一个简单地总结概括。

【关键词】《西游记》《天路历程》相似点差异性一、出行原因不同,故事情节相似唐僧的出行是希望通过外力拯救终生,基督徒的出行则是用自己的力量对自我进行救赎。

一个反叛,一个推崇。

但不论是西天取经还是走向天堂,两部作品在情节上的安排确有着高度的相似性。

在《西游记》和《天路历程》中,主人公的出行都是充满坎坷的。

一路上各种妖魔鬼怪对他们的前进进行阻碍。

例如唐僧师徒四人遇到的黑风怪、白骨精、六耳猕猴、百眼魔君等妖怪。

多次的磨难甚至让神通广大的孙悟空有时都泄气了。

《天路历程》中的基督徒一路上也是屡遭挫折,例如:“灰心沼”、“死荫谷”等等,虽然一次次身陷险境,但最终都还是取得了胜利,无论是机缘巧合还是他人相助,唐僧师徒和基督徒都是在历次的磨难中取得了成功。

在两部作品中,还都存在一个共同的考验——美色的诱惑。

这样的情节不仅源自作家自己的宗教信仰,还是文学上的一种艺术手法的契合。

但最终两个主人公都已自己坚强的意志和对光明向往的决心,达到了各自的目的地。

二、内在涵义存同,阶级态度不同分析两部作品的浅层意义,不难发现其表层涵义是相似的。

唐僧和基督徒历经千辛万苦、不折不挠都只是为了实现自己心中的理想。

抛开国家性质和宗教观念,两部作品在对现实社会的态度上也是相同的,都对自身所处的时代充满批判和斥责。

《西游记》是对封建社会的黑暗制度、思想以及统治者的昏庸无道的揭露,而《天路历程》则是对英国社会所存在的虚伪、浮躁、不切实际的不良社会风气的谴责。

两部作品都表现的是作者对时代和社会的反抗精神。

由于所处的国家不同,所受的思想文化熏陶也不一样,所以,作者在对待新兴阶级的态度也有不一样的看法。

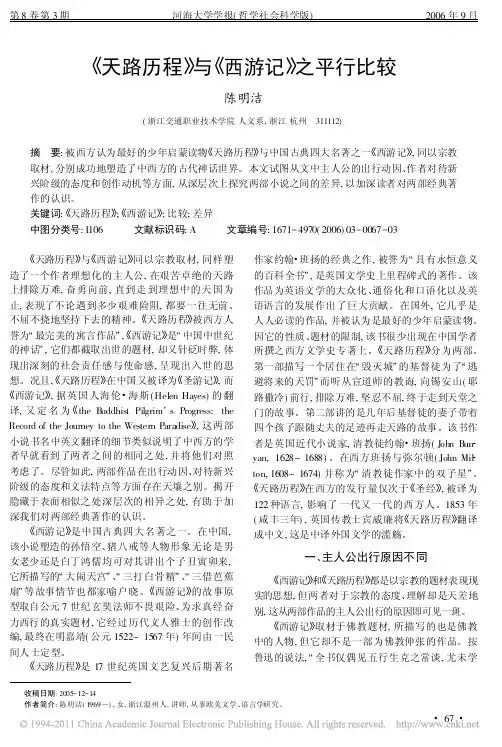

第8卷第3期河海大学学报(哲学社会科学版)2006年9月收稿日期:2005 12 14作者简介:陈明洁(1969 ),女,浙江温州人,讲师,从事欧美文学、语言学研究。

天路历程 与 西游记 之平行比较陈明洁(浙江交通职业技术学院人文系,浙江杭州 311112)摘 要:被西方认为最好的少年启蒙读物 天路历程 与中国古典四大名著之一 西游记 ,同以宗教取材,分别成功地塑造了中西方的古代神话世界。

本文试图从文中主人公的出行动因、作者对待新兴阶级的态度和创作动机等方面,从深层次上探究两部小说之间的差异,以加深读者对两部经典著作的认识。

关键词: 天路历程 ; 西游记 ;比较;差异中图分类号:I106 文献标识码:A 文章编号:1671 4970(2006)03 0067 03 天路历程 与 西游记 同以宗教取材,同样塑造了一个作者理想化的主人公,在艰苦卓绝的天路上排除万难,奋勇向前,直到走到理想中的天国为止,表现了不论遇到多少艰难险阻,都要一往无前、不屈不挠地坚持下去的精神。

天路历程 被西方人誉为 最完美的寓言作品 , 西游记 是 中国中世纪的神话 ,它们都截取出世的题材,却又针砭时弊,体现出深刻的社会责任感与使命感,呈现出入世的思想。

况且, 天路历程 在中国又被译为 圣游记 ,而 西游记 ,据英国人海伦 海斯(Helen Hayes)的翻译,又定名为 the B uddhist Pilgrim s Progress:the Record of the Journey to the Western Paradise ,这两部小说书名中英文翻译的细节类似说明了中西方的学者早就看到了两者之间的相同之处,并将他们对照考虑了。

尽管如此,两部作品在出行动因、对待新兴阶级的态度和文法特点等方面存在天壤之别。

揭开隐藏于表面相似之处深层次的相异之处,有助于加深我们对两部经典著作的认识。

西游记 是中国古典四大名著之一。

在中国,该小说塑造的孙悟空、猪八戒等人物形象无论是男女老少还是白丁鸿儒均可对其讲出个子丑寅卯来,它所描写的 大闹天宫 、 三打白骨精 、 三借芭蕉扇 等故事情节也都家喻户晓。

《天路历程》和《西游记》的对比分析

任慧君;包磊

【期刊名称】《电影评介》

【年(卷),期】2007(000)010

【摘要】《天路历程》和《西游记》两部作品虽出于不同的国度、历史时期、语言和文化,由两位不同生活经历的作者创作,但情景、情节的奇异性等特征却是共同的,而且还寄托着他们对现实的认识和改革现实的希望.本文从比较文学的角度对两部作品进行分析,说明它们在浪漫主义、现实主义、宗教等方面的异同点,旨在唤起人们对内心修养的重视.

【总页数】2页(P92,83)

【作者】任慧君;包磊

【作者单位】陕西科技大学;陕西科技大学

【正文语种】中文

【中图分类】I2

【相关文献】

1.殊途同归的心路历程——《西游记》与《天路历程》之比较 [J], 刘颖

2.《天路历程》与《西游记》宗教元素比较 [J], 冯正斌

3.《天路历程》与《西游记》中的批判精神 [J], 班照

4.不同语境下的心路历程——《天路历程》与《西游记》之异质分析 [J], 邬凤鸣

5.《西游记》与《天路历程》之宗教对比研究 [J], 何英

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

天路历程与西游记的对比分析1 7世纪英国作家约翰?班扬(1628-1688)的《天路历程》(以下简称《天》),创作于英国革命后的“王政复辟”时期,共分两部,第一部以梦的形式讲述了主人公基督徒走向天国的历程。

一路上,基督徒不断遭遇险恶之地,无数妖魔鬼怪,历经艰难险阻,终于到达上帝所在的圣城,获得了永生。

第二部讲述的是基督徒的妻子女基督徒在丈夫至诚精神的感召下,毅然带领四个儿子和一位女邻居重踏朝圣之路,几经波折最终也到达圣城。

16世纪中国作家吴承恩(1510-1582)的《西游记》(以下简称《西》)取材7世纪中国唐朝僧人玄奘到印度取经的史实,以神话方式描述了玄奘及其徒弟四人到西天取经的艰难历程。

一路上,孙悟空为保护唐僧取经,斩妖除怪,历经八十一难,终于到达西天,取回真经修成了“正果”。

两部作品都是根据游记体小说结构改变而拍摄成的影视作品,皆属宗教文学,虽然它们创作于不同的国度﹑历史时期﹑语言和文化,由两位不同生活经历的作家所创作,但其内容却有异曲同工之妙。

一、浪漫主义色彩的充分表现浪漫主义创作着重表现作者对生活的主观感受和理想,即作者对现实生活中的美丑﹑真假﹑善恶的感知和认可,其实质就带有明显的主观性。

作者因不愿直面丑恶的现实﹑剖析现实,而只好采用奇特的幻想﹑大胆的夸张﹑奇异的情节等表现方式,来表明自己对现实的感受和理想的追求,以图超越现实。

从《天》和《西》来看,情景﹑情节的奇异性等浪漫主义特征是共同具有的,正是它们不为国度所限,深受人们喜爱的原因。

《天》故事开头便以梦的形式展开叙述,然后充分发挥了作者的想象力,为读者展示了一幅幅绚丽多姿的画卷,其中有惊心动魄的决斗,有层出不穷的妖魔鬼怪等等,给人一种奇幻、浪漫的感觉。

它的浪漫主义特征主要有以下几方面:第一、人物形象丰富,多姿多彩。

如基督徒在屈辱谷遇到的魔鬼亚玻伦,它的外形“像游鱼一样穿着自鸣得意的鳞甲似的衣服,像条飞龙一样扑扇着双翼;双脚似熊掌,大嘴像狮口,喷出火焰,冒着浓烟。

有关《天路历程》与《西游记》之间主题相似性的英文阐述Poignant reality and strong critics are obvious features of the two novels. Religion is a faith including commentary to the world and cognition to supernatural power, as well as a hope deriving from reality.John Bunyan and Wu Chengen have a similar life experience. They have a precise observation as well. Bunyan was born in a poor tinker family. He joined parliamentary army in England Revolution. But that army is a nonconformist denomination being suppressed at the age of dynasty restoration. Sticking to preach religion puts him into prison for 12 years, during the time he wrote the Pilgrim’s Progress, and that is his master work. Besides, he had written many other religion work. Writing with the intention to expose feudalism and pursue freedom and equality made him a representative for lower level believers. Wu Chengen was born in a downfallen merchant family. He was reluctant to write to flatter the authority. As a result, he always failed in the imperial competitive examination. Therefore, he lived a poor life on his writing for a long time. With fairy tales, many of his poetic prose are written to assail the ugliness of society. Those characteristics are largely presented in The Journey to the West. The realism and criticism of the two novels are revealed from flowing aspects.Firstly, both novels have realistic image of the figures. Figures in the two novels, though they are social ones with magic power and sense, they are social ones of reality as well. Those figures can be classified as two kinds. The justice and the evil. Monkey King and the christian are representatives of justice. Being upright, honest, indomitable, believing in justice, brave to struggle, the christian is modeled as an incarnation of virtue, and an example of puritans in the period of revolution. While Monkey King is modeled as a figure of unruliness, energy and power. He resists violence. He loves freedom, yearns for pureness and brightness. He is clever and brave. He is the most famous and brilliant hero in mythical literature. There are another conceptualized figures modeled to represent social people of demoralization and evil The Pilgrim’s Progress. For instance, Apollyon is a tyrant, Mr.Corruption is acorrupt official, Ms.Affection is a hypercritical noble woman. There are plenty of monsters in The Journey to the West, White-boned Demon, Bull Demon King, Bear Demon and Y ama. They are fierce and cruel ones. They are not only the incarnation of natural power, but also the symbol of feudal autocracy.Secondly, both novels reveal evils of society by telling the experience of heroes as links. As George Bernard Shaw points, the whole story of The Pilgrim’s Progress questions morality and reputation, and condemns evil and crime.“V alley of Disgrace”and Demon Apollyon are modeled to reflect the autocracy of Stuart Dynasty. “V anity Fair”is a place filled with goods like honor, official position, body and soul, except for truth. And there are murder, cheat and bully as well the Christian is beat up even sentenced to death due to his claim to buy truth. The plot reveals the situation of tyranny and the people’s tough living situation.The difficult living condition is more apparent in The Journey to the West. On the one hand, governors are exposed to be more luxurious. There are feasts arranged with priceless food and wine, including dragon’s liver, phoenix’s marrow, bear gall and ape’s lip and so on. On the other hand, they are corrupted and incompetent. For example, when Osiris amends the book of life and death, he practices favoritism. Even two of important apprentices of the Buddha extorts from Tang Monk and his apprentices when their requirements are declined, and they give Tang Monk fake scriptures, which reveals the cowardice and weakness of the governors.Thirdly, they criticize the injustice of laws. Both novels largely question the institutions and laws. In The Pilgrim’s Progress, the Christian is sentenced after he claims to buy truth. Unexpectedly, the jury are Blindness, Bad Guy and Prurience and the witnesses are Jealousy, Superstition and Flattery. The result of judgment turns out to be the death for Mr Loyalty and the Christian. The plot reflects a real trial of Judge Jeffery, castigating the injustice in real life. While The Journey to the West advocates “retribution for sin”. However it depends on antecedents rather than sin. Monsters can kill without being badly punished if they have antecedents. For example, the lion, the elephant and the rock kill others in human being’s world but they are not punished, and even they are reinstated in office. For the immortals at lower levels, however,once they violate the law, they will definitely be punished.。

<比较文学>论文题目:《天国历程》和《西游记》的救赎之路****:**《天路历程》与《西游记》中的救赎之路【摘要】《天路历程》与《西游记》是世界文学史上两部带有浓烈宗教色彩的文学作品。

《天路历程》以梦幻的形式设计与描绘了人类在生命的历程中通向天国道路;《西游记》也以神怪的形式描绘了唐僧师徒四人历尽艰难到西天取经的历程。

两部作品都采用宗教救赎之旅的叙事模式,阐发了精神救赎的宗教教义,揭露批判了黑暗的社会现实,这是二者的相同之处。

但作品中所体现的救赎思想又有着很大的不同。

本文将从救赎思想与批判精神两个角度进行分析,比较得出两部作品的异同之处。

【关键词】《天路历程》;《西游记》;救赎思想;批判精神《天路历程》与《西游记》是世界文学史上两部带有浓烈宗教色彩的文学作品,也是东西方宗教理想主义文学的杰出代表作。

《天路历程》是17世纪英国文艺复兴后期著名作家约翰·班扬的经典之作,被誉为“最完美的寓言作品”,是英国文学史上具有里程碑式意义的著作。

《天路历程》分为两部。

第一部以梦幻的形式讲述了主人公基督徒为了“逃避将来的天罚(1)”而听从宣道师的教诲,向锡安山前行,排除万难,坚忍不屈,终于进到天堂之门的故事。

第二部讲的是几年后基督徒的妻子带着四个孩子跟随丈夫的足迹再走天路的故事。

《西游记》是16世纪中国作家吴承恩的作品。

其取材于7世纪中国唐朝僧人玄奘到印度取经的史实,以神怪的方式讲述了唐僧师徒四人到西天取经,历经艰难最终取得真经,修成正果的历程。

可以说这两部作品在叙事模式和阐发内容上有很多相似之处,如都采用宗教救赎之旅的叙事模式,阐发了精神救赎的宗教教义,但是在具体的救赎思想的体现上又有所不同。

此外,批判社会黑暗现实的精神也是这两部作品不可忽视的重要共同特征。

一.救赎思想两部作品皆以“救赎”为主题,着重强调个人精神救赎的重要性,在叙事上,以乐园—犯罪—受难—赎罪—得救的模式构思故事的发展。

书中主人公都因自身的“原罪”或所犯过的错误而受到驱使从而踏上了救赎之旅,在寻求救赎的过程中都历经了众多诱惑与磨难,最终都获得了拯救,修成了正果。

兰州商学院陇桥学院本科生毕业论文(设计)论文(设计)题目:评《西游记》与《天路历程》的契合点系别:专业 (方向):年级、班:学生姓名:指导教师:2013年 5 月1日声明本人郑重声明:所呈的毕业论文(设计)是本人在导师的指导下取得的成果。

因本毕业论文(设计)引起的法律后果完全由本人承担。

本毕业论文(设计)成果归兰州商学院陇桥学院所有。

特此声明毕业论文(设计)作者签名:年月日评《西游记》与《天路历程》的契合点摘要本文比较分析了《天路历程》和《西游记》两部伟大的寓言。

两者都采用了宗教朝圣的叙事模式,描写了寓言人物的赎罪经历,宣扬了精神救赎的宗教教义,揭露了充满罪恶的社会现实。

从这些共同点入手去探求两部作品的主旨,不难看出这两部作品既是两本传经布道、弘扬教义的教科书,又是两则影射社会现实、微言大义的寓言故事,而其根本目的就是向世人展示一条精神救赎之路。

[关键词]《天路历程》;《西游记》;契合点ABSTRACTThis paper is a comparative analysis of the two great allegories-- The Pilgrim's Progress and The Journey to the West.Both adopted the narrative mode of religious pilgrimage to describe the experience of atonement of the allegorical figures,to promote the religious teachings of the spiritual salvation and to expose the sinful social reality.Staring from these similarities we can easily find out the gist of two works:both of the two works are sermons and teaching textbooks of religious doctrines,as well as sublime and profound allegorical stories alluding to social realities. The fundamental objective of the two books is to demonstrate a way to spiritual salvation.[Key words]The Pilgrim's Progress;The Journey to the West;similarities目录一、引言 (1)二、作者及作品介绍 (2)(一)《西游记》简介 (2)(二)《天路历程》简介 (2)三、两部作品的相同点 (3)(一)浓厚的宗教主义色彩 (3)1、宗教主题探讨 (4)2、宗教典籍引用 (4)(二)批判现实主义色彩 (7)1、两位作者相似的生活经历 (8)2、人物塑造的现实性 (8)3、现实罪恶的揭露 (10)四、结论 (13)参考文献 (14)评《西游记》与《天路历程》的契合点一、引言人类民族之间由于生存环境、生活方式、历史传统、民族信仰、审美思维等方面的差异,便形成了民族文化的鲜明特色。

这种民族文化之间的差异是不言而喻的。

但是,不同民族在思想、道德、行为等诸方面表现出来的共性,又决定了他们在文化上具有可同约性。

既然各种文化之间是这样,作为文化的重要组成部分的文学,自然也不例外。

在古代“凡有文化必有宗教”(刘颖,2010)。

由于不同宗教的影响的差异,人们对理想世界的向往总以不同的理念表现出来。

在西方,受《圣经》思想的支配,这种向往通常表现为对天堂的梦想;在东方,则多因佛教的影响表现为对西天极乐世界的追求。

中国16世纪作家吴承恩(1510-1582)的《西游记》和英国17世纪作家约翰班扬(1628-1688)的《天路历程》便是东西方宗教理想主义文学的杰出代表作。

国内外学者也对此课题的研究也不少。

李万钧(1995)在《中西文学类型比较史》中指出:从结构主义理论来说,《天路历程》和《西游记》一样都属于“路上小说”,整个故事处于一个梦境的游记体小说结构,全景式地展示天地人三界,是“宗教和现实的结合”。

梁工(2007)在《圣经视阈中的东西方文学》中指出:“深刻的现实性和强烈的批判性是《天路历程》最鲜明的品质”(邬凤鸣,2010)。

林琳(2005)在“《天路历程》与《西游记》的精神共鸣——两部小说宗教特征和批判精神比较”中指出:两部作品都是宗教寓言小说,都借助游记体小说结构,“百科全书式”地展示了“三界”(天上、人间、地下)色彩斑斓的生活画面(林琳,2005)。

恰如李万钧指出的,两部作品都是宗教和现实的结合。

宗教特征和批判精神如两条红线贯穿于两部作品之中(林雅琴,2009)。

本文从游历题材、天国思想角度切入对两部作品进行了必要的概括,着重分析了两部作品的宗教精神和批判精神等共同因素,并力图探寻与之相关的历史条件、社会状况和文化氛围。

二、作者及作品介绍(一)《西游记》简介《西游记》是中国古典四大名著之一,由我国明朝作家吴承恩创作于十六世纪,作品规模宏大结构完整,主要描写了,唐僧孙悟空师徒去西天取经,不畏强暴,一路降妖伏魔,终于取得真经,功德圆满。

作者通过虚幻的世界,对封建统治者的态度颇可玩味。

《西游记》是中国古典四大名著之一。

在中国,该小说塑造的孙悟空、猪八戒等人物形象无论是男女老少还是白丁鸿儒均可对其讲出个子丑寅卯来,它所描写的:“大闹天宫”、“三打白骨精”、“三借芭蕉扇”等故事情节也都家喻户晓。

《西游记》的故事原型取自公元7世纪玄奘法师不畏艰险、为求真经奋力西行的真实题材,它经过历代文人雅士的创作改编,最终在明嘉靖(公元1522~1567年)年间由一民间人士定型(竺洪波,2011)。

(二)《天路历程》简介约翰·班扬(John Bunyan,1628-1688)是十八世纪英国著名作家,他出生在伦敦附近贝德福地区一个补锅匠家庭,1653年加入新教组织后被政府当局判非法传教而两次投入监狱。

班扬在漫长的牢狱里开始了他的文学创作。

《天路历程》(The Pilgrim’s Progress)就是其最杰出的作品,共分两部,分别于1678年和1684年出版,讲述的是一个基督徒如何寻求上帝拯救的宗教寓言故事。

此书一问世即受到热烈追捧,并在一年内连续再版两次。

据说从它出版之时到18世纪,英国普通百姓家中必备的两册书里第一册是《圣经》,而第二册就是《天路历程》,它因此可以说是英国百姓家喻户晓的著作(吴文南,2009)。

这是一则宗教寓言故事,分为两卷。

上卷讲述的是一个名叫基督徒的男子从毁灭城出发,历尽重重险阻,最终到达天国圣城获得永生的艰难曲折的历程。

下卷讲述了他的妻子与四个儿子步其后尘历经艰险终于进入天国的故事。

三、两部作品的相同点(一)浓厚的宗教主义色彩研读两部作品,可以发现两部小说写的都是信徒们“朝圣”历险的过程。

但往深层内涵里看,两部小说写的是信徒们为追求心灵圣洁而弃恶向善的“心路历程”,心灵虔信程度的加深与情节发展同步推进,在历程的目的地——天国或西天,两条线索叩合,主人公修得圆满,故事结束。

两部小说的创作时间相差近百年,两位作者的个人经历也不尽相同,小说的宗教背景和创作形式也有很大差异,然而,值得注意的是这两部作品在故事情节、内在涵义和表现手法上却有惊人的相似之处,这些契合点往往可以使读者在阅读其中一部作品时自然而然地联想到另一部作品。

两部小说,时代各异,中西有别,却能够相互辉映、相互印证,这在浩瀚的世界文学宝库里并不多见。

那么,究竟这两部小说有哪些共同之处呢?现在,本文就从作品的浓厚的宗教主义色彩和现实批判主义色彩方面来考察一下它们的契合点。

1、宗教主题探讨两部小说都在宗教的框架中展开故事。

《天路历程》按照基督教的:“原罪——信主——赎罪——得救——沐恩”的思想构思小说(林琳,2005)。

描述基督徒如何背着“原罪”的包袱,走上寻求真理和光明的漫漫历程:“先受到‘世智先生’等诱惑,直到在‘拯救墙’下抱住了十字架,意味着他虔信了基督,‘包袱’才终于脱落,走上了赎罪的正路,最终进入了天堂”(吴文南,2008)。

《西游记》则主要按照佛教的因果报应、苦行得救、普渡众生、修成正果的思想构思小说。

唐僧师徒都因前世有过罪孽,贬入人间受苦。

而一旦他们认定了西天取经的目标,就得到神佛们无时不在的救助。

师徒们的“八十一难”既是苦修苦行的历程,也是他们驱妖除魔、救济众生的功德。

《天路历程》与《西游记》同以宗教取材,同样塑造了一个作者理想化的主人公,在艰苦卓绝的天路上排除万难,奋勇向前,直到走到理想中的天国为止,表现了不论遇到多少艰难险阻,都要一往无前、不屈不挠地坚持下去的精神。

两部小说的主题显然都在宣扬人类宗教所共有的信条因果报应,惩恶扬善、虔信主宰、禁欲宽容,都宣扬了各自宗教的万能至上。

2、宗教典籍引用班扬的时代,英国皇帝仍是罗马天主教的信徒,而当时基督教会腐化严重,横征暴敛、大肆搜刮、荒淫无度,完全没有《圣经》中所教诲的那般诚信持礼,俭朴爱人的思想(吴文南,2009)。

班扬的工作,便是用他的笔把这种颠倒的世事纠正过来。

作者不用什么大道理,因为作者以为世事之所以堕落,是因为他们把老祖宗的教诲给忘了,用的办法便是强调和重申《圣经》的思想。

基督徒的天路旅行是出于什么原因?是因为他被身上背负的重担压得喘不过气,担心所居住的地方将会被琉璜火毁灭,所以大声地哭泣:“我怎么才能得救呢?”(约翰·班扬, 赵沛林,陈亚珂译2011.p.3)基督徒知道自己的罪行,却因为怕这个在我背上的重负会把我压得沉到比坟墓更深的地方去,坠到地狱里去。

可见,基督徒明晓自己身上所犯的罪行,有着自我救赎的原罪思想。

为此,宣道师赐予他一本《圣经》告诉了他通往灵魂天门的路。

他去天门干什么呢?是去要生命!生命!永恒的生命!(约翰·班扬, 赵沛林,陈亚珂译2011.p.3)。

是想得到荣耀的冠冕、发亮的衣服等等。

基督徒不是为了众人的救赎而去的,纯粹是为了自我的幸福,自我的解脱。

而且,为了表示他的救赎的决心和坚贞,他主动地迫不及待地与过去一刀两断。

一路上他几乎没有提及自己的家乡没有想念家中的弱妻和幼儿。

他的理由是:“我羡慕的乃是一个更美的家乡,那就是在天上的”(约翰·班扬, 赵沛林,陈亚珂译2011.p.5)。

即使是进了天堂,和许多神仙在一起时也没有一丝一毫衣锦还乡的意思。

然而又不能说基督徒是个无情无欲的人,他对于行的“忠信”和“盼望”的关心,也是显而易见的。