隈研吾个人简介及案例分析

- 格式:ppt

- 大小:4.29 MB

- 文档页数:13

中外建筑艺术设计赏析--长城脚下的公社一、设计师简介隈研吾,日本著名建筑师,1954年生于日本神奈川县,建筑融合古典与现代风格为一体,著有“负建筑”、“十宅论”。

他的设计理念很独特“让建筑消失”“反造型”“竹屋”表现了隈研吾对建筑回归自然的精神,其中各种细节的调整可以看出他的精益求精。

二、地理位置北京市八达岭高速路水关长城出口长城脚下的公社凯宾斯基坐落在长城脚下的8平方公里的美丽山谷。

在“竹屋”的设计中,设计师的设计理念首先是学习万里长城的“建筑方法”,即建筑与用地的关系,试图在这个设计中反映出长城所具有的建筑形态和文化内涵。

他认为“长城是在保留了复杂的倾斜的基础上建造起来的延绵不断的连续体”,其本身不是单纯的,个体的,而是融入自然环境中的,自然的一部分。

这座建在狭窄的山岩上的建筑姿态舒展,与环境浑然一体,建筑师大量运用竹子,这座建筑的外表都用竹子包起来,从屋外到屋内,甚至推拉的门窗和为生间的脸盆都尽可能使用竹子,光线透过竹架照射进来, 与深灰色的石头地面、光洁的落地玻璃窗形成对比, 虚实相生,冷暖相宜。

竹子的色彩、质感和纹理被原生态的展现,山风习来, 似乎可以闻到竹子的气息,倍感亲切。

隈研吾认为,竹子是中国的符号和象征,在世界任何地方看到竹子,人们就会想到中国。

从建筑文化学的角度看,竹子代表了东方文化的价值观念。

三、隈研吾他在未经修造的斜面上,充分地利用地形建造,“将细长的平面形小心翼翼地放了上去”,使得建筑以一种本质的状态存在于自然中。

他还力图使建筑的精度符合建筑场地所固有的“风景的精度”,将建筑“粗矿化”,使建筑与长城以及周边风景的那种粗矿(低精度)达到和谐的统一。

整个房子的形态及材料的选择都表现出基地所承载的内在信息,在郁郁葱葱的树木掩映之下,竹格栅有秩序的排列,似隐似现,宁静、淡泊,自然而不造做,象征性地表现了长城“墙”的特质,不但谦虚的融入了自然,还成为自然景观中的亮点,令自然充满灵气。

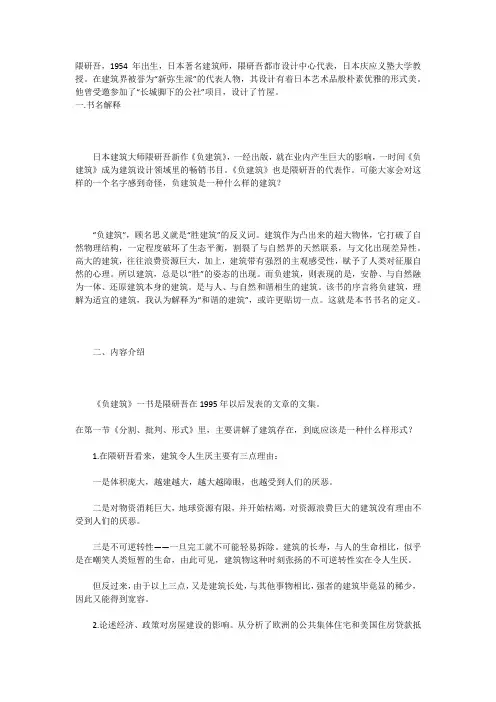

建筑大师隈研吾解析建筑自身存在的形体是可耻的。

我想让建筑的轮廓暧昧化,也就是说,让建筑物消失。

——隈研吾他曾是日本现代建筑的后起之秀,却在后现代主义的道路上走得更狂更远。

他曾遭遇重大挫折,却因祸得福站上世界之巅。

正负对撞,化整为零。

他用神奇的魔法,给一个个建筑作品披上了哈利波特的隐形斗篷。

他用质朴的材料,醒每一个人对自然最原始的渴望。

用天然纯净之心,将时光细细雕琢。

他,就是隈研吾。

隈研吾(生于1956年8月8日)是在日本当代最著名建筑师之一。

他在21世纪对日本传统建筑元素的重新诠释包含了对天然材料运用、建筑的光和轻盈以及强化而非统治的建筑的创新。

他的建筑与多数日本当代作品不同,没有通过简单的手势试图淡入周围环境,而是试图采用传统元素让建筑仍然联系到其所在的地域中。

这些传统元素与高科技的混合在日本和世界各地都被证明是流行的,甚至在他他最近在中国和西方的作品中。

隈研吾出生于横滨,于1979年从东京大学毕业,在当地工作几年后曾在哥伦比亚大学进行研究,直到1986年他的第一次实践”空间设计工作室“,之后的1987年他又成立了工作至今的隈研吾建筑事务所,并且继续在哥伦比亚大学任教。

他早期的作品充满了后现代趋向,但日本泡沫经济的破灭和上世纪90年代“失去的十年”中环境无法支持这样奢侈的建筑。

与他的许多同行出国深造的选择不同,隈研吾借机寻找与小规模较小的工匠的联合,这重振了他的风格,关注点从大图景变化为小元素的重复使用。

这也是让他注重重塑天然材料的机会。

传统的日式建筑非常关注节奏和轻盈感,但在现代建筑中采用天然材料达到这个高度则会限制你的材料搭配。

因此,隈研吾开始采用如石头一般的材料,将它们当做轻盈的木材或玻璃,将材料切成薄片并作为粒子来利用。

他的那须石头博物馆(2000年)就是一个很好的例子,以当地的石头打造了柔软多孔的墙,让光在其中穿梭。

隈研吾的其他著名建筑包括长崎县立美术馆(2005年),浅草文化旅游中心(2012)以及中国的长城公社(2002年)。

隈研吾隈研吾:现代建筑之美引言:隈研吾(Kengo Kuma),一个备受推崇的日本建筑师,以其极富创造力的作品和对自然材料的独特运用而闻名于世。

通过将建筑融入周围环境,他致力于创造与自然和谐相处的空间。

本文将介绍隈研吾的背景、他的设计原则以及一些代表性的建筑作品。

一、背景:1. 个人背景:隈研吾于1954年出生在日本岐阜县,现为一位国际知名的建筑师。

2. 教育背景:他在东京大学获得了建筑学学士学位,并在美国获得了建筑学硕士学位。

3. 职业经历:隈研吾曾在纽约工作多年,在此期间接触到了西方建筑的设计理念,这对他后来的设计风格产生了重要影响。

二、设计原则:1. 自然与建筑的融合:隈研吾坚信建筑应该与自然和谐共生,他的设计常常融入了自然元素,例如利用纤细的木材构造以达到与周围环境的亲和。

2. 回归本质:他倡导采用简洁的材料和纯粹的形态,力求将建筑还原到其最基本的本质。

这种极简主义的设计风格,使他的建筑作品不仅能够与周围环境相融合,同时也展现出内在的美。

3. 材料的运用:隈研吾偏爱使用自然材料,例如木材、竹子等,他通过对这些材料的合理运用,使建筑呈现出温暖、柔和的感觉。

三、代表性建筑作品:1. 鸢嘴草庙堂(Kumamoto Artpolis):这是一个位于日本熊本县的庙堂,建筑外形细长而曲折,仿佛一株高耸的鸢嘴草。

隈研吾将竹子作为主要的建筑材料,运用了传统的竹结构技术,使建筑在视觉上与周围环境融为一体。

2. 东京森美术馆(Tokyo Olympic Stadium):这是隈研吾设计的2020年东京奥运会的主体育场。

他将建筑与周围的公园结合起来,使整个场馆呈现出一种与自然融为一体的感觉。

它采用了大量的木材和石材,营造出一种温暖、人性化的氛围。

3. 过去未来博物馆(Museum of the Future):这是隈研吾在迪拜设计的未来博物馆。

建筑外墙采用了大面积的玻璃幕墙,创造出一种轻盈飘逸的效果。

内部空间设计了多个自然光线透过玻璃照射进来的开放空间,使参观者能够与自然亲密接触。

隈研吾建筑作品及介绍1. 隈研吾是谁?嘿,大家好!今天我们要聊的是一个特别有趣的人物——隈研吾。

如果你对建筑有点兴趣,肯定听说过他。

他是个日本建筑师,设计风格非常独特,能把传统和现代完美结合起来。

就像你在看一部老电影,但突然发现里面加入了超级炫酷的特效一样。

隈研吾的建筑设计不仅看起来像是从梦中走出来的,还能跟自然融为一体,这才是他的绝技。

你可能会想,这家伙究竟是怎么做到的呢?别急,我们接下来就会深入探讨。

2. 隈研吾的设计风格2.1 自然与现代的完美结合首先,咱们来说说他的设计风格。

隈研吾可是把自然和现代结合得天衣无缝的高手。

他的建筑常常让人有种在森林里穿行的感觉。

比如说,他的“浅草文化观光中心”,外观就像是用竹子编织的,大伙儿看了都觉得这设计好像能跟自然合二为一。

在他的作品中,木材、石头这些自然材料总是被巧妙地运用,看起来不仅有质感,还特别有历史感,就像你在看一幅古老的画作但却是用现代的技法创作的。

2.2 以人为本的设计理念而且,隈研吾特别注重人的体验,他的建筑设计往往是围绕着人的生活来展开的。

他喜欢把建筑设计成一个人们可以自然地交流、互动的空间。

就像他的“北九州现代美术馆”,你可以看到设计师特别在意访客的流动路径,怎么让人走起来更舒适,甚至连坐在哪里休息都经过精心考虑。

这种设计理念,就像是为了你特别定制的服务一样,让你感受到特别的关怀。

3. 隈研吾的经典作品3.1 杭州“腾讯滨海大厦”说到隈研吾的经典作品,那可真是不胜枚举。

其中一个特别引人注目的就是杭州的“腾讯滨海大厦”。

这座大厦的外观设计得像是一朵盛开的花,光看外面就能感受到浓厚的自然气息。

而且,这栋楼不仅美观,还特别环保,采用了很多可再生的材料。

真的很棒是不是?它在大厦和环境之间找到了那个完美的平衡点,让人感觉仿佛走进了一片现代的森林。

3.2 京都“东福寺塔头”另外,不能不提的还有京都的“东福寺塔头”。

这座建筑是隈研吾对传统寺庙建筑的现代演绎。

隈研吾,1954年出生,日本著名建筑师,隈研吾都市设计中心代表,日本庆应义塾大学教授。

在建筑界被誉为“新弥生派”的代表人物,其设计有着日本艺术品般朴素优雅的形式美。

他曾受邀参加了“长城脚下的公社”项目,设计了竹屋。

一.书名解释日本建筑大师隈研吾新作《负建筑》,一经出版,就在业内产生巨大的影响,一时间《负建筑》成为建筑设计领域里的畅销书目。

《负建筑》也是隈研吾的代表作。

可能大家会对这样的一个名字感到奇怪,负建筑是一种什么样的建筑?“负建筑”,顾名思义就是“胜建筑”的反义词。

建筑作为凸出来的超大物体,它打破了自然物理结构,一定程度破坏了生态平衡,割裂了与自然界的天然联系,与文化出现差异性。

高大的建筑,往往浪费资源巨大,加上,建筑带有强烈的主观感受性,赋予了人类对征服自然的心理。

所以建筑,总是以“胜”的姿态的出现。

而负建筑,则表现的是,安静、与自然融为一体、还原建筑本身的建筑。

是与人、与自然和谐相生的建筑。

该书的序言将负建筑,理解为适宜的建筑,我认为解释为“和谐的建筑”,或许更贴切一点。

这就是本书书名的定义。

二、内容介绍《负建筑》一书是隈研吾在1995年以后发表的文章的文集。

在第一节《分割、批判、形式》里,主要讲解了建筑存在,到底应该是一种什么样形式?1.在隈研吾看来,建筑令人生厌主要有三点理由:一是体积庞大,越建越大,越大越障眼,也越受到人们的厌恶。

二是对物资消耗巨大,地球资源有限,并开始枯竭,对资源浪费巨大的建筑没有理由不受到人们的厌恶。

三是不可逆转性——一旦完工就不可能轻易拆除。

建筑的长寿,与人的生命相比,似乎是在嘲笑人类短暂的生命,由此可见,建筑物这种时刻张扬的不可逆转性实在令人生厌。

但反过来,由于以上三点,又是建筑长处,与其他事物相比,强者的建筑毕竟显的稀少,因此又能得到宽容。

2.论述经济、政策对房屋建设的影响。

从分析了欧洲的公共集体住宅和美国住房贷款抵押政策,重点分析凯恩斯主义的“大建筑方案”的利弊。

隈研吾建筑作品及介绍1. 隈研吾是谁?要说到日本建筑界的大腕,隈研吾绝对是个不能绕开的名字。

咱们都知道,日本的建筑风格一向有点特别,什么“和风”啊、“现代”啊,总之就是别具一格。

而隈研吾,这位设计师,可谓是现代日本建筑的代表之一。

他那种用自然材料和独特设计理念,常常让人看了都不禁感叹:“哇,这居然是建筑!”1.1 隈研吾的设计风格隈研吾的建筑设计风格,可以用几个词概括:自然、亲密和独特。

你看他的建筑,不论是住宅还是公共建筑,都像是跟周围环境有个小秘密似的。

比如他特别喜欢用木材和石材,这种材料不仅能和自然环境融为一体,还能给人一种温暖的感觉。

简直就像是穿了一件舒适的毛衣一样,让人感觉特别放松。

还有,他很注重光线的运用,通过各种巧妙的窗户和墙面设计,把自然光引入室内,真的是让整个建筑充满了自然的气息。

1.2 隈研吾的代表作品说到隈研吾的代表作品,咱们首先得提一个,那就是他设计的“浅草文化观光中心”。

这个建筑位于东京的浅草,外观一看就知道是不一样的。

它的设计灵感来自于传统的日式纸灯笼,整个建筑看起来就像是巨大的灯笼悬挂在街头,真的是别具一格。

你站在远处一瞧,哇,怎么这么有趣的建筑?再近点看,细节的处理就更让人惊叹了。

那些木条的层叠设计,简直像是用心雕刻过的艺术品。

再来说说“上野东照宫表门”。

这座建筑融合了传统和现代的设计元素,外观上有点像是个大牌子,但是它的每一个角落、每一块木板,都经过精心设计,让人一进门就能感受到一种温暖的氛围。

特别是那精致的木质细节,真是让人不得不低头致敬。

这座建筑不仅仅是个观光地,更是个能让人静心的地方。

2. 隈研吾的建筑理念2.1 自然与人文的融合隈研吾的建筑设计最独特的地方,就是他总能把自然和人文完美融合在一起。

他喜欢让建筑看起来像是从地面上长出来的,尽量少用那些过于冷硬的现代材料,而是用木材、竹子等自然材料,创造出一种“返璞归真”的感觉。

你可以看到他设计的建筑总是能融入周围环境,不会显得突兀。

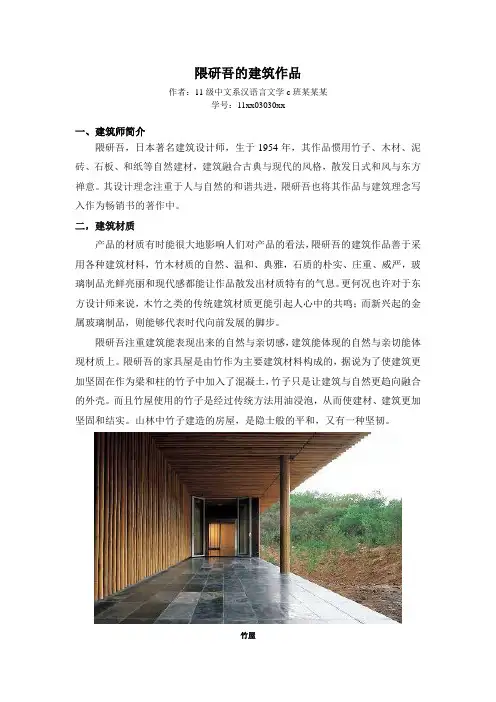

隈研吾的建筑作品作者:11级中文系汉语言文学c班某某某学号:11xx03030xx一、建筑师简介隈研吾,日本著名建筑设计师,生于1954年,其作品惯用竹子、木材、泥砖、石板、和纸等自然建材,建筑融合古典与现代的风格,散发日式和风与东方禅意。

其设计理念注重于人与自然的和谐共进,隈研吾也将其作品与建筑理念写入作为畅销书的著作中。

二,建筑材质产品的材质有时能很大地影响人们对产品的看法,隈研吾的建筑作品善于采用各种建筑材料,竹木材质的自然、温和、典雅,石质的朴实、庄重、威严,玻璃制品光鲜亮丽和现代感都能让作品散发出材质特有的气息。

更何况也许对于东方设计师来说,木竹之类的传统建筑材质更能引起人心中的共鸣;而新兴起的金属玻璃制品,则能够代表时代向前发展的脚步。

隈研吾注重建筑能表现出来的自然与亲切感,建筑能体现的自然与亲切能体现材质上。

隈研吾的家具屋是由竹作为主要建筑材料构成的,据说为了使建筑更加坚固在作为梁和柱的竹子中加入了混凝土,竹子只是让建筑与自然更趋向融合的外壳。

而且竹屋使用的竹子是经过传统方法用油浸泡,从而使建材、建筑更加坚固和结实。

山林中竹子建造的房屋,是隐士般的平和,又有一种坚韧。

竹屋而莲屋里的水元素则是附加的柔和。

具有东南亚的吊脚楼的感觉。

水流在房子和地面之间,制造出环绕的效果。

在石料,不锈钢和玻璃的“硬朗”下,捧着莲花的水池展现出柔软,整体给人一种刚柔并济的感觉。

池水的灵动使莲屋仿佛有灵性的仙子,就连池中的石块都像是浮在水面上。

宁静得富有东方的禅意。

就算石质和钢管代表了现代风格,那也是不改优良传统的东西结合。

莲屋口腔博物馆外部局部位于日本爱知的GC口腔科学博物馆则是完全由木质构成,犹如玩具般的构造更让人感到童趣。

用传统的办法使木条固定而不使用钉子,精密的构造让人相信。

古意中透出智慧,木质中透着传统。

日本由于多地震发展的木造建筑发展的结果和人类才智的体现,更能代表建筑与自然的和谐。

高柳町社区中心是建筑师在日本的作品,透着浓浓的日式风情。

隈研吾kengo kuma 狮子座1954年盛夏出生于神奈川。

在东京的教区长大。

最初一家人住在20年代的日体旧式房屋里。

用途和石头堆成的墙壁。

高高的木头房梁和竹子,是隈研吾儿时记忆中最熟悉的部分。

隈研吾的祖父是一位医生,平日的爱好就是在院子里,种植各种各样的花花草草。

正是小时候与花草打交道多了。

他——了些许植物学知识。

对纯自然材料的这种眷恋,一直影响了他许多年。

正如那句名言“一个好的建筑师,也是一名好的植物学家。

”人们最早认识隈研吾,起于长城的竹屋。

他利用竹子建造出独特的空间。

这种质朴的材料,仿佛打造出一条时光隧道,连接过去与未来。

竹屋的内部被不同直径的竹子排列而成的竹墙和竹柱分割为各种不同空间。

竹墙界定了空间却遮挡不住视线,阳光透过竹子的缝隙射入,虚实相生,营造出强烈的视觉效果,置身其间,四周山色尽现眼前。

长城下的公社,隈研吾的竹屋,他的感觉不像是一栋房子,更像是自然景观中的一个片段,他的竹屋也在长城中得到一些启示,对空间的这种解读,不再是一个单独的用外墙来区分内外的空间,而是成为一个有墙的存在而已,是一个完整的整体。

隈研吾曾经这样评价他的作品,“这不是山,这是我的建筑。

”在我看来这是多么嚣张的一句话,但是我们不得不承认,没错,这是不是山,这是他的建筑。

在这里,他的竹屋是跟山坡长在一起的。

沿着山坡地势,在长城的脚下,想变魔术一般,营造了恬静的竹屋,抛弃了现代文明的喧嚣,竹屋激活了一个民族的中国梦。

真正实现了“结庐在人境。

”优秀的建筑作品无处不体现着对自然的亲近和依赖。

就像每个沉浸于建筑设计中的大师一样,他们所求的不仅是空间上的自然舒适,更是心灵上的怅然回归。

他们都是生活的“着装”,"——“和“绿意”的搭配,空旷的几何体与简单的家具搭配,一切都透着极简的美,丝毫不感空荡——对他来说,不过是尺度上的大小。

比例上的问题而已。

有了他的思想成就,就做什么设计都无所谓这位建筑大师最善于发挥的材料是原始质朴的光辉,他的加加减减之后,尘归尘,土归土,一切不着痕迹,世界却已然改变。