第七讲:认识论的基本问题、派别及主要观点

- 格式:ppt

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:19

第七讲 马克思主义哲学认识论及其中国化一,实践――马哲解决认识论基本问题的钥匙二,从实际出发、实事求是与解放思想三,马哲真理观四,马哲辩证认识方法论五,马哲历史认识方法论六,关于哲学诡辩教材对哲学史上的认识理论的归类,区分了唯物主义与唯心主义,上一讲区分了辩证法和形而上学,区分了辩证唯物主义和旧唯物主义。

相对于黑格尔的绝对唯心主义,相对于旧唯物主义的忽视实践,忽视人的认识活动的能动性和过程性,马克思主义哲学这方面对西方哲学有新的贡献。

一,实践――马哲解决认识论基本问题的钥匙马哲认识论是大哲学中的认识论,与其相应的本体论和价值论是统一的。

马哲认识论属于狭义实在论及可知论范畴。

就其内容而言,马哲认识论是以实践为基础的能动的反映论,在认识方法上,则是自觉的辩证论,但(不自觉地)带有还原论的痕迹。

实践的概念在马哲体系里是一个构造性概念。

这个概念对于整个历史唯物主义理论体系的形成至关重要,是马哲形成包括唯物史观在内的彻底的唯物主义本体论不可缺少的环节。

实践不但是人类存在的最重要方式,也是决定人的认识活动的最关键环节。

马哲对人类实践意义的认识,在西方哲学的脉络里也是革命性的开拓:要真正理解、把握“事情本身”,不是只在理论上自圆其说就可以了,一定要通过人类实践。

“哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界。

”“凡是把理论引向神秘主义的神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。

”“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论问题,而是一个实践问题。

人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实和力量,自己思维的此岸性。

关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。

”但是,“实践”被作为把历史归结到“世界的物质统一性”上的一个环节,马哲在对“实践”的理解上存在着两个不当的夸大,一是夸大实践因素,而忽视非实践因素,二是夸大实践中的物质性因素,而忽视实践中的精神因素。

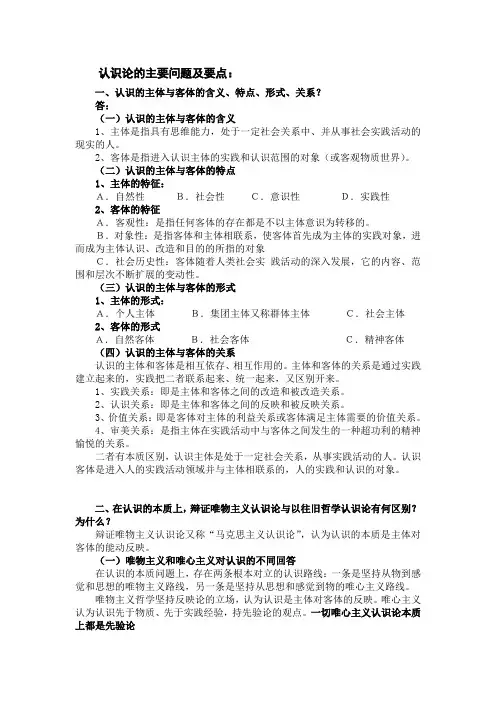

认识论的主要问题及要点:一、认识的主体与客体的含义、特点、形式、关系?答:(一)认识的主体与客体的含义1、主体是指具有思维能力,处于一定社会关系中、并从事社会实践活动的现实的人。

2、客体是指进入认识主体的实践和认识范围的对象(或客观物质世界)。

(二)认识的主体与客体的特点1、主体的特征:A.自然性B.社会性C.意识性D.实践性2、客体的特征A.客观性:是指任何客体的存在都是不以主体意识为转移的。

B.对象性:是指客体和主体相联系,使客体首先成为主体的实践对象,进而成为主体认识、改造和目的的所指的对象C.社会历史性:客体随着人类社会实践活动的深入发展,它的内容、范围和层次不断扩展的变动性。

(三)认识的主体与客体的形式1、主体的形式:A.个人主体B.集团主体又称群体主体C.社会主体2、客体的形式A.自然客体B.社会客体C.精神客体(四)认识的主体与客体的关系认识的主体和客体是相互依存、相互作用的。

主体和客体的关系是通过实践建立起来的,实践把二者联系起来、统一起来,又区别开来。

1、实践关系:即是主体和客体之间的改造和被改造关系。

2、认识关系:即是主体和客体之间的反映和被反映关系。

3、价值关系:即是客体对主体的利益关系或客体满足主体需要的价值关系。

4、审美关系:是指主体在实践活动中与客体之间发生的一种超功利的精神愉悦的关系。

二者有本质区别,认识主体是处于一定社会关系,从事实践活动的人。

认识客体是进入人的实践活动领域并与主体相联系的,人的实践和认识的对象。

二、在认识的本质上,辩证唯物主义认识论与以往旧哲学认识论有何区别?为什么?辩证唯物主义认识论又称“马克思主义认识论”,认为认识的本质是主体对客体的能动反映。

(一)唯物主义和唯心主义对认识的不同回答在认识的本质问题上,存在两条根本对立的认识路线:一条是坚持从物到感觉和思想的唯物主义路线,另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线。

唯物主义哲学坚持反映论的立场,认为认识是主体对客体的反映。

马克思主义的认识论(教材第二章)§1、认识论主要派别一、认识论1、什么是认识论关于认识的理论,主要研究四个方面的问题。

①什么是认识②认识是如何进行的及如何构成的③认识有无界限——有没有不能被认识的,什么能认识、什么不能认识,认识有无终结完成。

④认识的成立与否及其确证。

2、认识论与哲学(1)、认识论作为与哲学不同的学问哲学是关于所知的一切的共有、固有、必有规定的学问。

认识论是关于对所知的一切的认识的学问。

哲学着眼于所知的一切本身是什么;认识论着眼于对所知的一切的认识是什么。

哲学应该适用于说明所知的一切;认识论应该适用于说明对所知的一切的认识。

(2)、认识论作为哲学的一部分从认识的角度研究哲学,从认识的角度看,我们所知的一切都是被认识或可被认识的。

所知是什么在某种意义上取决于如何认识,因而所知的一切都可从认识论的角度来理解、来说明,即从我们实际上是如何认识某所知的来说明某所知。

认识论作为哲学还包括考察认识论中的前提问题。

二、认识论主要派别实质:对认识论的问题的不同回答。

(一)、唯理论与经验论经验论强调自己当下、亲自直接把握的事实;唯理论强调超越当下、个人,强调普遍原则。

两者的区别表现在许多方面,下面只谈两点。

1、关于天赋的认识内容⑴经验论不承认天赋的认识内容,认为一切认识内容都是在后天的经验中发生的。

主要依据是把“有”某认识内容理解为清楚地知道,但没有什么是生来就知道的。

唯理论承认天赋的认识内容。

唯理论认为认识内容的“有”不一定是清醒知道的,认识内容可以是潜在的、不清醒的。

认识不是认识内容的从无到有,而是从潜在到现实、从不清醒到清醒。

⑵经验论承认天赋认识能力,而且每一种认识能力都对应着特定的认识内容,在这一意义上,也可以说,认识能力潜在地具有认识内容。

可以把通过天赋的认识能力后天获得认识解释为把天赋认识能力中潜在的认识内容实现出来,这在解释力上没有太大的差别。

唯理论既然承认认识内容有潜在与现实之分,也在一定意义上承认了认识的发生。

认识论知识点认识论是哲学中的一个重要分支,它主要探讨人类如何认识世界、获取知识以及知识的本质和范围等问题。

下面就让我们来一起了解一下认识论的一些关键知识点。

首先,我们来谈谈经验论和唯理论。

经验论认为,知识主要来源于经验,通过我们的感官对外界事物的观察和感受来获取。

比如,我们看到苹果是红色的、尝起来是甜的,这些直接的经验让我们对苹果有了认识。

而唯理论则强调,知识主要是通过理性思考和推理获得的,不依赖于具体的经验。

例如,数学中的定理和逻辑关系,往往是通过纯粹的思维推导出来的。

在认识论中,还有一个重要的概念是真理。

真理是什么呢?简单来说,真理就是对客观事物及其规律的正确反映。

但真理并不是一成不变的,它可能会随着我们对世界的认识不断深入而发展和变化。

比如,在过去,人们认为地球是平的,但随着科学的进步,我们知道了地球是一个球体。

这就是真理的相对性和绝对性的体现。

绝对真理是指在一定条件下,对事物的正确认识是绝对的、无条件的;而相对真理则是指在特定的历史阶段和条件下,我们的认识具有局限性。

那么,我们是如何获取知识的呢?这就涉及到认识的过程。

认识通常是从感性认识开始的。

感性认识是通过我们的感觉器官直接接触外界事物而产生的,它是对事物表面现象的认识。

比如,我们看到一朵花很漂亮,这就是感性认识。

但感性认识往往是不深刻的、片面的。

接着,我们会进入到理性认识阶段。

理性认识是对感性认识的加工和升华,通过思考、分析和综合,我们能够把握事物的本质和内在规律。

比如,我们通过对植物生长过程的观察和研究,得出植物生长的原理和规律,这就是理性认识。

感性认识和理性认识是相互依存、相互渗透的,感性认识是理性认识的基础,理性认识又反过来指导感性认识。

在认识的过程中,不可避免地会受到一些因素的影响。

比如,我们的先入之见、个人的价值观和情感等,都可能会导致认识的偏差。

这就是所谓的认识的主观性。

为了尽量减少主观性对认识的影响,我们需要保持客观、中立的态度,运用科学的方法和手段来获取知识。

三一文库()〔政治必修四认识论知识点总结〕*篇一:高中政治必修四哲学知识点总结一、唯物论1、世界物质性原理:原理内容:物质含义:不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。

方法论:这就要求我们坚持一切从实际出发,实事求是。

尊重自然的物质性,正确处理人与自然的关系,人与自然和谐相处。

2.物质与意识的辩证关系原理:一,物质决定意识,意识是客观存在在人脑中的反映。

方法论:要求我们想问题办事情一切从实际出发,实事求是。

二,意识对物质具有能动作用。

能够能动地认识世界:①意识活动具有目的性、计划性、主动创造性和自觉选择性。

能够能动的改造世界,意识对改造客观世界有指导作用。

正确的意识促进客观事物的发展。

错误的意识阻碍客观事物的发展。

意识对于人体生理活动有调节和控制作用。

方法论:要求我们重视意识的作用,重视精神的力量,自觉地树立正确的思想意识,克服错误的思想意识。

反对形而上学和唯心主义。

3.意识的本质:客观实在在人脑中的反映。

方法论:一切从实际出发,实事求是。

4.运动的含义:宇宙间一切事物现象的变化和过程。

运动与物质的关系:(1)运动:任何具体的物质形态只有在运动中才保持自己的存在。

运动是物质的固有属性和存在方式。

(2)物质:运动是物质的运动,物质是运动的承担者和载体。

运动与静止的关系:1.联系:唯物辩证主义所讲的静止,是运动的一种特殊状态。

2.区别:a.世界上一切事物都处在运动变化中,没有不运动的物质,因而运动是无条件的,永恒的,绝对的。

b.静止是有条件的,暂时的,相对的。

5、尊重客观规律和发挥主观能动性辩证关系原理原理内容及方法论:原理:规律的含义:事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。

规律的客观性:规律是不以人的意志为转移的,它不能被创造、也不能被消灭。

规律具有不可抗拒性,违背规律受惩罚。

规律的普遍性:自然界、人类社会、人的思维,其运动变化和发展都是有规律的。

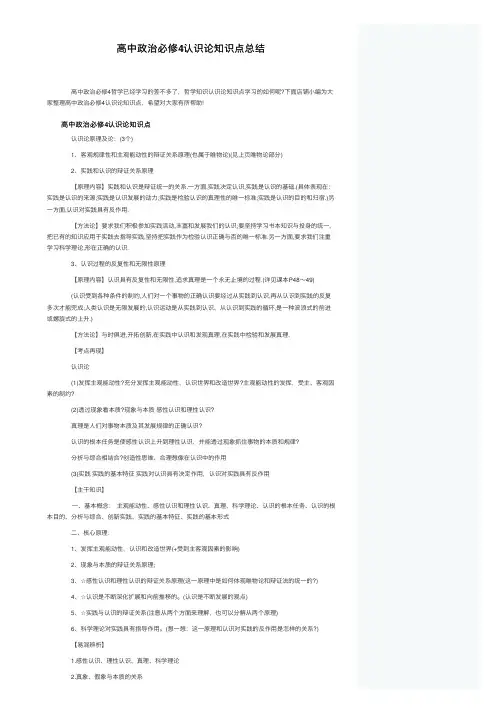

⾼中政治必修4认识论知识点总结 ⾼中政治必修4哲学已经学习的差不多了,哲学知识认识论知识点学习的如何呢?下⾯店铺⼩编为⼤家整理⾼中政治必修4认识论知识点,希望对⼤家有所帮助! ⾼中政治必修4认识论知识点 认识论原理及论:(3个) 1、客观规律性和主观能动性的辩证关系原理(也属于唯物论)(见上页唯物论部分) 2、实践和认识的辩证关系原理 【原理内容】实践和认识是辩证统⼀的关系.⼀⽅⾯,实践决定认识,实践是认识的基础.(具体表现在:实践是认识的来源;实践是认识发展的动⼒;实践是检验认识的真理性的唯⼀标准;实践是认识的⽬的和归宿.)另⼀⽅⾯,认识对实践具有反作⽤. 【⽅法论】要求我们积极参加实践活动,丰富和发展我们的认识;要坚持学习书本知识与投⾝的统⼀,把已有的知识应⽤于实践去指导实践,坚持把实践作为检验认识正确与否的唯⼀标准.另⼀⽅⾯,要求我们注重学习科学理论,形在正确的认识. 3、认识过程的反复性和⽆限性原理 【原理内容】认识具有反复性和⽆限性,追求真理是⼀个永⽆⽌境的过程.(详见课本P48~49) (认识受到各种条件的制约,⼈们对⼀个事物的正确认识要经过从实践到认识,再从认识到实践的反复多次才能完成;⼈类认识是⽆限发展的,认识运动是从实践到认识、从认识到实践的循环,是⼀种波浪式的前进或螺旋式的上升.) 【⽅法论】与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理. 【考点再现】 认识论 (1)发挥主观能动性?充分发挥主观能动性,认识世界和改造世界?主观能动性的发挥,受主、客观因素的制约? (2)透过现象看本质?现象与本质感性认识和理性认识? 真理是⼈们对事物本质及其发展规律的正确认识? 认识的根本任务是使感性认识上升到理性认识,并能透过现象抓住事物的本质和规律? 分析与综合相结合?创造性思维、合理想像在认识中的作⽤ (3)实践实践的基本特征实践对认识具有决定作⽤,认识对实践具有反作⽤ 【主⼲知识】 ⼀、基本概念:主观能动性、感性认识和理性认识、真理、科学理论、认识的根本任务、认识的根本⽬的、分析与综合、创新实践、实践的基本特征、实践的基本形式 ⼆、核⼼原理: 1、发挥主观能动性,认识和改造世界(+受到主客观因素的影响) 2、现象与本质的辩证关系原理; 3、☆感性认识和理性认识的辩证关系原理(这⼀原理中是如何体现唯物论和辩证法的统⼀的?) 4、☆认识是不断深化扩展和向前推移的。

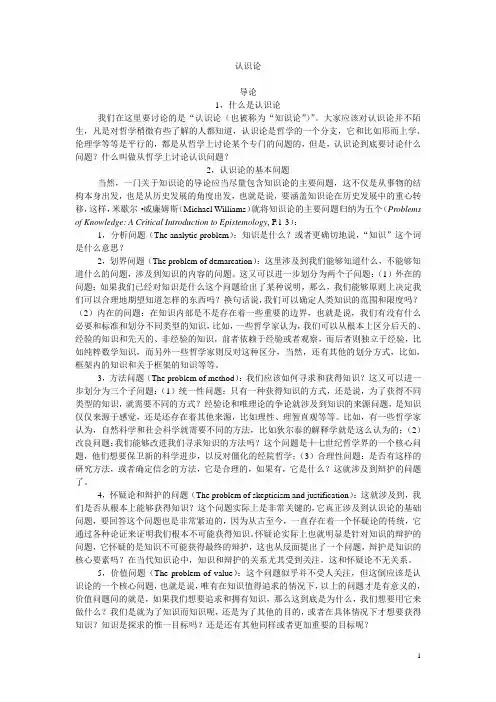

认识论导论1,什么是认识论我们在这里要讨论的是“认识论(也被称为“知识论”)”。

大家应该对认识论并不陌生,凡是对哲学稍微有些了解的人都知道,认识论是哲学的一个分支,它和比如形而上学、伦理学等等是平行的,都是从哲学上讨论某个专门的问题的,但是,认识论到底要讨论什么问题?什么叫做从哲学上讨论认识问题?2,认识论的基本问题当然,一门关于知识论的导论应当尽量包含知识论的主要问题,这不仅是从事物的结构本身出发,也是从历史发展的角度出发,也就是说,要涵盖知识论在历史发展中的重心转移,这样,米歇尔·威廉姆斯(Michael Williams)就将知识论的主要问题归纳为五个(Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology, P.1-3):1,分析问题(The analytic problem):知识是什么?或者更确切地说,“知识”这个词是什么意思?2,划界问题(The problem of demarcation):这里涉及到我们能够知道什么,不能够知道什么的问题,涉及到知识的内容的问题。

这又可以进一步划分为两个子问题:(1)外在的问题:如果我们已经对知识是什么这个问题给出了某种说明,那么,我们能够原则上决定我们可以合理地期望知道怎样的东西吗?换句话说,我们可以确定人类知识的范围和限度吗?(2)内在的问题:在知识内部是不是存在着一些重要的边界,也就是说,我们有没有什么必要和标准和划分不同类型的知识,比如,一些哲学家认为,我们可以从根本上区分后天的、经验的知识和先天的、非经验的知识,前者依赖于经验或者观察,而后者则独立于经验,比如纯粹数学知识,而另外一些哲学家则反对这种区分,当然,还有其他的划分方式,比如,框架内的知识和关于框架的知识等等。

3,方法问题(The problem of method):我们应该如何寻求和获得知识?这又可以进一步划分为三个子问题:(1)统一性问题:只有一种获得知识的方式,还是说,为了获得不同类型的知识,就需要不同的方式?经验论和唯理论的争论就涉及到知识的来源问题,是知识仅仅来源于感觉,还是还存在着其他来源,比如理性、理智直观等等。

高二认识论原理知识点总结认识论是哲学的一个重要分支,研究人类如何认识世界、认识事物的规律以及认识是否真实可靠等问题。

而高二的学生开始深入了解认识论原理的相关知识,这对于他们的哲学理解和逻辑思维能力提升至关重要。

下面将对高二认识论原理的知识点进行总结。

1. 认识论的基本概念认识论研究的对象主要是人类的认识活动,包括感觉、知觉、思维、判断、推理和认识的规律等。

认识论的基本任务是揭示认识的本质和规律,探讨认识的来源和发展,研究认识的真理性和可靠性,探讨认识与实践的关系等。

2. 经验与理性认识的来源主要包括经验和理性两种形式。

经验是通过感觉而来的知识,它是我们对外界事物的直观感受和经验积累。

而理性是指依靠思维活动所得到的知识,它通过思维、概念和推理等形式产生。

在认识过程中,理性和经验密不可分,两者相辅相成,共同促进认识的发展。

3. 两种认识形态的关系经验和理性两种认识形态既有联系又有区别。

经验是认识的先验条件,没有经验就没有认识;而理性则是认识的高级形式,它能够超越经验,创造新的认识。

同时,理性也依赖于经验,没有经验的支持理性认识就会变得虚无,丧失其可靠性。

4. 认识的本质和规律认识的本质是反映客观世界的内在联系和本质规律。

认识的规律主要包括客观性、相对性、历史性和发展性。

客观性是指认识对象存在于客观世界中,不以人的主观意志为转移;相对性是指认识的内容和形式受认识者和认识者之间的差异和关系所制约;历史性是指认识的发展具有历史的渊源和过程;发展性是指认识不是孤立的、静止的、绝对的,而是在不断发展和完善的过程中。

5. 认识的真理性和可靠性真理性是认识对客观世界的合乎事实的反映,它是认识的根本目标和要求;可靠性则是认识的稳定性和持久性,认识的真理性和可靠性是认识的两个重要特性。

认识的真理性依赖于认识的客观性和科学性,认识的可靠性依赖于认识的持久性和稳定性。

6. 认识与实践的关系认识与实践是辩证统一的关系。

认识是从实践中产生的,也是为了指导实践而服务的。

认识论的主要问题及要点:一、认识的主体与客体的含义、特点、形式、关系?答:(一)认识的主体与客体的含义1、主体是指具有思维能力,处于一定社会关系中、并从事社会实践活动的现实的人。

2、客体是指进入认识主体的实践和认识范围的对象(或客观物质世界)。

(二)认识的主体与客体的特点1、主体的特征:A.自然性B.社会性C.意识性D.实践性2、客体的特征A.客观性:是指任何客体的存在都是不以主体意识为转移的。

B.对象性:是指客体和主体相联系,使客体首先成为主体的实践对象,进而成为主体认识、改造和目的的所指的对象C.社会历史性:客体随着人类社会实践活动的深入发展,它的内容、范围和层次不断扩展的变动性。

(三)认识的主体与客体的形式1、主体的形式:A.个人主体B.集团主体又称群体主体C.社会主体2、客体的形式A.自然客体B.社会客体C.精神客体(四)认识的主体与客体的关系认识的主体和客体是相互依存、相互作用的。

主体和客体的关系是通过实践建立起来的,实践把二者联系起来、统一起来,又区别开来。

1、实践关系:即是主体和客体之间的改造和被改造关系。

2、认识关系:即是主体和客体之间的反映和被反映关系。

3、价值关系:即是客体对主体的利益关系或客体满足主体需要的价值关系。

4、审美关系:是指主体在实践活动中与客体之间发生的一种超功利的精神愉悦的关系。

二者有本质区别,认识主体是处于一定社会关系,从事实践活动的人。

认识客体是进入人的实践活动领域并与主体相联系的,人的实践和认识的对象。

二、在认识的本质上,辩证唯物主义认识论与以往旧哲学认识论有何区别?为什么?辩证唯物主义认识论又称“马克思主义认识论”,认为认识的本质是主体对客体的能动反映。

(一)唯物主义和唯心主义对认识的不同回答在认识的本质问题上,存在两条根本对立的认识路线:一条是坚持从物到感觉和思想的唯物主义路线,另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线。

唯物主义哲学坚持反映论的立场,认为认识是主体对客体的反映。

哲学认识论的基本观点

一.实践与认识

1.实践的含义

2.实践对认识具有决定作用

3.认识对实践具有反作用

4.群众是实践的主体

5.同群众实践相结合

二. 现象和本质

1.区别

2.联系

3.认识的根本任务

三. 感性认识与理性认识

1.区别

2.联系

3.感性认识上升到理性认识的条件

4.两次飞跃(从群众中来;到群众中去)

四. 科学理论的的指导作用

1.真理

2.科学理论

3.真理、科学理论的性质决定了它能预见事物发展的方向,指导人么提出实践的正确方案,因而对实践有巨大的推动作用。

五. 科学思维方法

1.科学思维方法强调要有创新精神和创造性思维。

2.思维形式

3.分析与综合是统一的科学思维方法

六. 改造客观世界与改造主观世界的关系

1.区别

2.联系。