化极原理

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

磷酸阳极化

磷酸阳极化是一种常用的电化学方法,它可以通过电解磷酸溶液来改变金属的表面性质,提高金属的耐腐蚀性和机械性能。

在工业生产中,磷酸阳极化被广泛应用于电镀、防腐、电解抛光等领域。

磷酸阳极化的原理是利用电解质溶液中的磷酸根离子对金属表面进行化学反应,形成一层致密的氧化物膜。

这种氧化物膜可以起到防腐、抗氧化、提高金属表面硬度等作用,从而改善金属的性能。

具体来说,磷酸阳极化的过程可以分为三个步骤:

第一步是阳极反应。

在磷酸阳极化电解质溶液中,阳极会释放电子,金属离子被氧化成阳离子,进入电解质溶液中。

第二步是在金属表面上形成氧化物膜。

由于磷酸根离子的存在,金属离子会与磷酸根离子反应,生成一层致密的氧化物膜。

第三步是将氧化物膜固定在金属表面上。

在磷酸阳极化过程中,氧化物膜会在金属表面上形成,但如果没有固定在金属表面上,那么这层氧化物膜很容易被破坏。

因此,需要将氧化物膜通过进一步的处理,如烘干、烧结等,将其固定在金属表面上,从而形成一个稳定的保护层。

磷酸阳极化可以应用于各种金属材料的处理,如铝、镁、锌、钢铁等。

在电镀领域中,磷酸阳极化可以作为一种预处理方法,用于增

强基材表面的附着力,从而提高电镀层的质量和耐腐蚀性。

在防腐领域中,磷酸阳极化可以用于制备一种具有良好防腐性能的涂层,这种涂层可以广泛应用于钢结构、桥梁、船舶等领域。

磷酸阳极化是一种简单有效的电化学方法,它可以通过改变金属表面的化学反应来提高金属的性能。

在工业生产中,磷酸阳极化具有广泛应用前景,可以为各行各业提供更加可靠和高效的材料处理方法。

阳极氧化的原理及相关知识铝/铝合金阳极氧化的原理内容:以铝或铝合金制品为阳极置于电解质溶液中,利用电解作用,使其表面形成氧化铝薄膜的过程,称为铝及铝合金的阳极氧化处理。

铝阳极氧化的原理实质上就是水电解的原理。

当电流通过时,将发生以下的反应:在阴极上,按下列反应放出H2 : 2H + +2e 宀H2在阳极上,40H -4e T 2H2O + O2, 析出的氧不仅是分子态的氧(02),还包括原子氧(0),以及离子氧(0-2),通常在反应中以分子氧表示。

作为阳极的铝被其上析出的氧所氧化,形成无水的1203膜:4A1 + 302 = 2A12O3 + 3351J 应指出,生成的氧并不是全部与铝作用,一部分以气态的形式析出。

阳极氧化的种类阳极氧化早就在工业上得到广泛应用。

冠以不同名称的方法繁多,归纳起来有以下几种分类方法:按电流型式分有:直流电阳极氧化;交流电阳极氧化;以及可缩短达到要求厚度的生产时间,膜层既厚又均匀致密,且抗蚀性显着提高的脉冲电流阳极氧化。

按电解液分有:硫酸、草酸、铬酸、混合酸和以磺基有机酸为主溶液的自然着色阳极氧化。

按膜层性质分有:普通膜、硬质膜(厚膜)、瓷质膜、光亮修饰层、半导体作用的阻挡层等阳极氧化。

直流电硫酸阳极氧化法的应用最为普遍,这是因为它具有适用于铝及大部分铝合金的阳极氧化处理;膜层较厚、硬而耐磨、封孔后可获得更好的抗蚀性;膜层无色透明、吸附能力强极易着色;处理电压较低,耗电少;处理过程不必改变电压周期,有利于连续生产和实践操作自动化;硫酸对人身的危害较铬酸小,货源广,价格低等优点。

近十年来,我国的建筑业逐步使用铝门窗及其它装饰铝材,它们的表面处理生产线都是采用这种方法。

铝及铝合金阳极氧化法综述近十年来,我国的铝氧化着色工艺技术发展较快,很多工厂已采用了新的工艺技术,并且在实际生产中积累了丰富的经验。

已经成熟和正在发展的铝及其合金阳极氧化工艺方法很多,可以根据实际生产需要,从中选取合适的工艺。

导电阳极化-概述说明以及解释1.引言1.1 概述【概述】导电阳极化是一种通过对物质进行处理,使其具备导电性的方法。

在许多领域中,导电性是至关重要的,尤其是在电子工业、化学工业以及能源存储等领域。

导电阳极化的目的是通过改变物质的电子结构,使其获得导电性能,从而广泛应用于各种行业和领域。

导电阳极化可以通过多种方式实现,包括电解法、化学物质添加、物理处理等。

在这些方法中,最常见的是电解法,即通过电流作用于物质,改变其电子结构以获得导电性。

这种方法具有灵活性高、成本低的优点,已经在许多领域得到广泛应用。

在导电阳极化中,一个重要的概念是阳极化层的形成。

阳极化层是指在物质表面形成的一层导电材料,它将原本不具备导电性的物质转变为导电材料。

阳极化层的形成过程包括物质表面的氧化、电子转移和离子迁移等步骤。

通过这些步骤,原本不导电的物质可以获得导电性,极大地拓展了其应用范围。

导电阳极化在电子工业中有着广泛的应用。

例如,在电池中,正极材料的导电性是电池性能的重要指标。

通过导电阳极化处理,正极材料可以提高导电性,从而提高电池的效率和稳定性。

此外,在电子设备的制造过程中,导电阳极化也可以用于改善金属材料的导电性,提高设备的性能。

总之,导电阳极化是一种重要的技术方法,通过改变物质的电子结构,使其获得导电性。

在电子工业、化学工业以及能源存储等领域中有着广泛的应用前景。

本文将详细介绍导电阳极化的原理、方法以及应用领域,以期能为读者对导电阳极化有更深入的了解。

1.2文章结构文章结构部分的内容应该包括对正文的组织和展开进行说明。

下面是一种可能的内容编写:2. 文章结构在本文中,我们将按照以下方式组织和展开我们的论点。

首先,在引言部分,我们将概述导电阳极化的基本概念和背景,并为读者提供文章的目的和结构。

然后,我们将进入正文部分,其中涵盖了三个主要要点。

每个要点将详细介绍导电阳极化的相关概念、机制和应用,以及相关的研究和实验结果。

通过深入研究和分析每个要点,我们将全面展示导电阳极化的重要性和应用前景。

电极极化的原理电极极化是指电极在电化学反应中,由于电极界面的反应物质的重新排列和生成,导致电极电势发生变化的过程。

它是电化学反应的基本现象之一,具有重要的理论和实际意义。

电极极化的原理可以从两个方面进行解释:电子转移和离子传递。

首先,电极极化可以通过电子转移来解释。

在电化学反应中,电极上的电子可以从反应物中传递给电解质溶液中的离子,或者从电子供体传递给反应物。

这种电子的转移导致了电极表面发生氧化还原反应,进而导致电极电势的变化。

例如,在电解水的过程中,阳极上发生氧化反应,电极表面生成氧气,并释放出电子。

这些电子可以通过导线传送到阴极,与阴极上的H离子结合形成氢气。

这种电子转移导致了电极极化现象。

另外,电极极化也可以通过离子传递来解释。

在电化学反应中,离子可以通过电解质溶液中的传导来参与反应。

当离子在电极表面与反应物发生反应时,产生的离子可以进一步参与电化学反应,导致电极电势发生变化。

例如,在锌和铜电池中,锌离子在锌极电极表面与反应物发生反应,生成锌离子。

这些锌离子会通过电解质溶液从锌极传递到铜极,并在铜极上与反应物发生反应,生成铜离子。

这个过程导致了电极极化。

总结来说,电极极化是由电子转移和离子传递引起的。

在电化学反应中,电子和离子在电极界面的重新排列和生成导致了电极电势的改变。

这种电极极化现象对于理解电化学反应和提高电化学反应的效率具有重要意义。

电极极化具有一些影响电极反应和电化学系统的方面。

首先,电极极化会导致电位滞后。

由于极化的存在,电极在电位变化方面需要更长的时间来响应外部电压的变化。

这可能降低电化学反应的速率和效率。

其次,电极极化可能导致电解质溶液的浓度变化。

在电解质溶液中,极化反应会改变溶质和溶剂的浓度,从而影响电化学反应的进行。

此外,电极极化还可能产生一些不可逆的反应。

在某些情况下,电位滞后和极化反应可能导致不可逆的电化学反应发生,使反应无法逆转或产生其他副反应。

为了减少电极极化,可以采取一些措施。

本文于2003年7月4日收到。

本文由国家自然科学基金资助项目(40074026)资助。

・非地震・直接阻尼法低纬度磁异常化极技术姚长利¹ 黄卫宁º 张聿文¹ 张锡林»(¹中国地质大学地球物理学院;º东方地球物理公司国际勘探部;»广州海洋地质调查局第二海洋地质调查大队)摘 要姚长利,黄卫宁,张聿文,张锡林.直接阻尼法低纬度磁异常化极技术.石油地球物理勘探,2004,39(5):600~606在中低纬度区,磁异常化极是磁测资料解释的一项基础性工作。

为了克服在低纬度区磁化极不稳定的问题,出现了多种磁化极方法。

本文提出了阻尼法化极技术,该方法具有物理意义明确、操作简单直观、控制参数少等特点。

经单个模型和组合模型计算检验,表明此法不涉及复杂的参考模型设计,也没有复杂的反演过程,不仅便于实现,而且易于处理大数据量的数据,化极结果可以达到目前化极研究的最好水平。

关键词 化极 频率域 阻尼法引 言磁异常解释是建立在处理转换和反演推断基础上,其中处理转换的目的是突出目标异常,或转换成更便于推断的物理量。

磁异常化极是磁测资料解释中一项重要的基础工作,尤其是在中低纬度地区。

地磁场是矢量场,在不同位置其方向是变化的。

磁性体产生的磁场,除了受地质体本身的形态产状影响外,还受地球磁化场的影响。

且在低纬度地区,观测磁场的形态要远比在高磁纬度地区相同地质条件下复杂得多。

具体表现为磁异常形态远比地质构造形态复杂,正负异常伴生明显,且多呈东西走向分布。

而在高纬度地区,异常的分布形态与地质构造的分布有很好的对应关系。

化磁极就是将倾斜地磁场磁化下观测到的某方向的磁异常分量,转换成磁化下的磁异常垂直分量,该转换结果称为化极磁异常。

通常情况下,化极异常与相应场源对应关系最简单、直接,在定性解释中,甚至可以直接利用磁异常的特征确定构造分布,如断裂位置及其走向、岩体的分布范围、沉积盆地的大致规模等。

化学中的极值法原理是什么化学中的极值法原理是一种分析化学方法,通过测定反应或化合物在特定条件下的极值(如极大值或极小值),来确定物质的含量或者性质。

极值法主要应用于定量分析和质量分析中。

在定量分析中,极值法可用于确定化合物的含量,而在质量分析中,极值法可用于确定物质的性质,如酸碱性、氢离子浓度等。

极值法的原理基于反应的平衡和特定条件下的极值原理。

在反应中,化合物或反应物的浓度和反应条件之间存在一种关系,当浓度或条件发生变化时,反应达到平衡时产生的极值也发生相应的变化。

通过测定反应物浓度或反应条件下的极值,可以推断出化合物的含量或物质的性质。

极值法可以用于测定化学反应中的平衡常数。

平衡常数是表征反应物浓度之间的比例关系的物理量,可以通过测定不同浓度下反应物的极值来确定。

例如,对于酸碱反应,通过测定酸碱溶液的电导率、电动势或酸碱指示剂的颜色变化,可以确定酸碱溶液的酸碱度,进而推导出平衡常数。

极值法还可以用于测定化合物的含量。

一种常见的极值法是滴定法,通过逐渐加入一种已知浓度的试剂,直到出现颜色或物理性质发生突变的现象,以确定反应物的含量。

滴定法的原理基于反应物和试剂之间的化学反应,在反应达到临界点时出现显著的极值。

此外,极值法还可以用于测定物质的性质。

例如,通过测定溶液的电导率、氢离子浓度或溶液的颜色变化,可以确定溶液的酸碱性;通过测定溶液的折射率和浓度之间的关系,可以推测出溶质的摩尔折射率,从而确定溶质的性质。

总之,化学中的极值法原理是通过测定反应或化合物在特定条件下的极值(如极大值或极小值),来确定物质的含量或者性质。

基于反应的平衡和特定条件下的极值原理,极值法在化学分析中起着重要的作用,为定量分析和质量分析提供了一种有效的手段。

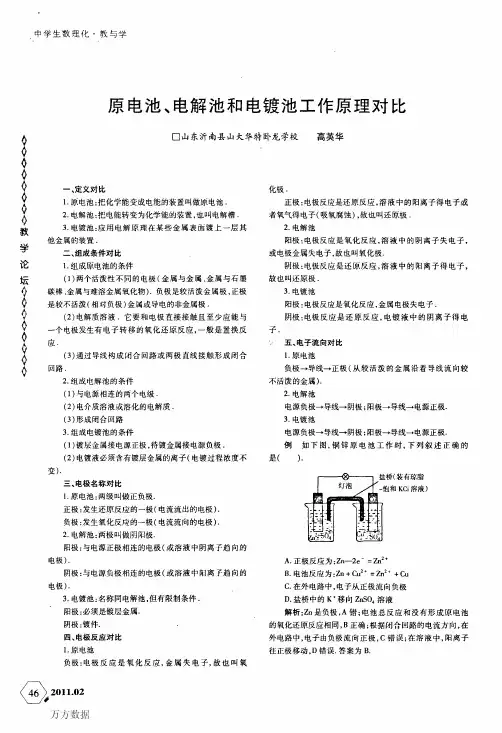

正负极原理正负极原理是指在电化学反应中,电子从负极流向正极,同时离子从正极流向负极的基本原理。

这一原理在电池、电解等许多领域都有着重要的应用,下面我们将对正负极原理进行详细的介绍。

首先,我们来说说正极。

正极是指在电化学反应中接受电子的极性,通常是氧化还原反应中的还原剂。

在电池中,正极是正极活性物质的位置,它接受来自外部电路的电子,从而促使电化学反应的进行。

正极的特点是在反应中会发生还原反应,因此它也被称为还原极。

接下来,我们来说说负极。

负极是指在电化学反应中失去电子的极性,通常是氧化还原反应中的氧化剂。

在电池中,负极是负极活性物质的位置,它失去电子,从而促使电化学反应的进行。

负极的特点是在反应中会发生氧化反应,因此它也被称为氧化极。

正极和负极之间的电子流动和离子流动构成了电化学反应的基本过程。

在电池中,正极和负极之间的电子流动通过外部电路产生电流,从而实现了电能的转化。

而在电解过程中,正极和负极之间的离子流动则导致了物质的电解分解。

正负极原理的理解对于电化学反应的研究和应用具有重要意义。

通过对正负极原理的深入理解,我们可以设计更高效的电池和电解装置,实现能源的更有效利用。

同时,正负极原理也为我们解释了许多化学反应和电化学现象提供了重要的理论基础。

总之,正负极原理是电化学领域中的基本原理,它描述了在电化学反应中电子和离子的流动规律。

正极接受电子,发生还原反应;负极失去电子,发生氧化反应。

正负极之间的电子流动和离子流动构成了电化学反应的基本过程,对于电池、电解等领域具有重要意义。

希望通过本文的介绍,读者对正负极原理有了更深入的了解。

熔化极电弧-概述说明以及解释1.引言1.1 概述熔化极电弧是一种高温弧焊技术,通过电弧将极端加热到熔化状态,从而将金属材料熔化和连接在一起。

这种技术被广泛应用于金属加工行业,特别是在焊接领域。

熔化极电弧具有高效、高质量、高温、高能量密度等优点,可以用于焊接各种金属材料。

然而,由于其设备昂贵、工艺复杂等局限性,目前在工业应用中还面临一些挑战。

本文将重点探讨熔化极电弧的定义、原理、应用领域、优势和局限性,旨在全面了解这项重要技术的特点和发展趋势。

1.2 文章结构文章结构部分主要包括以下几个方面:1. 引言:介绍熔化极电弧的基本概念和重要性,引出文章的主题和目的。

2. 正文:分为三个部分展开讨论,包括熔化极电弧的定义和原理、应用领域、优势和局限性。

3. 结论:总结熔化极电弧在工业生产和科研领域的重要性,展望熔化极电弧未来的发展方向,最终得出结论。

1.3 目的熔化极电弧作为一种重要的加热方式,在工业生产中扮演着重要的角色。

本文的目的是探讨熔化极电弧的定义、原理、应用领域、优势和局限性,旨在帮助读者了解这一技术的重要性和影响,同时展望其未来发展趋势。

通过对熔化极电弧的深入研究,我们希望为相关领域的专业人士提供更多的知识和信息,促进技术进步和产业发展。

同时也希望引起公众对这一领域的关注,推动熔化极电弧技术在更广泛的领域得到应用和推广。

2.正文2.1 熔化极电弧的定义和原理熔化极电弧是一种高温放电现象,其原理是通过直流电弧在两个电极之间产生高温、高能量的等离子体,从而将电极表面的材料熔化或蒸发。

熔化极电弧通常在惰性气体或真空条件下发生,以防止氧气和其他气体的干扰。

电弧的产生需要两个电极之间形成电离气体,而电流通过电弧时产生的热量使气体电离形成等离子体。

等离子体具有极高的温度和能量,可以使电极表面的材料熔化或蒸发。

熔化极电弧可以应用于金属熔化、表面涂层、焊接、切割等工艺中。

总的来说,熔化极电弧是一种利用高温等离子体产生的热能来实现材料熔化或蒸发的技术,在各种工业领域中有着重要的应用和意义。

作者简介:陈庆龙(1985-),男,硕士,工程师,主要研究方向为金属电沉积、金属腐蚀加工。

收稿日期:2023-04-14铝及铝合金硬质阳极化原理介绍及常见问题分析陈庆龙1,余辉2(1.中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心,南京2011106;2.航空工业洪都航空集团,南昌330096)摘要:本文详细介绍了硬质阳极化膜的生成过程、膜层的生长原理。

综述了硬质阳极化生产过程中常见的故障,分析了膜层厚度不够、烧蚀、腐蚀斑、返修后光洁度下降、复合镀种漏膜等产生的原因,并提出了预防及改善措施。

关键词:铝合金;硬质阳极化;故障分析;预措施中图分类号:TG146.21,TG178.2文献标识码:A文章编号:1005-4898(2023)05-0064-04doi:10.3969/j.issn.1005-4898.2023.05.130前言硬质阳极化是一种历史悠久的常见的表面处理方法。

作为一种特殊的阳极化方法,硬质阳极化主要用于提高铝合金的防腐能力和耐磨性,它既适用于一般的铝合金,也可能用于压铸造合金零件产品。

铝合金具有密度小的特点,但表面硬度及耐磨性不够,硬质阳极化正好能够弥补铝合金这一缺陷,它能够有效提高铝合金产品的表面硬度以及耐磨性。

硬质阳极化溶液配方一般以硫酸溶液为基础溶液,同时添加一些其他的辅助药品,如草酸、氨基磺酸等改性成份。

一般情况下,通过控制阳极化温度、硫酸浓度或氧化时间来控制硬质阳极化膜层厚度。

对于硅含量大于8%或铜含量大于5%的变形铝合金产品以及高硅的压铸造铝合金产品,还可以考虑增加一些阳极化的特殊措施[1]。

1硬质阳极化氧化膜的原理介绍1.1硬质阳极化氧化膜的电化学反应一般认为,硬质阳极化膜的生成是两种不同的反应同时进行的结果。

一种反应是电化学反应。

在电解溶液中通电的瞬间,铝合金的表面上立即生成一层A12O 3阻挡膜。

随着阳极化的不断进行,带负电的阴离子迁移到阳极表面失去电子而放电,而金属铝失去3个电子成为A13+,因而两者相结合生成氧化物,同时放出大量的热量,其化学反应式如下:2OH -一2e -→H 2O+O 2-2Al 3++3O 2-→Al 2O 3+Q (1424J/mol )6OH -+2Al 3+→3H 2O +Al 2O 3+Q另一种是化学反应,即电解液对金属铝和氧化膜都具有溶解作用,且热量越大溶解速度越大。

钛合金蓝色阳极化作用引言:钛合金是一种重要的金属材料,具有优异的力学性能和耐腐蚀性。

在许多领域中,钛合金都被广泛应用。

蓝色阳极化是一种常见的表面处理方法,可以进一步提高钛合金的耐腐蚀性能和装饰效果。

本文将介绍钛合金蓝色阳极化的原理、工艺以及应用。

一、蓝色阳极化的原理蓝色阳极化是一种电化学表面处理方法,利用阳极氧化的原理在钛合金表面形成一层致密的氧化膜。

在蓝色阳极化过程中,钛合金作为阳极,通过电解在电解液中形成阳极氧化膜。

在阳极氧化过程中,阳极氧化膜的厚度和颜色主要取决于电解液的成分、电解条件以及钛合金的成分。

二、蓝色阳极化的工艺1. 预处理:在进行蓝色阳极化之前,需要对钛合金进行预处理,包括清洗、除油和脱氧等步骤,以确保表面无杂质和氧化物。

2. 电解液选择:选择合适的电解液对于蓝色阳极化的效果至关重要。

常用的电解液包括硫酸、硝酸、磷酸等。

不同的电解液组成会导致不同的颜色和氧化膜的性能。

3. 电解条件:蓝色阳极化的电解条件包括电解电压、电解时间和电解温度等。

合理的电解条件可以控制氧化膜的厚度和颜色。

4. 蓝色阳极化过程:将经过预处理的钛合金作为阳极,放置在电解槽中,连接电源进行电解。

在电解过程中,阳极氧化膜会逐渐形成在钛合金表面。

5. 后处理:蓝色阳极化后,需要进行后处理,包括清洗、中和和干燥等步骤,以去除电解液和产生的废液,确保阳极氧化膜的质量和稳定性。

三、蓝色阳极化的应用1. 耐腐蚀性提高:蓝色阳极化可以形成一层致密的氧化膜,有效提高钛合金的耐腐蚀性能,延长使用寿命。

2. 装饰效果增强:蓝色阳极化可以使钛合金表面呈现出美丽的蓝色,提高了其装饰效果,广泛应用于珠宝、手表等领域。

3. 医疗应用:蓝色阳极化后的钛合金具有良好的生物相容性,被广泛应用于人体植入物、牙科种植等医疗领域。

4. 航空航天领域:蓝色阳极化可以提高钛合金的表面硬度和耐磨性,适用于航空航天领域中的零部件制造。

5. 汽车工业:蓝色阳极化可以提高钛合金的耐蚀性能,使其更适合用于汽车零部件,如排气管、车身零部件等。

草酸阳极化草酸阳极化过程简介及其应用草酸阳极化是一种非常重要的电化学过程,广泛应用于金属材料的防腐蚀、废水处理、金属表面处理等方面。

本文将对草酸阳极化的原理、方法以及应用进行介绍,并结合实际案例进行阐述。

一、草酸阳极化的原理和机制阳极化是指在电解质溶液中,以活性金属为阳极进行阴极极化。

在草酸阳极化中,草酸溶液作为电解质,阳极进行氧化反应,草酸发生氧化分解,生成二氧化碳、水和CO2。

草酸阳极化的机制可以分为两步:草酸的氧化和二氧化碳脱除。

首先,草酸在阳极上氧化为二氧化碳和水。

其反应方程式如下:H2C2O4 → CO2 + CO2 + 2H2O然后,在阳极上的二氧化碳和水反应生成氧气和草酸。

其反应方程式如下:CO2 + H2O → H2C2O4 + 1/2O2综上所述,草酸阳极化的基本过程就是草酸的氧化和二氧化碳的脱除,产生氧气。

该过程需要在一定的电场力和电流密度下进行,因此需要选择合适的电解质浓度和电流密度。

二、草酸阳极化的方法和实验条件草酸阳极化可以通过直流电解、交流电解以及脉冲电解等方法进行。

其中,直流电解是最常用的方法。

直流电解草酸阳极化的实验条件主要包括电流密度、电解液浓度和温度。

电流密度是指单位面积上通过阳极的电流,通常以A/cm²为单位。

电流密度的选择应根据具体的实际情况来确定,一般来说,较大的电流密度可以加快草酸的氧化反应速度,但也会增加电极的耗损速度。

电解液浓度的选择也要与具体条件相匹配,一般情况下,较高的浓度可以提高阳极氧化反应的速度。

温度可以影响草酸的溶解度和反应速度,较高的温度有利于反应进行。

三、草酸阳极化的应用草酸阳极化具有广泛的应用前景,目前已经在多个领域得到应用。

1. 金属材料的防腐蚀草酸阳极化能够产生大量的氧气,使金属材料的阳极区域发生氧化反应,形成一层致密的氧化膜,从而起到保护金属的作用,延长金属材料的使用寿命。

2. 废水处理草酸阳极化可以将废水中的有机物氧化分解为CO2和H2O,从而实现废水的处理和净化。

锂电池化成原理锂电池是一种常用的二次电池,其化成原理主要涉及锂离子在正负极之间的迁移与嵌入。

本文将从电池结构、充放电过程以及锂离子的运动机制等方面介绍锂电池的化成原理。

一、锂电池的结构锂电池由正极、负极、电解质和隔膜组成。

正极一般采用锂化合物,如锂铁酸锂、锰酸锂或钴酸锂;负极一般由碳材料构成,如石墨;电解质一般使用有机溶液或聚合物电解质;隔膜则起到隔离正负极的作用。

二、充电过程在锂电池充电过程中,外部电源施加电压使得电解质中的锂离子开始迁移。

正极材料中的锂离子会被氧化,从正极材料中脱离,然后通过电解质和隔膜,最终嵌入负极材料中。

同时,在负极材料中的锂离子会发生还原反应,从负极材料中脱离,并通过电解质和隔膜,最终嵌入正极材料中。

这个过程可以用化学方程式表示为:正极反应:LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-负极反应:xLi+ + xe- + C6 → LixC6其中,x代表锂离子的插入量,即锂离子的嵌入程度。

充电过程中,锂离子从正极向负极迁移,使得正极材料中的锂离子插入量增加,负极材料中的锂离子插入量减少。

三、放电过程在锂电池放电过程中,外部负载使得电池内部形成电流。

正极材料中的锂离子会发生氧化反应,从正极材料中脱离,并通过电解质和隔膜,最终嵌入负极材料中。

同时,在负极材料中的锂离子会发生还原反应,从负极材料中脱离,并通过电解质和隔膜,最终嵌入正极材料中。

这个过程可以用化学方程式表示为:正极反应:Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- → LiCoO2负极反应:LixC6 → xLi+ + xe- + C6放电过程中,锂离子从负极向正极迁移,使得正极材料中的锂离子插入量减少,负极材料中的锂离子插入量增加。

四、锂离子的运动机制锂离子在电解质中的迁移主要是通过扩散和迁移两种方式实现的。

在锂电池的充放电过程中,锂离子在电解质和隔膜中通过扩散方式迁移,而在正负极材料的颗粒内部,锂离子则通过迁移方式进行运动。

熔化极气体保护焊原理及分类一、熔化极气体保护焊原理、特点及分类1、熔化极气体保护焊的原理用外加气体作为电弧介质,并保护熔滴、熔池和焊接区的电弧焊方法,称为气体保护焊。

气体保护焊分为:(1)熔化极气体保护焊;(2)不熔化极气体保护焊。

2.熔化极气体保护焊的特点(1)明弧焊,熔池可见度好;不用焊剂,烟雾少,无熔渣;保护气体是喷射的,适宜全位置焊接,不受空间位置的限制,有利于实现机械化和自动化焊接。

(2)电弧在保护气流的压缩下热量集中,熔池和热影响区很小,焊接变形小、焊接裂纹倾向不大,尤其适合于薄板焊接。

(3)采用氩、氦等惰性气体保护,当焊接化学性质较活泼的金属或合金时,可获得高质量的焊接接头。

(4)不宜在有风的地方施焊;弧光强烈;设备复杂。

3.熔化极气体保护焊的分类(1)按保护气体的成分可分为:①熔化极惰性气体保护焊(Metal Inert Gas Arc Welding )(MIG焊);②熔化极活性气体保护焊(Metal Active Gas Arc Welding)(MAG焊);③CO2气体保护焊(CO2焊)。

(2)按所用焊丝的类型不同可分为:①实芯焊丝气体保护焊;②药芯焊丝气体保护焊。

(3)按操作方式不同可分为:①半自动气体保护焊;②自动气体保护焊。

二、熔化极气体保护焊常用气体及应用熔化极气体保护焊常用的保护气体有:氩气(Ar)、氦气(he)、氮气(N2)、氢气(H2)、氧气(O2)、二氧化碳(CO2)及混合气体。

被焊材料保护气体混合比化学性质焊接方法铝及铝合金Ar惰性熔化极和钨极Ar+He (He)=10%铜及铜合金Ar惰性熔化极和钨极Ar+N2 (N2)=20%熔化极N2 还原性不锈钢Ar+O2 (O2)=1%~ 2% 氧化性熔化极Ar+O2+CO2 (O2)=2% 、(CO2)=5%碳钢及低合金钢CO2氧化性熔化极Ar+CO2 (CO2)=20%~ 30%O2+CO2 (O2)=10%~ 15%钛锆及其合金Ar惰性熔化极和钨极Ar+He (He)=25%镍基合金Ar+He (He)=15%惰性熔化极和钨极1.氩气(Ar)和氦气(he)—惰性气体常用于铝、镁、钛等金属及其合金的焊接。

2 化极原理

空间域位场转换复杂的褶积关系, 在频率域表现为简单的乘积形式. 即由实测异常的傅里叶变换频谱乘上相应的转换因子, 再反变换, 就是需要的转换结果, 其中转换因子可以是单个, 也可以是多种转换因子的组合, 这是频率域处理转换的突出优点例如实际资料的化极计算, 转换因子就应该包括去除高频干扰的滤波因子与化极因子的组合, 这类组合在频率域实现起来非常方便。

化极计算涉及到磁化方向转换与测量方向转换, 该方向转换因子一般形式为H(u,v)=─—, ⑴

其中q k=i(ul k+ vmk)+ nk√u2+ v2,(k=0,1,2,3),i=√-1,u,v为x,y方向的圆频率;lk=cosIk·cosDk,mk=cosIk·sinDk,nk=sinIk为方向余弦,Ik,Dk分别为磁化方向(和测量方向)的倾角和偏角;q0和q1分别为测量方向和磁化强度方向的频率域因子;q2和q3分别为转化后的测量方向和磁化强度方向因子。

当为化极时:I2=I3=90º,q2=q3= u2+ v2,且现在经常测量的是总场磁异常T , 其对应的测量方向是地磁场方向. 假设磁化强度方向与地磁场方向一致( 特别在稍大一点测区, 总是这样考虑) , 因此有q0= q1, 具体化极因子可简化为

用u= rcosθ, v= rsinθ代入( 2) 式, 即得极坐标系下的转换因子H( r,θ ) 为

其中r= u2+ v2, = arctan( u /v ) . 可以清楚看出频率域化极因子H( r, ) 是角度的单一函数, 与频率的高低无关, 因而可写成H(θ) .

上述频率域化极因子为扇形放大因子, 其数值直接依赖于磁倾角. 在I0= 0的极端情况下, 即磁赤道附近, 化极因子为

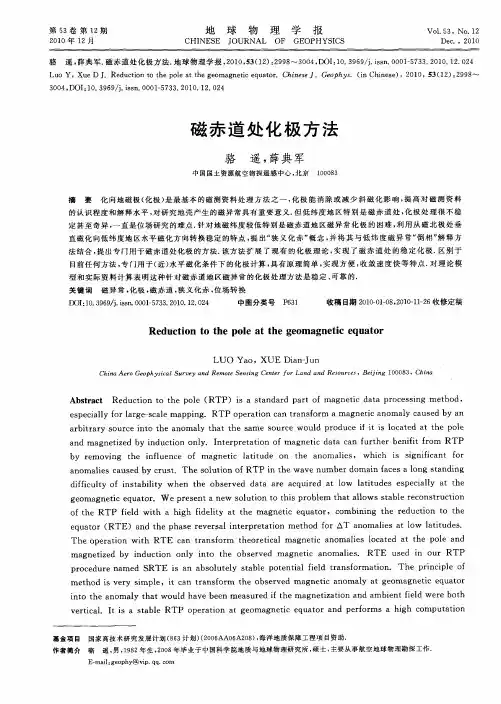

当θ= D0±90º时, H (θ) →-∞, 其特点见图1所示.

当磁倾角I0较小时, 化极因子的放射状线的极大值近似与磁倾角的平方成反比, 即

在接近该线较窄的扇形区域, 化极因子幅值升幅很快. 由( 5) 式可知, 在θ接近D0±90º时, H (θ) 数值很大, 造成计算结果很不稳定, 表现为化极结果沿磁偏角方向D0条带明显, 这是化极因子在θ= D0±90º方向由低频到高频的放大造成的. 为此, 需要对化极因子进行改造, 压制沿D0±90º方向的放大作用, 使计算稳定, 减少甚至消除条带现象. 然而, 化极因子沿D0±90方向的放大作用是其重要特征,改造得太严重, 就会失去其特征, 同样得不到理想的化极结果. 从理论上讲, 化极因子的所有特征都保留, 对应的必然是理论的化极结果. 但实际计算中,一方面数值必须是有限的, 超过则计算会溢出或误差很大. 另一方面, 数据是有限的、离散的, 其频谱必然与理论谱有误差, 该误差必然会被化极因子传递, 由于化极因子是放大因子, 沿某一方向一定范围内由低频到高频都放大, 计算中的误差就会放大传递, 对计算结果必然带来影响, 有时影响是巨大的.因此, 实际计算过程中应该对化极因子中不致于造成溢出的部分保留( 可逆部分) , 而对会引起数值极度放大的部分( 不可逆部分) 进行压制. 本文为此提出针对性措施压制因子法.

2. 1压制因子法

根据低纬度化极因子的平面、剖面特征( 图1) , θ0= D0±90º为死亡线 ,θ0 ,α0的扇形区域为死亡地带 ,α0为一较小的角度. 为了压制靠近D0±90º附近的过度放大效应, 设计一个压制因子, 该因子在D0±90º附近趋于零, 即压制作用最强; 一定范围以外等于1, 即不压制. 另外要求压制因子足够光滑. 余弦函数具有很好的特点, 对其加以改造, 可以满足上述要求. 为此设计如下压制因子: F( u, v) = F0

( ) , 那么该滤波因子的特征( 图2) 应有

其中 =θ-θ0. ( 6) 式为余弦压制因子的简单形式, 本文将其改造成更复杂、但更合理的形式:

式( 7) 中, I0为地磁场方向倾角, Iactive为低纬度特征角,表示I0小于该角度就采取针对性的低纬度措施. 有了这个角度以后, 对于变倾角地区化极的分块处理方式, 结果的拼接会很自然.

因子Fα0(θ) 只在00的范围内起压制作用. 由图2可见, 越靠近θα0, Fα0(θ) 越小, 故压制越厉害. 可以通过Fα0 (θ) 的多次自乘得Fnα0 (θ ) 来调整局部形态, 该因子在θ-θ0< α0的范围内具有更强的压制性( 见图2b中F2α0 (θ ) 即F2 ( u, v ) 的特征) . 模型计算表明, 在赤道化极时, 2α0= 12º比较合适, Fn中的n可取1~ 10, 实际影响不是很大, 主要是0的选择起关键作用. 因此, 本文提出的低纬度化极方法只依赖于一个参数-α0, 与过去对化极因子改造的方法比较, 显然非常简单, 物理意义也更明确.。