青海省历史

- 格式:doc

- 大小:117.50 KB

- 文档页数:9

公元前111年西汉将军李息,郎中令徐自为率军进入湟水流域,同年设护羌校尉管理今甘肃、青海地区羌人。

大约在此期间,西汉在今西宁设置了西平亭。

西平亭既是军事防御体系和邮传系统,还具有一级地方基层政权的性质。

与此先后,还在今西宁郊下乐家湾建有东亭,在大通长宁建有长宁亭。

西平亭的设立,标志着今西宁正式纳入了西汉的版图,纳入了西汉的军事防卫体系和行政管辖范围。

公元220年东汉亡,魏、蜀、吴三国鼎立。

今西宁属曹魏的统治范围。

222年魏凭依汉西平亭故城,修成西平郡城。

西平郡城近靠西平亭城,增长了南、西、北三面城墙,建成西平郡城,作为西平郡的郡治所在。

三国时期虽然发生过多次西平人反魏的事件和蜀汉争夺湟水流域的战争,全西平一直是曹魏的统治范围。

265年司马炎取代魏国建立晋朝,史称西晋。

西晋今湟水流域仍置西平郡(治今平安)、长宁(治今大通长宁)四县,属凉州刺史统辖。

西晋王朝任命马隆为西平太守。

马隆采取措施维护地方的安定,深受群众的拥护,在任期间,西平地区一直处于安定的社会环境。

西晋亡后张氏世守凉州,建立地方割据政权,史称前凉,今西宁属前凉的统治范围。

前凉政权采取安定社会,发展农业生产,兴办学校,选拔人才,统一货币等政策措施,包括西平在内的凉州地区的经济、文化有了大的发展。

张骏继位后分西平郡地置晋兴郡,西平郡(治今西宁市)辖西都(治今西宁市)、临羌、安夷、长宁四县,并节制今海北州地。

其中西都县辖今西宁及湟中、互助的部分地区。

公元376年前凉被前秦所灭,青海东部名义上归前秦的控制范围,实际上被当地羌族各部落占据。

公元392年吕光率兵南下,打败南羌彭奚念部,后凉势力进入今青海省东部,后凉一度改西平郡为西河郡(治今西宁),辖西都、临羌、长宁、安夷四县,以程肇为西河郡太守。

十六国时期,鲜卑族秃发部据今甘肃西部,青海东部地区,建立地方割据政权南凉,曾一度建都西平(今西宁)。

今西宁虎台地区的“虎台”,相传就是南凉的阅兵台。

南凉亡后今西宁地区先后归西秦、化凉统治,西秦一度在西宁置沙州。

青海历史文化简介

青海位于青藏高原东北部,属中国的西北部,面积163万平方公里。

地处中国、中亚、西亚、南亚四大文化板块的交汇处,是中国地理版图的“三大中心”之一。

青海省历史悠久,文化灿烂。

自新石器时代起,青海就有人类繁衍生息,并创造了灿烂的历史文化。

从夏商周到唐宋,青海出现了许多社会政治制度和经济形态。

在这些历史时期里,青海形成了具有多元一体特征的历史文化格局,为中华民族多元一体格局奠定了基础。

在漫长的历史发展过程中,青海先后形成了四个不同的经济文化区域。

即:

河湟地区

河湟地区是青海省历史上最早形成的经济文化区域之一,它是青海历史文化的发祥地和中心地带,也是青藏高原史前文明最早的发源地之一。

河湟地区的史前文明大致可分为两个时期:一为新石器时代至夏代之前,以河湟地区先民创造的原始氏族公社为主体;二为夏代至元代,以河湟地区先民创造的部落联盟形式的奴隶制国家和奴隶制王朝为主体。

这两个时期对青海历史文化的发展都产生了重大影响。

—— 1 —1 —。

青海省是中国西北的一个省份,其境内的许多地区有着丰富的历史故事和文化遗存。

以下是一些青海历史故事的例子:

1.塔尔寺:位于青海省西宁市的塔尔寺是中国著名的佛教寺庙之

一,也是藏传佛教格鲁派的六大寺之一。

塔尔寺始建于明代,是藏传佛教在青海最重要的寺庙之一,也是青海省最著名的旅游景点之一。

2.茶卡盐湖:位于青海省海西蒙古族藏族自治州境内的茶卡盐湖

是中国最美丽的盐湖之一。

茶卡盐湖有着丰富的盐类资源,也是许多鸟类的栖息地。

茶卡盐湖的风景非常壮观,被誉为中国的小瑞士。

3.昆仑山:位于青海省西南部的昆仑山是中国神话传说中的重要

山脉之一,也是中国传统文化的重要象征之一。

昆仑山的主峰玉珠峰海拔高达6282米,是中国最高的山峰之一。

4.青海湖:位于青海省东北部的青海湖是中国最大的内陆湖泊之

一,也是中国最重要的湿地之一。

青海湖有着丰富的生物资源,也是中国著名的旅游胜地之一。

5.祁连山:位于青海省东北部的祁连山是中国西北最重要的山脉

之一,也是中国传统文化的重要象征之一。

祁连山的主峰海拔高达6178米,是中国最高的山峰之一。

青海湖历史文化简介青海湖位于中国青海省西北部,是中国第三大咸水湖和世界上最大的内陆高原咸水湖,被誉为“高原明珠”和“东方海角”。

青海湖具有丰富的历史和文化背景,下面我们来具体了解一下青海湖的历史和文化。

一、历史沿革1. 大约在1.3万年前,揭示出当时青海湖由丰富的生态系统所支撑。

2. 距今约8000年至5000年,青海湖地区出现了仰韶文化与黑陶文化等,该时期的人类主要生产狩猎和渔业。

3. 我国秦汉时期,青海湖地区为蕃汉交界地,其中最有名的是一位著名的藏族武将——阿房宫。

4. 元代时,青海湖成为军事要冲之一。

5. 明代时,波罗国为青海湖地区的一支当地藏族统治势力之一。

6. 清代时,青海湖地区相继置有一个宁夏把总、青海大庆德、青海驻防保举等官署;在此时期内,锡林浩特成为了内蒙古与青海之间的商贸中心,青海湖成为了大运河的旅游胜地。

7. 民国时期,青海湖地区陆续成立了各种新组织和政治力量,不断激发了这个地区的民族意识和文化自信。

8. 新中国成立后,青海湖地区生产力逐步提高,旅游资源也得到了相应的开发,青海湖逐渐成为了国际知名的旅游胜地。

二、文化特色1. 世界遗产:青海湖的文化旅游价值非常高,青海湖也成为了中国重点保护文化遗产之一。

1987年,青海湖被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

2. 民族文化:青海湖生态环境独特,人里面人、景里面景,具有浓郁的多民族特色,其中汉族、藏族、蒙古族等多个民族文化交融,形成了独特的民族文化。

3. 佛教文化:青海湖地区处于藏传佛教的发源地之一,历史上曾是汉藏交流和文化交融的重要地带。

4. 特产文化:青海湖地区拥有丰富的特产资源,如青海藏羊、青海虫草、青海哈达、茯茶等,这些都是青海文化的代表性特产。

5. 艺术文化:青海湖地区的歌舞、器乐、织锦、马术、古寺等绵延数千年的艺术文化流传至今,具有不同于其他地方的独特艺术风格。

由此可以看出,青海湖不仅拥有浓郁的民族文化和佛教文化,还拥有丰富多彩的特产文化和艺术文化。

青海基本省情青海是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为"江河源"。

境内有全国最大的内陆咸水湖-青海湖,青海省因此而得名。

青海东北部湟水流域是主要农业区;西部、南部均为牧业区;西北部是著名的额柴达木盆地。

青海辖6州、1地、1市、48个县(区、市、行委),总人口495.6万人。

青海是一个多民族聚居的地区,主要少数民族有藏族、回族、土族、撒拉族、蒙古族。

在全省人口中,少数民族人口占42.77%。

1997年全省国内生产总值为202亿元。

其中第一产业增加值40.6亿元,第二产业增加值79.1亿元,第三产业增加值82.3亿元。

『气候状况』11青海属高原大陆性气候,日照时间长,年日照数2300--3600小时,昼夜温差较大;年平均降水量较少地区为17.6毫米,较多地区为764.4毫米。

西宁市及海东地区东无酷寒,夏无暑,最热天气为7月,平均气温20℃。

『自然资源』青海自然资源丰富,是个资源型省份。

现已发现各种矿产123种,在已探明的矿产保有储量中,有50种居全国前十位。

其中,居第一位的有锂、锶、冶金用石英岩、芒硝、电石用石灰岩、化肥用蛇纹岩、钠盐、钾盐、镁盐、石棉、玻璃用石英岩等11种;居第二位的有溴、硼矿、压电水晶、铸石用玄武岩、饰面用蛇纹岩等5种;居第三位的有铷、锢、自然硫、硅灰石、长石、石膏等7种。

青海经国家审定上储量表的矿产有65种,保有储量的额潜在总17.26万亿元,人均占有量345万元(全国人均占有量为7.52)。

水力资源:青海河流众多,落差较大,水力蕴藏量十分丰富,年平均径流总量为631亿立方米,水能资源理论蕴藏量为2337.6万千瓦,居西北各省区第一位。

初步规划500千瓦以上水电站站172处(6处与其他省份共有),总装机容量约1800万千瓦。

黄河在青海境内从龙羊峡到寺沟276公里的河道上,落差865米,可建设6座大型水电站和7座中型水电站,总装机容量1125万瓦,年发电量360亿千瓦时,是中国水能资源的"富矿"带。

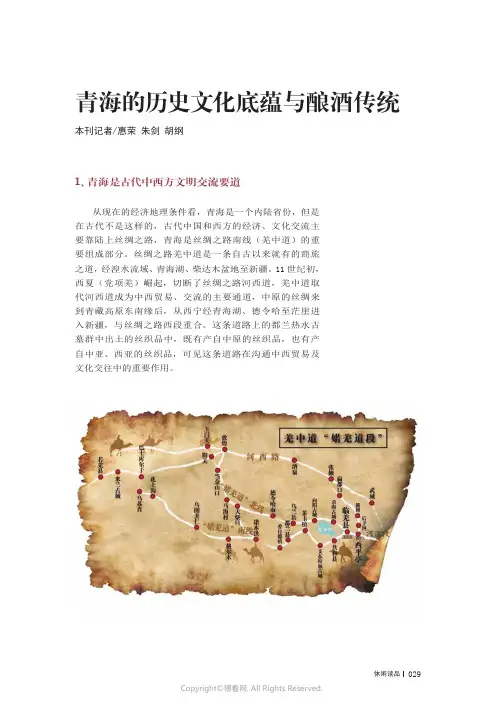

青海的历史文化底蕴与酿酒传统本刊记者/惠荣 朱剑 胡纲1、青海是古代中西方文明交流要道从现在的经济地理条件看,青海是一个内陆省份,但是在古代不是这样的,古代中国和西方的经济、文化交流主要靠陆上丝绸之路,青海是丝绸之路南线(羌中道)的重要组成部分。

丝绸之路羌中道是一条自古以来就有的商旅之道,经湟水流域、青海湖、柴达木盆地至新疆。

11世纪初,西夏(党项羌)崛起,切断了丝绸之路河西道,羌中道取代河西道成为中西贸易、交流的主要通道,中原的丝绸来到青藏高原东南缘后,从西宁经青海湖、德令哈至茫崖进入新疆,与丝绸之路西段重合。

这条道路上的都兰热水古墓群中出土的丝织品中,既有产自中原的丝织品,也有产自中亚、西亚的丝织品,可见这条道路在沟通中西贸易及文化交往中的重要作用。

热水古墓群发现于1982年,位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市热水乡扎么日村,共有封土墓300余座,曾经发掘出东罗马金币、波斯银币和350多件珍贵的丝绸物品(共130余种,有112种为中原制造,18种为中亚、西亚制造,其中一块波斯人使用的钵罗婆文字锦是目前世界上发现的唯一一块确认的8世纪波斯文字锦),这些丝绸品种之全、图案之精美、时间跨度之长,为国内罕见,证实了“丝绸之路”的“唐蕃古道”是唐代丝绸之路最繁荣的干道之一,其繁荣程度不亚于人们熟知的新疆-河西走廊-长安丝绸之路。

此外,血渭一号大墓因其造型像“金”字,被喻为“东方金字塔”。

关于热水古墓的主人,有人认为是鲜卑人、有人认为是吐蕃人、有人认为是吐谷浑人,直到2018年至2020年,考古学界对2018血渭一号墓进行了发掘,在墓室内清理出一枚刻有骆驼纹、古藏文的银质印章——外甥阿柴王(阿夏王)之印,吐蕃称呼吐谷浑为‘阿柴’,为控制吐谷浑,吐蕃王室与吐谷浑王室联姻,形成了特殊的甥舅关系)。

相关专家研究认为,该墓葬的年代在8世纪中期左右(公元744±35年),推测墓主人为吐蕃墀邦公主嫁给吐谷浑王所生的儿子莫贺吐浑可汗。

历史沿革---青海发展史青海历史悠久,地处华夏民族的摇篮——黄河、长江的源头。

早在距今二三万年前的旧石器时代晚期,青海先民即在今柴达木盆地、昆仑山一带活动生息。

据考古发掘,众多的古文化遗存证明,青海的开发至少已有五六千年的历史。

省境内新石器时代文化灿烂辉煌,青海彩陶举世闻名。

青海的古文化与羌人及其先民有关。

古羌人活动地区很广,西起黄河源头,东到陇西地区,南达四川西部,北至新疆鄯善一带。

秦汉时,羌人部落有150多个,每一部落有酋长,互不统属,过着逐水草而居的游牧生活,生产力低下,属原始社会形成。

汉武帝元狩二年(前121年),西汉王朝派骠骑将军霍去病出兵击败河西匈奴,设令居塞,并在河西设4郡。

武帝元鼎六年(前111年),汉军征讨河湟羌人,在湟中设“护羌校尉”,开始经略湟中,筑西平亭(今西宁市)。

从此,汉王朝开始了对青海东部的控制。

汉宣帝神爵元年(前61年),赵充国奉命平先零羌杨玉得胜后,罢兵田于河湟,设“金城属国”,先后设置临羌(治所在今湟源县)、安夷(治所在今平安县)、破羌(治所在今乐都县)、允吾(治所在今民和县)、允街(治所在今甘肃省兰州市红古区)、河关(治所在今贵德县)7县,青海东部地区正式纳入原封建王朝郡县体系。

三国时,魏文帝黄初三年(222年),凭依汉西平亭故城,修成西站郡城。

公元4世纪初,吐谷浑人迁入甘青地区,后向青海境内发展,并建立了吐谷浑国。

其盛时,势力范围东南至四川松潘,北到青海祁连,东到甘肃洮河,西达新疆南部,东西长约1500公里,南北宽约500公里。

吐谷浑人自进入青海至唐龙朔三年(663年)亡于吐蕃止。

东晋十六国时,前凉、前秦、后凉、南凉、西秦、西夏、北凉相继统治过青海河湟地区。

公元7世纪,松赞干布统一西藏高原,建立了吐蕃王朝。

先后兼并了羊同、苏毗、白兰、党项诸羌,尽得其地。

唐“安史之乱”后,吐蕃进一步东进,控制了青海全境,统治近200年。

五代十国青海吐蕃部落分散,不复统一。

唐末,“”一度控制河湟地区。

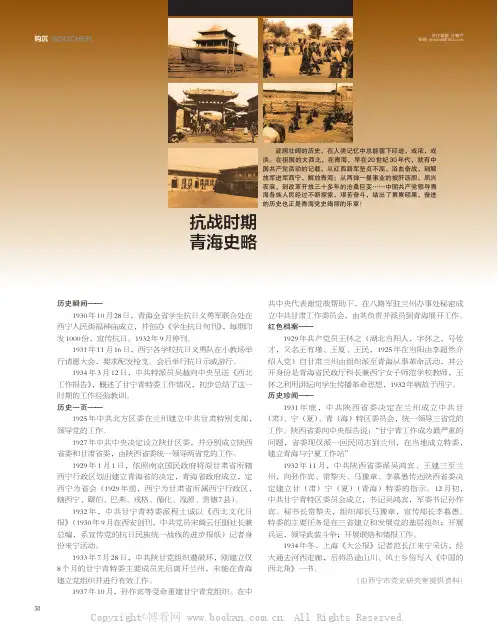

GOUCHEN责任编辑:许籍尹邮箱:**************抗战时期青海史略波澜壮阔的历史,在人类记忆中总能留下印迹,或浓,或淡。

在祖国的大西北,在青海,早在20世纪30年代,就有中国共产党活动的记载,从红西路军坚贞不屈、浴血奋战,到解放军进军西宁、解放青海;从两弹一星事业的披肝沥胆、夙兴夜寐,到改革开放三十多年的沧桑巨变……中国共产党领导青海各族人民经过不断探索,艰苦奋斗,结出了累累硕果,奋进的历史也正是青海党史绚丽的乐章!历史瞬间——1930年10月28日,青海全省学生抗日义勇军联合处在西宁人民街福神庙成立,并创办《学生抗日旬刊》,每期印发1000份,宣传抗日。

1932年9月停刊。

1931年11月16日,西宁各学校抗日义勇队在小教场举行请愿大会,要求配发枪支。

会后举行抗日示威游行。

1934年3月12日,中共特派员吴越向中央呈送《西北工作报告》,概述了甘宁青特委工作情况,初步总结了这一时期的工作经验教训。

历史一页——1925年中共北方区委在兰州建立中共甘肃特别支部,领导党的工作。

1927年中共中央决定设立陕甘区委,并分别成立陕西省委和甘肃省委,由陕西省委统一领导两省党的工作。

1929年1月1日,依照南京国民政府将原甘肃省所辖西宁行政区划出建立青海省的决定,青海省政府成立,定西宁为省会(1929年前,西宁为甘肃省所属西宁行政区,辖西宁、碾伯、巴燕、戎格、循化、湟源、贵德7县)。

1932年,中共甘宁青特委派程士诚以《西北文化日报》(1930年9月在西安创刊,中共党员宋绮云任副社长兼总编,系宣传党的抗日民族统一战线的进步报纸)记者身份来宁活动。

1933年7月28日,中共陕甘党组织遭破坏,刚建立仅8个月的甘宁青特委主要成员先后离开兰州,未能在青海建立党组织并进行有效工作。

1937年10月,孙作宾等受命重建甘宁青党组织。

在中共中央代表谢觉哉帮助下,在八路军驻兰州办事处秘密成立中共甘肃工作委员会,由其负责并派员到青海展开工作。

青海省情考试试题答案1.什么是青海省?青海省位于中国西北地区,是中国的一个省级行政区域。

它是中国内陆省份中海拔最高的省份,也是中国面积最大的省级行政区之一。

青海省被誉为“中华水塔”,因为它是中国许多重要河流的源头,如黄河、长江和澜沧江。

它还以其独特的自然风光、丰富的文化遗产和多样的民族特色而闻名。

2.青海省的历史背景是什么?青海省的历史可以追溯到古代的西域文明。

在古代,这个地区是西部丝绸之路的重要节点和融合中亚、西域和中国东部文化的交汇点。

在13世纪的元代,这个地区成为苏丹朝的领土,并且在随后的几个世纪里经历了多次政权更迭。

在20世纪中叶,青海成为中华人民共和国的一部分,成立了青海省。

3.青海省的地理特征是什么?青海省地理上具有多样性和独特性。

它的地势高低起伏,包括高山、高原、盆地、河谷等地形。

青海省是中国唯一一个同时拥有内陆湖泊(青海湖)和河流(黄河)的省份。

青海湖是中国最大的咸水湖,也是世界上海拔最高的湖泊之一。

青海省还有许多其他的自然景观,如茫崖、泉湖、草原等。

4.青海省的气候是怎样的?青海省的气候类型主要是高原气候和寒冷的半干旱气候。

由于高原的海拔高度,青海省的气温变化范围较大,昼夜温差较大。

夏季凉爽,冬季寒冷。

青海省的气候条件适宜高原农业和畜牧业的发展。

5.青海省的文化遗产有哪些?青海省是多民族聚居的地区,拥有丰富多样的文化遗产。

其中最著名的是藏族和回族的文化。

青海省有许多重要的宗教和文化遗址,如塔尔寺、拉卜楞寺、观音阁等。

这些寺庙和神庙是藏传佛教和伊斯兰教的重要场所,也是青海省文化的象征。

此外,青海省还拥有丰富多样的传统手工艺品,如青海玉器、青海毛织品等。

6.青海省的经济发展状况如何?青海省的经济发展主要依靠农牧业、矿产资源和旅游业。

青海省是中国重要的畜牧业区,有大量的藏羚羊、无尾熊等珍稀动物资源。

青海省也是重要的矿产资源富集区,有丰富的煤炭、盐、铝土等资源。

此外,青海省的美丽自然风光和独特的民族文化也吸引了大量的旅游者,促进了旅游业的发展。

青海的历史高考知识点汇总青海是我国西北地区的一个省份,拥有悠久而丰富的历史。

下面,我们将汇总青海的历史高考知识点,带您一起了解这片美丽而神秘的土地。

一、青海的早期历史青海地处中国西北边陲,是古代丝绸之路的重要节点。

早在公元前2000年左右,这里就有人类居住和发展。

据考古学家的研究和发现,青海地区的人类活动可以追溯到新石器时代晚期。

在古代,青海是多民族聚居的地区,其中以藏族、回族、蒙古族和汉族为主。

这些民族在青海的历史沿革中相互交融、互通有无,形成了青海独特的文化风貌。

二、青海在中国历史上的地位青海地区在中国历史上一直具有重要的地位。

早在汉朝时期,青海就被纳入中央政权的管辖范围,并成为“安西都护府”的一部分。

随着时间的推移,青海地区逐渐成为中原文化与西北少数民族文化交流的重要中心。

在唐朝时期,青海成为中国的农牧重镇,汉族文化与藏族文化在这里的交融更加深入。

唐玄奘西行取经的路线中,青海也作为他的必经之地,留下了许多文化的遗迹。

三、青海的宗教文化青海地区是多民族聚居的地区,宗教文化的发展也十分丰富多样。

其中最重要的宗教是藏传佛教,这与藏族人口在青海地区的分布有直接关系。

在青海,我们可以看到许多寺庙和佛塔,这些寺庙是藏传佛教最重要的信仰场所。

此外,青海还是伊斯兰教的重要传播地之一,回族在这里的人口比较集中。

清真寺是回族人民祈祷和学习宗教的场所,也成为青海地区独特的宗教文化景观之一。

四、青海的历史名人青海自古以来涌现出了不少历史名人,他们为青海的历史发展作出了重要贡献。

其中最有名的就是明代文学家吴兆骞。

他是青海历史上最重要的文化人物之一,也是中国现存最早的回族古籍收藏家。

他研究并收集了大量回族文献,为研究回族文化提供了重要的历史资料。

此外,还有青海籍的唐代诗人白居易、明代将领马涤春等等,他们都在各自的领域中取得了优异的成就,为青海的发展做出了重要贡献。

五、青海的历史名胜古迹青海地区有着众多的历史名胜古迹,这些景点融合了自然风光和人文历史,给人留下深刻的印象。

中国历史疆域漂变青海地区的变迁中国历史疆域漂变青海地区的变迁中国历史上,疆域的漂变是一个复杂而庞大的话题。

青海地区作为中国的一部分,其疆域的变迁也有着自己的独特历史演变。

本文将从古代至今的角度,探讨青海地区的疆域变迁。

一、古代青海地区在古代,青海地区是多个民族居住的地方,其疆域也随着时间的推移而不断变化。

早在先秦时期,青海地区主要是羌族和藏族等少数民族聚居地,同时也与西域地区有着紧密的联系。

然而,由于历史资料的缺失以及地域交错的复杂性,对于古代青海地区的疆域情况我们很难有详细的了解。

随着汉朝的统一和西域的开拓,青海地区逐渐进入中国统治之下。

汉武帝时期,中国开始对青海地区进行统治和开发,将其纳入中国的疆域范围。

此后,历代朝代对青海地区进行了不同程度的管理和控制,但在古代的政治和军事控制下,青海地区的疆域可谓相对稳定。

二、清朝时期的疆域变迁清朝时期,青海地区开始成为中国的西北边疆。

乾隆时期,清朝不断加强对青海地区的统治和控制,实行宗教政策、农牧政策等措施,进一步巩固了对该地区的控制力。

然而,青海地区的疆域范围在此期间并未发生明显变化。

三、现代青海地区的变迁进入现代时期,特别是中华民国和中华人民共和国时期,青海地区的疆域发生了较大的漂变。

在中华民国时期,青海地区被划归为青海省,辖区范围相对稳定。

然而,在1949年中华人民共和国成立后,青海地区的疆域发生了较大变化。

中华人民共和国成立后,根据国家行政区划调整,青海省的辖区进一步扩大。

雷波、尼玛等地区相继划归青海省,使得青海地区的疆域扩大了不少。

此外,在20世纪60年代末至70年代初的时期,中印边界冲突导致中国对青海地区西南部的领土得到了巩固和统一。

除了在境内的领土变迁之外,青海地区还与蒙古、新疆等地的交界处存在争议和划界问题。

根据中华人民共和国政府的官方立场,这些争议地区属于中国的领土,并在实际控制之下。

四、总结总结起来,中国历史疆域的漂变在青海地区亦有体现。

青海西宁的历史故事

青海西宁地处青藏高原,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

下

面将介绍几个与西宁历史相关的故事。

西宁在古代属于藏族地区的一部分,隶属于吐蕃王朝。

吐蕃时期,西宁是一个重要的商贸中心,因为位于丝绸之路的交汇点。

这里的人

民以经商和畜牧业为生,繁荣发展。

明代时,西宁成为了中国的边疆重镇,成为军事、政治的重要据点。

当时修建了西宁城墙,用于抵御外族的侵略。

这座城墙是由石头

垒筑而成,屹立至今,成为西宁的标志性建筑之一。

清代时期,西宁成为青海省的行政中心。

在这个时期,西宁的经

济和文化得到了进一步的发展。

中央政府派遣官员驻扎西宁,推动了

西宁的现代化进程。

同时,西宁也成为了藏传佛教的重要中心,修建

了许多寺庙和学院。

20世纪初的西宁历经了社会变革和政治动荡。

辛亥革命爆发后,西宁成为了国民革命军的重要根据地之一。

1928年,西宁成为青海省

首府。

此后,西宁逐渐现代化,城市规模不断扩大,工业和交通基础

设施也得到了发展。

改革开放以来,西宁迎来了更加快速的经济发展。

特别是西宁作

为青海省的政治、经济和文化中心,吸引了大量的投资和人才。

现在,西宁已经成为一个现代化的城市,拥有完善的市政设施和丰富的旅游

资源,吸引着越来越多的游客前来探索它悠久的历史和独特的文化。

绝密★启用前2011年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)历史注意事项:1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第I卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷本卷共25个小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.秦统一后,“废封建,立郡县”,确立专制集权制度,但皇帝之子、弟封王,一直延续到明清。

“分王子弟,以为屏藩”,是历代分封子弟的主要理由。

血缘分封长期存在说明A.分封制有利于政权长期稳定 B.血缘分封是中央集权的基础C.分王子弟是皇权的一种体现 D.周代制度受到历代政权推崇【精析】C2.西汉“文景之治”垂范后世。

汉高祖“令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”;至文帝时,“法律贱商人,商人已富贵矣”,百姓“皆背本趋末”。

晁错称这种现象是“俗之所贵,主之所贱也;吏之所卑,法之所尊也。

上下相反,好恶乖迕”。

这表明汉初A.商业活动的发展有利于经济恢复 B.商业畸形发展造成了农民的贫困C.官商勾结使抑商政策未取得成效 D.重农抑商政策背离了农民的意愿【精析】A3.下列各项史料中,能够反映南宋都城临安面貌的是A.(崇仁坊北街)一街辐辏,遂倾两市,昼夜喧呼,灯火不绝。

B.有大市,自余(其余)小市十余所。

大市备置官司,税敛既重,时甚苦之。

C.酒楼歌馆,直至四鼓方静,而五鼓朝马将动,其有趁早市者,复起开张,无论四时皆然。

D.郭(廓)城绕宫城南,悉筑为坊,坊开巷。

坊大者容四五百家,小者六七十家。

【精析】C4.《马可·波罗行纪》中记述,元朝时“所有契丹人,即契丹省的居民,都被迫离开旧都而迁居新都”。

这里的“契丹省”指的应当是A.岭北行省 B.辽阳行省 C.甘肃行省 D.云南行省【精析】B5.徐光启《农政全书》载,“今北土之吉贝(棉花)贱而布贵,南方反是:吉贝则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北”。

这说明当时A.商业是棉纺织发展的前提 B.商人买贱卖贵伤害了农业C.北方农业生产比南方发达 D.南方经济较北方更有优势【精析】D6.明朝开国皇帝朱元璋下诏:“宜令郡县皆立学,礼延师儒教授生徒,以讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧,以革污染之习,此最急务,当速行之。

”“复先王之旧”实质上是指A.延续元朝典章 B.继承华夏传统C.复兴汉唐制度 D.回归周朝典制【精析】B7.明末清初黄宗羲、顾炎武、王夫之等人提倡经世致用,反对君主专制,这主要是基于他们A.对先秦诸子学说的阐释 B.对宋明理学的批判与继承C.受西方启蒙思想的启发 D.对现实政治与社会的叛逆【精析】B8.清代地方行政制度大体沿袭明制,主管一省之民政、财政的官员,俗称“藩台”。

该官职的正式名称是A.节度使 B.枢密使 C.三司使 D.布政使【精析】D9.梭伦在抒情诗中表达了实行民主改革的原则:“我所给予平民的适可而止,他们的荣誉不减损也不增多:即使是对那些有财有势的人也一样,我不使他们遭受不当的损失。

”在梭伦看来,政府应当A.捍卫平民的权利 B.兼顾平民和贵族的利益C.维护贵族的利益 D.抑制平民和贵族的要求【精析】B10.17世纪,处于科学革命中的西欧,“肯定自然知识的实用价值,以及肯定它对科技进步的前景所包含的意义,已经成为普遍接受的常识,但科学的素养对于人类,以及对于人类所处的环境实际产生的作用还是很小”。

这一现象说明A.民众仅从实用角度理解科学革命 B.科学素养的提高不受社会重视C.科学革命只影响到知识阶层 D.科学方法已获得广泛认同【精析】D11.英国文学家菲尔丁(1707~1754)描述当时的英国时说:“当贵族在与君主进行华丽的竞争时,乡绅们翘首企盼获得贵族那样的地位,而商人们则从柜台后面步出,挤入乡绅空出的行列。

”出现这种现象的原因是A.贵族阶层日趋没落 B.阶级斗争空前加剧C.商业资本发展迅速 D.产业革命成效显现【精析】C12.有历史学家说:“在1870年以后大约40年里,并非仅仅在欧洲人看来,欧洲实际上确实算是在世界上快速扩张的现代文明的中心。

”导致这一现象出现的主要原因是A.殖民扩张 B.资本输出 C.文化传播 D.工业革命【精析】D13.从19世纪90年代起,德国出现了建立巨型企业的趋势。

到20世纪初,占全国企业总数0.9%的3万多家大型企业占有3/4以上的蒸汽动力和电力,其中586家巨型企业几乎占有蒸汽动力和电力总数的1/3。

上述现象说明A.军国主义政策推动了生产集中 B.能源革新成为生产集中的主要动力C.生产集中有利于新兴工业的发展 D.生产集中根本改变了轻重工业比例【精析】C14.魏源在《海国图志》中介绍某国的制度时说:“事无大小,必须各官合议,然后准行:即不成允,亦须十人中有六人合意,然后可行。

本省之官,由本省之民选择公举。

”这一国家应是A.美国 B.德国 C.日本 D.俄国【精析】A15.洋务派要员在筹建轮船招商局时说:“伏查各国通商以来……中国内江外海之利,几被洋人占尽,且海防非有轮船不能逐渐布置,必须劝民自置……藉纾商民之困,而作自强之气。

”这表明兴办此类企业的根本目的是A.扩大中外贸易交往 B.抵御外侮求富求强C.发展官督商办企业 D.发展资本主义经济【精析】B16.从1872年到1875年,清政府派出四批留美幼童,其中绝大部分学成归国后在军政和实业部门就职,在政治上基本是清政府的拥护者。

1905年前后留日学生近万名,其中公派生的相当部分转向革命或同情革命。

出现此种转变的主要原因是A.科举考试制度的废除 B.清廷革新能力的丧失C.国内武装起义的推动 D.中日甲午战争的影响【精析】B17.一般认为,辛亥革命是资产阶级民主革命,其主要依据是,辛亥革命A.建立了资产阶级共和国 B.是由革命政党领导的武装斗争C.主力军是民族资产阶级中下层 D.实现了资产阶级的利益要求【精析】A18.孙中山在评价某一历史事件时指出,“(此)诚思想界空前之大变动。

推其原始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论放大异彩,学潮弥漫全国”。

孙中山此处所说的“觉悟者”应包括A.陈独秀 B.梁启超 C.章太炎 D.严复【精析】A19.一位历史学家在回忆南京解放前夕的生活时称:“中央大学每月发薪水的那一天,可以说是最紧张的一天。

各人在会计处拿到薪水,就得赶紧奔向新街口换成银元,立刻嘘嘘地赶到米市买米。

”这反映了A.纸币无法用于购买粮食 B.市场上粮食和食品奇缺C.囤积银元和粮食现象普遍 D.银元币值较纸币稳定【精析】D20.“我们应该利用资本主义(特别是要把它纳入国家资本主义的轨道)作为小生产和社会主义之间的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。

”列宁得出上述认识的时间应在A.二月革命时期 B.十月革命时期C.战时共产主义时期 D.新经济政策时期【精析】D21.图1显示了第二次世界大战后美国对欧洲国家经济援助状况。

这一状况反映了图lA.受援国已经成为援助国的经济附庸 B.资本主义世界经济国际化空前加强C.意识形态成为能否提供援助的前提 D.援助顿多寡取决于是否为战时盟国【精析】C22.日本自民党从1955年开始长期执政,在六七十年代出现表1所反映的变化。

表1 日本众议院席位变化表导致这一变化的重要原因是,自民党A..以农村为主的社会基础受到削弱 B.未能提出保证经济持续高速发展的政策 C.长期执政违背议会民主制原则 D.与美国结盟的政策遭到强烈反对【精析】A23.第一个五年计划期间,上海、天津等工业先进地区人均工业产值的增长率低于全国平均水平。

这反映出当时中国A.工业发展速度放缓 B.重工业生产速度加快C.工业布局发生变化 D.工商业改造已经完成【精析】C24.1958年底,我国农村实现了人民公社化,实行统一经营、统一管理、统一劳动和统一分配的体制。

这种体制产生的直接影响是A,家庭经营形式被彻底打破 B.所有制结构发生根本改变C.农业生产效率提高 D.工业化的基础增强【精析】A25.《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领导人的敌对情绪”。

在这次会议上,周恩来提出的外交方针是A.“求同存异” B.和平共处五项原则C.“另起炉灶” D.“打扫干净屋子再请客”【精析】A第Ⅱ卷本卷包括必考题和选考题两部分。

第26题至第28题为必考题,每个试题考生都必须做答。

第29题至第34题为选考题,考生根据要求做答。

26.(10分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料唐中期,杜佑感叹秦朝“以区区关中灭六强国”,而唐朝同样定都于关中,版图广阔,“竭万方之财,上奉京师”,国势却日益衰落。

他分析说,“商鞅佐秦,以为地利不尽”,扩大每亩的面积,以此增加农夫耕种数量;招纳秦国以外的人前来耕种,“优其田宅,复及子孙”;“非农与战不得入官。

大率百人以五十人为农,五十人习战,故兵强国富。

”“其后仕宦途多,末业日滋。

今大率百人才十人为农,余皆习他技。

又秦汉郑渠(郑国渠)溉田四万顷,白渠溉田四千五百顷,永徽(唐高宗年号,650~655年)中,两渠灌浸不过万顷,大历(唐代宗年号,766~779年)初减至六千亩。

亩朘(削减)一斛,岁少四五百万斛。

地利耗,人力散,欲求强富,不可得也。

”——据《新唐书》(1)根据材料,概括指出唐代关中社会经济状况与秦相比有何变化。

(4分)(2)杜佑所批评的“大率百人才十人为农,余皆习他技”现象,实际上反映了社会经济的发展。

简析这一现象产生的原因及其影响。

(6分)【精析】【答案】(1)水利工程衰败;农业收获量减少;越来越多的人从事工商业等活动,农业劳动力剧减。

(4分)(2)原因:农业技术改进,农业生产水平提高,以人力投入保证农业收入的状况得以改变。

(3分)影响:工商业获得发展的基础,从事工商业的人口增加,商业活动趋于繁荣。

(3分)27.(12分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料1900年10月16日英国和德国就中国问题签订《英德协定》,相约遵守下列原则:“第一,将中国之江河及沿海各口岸各国贸易及其他正当经济活动,自由开放,毫无差别。

此为列强之共同永久利益;两国政府相约凡其势力所能及,对于一切中国领土均应遵守此原则。

第二,德帝国政府及英女王陛下政府不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益,其政策应以维持中国领土不使变更为指归。

第三,若他国利用中国现时之纷扰,无论用何种方式,欲获得领土利益时,两缔约国关于为保护本国在华利益所采之步骤应保留初步之谅解。